Оценка продуктивности травянистой растительности и свойств почв в искусственных насаждениях

Автор: Макеева О.Л.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 2, 2019 года.

Бесплатный доступ

Дана оценка агроэкологической роли искус- ственных древесных и кустарниковых насаж- дений в трансформации некоторых эколого- климатических факторов, изменении почвооб- разовательных процессов. Изучено влияния различных биодендрогрупп (БДГ) искусствен- ных насаждений на свойства почвы в сухой степи Ширинского района Республики Хакасия. Установлено изменение таких экологических факторов под воздействием искусственных лесных насаждений, как влажность, темпера- тура почвы и освещенность. Определена био- логическая продуктивность и дана оценка эко- логической устойчивости искусственных по- ливидовых насаждений в засушливых условиях. Выявлено незначительное снижение темпе- ратуры и увеличение влажности почвы под пологом БДГ, отчетливо выраженное в насаж- дениях с эдификаторными видами древесных растений, характеризующихся густой и рас- кидистой кроной. Зафиксировано повышение освещенности в разреженных насаждениях с преимущественным присутствием кустарни- ковых видов, что способствует активному нарастанию вегетативной массы травяни- стых растений под пологом растительности...

Искусственные насаждения, почва, био-дендрогруппы, древесная растительность, кустарниковые виды, влажность почвы, температура почвы, питательные элементы, травянистая фитомасса, экологические факторы, освещенность, регрессионный анализ, биологическая продуктивность, устойчивость экосистемы

Короткий адрес: https://sciup.org/140243377

IDR: 140243377 | УДК: 630.225

Текст научной статьи Оценка продуктивности травянистой растительности и свойств почв в искусственных насаждениях

Введение . Благоприятное влияние древесной и кустарниковой растительности на почвообразовательные процессы в засушливых условиях Хакасии подтверждено многими исследованиями. Растительность искусственных насаждений способствует изменению микроклимата, режима влажности и температуры почвы, оказывает существенное воздействие на физические и химические свойства почвы, специфику почвообразовательных процессов [1–3]. Изменение этих факторов определяет продуктивность и структуру травянистого покрова, а также развитие почвенной биоты [4]. В зависимости от видового состава растений, их морфологических особенностей происходит формирование эколого-климатических факторов: влажности, температуры воздуха и почвы, освещенности [5]. Изучение процесса взаимовлияния растительности и почвы позволяет дать оценку роли искусственных насаждений в формировании их экологической устойчивости, которая напрямую зависит от продуктивности экосистемы и ее биологического разнообразия.

Актуальность настоящей работы заключается в оценке агроэкологической роли биоденд- рогрупп поливидовых искусственных насаждений по их воздействию на экологические абиотические факторы и изменение комплекса свойств почв в Ширинской сухой степи. В процессе исследований разрабатываются биоэко-логические технологии, при помощи которых возможно создавать устойчивые лечебнооздоровительные и защитные насаждения в условиях нестабильных степных экосистем, используя не только местные, но и интродуцированные виды древесной и кустарниковой растительности [6, 7].

Мониторинг развития данных искусственных экосистем и их воздействия на почву необходим для дальнейшего устойчивого ландшафтного обустройства зоны исследования и других засушливых регионов [8].

Цель работы . Комплексная оценка эколого-фитоценотического воздействия искусственных насаждений на формирование экологических абиотических факторов, свойств почв, биологической продуктивности травянистой растительности и экологической устойчивости искусственных экосистем в засушливых условиях Хакасии.

Объекты и методы . Исследования проводились в Ширинском районе Республики Хакасия, где в 1975–1978 гг. на территории Ширин-ской опытно-экспериментальной базы Института леса СО РАН были созданы лесные насаждения различного видового состава. Наряду с изучением комплекса физических и химических свойств почвы исследования включают оценку специфического воздействия этих искусственных насаждений на изменение экологических факторов и формирование экологической устойчивости биоценозов.

Объекты исследований – это различные по составу искусственные насаждения, организованные в биодендрогруппы (БДГ) округлых очертаний площадью 20–25 м². В каждой группе присутствуют разнообразные виды древесной и кустарниковой растительности с различной кроной и сформировавшимся наземным травянистым ярусом. Древесные растения выполняют эдификаторную функцию, кустарниковые виды являются соподчиненными.

Объектами исследования являются следующие БДГ:

-

1. Яблоня сибирская, барбарис, вяз, смородина двуиглая.

-

2. Клён, сирень обыкновенная, крушина (жостер), вяз, боярышник.

-

3. Барбарис, осина, шиповник, сирень, яблоня.

-

4. Таволга, осина, сирень обыкновенная, шиповник.

-

5. Вяз приземистый, облепиха, осина, жимолость татарская.

-

6. Яблоня, черемуха Маака, жимолость татарская.

-

7. Рябина, шиповник, берёза повислая, сирень обыкновенная, карагана.

-

8. Ива остролистная, таволга, сосна, черёмуха виргинская, клён.

-

9. Сирень венгерская, боярышник, лиственница сибирская.

-

10. Жимолость татарская, яблоня сибирская, тополь.

-

11. Контрольный участок естественного фитоценоза Ширинской степи, находящийся в непосредственной близости от биодендрогрупп.

Почвы, на которых произрастают данные биодендрогруппы, это черноземы обыкновенные с укороченным гумусовым горизонтом.

В течение вегетационных периодов 2016– 2018 гг. ежемесячно отбирались почвенные образцы из слоев 0-20, 20-40 см в трехкратной повторности. Влажность почвы определяли термовесовым методом. Нитратный азот (N-NО 3 ) анализировали дисульфофеноловым методом в модификации Шаркова (ГОСТ 26951-

86), аммонийный азот (N-NН 4 ) – колориметрически с реактивом Несслера, подвижный фосфор (Р 2 О 5 ) и обменный калий (К 2 О) – по Чирикову (ГОСТ 26207-91).

Температуру почвы в слое 0-10 см измеряли термометром Cnecktemp 1 byHANNA в 10, 15 и 20 часов. Одновременно на всех объектах проводили замер освещенности (Лк) с помощью фотоэкспонометра Ленинград 7 и цифрового фотоаппарата Olympus E-pl5. В августе на каждом объекте исследования проводили учет запасов травянистой фитомассы (т/га) по рамке 0,5х0,5 м в трехкратной повторности. Провели корреляционно-регрессионный анализ для определения статистической зависимости между запасами фитомассы, свойствами почвы и некоторыми экологическими факторами в программе Microsoft Office Excel.

Результаты исследований и их обсуждение . Древесная и кустарниковая растительность искусственных насаждений по-разному влияет на влажность почвы, что видно из таблицы 1. В целом содержание общей влаги в почвах практически под всеми БДГ низкое. В ряде случаев оно приближается к величине влажности завядания. Это уменьшает активность биологических процессов в почве и сдерживает развитие травянистой растительности, снижая продуктивность искусственных биоценозов.

Таблица 1

Содержание общей влаги в почве БДГ (среднее за вегетационный период) , %

|

Номер БДГ |

Глубина, см |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1 |

0-20 |

13,1 |

9,3 |

9,9 |

|

20-40 |

14,5 |

9,6 |

7,5 |

|

|

2 |

0-20 |

7,3 |

14,0 |

11,4 |

|

20-40 |

10,0 |

12,1 |

11,8 |

|

|

3 |

0-20 |

14,0 |

14,7 |

15,5 |

|

20-40 |

13,5 |

16,5 |

12,4 |

|

|

4 |

0-20 |

18,8 |

17,2 |

15,2 |

|

20-40 |

11,6 |

13,3 |

12,8 |

|

|

5 |

0-20 |

14,3 |

17,6 |

19,1 |

|

20-40 |

11,9 |

12,9 |

12,4 |

|

|

6 |

0-20 |

14,2 |

26,8 |

13,3 |

|

20-40 |

12,9 |

18,2 |

11,1 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

7 |

0-20 |

15,4 |

13,1 |

6,7 |

|

20-40 |

10,4 |

7,0 |

6,8 |

|

|

8 |

0-20 |

7,3 |

12,1 |

9,0 |

|

20-40 |

7,3 |

11,4 |

8,7 |

|

|

9 |

0-20 |

9,8 |

15,3 |

9,9 |

|

20-40 |

11,0 |

11,2 |

8,6 |

|

|

10 |

0-20 |

12,0 |

14,9 |

12,7 |

|

20-40 |

12,9 |

11,2 |

10,0 |

|

|

11 |

0-20 |

9,8 |

14,1 |

8,0 |

|

20-40 |

12,1 |

10,5 |

8,4 |

Развитие корневой системы, ширина кроны, различный по количеству и качеству опад, формирующаяся подстилка – это основные факторы влияния древесных и кустарниковых насаждений на содержание почвенной влаги.

По максимальному содержанию влаги выделяются объекты № 3, 4, 5, 6. Эдификаторны-ми видами здесь являются осина и черемуха Маака, которые имеют хорошо облиственную густую крону. Соподчиненные виды (барбарис, шиповник, яблоня, таволга, облепиха, жимолость татарская) характеризуются обильным и мягким опадом, который быстро включается в процессы минерализации.

На почвообразовательный процесс, почвенную флору и фауну, на формирование наземной травянистой растительности существенное влияние оказывает температурный режим почвы. В то же время сама растительность, биологические особенности различных видов растений способствуют изменению температурного режима почвы.

В течение всего периода наблюдения было отмечено, что почва на участке естественного фитоценоза наиболее прогрета. Здесь зафиксирована самая высокая температура почвы, которая превышает температуру почвы под биодендрогруппами в среднем на 5 °С. В искусственных насаждениях почва прогревается меньше, равномерно затенена, а разница в температуре не превышает 1–1,3 °С (табл. 2).

Таблица 2

Температура почвы в БДГ, °С

|

Номер БДГ |

Температура почвы в слое 0–10 см |

||

|

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

|

|

1 |

18,4 |

16,9 |

18,7 |

|

2 |

18,2 |

16,0 |

18,7 |

|

3 |

17,6 |

16,7 |

17,8 |

|

4 |

17,4 |

17,1 |

17,1 |

|

5 |

17,4 |

17,3 |

17,0 |

|

6 |

17,3 |

16,6 |

17,1 |

|

7 |

17,4 |

16,7 |

17,8 |

|

8 |

17,8 |

17,2 |

18,4 |

|

9 |

17,5 |

16,5 |

17,5 |

|

10 |

17,5 |

16,8 |

18,2 |

|

11 |

22,1 |

19,7 |

22,0 |

Свет – наиболее важный экологический фактор, необходимый для построения растительной клетки и, соответственно, влияющий на рост растений. Растения, в зависимости от вида, предъявляют различные требования к освещенности, которая существенно влияет на продуктивность и структуру травянистого покрова. Плотность древостоя, густота и раскидистость крон древесных и кустарниковых растений напрямую влияют на освещенность в биодендрогруппах.

Наибольшее количество света зафиксировано на контрольном участке и на объекте № 8. Видовой состав в этой биодендрогруппе включает сосну, черёмуху Маака, иву остролистную, клён и таволгу. Эдификаторный вид (сосна) пропускает большое количество солнечного света, так как имеет ажурную, разреженную крону. В БДГ № 9 эдификаторным видом является лиственница сибирская, а соподчиненные виды – боярышник и сирень венгерская. Оба соподчиненных вида хорошо облиственны и образуют густые заросли, что способствует сильному затенению почвы. На данном объекте зафиксировано минимальное количество света (табл.).

Таблица 3

|

Номер БДГ |

Часы |

|||

|

10 |

15 |

20 |

Ср. в течение дня |

|

|

1 |

11637 |

9600 |

1824 |

7687 |

|

2 |

17000 |

10360 |

1368 |

9576 |

|

3 |

15625 |

5120 |

1696 |

7480 |

|

4 |

15750 |

7387 |

2045 |

8394 |

|

5 |

11130 |

11300 |

881 |

4437 |

|

6 |

6100 |

4832 |

1184 |

4039 |

|

7 |

6600 |

6550 |

1000 |

3977 |

|

8 |

23200 |

20250 |

2920 |

15456 |

|

9 |

4384 |

3262 |

981 |

2876 |

|

10 |

14800 |

9760 |

1696 |

8752 |

|

11 |

16000 |

25000 |

8627 |

16562 |

Освещенность в БДГ (июнь 2018 г.), Лк

Процессы почвообразования тесно связаны с минерализацией органического вещества и сопровождаются образованием азота, биогенного элемента, определяющего плодородие почвы и функционирование живых организмов.

Индикаторным показателем напряженности биологических процессов в почве является интенсивность нитрификации и образование нит- ратного азота, тесно связанного со спецификой погодных условий, влажностью почвы, особенностями поступающего в почву органического вещества и комплексом свойств почв.

Содержание нитратного азота в почве под БДГ, представленное в таблице 4, свидетельствует о существенном его колебании по годам исследования.

Таблица 4

|

Номер БДГ |

Глубина, см |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1 |

0-20 |

3,3 |

6,5 |

14,0 |

|

20-40 |

0,8 |

3,9 |

9,9 |

|

|

2 |

0-20 |

0,9 |

15,5 |

16,4 |

|

20-40 |

0,7 |

5,7 |

9,7 |

Окончание табл. 4

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

3 |

0-20 |

0,6 |

8,0 |

21,2 |

|

20-40 |

0,9 |

4,2 |

17,4 |

|

|

4 |

0-20 |

1,1 |

4,5 |

20,1 |

|

20-40 |

1,2 |

5,8 |

14,5 |

|

|

5 |

0-20 |

1,3 |

9,6 |

27,0 |

|

20-40 |

1,0 |

4,1 |

11,7 |

|

|

6 |

0-20 |

1,7 |

13,5 |

21,9 |

|

20-40 |

1,2 |

9,9 |

11,4 |

|

|

7 |

0-20 |

0,7 |

3,5 |

7,0 |

|

20-40 |

0,9 |

2,0 |

14,2 |

|

|

8 |

0-20 |

1,0 |

6,6 |

20,3 |

|

20-40 |

1,9 |

4,5 |

16,2 |

|

|

9 |

0-20 |

1,2 |

5,6 |

19,0 |

|

20-40 |

0,9 |

1,7 |

7,0 |

|

|

10 |

0-20 |

1,1 |

4,2 |

13,4 |

|

20-40 |

0,6 |

3,1 |

14,0 |

|

|

11 |

0-20 |

2,8 |

14,4 |

12,5 |

|

20-40 |

4,3 |

5,9 |

12,7 |

Содержание нитратного азота (N-NO 3 ) в почве БДГ (среднее за вегетационный период), мг/кг почвы

В засушливом 2016 г. обеспеченность нитратным азотом очень низкая, в пределах первого класса, что обусловлено острым дефицитом почвенной влаги в течение периода вегетации. 2017 г. характеризовался очень жарким засушливым июнем с выпадением осадков в последующие летние месяцы. Это положительно сказалось на нитрификации, привело к повышению обеспеченности нитратным азотом за вегетацию на два-три класса. Наиболее оптимальными условиями увлажнения и температуры атмосферного воздуха характеризовался 2018 г. За счет этих факторов в данном году зафиксирована самая активная нитрификация и, как следствие, существенное повышение степени обеспе- ченности нитратным азотом. Максимальное содержание нитратного азота в 2016 году в обоих слоях почвы отмечено на контрольном участке степного целинного фитоценоза. В 2017 году наибольшим содержанием нитратного азота в верхнем слое почвы характеризуются объекты № 2 и 6, а также контрольный участок. В 2018 году максимальное содержание нитратного азота зафиксировано также в биогенном слое почвы БДГ № 5, что объясняется оптимальными условиями его увлажнения.

Содержание аммонийного азота в почвах под объектами исследования очень варьирует по годам наблюдений (табл. 5).

Таблица 5

Содержание аммонийного азота (N-NH 4 ) в почве БДГ (среднее за вегетационный период), мг/кг почвы

|

Номер БДГ |

Глубина, см |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1 |

0-20 |

9,8 |

32,9 |

11,6 |

|

20-40 |

7,8 |

27,6 |

15,7 |

|

|

2 |

0-20 |

9,6 |

26,8 |

24,0 |

|

20-40 |

12,8 |

27,6 |

15,4 |

Окончание табл. 5

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

3 |

0-20 |

15,0 |

32,6 |

29,4 |

|

20-40 |

11,2 |

28,9 |

25,1 |

|

|

4 |

0-20 |

22,2 |

43,7 |

18,9 |

|

20-40 |

15,2 |

33,8 |

14,9 |

|

|

5 |

0-20 |

10,8 |

35,1 |

27,0 |

|

20-40 |

9,2 |

30,5 |

19,9 |

|

|

6 |

0-20 |

14,4 |

41,9 |

26,3 |

|

20-40 |

9,2 |

32,7 |

19,2 |

|

|

7 |

0-20 |

10,2 |

27,5 |

17,1 |

|

20-40 |

6,6 |

20,8 |

27,5 |

|

|

8 |

0-20 |

10,8 |

31,4 |

35,2 |

|

20-40 |

9,4 |

25,4 |

17,5 |

|

|

9 |

0-20 |

10,2 |

32,2 |

17,9 |

|

20-40 |

8,0 |

24,4 |

13,5 |

|

|

10 |

0-20 |

13,4 |

32,3 |

20,3 |

|

20-40 |

7,8 |

28,4 |

16,3 |

|

|

11 |

0-20 |

10,8 |

30,8 |

14,04 |

|

20-40 |

9,2 |

28,9 |

11,5 |

Максимальное содержание аммонийного азота в почве было зафиксировано под биодендрогруппами № 4 и 6 в 2016 и 2017 годах, чему способствовала наибольшая увлажненность почвы на этих объектах. В 2018 году самое высокое количество аммонийного азота было обнаружено в биодендрогруппе № 8. Здесь отмечено очень низкое содержание влаги, что также могло способствовать более активной аммонификации и сдерживать процессы нитрификации.

Обеспеченность почв фосфатами, поведение этих солей, процессы химического поглощения фосфатов минеральной частью почвы напрямую зависят от условий увлажнения и реакции почвы.

Таблица 6

Содержание подвижного фосфора (Р 2 О 5 ) в почве БДГ (среднее за вегетационный период), , мг/кг почвы

|

Номер БДГ |

Глубина, см |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1 |

0-20 |

256 |

133 |

182 |

|

20-40 |

104 |

73 |

111 |

|

|

2 |

0-20 |

107 |

141 |

331 |

|

20-40 |

341 |

90 |

265 |

|

|

3 |

0-20 |

147 |

393 |

325 |

|

20-40 |

118 |

270 |

212 |

|

|

4 |

0-20 |

367 |

489 |

28 |

|

20-40 |

351 |

404 |

186 |

|

|

5 |

0-20 |

148 |

350 |

319 |

|

20-40 |

91 |

228 |

260 |

Окончание табл. 6

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

6 |

0-20 |

306 |

266 |

158 |

|

20-40 |

253 |

113 |

374 |

|

|

7 |

0-20 |

169 |

224 |

176 |

|

20-40 |

133 |

132 |

161 |

|

|

8 |

0-20 |

126 |

181 |

215 |

|

20-40 |

218 |

130 |

125 |

|

|

9 |

0-20 |

347 |

230 |

265 |

|

20-40 |

257 |

226 |

242 |

|

|

10 |

0-20 |

348 |

266 |

236 |

|

20-40 |

303 |

290 |

251 |

|

|

11 |

0-20 |

136 |

223 |

164 |

|

20-40 |

98 |

102 |

124 |

Поведение в почве подвижных фосфатов, процессы его превращения свидетельствуют о напряженности биологических и химических процессов.

По содержанию фосфора почвы под всеми БДГ характеризуются в целом от низкой до повышенной обеспеченности подвижными фосфатами (см. табл. 6). Для зоны наших исследований характерен дефицит фосфора в почвах.

Как правило, максимальным содержанием подвижного фосфора характеризуются верхние биологически активные слои почвы во всех БДГ. В засушливом 2017 г. было установлено увеличение степени щелочности почв за счет подтягивания карбонатов с восходящими токами почвенных растворов. Величина рН водн . составляла в некоторых слоях почвы около 8 единиц, что способствовало химическому поглощению фосфатов и некоторому снижению их количества в почве. Обеспеченность подвижным фосфором в 2018 г. повышалась в почве большинства объектов за счет оптимизации условий увлажнения. Наибольшее содержание подвижного фосфора во все годы исследований отмечено в слое почвы 0-20 см, где почва была несколько влажнее. В почве под БДГ, по сравнению с контрольным участком естественной степи, хорошо выражена биогенная аккумуляция фосфора.

Для жизнедеятельности растительной клетки в большой мере важен калий. Этот элемент участвует в синтезе белков и углеводов, способствует холодостойкости растений и их способности сопротивляться болезням. Калий почвенных соединений, их образование и формы свидетельствуют об интенсивности выветривания минералов, скорости обменных реакций, зависящих от концентрации почвенного раствора, развития корневой системы растений и функционирования микроорганизмов.

Обеспеченность почв объектов исследования обменным калием высокая за счет минералогического и легкоглинистого гранулометрического состава, что также характерно для данной зоны.

За вегетационный период 2016 года наибольшее количество обменного калия отмечено в почве объектов № 4, 6 и 9. В почве под БДГ № 4 максимальное содержание подвижного калия было зафиксировано также в 2017 году (табл. 7). В эти годы почва БДГ № 4 характеризовалась самым оптимальным увлажнением, что привело к биогенной аккумуляции калия.

Устойчивость экосистемы характеризуется высокой биологической продуктивностью и видовым разнообразием. Нарастание травянистой фитомассы – один из показателей этой продуктивности.

За период исследования самыми высокими запасами фитомассы характеризуется контрольный участок естественного степного фитоценоза за счет более высокой освещенности. Среди объектов искусственных насаждений по запасам травянистой фитомассы резко выделяется биодендрогруппа № 8, в состав которой входят: сосна, черёмуха Маака, ива остролистная, клён, таволга. Почва на этом объекте наиболее освещена, что способствует интенсивному нарастанию травянистой фитомассы (табл. 8).

Таблица 7

|

Номер БДГ |

Глубина, см |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

|

1 |

0-20 |

688,2 |

208,7 |

592,4 |

|

20-40 |

535,7 |

161,3 |

371,2 |

|

|

2 |

0-20 |

390,5 |

453,8 |

705,1 |

|

20-40 |

727,1 |

241,2 |

522,0 |

|

|

3 |

0-20 |

317,6 |

477,1 |

567,6 |

|

20-40 |

247,8 |

369,4 |

504,1 |

|

|

4 |

0-20 |

917,1 |

757,0 |

415,2 |

|

20-40 |

867,4 |

665,7 |

352,9 |

|

|

5 |

0-20 |

682,1 |

547,3 |

542,4 |

|

20-40 |

499,6 |

434,4 |

481,4 |

|

|

6 |

0-20 |

761,5 |

547,8 |

513,2 |

|

20-40 |

754,8 |

472,4 |

419,9 |

|

|

7 |

0-20 |

371,0 |

323,6 |

412,0 |

|

20-40 |

247,7 |

242,2 |

350,1 |

|

|

8 |

0-20 |

551,2 |

393,2 |

506,7 |

|

20-40 |

686,9 |

280,2 |

417,7 |

|

|

9 |

0-20 |

763,5 |

581,8 |

556,2 |

|

20-40 |

393,4 |

267,6 |

314,5 |

|

|

10 |

0-20 |

667,8 |

410,5 |

446,6 |

|

20-40 |

320,8 |

215,0 |

381,9 |

|

|

11 |

0-20 |

797,2 |

541,9 |

456,6 |

|

20-40 |

413,0 |

239,8 |

366,8 |

Таблица 8

|

Номер БДГ |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

|

1 |

0,48 |

0,42 |

1,03 |

|

2 |

0,48 |

1,25 |

1,66 |

|

3 |

0,69 |

0,88 |

1,11 |

|

4 |

0,64 |

1,34 |

1,58 |

|

5 |

0,96 |

0,52 |

1,03 |

|

6 |

0,69 |

1,24 |

0,60 |

|

7 |

0,37 |

0,63 |

1,18 |

|

8 |

1,40 |

2,41 |

3,30 |

|

9 |

0,80 |

0,82 |

0,69 |

|

10 |

1,23 |

1,07 |

2,13 |

|

11 |

1,60 |

1,99 |

4,21 |

Содержание обменного калия (К 2 О) в почве БДГ (среднее за вегетационный период), мг/кг почвы

Запасы фитомассы в БДГ, т/га

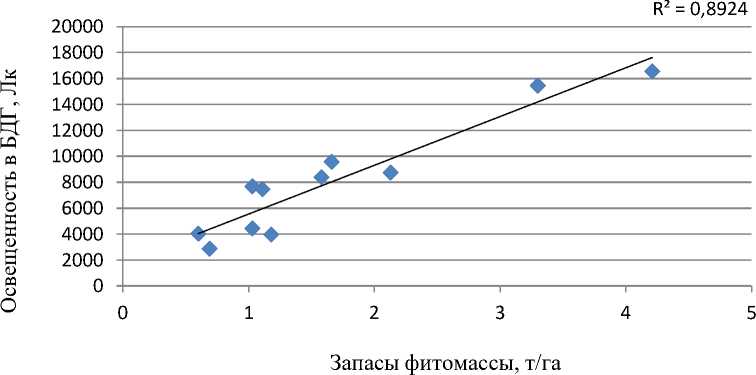

С целью установления зависимости запасов фитомассы от агрохимических показателей почвы, влажности, температуры и освещенности в биодендрогруппах был проведен регрессион- ный анализ. Наиболее достоверная зависимость была установлена между запасами фитомассы и освещенностью в биодендрогруппах (рис.).

Зависимость запасов фитомассы от освещенности в биодендрогруппах

Не выявлено статистической зависимости между запасами травянистой фитомассы, содержанием влаги и питательных элементов в обоих слоях почвы.

Под воздействием изменившихся экологических факторов (влажность, температура почвы, освещенность) изменился структурный состав травянистого покрова в объектах исследования. Если в составе естественного фитоценоза преобладают злаки, то в травянистом покрове под биодендрогруппами появились такие представители лесной флоры, как герань лесная ( Gerаnium sylvаticum ), василистник (Thalictrum ) и бобовые виды – донник ( Melilоtus ), более требовательные к питательным веществам и влаге.

Заключение. В результате исследований установлено, что в биодендрогруппах 4 (таволга, осина, сирень обыкновенная, шиповник), 5 (вяз приземистый, облепиха, осина, жимолость татарская) и 6 (яблоня, черемуха Маака, жимолость татарская) складываются наилучшие условия для аккумуляции питательных элементов, поддержания оптимального температурного режима и увлажнения почвы, что способствует появлению новых видов растительности. Искусственные лесные насаждения за счет затенения способствуют сохранению влаги в почве, оптимизации температурного режима и освещенно- сти. Трансформация этих экологических факторов способствует интенсификации биологической активности, повышению продуктивности фитоценозов и увеличению биологического разнообразия. В результате формируются экологически устойчивые искусственные экосистемы, имеющие огромное агроэкологическое и эстетическое значение в засушливых условия Ширин-ской степи.

Список литературы Оценка продуктивности травянистой растительности и свойств почв в искусственных насаждениях

- Березин Л.В., Карпачевский Л.О. Лесное почвоведение: учеб. пособие. -Омск, 2009. -27 с.

- Карпачевский Л.О. Лес и лесные почвы. -М.: Лесная промышленность, 1981. -4 с

- Молчанов А.А. Лес и климат. -М.: Изд-во АН СССР, 1961. -С. 7-114

- Попова О.С., Попов В.П., Харахонова Г.У. Древесные растения лесных защитных и зеленых насаждений. -Красноярск, 2005. -105 с

- Двораковский М.С. Экология растений: учеб. пособие. -М.: Высш. шк., 1983

- Ковылина О.П., Ковылин Н.В., Сухенко Н.В. Защитное лесоразведение в Ширинской степи. -Красноярск: СибГТУ, 2008. -168 с

- Лобанов А.И., Вараксин Г.С., Савостьянов В.К. Роль защитных лесных насаждений Ширинской степи (Хакасия) в предотвращении опустынивания//Опустынивание земель и борьба с ним: мат-лы Междунар. науч. конф. (16-19 мая 2006 г.). -Абакан, 2007. -С. 87-94

- Сорокина Н.Н. Лесные полосы и насаждения как элемент экологической стабилизации агроландшафтов//Проблемы развития АПК Саяно-Алтая: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. (14 декабря 2012 г.). Ч. 2. -Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2012. -С. 202-204