Оценка радиационного экологического риска и её неопределённость для биоценоза регионального хранилища радиоактивных отходов

Автор: Сынзыныс Б.И., Мирзеабасов О.А., Лаврентьева Г.В., Шошина Р.Р., Момот О.А.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 т.23, 2014 года.

Бесплатный доступ

Современная методология нормирования радиационного воздействия на биоту или экосистемы основана на постулате порогового действия радиации на природные популяции. Этот постулат использован в данной работе для оценки риска и характеристики неопределённостей в оценке риска для биоты, населяющей экосистему, сопряжённую с региональным хранилищем радиоактивных отходов. Целью работы явилась характеристика неопределённостей в оценке экологического риска на «пространстве» каждого из модулей технологии оценки риска. Объектом исследования служила экосистема регионального хранилища радиоактивных отходов: почва, растительность - крапива двудомная Urtica dioica, моллюски - улитка кустарниковая Bradybaena fruticum. Расчёт мощностей доз внешнего бета-излучения 90Sr, в том числе от собственной раковины и от естественных радионуклидов в почве, осуществляли по формулам Маринелли или Левинжера. Технология оценки экологического риска представлена в виде пяти модулей: 1) выбор экосистемы-рецептора радиационного воздействия; 2) выявление референтных видов живых организмов и показателей их жизнедеятельности; 3) расчёт критических нагрузок в виде мощности поглощённой дозы определяли по зависимости «мощность поглощённой дозы бета-излучения 90Sr - коэффициент накопления радиоактивного стронция в раковинах моллюсков»; критическую мощность дозы определяли как медианное значение полученной степенной функциональной зависимости коэффициента накопления от мощности дозы облучения; 4) риск определяли по доли территории экосистемы с превышением критических нагрузок на моллюсков; 5) характеризовали неопределённости, которые проявляются на каждом из этапов оценки риска. При характеристике неопределённостей использовали значения критических нагрузок на популяции моллюсков, заимствованные из литературных источников. На всех этапах оценки риска применяли расчётные технологии программного пакета R-Development. Неопределённость первого модуля оценки риска связана с «назначением» границ экосистемы, для которой оценивали экологический риск. Неопределённости второго модуля связаны с выбором референтного организма - моллюска, кустарниковой улитки. Из тестированных нами организмов и показателей он оказался самым радиочувствительным, но процедура выявления критической нагрузки содержит в себе неопределённости. На основании значения критической нагрузки, полученной нами, и по величине равной 18,2 мГр/год, была рассчитана величина риска - 90,1%. По литературным данным величина критической нагрузки для моллюсков всех видов составляет 87,6 мГр/год и предполагает величину риска, которая меньше приемлемого значения 5%. Следовательно, наибольшая неопределённость возникает на этапе выбора референтного вида. Она может быть снижена при корректном установлении дозовой зависимости для самого радиочувствительного биологического показателя. При этом выбор одного референтного вида организмов прогнозирует риск существования только популяции этого вида, а не всей экосистемы.

Экологический риск, радиационный риск, биота, биотоп хранилища радиоактивных отходов, радиоактивный стронций, критические нагрузки, неопределённость, крапива urtica dioica, моллюск bradybaena fruticum, коэффициент накопления радиостронция, мощность дозы бета-излучения, пакет программ r-development

Короткий адрес: https://sciup.org/170170177

IDR: 170170177

Текст научной статьи Оценка радиационного экологического риска и её неопределённость для биоценоза регионального хранилища радиоактивных отходов

Биогеохимическая цикличность химических элементов, включая радионуклиды, определяет устойчивость экосистем в направлении естественного хода сукцессии [1]. Эта устойчивость сохраняется до тех пор, пока количество чужеродных веществ, поступивших в экосистему, не достигает некоторого критического уровня. Тогда начинает сказываться их вредное воздействие на популяции организмов, обитающих в данной экосистеме. В концепции критических

нагрузок на экосистемы краеугольной позицией является определение такого уровня загрязнения биоценоза, при котором начинает проявляться необратимость процесса возвращения к исходному состоянию или происходит переход на другой уровень экологической сукцессии [2-4]. Этот вид сукцессии определяется как вторичная, в данном случае антропогенная сукцессия, а для экосистемы возникает риск неблагополучного исхода в её существовании на данном биотопе.

В свою очередь, основанная на определении критических нагрузок оценка экологического риска предполагает существование неопределённостей для величины риска. Процедура выявления неопределённостей является обязательной составляющей оценки риска для здоровья человека и сама по себе служит его характеристикой [5]. Тем более это справедливо при оценке экологического риска (на уровне экосистем и небольших биогеоценозов) ввиду сложности их организации и многообразия проявлений их функций.

Цель настоящей работы: характеристика неопределённостей на этапах оценки экологического риска для биогеоценоза, в границах которого расположено региональное хранилище радиоактивных отходов (РАО).

Материалы и методы

Технология оценки экологического риска

В данной работе для оценки экологического риска, а также выявления неопределённостей в его оценке была выбрана известная схема, заимствованная нами в работе [1] и использованная в предыдущих наших публикациях [6, 7]. Эта схема предполагает:

-

1. Выбор экосистемы-рецептора, для которой оценивается экологический риск.

-

2. Определение экологических (биологических) критериев биодиагностики – выбор референтных организмов и показателей их жизнедеятельности.

-

3. Расчёт критических нагрузок на популяции отдельных видов – так называемых референтных организмов.

-

4. Оценка экологического риска с помощью ГИС-технологий и использования программного пакета R [8].

На каждом этапе реализации данной технологии могут возникать неопределённости, которые будут далее проанализированы.

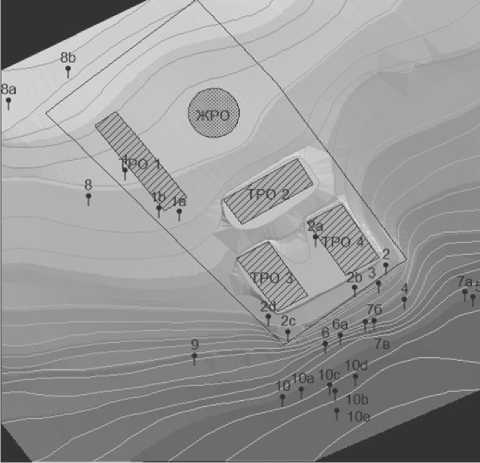

Объектом исследований был выбран биотоп территории расположения хранилища РАО, включающий в себя почвы, почвенные микроорганизмы, растительность в виде крапивы двудомной Urtica dióica , обитающих на ней животных – моллюсков (улитка кустарниковая Bradybaena fruticum ) [9]. На рис. 1 в виде пронумерованных точек представлены места пробоот-бора почвы, для которых в лабораторных условиях определяли удельную радиоактивность естественных (226Ra, 232Th, 40K), техногенных (137Cs, 90Sr) радионуклидов в почвенных образцах, а также в образцах крапивы и раковинах моллюсков.

Рис. 1. Схема экосистемы с хранилищем РАО и точки отбора проб.

ЖРО ТРО

-

– ёмкость для хранения жидких радиоактивных отходов; – ёмкости для хранения твёрдых

радиоактивных отходов; – граница территории регионального хранилища РАО.

В качестве контрольной территории был выбран участок склона надпойменной террасы р. Протва в районе г. Обнинска с идентичными геоморфологическими условиями без радиоактивного и химического загрязнения. Расчёт доз внешнего р-облучения от 90Sr проводили, регистрируя излучение его дочернего радионуклида 90Y, содержащихся в раковинах моллюсков и крапиве, а также доз от распада 90Sr и 137Cs, полученных моллюском в тёплый период года, когда он находится на листе крапивы, производился по формуле Левинжера по геометрии бесконечно тонкой бесконечной плоскости [10, 11].

D(x) = 2,96 • 10-4 • v • Ep • а • а • ^ c •

c i-—

1 + In--e c

+ e1-v •x

v • x

где Ep - средняя энергия р-частиц (МэВ); с , а и v - параметры, зависящие от энергии и геометрии; 2,96-10 " 4- а - скорость распада на 1 см2, (Бк/см2); x = ~250 мкм (толщина раковины или листа соответственно).

Для холодного периода года, когда моллюск не питается и лежит на почве, были рассчитаны дозы за счёт излучений 90Sr, 137Cs и 40K по формуле Маринелли, как описано в работах [10, 11].

Опоч = 155 • 18,9 • 105 • Ер • Ауд, где Ер - средняя энергия р-частиц (МэВ); Ауд - удельная активность радионуклида в почве (Бк/г); 155-18,9-105 - коэффициент пересчёта единиц дозы, учитывающий период облучения.

Дозы, полученные моллюсками от у-излучателей в холодный период года, рассчитывали путём умножения активности радионуклидов в почве (Бк/кг) на соответствующие коэффициенты пересчёта в поглощённую дозу у-облучения от поверхности земли:

-

D= 2п • Гу • Av • t

^ 0

где Г у - гамма-постоянная (10-14 Гр-м 2 )/(Бк-с); A v - содержание радионуклида в почве (Бк/м3); t =3,15·107 (с/год); µ 0 – коэффициент ослабления (для почвы µ 0 =3 м-1).

Определение критических нагрузок на экосистему (или популяцию моллюсков улитки кустарниковой) проводили путём анализа зависимости «доза-эффект», в качестве эффекта был выбран коэффициент накопления радиоактивного стронция раковинами моллюсков по формуле:

д КН = A^,

А 2 ’ где КН – коэффициент накопления 90Sr из крапивы в раковины моллюсков; А1 – активность 90Sr в раковинах моллюсков, Бк/кг; А2 – активность 90Sr в зелёной высушенной массе крапивы, Бк/кг.

Превышение величины критических нагрузок представляет собой разность между величиной экспозиции (актуальной или прогнозируемой нагрузки загрязняющего вещества) и безопасным уровнем воздействия ( X ):

Ex (X) = Xdep - CL (X), где X – фактическая величина загрязнения (концентрация вещества или индекс нагрузки);

CL( X ) – критическая нагрузка на экосистему.

Величину воздействия на экосистемы можно оценивать в виде отношения площади рецепторных участков с превышениями критических нагрузок к общей площади участков каждой группы. Таким образом выявляется ареал с превышением критических нагрузок.

Расчёт превышений критических нагрузок осуществляется на основе эмпирических значений входных параметров. На основании значений Ex ( X ) рассчитывают вероятность превышения значений P i (E x (X)) >0.

Площади рецепторных участков вычисляют с помощью ГИС-технологий.

Для каждой группы рецепторных участков вычисляют функцию экологического риска R x , которая представляет собой распределение:

Список литературы Оценка радиационного экологического риска и её неопределённость для биоценоза регионального хранилища радиоактивных отходов

- Башкин В.Н. Экологические риски: расчёт, управление, страхование: учеб. пособие. М.: Высшая школа, 2007. 360 с.

- Данилин И.А., Сынзыныс Б.И., Козьмин Г.В., Ротт Г.М. Экспериментальное обоснование нового метода биотестирования пресноводных водоемов по содержанию белков-металлотионеинов в органах и тканях двустворчатых моллюсков//Экология. 2002. № 5. С. 383-386.

- Рева Е.В., Мирзеабасов О.А., Лаврентьева Г.В., Рогуленко А.В., Сынзыныс Б.И. Оценка экологического риска с помощью анализа критических нагрузок на водные экосистемы//Экология урбанизированных территорий. 2011. № 1. С. 78-85.

- Удалова А.А., Гераськин С.А., Алексахин Р.М., Киселев С.М. Современные подходы к оценке радиационного воздействия на окружающую среду//Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2013. Т. 58, № 4. С. 23-33.

- Сынзыныс Б.И., Тянтова Е.Н., Мелехова О.П. Экологический риск/под ред. Г.В. Козьмина. М.: Логос, 2005. 162 с.

- Лаврентьева Г.В., Бахвалов А.В., Момот О.А., Мирзеабасов О.А., Сынзыныс Б.И. Выбор референтных организмов, определение критических нагрузок и оценка экологического риска для территории длительного хранения низкоактивных радиоактивных отходов: методическое пособие по курсу «Техногеннные системы и экологический риск». Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2013. 32 с.

- Лаврентьева Г.В., Бахвалов А.В., Сынзыныс Б.И., Муллаярова Р.Р. Технология оценки экологического риска для сухопутной экосистемы в условиях хронического радиоактивного загрязнения//Проблемы анализа риска. 2012. Т. 9, № 5. С. 30-43.

- R Development Core Team (2010). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. Электронный ресурс: http://www. R-project/org.

- Лаврентьева Г.В. Радиоэкологическая диагностика территории размещения регионального хранилища радиоактивных отходов//Безопасность в техносфере. 2013. Т. 2, № 6(45). С. 14-19.

- Бахвалов А.В., Лаврентьева Г.В., Сынзыныс Б.И. Биогеохимическое поведение 90Sr в наземных и водных экосистемах//Биосфера. 2012. Т. 4. С. 206-216.

- Воробейчик Е.Л. Экологическое нормирование токсических нагрузок на наземные экосистемы: дис. … д-ра биол. наук. Екатеринбург, 2004. 362 с.

- Бахвалов А.В., Павлова Н.Н., Мирзеабасов О.А., Рассказова М.М., Лаврентьева Г.В., Сынзыныс Б.И., Глушков Ю.М. Оценка экологического риска на основе анализа критических нагрузок на экосистему регионального хранилища радиоактивных отходов//Радиация и риск. 2012. Т. 21, № 4. С.41-50.

- Брем А. Жизнь животных: Млекопитающие: Птицы: Рептилии: Земноводные: Рыбы: Насекомые. М.: Эксмо, 2002. 959 с.

- Васильева А.Н. Оценка влияния регионального хранилища радиоактивных отходов на окружающую среду и население//Известия вузов. Ядерная энергетика. 2007. № 3. С. 65-73.

- Ecological indicators for the environmental monitoring and assessment program/Ed.: Hansakar C.T. and Carpenter D.E./EPA N 600/3-90/060 US, Research Triangle Park: EPA, 1990.

- ICRP -International Commission on Radiological Protection. Publication 108. Environmental Protection: the concept and use of reference animals and plants//Annals of the ICRP. 2009. 251 p.

- Крышев И.И., Сазыкина Т.Г. Радиационная безопасность окружающей среды: необходимость гармонизации российских и международных нормативно-методических документов с учётом требований федерального законодательства и новых международных основных норм безопасности ОНБ-2011//Радиация и риск. 2013. Т. 22, № 1. С. 47-61.