Оценка радиационной обстановки в районе расположения АО "ГНЦ НИИАР" до начала эксплуатации ИЯУ МБИР. Часть 2. Водные экосистемы

Автор: Панов А.В., Исамов Н.Н., Цыгвинцев П.Н., Кузнецов В.К., Гешель И.В.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 т.31, 2022 года.

Бесплатный доступ

Проведён анализ результатов радиационного обследования водных экосистем трёх рек и Черемшанского залива Куйбышевского водохранилища в 30-км зоне влияния АО «ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (АО «ГНЦ НИИАР») до начала эксплуатации многоцелевого реактора на быстрых нейтронах (ИЯУ МБИР). Оценено содержание природных (40K, 226Ra, 232Th) и техногенных (90Sr, 137Cs) радионуклидов в компонентах водных экосистем: поверхностных и подземных водах, донных отложениях, пойменных почвах и растительности, ихтиофауне. Показано, что удельная активность 137Cs в сточной воде промышленно-ливневой канализации предприятия (ПЛК-1) в 10-70, а 90Sr в 2-10 раз выше, по сравнению с поверхностными водами водоёмов зоны его влияния. Это обусловлено дренированием радионуклидов из участка локального загрязнения в санитарно-защитной зоне АО «ГНЦ НИИАР». В Черемшанском заливе, вниз по течению, концентрация радиоизотопов снижается в 8-50 раз за счёт процессов разбавления, а также их сорбции донными отложениями и гидробионтами. Отмечено, что сорбционные свойства донных отложений определяются наличием в их составе органических соединений. Показан разнонаправленный характер накопления техногенных радионуклидов в пойменных почвах и растениях. В ряде случаев оно определяется расстоянием от источника газоаэрозольных выбросов радиоизотопов и влияет на вторичное загрязнение водных экосистем. Данные мониторинга демонстрируют стабильное снижение содержания техногенных радионуклидов в поверхностных водах. В Черемшанском заливе за 2005-2020 гг. для 137Cs оно составило 5 раз, для 90Sr до 3 раз. Отмечено, что в последние годы удельная активность техногенных радионуклидов в стоках АО «ГНЦ НИИАР», поверхностных и подземных водах, а также в рыбе зоны его влияния, на 1-3 порядка ниже действующих нормативов. Показана важность дальнейшего радиоэкологического мониторинга водных экосистем в районе размещения АО «ГНЦ НИИАР» после ввода в эксплуатацию ИЯУ МБИР для оценки влияния нового реактора на человека и окружающую среду.

Радиационная безопасность, радиационное обследование, вода, донные отложения, пойменные почвы, рыба, естественные и техногенные радионуклиды

Короткий адрес: https://sciup.org/170196164

IDR: 170196164 | УДК: 621.039:504.055 | DOI: 10.21870/0131-3878-2022-31-4-82-93

Текст научной статьи Оценка радиационной обстановки в районе расположения АО "ГНЦ НИИАР" до начала эксплуатации ИЯУ МБИР. Часть 2. Водные экосистемы

Бурное развитие ядерной энергетики во второй половине XX века, связанное со строительством большого числа радиационно-опасных объектов (исследовательских реакторов, атомных электростанций, предприятий по переработке ядерных материалов), привело к увеличению поступления техногенных радионуклидов в окружающую среду [1, 2]. Особенно значимым оно было при эксплуатации первых типов реакторов на начальной стадии становления атомной отрасли [3]. Несовершенство в тот период времени технологий обращения с радиоизотопами, нештатные и аварийные ситуации на энергоблоках и объектах их инфраструктуры определили важность вопросов обеспечения радиационной безопасности персонала предприятий ядерного топливного цикла (ЯТЦ), населения и окружающей среды [4].

В технологический процесс работы реакторных установок часто встроены водоёмы естественного или искусственного происхождения: реки, озёра, водохранилища, моря [5, 6]. Как правило, вода таких водных источников используется не только для охлаждения энергоблоков или

Панов А.В.* – гл. науч. сотр., д.б.н., проф. РАН; Исамов Н.Н. – вед. науч. сотр., к.б.н.; Цыгвинцев П.Н. – вед. науч. сотр., к.б.н.;

Кузнецов В.К. – гл. науч. сотр., д.б.н.; Гешель И.В. – науч. сотр. ФГБНУ ВНИИРАЭ.

технических нужд радиационно-опасных объектов (дезактивации оборудования, помещений, персонала, спецодежды), но и для других хозяйственных целей: водоснабжения (питьевого и технического) населения, рыборазведения и рыболовства, орошения полей, водопоя сельскохозяйственных животных, рекреационных нужд и др.

При штатном режиме работы радиационно-опасных объектов (РОО) сброс радионуклидов в водные экосистемы не превышает действующие нормативы [7]. Однако существует определённый риск превышения установленных лимитов в случае отклонений от условий нормальной эксплуатации реакторных установок и повышенного сброса радиоизотопов в водоём. Поступившие в водную экосистему техногенные радионуклиды могут переноситься с водотоком на десятки километров. Они являются уникальными маркерами, которые позволяют оценить степень воздействия РОО на человека и окружающую среду. Кроме транспорта радионуклидов важно также изучение и барьерной роли ряда компонентов водных экосистем (донных отложений, пойменных почв, гидробионтов), которые сорбируют радиоизотопы из поверхностных вод и способствуют их очищению [8-10]. Таким образом, изучение накопления и миграции техногенных радионуклидов в водных экосистемах, подверженных воздействию предприятий ЯТЦ и РОО, является актуальным направлением в радиоэкологии.

Оценка многолетнего влияния РОО на водные экосистемы проведена на примере АО «ГНЦ – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (АО «ГНЦ НИИАР»), расположенного в 5,5 км от г. Димитровград (Ульяновская область). Институт находится в 5 км от Черемшанского залива Куйбышевского (Самарского) водохранилища на р. Волга. По своим размерам это водохранилище является крупнейшим в Евразии и третьим в мире [11]. Оно имеет рыбохозяйственное значение высшей категории и используется в качестве источника питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения населения [12]. На площадке АО «ГНЦ НИИАР» размещены шесть действующих исследовательских реакторов: СМ, ВК-50, МИР, БОР-60, РБТ-6 и РБТ-10 [13]. Первая реакторная установка (СМ) была запущена в 1961 г., а последняя (РБТ-10) – в 1984 г. На площадке института в 2021 г. началась активная фаза строительства инновационного многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах (ИЯУ МБИР). В результате эксплуатации реакторов АО «ГНЦ НИИАР» производит газоаэрозольные радиоактивные выбросы в атмосферу и жидкие сбросы в открытую гидрографическую сеть [13]. Анализ влияния выбросов радионуклидов на загрязнение наземных экосистем представлен в работе [14].

Источниками водоснабжения АО «ГНЦ НИИАР» являются поверхностные воды Черемшан-ского залива (техническая вода) и подземный водозабор вдоль его берега (питьевая вода). В технологиях работы ядерных установок АО «ГНЦ НИИАР» применяется система оборотного водоснабжение в виде замкнутых циклов с периодической подпиткой для компенсации потерь воды на испарение. Жидкие сбросы предприятия представляют собой промышленно-ливневые воды с поверхности площадки института (смывы почвы, пыли дождевыми и талыми водами). Стоки с площадки поступают в промышленно-ливневую канализацию, отводятся в бывшие карьеры и далее попадают в Черемшанский залив Куйбышевского водохранилища напрямую или через реку Большой Черемшан и ручей Ерыкла. Данные отчётов по экологической безопасности АО «ГНЦ НИИАР» показывают, что в последние годы уровни удельной активности наиболее радиологически значимых 90Sr и 137Cs в стоках промплощадки института на три порядка ниже уровней вмешательства по НРБ-99/2009 для питьевой воды [13].

АО «ГНЦ НИИАР» в результате деятельности производит жидкие радиоактивные отходы (воды реакторных установок, контурные воды, дезактивационные воды). Они накапливаются в подземных (глубина более 1000 м) пластах-коллекторах «Комплекса по обращению с радиоак- тивными отходами» на территории санитарно-защитной зоны (СЗЗ) института [12, 13] и потенциально через водоносные горизонты могут мигрировать в источники водопользования населения. Также в работах [13, 14] показано, что в русле канавы промышленно-ливневой канализации (ПЛК-1) и на окружающем её заболоченном участке леса СЗЗ сформировалось локальное радиоактивное загрязнение площадью 0,12 км2 с повышенными активностями в грунтах 137Cs, 90Sr и 239,240Pu. Данное загрязнение образовалось в результате сбросов технологических вод АО «ГНЦ НИИАР», содержащих высокие концентрации радиоизотопов, в начальный период работы предприятия. Техногенные радионуклиды из участка локального загрязнения с водотоком ПЛК-1 могут поступать в Черемшанский залив и являться фактором, влияющим на формирование дополнительных дозовых нагрузок на население, а также водную биоту. Поэтому важно оценить многолетнее воздействие реакторов АО «ГНЦ НИИАР» на водные экосистемы и определить сформировавшийся в них техногенный фон для дальнейшего анализа влияния ИЯУ МБИР на окружающую среду.

Целью данной работы является радиоэкологическая оценка состояния водных экосистем в районе расположения АО «ГНЦ НИИАР» перед началом эксплуатации ИЯУ МБИР.

Материалы и методы

Оценку радиационной обстановки в водных экосистемах района размещения АО «ГНЦ НИИАР» проводили на основе анализа собственных результатов радиоэкологических исследований 30-км зоны вокруг предприятия в 2011 г., обобщения данных мониторинга Росгидромета [7], годовых отчётов по экологической безопасности института [13], а также других исследований [12, 15].

В зоне влияния АО «ГНЦ НИИАР» были выбраны восемь контрольных участков водных экосистем на разном удалении от места сброса ПЛК-1 в Черемшанский залив Куйбышевского водохранилища (рис. 1, табл. 1). Это дало возможность оценить степень влияния сточных вод АО «ГНЦ НИИАР» и жидких радиоактивных отходов на накопление техногенных радионуклидов в основных компонентах водных экосистем: поверхностных и подземных водах, донных отложениях, рыбе, пойменных почвах и растительности. Сопряжённые пробы почв и растений отбирали в двух локациях: у берегового уреза воды и подошвы первой надпойменной террасы. Дополнительно, на территории СЗЗ предприятия была отобрана проба подземных вод с глубины 11 м. Отбор проб, пробоподготовку и измерения содержания в них радионуклидов проводили в соответствии c действующими нормативно-методическими документами [16-19].

Рис. 1. Карта-схема точек пробоотбора водных экосистем в районе расположения АО «ГНЦ НИИАР» (12,5 км – зона наблюдения, 30 км – зона влияния).

Таблица 1

Характеристика точек отбора проб участков водных экосистем в районе расположения АО «ГНЦ НИИАР»

|

№ |

Водоток |

Ближайший населённый пункт |

Расстояние от сброса, км |

|

1 |

Черемшанский залив |

Никольское на Черемшане |

18,0 |

|

2 |

Черемшанский залив |

Ерыклинск |

7,5 |

|

3 |

р. Большой Черемшан |

Курлан |

28,5 |

|

4 |

р. Мелекесска |

Димитровград (п. Дачный) |

25,0 |

|

5 |

р. Большой Черемшан |

Димитровград (100 м от моста) |

17,5 |

|

6 |

р. Большой Черемшан |

Димитровград (пляж) |

13,5 |

|

7 |

р. Мулловка |

Мулловка |

6,0 |

|

8 |

Канал ПЛК-1 |

Димитровград (АО «ГНЦ НИИАР») |

0 |

Пробы поверхностных и подземных вод отбирали в двух-трёх повторностях в новые пластиковые фляги и сразу подкисляли небольшим количеством азотной кислоты для предотвращения сорбции радионуклидов на стенках сосудов. Объём каждой пробы воды составлял 200 л на повторность. Подземную воду из скважины перед отбором пробы сливали в течение 5 мин для стабилизации характеристик. Донные отложения отбирали с помощью специального пробоотборника на глубину до 30 см; пробы пойменных почв – на глубину до 10 см. Вес образцов донных отложений и почв составлял 2-3 кг сырой массы. Для оценки вертикальной миграции радионуклидов пробы почвы на 4-х точках отбирали послойно на глубину до 30 см. Вес проб растений составлял 3-5 кг сырой массы.

В точках пробоотбора измеряли мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) и определяли географические координаты. Пробоподготовку компонентов водных экосистем к анализу на содержание природных (40K, 226Ra, 232Th) и техногенных (90Sr, 137Cs) радионуклидов и измерения проводили в лаборатории радиационного контроля ФГБНУ ВНИИРАЭ (аттестат № RA.RU.21АД81).

Пробы воды фильтровали и выпаривали. Сухой остаток озоляли при t=450 ºC в муфельной печи в течение 8 ч. После остывания остаток растирали пестиком до мелкодисперсного порошка. Образцы донных отложений и пойменных почв высушивали до воздушно-сухого состояния, растирали, просеивали через сито диаметром 1 мм (для гамма-спектрометрии), затем озоляли при t=400-500 ºC в муфельной печи в течение 6 ч для удаления органической составляющей (для радиохимического определения 90Sr). Расчёт количественного содержания радионуклидов в пойменных почвах, донных отложениях и водной растительности проводили на сухую массу, как это принято в подобных исследованиях [9]. Пробы растений высушивали на воздухе или в сушильном шкафу при температуре 105 °C. После сушки пробы растений измельчали.

Результаты

В точках отбора пойменных почв средняя МАЭД в 2011 г. составляла 0,08±0,01 мкЗв/ч (n=14) и существенно не отличалась от аналогичного показателя наземных экосистем 30-км зоны влияния АО «ГНЦ НИИАР», который варьировал в диапазоне 0,06-0,13 мкЗв/ч [14]. МАЭД на пойменных участках была более, чем в 3 раза ниже верхнего предела среднемирового природного радиационного фона (0,3 мкЗв/ч) и определялась преимущественно естественными радионуклидами. Среднее содержание в пойменных почвах природных радиоизотопов (40K, 226Ra и 232Тh) на 45-60% ниже, чем обобщённые НКДАР ООН для территории России показатели [20] и близко к данным по наземным экосистемам исследуемого региона [14]. Значимых отличий по содержанию природных радионуклидов в пойменных почвах и донных отложениях не отмечено, а в поверхностных водах их удельная активность крайне низкая, идентифицирован только 40K (табл. 2).

Таблица 2

Средняя удельная активность природных радионуклидов в компонентах водных экосистем района расположения АО «ГНЦ НИИАР», Бк/кг(л)

|

Компонента экосистемы |

40 K |

226Ra |

232 Тh |

|

Поверхностные воды (n=7) |

0,3±0,2* (0,01-0,7) |

ниже МДА** |

ниже МДА |

|

Донные отложения (n=7) |

245±132 (94-465) |

11±7 (4-21) |

14±10 (4-27) |

|

Пойменные почвы (n=14) |

280±137 (95-610) |

13±8 (5-39) |

12±7 (3-31) |

|

Пойменная растительность (n=14) |

301±75 (187-405) |

4±2 (2-8) |

2±1 (2-3) |

* - арифметическое среднее и стандартное отклонение, в скобках минимальные и максимальные значения;

** - минимальная детектируемая активность.

Техногенные радионуклиды РОО в составе сбросов поступают сначала в водоём, далее переносятся водотоком на различные его участки как вниз, так и вверх по течению, а затем аккумулируются в донных отложениях и гидробионтах [8-10]. Для оценки влияния АО «ГНЦ НИИАР» на водные экосистемы в 2011 г. было оценено содержание радиологически значимых 137Cs и 90Sr в поверхностных водах и донных отложениях (табл. 3). Из всех точек пробоотбора более высокие удельные активности радионуклидов отмечались только в сточных водах ПЛК-1, поступающих в Черемшанский залив (т. № 8), что подтверждается [12, 15].

Таблица 3

Удельная активность техногенных радионуклидов в воде и донных отложениях района расположения АО «ГНЦ НИИАР» в 2011 г., Бк/кг(л)

|

Точка отбора проб |

Поверхностные воды |

Донные отложения |

||

|

137 Cs |

90Sr |

137 Cs |

90Sr |

|

|

1. Черемшанский залив |

0,0019 |

0,0011 |

0,22 |

0,65 |

|

2. Черемшанский залив |

0,0034 |

0,0050 |

5,71 |

1,52 |

|

3. р. Большой Черемшан |

0,0025 |

0,0015 |

0,35 |

0,27 |

|

4. р. Мелекесска |

0,0014 |

0,0009 |

23,9 |

1,31 |

|

5. р. Большой Черемшан |

0,0078 |

0,0030 |

0,24 |

0,08 |

|

6. р. Большой Черемшан |

0,0027 |

0,0011 |

0,15 |

0,07 |

|

7. р. Мулловка |

0,0024 |

0,0010 |

0,98 |

0,24 |

|

8. Канал ПЛК-1 |

0,0965 |

0,0093 |

- |

- |

|

УВ по НРБ-99/2009 |

11,0 |

4,9 |

- |

|

По сравнению с другими водными экосистемами содержание 137Cs в водотоке ПЛК-1 было в 10-70, 90Sr в 2-10 раз выше. Максимальным отличием от вод ПЛК-1 по обоим радионуклидам характеризовалась р. Мелекесска, которая является притоком р. Большой Черемшан и точка отбора проб на ней (т. № 4) удалена от места сброса вод промышленно-ливневой канализации на 25 км. Повышенная удельная активность техногенных радионуклидов в воде ПЛК-1 обусловлена локальным загрязнением АО «ГНЦ НИИАР», дренированием радиоизотопов из болота СЗЗ института в открытую водосборную канаву и далее через карьеры в Черемшанский залив. При этом концентрация 137Cs в сточных водах предприятия существенно выше, чем 90Sr. Так, соотношение 137Cs/90Sr в поверхностных водах рек и Черемшанского залива (т. № 1-7) варьирует в диапазоне 0,7-2,6 раза (среднее 1,9), а в стоках ПЛК-1 (т. № 8) эта разница составляет более 10 раз. Из данных табл. 3 также видно, что удельная активность техногенных радионуклидов в поверхностных водах Черемшанского залива имеет устойчивую тенденцию к уменьшению по мере удаления от источника сброса вниз по течению: т. № 8 (0 км) → т. № 2 (7,5 км) → т. № 1 (18,0 км) в соотношении для 137Cs - 50:2:1, для 90Sr - 8:5:1. Такое снижение объясняется процессами разбавления радиоизотопов большими объёмами воды залива и р. Большой Черемшан, а также сорбцией радионуклидов донными отложениями и гидробионтами.

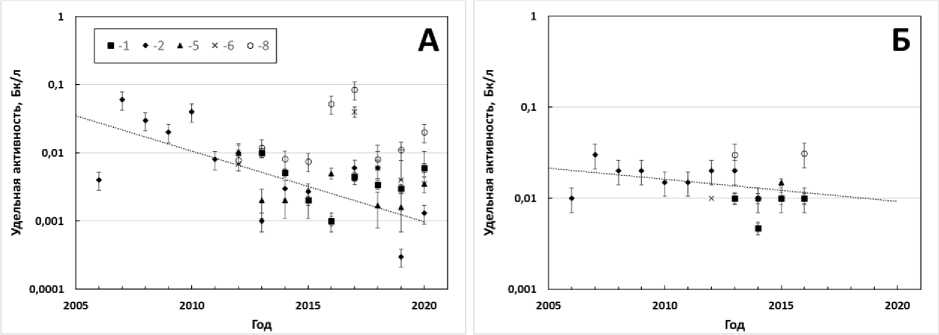

Представленные результаты обследования вод водных объектов в районе расположения АО «ГНЦ НИИАР» в 2011 г. близки к данным многолетних наблюдений в зоне влияния предприятия (рис. 2). Анализ мониторинговых исследований [7, 13] показывает, что за последние 15 лет содержание 137Cs в поверхностных водах Черемшанского залива снизилось до 5, 90Sr до 3-х раз. Это говорит о стабильном улучшении радиоэкологического состояния водоёма за счёт уменьшения выноса техногенных радионуклидов из санитарно-защитной зоны предприятия.

Рис. 2. Динамика удельной активности: А – 137Cs, Б – 90Sr в поверхностных водах зоны влияния АО «ГНЦ НИИАР» в точках пробоотбора № 1, 2, 5, 6, 8 (по данным [7, 13]).

Разнонаправленная динамика удельной активности 137Cs в сточных водах ПЛК-1 (т. № 8) по всей видимости объясняется годовыми отличиями в гидрометеорологических условиях и разными объёмами смывов дождевыми и талыми водами радионуклида с открытой поверхности водосбора участка локального радиоактивного загрязнения (рис. 2А). В целом, это незначительно влияет на изменение содержания 137Cs в водах Черемшанского залива.

Подземные воды на территории СЗЗ АО «ГНЦ НИИАР» в 2011 г. характеризовались содержанием техногенных радионуклидов (137Cs – 0,0083 Бк/л, 90Sr – 0,007 Бк/л), близким к их уровням в поверхностных водах зоны влияния предприятия. Это говорит об отсутствии миграции радиоизо- топов из хранилища жидких радиоактивных отходов в СЗЗ института по водоносным горизонтам. При теоретически рассматриваемом использовании поверхностных и подземных вод 30-км зоны влияния АО «ГНЦ НИИАР» в качестве питьевой, согласно действующим в настоящее время нормативам НРБ-99/2009, превышений граничных уровней по изученным радионуклидам за 15-летний период наблюдений не отмечено. Даже в сточных водах ПЛК-1 удельная активность 137Cs ниже уровня вмешательства (УВ) для питьевой воды в 115 раз, 90Sr более чем в 500 раз (табл. 3).

Техногенные радионуклиды сбросов РОО, поступая в водные экосистемы, перераспределяются в толще воды и накапливаются в донных отложениях, где становятся источником дополнительного облучения водной биоты. При этом, донные отложения адсорбируя радионуклиды, играют важную роль в процессах очищения водоёма, выступая в качестве природного фильтра. Их сорбционные характеристики в значительной степени обусловлены наличием в составе органических соединений. Так, в илистом сапропеле коэффициенты накопления радионуклидов максимальны, а в песчаных грунтах – минимальны [9, 10]. В водных экосистемах зоны влияния АО «ГНЦ НИИАР» донные отложения представлены преимущественно песчаными и песчано-илистыми грунтами, т.е. с относительно невысокими параметрами накопления радионуклидов.

Учитывая, что в Черемшанский залив радионуклиды в течение длительного времени поступали преимущественно через ПЛК-1, можно предположить, что максимальные уровни накопления радиоизотопов в донных отложениях будут наблюдаться на ближайшем участке к месту выпуска стоков (т. № 2). Действительно, относительно высокое содержание техногенных радионуклидов зафиксировано в донных отложениях т. № 2, а к т. № 1 их удельная активность снижается: для 137Cs в 25, 90Sr в 2,3 раза (табл. 3). Удельная активность техногенных радионуклидов в донных отложениях других водных экосистем, за исключением т. № 4, варьирует в достаточно узких пределах (0,07-0,98 Бк/кг). Они схожи по составу и представлены, в основном, песками. Максимальные уровни накопления техногенных радионуклидов в донных отложениях отмечены в р. Мелекесска, отобранных в запруде вблизи поселка Дачный. Донные грунты здесь характеризуются илистым сапропелем. Несмотря на минимальное содержание техногенных радионуклидов в поверхностной воде, они в большей степени адсорбированы в донных отложениях. Определённый вклад в это могло внести загрязнение водной экосистемы через пойменные почвы в более ранний период работы предприятия. По данным Росгидромета [7] удельная активность 137Cs в донных отложениях Черемшанского залива в период 2005-2020 гг. составляла в среднем 0,51±0,28 Бк/кг при вариации 0,12-1,1 Бк/кг, что близко к результатам, полученным нами в 2011 г. для большинства водных экосистем района АО «ГНЦ НИИАР».

В процессах миграции техногенных радионуклидов важную роль может играть вторичное загрязнение водных экосистем в периоды ливней и паводков за счёт смывов радиоизотопов, выпавших в составе газоаэрозольных выбросов на пойменные почвы. Возможен и обратный процесс загрязнения радионуклидами пойменных участков в результате их затопления при разливах водных объектов. Изучение в 2011 г. пойменных почв рек и Черемшанского залива показало, что по удельной активности 137Cs исследуемые участки значимо отличаются (табл. 4). Максимальные уровни содержания 137Cs в пойменных почвах отмечены в т. № 4 и № 7. По всей видимости они были загрязнены радионуклидами газоаэрозольных выбросов в ранний период работы института, т.к. находятся относительно недалеко от трубы единого вентиляционного центра предприятия: на расстоянии 12 (т. № 4) и 4 (т. № 7) км соответственно.

Таблица 4

Удельная активность 137Cs в пойменных почвах и растительности района расположения АО «ГНЦ НИИАР» в 2011 г., Бк/кг

|

Точка отбора проб |

Почва |

Растительность |

||

|

БУВ* |

ППНТ** |

БУВ |

ППНТ |

|

|

1. Черемшанский залив |

0,53 |

3,93 |

0,61 |

0,68 |

|

2. Черемшанский залив |

0,48 |

13,20 |

0,3 |

0,55 |

|

3. р. Большой Черемшан |

0,61 |

2,51 |

5,0 |

11,0 |

|

4. р. Мелекесска |

13,01 |

14,90 |

5,8 |

1,2 |

|

5. р. Большой Черемшан |

2,50 |

6,97 |

0,65 |

0,86 |

|

6. р. Большой Черемшан |

3,96 |

6,07 |

0,9 |

1,3 |

|

7. р. Мулловка |

13,20 |

11,57 |

1,2 |

4,0 |

* БУВ – береговой урез воды; ** ППНТ – подошва первой надпойменной террасы.

Обнаруженные закономерности подтверждаются более высоким содержанием 137Cs в почвенных и растительных образцах, отобранных на подошве первой надпойменной террасы по сравнению с аналогичными компонентами берегового уреза воды. Такое аккумулирование выпавших радионуклидов обусловлено их горизонтальной миграцией в период весеннего таяния снега и ливневых осадков. Отмечена также и слабая корреляция между загрязнением 137Cs почв (0,66) и растений (0,54) на двух типах пойменных участков, что говорит о разных путях накопле- ния радиоизотопов.

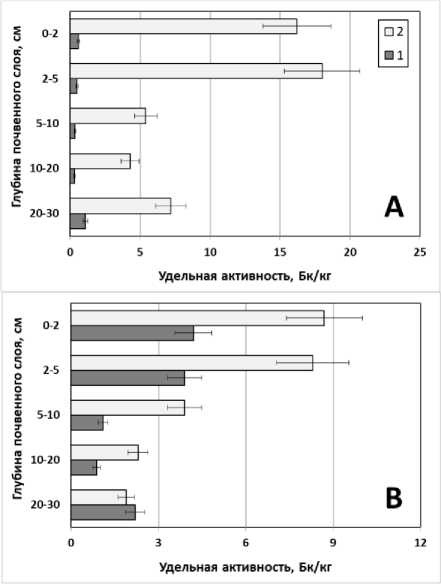

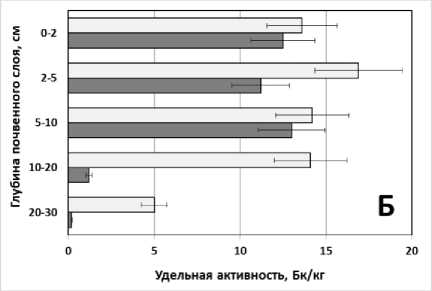

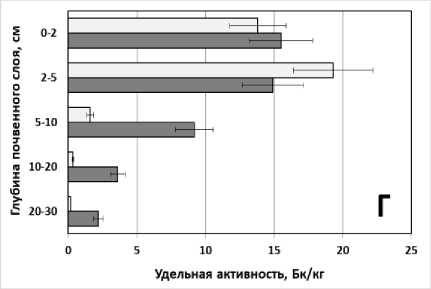

Основное количество поступивших в пойменную почву радионуклидов депонируется в её верхнем 0-10 см слое (рис. 3). У берегового уреза воды в этом слое аккумулировано 51-96% 137Cs, в почве подошвы первой надпойменной террасы – 70-99%. На степень вертикальной миграции радионуклида оказывают влияние как свойства почв, так и гидрологический режим каждого участка.

Рис. 3. Распределение 137Cs в почвенном профиле участков поймы (1 – береговой урез воды,

2 – подошва 1-ой надпойменной террасы) в районе расположения АО «ГНЦ НИИАР»: А – т. № 2, Б – т. № 4, В – т. № 5, Г – т. №7.

В водных экосистемах ихтиофауна является значимым звеном пищевой цепи, а также продуктом питания человека, вносящим определённый вклад в формирование его дозы внутреннего облучения [9, 21]. Для критической группы населения («рыбаки») этот вклад в дозоформирование может быть существенным. 15-летний период наблюдений (2006-2020 гг.) показал, что средняя удельная активность 137Cs в рыбе (на сырой вес) из водоёмов зоны влияния АО «ГНЦ НИИАР» составила 0,53±0,35 Бк/кг при вариации 0,17-1,38 Бк/кг, что в 245 раз ниже радиологического норматива, установленного в СанПиН (130 Бк/кг). Среднее содержание 90Sr в ихтиофауне (на сырой вес) за тот же срок находилось на уровне 0,69±0,47 Бк/кг (вариабельность 0,1-1,7 Бк/кг), что в 145 раз меньше действующего лимита по данному радионуклиду (100 Бк/кг) [7]. Схожие результаты по содержанию радионуклидов в рыбе (137Cs – 0,7-3,5 Бк/кг, 90Sr – 1,5-4,0 Бк/кг) получены для водохранилища Белоярской АЭС [21]. Представленные данные показывают низкую удельную активность радионуклидов в рыбе водоёмов района размещения АО «ГНЦ НИИАР» в течение длительного периода наблюдений. Поэтому её потребление не оказывает значимого влияния на дополнительное облучение населения, проживающего в регионе размещения радиационно-опасного объекта.

Заключение

Результаты радиационного обследования и мониторинга водных экосистем в 30-км зоне влияния АО «ГНЦ НИИАР» позволяют сформулировать ряд выводов.

-

1. В первые годы эксплуатации исследовательских реакторов АО «ГНЦ НИИАР», вследствие сброса повышенных активностей техногенных радионуклидов через ПЛК-1, сформировалось локальное радиоактивное загрязнение в санитарно-защитной зоне предприятия. Радионуклиды (преимущественно 137Cs) из него до настоящего времени дренируются в Черемшанский залив Куйбышевского водохранилища.

-

2. За последние 15 лет наблюдается стабильное улучшение радиационной обстановки в водных экосистемах зоны влияния АО «ГНЦ НИИАР». Так, в Черемшанском заливе удельная активность 137Cs в воде снизилась за этот период до 5, 90Sr до 3-х раз. На снижение содержания радионуклидов в поверхностных водах повлияло как уменьшение их активности в сбросах предприятия, так и комплекс природных факторов: миграция радиоизотопов с водотоком, механизмы перераспределения радионуклидов из воды в другие компоненты водной экосистемы, прежде всего, в донные отложения, частично – в пойменные почвы и гидробионты, а также радиоактивный распад.

-

3. В настоящее время при эксплуатации реакторов АО «ГНЦ НИИАР» содержание техногенных радионуклидов в основных компонентах водных экосистем зоны влияния института, за исключением стоков ПЛК-1, находится на уровне регионального фона. Однако даже сточные воды промышленно-ливневой канализации соответствуют критериям радиационной безопасности, которые предъявляются к воде питьевого назначения.

-

4. Необходимо продолжение радиоэкологического мониторинга и картирования водных экосистем после ввода в эксплуатацию ИЯУ МБИР с целью оценки воздействия нового реактора на человека и окружающую среду. Представленные результаты могут являться методической основой для такого анализа.

Список литературы Оценка радиационной обстановки в районе расположения АО "ГНЦ НИИАР" до начала эксплуатации ИЯУ МБИР. Часть 2. Водные экосистемы

- Eisenbud M., Gesell T. Environmental radioactivity from natural, industrial and military sources. 4th ed. San Diego, London, Boston, New York, Sydney, Tokyo, Toronto: Academic Press, 1997. 688 p.

- Hu Q.H., Weng J.Q., Wang J.S. Sources of anthropogenic radionuclides in the environment: a review //J. Environ. Radioact. 2010. V. 101, N 6. P. 426-437. DOI: 10.1016/j.jenvrad.2008.08.004.

- Первая в мире атомная электростанция. К 65-летию со дня пуска. Документы, статьи воспоминания, фотографии. Изд. 3-е, перераб. и дополн. Обнинск: АО «ГНЦ-ФЭИ», 2019. 312 с.

- Колтик И.И. Атомные электростанции и радиационная безопасность. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001. 368 с.

- Mikailova R.A., Kurbakov D.N., Sidorova E.V., Geshel I.V., Andreeva N.V., Sorokin Yu.V., Panov A.V.

- Comprehensive radioecological monitoring of freshwater ecosystems in the vicinity of Rooppur NPP (People's Republic of Bangladesh) //Mar. Biol. J. 2020. V. 5, N 3. P. 30-54. DOI: 10.21072/mbj.2020.05.3.04.

- Kryshev I.I., Sazykina T.G., Pavlova N.N., Kosykh I.V., Buryakova A.A., Kryshev A.I. Assessment of radiation state of marine environment in the Leningrad NPP area according to long-term monitoring data (1973-2019) //Mar. Biol. J. 2021. V. 6, N 1. P. 41-57. DOI: 10.21072/mbj.2021.06.1.04.

- Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств в 2002-2020 годах. Ежегодники, 2004-2021. Обнинск: Росгидромет, ФГБУ «НПО Тайфун», 2004-2021.

- Kryshev I.I. Radioactive contamination of aquatic ecosystems in the areas of nuclear power plants and other nuclear facilities in Russia //Radiochim. Acta. 1996. V. 74, N S1. P. 199-202. DOI: 10.1524/ract.1996.74.spe-cial-issue.199.

- Трапезников А.В., Трапезникова В.Н. Пресноводная радиоэкология /под ред. И.М. Донник. Екатеринбург: АкадемНаука, 2012. 544 с.

- Panov A., Trapeznikov A., Trapeznikova V., Korzhavin A. Influence of operation of thermal and fast reactors of the Beloyarsk NPP on the radioecological situation in the cooling pond. Part 1: surface water and bottom sediments //Nucl. Eng. Technol. 2022. V. 54, N 8. P. 3034-3042. DOI: 10.1016/j.net.2022.03.004.

- Куйбышевское водохранилище (научно-информационный справочник) /отв. ред. Г.С. Розенберг, Л.А. Выхристюк. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2008. 123 с.

- Объектный мониторинг состояния недр на предприятиях атомной отрасли /под ред. В.А. Ветрова. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2015. 264 с.

- Отчёты по экологической безопасности за 2008-2020 годы. Димитровград: АО «ГНЦ НИИАР», 2008-2020.

- Панов А.В., Исамов Н.Н., Кузнецов В.К., Цыгвинцев П.Н., Гешель И.В. Оценка радиационной обстановки в районе расположения АО «ГНЦ НИИАР» до начала эксплуатации ИЯУ МБИР. Часть 1. Наземные экосистемы //Радиация и риск. 2022. Т. 31, № 2. C. 36-47. DOI: 10.21870/0131-3878-2022-31-2-36-47.

- Максина А.Б., Соболев А.М. Система объектного мониторинга состояния недр ОАО «ГНЦ НИИАР» (мониторинг подземных и поверхностных вод) //Стратегия устойчивого развития регионов России. 2011. № 7. С. 136-139.

- Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды /под общ. ред. А.Н. Марея, А.С. Зыковой. М.: МЗ СССР, 1980. 337 с.

- Методические рекомендации по определению радиоактивного загрязнения водных объектов /под ред. С.М. Вакуловского. М.: Гидрометеоиздат, 1986. 78 с.

- Руководство по организации контроля состояния природной среды в районе расположения АЭС /под ред. К.П. Махонько. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 263 с.

- Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 12. Наблюдения за радиоактивным загрязнением компонентов природной среды: руководящий документ РД 52.18.826-2015. Обнинск: ФГБУ «НПО «Тайфун», 2015. 96 с.

- Sources and effects of ionizing radiation (Report to the General Assembly with scientific annexes). Vol. 1. Sources. Annex B, Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). New York: United Nations, 2000. P. 84-156.

- Панов А.В., Трапезников А.В., Исамов Н.Н., Коржавин А.В., Кузнецов В.К., Гешель И.В. Оценка влияния эксплуатации реактора БН-800 на содержание радионуклидов в местных продуктах питания района Белоярской АЭС //Радиационная гигиена. 2020. Т. 13, № 3. С. 38-50. DOI: 10.21514/1998-426X-2020-13-3-38-50.