Оценка радиоэкологической обстановки на территориях аварийного чернобыльского следа в России (1986-2020)

Автор: Крышев И.И., Бурякова А.А., Сазыкина Т.Г.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 т.30, 2021 года.

Бесплатный доступ

Проанализирована радиоэкологическая обстановка на территориях аварийного чернобыльского следа в России с разными уровнями загрязнения: от максимального в зонах отчуждения до практически фонового - в малозагрязнённых районах. В качестве исходных использовались данные мониторинга и расчётные оценки плотности загрязнения почвы чернобыльскими радионуклидами в окрестностях населённых пунктов Брянской, Калужской, Тульской, Орловской и Новгородской областей. На базе этих данных выполнены оценки мощности дозы облучения и экологические риски для референтных организмов природной биоты: лось ( Alces alces ), рыжая полёвка ( Myodes glareolus ), сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ), дождевой червь обыкновенный ( Lumbricus terrestris ), щука ( Esox lucius ), телорез ( Stratiotes aloides ). В качестве показателя радиоэкологической безопасности территории использовался индекс суммарного загрязнения (ИСЗ), представляющий собой сумму отношений наблюдаемых значений плотности загрязнения радионуклидами к соответствующим контрольным уровням, порядок расчёта которых по природоохранному критерию определён в Рекомендациях Р 52.18.853-2016 Росгидромета Минприроды России. Максимальные дозовые нагрузки на природную биоту и экологические риски наблюдались в 1986 г. В наиболее загрязнённых районах Брянской области мощности дозы облучения позвоночных животных в мае 1986 г. могли достигать значений, превышающих экологически безопасный уровень облучения (БУОБ), - 1 мГр/сут. За пределами зон отчуждения по усреднённым данным в мае-декабре 1986 г. дозовые нагрузки на референтные организмы были ниже БУОБ. После распада 131I и других короткоживущих нуклидов дозовые нагрузки на биоту определялись в основном радиоизотопами цезия. В течение 1986-2020 гг. происходило постепенное снижение мощности дозы облучения наземных организмов и ИСЗ вследствие процессов физического распада радионуклидов. Современные дозовые нагрузки на наземную биоту, обитающую в наиболее загрязнённых районах, в среднем на порядок ниже БУОБ для позвоночных животных, на два порядка - для сосны, и на три порядка - для беспозвоночных почвы. Для озера Кожановское, одного из наиболее загрязнённых на территории аварийного следа, современные мощности дозы облучения озерной рыбы ниже БУОБ на два порядка, водных растений - на три порядка, однако всё ещё остаются выше фоновых значений. Наблюдается существенная неоднородность в распределении ИСЗ по территории аварийного следа. Современные значения ИСЗ в большинстве загрязнённых районов в десятки раз, а в малозагрязнённых районах в сотни раз ниже экологически безопасного уровня. Наиболее высокие значения ИСЗ отмечаются на территории ряда районов Брянской области. В целом и здесь они ниже безопасного уровня, однако, в зонах отчуждения всё ещё существуют отдельные участки, на которых отмечаются значения ИСЗ, превышающие контрольный уровень по экологическому критерию. Рекомендуется продолжение долгосрочных радиоэкологических исследований и мониторинга в районах, подвергшихся наибольшему аварийному загрязнению, являющихся уникальными природными полигонами для развития системы радиационной защиты окружающей среды.

Чернобыльская авария, мониторинг, зона отчуждения, биота, референтные организмы, экологический риск, контрольный уровень, экологический критерий, многолетняя динамика, индекс суммарного загрязнения

Короткий адрес: https://sciup.org/170179214

IDR: 170179214 | УДК: 504.055 | DOI: 10.21870/0131-3878-2021-30-2-25-37

Текст научной статьи Оценка радиоэкологической обстановки на территориях аварийного чернобыльского следа в России (1986-2020)

Воздействие чернобыльской аварии на радиоактивность окружающей среды было обнаружено утром 26 апреля 1986 г. радиометрической службой Госкомгидромета при проведении штатных наблюдений за МЭД на площадке метеостанции в г. Чернобыль. В планшетных пробах, снятых в 8 ч утра, на большой территории был зарегистрирован 131I, являющийся надёжным

Крышев И.И. – гл. науч. сотр., д.ф.-м.н., проф.; Бурякова А.А.* – мл. науч. сотр.; Сазыкина Т.Г. – гл. науч. сотр., д.ф.-м.н. ФГБУ «НПО «Тайфун».

индикатором распространения аварийного выброса [1]. Продолжение выброса в течение 10 дней, изменяющиеся метеорологические условия атмосферного переноса и выпадений привели к сложной картине радиоактивного загрязнения местности, в том числе и на значительном удалении от места аварии [1-3]. Кратковременное увеличение суммарной активности бета-излучающих радионуклидов в атмосферных выпадениях было зарегистрировано службой Госкомгидромета на значительной части территории России (Брянская, Калужская, Тульская и другие области, на Кольском полуострове, в Свердловске, Хабаровске и Владивостоке). На отдельных территориях максимальные величины активности выпадений в 10 тысяч раз и более превышали фоновые уровни, наблюдавшиеся до аварии [1]. Максимум содержания радиоактивных изотопов йода в почве наблюдался в конце апреля – первой декаде мая в зависимости от траекторий переноса аварийного выброса и местных метеоусловий. После распада 131I и других короткоживущих радионуклидов, с середины 1986 г. на большей части аварийного чернобыльского следа, определяющими в радиоактивном загрязнении местности стали 137Cs и 134Cs, а также в некоторых районах 90Sr. На отдельных участках территории Брянской области уровни загрязнения почвы 137Cs превышали критерий зоны отчуждения – 1480 кБк/м2. За пределами наиболее загрязнённых участков территории находится довольно много районов с относительно небольшими уровнями загрязнения 137Cs – 37-185 кБк/м2 [3-5].

Отличительной чертой формирования радиоэкологической обстановки на территории аварийного следа является относительно медленное снижение концентрации радиоцезия в ряде компонент природной среды (почва, лесные и озёрные экосистемы). Для характеристики процессов замедления снижения загрязнения долгоживущими радионуклидами природных экосистем предложена концепция «радионуклидного экологического кольца» [6-8]. Это понятие не следует отождествлять с геометрическим кольцом, поскольку фактическое распределение радионуклидов на загрязнённой территории, как правило, является неоднородным и его границы могут меняться во времени вследствие процессов горизонтальной и вертикальной миграции. Характеристика пространственного распределения кольца зависит от параметров источника загрязнения, метеоусловий, природных особенностей территории. Согласно данным мониторинга по прошествии более 30 лет после чернобыльской аварии большая часть 137Cs находится в верхнем слое почвы толщиной 5-10 см, в результате по-прежнему происходит поступление этого радионуклида в объекты биоты. По-прежнему остаются загрязнёнными выше фоновых уровней дикие животные, лесные растения, озёрная рыба для ряда территорий аварийного следа. Предметом настоящей статьи является оценка радиоэкологической обстановки на территориях аварийного чернобыльского следа в России на основе методологии экологического риска, с акцентом на современные уровни риска на наиболее загрязнённых участках.

Материалы и методы

В результате чернобыльской аварии загрязнению 137Cs выше 37 кБк/м2 подверглись территории 19 субъектов Российской Федерации [4, 5]. В качестве исходных данных для оценки экологического риска в 1986-2020 гг. использовались данные обследования за плотностью загрязнения почвы 137Cs и 90Sr для территорий Брянской, Калужской, Тульской, Орловской и Новгородской областей, подвергшихся воздействию чернобыльской аварии (табл. 1).

Таблица 1

Плотность загрязнения почвы 137Cs и 90Sr в окрестностях населённых пунктов России на территории аварийного чернобыльского следа на 01.01.2020 г., кБк/м2 [4, 5]

|

Область/район |

137Cs |

90Sr |

||

|

средняя |

максимальная |

средняя |

максимальная |

|

|

Брянская |

||||

|

Гордеевский |

245±36 |

610±160 (3800) |

4,0±0,6 |

8,3±1,4 (15) |

|

Злынковский |

311±53 |

840±180 (2500) |

13±2 |

22±4 (42) |

|

Клинцовский |

145±19 |

410±60 (1700) |

4,0±1,0 |

9±2 (16) |

|

Красногорский |

230±87 |

490±210 (5700) |

7,0±2,0 |

21±8 (57) |

|

Новозыбковский |

349±34 |

860±190 (3900) |

7,0±2,0 |

15±4 (81) |

|

Дубровский |

5,0±1,0 |

9,0±1,0 |

0,20±0,05 |

0,4±0,1 |

|

Калужская |

||||

|

Жиздринский |

51±8 |

112±17 (370) |

3,6±1,5 |

6,8±3,0 (15) |

|

Ульяновский |

89±9 |

161±19 (540) |

3,3±0,4 |

4,4±0,3 (5,2) |

|

Хвастовичский |

43±10 |

131±30 (390) |

2,3±0,6 |

4,9±1,2 (7,8) |

|

Боровский |

2,2±0,8 |

3,7±1,1 |

0,2±0,1 |

0,4±0,1 |

|

Тульская |

||||

|

Арсеньевский |

88±5 |

158±8 (490) |

3,3±0,5 |

4,9±0,5 (5,6) |

|

Белевский |

40±5 |

87±12 (680) |

3,4±1,5 |

5,9±2,0 (8,5) |

|

Плавский |

96±13 |

189±67 (1030) |

4,8±0,8 |

9,7±2,5 (13) |

|

Заокский |

3,7±0,5 |

9,9±3,5 (15) |

<0,4 |

<0,4 |

|

Орловская |

||||

|

Болховский |

52±4 |

80±7 (290) |

6,0±0,8 |

9,9±1,5 (13) |

|

Урицкий |

28±3 |

49±8 (180) |

0,7±0,3 |

1,1±0,3 |

|

Новгородская |

8,0±1,0 |

14±2 (26) |

0,2±0,1 |

0,4±0,1 |

|

КУ, экологический* |

2000 |

800 |

||

|

Критерий отчуждения |

1480 |

111 |

||

|

территории [9] |

||||

Примечание: * – экологический критерий в соответствии с Р 52.18.853-2016, пересчитанный на кБк/м2.

В скобках – наиболее высокие плотности загрязнения почвы, наблюдаемые на отдельных участках.

Значения плотности загрязнения почвы для 137Cs и 90Sr реконструировались в 1986 г. по данным наблюдений [4, 5], для остальных радионуклидов с использованием расчётных изотопных отношений [10].

В качестве показателя радиоэкологической безопасности территории использовалась оценка экологического риска, расчёт которого производился по формуле [8, 11-13]:

Rj= — , (1)

1 RD, ' '

где D j – мощность дозы облучения j -го референтного объекта биоты, Гр/сут; RD – контрольный уровень экологически безопасного облучения организмов биоты (БУОБ), равный 0,001 Гр/сут для млекопитающих, позвоночных животных и сосны, и 0,01 Гр/сут для организмов растительного мира (кроме сосны) и беспозвоночных животных [14, 15].

Суммарная мощность дозы облучения j -го референтного объекта биоты D j определялась по методам, изложенным в [14, 15], путём суммирования мощностей дозы облучения этого объекта от всех рассматриваемых радионуклидов i .

В качестве референтных организмов наземной биоты для загрязнённых радионуклидами территорий были выбраны следующие виды.

Млекопитающие: лось ( Alces alces ), рыжая полёвка ( Myodes glareolus ).

Высшие растения: сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ).

Почвенные беспозвоночные: дождевой червь обыкновенный ( Lumbricus terrestris ).

Для водной биоты:

Рыба – щука ( Esox lucius ).

Водные растения – телорез ( Stratiotes aloides ).

В качестве критерия радиоэкологической безопасности также использовались контрольные уровни содержания радионуклидов в почве и поверхностных пресных водах (табл. 2). Порядок расчёта этих контрольных уровней на основе природоохранных ограничений не превышения БУОБ для референтных организмов биоты определён в Рекомендациях Росгидромета Минприроды России Р 52.18.853-2016 [16].

Таблица 2

Контрольные уровни содержания техногенных радионуклидов в почве, пресных поверхностных водах и донных отложениях по экологическому критерию [16]

|

Радионуклид |

Почва, Бк/кг сырого веса |

Пресные воды, Бк/л |

|

137Cs |

13,3 |

15,6 |

|

134Cs |

17,2 |

6,43 |

|

90Sr |

5,34 |

320 |

|

131I |

201 |

415 |

|

95Zr |

104 |

7,49 |

|

103Ru |

166 |

18,1 |

|

106Ru |

326 |

27,6 |

|

141Ce |

1540 |

112 |

|

144Ce |

935 |

66,3 |

При наличии в почве смеси радионуклидов для обеспечения радиационной безопасности наземной биоты должно выполняться условие не превышения экологически безопасного уровня для индекса суммарного загрязнения (ИСЗ):

ИСЗ = Е,-^-<1, (2) АКД,ЭК где Ai - удельная активность i-го радионуклида в верхнем 10-сантиметровом слое почвы для объектов биоты, обитающих на поверхности, либо внутри почвы, Бк/кг сырого веса; Aк,i,эк - контрольный уровень удельной активности i-го радионуклида в почве, Бк/кг сырого веса.

Подобным образом определяется также индекс суммарного загрязнения для поверхностных пресных вод, используемый для оценки радиационной безопасности водных экосистем.

Контрольные уровни могут быть непосредственно сопоставлены с данными прямых измерений, что даёт возможность их применения в практике радиоэкологического мониторинга для оценки качества окружающей среды по уровню активности радионуклидов.

Результаты и обсуждение

Оценка радиоэкологической обстановки на территории аварийного чернобыльского следа производилась по данным наблюдений на участках с максимальными и минимальными уровнями загрязнения. Это позволяет оценить качество окружающей среды по уровню активности радионуклидов в широком диапазоне ситуаций: от наиболее загрязнённых районов Брянской области до районов с практически фоновой плотностью содержания техногенных радионуклидов в почве (табл. 1).

Максимальные значения мощности дозы облучения организмов наземной биоты и экологических рисков согласно расчётным оценкам имели место в мае 1986 г. (табл. 3).

Таблица 3

Оценка мощности дозы и экологического риска для наземной биоты, обитающей на загрязнённых участках территории в окрестностях населённых пунктов Гордеевского района Брянской области, в мае 1986 г.

|

Нуклид |

Рыжая полёвка^ |

Лось 1 |

Сосна 1 |

Дождевой червь |

|

Мощность дозы, 10-6 Гр/сут |

||||

|

137Cs |

208±64 |

360±110 |

60±18 |

108±33 |

|

134Cs |

139±43 |

343±106 |

69±21 |

145±46 |

|

90Sr |

14±5 |

15±6 |

4,4±1,6 |

0,06±0,02 |

|

131I |

146±51 |

158±55 |

110±38 |

239±83 |

|

95Zr |

6,7±2,0 |

3,3±1,0 |

5,4±1,6 |

18±5 |

|

103Ru |

47±16 |

33±11 |

34±11 |

112±37 |

|

106Ru |

59±20 |

57±19 |

17±6 |

51±17 |

|

140Ba |

118±44 |

65±24 |

141±53 |

330±124 |

|

141Ce |

3,1±1,4 |

1,4±0,6 |

4,2±1,9 |

6,9±3,1 |

|

144Ce |

0,8±0,3 |

0,4±0,1 |

3,7±1,2 |

1,9±0,6 |

|

Сумма (округлённо) |

740±250 |

1040±330 |

450±150 |

1010±350 |

|

Внутр. |

51% |

82% |

34% |

3% |

|

Внеш. |

49% |

18% |

66% |

97% |

|

БУОБ |

1000 |

1000 |

1000 |

10000 |

|

Экологический риск (отношение суммарной мощности дозы к величине БУОБ) |

||||

|

Сумма 1 |

0,74 1 |

1,04 1 |

0,45 1 |

0,10 |

Мощности дозы облучения референтных организмов наземной биоты, обитающей в окрестностях населённых пунктов Гордеевского района Брянской области, в этот период составляли 0,45-1,04 мГр/сут, некоторые значения находились на границе БУОБ (лось). Для референтных позвоночных животных и сосны в этом районе в мае 1986 г. в 5-10 раз превышался уровень мощности дозы (0,1 мГр/сут), при достижении которого рекомендуется проведение дополнительных исследований по снижению неопределённости в оценках мощности дозы облучения объектов биоты [15, п. 4.2.6]. Для растений и беспозвоночных почвы в суммарной дозе преобладало внешнее облучение, для позвоночных животных наряду с внешним важное значение имело внутреннее облучение от инкорпорированных радионуклидов. Основной вклад в формирование дозовых нагрузок на наземную биоту в мае 1986 г. вносили 137Cs, 134Cs, 131I, 140Ba, 103Ru и 106Ru. Максимальные уровни экологического риска характерны для позвоночных животных, минимальные – для беспозвоночных почвы. По усреднённым данным за май-декабрь 1986 г. дозовые нагрузки на наземную биоту в окрестностях населённых пунктов Гордеевского района были ниже БУОБ.

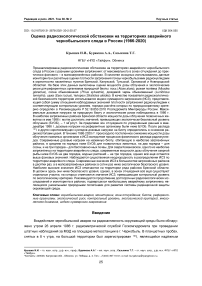

После распада 131I и других короткоживущих нуклидов дозовые нагрузки на наземную биоту определялись в основном радиоизотопами цезия. Многолетняя динамика мощности дозы облучения организмов наземной биоты характеризуется постепенным снижением (рис. 1), обусловленным процессами физического распада радионуклидов. В настоящее время дозовые нагрузки на наземную биоту на загрязнённых чернобыльскими радионуклидами участках в окрестностях населённых пунктов Гордеевского района в среднем более чем на порядок ниже БУОБ для позвоночных животных, на два порядка – для сосны, и на три порядка – для беспозвоночных почвы. Похожая ситуация с динамикой дозовых нагрузок на наземную биоту наблюдается в окрестностях населённых пунктов и других наиболее загрязнённых районов Брянской области.

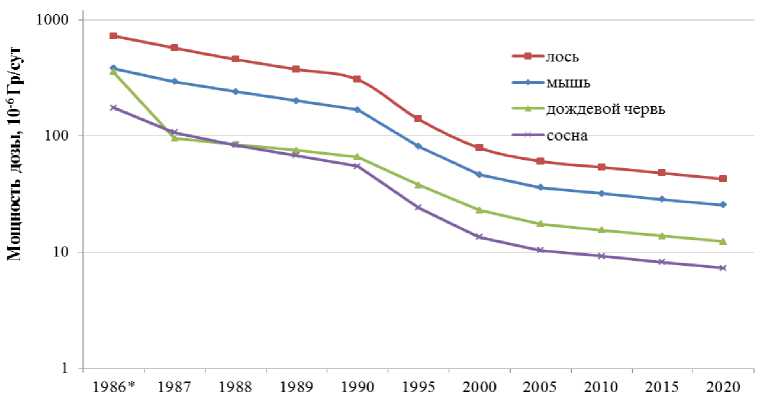

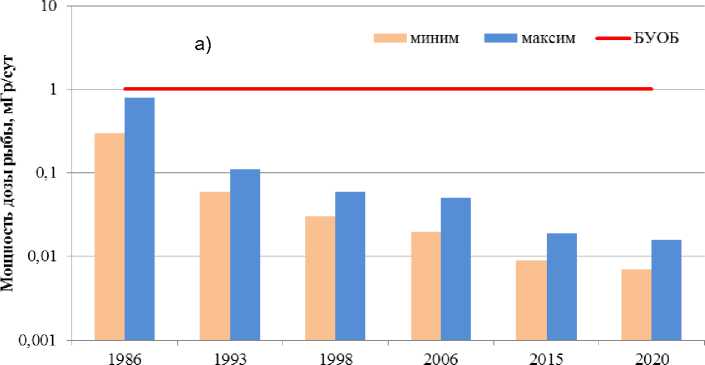

Чернобыльская авария привела к долгосрочному загрязнению озёр и замкнутых водоёмов, в том числе расположенных на значительном удалении от ЧАЭС [3, 7]. Одним из наиболее заг- рязнённых в Брянской области стало озеро Кожановское [17-19]. Это озеро площадью 6 км2 расположено в Гордеевском районе рядом с границей Красногорского района. Средняя глубина озера – около 2 м. Дно покрыто иловыми отложениями. По данным обследования плотность 137Cs в донных отложениях в 2006 г. составляла в среднем 190 кБк/м2, изменяясь в пределах от 90 до 450 кБк/м2 [17]. Максимальная объёмная активность 137Cs в озёрной воде в начале мая 1986 г. оценивается в 800 Бк/л, что в 50 раз выше контрольного уровня по экологическому критерию (табл. 2). В 1993 г. объёмная активность в озёрной воде 137Cs составляла по усреднённым данным около 9 Бк/л, а в 2005-2007 гг. уменьшилась до 2,5 Бк/л, что в 6 раз ниже экологического контрольного уровня [17, 18]. Объёмная активность в воде 90Sr составляла в 1993 г. 1,6 Бк/л, что в 200 раз ниже экологического контрольного уровня. Содержание 137Cs в телорезе – водном растении, распространённом в озере Кожановское, составляло в 1993 г. около 1,1 кБк/кг, 90Sr – 0,16 кБк/кг сырого веса. Особый интерес представляет обнаруженное высокое содержание 137Cs в мышцах озёрной рыбы, особенно в хищных видах рыб [18, 19], достигающее у щуки 70 кБк/кг сырого веса, что в 540 раз выше санитарно-гигиенического норматива. На основе данных наблюдений за содержанием радионуклидов в компонентах озёрной экосистемы [17-19] были выполнены оценки мощности дозы облучения референтных организмов биоты (рис. 2).

Рис. 1. Многолетняя динамика мощности дозы облучения референтных организмов наземной биоты, обитающей на загрязнённых участках в окрестностях населённых пунктов Гордеевского района Брянской области (1986*-2020). 1986* - по данным за май-декабрь 1986 г.

Согласно расчётным оценкам дозовые нагрузки на рыбу озера Кожановское снизились к 2020 г. в среднем в 50 раз по сравнению с максимальными значениями в мае-декабре 1986 г., а для водных растений – в 90 раз. В настоящее время мощности дозы облучения озёрной рыбы на два порядка ниже БУОБ, водных растений – на три порядка ниже БУОБ, однако всё ещё остаются выше фоновых значений.

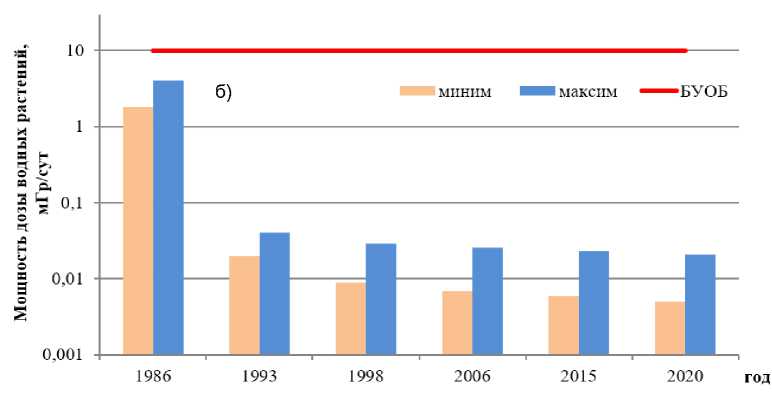

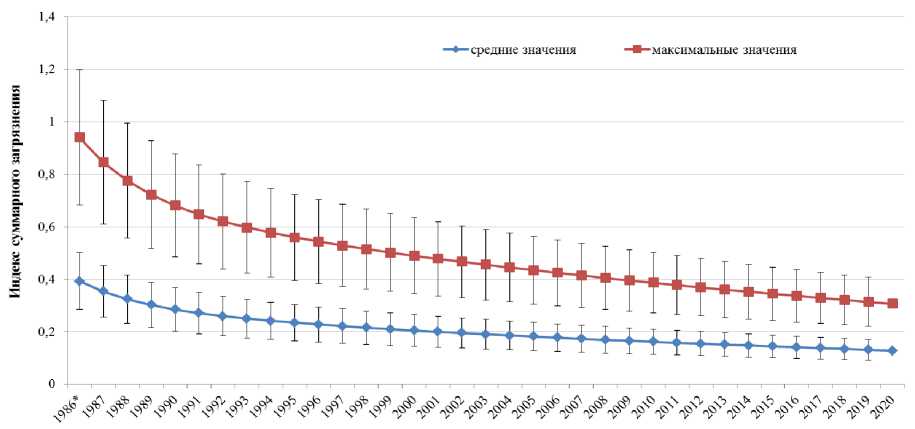

В целях оценки качества окружающей среды по уровню активности радионуклидов на территории аварийного чернобыльского следа были рассчитаны средние и максимальные значения ИСЗ по данным обследования [4, 5] (рис. 3, табл. 4). Согласно расчётным оценкам многолетняя динамика изменений ИСЗ характеризуется постепенным снижением, в основном обусловленным процессами радиоактивного распада чернобыльских радионуклидов. Максимальные уровни ИСЗ имели место в мае-декабре 1986 г. Наблюдается существенная неоднородность в распределении ИСЗ по территории аварийного следа для различных областей, а также в пределах одной области. Наиболее высокие значения ИСЗ отмечаются на территории Гордеевского, Злынковс-кого, Клинцовского, Красногорского и Новозыбковского районов Брянской области. Значения ИСЗ в этих районах в среднем в 30-70 раз выше, чем в малозагрязнённом Дубровском районе этой же области. В настоящее время значения ИСЗ на территории этих пяти районов в 2-12 раз ниже экологически безопасного уровня, а на территории Дубровского района – в 200-370 раз. Вместе с тем, в зонах отчуждения Брянской области всё ещё существуют отдельные участки, на которых отмечаются значения ИСЗ, достигающие значений 1,3-2,9, превышающие контрольный уровень. Основной вклад в ИСЗ аварийного следа в Брянской области вносит 137Cs – 91-96%.

Рис. 2. Оценка мощности дозы для организмов озера Кожановское (Гордеевский район Брянской области): а) для рыбы, б) для водных растений.

Рис. 3. Средние и максимальные значения ИСЗ для загрязнённых участков в окрестностях населённых пунктов Гордеевского района Брянской области в динамике (1986*-2020 гг.). 1986* - по данным за май-декабрь 1986 г.

Таблица 4

Оценка индекса суммарного загрязнения на территории аварийного чернобыльского следа в России (по данным на 2020 г.)

|

Район |

ИСЗ (средний) |

ИСЗ (максимальный) |

Вклад в ИСЗ 137Cs |

|

Брянская |

|||

|

Гордеевский |

0,13±0,02 |

0,32±0,04 (1,9) |

96% |

|

Злынковский |

0,17±0,03 |

0,45±0,09 (1,3) |

92% |

|

Клинцовский |

0,08±0,02 |

0,22±0,04 (0,87) |

95% |

|

Красногорский |

0,12±0,04 |

0,27±0,05 (2,9) |

92% |

|

Новозыбковский |

0,18±0,02 |

0,45±0,10 (2,1) |

96% |

|

Дубровский |

0,0027±0,0006 |

0,005±0,001 |

91% |

|

Калужская |

|||

|

Жиздринский |

0,031±0,006 |

0,065±0,012 (0,20) |

86% |

|

Ульяновский |

0,049±0,005 |

0,086±0,009 (0,28) |

93% |

|

Хвастовичский |

0,024±0,006 |

0,072±0,017 (0,21) |

89% |

|

Боровский |

0,0014±0,0005 |

0,0023±0,0007 |

80% |

|

Тульская |

|||

|

Арсеньевский |

0,048±0,003 |

0,085±0,005 (0,25) |

92% |

|

Белевский |

0,024±0,005 |

0,051±0,009 (0,35) |

84% |

|

Плавский |

0,054±0,009 |

0,11±0,04 (0,53) |

89% |

|

Заокский |

0,0021±0,0004 |

0,0054±0,0019 |

90% |

|

Орловская |

|||

|

Болховский |

0,034±0,003 |

0,052±0,005 (0,16) |

77% |

|

Урицкий |

0,015±0,002 |

0,026±0,004 (0,09) |

95% |

|

Новгородская |

|||

|

0,0042±0,0006 |

0,0075±0,0015 |

94% |

|

Примечание: в скобках максимальные значения ИСЗ на локальных наиболее загрязнённых участках.

В отличие от Брянской для других областей на территории аварийного чернобыльского следа не наблюдается превышение экологически безопасного уровня даже на максимально загрязнённых участках. В Калужской и Тульской областях значения ИСЗ в наиболее загрязнённых районах в 10-40 раз ниже безопасного уровня, а в малозагрязнённых районах – в 200-700 раз.

Вклад 137Cs в ИСЗ – 80-93%. В Орловской области значения ИСЗ в загрязнённых районах в 20-70 раз ниже безопасного уровня, вклад 137Cs в ИСЗ – 77-95%. В малозагрязнённой Новгородской области ИСЗ в 100-200 раз ниже безопасного для биоты уровня.

Заключение

Анализ радиоэкологической обстановки на территории аварийного чернобыльского следа России позволяет заключить следующее.

Максимальные дозовые нагрузки на природную биоту и экологические риски наблюдались в 1986 г. В загрязнённых районах Брянской области мощности дозы облучения позвоночных животных в мае 1986 г. могли достигать значений БУОБ (1 мГр/сут). Основной вклад в формирование дозовых нагрузок на биоту в ранний поставарийный период вносили 137Cs, 134Cs, 131I, 140Ba, 103Ru и 106Ru. За пределами зон отчуждения по усреднённым данным в мае-декабре 1986 г. дозовые нагрузки на референтные организмы были ниже БУОБ.

После распада 131I и других короткоживущих нуклидов дозовые нагрузки на биоту определялись в основном радиоизотопами цезия. В течение 1986-2020 гг. происходило постепенное снижение мощности дозы облучения наземных организмов вследствие процессов физического распада радионуклидов. Современные дозовые нагрузки на наземную биоту в наиболее загрязнённых районах в среднем на порядок ниже БУОБ для позвоночных животных, на два порядка – для сосны, и на три порядка – для беспозвоночных почвы. Согласно расчётным оценкам для озера Кожановское, одного из наиболее загрязнённых на территории аварийного следа, современные мощности дозы облучения озёрной рыбы ниже БУОБ на два порядка, водных растений – на три порядка, однако всё ещё остаются выше фоновых значений.

Наряду с оценками дозовых нагрузок на биоту в качестве критериев радиоэкологической безопасности могут быть использованы контрольные уровни содержания радионуклидов в почве и поверхностных пресных водах, порядок расчёта которых на основе природоохранных ограничений определён в Рекомендациях Росгидромета Минприроды России Р 52.18.853-2016. На основе данных наблюдений [4, 5] были рассчитаны средние и максимальные значения ИСЗ в различных районах на территории аварийного следа, определяемых как сумма отношений плотности загрязнения почвы радионуклидом к соответствующему значению контрольного уровня по экологическому критерию. Многолетняя динамика изменений ИСЗ (1986-2020 гг.) характеризуется постепенным снижением, в основном обусловленным процессами радиоактивного распада чернобыльских радионуклидов. Наблюдается существенная неоднородность в распределении ИСЗ по территории аварийного следа. Современные значения ИСЗ в большинстве загрязнённых районов в десятки раз, а в малозагрязнённых районах в сотни раз ниже экологически безопасного уровня. Наиболее высокие значения ИСЗ отмечаются на территориях ряда районов Брянской области. В целом и в этих районах они ниже безопасного уровня, однако, в зонах отчуждения Брянской области всё ещё существуют отдельные участки, на которых отмечаются значения ИСЗ, превышающие контрольный уровень по экологическому критерию. В этой связи рекомендуется продолжение долгосрочных радиоэкологических исследований и мониторинга в районах, подвергшихся наибольшему аварийному загрязнению, являющихся уникальными природными полигонами для развития системы радиационной защиты окружающей среды.

Список литературы Оценка радиоэкологической обстановки на территориях аварийного чернобыльского следа в России (1986-2020)

- Радиоактивное загрязнение территории СССР в 1986 г. Ежегодник /под ред. К.П. Махонько. Обнинск: НПО «Тайфун», 1987. 134 с.

- Израэль Ю.А., Вакуловский С.М., Ветров В.А., Петров В.Н., Ровинский Ф.Я., Стукин Е.Д. Чернобыль: радиоактивное загрязнение природных сред /под ред. Ю.А. Израэля. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 296 с.

- Атлас современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России и Беларуси /под ред. Ю.А. Израэля и И.М. Богдевича. М.: Фонд «Инфосфера - НИА - Природа»; Минск: Белкартография, 2009. 140 с.

- Шершаков В.М., Булгаков В.Г., Каткова М.Н., Яхрюшин В.Н., Бородин Р.В., Уваров А.Д. Радиоактивное загрязнение населённых пунктов Российской Федерации цезием-137, стронцием-90 и плуто-нием-(239+240) в результате Чернобыльской аварии. М.: ООО «Информполиграф», 2012. 312 с.

- Данные по радиоактивному загрязнению территории населённых пунктов Российской Федерации цезием-137, стронцием-90 и плутонием-(239+240) /под ред. С.М. Вакуловского. Обнинск: ФГБУ «НПО «Тайфун», 2020. 224 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rpatyphoon.ru/upload/mediali-brary/e6a/ezheg_rzrf_2020. pdf (дата обращения 20.10.2020).

- Соколов В.Е., Рябов И.Н., Крышев И.И. Использование понятия «радионуклидное экологическое кольцо» в задачах ликвидации последствий аварии на объектах ядерной энергетики. Биологические и радиоэкологические аспекты последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. М.: АН СССР, 1990. 101 c.

- Крышев И.И., Алексахин Р.М., Рябов И.Н., Махонько К.П., Таскаев А.И. Радиоэкологические последствия Чернобыльской аварии /под ред. И.И. Крышева. М.: Ядерное общество СССР, 1991. 172 с.

- Крышев И.И., Сазыкина Т.Г., Крышев А.И. Экологические риски чернобыльской аварии //Радиоактивность после ядерных взрывов и аварий: последствия и пути преодоления: сб. тр. конференции 19-21 апреля 2016 г. Обнинск: ФГБУ «НПО «Тайфун», 2016. С. 246-266.

- Алексахин Р.М., Булдаков Л.А., Губанов В.А., Дрожко Е.Г., Ильин Л.А., Крышев И.И., Линге И.И., Романов Г.Н., Савкин М.Н., Сауров М.М., Тихомиров Ф.А., Холина Ю.Б. Крупные радиационные аварии: последствия и защитные меры /под общей ред. Л.А. Ильина и В.А. Губанова. М.: ИздАТ, 2001. 752 с.

- Питкевич В.А., Шершаков В.М., Дуба В.В., Чекин С.Ю., Иванов В.К., Вакуловский С.М., Махонько К.П., Волокитин А.А., Цатуров Ю.С., Цыб А.Ф. Реконструкция радионуклидного состава выпадений на территории России вследствие аварии на Чернобыльской АЭС //Радиация и риск. 1993. Вып. 3. С. 62-93.

- Beresford N., Brown J., Copplestone D., Garnier-Laplace J., Howard B., Larsson C.M., Oughhton D., Prohl G., Zinger I. D-ERICA: An Integrated Approach to the assessment and management of environmental risks from ionising radiation: Description of purpose, methodology and application. EC, 2007. 82 p.

- Крышев И.И., Рязанцев Е.П. Экологический риск радиационных аварий на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима» (Япония) //Атомная энергия. 2017. Т. 122, № 1. С. 46-55.

- Бурякова А.А., Крышев И.И., Сазыкина Т.Г., Ведерникова М.В., Панченко С.В. Оценка дозы и экологического риска для объектов биоты в районе расположения Горно-химического комбината //Радиационная биология. Радиоэкология. 2020. Т. 60, № 6. С. 658-667.

- ICRP, 2009. Environmental protection: the concept and use of reference animals and plants. ICRP Publication 108 //Ann. ICRP. 2009. V. 38, N 4-6. P. 1-251.

- Рекомендации Р 52.18.820-2015. Оценка радиационно-экологического воздействия на объекты природной среды по данным мониторинга радиационной обстановки. Утв. Росгидрометом Минприроды России 17.04.2015 г. Обнинск, 2015. 60 с.

- Рекомендации Р 52.18.853-2016. Порядок расчёта контрольных уровней содержания радионуклидов в пресной воде и почве. Утв. Росгидрометом Минприроды России 17.08.2016 г. //Порядок расчёта контрольных уровней содержания радионуклидов в объектах природной среды: сб. рекомендаций. Обнинск, 2016. С. 29-55.

- Вакуловский С.М., Колесникова Л.В., Тертышник Э.Г., Уваров А.Д. Динамика загрязнения 1370б озера Кожановское в постчернобыльский период //Радиационная биология. Радиоэкология. 2009. Т. 49, № 2. С. 204-208.

- Рябов И.Н. Радиоэкология рыб водоёмов в зоне влияния аварии на Чернобыльской АЭС. М.: КМК, 2004. 215 с.

- Полякова Н.И., Пельгунова Л.А. Радиоэкологическое состояние ихтиофауны водоёмов Брянской области //Радиоактивность после ядерных взрывов и аварий: последствия и пути преодоления: сб. тр. конференции 19-21 апреля 2016 г. Обнинск: ФГБУ «НПО «Тайфун», 2016. С. 74-75.