Оценка распространенности генов-кандидатов артериальной гипертензии в популяции пришлых жителей северо-востока России

Автор: Безменова Ирина Николаевна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4, 2022 года.

Бесплатный доступ

Артериальная гипертензия (АГ) является одной из серьезнейших проблем современного здравоохранения, а в северных регионах приобретает катастрофический характер, являясь наиболее распространенной причиной ранней инвалидности и смертности трудоспособного пришлого населения. В условиях высоких широт АГ характеризуется более тяжелым течением, сопровождается ранним поражением органов-мишеней, чаще возникает у лиц молодого возраста. АГ проявляется в результате сочетанного взаимодействия полиморфизмов генов, вовлеченных в регуляцию артериального давления, и провоцирующих развитие заболевания факторов среды. Целью исследования является оценка распространенности полиморфизмов четырех генов-кандидатов развития АГ (AGT (rs4762), AGTR1 (rs5186), ADD1 (rs4961), NOS3 (rs2070744)) в популяции пришлого населения Северо-Востока России. Материалы и методы. В поперечном одномоментном исследовании приняли участие практически здоровые неродственные мужчины, преимущественно европейцы, проживающие или рожденные на территории Магаданской области, в количестве 101 чел. Средний возраст обследуемых составил 46,12±1,5 года (от 20 до 77 лет). Методом ПЦР проведено молекулярно-генетическое тестирование генов, непосредственно участвующих в детерминации работы основных систем регуляции уровня артериального давления: AGT, AGTR1, ADD1, NOS3. Рассчитаны фенотипические, генные частоты, наблюдаемый и ожидаемый уровень гетерозиготности, индекс фиксации Райта (D), генетические расстояния между популяциями (по Nei). Визуализация генетических взаимоотношений различных популяций проведена методами кластерного анализа и многомерного шкалирования. Результаты. В популяции пришлого населения Северо-Востока России распределение генотипов соответствует равновесию Харди - Вайнберга (р>0,05). Уровень аллельного разнообразия по изученным локусам варьирует от Но=0,25 (для локуса AGT) до Но=0,44 (для локуса еNOS). Выводы. В результате исследования были выявлены особенности распределения частот генов-кандидатов АГ в популяции пришлых жителей Северо-Востока России. Установлено, что аллельные варианты, увеличивающие риск развития АГ, являются минорными, их частота варьирует от 13,37 % (аллель AGT*T локуса AGT) до 35,64 % (аллель еNOS*С локуса еNOS).

Генетическая структура, адаптация, популяции человека, север

Короткий адрес: https://sciup.org/14126327

IDR: 14126327 | УДК: 575.17, | DOI: 10.34014/2227-1848-2022-4-109-119

Текст научной статьи Оценка распространенности генов-кандидатов артериальной гипертензии в популяции пришлых жителей северо-востока России

Введение. Проживание человека в экстремальных климатических условиях является сильнейшим стрессовым фактором для организма человека, подрывающим его функциональные резервы. Для высоких широт основными детерминантами системы адаптации человека выступают особенности фотопериодики (продолжительный световой день летом, нормальная фотопериодика весной и осенью, продолжительная полярная ночь зимой); гелиофизические факторы, негативно влияющие на состояние здоровья человека; перепады атмосферного давления; геохимические особенности и наличие биогеохимических провинций; значительные годовые амплитуды колебания температур [1, 2]. Результатом давления естественного отбора на популяции коренных северных этносов в экстремальных климатических условиях становятся уникальные генетически закрепленные механизмы адаптации, оптимально отвечающие требованиям среды [3-10].

В настоящее время основную часть населения Северо-Востока России составляют пришлые жители (адаптанты), приехавшие сюда из более южных регионов [11]. Установлено, что лишь у трети адаптантов имеются наследственно обусловленные механизмы, позволяющие длительно сохранять здоровье в экстремальных климато-геофизических условиях высоких широт. У остальной части пришлых жителей формируется ряд дизадап-тивных и патологических расстройств, ведущих к преждевременному старению и сокращению продолжительности жизни [11–13]. Детальное же изучение генофонда вновь сформировавшейся популяции пришлых жителей-северян до сих пор не проводилось.

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы отражает «цену адаптации» к дискомфортным условиям проживания [14]. В условиях высоких широт наиболее сильное напряжение в своей работе испытывает сердечно-сосудистая система [15]. Это связано с увеличением энергозатрат организма, повышением тонуса периферических сосудов при длительном действии низких температур. Адаптационным физиологическим ответом на воздействие неблагоприятных климатических факторов является поддержание у населения северных регионов более высокого уровня артериального давления по сравнению с жителями комфортных климатических зон [16], что в дальнейшем ведет к увеличению риска развития артериальной гипертензии.

Артериальная гипертензия (АГ) – это одна из серьезнейших проблем современного здравоохранения, которая на Севере приобретает катастрофический характер, являясь наиболее распространенной причиной ранней инвалидности и смертности трудоспособного населения. В условиях высоких широт АГ характеризуется более тяжелым течением, сопровождается ранним поражением органов-мишеней, чаще возникает у лиц молодого возраста [17, 18]. В литературе имеются данные, что в основе развития и прогрессирования АГ у жителей северных регионов лежат нарушения процессов адаптации к факторам внешней среды, прежде всего к климато-метеорологическим и гелиогеофизическим, изменения которых в условиях высоких широт носят экстремальный характер [17–19]. Вместе с тем мероприятия по профилактике и лечению АГ в экстремальных климато-географических условиях Севера, разработанные без учета экологических особенностей развития и тече- ния заболевания, часто оказываются недостаточно эффективными [17, 20].

Установлено, что АГ является результатом сочетанного взаимодействия образа жизни, генетических факторов и факторов окружающей среды [21]. Так, в результате сравнительного анализа распространенности полиморфизмов генов, вовлеченных в регуляцию артериального давления, у различных этнических групп жителей Крайнего Севера, страдающих АГ, были обнаружены статистически значимые различия между представителями коренных малочисленных народов и некоренными этническими группами по полиморфизмам генов ADD (1378 G/T), AGT (521 C/T), AGTR1 (1166 A/C), CYP 1B2-344 T/C, NOS3 (786 T/C, 894 G/T) [22, 23]. Данные различия авторы связывают с этническими особенностями рассматриваемых групп. В серии работ по изучению факторов риска развития АГ у молодого населения Европейского Севера было показано, что некоторые варианты полиморфизмов генов (AGT (521Т/Т), AGT2R1 (1666С/С), NOS3 (-786С/С)) повышают риск развития дисбаланса вазоактивных факторов в сторону вазоконстрикторных и могут рассматриваться в качестве генетических предикторов риска развития АГ у жителей арктических и приарктических территорий [16, 24]. В связи с вышесказанным актуальным является изучение распространенности патологических аллелей генов-кандидатов формирования патологии сердечно-сосудистой системы в популяции жителей Северо-Востока России.

Цель исследования. Оценить распространенность полиморфизмов четырех генов-кандидатов развития артериальной гипертензии (AGT (rs4762), AGTR1 (rs5186), ADD1 (rs4961), NOS3 (rs2070744)) в популяции пришлого населения Северо-Востока России.

Материалы и методы. В поперечном одномоментном исследовании принял участие 101 доброволец. Сбор материала проводился у практически здоровых неродственных мужчин, преимущественно европейцев, проживающих или рожденных на территории Магаданской области. Формирование выборок осуществлялось сплошным методом. Средний возраст обследуемых составил 46,12±1,5 года (от 20 до 77 лет).

Исследование проводилось в соответствии с этическими принципами проведения медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта, закрепленными в Хельсинкской декларации (2013). Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом НИЦ «Арктика» ДВО РАН (заключение от 26.11.2021). До включения в исследование у всех участников получено письменное информированное согласие. В соответствии с законом о персональных данных данные были деперсонизированы.

Молекулярно-генетические исследования функционирования сердечно-сосудистой системы, в частности анализ полиморфизмов в генах, непосредственно участвующих в детерминации работы основных систем регуляции уровня артериального давления: AGT (rs4762), AGTR1 (rs5186), ADD1 (rs4961), NOS3 (rs2070744), – проводились на базе лаборатории молекулярной генетики человека кафедры медико-биологических дисциплин НИУ БелГУ (руководитель – проф., д.м.н. М.И. Чурносов). Выделение ДНК осуществлялось методом фенол-хлороформной экстракции с последующим генотипирова- нием полиморфизмов исследуемых локусов методом полимеразной цепной реакции.

Расчет фенотипических и генных частот, наблюдаемого и ожидаемого уровня гетерозиготности, индекса фиксации Райта (D) проводился стандартными методами [25, 26]. Соответствие частот генотипов равновесию Харди – Вайнберга оценивалось с использованием критерия χ 2 (Пирсона) (при p>0,05 равновесие выполняется). Достоверность различий в частотах аллелей между исследованными выборками определялась по критерию χ 2 с применением поправки Йетса на непрерывность (при р≤0,05 результаты считались статистически значимыми) [27]. Вычисления производились с использованием онлайн-калькулятора, размещенного на сайте medstatistic.ru. Расчет генетических расстояний между популяциями проводился согласно Nei [28] в программе DJgenetic [29]. Обработка полученного материала и визуализация генетических взаимоотношений между популяциями производились методами кластерного анализа и многомерного шкалирования с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Результаты генотипирования мужчин по исследуемым локусам приведены в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Table 1

Распределение генотипов, наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности, индекса фиксации по локусам еNOS (rs2070744), AGT (rs4762), AGTR1 (rs5186),

ADD1 (rs4961) в группе пришлого населения Северо-Востока России

Genotype, observed and expected heterozygosity and fixation index of eNOS (rs2070744), AGT (rs4762), AGTR1 (rs5186), ADD1 (rs4961) genes in the newly arrived population of the North-East Russia

|

Локус Locus |

Показатель Parameter |

Значение показателя Value |

|

|

£ в |

ΣN |

101 |

|

|

N o (N e ) |

TT |

43 (41,83) |

|

|

TC |

44 (46,34) |

||

|

CC |

14 (12,83) |

||

|

χ2 (HWE) (p) |

0,26 (>0,05) |

||

|

H o (H e ) |

0,44 (0,0,46) |

||

|

D (t) |

-0,05 (0,44) |

||

|

Локус Locus |

Показатель Parameter |

Значение показателя Value |

|

|

н S |

ΣN |

101 |

|

|

N o (N e ) |

CC |

75 (75,80) |

|

|

CT |

25 (23,39) |

||

|

TT |

1 (1,80) |

||

|

χ2 (HWE) (p) |

0,48 (>0,05) |

||

|

H o (H e ) |

0,25 (0,23) |

||

|

D (t) |

0,07 (0,29) |

||

|

А ОО Н |

ΣN |

100 |

|

|

N o (N e ) |

AA |

55 (55,50) |

|

|

AC |

39 (37,99) |

||

|

CC |

6 (6,50) |

||

|

χ2 (HWE) (p) |

0,07 (>0,05) |

||

|

H o (H e ) |

0,39 (0,38) |

||

|

D (t) |

0,03 (0,18) |

||

|

<1 |

ΣN |

101 |

|

|

N o (N e ) |

GG |

67 (67,39) |

|

|

GT |

31 (30,22) |

||

|

TT |

3 (3,39) |

||

|

χ2 (HWE) (p) |

0,07 (>0,05) |

||

|

H o (H e ) |

0,31 (0,30) |

||

|

D (t) |

0,03 (0,13) |

||

Примечание. ΣN – объем выборки; N о – наблюдаемое распределение фенотипов; N Е – ожидаемое распределение фенотипов; χ2 (HWE) – показатель соответствия распределения частот генотипов равновесию Харди – Вайнберга; р – достигнутый уровень значимости для χ2 (HWE) ; Н o – наблюдаемая гетерозиготность; Н E – ожидаемая гетерозиготность; D – индекс фиксации Райта; t – критерий Стьюдента, характеризующий индекс фиксации.

Note. ΣN – Sample size; N о – observed phenotype frequency; N Е – expected phenotype frequency; χ2 (HWE) – Hardy-Weinberg equilibrium of genotype frequencies; р – significance level for χ2 (HWE) ; Н o – observed heterozygosity; Н E – expected heterozygosity; D – Wright's fixation index; t – Student’s t-test.

Исследование частот генотипов полиморфных маркеров изученных генов показало, что в популяции пришлого населения Северо-Востока эмпирическое распределение генотипов соответствует теоретически ожидаемому при равновесии Харди – Вайнберга (р>0,05). По локусу еNOS (rs2070744) можно отметить снижение фактической гетерозигот-

ности по сравнению с теоретической, вследствие чего индекс фиксации Райта приобретает отрицательное значение (D=-0,05).

Уровень аллельного разнообразия по изученным локусам варьирует от Н о =0,25 (для локуса AGT (rs4762)) до Н о =0,44 (для локуса еNOS (rs2070744)).

Таблица 2

Table 2

Анализ частот аллелей и генотипов по локусам еNOS (rs2070744), AGT (rs4762), AGTR1 (rs5186), ADD1 (rs4961) в группе пришлого населения Северо-Востока России

Allele and genotype frequency of eNOS (rs2070744), AGT (rs4762), AGTR1 (rs5186), ADD1 (rs4961) genes in the newly arrived population of the North-East Russia

Анализ генных частот по локусам еNOS (rs2070744), AGT (rs4762), AGTR1 (rs5186), ADD1 (rs4961) в популяции пришлых жителей Северо-Востока России показал, что дикий аллель является преобладающим по распространенности, что соответствует общемировым

данным [13–15]. Установлено, что аллельные варианты, увеличивающие риск развития АГ, являются минорными в исследованной популяции и их частота варьирует от 13,37 % (аллель AGT*T локуса AGT (rs4762)) до 35,64 % (аллель еNOS*С локуса еNOS (rs2070744)).

|

Локус Locus |

Распределение частот аллелей/генотипов, n (%) Allele/Genotype frequency in the newly-arrived population of the North-East Russia, n (%) |

X2 |

р |

||

|

и ? U ri <73 |

Частота аллелей Allele frequency |

Т |

130 (64,36) |

0,26 |

>0,05 |

|

С |

72 (35,64) |

||||

|

Частота генотипов Genotype frequency |

ТТ |

43 (42,57) |

|||

|

ТС |

44 (43,56) |

||||

|

СС |

14 (13,87) |

||||

|

н S ° £ |

Частота аллелей Allele frequency |

C |

175 (86,63) |

0,48 |

>0,05 |

|

T |

27 (13,37) |

||||

|

Частота генотипов Genotype frequency |

ТТ |

1 (0,99) |

|||

|

СТ |

25 (24,75) |

||||

|

СС |

75 (74,26) |

||||

|

A OO H ^ CD |

Частота аллелей Allele frequency |

A |

149 (74,50) |

0,07 |

>0,05 |

|

С |

51 (25,50) |

||||

|

Частота генотипов Genotype frequency |

АА |

55 (55,00) |

|||

|

АС |

39 (39,00) |

||||

|

СС |

6 (6,00) |

||||

|

Q |

Частота аллелей Allele frequency |

G |

165 (81,68) |

0,07 |

>0,05 |

|

T |

37 (18,32) |

||||

|

Частота генотипов Genotype frequency |

GG |

67 (66,34) |

|||

|

GT |

31 (30,69) |

||||

|

TT |

3 (2,97) |

||||

Далее для оценки положения популяции пришлого населения Северо-Востока в пространстве частот генов нами был проведен сравнительный анализ с мировыми популяциями по частотам генов (из баз данных [30–32]) изученных полиморфизмов. Установлено, что по частотам генов популяция пришлого населения Северо-Востока России наиболее близка к европейской и американской популяциям.

Следующим этапом нашего исследования стала визуализация генетических взаимоотношений популяции пришлых жителей Северо-Востока России и общемировых популяций в

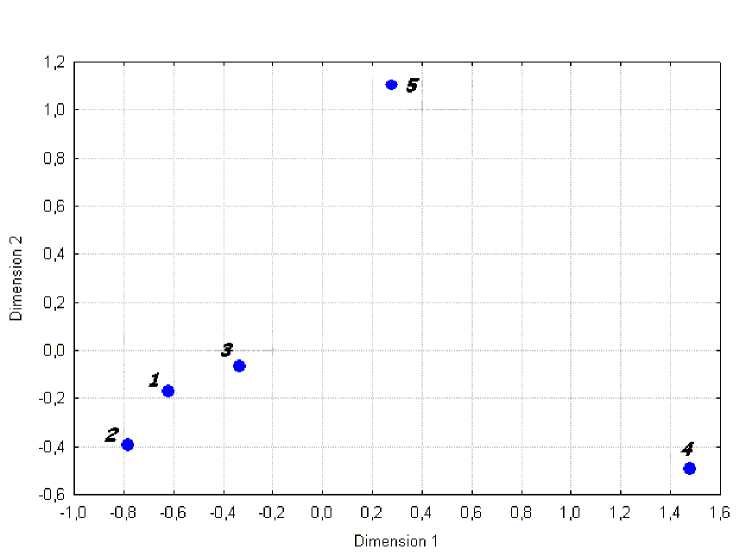

нимальные генетические расстояния у пришлых жителей Северо-Востока фиксируются с популяцией европейцев. На основании матриц генетических расстояний проведены кластерный анализ и многомерное шкалирование. На рис. 1 представлен график двумерного шкалирования (5 итераций, величина стресса S 0 =0,003, кривая Шепарда удовлетворительная), на котором в пространстве координат генетических расстояний в четком соответствии с географическим положением популяция пришлых жителей Северо-Востока России заняла промежуточное положение между евро-

пространстве генетических расстояний. Ми- пейской и американской популяцией.

Рис. 1. График двумерного шкалирования популяции пришлых жителей Северо-Востока России (1) и основных общемировых популяций (2 – европейцы, 3 – американцы, 4 – азиаты, 5 – африканцы)

Fig. 1. 2D graph of multidimensional scaling of the newly-arrived population of the North-East Russia (1) and the main global populations (2 – Europeans, 3 – Americans, 4 – Asians, 5 – Africans)

Заключение. В результате исследования были выявлены особенности распределения частот генов-кандидатов артериальной гипертензии в популяции пришлых жителей Северо-Востока России. Показано, что распространенность полиморфизмов четырех генов-кандидатов развития артериальной гипертензии (AGT (rs4762), AGTR1 (rs5186), ADD1 (rs4961), NOS3 (rs2070744)) в рассматриваемой популяции близка к таковой у европейцев, прожи-

вающих в более комфортных климатических условиях. Установлено, что аллельные варианты, увеличивающие риск развития артериальной гипертензии, являются минорными, их частота варьирует от 13,37 % (аллель AGT*T локуса AGT) до 35,64 % (аллель еNOS*С локуса еNOS).

Работа выполнена за счет бюджетного финансирования НИЦ «Арктика» ДО РАН в рамках выполнения темы «Изучение межси-

стемных и внутрисистемных механизмов реакций в формировании функциональных адаптивных резервов организма человека «северного типа» на разных этапах онтогенеза

лиц, проживающих в дискомфортных и экстремальных условиях, с определением интегральных информативных индексов здоровья» (рег. номер АААА-А21-121010690002-2).

Список литературы Оценка распространенности генов-кандидатов артериальной гипертензии в популяции пришлых жителей северо-востока России

- Осипова Л.П., Личман Д.В., Холлмарк Б. Современная геномика в изучении проблем адаптации человека к климату в высоких широтах Сибири. Научные результаты биомедицинских исследований. 2020; 6 (3): 323–337. DOI: 10.18413/2658-6533-2020-6-3-0-4.

- Казначеев В.П., Куликов В.Ю., Панин Л.Е., Казначеева В.П. (ред.). Механизмы адаптации человека в условиях высоких широт. Ленинград: Медицина; 1980. 200.

- Малярчук Б.А. Генетическая структура, адаптация и здоровье коренного населения Северо-Восточной Азии (современное состояние проблемы). Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. 2017; 2: 118–127.

- Sikora M., Allentoft M.E., Vinner L. The population history of northeastern Siberia since the Pleistocene. Nature. 2019; 570 (7760): 182–188. DOI: 10.1038/s41586-019-1279-z.

- Stepanov V.A., Kharkov V.N., Vagaitseva K.V. Search for genetic markers of climatic adaptation in populations of North Eurasia. Russian Journal of Genetics. 2017; 53 (11): 1172–1183. DOI: 10.7868/S0016675817110121.

- Snodgrass J.J., Sorensen M.V., Tarskaia L.A., Leonard W.R. Adaptive dimensions of health research among indigenous Siberians. Am J. Hum Biol. 2007; 19 (2): 165–180. DOI: 10.1002/ajhb.20624.

- Khrunin A.V., Khvorykh G.V., Fedorov A.N., Limborska S.A. Genomic landscape of the signals of positive natural selection in populations of Northern Eurasia: A view from Northern Russia. PLoS ONE. 2020; 15 (2): e0228778. DOI: 10.1371/journal.pone.0228778.

- Hallmark B., Karafet T.M., Hsieh Ping Hsun, Osipova L.P., Watkins J.C., Hammer M.F. Genomic Evidence of Local Adaptation to Climate and Diet in Indigenous Siberians. Molecular Biology and Evolution. 2019; 36 (2): 315–327. DOI: 10.1093/molbev/msy211.

- Cardona A., Pagani L., Antao T. Genome-Wide Analysis of Cold Adaptation in Indigenous Siberian Populations. PLoS ONE. 2014; 9 (5): e98076. DOI: 10.1371/journal.pone.0098076.

- Hancock A.M., Witonsky D.B., Ehler E. Human adaptations to diet, subsistence, and ecoregion are due to subtle shifts in allele frequency. In the Light of Evolution. 2010; 107 (suppl. 2): 8924–8930. DOI: 10.1073/pnas.0914625107.

- Панин Л.Е. Фундаментальные проблемы приполярной и арктической медицины. Бюллетень Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. 2013; 33 (6): 5–10.

- Никитин Ю.П., Хаснулин В.И., Гудков А.Б. Современные проблемы северной медицины и усилия ученых по их решению. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Медико-биологические науки. 2014; 3: 63–72.

- Максимов А.Л. Современные проблемы адаптационных процессов и экологии человека в приполярных и арктических регионах России: концептуальные подходы к решению. Ульяновский медико-биологический журнал. 2015; 1: 131–143.

- Хаснулин В.И., Безпрозванная Е.А., Хаснулина А.В., Волкова Т.В. Адаптационно-восстановительные возможности у больных с артериальной гипертонией, проживающих на Севере. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, клиническая медицина. 2009; 7 (1): 48–53.

- Аверьянова И.В., Вдовенко С.И. Оценка степени напряжения функционального состояния организма человека при различных сроках адаптации к условиям Севера. Экология человека. 2021; 7: 12–17. DOI: 10.33396/1728-0869-2021-7-12-17.

- Бебякова Н.А., Феликсова О.М., Хромова А.В., Шабалина И.А. Роль полиморфизма -786Т>С гена эндотелиальной NO-синтазы в формировании факторов риска развития артериальной гипертензии. Экология человека. 2018; 4: 36–42. DOI: 10.33396/1728-0869-2018-4-36-42.

- Хаснулин В.И., Севостьянова Е.В. Роль патологической метеочувствительности в развитии артериальной гипертензии на Севере. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2013; 1 (25): 92–101.

- Зенченко Т.А., Варламова Н.Г. Характеристики реакции показателей гемодинамики здоровых людей на изменения метеорологических и геомагнитных факторов в условиях Севера. Геофизические процессы и биосфера. 2015; 14 (2): 50–66.

- Варламова Н.Г. Артериальное давление у мужчин и женщин Севера. Известия Коми научного центра УрО РАН. 2011; 4 (8): 52–55.

- Колпаков А.Р., Розуменко А.А., Панин Л.Е. Приполярная медицина: итоги, проблемы, перспективы. Вестник Уральской медицинской академической науки. 2014; 2 (48): 56–59.

- Pim van der Harst P., Verweij N. Identification of 64 Novel Genetic Loci Provides an Expanded View on the Genetic Architecture of Coronary Artery Disease. Circ Res. 2018; 122 (3): 433–443. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.117.312086; PMID: 29212778; PMCID: PMC5805277.

- Стрекаловская А.А., Петрова П.Г., Комзин К.В. Чувствительность сердечно-сосудистой системы человека к геомагнитной возмущенности в Арктической зоне РС(Я) и полиморфизмы генов, регулирующих артериальное давление. Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: Медицинские науки. 2021; 4 (25): 29–34. DOI: 10.25587/SVFU.2021.25.4.004.

- Комзин К.В. Полиморфизмы генов, вовлеченных в регуляцию артериального давления у различных этнических групп жителей Крайнего Севера Якутии, страдающих артериальной гипертензией. Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: Медицинские науки. 2019; 4 (17): 5–12. DOI: 10.25587/SVFU.2019.4(17).54733.

- Бебякова Н.А., Первухина О.А., Фадеева Н.А., Хромова А.В. Полиморфизм генов AGT, AGT2R1 и NOS3 как фактор риска развития дисбаланса вазоактивных факторов. Экология человека. 2020; 10: 4–9. DOI: 10.33396/1728-0869-2020-10-4-9.

- Ли Ч. Введение в популяционную генетику. М.: Мир; 1995. 555.

- Животовский Л.А. Статистические методы анализа частот генов в природных популяциях. Итоги науки и техники. Общая генетика. ВИНИТИ. 1983; 8: 76–104.

- Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. М.: МедиаСфера; 2002. 312.

- Кузнецов В.М. Методы Нея для анализа генетических различий между популяциями. Проблемы биологии продуктивных животных. 2020; 1: 91–110.

- Balanovsky O., Rootsi S., Pshenichnov A., Kivisild T., Churnosov M., Evseeva I., Pocheshkhova E., Boldyreva M., Yankovsky N., Balanovska E., Villems R. Two sources of the Russian patrilineal heritage in their Eurasian context. Am. J. Hum. Genet. 2008; 82 (1): 236–250. DOI: 10.1016/j.ajhg.2007.09.019.

- ALFRED (Allele Frequency Database). URL: https://alfred.med.yale.edu/Alfred (дата обращения: 01.07.2022).

- Database catalogs of single nucleotide polymorphisms. URL: https://www.snpedia.com/index.php/SNPedia (дата обращения: 01.07.2022).

- Database of The National Center for Biotechnology Information. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp (дата обращения: 01.07.2022).