Оценка распространенности и тяжести патологического процесса у больных акне с использованием in vivo флуоресцентной диагностики

Автор: Утц С.Р., Долотов Л.Е., Синичкин Ю.П., Галкина Е.М., Каткова И.О.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Кожные болезни

Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучение флуоресценции эндогенных порфиринов кожи у пациентов с акне. Материал и методы. Были отобраны 20 пациентов с акне I – II степени тяжести. Основной методикой исследования являлась селективная колориметрия биотканей с использованием электронного фотографического устройства. Съемка производилась с использованием нескольких светофильтров. Получали синтезированные изображения областей с повышенной флуоресценцией, а затем производили совмещение этих областей с исходным изображением. Обработка полученных изображений проводилась в программе ImageJ. Результаты. У обследованных пациентов до начала лечения выявлено интенсивное красное свечение в области акне-элементов. При работе с оранжевым светофильтром получали наиболее информативные фотографии. Заключение. Данный метод определения количественного состава P. acness является неивазивным и высокоточным.

Акне, флуоресценция, электронное фотографическое устройство, эндогенные порфирины

Короткий адрес: https://sciup.org/14917603

IDR: 14917603

Текст научной статьи Оценка распространенности и тяжести патологического процесса у больных акне с использованием in vivo флуоресцентной диагностики

Тел.: 8-917-207-82-10.

в прогностическом отношении является ранняя диагностика, правильная клиническая оценка, своевременное назначение эффективных безопасных методов лечения.

Согласно современным представлениям возникновение и развитие акне происходит на фоне нескольких взаимосвязанных патогенетических механизмов. Инициальным звеном является наследственно обусловленная гиперандрогения, что обуславливает увеличение количества мужских половых гормонов или повышенную чувствительность андрогенных рецепторов клеток сальных желез к производным тестостерона. Андрогенная стимуляция функции сальных желез приводит к повышенной продукции кожного сала и изменению ее состава. Далее под влиянием повышенного содержания филла-грина в клетках зернового слоя, на фоне избыточной продукции сального секрета развивается фолликулярный гиперкератоз. И наконец, особое значение в этой цепочке имеет активация условно-патогенной флоры сально-волосяных фолликулов и снижение бактерицидности [2, 3]. Ключевым механизмом в за- пуске воспалительных изменений при этом является размножение Propionibacteriumacnes (P. acnes). Реагируя на продуцируемые микроорганизмами хемотаксические факторы, полиморфоядерные лейкоциты устремляются в фолликул, повреждая его стенки. Содержимое фолликула изливается в окружающие ткани, инициируя воспалительную реакцию, которая и обуславливает клиническую картину, проявляющуюся в появлении папул, пустул, узлов и кист. Чаще высыпания локализуются в так называемых «себорейных» зонах (лицо, волосистая часть головы, область груди и плеч, паховая область и область ягодиц) [4].

P. acness являются медленно растущими анаэробными бактериями, они обычно не способны повреждать сальную железу, так как конечные продукты метаболизма бактерий выводятся с выходящим кожным салом. Продуктом нормальной жизнедеятельности данного вида бактерий являются эндогенные порфирины (копропорфирин 3), обладающий выраженными фотосенсибилизирующими свойствами. Порфирины — природные азотосодержащие пигменты, входят в состав небелковой части молекулы, которые под воздействием света превращаются в различные химические вещества. О количественном составе микрофлоры у больных с акне можно судить по увеличению уровня флуоресценции на определенном участке кожного покрова. Высокие концентрации эндогенных порфиринов в областях пораженной кожи, обсемененных P. acness, приводят к увеличению уровня флуоресценции по сравнению с этими же показателями, характерными для нормальной кожи [5].

Целью нашего исследования стало определение наличия корреляции между флуоресценцией красного цвета области высыпаний и количеством колоний P. acnes.

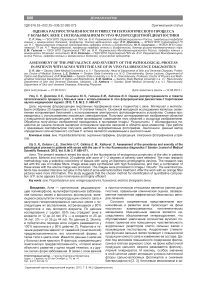

Для оценки степени распространенности акне мы применили метод, в основе которого лежит анализ флуоресценции эндогенных порфиринов. Содержащиеся в коже порфирины поглощают свет в спектральном диапазоне вблизи 405 нм и имеют характерную флуоресценцию в области 620-700 нм.

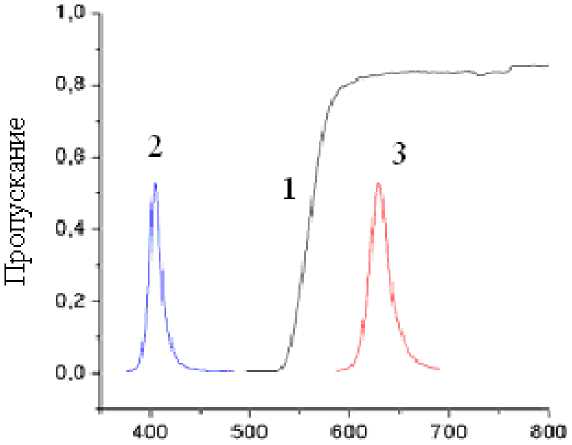

Метод реализован в установке для in viv o сел е к тивной колориметрии биотканей «Селкол», в состав которой входят осветитель и регистрирующее устройство, представляющее собой цифровой фотоаппарат, сопряженный с персональным компьютером (рис. 1).

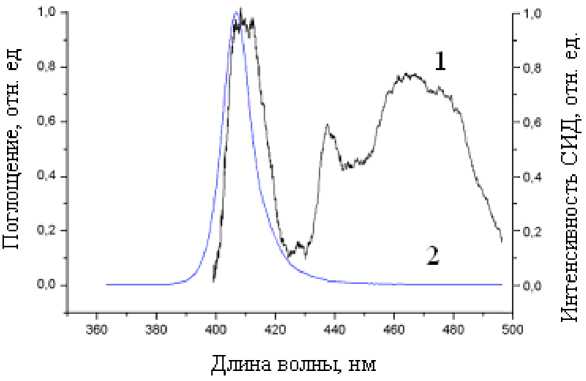

Осветитель представляет собой рефлектор сферической формы, в котором размещены 112 светоизлучающих диодов с длиной волны излучения 405 нм, попадающей в полосу поглощения порфиринов (рис. 2). Рефлектор обеспечивал равномерное освещение участка поверхности кожи размером 110 мм, при этом оптимальное расстояние его от поверхности кожи 160-180 мм. Плотность мощности возбуждающего излучения составляла 9 мВт/см2. Перед объективом фотоаппарата закреплялся светофильтр, отсекающий возбуждающее излучение, в результате чего регистрировалось пространственное распределение флуоресценции в диапазоне 620-700 нм (рис. 3).

Рис. 1. Установка для in vivo селективной колориметрии биотканей

Длина волны, нм

Рис. 3. Спектр пропускания светофильтра (1) и спектры возбуждения (2) и флуоресценции (3) порфиринов

Съёмка проводилась через желтый ЖС-17, оранжевый ОС-14 или красный КС-10 светофильтры, а также без их использования (рис. 4). Для исследования нами были отобраны 20 пациентов с акне I-II степени тяжести (степень тяжести определялась на основе американской классификации акне G. Plev-ig, M. Kligman). Данные пациенты до исследования не получали наружного лечения топическими антибактериальными препаратами и ретиноидами в течение 14 дней до проведения исследования, также они не принимали системные ретиноиды в течение последних двух лет, не принимали системные антибактериальные препараты в течение последних трех

Рис. 2. Спектры поглощения порфиринов (1) и излучения светодиода (СИД) (2)

месяцев, не использовали наружно косметические средства в течение недели. Эти условия были необходимы для того, чтобы определить флюоресценцию, характерную непосредственно для P. acnes [6].

Рис. 4. Схема получения изображений с помощью электронного фотографического устройства

Результаты. Нами исследовалась «себорейная» зона лица (Т-зона) и зоны с наибольшим количеством высыпаний.

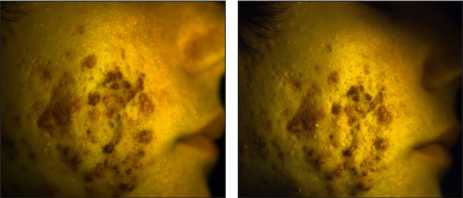

На рис. 5 приведены образцы исходных изображений, полученные с использованием оранжевого (а) и красного (б) светофильтров. При этом было выявлено интенсивное красное свечение в области высыпаний, что свидетельствовало о наличии колоний Р. acnes в данной области кожного покрова. Обработка полученных изображений проводилась в программе ImageJ в ручном режиме для определения оптимального алгоритма. Сравнение результатов обработки привело к выбору следующего алгоритма:

Рис. 5. Фотографии флуоресценции кожного покрова, выполненные за оранжевым (а) и красным (б) фильтрами

— преобразование изображения из цветового пространства sRGB (исходное после цифрового проявления снимков) в цветовое пространство CIE Lab;

— синтез изображения по параметру chroma, который определяется следующ им образо м:

chroma = •Ja2 +b2 , где a и b — соответствующие компоненты цветового пространства CIE Lab;

-

— выбор среднего значения параметра chroma, характерного для флуоресцентного свечения;

-

— определение верхнего и нижнего порогов параметра chroma для сегментации областей флуоресцентного свечения;

-

— определение порога бинаризации синтезированного изображения для установления площади флуоресцентного свечения и соответственно площади поражения;

— получение совмещенного изображения.

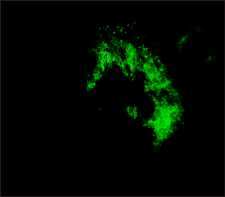

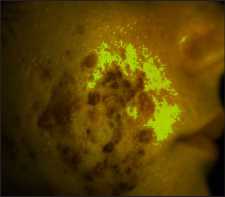

Результаты обработки изображений показаны на рис. 5. На рис. 6а представлено синтезированное изображение областей с повышенной флуоресценцией (в условных цветах), на рис. 6б — совмещение этих областей с исходным изображением (рис. 5а).

По результатам обработки полученных изображений сделан вывод, что наиболее информативными являются те фотографии, которые были выполнены при использовании оранжевого светофильтра. Это объясняется следующим образом: данный фильтр полностью пропускает световой поток в диапазоне длин волн свыше 575 нм, что характерно для флуоресценции акне-элементов.

Рис. 6. Результаты цифровой обработки изображений: а) выделенные области флуоресцентного свечения, б) совмещение исходного изображения с выделенными областями

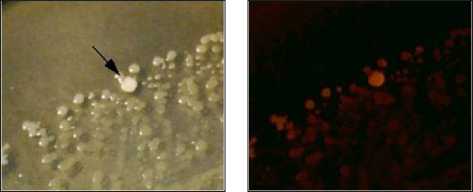

Для подтверждения обоснованности наших исследований мы провели флуоресцентный анализ колоний P. а c ne s c образцов микрофло р ы по р аженной кожи. Сравнение данных образцов при дневном свете и при флуоресцентном анализе демонстрирует эффективность системы флуоресцентной фотографии в определении областей, заселенных колониями P. аcnes [7]. Результаты представлены на рис. 7.

Рис. 7. Фотографии образцов микрофлоры: а) образец при дневном свете, б) тот же образец при флуоресцентном анализе

Обсуждение. Изложенные данные согласуются с целым рядом исследований, проводимых иностранными авторами. В частности, наши данные совпадают с результатами Sang Woong Youn et al. [5]. Однако в их работе говорится о влиянии на интенсивность красной флуоресценции количества и состава кожного сала [6]. Это исследование проводилось для определения зависимости степени тяжести акне, а значит, количества акне-элементов и P. acnes и интенсивности красной флуоресценции от уровня pH поверхности кожи (SSPH) и количественного и качественного состава кожного сала. Проанализировав значения всех этих данных, можно сделать вывод, что флуоресценция эндогенных порфиринов напрямую зависит от количества P. acnes, однако необходимо учитывать и другие функциональные показатели кожи.

Заключение. Метод селективной колориметрии биотканей с использованием электронного фотографического устройства является неинвазивным, способствует более точной, объективной, индивидуальной оценке поражения кожи у пациентов с акне [8] и служит важным дополнением к стандартной схеме диагностики данного дерматоза. Данная методика позволяет измерять пространственное распределение флуоресценции эндогенных порфиринов кожи in vivo, что дел а ет в о зможным соотносить степен ь активности кожного процесса при акне с количественным распределением P. acnes в области высыпаний.

Список литературы Оценка распространенности и тяжести патологического процесса у больных акне с использованием in vivo флуоресцентной диагностики

- New insights into the management of acnes: an update from the Global Alliance to improve outcomes in acnes group/D. Thiboutot, H. Gollnick, V. Betolli [et al.]//J. Am. Acad. Dermatol. 2009 № 60. Suppl. 5. Р. 1 -50

- Webster G. F. Acnes vulgaris//Br. J. Dermatol. 2002. № 325. Р. 475 -479

- Самцов А.В. Акне и акнеформные дерматозы. М., 2009. С. 13 -22, 23 -40

- Полонская Н. А. Современные представления об этиологии и патогенезе вульгарных угрей: общие подходы к терапии//Materia Medica. 2001. Т. 3, № 31. Р. 67 -7

- The facial red fuorescence of ultraviolet photography: is this color due to Propionibacterium acness or the unknown content of secreted sebum?/Sang Woong Youn, Jun Hyung Kim, Jai Eun Lee [et al.]//Skin Research and Technology. 2009. № 15. Р. 230 -236

- McGinley K. J., Webster G. F., Leyden J. J. Facial follicular porphyrin fuorescence: correlation with age and density of Propionibacterium acnes//Br. J. Dermatol. 1980. № 102. Р. 437 -441

- Lee W. S., Shalita A. R., Poh-Fitzpatrick M. B. Comparative studies of porphyrin production in Propionibacterium acness and Propionibacterium granulosum//J. Bacteriol. 1978. № 133. Р. 811 -815

- Rizova E., Pagnoni P. A., Stoudemayer T., Poncet M., Kligman A. M. Polarizet light photography and videomicroscopy greatly enhance the capability of estimating the therapeutic response to a topical retinoid (adapalene) in acnes vulgaris//Cutis. 2001. № 68 (Suppl. 4). Р. 25 -33.