Оценка реакции ели европейской на воздействие климатических факторов в древостоях разного породного состава

Автор: Стоноженко Л.В., Румянцев Д.Е., Найденова Е.В.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Методами анализа дендроклиматической информации выполнена оценка реакции ели европейской в древостоях разного породного состава на воздействие различных климатических факторов. Выявлена меньшая засухоустойчивость деревьев ели в чистом древостое по сравнению с липово-еловыми древостоями с небольшой долей ели в составе. Рекомендовано в соответствующих лесорастительных условиях Московской обл. создавать смешанные липово-еловые древостои

Дендрохронология, радиальный прирост, ель, липа, породный состав, межвидовая конкуренция

Короткий адрес: https://sciup.org/143166233

IDR: 143166233 | УДК: 630.561.24 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2018.4.03

Текст научной статьи Оценка реакции ели европейской на воздействие климатических факторов в древостоях разного породного состава

З асуха 2010 г. и последовавшая за ней катастрофическая вспышка численности короеда-типографа привели к массовому усыханию ельников в Центрально-Европейской части России. В Московской обл., по разным оценкам, подверглись усыханию ельники на площади около 120 тыс. га. Это составляет 6,8% занятых лесными насаждениями земель и 28% всех ельников Подмосковья. Такие катастрофические последствия для лесов, выполняющих защитные функции, заставляют задуматься о необходимости повышения устойчивости лесов Московской обл. Прежде всего это касается создания и формирования новых насаждений на лесных участках, пройденных сплошными санитарными рубками.

Л. П. Рысин для условий Московской обл. считал ель коренной породой [1]. Очевидно, что несмотря на циклически повторяющиеся вспышки короеда-типографа и засухи, ель будет оставаться одной из основных лесообразующих пород подмосковных лесов. Это обусловлено ее теневыносливостью и долговечностью, благодаря чему она способна занимать доминирующее положение в насаждениях через смену пород.

Одним из постулатов в современной экологии является представление о меньшей устойчивости экосистем с пониженным биологическим разнообразием [2]. Увеличение биоразнообразия экосистемы повышает ее устойчивость, что связано с различной реакцией разных организмов на внешнее воздействие климатических, биотических и антропогенных факторов. В нашем случае из этого постулата следует, что создавать чистые ельники, особенно в защитных лесах, нецелесообразно. Однако при формировании смешанных древостоев необходимо подбирать породы, которые по ряду позиций дополняют друг друга, что компенсирует воздействие тех или иных экологических факторов. Ель очень требовательна к влагообеспеченности. В сухой период у древесных пород с глубокой корневой системой процесс транспирации нарушается меньше (или совсем не нарушается), чем у пород с поверхностной корневой системой; и они легче переносят засуху. Например, даже в зоне тайги ель, которая имеет поверхностную корневую систему и предпочитает влажный климат и влажные почвы, погибает в крайне засушливые годы или сразу после них [3]. Соответственно порода-спутник ели должна иметь природные механизмы защиты от засушливых периодов, аналогичные ели темпы роста для условий Московской обл., обладать теневыносливостью, чтобы переносить конкуренцию с елью или временное затенение породами-пионерами и травянистой растительностью на вырубках.

Исходя из литературных источников, такой породой в зоне хвойно-широколиственных лесов является липа. Согласно шкале М. К. Турского липа занимает одно из последних мест по требовательности к свету, уступая только пихте, буку, ели и грабу [4]. По Е. С. Мурахтанову, липа имеет глубокий стержневой и сильно развитые боковые корни, поэтому эта порода устойчива к ветровалу. Благодаря глубокой и хорошо развитой корневой системе и наличию в листьях малого количества устьиц липа легко переносит периодические засухи, а при очень сильных засухах только снижает прирост. При этом на плодородных почвах она более устойчива к засухе. Кроме того, липа ценится как почвоулучшающая порода. Это качество определяет ее преимущество перед другими породами [5].

Исследования Н. П. Ремезова (1959) по распределению корневой системы в почвенном профиле показали, что липа осваивает верхний (до 0,5 м) слой почвенной толщи, но часть корней (20–30%) доходит до суглинистой почвы. Такое строение корневой системы липы обеспечивает не только ее высокую устойчивость, но и способность в полной мере использовать ресурсы почвы – влагу и элементы питания [1, 6]. К аналогичным выводам пришел в своих исследованиях Ю. П. Хлонов [7, 8].

М. И. Гордиенко отмечает, что в засушливый период листья липы желтеют и опадают раньше, чем у других пород, уменьшая общий расход влаги из почвы [9, 10].

Проблема межвидовой и внутривидовой конкуренции как фактора, определяющего рост и развитие древостоев, рассматривалась в лите- ратуре неоднократно [3, 11]. В частности, изучался такой аспект данной проблемы, как влияние этого фактора на формирование радиального прироста древесины [12, 13].

Цель данной работы – оценка реакции ели европейской в древостоях разного породного состава на воздействие различных климатических факторов с помощью методов анализа дендроклима-тической информации. Исследования проведены в 2016 г. на территории Щелковского учебноопытного лесхоза Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана (ЩУОЛХ). С каждого учетного дерева на высоте 1,3 м отбирали по одному керну древесины с помощью бурава Преслера. Число кернов, отобранных с каждой постоянной пробной площади (ППП), варьировалось от 7 до 13. Таксационная характеристика насаждений на постоянных пробных площадях приведена в табл. 1.

В дендрохронологической лаборатории Научно-образовательного экспертно-аналитического центра исследований древесных растений Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана с помощью прибора Lintab и специализирован-

Таблица 1. Таксационная характеристика насаждений на пробных площадях ЩУОЛХ

|

№ |

Год перечета |

Породный состав |

Средние |

Сумма площадей |

Пол- |

Возраст, лет |

Запас, |

Класс бонитета |

Подрост, тыс. шт./га (2013–2016 гг.) |

||

|

ППП |

по ярусам |

диаметр, см |

высота, м |

сечения, м2/га |

нота |

м3/га |

|||||

|

10 |

2013 |

8Е1Ос1Б+Д |

19,2 |

15,5 |

23,3 |

0,54 |

58 |

181 |

II |

5Д4Ос1Лп (2,66) |

|

|

2016 |

8Е1Ос1Б+Д |

20,2 |

16,9 |

24,7 |

0,54 |

61 |

206 |

II |

|||

|

100 |

2001 |

7Е1Ос1Б1Лп+С |

20,3 |

21,4 |

33,3 |

0,65 |

47 |

341 |

Ia |

9Лп1Д (4,29) |

|

|

2013 |

7Е1Ос1Б1Лп+С |

23,9 |

24,5 |

32,8 |

0,6 |

60 |

379 |

||||

|

106 |

2002 |

10Е |

14,2 |

15,2 |

40,6 |

0,96 |

44 |

310 |

I |

8Лп2Е+Д (2,67) |

|

|

2013 |

10Е |

17,1 |

15,8 |

52,2 |

1,0 |

55 |

412 |

II |

|||

|

119 |

2013 |

I |

5Лп3Ос1Б1Е |

26,1 |

25,0 |

32,5 |

0,9 |

55–65 |

364 |

Ia |

7Лп2Е1Ос+Д (5,7) |

|

II |

9Лп1Е+Б |

11,6 |

16,7 |

4,2 |

0,1 |

40–45 |

33 |

||||

|

120 |

2013 |

I |

9Е1Б+Ос |

21,5 |

20,4 |

25,9 |

0,72 |

127 |

242 |

III |

6Д4Е (0,65) |

|

II |

8Е2Б+Д,Ос |

12,7 |

16,5 |

10,0 |

0,29 |

78 |

|||||

|

2016 |

I |

9Е1Б+Ос |

22,4 |

23,1 |

29,2 |

0,66 |

130 |

273 |

III |

||

|

II |

8Е1Б1Д+Ос |

12,7 |

18,3 |

10,5 |

0,27 |

80 |

|||||

|

121 |

2013 |

9Е1Б+Д |

19,8 |

15,4 |

38,6 |

0,89 |

55 |

298 |

II |

10Д (0,12) |

|

|

2016 |

9Е1Б+Д |

21,1 |

17,7 |

38,0 |

0,82 |

58 |

330 |

||||

|

122 |

2013 |

I |

5Ос3Лп1Б1Е |

24,5 |

23,0 |

35,6 |

1,0 |

60–75 (122*) |

370 |

I |

9Лп1Е (7,31) |

|

II |

7Лп3Е |

12,7 |

14,0 |

7,7 |

0,3 |

35–50 |

52 |

||||

|

123 |

2014 |

6Лп3Е1Б + С, Д |

32,2 |

28,7 |

40,3 |

1,0 |

75–90 |

511 |

Ia |

9Лп1Е+Д, Кл(4,25) |

|

|

127 |

2014 |

I |

7Лп2Е1Б+Д |

23,6 |

25,0 |

29,5 |

0,9 |

65–70 (125*) |

330 |

Ia |

7Е3Лп+Д (5,74) |

|

II |

8Лп2Е+Б, Д |

10,4 |

13,4 |

3,8 |

0,1 |

30–45 |

25 |

||||

|

129 |

2014 |

I |

7Б3Лп+Ос, Е |

16,1 |

23,3 |

12,7 |

0,5 |

30–35(65*) |

134 |

Ia |

10Лп+Ос, Д, Е (4,14) |

|

II |

5Лп5Б+Ос, Е |

9,6 |

16,1 |

3,7 |

0,1 |

20–35 |

28 |

||||

|

131 |

2014 |

I |

5С5Б+Е, Лп |

26,1 |

27,3 |

31,3 |

0,7 |

65–80 |

379 |

Ia |

9Лп1Е+Д (6,8) |

|

II |

5Е4Лп1Б+С, Кл, Д |

11,2 |

13,7 |

8,3 |

0,3 |

30–55 |

55 |

||||

|

135 |

2015 |

4Лп3Е3Б+Д, Ос |

20,1 |

18,7 |

37,5 |

1,0 |

75 |

342 |

Ia |

5Лп3Е1Б 1Ос+Д (3,83) |

|

|

140 |

2015 |

9Е1Б+Д |

21,4 |

24,8 |

45,7 |

0,83 |

66 |

534 |

I |

10Д (0,23) |

|

* Возраст единичных деревьев ной программы Tsap-win были построены индивидуальные древесно-кольцевые хронологии для каждого учетного дерева. Затем эти хронологии индексировали путем деления годичного радиального прироста на средний радиальный прирост за последние 5 лет. На основе индексированных хронологий построили усредненные хронологии для каждой пробной площади. Далее отобрали пробные площади в двух группах древостоев: с участием ели в составе древостоя более 6 единиц и с участием липы более 6 единиц. Сравнение древостоев с преобладанием липы и ели неслучайно. Благодаря способности произрастать под пологом ельников и обильному порослевому возобновлению, быстрому росту, устойчивости к заморозкам и болезням, а также теневыносливости липа в благоприятных для нее почвенных условиях становится серьезным конкурентом хвойных и лиственных пород. При этом в хвойно-широколиственных лесах, участвуя в первом ярусе, липа является главнейшим компонентом леса и почти повсеместно достигает размеров дерева первой величины [5].

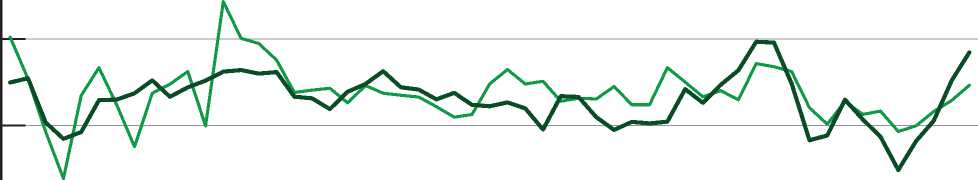

Графики, отражающие усредненные хронологии ели для групп древостоев с участием в их составе ели более 6 единиц и с участием липы более 6 единиц, представлены на рис. 1.

Хронологии характеризуются средней корреляцией (коэффициент корреляции равен 0,54), что свидетельствует о влиянии состава древостоя на характер изменчивости радиального прироста под действием климатических факторов. Для выявления конкретных форм модификаций проведен дендроклиматический анализ.

Для расчета коэффициентов корреляции между индексами прироста и рядами метеопараметров использованы данные метеостанций МГУ. Результаты расчета приведены в табл. 2. Достоверные значения коэффициентов корреляции выделены в таблицах жирным шрифтом. При числе степеней свободы 53 и уровне доверительной вероятности 0,05 достоверными считаются значения коэффициента корреляции от 0,27 и выше [14].

Расчет коэффициента корреляции необходимо осуществлять прежде всего между временными рядами метеопараметров (сумма осадков по месяцам, средняя температура по месяцам), сопоставленными с рядами индексов радиального прироста по принципу «год в год». Такое сопоставление дает представление о влиянии метеоусловий текущего вегетационного периода на формирование прироста древесины. Кроме того, необходим анализ влияния на прирост метеоусловий, предшествовавших началу вегетационного периода, а также метеоусловий прошлого вегетационного периода [15, 16]. Это достигается расчетом коэффициента корреляции между сдвину-

Индекс прироста

1,5

1,2

мт41пчмо»опмтяп>ок«0№Опмт.Т1гиекео»опмт»1пчмо№0 ююююююююм».м».м».м».м».ооооооооооооооооооооохохохохохохохохохохе ^^ ^N ^N ^N ^N ^N ^N ^N ^N ^N ^N ^N ^N ^N ^N ^N ^N ^N O^ O^ O^ O^ O^ O^ O^ O^ O^ O^ ^^ ^N ^N ^N ^N ^N ^N ^N ^N ^N C1

0,6

Год

Хронология ели в древостоях с участием липы более 6 единиц в породном составе

Хронология ели в древостоях с участием ели более 6 единиц в породном составе

Рис.

-

1. Динамика индексов радиального прироста ели по годам в насаждениях разного породного состава

тыми на один год относительно друг друга временными рядами.

Как видно из данных табл. 2, между приростом ели и отдельными метеопараметрами фиксируется некоторая слабая флуктурирующая связь: максимальные значения коэффициентов корреляции не превышают 0,38. Такая же связь установлена при сопоставлении чистого древостоя ели 10Е+С, Б и смешанного с участием 2 единиц ели в составе (4С2Е2Б), которое было выполнено в процессе аналогичного исследования на территории ЩУОЛХ [17]. Авторы объясняли с точки зрения классических представлений экологии эту связь тем, что Московская обл. лежит в той части ареала ели европейской, где ежегодные дозы климатических факторов близки дозам, составляющим зону оптимума жизнедеятельности организма [17]. Сильные отклонения от этих доз в большую или меньшую сторону отрицательно сказываются на продуктивности ели.

Наличие одинаковой реакции прироста на разнонаправленные экстремальные отклонения дозы факторов от среднего в совокупности со сменой лимитирующего фактора из года в год затрудняет использование корреляционного анализа при выявлении зависимостей продуктивности ели от воздействий экологических факторов. Тем не менее даже в таких условиях нередко фиксируются достоверные корреляции между изменчивостью радиального прироста и отдельных метеопараметров по годам. Так, в нашей работе, как и в предыдущем исследовании [17], зафиксирована достоверная отрицательная корреляция между радиальным приростом ели и увеличением среднемесячной температуры в июне текущего года в насаждениях с участием ели более 6 единиц в составе (значения коэффициентов корреляции составляют -0,38 и -0,33 соответственно), а также в августе в год, предшествовавший году формирования годичного кольца, в насаждениях c участием ели в составе 3 единицы и менее (-0,37 и -0,38 соответственно). Фенологически август соответствует периоду заложения вегетативных и генеративных почек. Вероятнее всего высокие температу-

Таблица 2. Результаты расчета коэффициентов корреляции индексов прироста с метеопараметрами текущего (числитель) и прошлого (знаменатель) годов за 1961–2016 гг.

|

Месяц |

Хронология ели в насаждениях с участием |

|

|

ели более 6 единиц в составе |

липы более 6 единиц в составе |

|

Осадки

|

Январь |

0,14/0,17 |

0,03/0,12 |

|

Февраль |

-0,08/-0,10 |

0,00/0,18 |

|

Март |

-0,28/-0,20 |

0,04/0,07 |

|

Апрель |

0,12/0,13 |

-0,08/0,15 |

|

Май |

0,08/0,19 |

0,10/0,18 |

|

Июнь |

0,23/0,07 |

0,04/0,14 |

|

Июль |

0,20/0,24 |

0,10/0,30 |

|

Август |

-0,09/0,02 |

-0,04/0,22 |

|

Сентябрь |

-0,16/-0,05 |

-0,31/-0,09 |

|

Октябрь |

-0,08/-0,03 |

0,06/0,09 |

|

Ноябрь |

0,03/-0,05 |

0,09/0,18 |

|

Декабрь |

0,03/0,06 |

-0,09/0,22 |

Температура

-

Х. Хеттонен [18] предложила другой вариант механизма редукции годичного кольца. Ссылаясь на ряд малодоступных в России источников, автор отмечает, что высокие летние температуры в год, предшествовавший году формирования

годичного кольца, определяют заложение у ели большого числа генеративных почек, что ведет к снижению прироста на следующий год за счет перевода значительного числа продуктов ассимиляции на формирование семян.

Следует отметить положительное влияние повышенных температур февраля и марта на формирование прироста древесины в древостоях с небольшой долей ели в составе. По-видимому, в смешанных древостоях повышенные температуры могут способствовать более быстрому таянию снега, скорейшему прогреванию почвы и раннему началу вегетационного периода [19].

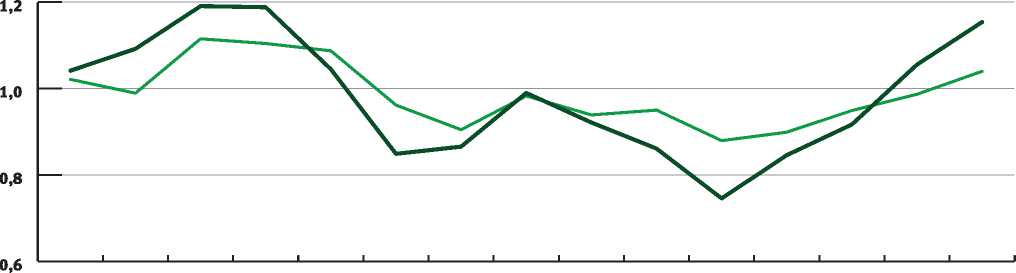

Рассмотрим динамику индексов радиального прироста ели за последние 15 лет (в исследуемых хронологиях) (рис. 2). Выбранный период соответствует периоду постоянных наблюдений на исследуемых пробных площадях.

В течение рассматриваемого периода отчетливо выраженная засуха наблюдалась в 2010 г. Анализ влияния этой засухи на прирост ели в древостоях, резко отличающихся по породному составу, представляет интерес в связи с ее максимальной приближенностью по времени к периоду выполнения полевых таксационных исследований. Это важно, потому что состав древостоя – динамический показатель, на который большое влияние оказывает временной фактор.

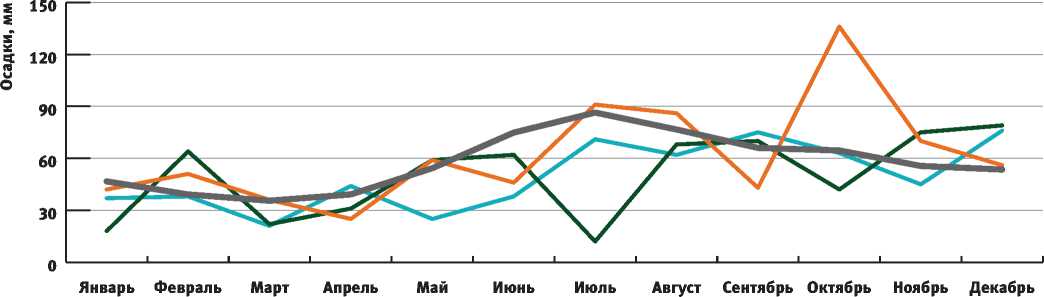

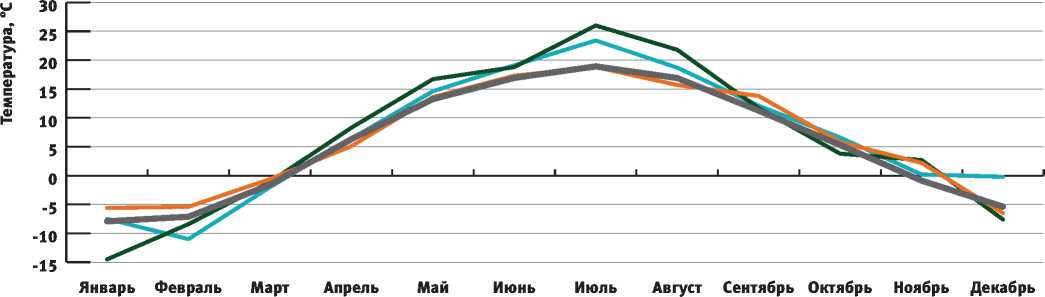

Рассмотрим подробнее погодный режим 2010 г. и сравним его со средними многолетними показателями, а также погодными условиями 2009 и 2011 гг. Данный анализ может быть выполнен методом климаграмм. Климаграммы, отражающие специфику распределения осадков и среднемесячных температур по месяцам в 2009, 2010 и 2011 гг. по сравнению со средними многолетними данными, приведены на рис. 3 и 4.

На рис. 3 и 4 видно, что 2010 г. характеризуется засушливым погодным режимом. В июле количество осадков было на 86,1% ниже средней многолетней нормы, а температуры превышали средние многолетние показатели на 37,5%.

В 2010 г. индекс радиального прироста ели для рассматриваемых групп был одинаковым (рис. 2), однако в 2011 г. этот показатель в группе «чистые ельники» снизился заметно сильнее, чем в древостоях с преобладанием липы. Феномен запаздывания реакции прироста ели на засуху хорошо известен и многократно описан [17]. В 2012–2014 гг. индекс радиального прироста ели в древостоях с преобладанием липы продолжал превышать аналогичный показатель для группы «чистые ельники». Из этого следует, что засуха 2010 г. оказала более сильное отрицательное влияние на рост ели в чистых еловых древостоях по сравнению с древостоями ели с преобладанием липы в составе.

Таким образом, и методом корреляционного анализа, и методом сопряженного анализа хронологий нам удалось выявить меньшую засухоустой-

Индекс прироста

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Год

Хронология ели в древостоях с участием липы более 6 единиц в породном составе

Хронология ели в древостоях с участием ели более 6 единиц в породном составе

2. Динамика индексов радиального прироста ели в насаждениях разного породного состава за последние 15 лет

Рис.

2011 2009

2010 Среднее значение

Рис. 3. Сумма осадков по месяцам в 2009, 2010 и 2011 гг. в сравнении со средними многолетними значениями

Среднее значение

Рис. 4. Среднемесячные температуры в 2009, 2010 и 2011 гг. в сравнении со средними многолетними значениями

чивость деревьев ели в чистом древостое по сравнению с древостоями с небольшой долей ели в составе. То есть величина прироста ели в составе насаждения с преобладанием липы оказалась менее зависима от влияния климатических факторов, обусловливающих формирование водного дефицита в организме растений.

На основании вышеизложенного считаем возможным рекомендовать создание смешанных липово-еловых древостоев для Московской обл. в соответствующих лесорастительных условиях. Создание таких насаждений позволит повысить устойчивость лесов Подмосковья и обеспечит лучшее выполнение ими защитных функций.

Список литературы Оценка реакции ели европейской на воздействие климатических факторов в древостоях разного породного состава

- Рысин, Л. П. Леса Восточного Подмосковья: моногр./Л. П. Рысин; отв. ред. С. Ф. Курнаев. -М.: Наука,1979. -184 с.

- Коротков, С. А. Теоретические проблемы устойчивости леса/С. А. Коротков//Лесной вестник. -Т. 19. -2015. -№ 4. -С. 26-32.

- Мелехов, И. С. Лесоведение: учеб. для вузов/И. С. Мелехов. -М.: Лесн. пром-сть, 1980. -408 с.

- Турский, М. К. Лесоводство: науч. изд.: изд. 10-е/М. К. Турский. -М.: МГУЛ, 2010. -425 с.

- Мурахтанов, Е. С. Липа/Е. С. Мурахтанов. -М.: Лесн. пром-сть, 1981. -80 с.

- Ремезов, Н. П. Потребление и круговорот азота и зольных элементов в лесах Европейской части СССР/Н. П. Ремезов, Л. Н. Быкова, К. М. Смирнова. -М.: изд-во МГУ, 1959. -284 с.

- Хлонов, Ю. П. Липы и липняки Западной Сибири/Ю. П. Хлонов. -Новосибирск: СО АН СССР, 1965. -155 с.

- Рысин, Л. П. Липовые леса Русской равнины/Л. П. Рысин. -М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2012. -195 с.

- Гордиенко, М. И. Взаимодействие дуба черешчатого и липы мелколистной/М. И. Гордиенко//Науч. тр. Укр. с.-х. акад. -Вып. 94. -1973. -С. 27-31.

- Гордиенко, М. И. Лесоводственная оценка липы мелколистной, клена остролистного и граба обыкновенного/М. И. Гордиенко//Лесоведение. -1979. -№ 1. -С. 59-66.

- Сукачев, В. Н. Растительные сообщества (введение в фитосоциологию): 4-е изд./В. Н. Сукачев. -М.-Л.: Книга, 1928. -232 с.

- Крамер, П. Д. Физиология древесных растений/П. Д. Крамер, Т. Т. Козловский. -М.: Лесн. пром-сть, 1983. -464 с.

- Усманов, И. Ю. Экологическая физиология растений/И. Ю. Усманов, З. Ф. Рахманкулова, А. Ю. Кулагин. -М.: Логос, 2001. -224 с.

- Лакин, Г. Ф. Биометрия: учеб. пособ. для универ. и педагог. институтов/Г. Ф. Лакин. -М.: Высшая школа, 1973. -343 с.

- Fritts, H. C. Tree rings and climate/Н. С. Fritts. -London-New-York, San Francisco: Academic press, 1976. -576 p.

- Засухи Восточно-Европейской равнины по гидрометеорологическим и дендрохронологическим данным/под ред. О. Н. Соломиной. -С.-Пб.: Нестор-История, 2017. -360 с.

- Дендрохронологическая информация в лесоводственных исследованиях: моногр./под ред. В. А. Липаткина, Д. Е. Румянцева. -М.: МГУЛ, 2007. -137 с.

- Hettonen, H. The dependence of annual rings indices on some climatic factors/H. Hettonen//Actaforestaliafennica. -1984. -Vol. 186. -38 p.

- Бех, И. А. Лес и жизнь: моногр./И. А. Бех, А. М. Калинин, И. В. Таран. -Кемерово: Книжное изд-во, 1986. -160 с.