Оценка регенераторных возможностей суставного хряща при различных условиях удлинения смежного сегмента конечности в эксперименте

Автор: Ступина Татьяна Анатольевна, Щудло Михаил Моисеевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2010 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения репаративной регенерации суставного хряща при различных условиях удлинения смежного сегмента конечности: при «веерной» дистракции (1 серия) и при автодистракции с темпом 3 мм (2 серия). При изученных режимах удлинения конечности в суставном хряще выявлены структурно-функциональные изменения реактивного и/или деструктивно-репаративного характера, степень которых зависит от величины разового удлинения и сроков дистракции и фиксации конечности в аппарате. Интенсивность деструктивных изменений была выше при «веерной» дистракции. Основным фактором, обеспечивающим возможность обратимости изменений, являлась активизация пролиферативных и биосинтетических процессов. В 1 серии к концу эксперимента (93 суток) в суставном хряще пролиферация сочеталась с уменьшением числа секреторно-активных клеток, толщина хряща увеличивалась в меньшей степени, чем в сравниваемой серии. Во 2 серии на этом этапе (срок эксперимента 75 суток), хотя и регенерация имела незавершенный характер, но динамика изучаемых параметров указывала на усиление и биосинтетической, и пролиферативной активности клеток, что свидетельствовало о возможности в дальнейшем реституции суставного хряща.

Суставной хрящ, удлинение конечности, репаративная регенерация

Короткий адрес: https://sciup.org/142121352

IDR: 142121352

Текст научной статьи Оценка регенераторных возможностей суставного хряща при различных условиях удлинения смежного сегмента конечности в эксперименте

Широкое внедрение в клиническую практику чрескостного дистракционного остеосинтеза вызывает необходимость углубленного изучения процессов, происходящих в смежных суставах, поскольку сохранение их функциональных возможностей имеет большое значение для медицинской, социальной реабилитации и улучшения качества жизни пациентов.

Реакция суставов на удлинение конечности аппаратом Илизарова отмечалась в клинике многими авторами [3, 4, 9, 12, 14]. В процессе дистракционного остеосинтеза вынужденное ограничение функции удлиняемой конечности сопровождается изменением распределения нагрузки на суставные поверхности, изменением состояния периферических нервов, сосудистого русла, что влечет нарушение трофики костной ткани и компонентов сустава [2, 3, 5, 6].

Среди условий, влияющих на регенераторный процесс всех тканей удлиняемой конечности, важное место занимает оптимальный темп и ритм дистракции. По мнению Nakamura E. et al. (1995), увеличение частоты удлинения может предотвратить повреждения смежных суставных хрящей [15].

Современные социально-экономические усло- вия диктуют необходимость внедрения в практику новых, более современных технологий, позволяющих сокращать сроки пребывания пациентов в стационаре, обеспечивающих оптимальные условия для репаративного остеогенеза при минимальном риске послеоперационных осложнений. Дальнейшее развитие этого направления требует изучения состояния физиологических резервов и адаптивности тканей удлиняемой конечности в зависимости от режима дистракции, в том числе адекватной оценки реактивных изменений и репаративных возможностей суставного хряща.

Целью работы явилось изучение морфофункционального состояния суставного хряща при различных условиях удлинения смежного сегмента конечности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Объект исследования суставной хрящ наружного мыщелка бедра 3 интактных и 17 опытных собак, которым удлиняли голень аппаратом Илизарова на 28-30 мм. Эксперимент выполнен д.м.н. С.А. Ерофеевым. В 1-й серии (n=8) в течение первой недели дистракцию проводили по задней паре стержней шарнирных узлов, следующую неделю – по передней паре, в дальнейшем с аналогичным чередованием. При этом режим дистракции был 2,0 мм за 4 приема на резьбовых стержнях (по задней поверхности кости темп составлял 1,42 мм, по передней – 0,57 мм). Через 2 недели дистракции диастаз по передней и задней поверхностям кости составлял 14 мм, на кость темп дистракции равнялся 1 мм. К концу 28-дневного периода такой «веерной» дистракции диастаз между костными отломками имел высоту 28 мм. Предлагаемый способ (Патент №2289348 РФ) позволял осуществлять не только стимуляцию костеобразования, но и использовать щадящий режим для мягких тканей, так как мышцы, расположенные с противоположных сторон, имели возможность периодического отдыха. Во 2-й серии (n=9) дистракцию осуществляли в течение 10 суток с темпом 3,0 мм за 180 приемов (автодистракция). Этапы эксперимента: конец дистракции, 30 суток фиксации, 30 суток после снятия аппарата.

Содержание и эвтаназию животных проводили в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации к работе экспериментально-биологических клиник, а также «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей».

Полутонкие эпоксидные срезы большой площади (6-8 мм2), окрашенные метиленовым синим или метиленовым синим и основным фуксином по Уикли, изучали на большом исследовательском фотомикроскопе фирмы "Оpton" (Германия) с аппаратно-программным комплексом "ДиаМорф" (Москва) для оцифровки изображений. Их репрезентативную выборку для стереологического анализа получали путем ввода полей зрения параллельными рядами, исключая взаимоперекрытие, с каждого 20-го препарата. Выборку формировали тотально, при этом количество анализируемых структур, целиком попавших в поле зрения, было максимальным. Определяли толщину (h, мкм) хряща, в поле зрения (площадь – 9616,53 мкм2) численную (NAхц) плотность хондроцитов в ткани (во всех зонах хряща), численную плотность клеток в составе изогенных групп – пролиферировавших хондроцитов (NAпхц) и величину их пула (ВППХц) – выраженное в процентах отношение NAпхц/NAхц. В качестве контроля морфометри-ровали суставной хрящ интактных животных.

Анализ цифрового материала был проведен методами описательной статистики. Достоверность различий оценивали по критерию Стьюдента и критерию Вилкоксона для независимых выборок с помощью программы AtteStat, версия 1.0 [1] в электронных таблицах Microsoft Excel 97.

Рельеф суставной поверхности изучали в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) “JSM-840” (Jeol, Япония): материал дегидратировали в спиртах возрастающей концентрации, пропитывали в камфене (3,3-диметил-2-метиленбицикло[2,2,1]гептан – ГОСТ 15039-76), высушивали на воздухе, напыляли серебром.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При исследовании суставного хряща интактных животных рельеф суставной поверхности имел регулярную волнистость и соответствовал описанной в литературе интактной суставной поверхности мыщелков бедренной кости [7, 10]. На полутонких срезах все зоны хряща имели обычное строение, деструктивные изменения не выявлены.

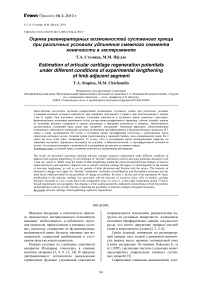

К концу дистракции в обеих сериях отмеча- ли деструкцию суставной поверхности в виде очагов разволокнения (рис. 1). Обнаружены открытые лакуны хондроцитов, как пустые, так и с обнаженными на поверхность клетками.

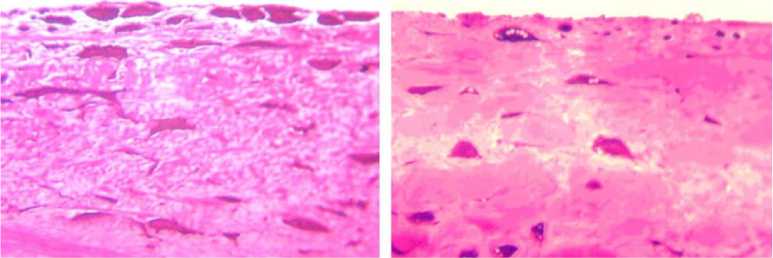

На полутонких срезах определялось нарушение гомогенности межклеточного вещества (рис. 2), что свидетельствовало о минимальном содержании гликозаминогликанов в матриксе хряща.

Рис. 1. СЭМ, поверхность, обращенная в полость сустава: А – контроль, увеличение 600, Б – 1 серия - увеличение 1300, В -2 серия – увеличение 900. Конец периода дистракции

А Б

Рис. 2. Конец периода дистракции. Поверхностная зона, полутонкий срез, окраска метиленовым синим-основным фуксином. Об. – 40, ок. – 12,5×: А 1 серия; Б 2 серия

В очагах разволокнения хондроциты имели пикнотичные ядра, вакуолизированную цитоплазму. Наиболее интенсивно деструктивные изменения были выражены в 1 серии, в которой в отдельных наблюдениях очаги разволокнения захватывали часть промежуточной зоны, наблюдалось формирование узур. В обеих сериях деструктивные изменения имели мозаичный характер.

Сходные картины деструктивных изменений суставной поверхности наблюдали через 30 суток фиксации. Для хондроцитов промежуточной и глубокой зон характерны два типа изменений. Деструктивные хондроциты находились в состоянии деструкции, отмечалось значительное количество пустых лакун, формировались перицеллюлярные очаги распада ткани. В части наблюдений 1 серии отмечено нарушение целостности базофильной линии, проникновение сосудов в хрящ.

Параллельно в хряще развивались реактивные изменения.

Одни хондроциты пролиферировали, максимальные значения величины пула пролиферировавших хондроцитов на всех этапах эксперимента отмечены в 1-й серии (табл. 1), что может быть обусловлено более выраженной реактивной реакцией хондроцитов в ответ на действие механических факторов (компрессии) при данном режиме дистракции, влияние такого механического воздействия на пролиферативную активность хондроцитов известно [8, 11, 13, 16]. Наибольшая частота встречаемости изогенных групп клеток в обеих сериях наблюдалась в промежуточной зоне.

Необходимо также отметить наличие изогенных групп клеток и в неповрежденных участках более глубоких слоев поверхностной зоны.

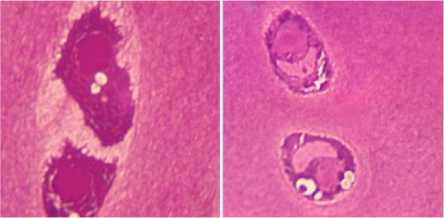

Другие хондроциты – окруженные гомогенным интенсивно окрашенным матриксом (рис. 3) демонстрировали высокую биосинтетическую активность, отличались большими размерами, округлой формой, рыхлыми крупными ядрами, базофильной цитоплазмой. Такие клетки были отмечены во всех зонах хряща.

А Б

Рис. 3. Функционально активные хондроциты (фиксация 30 суток). Полутонкий срез, окраска метиленовым си-ним-основным фуксином. Об. 40; ок. 12,5×: А – 1 серия, глубокая зона; Б – 2 серия, промежуточная зона

Повышение пролиферативной и биосинтетической активности хондроцитов регистрировали как признаки репаративных процессов.

Наблюдаемые изменения суставного хряща сопровождались изменениями и его количественных характеристик (табл. 1). К концу периода дистракции толщина хряща в 1-й серии увеличивалась, что обусловлено дезорганизацией и набуханием матрикса поверхностной зоны, а во 2-й серии была достоверно (р 0,001) ниже нормы. Через 30 суток фиксации значения анализируемого параметра в 1 серии резко снижались, во 2 серии по сравнению с предыдущим сроком увеличивались. Через месяц после снятия аппарата в обеих сериях относительно предыдущего срока выявлено увеличение исследуемого параметра, по сравнению с контролем значения достоверно (р<0,001) снижены.

Численная плотность хондроцитов к конце периода дистракции снижена (р<0,05), минимальные значения отмечены в 1 серии. К концу периода фиксации в 1 серии Na хц превышала контроль, во 2 серии сохранялись сниженные значения. После снятия аппарата в 1-й серии Naхц была ниже нормы, во 2 серии увеличивалась и была сопоставима с контролем.

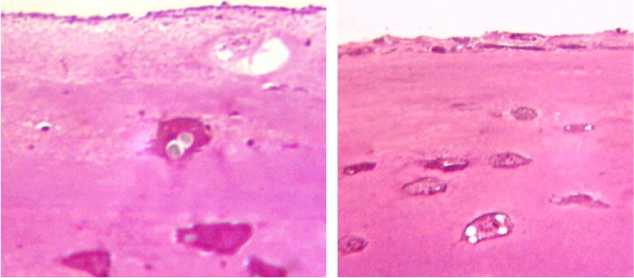

Через месяц после снятия аппарата в обеих сериях деструктивные изменения в суставном хряще имели обратимый характер. При исследовании в СЭМ определялись обширные участки с регулярной волнистостью. На полутонких срезах восстанавливалась гомогенность межклеточного вещества поверхностной зоны (рис. 4). При этом сохранялись участки суставного хряща, в которых регенерация имела незавершенный характер, отсутствовала бесклеточная пластинка, определялись вскрытые клеточные лакуны.

В 1 серии к концу эксперимента (93 суток) пролиферация сочеталась с уменьшением числа секреторно-активных клеток, толщина хряща увеличивалась в меньшей степени, чем в сравниваемой серии. Во 2 серии на этом этапе (срок экспе- римента 75 суток), хотя и регенерация имела незавершенный характер, но динамика морфометри-руемых параметров указывала на усиление и биосинтетической, и пролиферативной активности клеток, что свидетельствовало о возможности в дальнейшем восстановления суставного хряща.

Таким образом, при данных условиях удлинения голени в суставном хряще наружного мыщелка бедра выявлены структурно-функциональные изменения реактивного и/или деструктивнорепаративного характера, степень которых зависит от величины разового удлинения и сроков дистракции и фиксации конечности в аппарате. Интенсивность деструктивных изменений была выше при удлинении голени с темпом 2,0 за 4 приема. О включении механического компонента в патогенез свидетельствует локализация деструктивных изменений в участках высокой нагрузки (разволокнение поверхностной зоны хряща, проникновение сосудов в глубокую зону со стороны субхондральной кости).

В неповрежденных участках хондроциты демонстрировали реактивные изменения адаптивного характера, проявляющиеся активизацией пролиферативных и биосинтетических процессов, за счет которых происходила регенерация хряща. Выраженность процессов пролиферации и биосинтеза в суставном хряще при разных режимах дистракции различна и зависит от степени повреждения. При удлинении конечности с темпом 2,0 мм в суставном хряще более выражены пролиферативные процессы, при автодистракции – биосинтетические.

Таблица

Количественные характеристики суставного хряща наружного мыщелка бедра при удлинении голени у собак

|

Параметры |

Контроль |

Срок эксперимента |

|||||

|

Конец дистракции |

30 суток фиксации |

30 суток без аппарата |

|||||

|

1 серия |

2 серия |

1 серия |

2 серия |

1 серия |

2 серия |

||

|

h хряща (мкм, M m) |

475,5 1,3 |

549,6 2,1 |

375,7 1,8 |

336,5 3,8 |

439,5 1,8 |

382,3 1,4 |

446,8 1,6 |

|

NA хц (M m) |

6,1 0,79 |

4,69 0,38 |

5,78 0,51 |

6,63 0,56 |

4,9 0,48 |

5,77 0,59 |

6,67 0,49 |

|

ВППХц |

14,5 |

32,29 |

22,1 |

29,9 |

29,5 |

27,53 |

23,7 |

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные различия с контролем, для параметров NA хц – по критерию Вилкоксона при (р 0,05), h хряща – по критерию Стьюдента при (р 0,001).

А Б

Рис. 4. Поверхностная зона через месяц после снятия аппарата. Полутонкий срез, окраска метиленовым синим-основным фуксином: А – 1 серия. Об. – 100МИ, ок. – 12,5×; Б – 2 серия. Об. – 40, ок. – 12,5×

Разработанные и апробированные в эксперименте методики удлинения являются методом выбора. Методика «веерной» тракции отломков актуальна в тех случаях, когда при нарушении целостности кости, со стороны внедрения долота, происходит значительное разрушение костного вещества. Наблюдаемые при этом изменения суставного хряща необходимо учитывать в клинической практике, создавая условия для предупреждения развития в нем патологического процесса. Высокодробная автодистракция с темпом 3,0 мм позволяет снизить травматиза-цию смежных суставов и обеспечивает высокую эффективность адаптационных реакций, направленных на восстановление структуры суставного хряща.