Оценка рекреационной привлекательности пойменных лесов музея-заповедника М. А. Шолохова

Автор: Сивцов С.А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Использование лесов

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

Приведены данные комплексной оценки рекреационной привлекательности пойменных насаждений доминирующих групп типов леса зоны охраняемого природного ландшафта музея-заповедника М. А. Шолохова. Установлена зависимость привлекательности насаждений от диагностических признаков древостоев: возраста, породного состава, типа смешения пород, вертикальной и горизонтальной структуры фитоценоза и декоративности.

Рекреационная привлекательность, пойменные леса, группы типов леса, декоративность фитоценоза

Короткий адрес: https://sciup.org/14336529

IDR: 14336529 | УДК: 630.27

Текст научной статьи Оценка рекреационной привлекательности пойменных лесов музея-заповедника М. А. Шолохова

Т ерритория зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) музея-заповедника М. А. Шолохова является уникальной для степной зоны России, что обусловлено рядом факторов природного и антропогенного характера. Природно-территориальный комплекс музея-заповедника представлен широким спектром различных типов растительности – это сохранившиеся, не подверженные воздействию антропогенного пресса участки песчаных, меловых, балочных и пустынных степей, широколиственные и мелколиственные леса, различные типы лугов, растительность многочисленных озер и болот [1]. Здесь выявлены исчезающие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Ростовской обл. По топологическому признаку на территории ЗОПЛ представлено 3 категории лесов: пойменные (65,7% площади), байрачные (3,3%), аренные (31,0%). Произрастая в разных лесорастительных условиях, леса отличаются разнообразием породного состава, сложностью строения, биологической и экологической устойчивостью.

Исследования проводили в пойменных лесах р. Дон в зоне охраняемого природного ландшафта музея-заповедника М. А. Шолохова. Насаждения, произрастающие в поймах рек, выполняют важные водоохранно-защитные и водорегулирующие функции: предохраняют берега от размыва, русла от заиления, способствуют увеличению запасов подземных вод, поддерживают высокую водность рек, очищают воздух и воду от загрязнения. Кроме того, они имеют высокую историческую и культурную ценность. Пойменные насаждения чаще всего используют для организованного и неорганизованного отдыха. В этой связи оценка их рекреационной привлекательности весьма актуальна.

В качестве экспериментальных объектов для натурных исследований выбраны ключевые участки в преобладающих группах типов леса: дубняках и белотополевниках среднепойменных, черноольшаниках притеррасных и ветляниках прирусловых. Доминирующие группы типов леса выделены по классификации Т. Я. Турчина (1997) [2]. В процессе исследований было заложено 67

постоянных пробных площадей (ППП). В статье детально проанализированы 12 ППП на территории Вёшенского и Дубровского участковых лесничеств, которые наиболее полно и достоверно отражают состояние пойменных лесов в целом. Краткие таксационные характеристики исследуемых насаждений представлены в табл. 1.

Наряду с установлением таксационных характеристик проводили оценку рекреационной привлекательности насаждений по шкале Л. С. Рысина (2009). Данная сравнительная оценка исследуемых насаждений позволила выявить, насколько одна группа типов леса или её компоненты превосходят другую [3]. Оценка рекреационной привлекательности осуществлялась по 7 показателям: «Породный состав насаждения», «Тип смешения пород», «Вертикальная структура фитоценоза», «Горизонтальная структура фитоценоза», «Декоративность», «Высота древостоя» и «Замусоренность». Первые 5 признаков являются ведущими и более ценными, их легко фиксирует глаз посетителя в любое время года. Эти показатели активно влияют на общий показатель привлекательности круглый год, поэтому данная оценка привлекательности насаждений составлена только по ведущим диагностическим показателям.

Привлекательность насаждений оценивали по 5-балльной шкале – от 0 до 4. Коэффициент привлекательности (К) рассчитывали по формуле:

K=SB SM где:

SB – сумма баллов оцениваемого насаждения по группе показателей;

SM – максимально возможная сумма баллов по группе показателей (соответственно равна 20).

Максимальный балл привлекательности насаждений (3–4) по породному составу отмечается в дубняках и белотополевниках среднепойменных (табл. 2). Это объясняется разнообразным породным составом дубняков и белотопо-левников среднепойменных и богатым, хорошо

Таблица 1. Таксационные показатели исследуемых насаждений

|

№ ППП |

Состав |

Возраст, лет |

Класс бонитета |

Полнота |

Запас, м3/га |

Дубняки среднепойменные

|

1 |

8Дпн2В |

90 50 |

IV |

0,6 |

160 |

|

2 |

5Дпн5В |

55 |

III |

0,6 |

120 |

|

3 |

4Дпн2В3Клт1Тб |

30 |

III |

0,6 |

90 |

|

Белотополевники среднепойменные |

|||||

|

4 |

5Тб3Олч2Тч |

60 |

IV |

0,6 |

340 |

|

5 |

5Тб3Ивд1В1Тч |

40 |

III |

0,7 |

300 |

|

6 |

5Тб4Тч1В+Дпн |

25 |

IV |

0,8 |

250 |

Черноольшаники притеррасные

|

7 |

10Олч+Кля |

20 |

II |

0,9 |

160 |

|

8 |

8Олч2Вт |

50 |

I |

0,8 |

230 |

|

9 |

10Олч |

70 |

I |

0,8 |

260 |

Ветляники прирусловые

|

10 |

10Вт |

10 |

III |

0,4 |

20 |

|

11 |

10Вт |

30 |

IV |

0,6 |

130 |

|

12 |

6Вт4Тч |

50 |

IV |

0,5 |

190 |

Таблица 2. Оценка привлекательности насаждений в доминирующих группах типов леса

|

№ п/п |

Характеристика (признак) привлекательности |

Оценка признаков привлекательности по доминирующим группам типов леса* |

|||

|

Дубняки среднепойменные |

Белотополевники среднепойменные |

Черноольшаники притеррасные |

Ветляники прирусловые |

||

|

1 |

Состав |

3 0,81 |

4 0,90 |

1 0,25 |

2 0,33 |

|

2 |

Тип смешения пород в насаждении |

4 0,99 |

4 0,99 |

2 0,66 |

3 0,77 |

|

3 |

Вертикальная структура фитоценоза |

3 0,81 |

3 0,44 |

2 0,44 |

1 0,66 |

|

4 |

Горизонтальная структура фитоценоза |

4 0,99 |

2 0,30 |

3 0,77 |

4 0,85 |

|

5 |

Контрастность (декоративность) фитоценоза |

4 0,99 |

2 0,85 |

1 0,77 |

3 0,99 |

|

6 |

Коэффициент привлекательности |

0,90 |

0,75 |

0,45 |

0,65 |

* В числителе – балл привлекательности, в знаменателе – значение коэффициента корреляции развитым подростом и подлеском. Так, например, спутниками дуба и тополя часто выступают вяз обыкновенный, клен татарский, ясень обыкновенный, осина. И наоборот, черноольшаники притеррасные и ветляники прирусловые имеют низкий балл привлекательности (1–2), так как представлены, в основном, чистыми насаждениями с редким подлеском.

Выявленные тенденции подтверждает и оценка по типу смешения пород. Дубравы, бело-тополевники (4 балла) и ветляники (3 балла) произрастают преимущественно биогруппами, гнездами или хаотично. Низкая оценка указанного признака черноольшаников (2 балла) обусловлена рядовым или кулисным произрастанием культур.

Оценивая показатель «Вертикальная структура фитоценоза», можно сделать вывод, что высокий балл (3) привлекательности дубняков и бе-лотополевников обусловлен наличием подроста и подлеска, а также второго яруса древостоя.

Горизонтальная структура фитоценоза отражает рекреационную привлекательность по равномерному или произвольному размещению де- ревьев в насаждении. Высокий коэффициент корреляции данного показателя имеют дубравы (0,99), ветляники (0,85) и черноольшаники (0,77). Дубравы и ветляники в основном представлены низкополнотными насаждениями с групповым размещением деревьев на площади, а черноольшаники – средневозрастными высоко-полнотными насаждениями с равномерным размещением деревьев.

Показатели декоративности фитоценоза в исследуемых насаждениях варьируют от 1 до 4. Высокая декоративность в дубравах и ветляни-

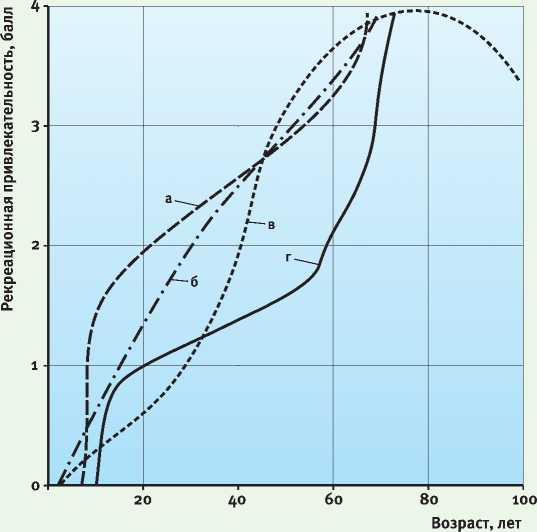

Влияние возраста на рекреационную привлекательность насаждений доминирующих групп типов леса: а – белотополевники среднепойменные; б – дубняки среднепойменные; в – ветляники прирусловые;

г – черноольшаники притеррасные

ках (3–4 балла) связана с наличием в данных типах леса живописных участков, старовозрастных декоративных групп, куртин и отдельно стоящих деревьев. Низкий показатель данного признака наблюдается в белотополевниках и черноольша-никах (1–2 балла), так как многие участки данных групп типов леса достаточно монотонны из-за высокой густоты древостоев и слабого развития кроны деревьев. При этом пейзажи плохо просматриваются, так как закрыты далекие и близкие перспективы. В целом показатель декоративности фитоценоза имеет высокую значимость при комплексной оценке рекреационной привлекательности насаждений. Это также подтверждается высоким коэффициентом корреляции (0,77–0,99).

Результат анализа 67 ППП позволил сделать вывод, что рекреационная привлекательность насаждений меняется в зависимости от их возраста (рисунок).

Установлено, что насаждения всех обследуемых групп типов леса в возрасте 70–80 лет по комплексу показателей достигают наивысшей привлекательности. Вместе с тем, в насаждениях ветлы прирусловой после достижения наивысшей степени привлекательности (в 75–80 лет) она начинает резко снижаться (происходит распад древостоя). Это негативно влияет на эстетическую и рекреационную ценность насаждения.

Таким образом, очень высокой рекреационной привлекательностью характеризуются дубравы среднепойменные, высокой – белотополев-ники среднепойменные, средней – чернольшани-ки притеррасные и ветляники прирусловые.

Список литературы Оценка рекреационной привлекательности пойменных лесов музея-заповедника М. А. Шолохова

- Шолохов, А. М. Природа и ландшафты Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова/А. М. Шолохов, Т. Я. Турчин//Природа Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова. -Ростов-на-Дону, 2000. -С. 7-17.

- Турчин, Т. Я. Методические рекомендации по выделению производных типов леса в пойменных лесах бассейна Дона/Т. Я. Турчин. -Вёшенская: ДонНИЛОС, 1997. -95 c.

- Рысин, С. Л. Оценка рекреационного потенциала искусственных насаждений в пригородных лесах: методич. указания/С. Л. Рысин. -М.: МГУЛ, 1997.

- Sholokhov A. M. Nature and landscape of the State Museum-reserve M. A. Sholokhov/A. M. Sholokhov, I. Ya. Turchin//Priroda State Museum-reserve of M. A. Sholokhov. -Rostov-on-don, 2000. -C. 7-17.

- Turchin I. Ya. Methodical recommendations on selection of the derivatives of forest types in the riparian forests of the don basin/T. Ya Turchin. -Donskaya research forest research station VNIILM. Veshenskaya, 1997. -95 c.

- Rysin S. L. Evaluation of the recreation potential of artificial plantations in the suburban forests. HOWTO/Ñ.Ë. Rysin. -M.: MSFU, 1997.