Оценка репродуктивного поведения и рождаемости на примере степных регионов России

Автор: Туктамышева Лилия Мухаммадиевна, Чибилв Александр Александрович, Мелешкин Дмитрий Сергеевич, Григоревский Дмитрий Владимирович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 1 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию репродуктивного поведения и прогнозу рождаемости в степных регионах России. Цель работы заключается в выявлении основных закономерностей и определяющих факторов репродуктивного поведения населения в регионах степной зоны России. В задачи исследования входило описание основных характеристик показателей рождаемости, установление существенности различий в показателях репродуктивного поведения, расчёт интегрального показателя репродуктивного поведения и прогнозирование рождаемости в исследуемых регионах. В период 1990-2020 гг. на рассматриваемой территории отмечено общее сокращение численности населения на 847 тыс. человек, основными причинами которого является снижение естественного прироста населения и отрицательные показатели миграции. По регионам степной зоны наблюдается тенденция к увеличению территорий с более низкими коэффициентами рождаемости, растёт средний возраст матери при рождении первого ребёнка, наблюдаются процессы откладывания рождения детей и более позднего вступления в брак. Расчёт интегрального показателя позволил провести рейтинговую оценку степных регионов России по репродуктивному поведению. Установлено, что значение интегрального показателя репродуктивного поведения максимальное в Республике Калмыкия, минимальное - в Саратовской области. В результате моделирования и прогнозирования рождаемости в исследуемых регионах до 2025 г. было выявлено, что для большинства субъектов степной зоны прогнозы неутешительны. Равномерное снижение коэффициентов рождаемости наблюдается в 16 регионах, из которых наибольший спад прогнозируется в Республике Башкортостан (на 0,9 родившихся на 1000 человек), Республике Калмыкия (на 0,8) и Оренбургской области (на 0,8). Только в 2 регионах рассчитанные прогнозы имеют положительный тренд - в Белгородской (на 0,4) и Омской областях (на 0,6).

Прогноз рождаемости, степные регионы, население, репродуктивное поведение, метод к-средних

Короткий адрес: https://sciup.org/143179977

IDR: 143179977 | DOI: 10.19181/population.2023.26.1.4

Текст научной статьи Оценка репродуктивного поведения и рождаемости на примере степных регионов России

Статья подготовлена в рамках выполнения гранта Российского научного фонда № 22–28–01980 «Социальное одиночество: моделирование новых семейных конструктов».— URL: project/22–28–01980/.

Социальная роль женщины в российском обществе традиционно связывалась с реализацией супружеской и материнской функции. Устранение противоречивости значимости статуса женщины-матери в современных реалиях, сопряжённая, с одной стороны, тем, что государство мотивирует женщин целевыми пособиями к деторождению, с другой стороны, с момента зачатия ребёнка женщина попадает в зону риска и неопределённости на рынке труда (в наибольшей степени это затрагивает девушек самых молодых возрастов, с которыми работодатели заключают краткосрочные трудовые договора), нашло отражение в утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 г. № 410-р Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы 1 .

Постановка вопроса, когда современная женщина в ходе выстраивания собственного жизненного благополучия прежде всего ориентирована на достижение профессиональной стабильности, в перспективе обеспечивающей ей более устойчивое материальное обеспечение на период декретного отпуска, отдаляет её сначала от вступления в брак, далее от рождения ребёнка (в ряде случаев это сопровождается абортивным поведением, обусловленным, в том числе, страхом потерять работу).

Приближение к моменту профессиональной стабильности удлиняется с учётом срока обучения в современных вузах. Социальная норма среднего возраста вступления в брак в российском обществе за последние 30 лет выросла на 8 лет: с 22–24 лет в начале 1990-х гг. до 30,33 года у женщин и 32,11 года у мужчин в 2021 г.; средний возраст матери по РФ в 2021 г. составлял 28,89 лет: минимальный — в Северо-Кавказском федеральном округе (27,93 года), максимальный — в Северо-Западном федеральном округе (29,67 года).

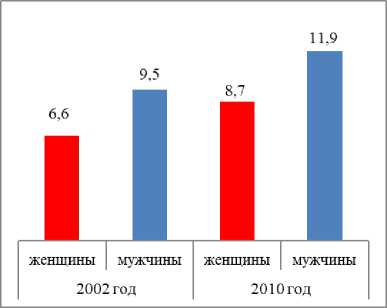

«Старородящие матери» стали нормой российской демографии. Текущие показатели среднего возраста брачности и материнства отражают и медицинскую проблему потенциального здоровья матери и новорожденного, снижение репродуктивного здоровья с возрастом, увеличение риска нерождения детей. Демографический мониторинг Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан выявил, что «наибольшая доля умерших детей в возрасте до 1 года зафиксирована у женщин возрастной группы 35–39 лет (1,1% от количества рождений), 18–19 лет (1%) и 40-44 года (0,9%). И, наоборот, наименьшая доля смертей детей в возрасте до 1 года приходилась на матерей в возрасте 20-29 лет. Возрастная беременность объективно представляет риск. Анализ данных Росстата выявил, что с возрастом повышается вероятность преждевременных родов и рождения детей весом менее 500 грамм. В 2018 г. 16 новорожденных с таким весом родились у матерей в возрасте от 25 до 44 лет (у женщин возрастной группы до 25 лет рождение ребёнка с критичным весом не зарегистрировано)»2. Драматизм анализируемой проблемы усугубляется увеличением доли никогда не состоявших в браке в возрасте от 30 до 49 лет, статистически подтверждаемый сравнительными данными переписей населения 2002 и 2010 гг. (рис. 1).

Представленный ракурс проблемы позволяет очертить канву исследования: как стремление обрести будущее семейное благополучие в условиях современного рынка труда может привести к социальному одиночеству, когда возмещающим результатом жизненного цикла женщины выступает профессиональная состоятельность при отсутствии детей. По сути, женщина стоит перед выбором — реализоваться как мать и ощущать свое счастье и самореализацию в детях или ориентиро-

Рис. 1. Доли мужчин и женщин в возрасте 30–49 лет в РФ, никогда не состоявших в браке

Fig. 1. Proportion of men and women aged 30–49 years in the RF who have never been married

Источник: рассчитано авторами по данным: Всероссийская перепись населения 2002 года — URL: ; Всероссийская перепись населения 2010 года — URL: new_site/perepis2010/croc/ (дата обращения: 08.08.2022).

ваться на профессиональный рост, которому наличие детей не способствует.

Теоретические предпосылки, материалы и методы

Методологические подходы к изучению одиночества варьируются от интерпретации его как нормы, присущей природе человека, до отклонения. В соответствии с теориями экзистенциальной психологии реальности одинокого существования предшествует некоторая пограничная жизненная ситуация: смерть, жизненные потрясения и трагедии, переживаемые индивидом в одиночку [1]. В основе трактования социального одиночества экзистенциальной философией лежит принцип конфликтности в отношении объективного мира, при этом экзистенциалисты определяют причины одиночества в условиях бытия индивида [2-5]. В парадигме психоаналитического подхода предпосылки одиночества определяются некоторыми событиями и переживаниями детства (в части неофрейдистской парадигмы) [6-8]. В рамках данного направления [6] различаются понятия одиночество как явление непреодолимое, причины которого заключаются в самой личности, и уединение, расцениваемое как нормальное состояние. Значимость влияния внешней среды на человека в контексте одиночества интерпретирует гуманистическая социология [9; 4; 10]. Одиночество как неотъемлемая характеристика современного общества, где социальные связи с малой социальной группой ослаблены настолько, что социальная включенность индивида в общество определяется как «одинокая толпа», отражено в концепциях социально-психологического подхода [11; 10]. Несоответствие личностного и социального опыта индивида как базис одиночества представлено учеными-представителями когнитивного подхода [12–14].

В ряде теорий одиночество рассматривается как элемент более общей социальной проблемы [13], или, наоборот, более мелкие причины определяются как мотиваторы к социальному одиночеству. Э. Фромм описывает общество потребления и сам процесс потребления как причину социальной автономии [4]. Проблемы социальной автономии на уровне семьи, по мнению К. Хорни, провоцируют и дальнейшее развитие социальной автономии у её членов [10]. Интересна и более комплексная интегративная модель [16; 17], которая в основе социальной автономии рассматривает внутренний мир индивида и его реакцию на внешнее взаимодействие [12]. Проблемы одиночества сводятся к определению особенностей межличностных отношений и, в первую очередь, в семье как малой группе. В этой связи можно отметить гендерный аспект социального одиночества в соответствии с репродуктивным и брачным поведением мужчин и женщин.

Необходимо также определиться в понимании субъективного благополучия, определяемого как отношение человека к своей личности, жизни и процессам [17]. Все это характеризует ощущение удовлетворённости. Изменение сущности такого социального явления как социальное одиночество ведёт и к трансформации сетевых взаимодействий субъектов, в том числе, и в рамках малой социальной группы, к трансформации понимания семьи как социальной группы.

Социологическое исследование проводилось в 2022 г. в форме онлайн опроса в регионах РФ (N = 2500), выборка сплошная, случайная, на последнем этапе — гнездовая (выборочная совокупность: женщины —1075 человек). Анкетой исследования предполагалось определить общие социально-экономические характеристики респондентов; получить их субъективные оценки самореализации: общественной, профессиональной, семейной. В рамках открытых вопросов респонденты могли определить собственное понимание одиночества и соотнести данное явление со своим текущим положением. Результаты исследования были обработаны с помощью инструментов статистического анализа. В опросе приняли участие преимущественно женщины в возрасте 26-35 лет (37%), имеющие высшее образование (55%). Свой уровень материального обеспечения женщины оценивают как «средний» (56%), второй по численности является группа с доходом «ниже среднего» (27%). Тех, кто определяет свой доход как выше среднего или отметивших, что вполне удовлетворён своим материальным положением в целом, по выборке менее 10%. Наиболее многочисленная среди опрошенных — полные семьи: «я, мой муж и дети» (41%). Далее, неполные семьи: «я и мои дети» (22%). Эта группа респондентов вовлечена в дискурс социального одиночества, когда женщине не хватает поддержки мужчины в воспитании ребёнка, стигматизацией со стороны общества («мать-одиночка»), а ребёнок испытывает недостаток отцовского внимания, что усугубляется навешиванием ярлыка «безотцовщина». И бездетные семьи: «я и муж» (12%).

Феномен одиночества в конструкте социального пространства женщин

Важным локусом исследования является сложившийся в российском обществе стереотип о том, что только в семье человек не чувствует себя одиноким. Мотивация создания семьи во многом связана в общественном восприятии с ожиданиями того, что в старости индивид будет окружён вниманием и поддержкой детей и внуков: «будет, кому подать стакан воды».

Цель вступления в брак женщины видят, в первую очередь, в «создании семьи» (68%), далее в том, чтобы «не быть одинокими» (15%) и чуть меньше в том, чтобы «завести детей» (10%). Необходимо учитывать, что традиционно российские женщины отождествляют создание семьи с регистрацией брака в ЗАГСе. Поведенческие траектории, способствующие регистрации брака, разнообразны: от взаимного желания мужчины и женщины создать брачную пару с последующим рождением детей до добрачной беременности, выступающей регулятором и стимулятором со стороны женщины в отношении намерения мужчины идти в ЗАГС. Ребёнок в ряде случаев выступает инструментом для создания семьи, что впоследствии усугубляет вероятность социального одиночества всех членов этой семьи (женщина беременеет, чтобы удержать мужчину, он женится из чувства долга).

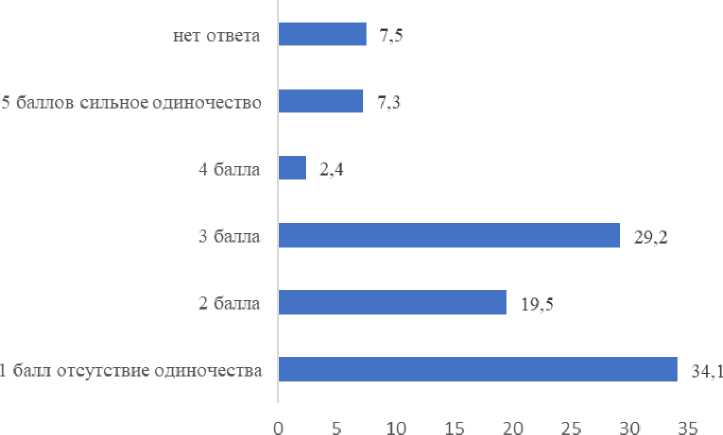

На вопрос «Чувствуете ли Вы себя одиноко?», ответили «нет, никогда» 29,2% опрошенных женщин, преимущественно в возрасте 26-35 лет, проживающие с мужем и детьми и определяющие в качестве цели вступления в брак создание семьи. А вот групп социального риска по критерию «социальное одиночество» в представленной выборке две: 1) женщины, которые определяют целью вступления в брак «завести детей», и 2) женщины, целью вступления в брак которых является «создание семьи», но по каким-то причинам на момент опроса проживает лишь с детьми (без мужа). Представители этих обеих групп на вопрос о самоощущении себя одинокими на момент опроса выбрали позицию «часто». Однако доля таких женщин невысока: в целом по выборке — это 7,3% респондентов. Таким образом, многие респонденты, являясь в восприятии общества одинокими, не чувствуют себя таковыми. Социальное одиночество начинает утрачивать негативный контекст в восприятии самого индивида.

Причины одиночества женщины видят далеко не в области социального диссонанса в отношении брачного или репродуктивного поведения. Каждая третья (36,5%) отметила, что «причина в самом человеке», и еще 26,8% респондентов сказали, что причина в том, что «нет любимого дела». Этим подчёркивается важность социальной идентификации женщин, социальная включённость, но по критерию общественной значимости, а не по семейной или репродуктивной роли женщины.

Критерии «хорошей жизни» женщины видят в здоровье (70,7%), наличии семьи (56%), материальном обеспечении (53,6%), наличии детей (26,8%). Расположенные в порядке уменьшения значимости в ответах респондентов обозначенные позиции ставят на передний план важность для женщин материальной стороны их жизни, наличия семьи и их здоровья, и в меньшей мере — наличие детей. Практически каждая вторая смотрит в будущее позитивно — «с надеждой и оптимизмом» (48,7%). Примерно половина респондентов отметили, что у них нормальные отношения с родителями (48,8%). Вспоминая себя в детстве, респонденты отмечают, что преимущественно своё свободное время они проводили с «друзьями», «с братом (сестрой) », «с родителями», «с бабушкой (дедушкой) ». При этом, вспоминая, когда респонденты не ощущали себя одинокими в большей степени, они в основном вспоминают своё детство и выбирают позицию «с родителями» (31,7%), а уже потом позиции: «в своей семье с мужем и/или детьми» (29,2%) и «среди друзей» (26,8%).

Определяя критерии успеха своей сегодняшней жизни, и отмечая, что, по их мнению, им уже удалось сделать, женщины выбрали в порядке снижения значимости следующие позиции: наличие семьи (53,6%), наличие людей, которые меня понимают (51,2%), доверительные отношения с детьми (41,4%), хорошие отношения с родителями (39%), собственное хорошее здоровье (38,5%), много друзей (14,6%). В приоритете находятся социальные связи, позволяющие человеку не чувствовать себя одиноко, ощущать признание значимости и необходимости своего существования и своей деятельности. Женщины, которые сумели обрести крепкие межличностные отношения со своей семьей, как правило, отмечают, что в других сферах им не удалось достичь такого же баланса, им не хватает: материального благополучия (51,2%), здоровья (31,7%), верного друга (14,6%), жилья (14%), детей (7,3%).

В современном мире установились вариативные жизненные векторы индивида: от традиционного семейно-центристского поведения до «синглтонов» и «чайлд-фри» — категория людей, которые соответственно не чувствуют себя одиноко без брачного партнера и детей. Частично этот тип людей характеризуется как самодостаточный. Результаты опроса выявили, что доминирует группа женщин, нуждающихся в поддержке детей (51,2%), при этом существенна доля ощущающих себя самодостаточными (26,8%).

В какой мере женщины чувствуют себя одинокими?

Градация ощущения одиночества от максимального до его отсутствия в целом позволяет по-новому осмыслить феномен одиночества, сопрягаемого в общественном сознании, в том числе, с такими понятиями как отсутствие мужа-отца ребёнка и отсутствие детей (рис. 2). Концептуализация «одиночества» устами женщин включает в себя следующие характеристики: ощущение грусти, отсутствие опоры, состояние пустоты, отсутствие близких людей, когда никого нет рядом, когда о тебе редко вспоминают, когда нет «плеча».

Рис. 2. Самоощущение женщинами одиночества, %

Fig. 2. Women’s sense of loneliness, % Источник: составлено по данным авторского исследования.

В целом по исследованию можно сделать вывод об отсутствии прямой корреляции в ответах респондентов их состояния социальной причастности, внутренней социальной реализованности с семейной и репродуктивной реализацией. В ответах не прослеживается значимый акцент на выраженность в понимании социальной позиции женщины как жены и матери. Кроме того, особенно важно подчеркнуть общую обеспокоенность женщин собственным материальным положением, которое играет, по их мнению, значимую роль при формировании семьи и рождении детей, также важным маркером озабоченности женщин выступает как собственное здоровье, так и их близких.

В соответствии с общей системой мотивации такое распределение ответов может говорить о низкой и недостаточной удовлетворённости базовых потребностей женщин: материальное благополучие, жизненная стабильность, здоровье, что не позволяет женщинам рационально перейти в своём самоощущении на иной уровень мотивационной пирамиды и определить в качестве доминантного фактора мотивации своей дальнейшей жизни именно социальный компонент, который в рамках представленной тематики выражен факторами семейности, брачности и детности.

Отмеченные повышенные ожидания женщин в отношении своих детей и их острое желание иметь их поддержку подчёркивает наличие проблемы межпоколенческого непонимания и/или боязнь его наступления. Вместе с тем в отношении собственных родителей респонденты отмечают сохранение нормальных отношений. Базовая мотивационная неготовность к исполнению социальной роли жены и матери и угроза мотивационного диссонанса со стороны мужа, и особенно детей ещё более демотивирует женщин в отношении формирования в собственной системе жизненной мотивации социальных позиций жены и матери как значимых на данном жизненном этапе.

Заключение

Следуя полученным результатам исследования, мотивы репродуктивного поведения женщин предопределены преимущественно компонентами материальной обеспеченности и здоровья, при этом материальное обеспечение также включает социальный компонент самореализации женщин, но в рамках трудового сообщества, коллектива, друзей. Также важным, но в меньшей степени, определяются компоненты внутреннего непринятия социальной роли жены и матери и, наоборот, социальная и внутренняя готовность к принятию и исполнению роли жены и матери, однако обусловленная преимущественно внутренним стремлением и внутренней мотивацией женщин, отчасти вопреки внешне сформированным социальным предпосылкам.

Рассматривая социальное одиночество в контексте брачного и репродуктивного поведения женщин, можно отметить значимые выявленные факторы, позволяющие искать пути преодоления подобного социального и личного состояния. В целом группа факторов формирования со- циального одиночества женщин определяется степенью их реализованности, как личностной, так и общественной, посредством включения в три основные социально-ценностные поля: профессиональное, брачное (семейное), репродуктивное (наличие детей). Причём значимость и последовательность включённости в самооценках распределяется от профессиональной через брачную к репродуктивной. В этой связи социальное одиночество опрошенными женщинами детерминируется как недостаточная реализованность или ее отсутствие в одном (или нескольких) из этих социально-ценностных полей.

Исследование затрагивает важные аспекты формирования семейно-ориентированного поведения современных российских женщин. Социальное одиночество предопределяется в оценках респондентов рядом факторов, которые преимущественно сводятся к поиску стабильности: в работе, доходе, профессиональном, социальном и личном признании. Снижение стигматизации одиноких женщин негативно скажется на устойчивости института семьи и брака в его традиционном для России виде.

Список литературы Оценка репродуктивного поведения и рождаемости на примере степных регионов России

- Чибилёв, А. А. (мл.) Административно-территориальная характеристика степной зоны РФ / А. А. Чибилёв (мл.) // Степи Северной Евразии: Материалы VII международного симпозиума — Оренбург: ИС УрО РАН, 2015. — С. 920-924. EDN: и^КУ

- Калачикова, О.Н. Репродуктивное поведение как фактор воспроизводства населения: тенденции и перспективы: монография / О. Н. Калачикова, А. А. Шабунова — Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. 172 с. EDN: TXDCGL

- Локосов, В.В. Демографическое развитие России: динамика и социально-экономические риски / В. В. Локосов // Вестник российской академии наук.— 2020. — Т. 90.— № 3. — С. 251258. EDN: BOPSEX

- Проказина, Н.В. Демографическая ситуация в регионе: особенности репродуктивного поведения населения / Н. В. Проказина // Среднерусский вестник общественных наук.— 2019 — Т. 14.— № 6. — С. 190-200. DOI: 10.22394/2071-2367-2019-14-6-190-200; EDN: XTSHPV

- Симагин, Ю.А. Результаты исследований демографических проблем России в XXI веке / Ю. А. Симагин // Народонаселение.— 2021. — Т. 24.— № 4. — С. 4-22. DOI: 10.19181/ рориМюп.2021.24.4.1; EDN: G0UDHJ

- Семеко, Г.В. Демографическое развитие в условиях пандемии COVID-19: вызовы для экономики / Г. В. Семеко // Экономические и социальные проблемы России. — 2021.— № 3. — С. 123140. EDN: AOIUAN

- Кашепов, А.В. Социально-экономические факторы смертности в период с 2000 по 2020 гг. / А. В. Кашепов // Социально-трудовые исследования.- 2020.- № 3(40).- С. 18-30. DOI: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-18-30; EDN: DUNFIM

- Лебедева, Т.В. Развитие методов периодизации демографических процессов / Т. В. Лебедева // Интеллект. Инновации. Инвестиции.- 2019.- № 5.- С. 86-93. EDN: NNUUYO

- Мухин, А.А. Применение методов статистического моделирования в оценке факторных зависимостей численности населения Российской Федерации / А. А. Мухин // Вестник Удмуртского университета. Серия экономика и право.- 2016.- Т. 26.- № 3.- С. 29-39. EDN: WHHFMV

- Руднева, О. С. Прогноз пространственного развития территорий на основе анализа демографической безопасности регионов степной зоны / О. С. Руднева, А. А. Соколов // Вестник Челябинского государственного университета. Экономические науки. Вып. 63.- 2018. — № 12(422).- С. 81-87. DOI 10.24411/1994-2796-2018-11209; EDN: VRGMDU

- Руднева, О. С. Демографические предпосылки формирования устойчивого развития сельских территорий степной зоны России / О. С. Руднева, А. А. Соколов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент.- 2017.- Т. 11.-№ 4.- С. 13-21. EDN: ZWGYHZ

- Павловская, О.Г. Современные тенденции демографической ситуации в Оренбургской области / О. Г. Павловская, А. К. Екимов // Оренбургский медицинский вестник.- 2021.- Т. 9.-№ 3(35).- С. 51-55. EDN: OZDUKU1

- Fisher, R.A. Statistical Methods for Research Workers / R. A. Fisher, S. Kotz, N. L. Johnson // Breakthroughs in Statistics.- 1992.- P. 66-70. DOI: 10.1007/978-1-4612-4380-9_6

- Frigge, M. Some Implementations of the Boxplot / M. Frigge, D. C. Hoaglin, B. Iglewicz// The American Statistician.- 1989.- Vol. 43(1).- P. 50-54. DOI: 10.2307/2685173

- Айвазян, С. А. Эмпирический анализ синтетических категорий качества жизни населения / С. А. Айвазян // Экономика и математические методы.- 2003.- Т. 39.- № 3.- C. 19-53. EDN: OOOMWN1

- Реннер, А. Г. К вопросу о ранжировании объектов исследования по изучаемому латентному показателю / А. Г. Реннер, О. И. Стебунова // Вестник ОГУ.- 2014.- № 14(175).- С. 447-451. EDN: VATZLD