Оценка резервных возможностей инспираторной мускулатуры человека с использованием индекса «напряжение - время»

Автор: Сегизбаева Марина Оразовна, Данилова Галина Анатольевна, Солнушкин Сергей Дмитриевич, Чихман Валерий Николаевич, Александрова Нина Павловна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Изучение функциональных возможностей инспираторных мышц здорового человека до и после выполнения велоэргометрической нагрузки возрастающей мощности «до отказа» на основе измерения индекса «напряжение - время». Материалы и методы. Измеряли силовые и временные параметры мышечных сокращений и рассчитывали индекс «напряжение - время» при помощи специально разработанной экспериментальной модели прибора для оценки функционального состояния дыхательной мускулатуры. Результаты. Тяжелая мышечная нагрузка приводила к снижению функционального резерва инспираторных мышц. После выполнения нагрузки максимальное инспираторное давление снижалось на 9 % (p

Индекс "напряжение - время", дисфункция инспираторных мышц, мышечная нагрузка

Короткий адрес: https://sciup.org/14113222

IDR: 14113222 | УДК: 612.18

Текст научной статьи Оценка резервных возможностей инспираторной мускулатуры человека с использованием индекса «напряжение - время»

Введение.*Оценка функционального состояния респираторных мышц чрезвычайно важна при проведении комплексного исследования функции системы дыхания у пациентов с бронхолегочными, сердечно-сосудистыми, нейромышечными заболеваниями. Функциональная недостаточность дыхательной мускулатуры может являться причиной вентиляционных нарушений, приводящих к выраженным клиническим проявлениям: дыхательному дискомфорту, гиповентиляции, респираторному ацидозу и гипоксемии. В ряде случаев дополнительная информация о функциональных возможностях моторного аппарата системы дыхания способствует своевременной и точной диагностике, а так- же помогает клиницистам выбрать наиболее эффективные методы коррекции патологических состояний. Кроме того, оценка потенциальных резервных возможностей дыхательных мышц: их силы и выносливости, устойчивости к развитию утомления при увеличении нагрузки – также имеет большое значение в спортивной и реабилитационной медицине, практике тренировочного процесса спортсменов, физиологии экстремальных состояний.

Одним из современных и информативных методов исследования функции дыхательной мускулатуры является измерение индекса «напряжение – время», учитывающего силовые и временные составляющие мышечного сокращения. Впервые определение индекса «напряжение – время» для диафрагмы было предложено Bellemaro и

Grassino в 1982 г. [1]. Индекс рассчитывается как произведение среднего трансдиафрагмального давления P di /P di max на значение «полезного цикла»: TT di =P di /P di max ·T I /T T , где P di – величина трансдиафрагмального давления, P di max – максимальное трансдиафрагмальное давление, T I – длительность инспираторной фазы дыхательного цикла, T T – длительность всего дыхательного цикла. Использование трансдиафрагмального давления для диагностики диафрагмального утомления обусловлено тем, что, согласно теоретическим данным, его величина прямо связана с напряжением, возникающим в мышечных волокнах диафрагмы, и является надежным показателем, характеризующим силу диафрагмального сокращения. При увеличении вентиляторной нагрузки значения индекса TT di возрастают, а при развитии утомления превосходят свой критический уровень, равный 0,15 [2, 3].

Однако на практике измерение индекса в такой модификации имеет ряд ограничений, связанных с трудоемкостью регистрации трансдиафрагмального давления, сопряженной с введением эзофагального и гастрального зондов и причинением выраженного дискомфорта пациентам. Помимо этого, индекс «напряжение – время» TTdi отражает исключительно работу диафрагмы, не учитывая вклад инспираторных мышц грудной клетки, а также вспомогательной инспираторной мускулатуры в генерацию давления для обеспечения адекватной вентиляции легких. Вместе с тем следует учитывать, что при увеличении нагрузки на моторный аппарат системы дыхания возрастает сила сокращений не только диафрагмы, но и других инспираторных мышц, что проявляется в резком росте инспираторных колебаний плеврального (пищеводного) давления. В связи с этим была предложена и апробирована неинвазивная методика определения индекса «напряжение – время» TT0,1, основанная на измерении инспираторного ротового окклюзионного давления и максимального инспираторного ротового давления [4–8]. Для регистрации окклюзионного ротового давления инспираторный контур перекрывается на 100 мс в самом начале вдоха. Максимальное инспираторное давление измеряется в ротовой полос- ти при максимальных инспираторных усилиях, выполненных при полном перекрытии инспираторного контура. При этом часто используется обратная зрительная связь с монитором, на котором испытуемый видит колебания развиваемого им инспираторного давления. Производится не менее 5 попыток через 1 мин каждая. Измеренные величины Р0,1 и РI max используются вместо Pdi и Pdi max для расчета индекса «время – напряжение»: ТТ0,1=P0,1/PI max·TI/TT. При проведении специальных методических исследований были обнаружены корреляционные зависимости с высоким коэффициентом корреляции между ТТdi и ТТ0,1 (r=0,915; р<0,001), Pdi/Pdi max и P0,1/PI max (r=0,952; р<0,001), P0,1 и Pes (r=0,816; р=0,04), P0,1и Pdi (r=0,806; р=0,005) [8].

Цель исследования. Изучение влияния мышечной нагрузки возрастающей мощности на функциональные возможности инспираторных мышц здорового человека на основе измерения индекса «напряжение – время» ТТ 0,1 при помощи разработанной экспериментальной модели прибора для оценки функционального состояния дыхательных мышц.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 10 здоровых мужчин в возрасте 19–27 лет. До начала исследования все участники были осмотрены врачом-пульмонологом, не имели в анамнезе пульмонологических, сердечно-сосудистых и нейромышечных заболеваний и не были подвержены острым респираторным вирусным инфекциям в течение предшествующих 2 мес. Все обследуемые были подробно проинформированы о применяемых методиках, последовательности проведения исследований и дали письменное согласие на участие в эксперименте. Все исследования проведены в соответствии с положениями Хельсинской декларации об исследованиях с участием человека. Для того чтобы стандартизировать получаемые результаты, все приглашенные к участию в исследовании были одной возрастной категории, имели сходные антропометрические данные, а также примерно одинаковый уровень физической подготовленности. Обследуемые не имели табачной зависимости и не принимали каких-либо фармацевтических препаратов.

Оценку функционального резерва инспираторных мышц проводили до (контроль) и после выполнения велоэргометрической нагрузки. Все испытуемые выполняли мышечную нагрузку возрастающей мощности ступенчато «до отказа». Стартовая нагрузка составляла 50 Вт, последовательно увеличиваясь каждые 3 мин на 50 Вт до достижения 150 Вт. После этого нагрузка автоматически возрастала на 25 Вт каждую минуту. Частота педалирования составляла 60–70 об./мин. В ходе исследования испытуемые дышали через дыхательную маску (Hans Rudolph, USA), последовательно соединенную с пластиковой клапанной коробкой, разделяющей инспираторный и экспираторный контуры. Объемновременные и метаболические респираторные параметры непрерывно регистрировались в покое и во время выполнения нагрузочного теста с помощью спиро-эргометрической установки (Quark CPET Lab, Cosmed, Italy). До начала проведения теста с нагрузкой возрастающей мощности и через 15–20 мин после его завершения производилось измерение индекса «напряжение – время» с помощью специально разработанного аппаратно-программного комплекса (рис. 1).

Основа прибора – специально созданное устройство MD245, производящее снятие показаний с датчика давления MPX53GP (Freescale Semiconductor). Прибор для регистрации необходимых показателей и расчета индекса «напряжение – время» состоит из загубника, пластиковой клапанной коробки для разделения инспираторного и экспираторного потоков, а также дополнительного электромагнитного клапана на входе инспираторного воздуховода. Прибор позволяет производить непрерывную регистрацию и расчет инспираторного ротового давления при спокойном дыхании (P mI ), при кратковременном перекрытии инспираторного потока (Р 0,1 ) – окклюзионное инспираторное давление, а также при выполнении максимальных инспираторных усилий при полном перекрытии инспираторного контура (P mI max или MIP).

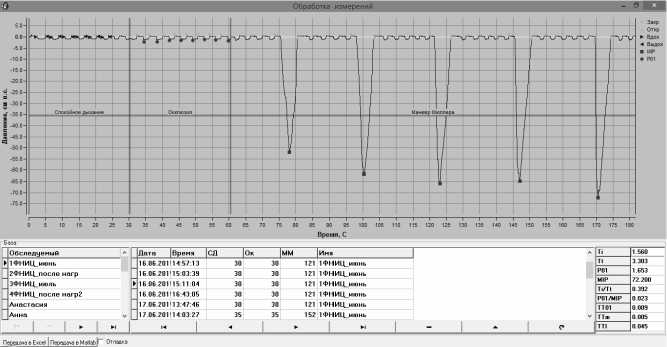

Измерение давления осуществляется с помощью сигма-дельта АЦП AD7192 (Analog Devices) c последующей передачей цифрово- го результата по интерфейсу USB в персональный компьютер. Управление устройством MD245, включая управление электромагнитным клапаном перекрытия инспираторного контура, осуществляется с помощью компьютера с интерфейсом USB 2.0 FullSpeed. Специально разработанное программное обеспечение осуществляет на базе устройства MD245 регистрацию инспираторного ротового давления, управление электромагнитным клапаном перекрытия инспираторного контура, графическое отображение регистрируемого давления во времени, определение временных параметров дыхательного цикла, сохранение регистрируемых сигналов в базе данных, а также вычисление и сохранение всех необходимых параметров (рис. 2). Расчет индекса «напряжение – время» автоматически производился по формуле TT0,1=P0,1/PmI max·TI/TT, где P0,1 – инспираторное ротовое окклюзионное давление, регистрируемое во время спокойного дыхания при кратковременном (0,1 с) перекрытии инспираторного контура (давление, развиваемое в маске (во рту) испытуемого по время перекрытия контура вдоха, выравнивается с альвеолярным давлением и отражает силу сокращений всех инспираторных мышц), PmI max – максимальное инспираторное давление, регистрируемое при максимальном инспираторном маневре при перекрытии инспираторного контура (отражает максимальную силу сокращений всех инспираторных мышц), TI – длительность инспираторной фазы дыхательного цикла, TT – длительность полной фазы дыхательного цикла.

Статистическая обработка полученных результатов производилась программными средствами. Результаты представлены в виде средней и ее стандартной ошибки (М±m). Различия средних величин считались достоверными при уровне значимости p<0,05.

Результаты и обсуждение. Основные антропометрические и спирометрические показатели участников исследования представлены в табл. 1. Все испытуемые были здоровы и имели соответствующие росту и весу спирометрические показатели.

Рис. 1.

Прибор для оценки функционального состояния инспираторных мышц (экспериментальная модель)

Рис. 2. Интерфейс программы для измерения и расчета индекса «напряжение – время» инспираторных мышц человека

Максимальная мощность выполненной нагрузки составила 244,2±15,4 Вт. У всех испытуемых рост минутной вентиляции (V E ) обеспечивался за счет увеличения как частоты дыхания, так и величины дыхательного объема (табл. 2).

Однако следует отметить, что у некоторых испытуемых на последних секундах нагрузки прирост легочной вентиляции прекращался, и даже наблюдалось снижение ее значений, причем резко возрастала частота дыхания и снижалась величина дыхательного объема (рис. 3). Такой паттерн дыхательных движений характерен для подверженных утомлению респираторных мышц и является косвенным подтверждением развития процесса утомления. При таком режиме работы сила мышечных сокращений снижается, уменьшается величина дыхательного объема, падает время мышечного расслабления (ТE), т.е. проявляются все косвенные признаки развития процесса утомления дыхательной мускулатуры. Это приводит к ограничению прироста минутной вентиляции легких, ее несоответствию метаболическим запросам организма и отказу от продолжения выполнения мышечной нагрузки. В работах последних лет было показано, что при выполнении тяжелых мышечных нагрузок даже у здорового человека развивается утомление дыхательных мышц [9, 10]. Дисфункция респираторной мускулатуры может вносить вклад в ограничение максимальной работоспособности человека, особенно если нагрузка выполняется на фоне резистивного сопротивления дыханию [11, 12]. Для того чтобы количественно оценить функциональный резерв инспираторных мышц до и после проведения нагрузочного теста возрастающей мощности «до отказа», мы сравнили силовые и временные параметры сокращения инспираторных мышц, а также значения индекса «напряжение – время» в покое (контроль) и после выполнения тяжелой мышечной нагрузки. Результаты проведенных измерений показали, что в условиях спокойного дыхания у здоровых молодых мужчин все составляющие индекса соответствуют норме и сопоставимы с данными других авторов (табл. 3) [4, 7].

Результаты расчета индекса «напряжение – время» и анализ изменения его силовых и временных составляющих после выполнения тяжелых мышечных нагрузок показали, что нагрузка вызывает снижение функционального резерва инспираторной мускулатуры. Значения индекса ТТ0,1 после нагрузочного теста значительно превышали контрольные показатели – на 75 % (табл. 3). Это соответствует литературным данным [4, 7]. Увеличение индекса после нагрузки происходило преимущественно за счет изменения силовой составляющей мышечного сокращения: максимальное инспираторное давление снижалось, возрастало окклюзионное ротовое дав- ление (табл. 3). Временной компонент существенно не изменялся. Однако следует отметить, что исследование проходило через 15–20 мин после завершения нагрузки, за это время ритм дыхания полностью восстанавливался до контрольных значений, и временная составляющая мышечного сокращения не оказывала влияния на индекс ТТ0,1. Для получения наиболее объективных данных следует проводить измерения непосредственно после завершения нагрузочного теста. Таким образом, простой и легко определяемый индекс «напряжение – время» ТТ0,1 может быть чрезвычайно информативен и полезен для оценки функциональных возможностей инспираторных мышц человека и применяться при проведении комплексной оценки функционального состояния кардиореспираторной системы спортсменов, а также влияния общего тренировочного процесса на функцию респираторной мускулатуры и эффекта специфической тренировки дыхательной мускулатуры на ее выносливость и устойчивость к развитию утомления.

Таблица 1

Основные антропометрические и спирометрические показатели испытуемых

|

Параметр |

Значение |

|

Возраст, лет |

23,5±2,6 |

|

Рост, см |

175,8±2,8 |

|

Вес, кг |

69,6±4,9 |

|

BMI |

22,9±1,5 |

|

FVC, лет |

5,38±0,25 |

|

FVC, % |

106,8±7,8 |

|

FEV 1 , лет |

4,6±0,4 |

|

FEV 1 , % |

107,8±5,8 |

|

PEF, л/с |

9,7±0,7 |

|

PEF, % |

101,4±6,1 |

|

FEV 1 /FVC, % |

85,2±2,8 |

|

PIF, л/с |

7,2±1,0 |

|

MVV, л/с |

152,2±8,8 |

|

MVV, % |

84,8±5,2 |

Список литературы Оценка резервных возможностей инспираторной мускулатуры человека с использованием индекса «напряжение - время»

- Bellemare F., Grassino A. Effect of pressure and timing of contraction on human diaphragm fatigue. J. Appl. Physiol. 1982; 53 (5): 1190-1195.

- Bellemare F., Grassino A. Evaluation of human diaphragm fatigue. J. Appl. Physiol. 1982; 53 (5): 1196-1206.

- Bellemare F., Grassino A. Force reserve of the diaphragm in patient with chronic obstructive pulmonary disease. J. Appl. Physiol. 1983; 55 (1): 8-15.

- Chlif M., Keochkerian D., Feki Y., Vaidie A., Choquet D., Ahmaidi S. Inspiratory muscle activity during incremental exercise in obese men. Int. J. Obes. (Lond.). 2007; 31 (9): 1456-1463.

- Garcia-Rio F., Pino J.M., Ruiz A., Diaz S., Prados C., Villamor J. Accuracy of noninvasive estimates of respiratory muscle effort during spontaneous breathing in restrictive diseases. J. Appl. Physiol. 2003; 95 (4): 1542-1549.

- Garda-Rw F., Mediano O., Pino J.M., Lores V., Fernandez I., Alvarez-Sala J.L., Villamor J. Noninvasive measurement of the maximum relaxation rate of inspiratory muscles in patients with neuromuscular disorders. Respiration. 2006; 73 (4): 474-480.

- Hayot M., Ramonatxo M., Matecki S., Millic-Emili J., Prefault C. Noninvasive assessment of inspiratory muscle function during exercise. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2000; 162 (6): 2201-2207.

- Ramonatxo M., Boulard P., Prefaut C. Validation of a noninvasive tension-time index of inspiratory muscles. J. Appl. Physiol. 1995; 78 (2): 646-653.

- Romer L.M., Polkey M.I. Exercise-induced respiratory muscle fatigue: implications for performance. J. Appl. Physiol. 2008; 104 (3): 879-888.

- Segizbaeva M.O., Donina Zh.A., Timofeev N.N., Korolyov Yu.N., Golubev V.N., Aleksandrova N.P. EMG-analyses of human inspiratory muscle resistance to fatigue during exercise. Adv. Exp. Med. and Biol. 2013; 788: 197-205.

- Perlovitch R., Gefen A., Elad D., Ratnovsky A. Kramer M.R., Halpern P. Inspiratory muscles experience fatigue faster than the calf muscles during treadmill marching. Respir. Physiol. & Neurobiol. 2007; 156 (1): 61-68.

- Segizbaeva M.O., Aleksandrova N.P. Effect of oxygen breathing on inspiratory muscle fatigue during resistive load in cycling men. J. Physiol. and Pharmacol. 2009; 60 (suppl. 5): 111-116.