Оценка результатов лечения пациентов с переломами проксимального конца бедренной кости разработанным стержневым аппаратом в сравнении с различными видами остеосинтеза

Автор: Салохиддинов Фахриддин Бахриддинович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.27, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель. Проанализировать результаты лечения пациентов с переломами проксимального конца бедренной кости с использованием разработанного стержневого аппарата в сравнении с различными видами остеосинтеза. Материалы и методы. В исследование входило 86 пациентов с переломами проксимального конца бедренной кости, пролеченных в отделении экстренной травматологии Многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии с июля 2016 года по декабрь 2018 года. Из них 52 мужчины и 34 женщины. Возраст пациентов, участвующих в исследовании, 22-92 года (средний возраст - 54,1 ± 1,1 года). Эффективность лечения оценивалась в зависимости от используемой методики лечения. Больные были разделены на 3 группы: в I группу вошли 39 пациентов, которым был выполнен остеосинтез спицами; во II группу - 29 пациентов, которым был выполнен остеосинтез накостными пластинами; III группу составили 18 пациентов, которым было проведено оперативное лечение с использованием разработанного нами стержневого аппарата наружной фиксации. Результаты. Полученные результаты лечения изучены у 58 больных в срок от одного года до 2-х лет. В I группе получены хорошие результаты у 11 пациентов (45,8 %), удовлетворительные - у 8 (33,3 %), неудовлетворительные - у 5 (20,9 %) пациентов, что было обусловлено несращением перелома, развитием асептического некроза головки бедренной кости и анкилоза тазобедренного сустава. Во II группе хорошие результаты достигнуты у 13 (68,4 %) пациентов, удовлетворительные - у 4 (21,1 %) и неудовлетворительные - у 2 (10,5 %) пациентов. Неудовлетворительный результат обусловлен несоблюдением ортопедического режима пациентами и самовольным ранним снятием гипсовой повязки. В III группе у 11 (73,4 %) пациентов получены хорошие результаты, удовлетворительные - у 2 (13,3 %) и неудовлетворительный результат наблюдался у 2 (13,3 %) пациентов (через 2 месяца после демонтажа аппарата произошел лизис шейки бедренной кости после субкапитального перелома). В динамике отмечалось сращение головки бедренной кости с укорочением нижней конечности на 2,0 см. Заключение. Предложенная методика с применением стержневых аппаратов наружной фиксации имеет динамические возможности и позволяет обеспечить необходимые условия для успешного сращения после произведенной репозиции (стабильную фиксацию отломков, динамическую и дозированную компрессию). Сроки фиксации кости стержневым аппаратом наружной фиксации зависят от типа перелома: при переломах типа А средней срок фиксации составлял 4 ± 1 месяц, типа В - 5 ± 1 месяц. Применение стержневого аппарата у больных с переломами проксимального конца бедренной кости позволяет достигнуть стабилизации общего состояния больных, облегчает уход, возможна профилактика вторичных осложнений, ранняя разработка движений в смежных суставах. Предложенный способ может быть методом выбора среди известных современных технологий.

Лечение, переломы, бедренная кость, чрескостный остеосинтез, стержневой аппарат

Короткий адрес: https://sciup.org/142230166

IDR: 142230166 | УДК: 617.582.5-001.5-089.227.844 | DOI: 10.18019/1028-4427-2021-27-2-175-181

Текст научной статьи Оценка результатов лечения пациентов с переломами проксимального конца бедренной кости разработанным стержневым аппаратом в сравнении с различными видами остеосинтеза

Лечение переломов проксимального конца бедренной кости остаётся одной из основных проблем в травматологии и ортопедии. После травмы пациенты утрачивают спо собно сть к самообслуживанию и нуждаются в по сто-янном уходе, а сопутствующие заболевания затрудняют проведение оперативного лечения. Коррекция сопутствующих заболеваний требует соблюдения длительного постельного режима, что, в свою очередь, приводит к развитию грозных осложнений, таких как гипостатическая пневмония, тромбоэмболия, развитие пролежней и др.

По литературным данным, пострадавшие с переломами шейки бедренной кости во всем мире в 1990 году составляли 1,3 млн., а к 2025 году это число удвоится, к 2050 году достигнет 4,5 млн. [1]. Летальность при переломах шейки бедренной кости в течение первого года достигает 36 %, что связано с декомпенсацией сопутствующих заболеваний, а в течение 2–3 лет она варьирует в диапазоне 41–47 % [2, 3], поэтому это проблема не только медицинская, но и социально-экономическая.

Клинические наблюдения показывают, что лечение переломов проксимального конца бедренной кости оперативным путем доказывает своё преимущество над консервативными методами. Благодаря разработке малотравматичных методов оперативного лечения сокращается время операции, уменьшается интраоперационная кровопотеря и возможность выполнения операции без использования общей анестезии. В современной медицине переломы проксимального конца бедренной кости являются абсолютным показанием к оперативному лечению, при этом возраст больных не является противопоказанием. Однако имеющиеся со- путствующие заболевания (сердечнососудистые заболевания, дыхательная недостаточность, сахарный диабет в стадии декомпенсации, тромбоз глубоких вен нижних конечностей) играют немаловажную роль в проведении адекватного оперативного лечения. Раннее оперативное лечение с проведением стабильного остеосинтеза переломов проксимального конца бедренной кости заметно снизило частоту различных осложнений и летальность [4].

Несмотря на развитие эндопротезирования, основным методом лечения переломов проксимального конца бедренной кости остаётся остеосинтез, для которого разработано огромное количество различных фиксаторов [5–8]. Однако из-за высокой стоимости фиксаторов данный вид остеосинтеза становится недоступным для большинства больных.

Цель исследования : проанализировать результаты лечения пациентов с переломами проксимального конца бедренной кости с использованием разработанного стержневого аппарата в сравнении с различными видами остеосинтеза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

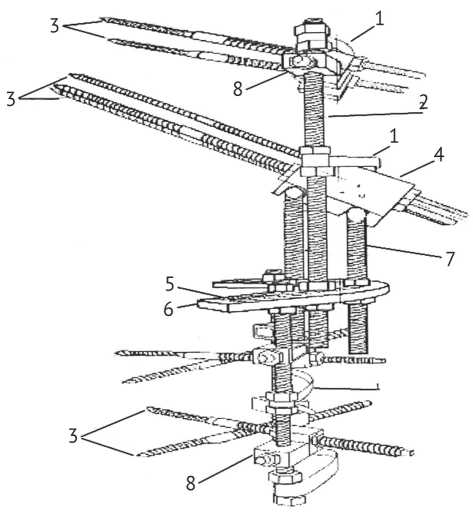

Для улучшения результатов лечения нами разработана модель стержневого аппарата для остеосинтеза переломов проксимального конца бедренной кости и центральных вывихов головки бедренной кости (патент FAP № 01180 от 2016 г.). Первый модуль предназначен для остеосинтеза переломов диафизарной части длинных костей нижней конечности [9].

Устройство (рис. 1) для лечения переломов проксимального конца бедренной кости и центральных вывихов головки бедренной кости используется следующим образом. Закрытую репозицию отломков бедренной кости проводят на ортопедическом столе под контролем электронно-оптического преобразователя (ЭОП) или посредством серии контрольных рентгеновских снимков. Устройство собирают с помощью дуговых опор (1) с отверстиями для резьбовых стяжек (2), затем накладывают на поврежденный сегмент. После достижения репозиции отломков проксимального конца бедренной кости, под контролем ЭОП и при помощи электродрели проводят спицу Киршнера (№ 81/823-53 регистрации в Государственном реестре медицинских изделий) в шейку бедренной кости (служит проводником для образования канала). При помощи канюлированной фрезы по ходу спицы образуют канал, в который вводят стержень Шанца (3) с его фиксацией на цилиндрической муфте (4). Параллельно первому каналу формируют еще два канала по оси шейки бедренной кости, в сформированные каналы вводят еще два стержня Шанца (3). При этом фиксатор закрепляется в прорезях (5) дугообразной пластины (6) при помощи П-образных резьбовых стяжек (7). С целью стабилизации костных фрагментов устанавливают по две пары стержней Шанца (3) на верхней трети и средней трети бедренной кости под углом друг к другу и с помощью кронштейнов (8) фиксируют их на резьбовые стяжки (2). При необходимости (если имеются краевые переломы крыши вертлужной впадины) могут устанавливаться дополнительные пары стержней Шанца (3) над вертлужной впадиной. На применение в клинике предложенного стержневого аппарата получено разрешение комитета по этике № 6/2019 от 22.05.2019 г.

Рис. 1. Эскиз стержневого аппарата для остеосинтеза переломов проксимального конца бедренной кости и центральных вывихов головки бедренной кости

Под нашим наблюдением в отделении экстренной травматологии Многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии с июля 2016 года по декабрь 2018 года находились 86 пациентов с переломами проксимального конца бедренной кости. Из них мужчин было 52, женщин – 34. Возраст пациентов варьировал от 22 до 92 лет, средний возраст – 54,1 ± 1,1 года. Из них 28 (32,6 %) пациентов получили травму в результате дорожно-транспортных происшествий, у 41 (47,7 %) были бытовые травмы и у 17 (19,7 %) – производственные.

По характеру перелома, согласно классификации АО/ASIF 2018 года [10], у 35 пациентов наблюдался перелом типа 31А1, у 18 – перелом типа 31А2, у 2 пациентов – 31А3, у 4 пациентов – 31В1, у 8 пациентов – 31В2

и у 19 - наблюдался перелом типа 31В3. Из общего числа больных в 18 случаях наблюдались множественные повреждения (у 12 пациентов переломы бедренной кости сочетались с переломами лучевой кости в типичном месте, у 4 – с переломом плечевой кости и в 2 случаях наблюдался перелом седалищной кости). У большинства пациентов имелись сопутствующие заболевания (сахарный диабет, сердечнососудистые заболевания, артрозы, избыточная масса тела и пр.).

Для анализа эффективности лечения в зависимости от используемой методики пациенты были разделены на 3 группы (табл. 1): в I группу вошли 39 пациентов, которым был выполнен остеосинтез пучком спиц Киршнера. По характеру переломов тип А встретился у 24 (61,5 %) пациентов, тип В – у 15 (38,5 %) пациентов. По полу из 39 пациентов мужчин было 23 (59 %), женщин – 16 (41 %). В возрасте 22 – 60 лет было 32 (82 %) пациента, 7 пациентов (28 %) были старше 60 лет.

Во II группу вошли 29 пациентов. Им выполнен остеосинтез накостной металлической пластиной (пластиной Бакичарова, пластиной АО и ChM). По характеру переломов тип А наблюдался у 20 (68,95 %) пациентов, тип В – у 9 (31,05 %) пациентов. Мужчин было 19 (65,5 %), женщин – 10 (34,5 %). Из 29 пациентов 17 (58,6 %) были в возрасте от 22 до 60 лет, 12 (41,4 %) – старше 60 лет.

III группу составили 18 пациентов, им проведен остеосинтез разработанным стержневым аппаратом наружной фиксации. По характеру переломов тип А наблюдался у 11 (61,15 %) пациентов, тип В – у 7 (38,85 %) пациентов. Из них мужчин было 12 (66,7 %), женщин –

6 (33,3 %). Из 18 пациентов 11 (61,1 %) были в возрасте 22–60 лет, 7 пациентов (38,9 %) – старше 60 лет.

При поступлении пациентов в приемном отделении после клинико-рентгенологического обследования производилось наложение гипсовой повязки «дерота-ционный сапог». После стабилизации состояния выполнялся тот или иной вариант остеосинтеза в сроки от 3 дней до 2 недель после травмы.

Проводились занятия лечебной физкультурой с целью профилактики гипостатической пневмонии. В зависимости от примененного метода остеосинтеза, на 2–3 сутки после операции, пациенты приступали к активизации (проводили ЛФК, дыхательную гимнастику и профилактику пролежней). У больных, которым был проведен остеосинтез пучком спиц Киршнера или накостной пластиной на 2-е или 3-и сутки, поврежденная нижняя конечность фиксировалась кокситной гипсовой повязкой. Пациенты после остеосинтеза с использованием разработанного стержневого аппарата проводили тренировку четырехглавой мышцы бедра с осуществлением пассивных и активных движений во всех суставах поврежденной конечности, обучались самостоятельно вставать с постели, стоять, затем начинали передвигаться при помощи костылей или перекатных устройств. Через 1–1,5 месяца после проведенного остеосинтеза разработанным стержневым аппаратом пациенты переходили на полную нагрузку весом тела.

Для изучения эффективности различных методов остеосинтеза оценивались частота осложнений, длительность пребывания в стационаре. Отдаленные результаты лечения изучены по системе Маттиса [11].

Таблица 1

|

Группы |

Тип |

||||||

|

А1 |

А2 |

А3 |

В1 |

В2 |

В3 |

Всего |

|

|

I |

18 (46,1 %) |

6 (15,4 %) |

– |

1 (2,6 %) |

3 (7,7 %) |

11 (28,2 %) |

39 (45,3 %) |

|

II |

12 (41,4 %) |

7 (24,1 %) |

1 (3,45 %) |

1 (3,45 %) |

4 (13,8 %) |

4 (13,8 %) |

29 (33,7 %) |

|

III |

5 (27,8 %) |

5 (27,8 %) |

1 (5,55 %) |

2 (11,1 %) |

1 (5,55 %) |

4 (22,2 %) |

18 (21 %) |

|

Всего |

35 (40,7 %) |

18 (21 %) |

2 (2,3 %) |

4 (4,6 %) |

8 (9,3 %) |

19 (22,1 %) |

86 (100 %) |

РЕЗУЛЬТАТЫ

Распределение пациентов с переломами проксимального конца бедренной кости по группам согласно классификации АО/ASIF (2018 г.)

В первой группе пациентов (n = 39) отмечалось 41 осложнение (табл. 2). Из них подкожная флегмона наблюдалась в 3 случаях. Этим больным произведено вскрытие флегмоны и назначена антибиотикотерапия. Миграция и перелом спиц наблюдались в 8 случаях, из них в двух случаях спица была удалена из передней стенки живота; у 1 пациента через 45 дней после остеосинтеза пучком спиц произошла миграция спиц, которая осложнилась перфорацией мочевого пузыря. Совместно с урологом пациенту в экстренном порядке произведена операция – удаление мигрировавшей спицы с наложением катетера Петцера. Вторичные контрактуры тазобедренного и коленного суставов наблюдались у 11 пациентов, асептический некроз головки наблюдался в 2 случаях, лизис шейки бедренной кости или ложный сустав – в 5 случаях, летальных исходов не было. Замедленная консолидация перелома наблюдалась у 3-х пациентов, развитие пролежней констатировано в 4 случаях. Средний срок сращения костных отломков составил 6 ± 1 месяц. Средняя длительность пребывания пациентов в стационаре – 5 ± 1 день. Повторная госпитализация имела место в трех случаях по поводу вышеуказанных осложнений.

У пациентов во второй группе (n = 29) наблюдались 40 случаев проблем и осложнений. В послеоперационном периоде вскрытие гематомы послеоперационной раны выполнено в 2 случаях. Повторная коррекция уровня гемоглобина с применением гемо- и плазмотрансфузии выполнена в 6 случаях. Вторичное заживление раны наблюдалось в 5 случаях. У 5 пациентов наблюдался перелом металлоконструкции (из них двум пациентам был произведен остеосинтез пластиной Бакичарова и АО, 3-м – остеосинтез пластиной ChM). В 2-х случаях произведен реостеосинтез интрамедуллярным штифтом с блокированием. Три пациента отказались от оперативного лечения, им продолжено консервативное лечение, было достигнуто сращение перелома с варусной деформацией. Вследствие наложения кокситной гипсовой повязки вторичные контрактуры тазобедренного и коленного суставов отмечались в 8 случаях. Асептический некроз головки наблюдался в 2 случаях, лизис шейки бедренной кости – у 2 больных, летальных исходов не было. Замедленная консолидация перелома наблюдалась у 2 пациентов. Средний срок сращения костных отломков составил 5,5 ± 1 месяц. Средняя продолжительность нахождения в стационаре пациентов составила 12 ± 2,5 дня. Повторная госпитализация наблюдалась в 5 случаях по поводу вышеуказанных осложнений.

В третьей группе пациентов (n = 18) отмечались 13 осложнений, в основном в амбулаторном периоде. Нагноение мягких тканей вокруг стержней наблюдалось в 3 случаях и было купировано местным применением антибиотиков. Из них у одного пациента через 1,5 месяца возникла необходимость удаления стержневого аппарата, однако к тому моменту уже произошло сращение шейки бедренной кости с ее варусной деформацией. Ограничение амплитуды движений в тазобедренном и коленном суставах по сравнению со здоровой конечностью (не более 10°) наблюдалось в 5 случаях. У 2 пациентов отмечался перелом головки бедренной кости 31В1.3 по классификации АО/ASIF. Им через 6 месяцев произведен демонтаж стержневого аппарата, после чего произошел лизис шейки бедренной кости, появились непостоянные боли в области тазобедренного сустава. Больным было рекомендовано ходить при помощи костылей с умеренной нагрузкой на конечность. В динамике на контрольном снимке отмечалось сращение головки бедренной кости с укорочением на 2,0 см. Повторная госпитализация наблюдалась в 1 случае: пациент повторно получил травму при падении, после чего появились сильные боли в поврежденной конечности. На МСКТ стояние костных отломков и стабильность стержневого аппарата без изменений, после клинико- рентгенологического обследования диагностирована невралгия седалищного нерва, выполнена новокаиновая блокада и курс физиотерапии. Боли купированы. Демонтаж аппарата проводили после клинико-рентгенологического обследования: при отсутствии боли и отеков на поврежденной конечности, легкой и уверенной походки и наличии рентгенологических признаков консолидации перелома. Средней срок фиксации аппаратом составил 4,5 ± 1 месяц. Средняя продолжительность пребывания пациентов в стационаре составила 8 ± 1 день.

Отдаленные результаты лечения изучены у 58 (67,4 %) пациентов (табл. 3) в сроки от 1 года до 2 лет, результаты оценивались при помощи метода Маттиса. Из таблицы 3 видно, что в первой группе пациентов получены хорошие результаты в 11 (45,8 %) случаях, удовлетворительные – в 8 (33,3 %), неудовлетворительные – в 5 (20,9 %) случаях, что было обусловлено несращением перелома, развитием асептического некроза головки бедренной кости и анкилоза тазобедренного сустава. Во второй группе хорошие результаты были в 13 (68,4 %) случаях, удовлетворительные – в 4 (21,1 %), неудовлетворительные – в 2 (10,5 %) случаях. Неудовлетворительный результат был обусловлен несоблюдением ортопедического режима пациентами и самовольным ранним снятием гипсовой повязки. В третьей группе в 11 (73,4 %) случаях получены хорошие результаты, удовлетворительные – в 2 (13,3 %) случаях, неудовлетворительный результат наблюдался у 2 (13,3 %) пациентов, у которых на контрольной рентгенограмме отмечался субкапитальный перелом, через 2 месяца после демонтажа аппарата произошел лизис шейки бедренной кости. В динамике отмечалось сращение головки бедренной кости с укорочением нижней конечности на 2,0 см.

Таблица 2

|

Виды осложнений |

Группы больных |

||

|

I группа (n = 39) |

II группа (n = 29) |

III группа (n = 18) |

|

|

Нагноение раны |

– |

3 |

– |

|

Гематома послеоперационной раны |

– |

2 |

– |

|

Подкожная флегмона |

3 |

||

|

Острая анемия |

– |

6 |

– |

|

Воспаление мягких тканей вокруг стержней |

– |

– |

3 |

|

Вторичное заживление раны |

– |

5 |

– |

|

Замедленная консолидация перелома |

3 |

2 |

3 |

|

Асептический некроз головки бедренной кости |

2 |

2 |

– |

|

Лизис шейки бедренной кости, ложный сустав |

5 |

2 |

2 |

|

Миграция и перелом металлоконструкции |

8 |

5 |

– |

|

Контрактура смежных суставов |

11 |

8 |

5 |

|

Гипостатическая пневмония |

5 |

3 |

– |

|

Развитие пролежней |

4 |

2 |

– |

Таблица 3

|

Результаты |

Группы больных |

||

|

I группа (n = 24) |

II группа (n = 19) |

III группа (n = 15) |

|

|

Хорошо |

11 (45,8 %) |

13 (68,4 %) |

11(73,4 %) |

|

Удовлетворительно |

8 (33,3 %) |

4 (21,1 %) |

2 (13,3 %) |

|

Неудовлетворительно |

5 (20,9 %) |

2 (10,5 %) |

2 (13,3 %) |

|

Итого |

100 % |

100 % |

100 % |

Местные и общие осложнения у пациентов в зависимости от вида остеосинтеза

Отдаленные результаты лечения пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости

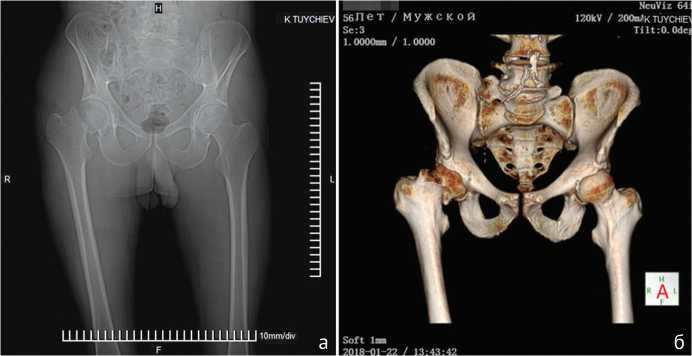

Клинический пример . Пациент Т., 1962 г.р., получил травму при падении с крыши дома с высоты около 2,5–3 метров. При поступлении диагностирована сочетанная травма: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытый субкапитальный перелом правой бедренной кости со смещением костных отломков (АО/ASIF-31 В2.1) (рис. 2). После проведенной предоперационной подготовки на 2-е сутки с момента травмы выполнен остеосинтез шейки правой бедренной кости стержневым аппаратом нашей конструкции (рис. 3). На 3-и сутки после травмы (рис. 4) пациенту назначили курс реабилитационных мероприятий: пациент начинал самостоятельно сидеть на кровати, ходить при помощи костылей.

Послеоперационный период протекал без осложнений, что позволило на 8 сутки выписать пациента из стационара с удовлетворительным объемом движений в суставах поврежденной нижней конечности. Через 24 недели отмечалось сращение костных отломков (рис. 5), после чего аппарат демонтирован. При контрольном осмотре через 1 год на рентгенограмме (рис. 6) отмечается восстановление анатомической структуры с укорочением поврежденной конечности на 1,0 см. Пациент при ходьбе жалоб не предъявляет, хромота отсутствует, движения в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах в полном объеме, отмечается хороший анатомо-функциональный результат (рис. 7).

Рис. 2. Обзорная рентгенограмма тазобедренных суставов (а) пациента Т., 1962 г.р., и 3D-модель (б) до операции

Рис. 3. Обзорная рентгенограмма тазобедренных суставов пациента Т., 1962 г.р., после операции

Рис. 4. Фото пациента Т., 1962 г.р., на 3-и сутки после операции

Рис. 5. Обзорная рентгенограмма тазобедренных суставов пациента Т., 1962 г.р., через 24 недели после операции

Рис. 6. Обзорная рентгенограмма тазобедренных суставов пациента Т., 1962 г.р., через 1 год после операции

Рис. 7. Фото пациента Т., 1962 г.р., функциональный результат через 1 год после операции

ДИСКУССИЯ

Остеосинтез с применением пучков спиц, хотя и имеет преимущество благодаря своей малоинвазив-ности, непродолжительности выполнения операции по сравнению с накостным остеосинтезом пластинами и АНФ, обладает рядом недостатков: не обеспечивает жесткую стабильность, требует наружной иммобилизации и постоянного контроля. Часто встречаются осложнения (миграция спиц в полость тазобедренного сустава и малого таза). Вследствие длительной фиксации кок-ситной гипсовой повязкой наблюдаются вторичные контрактуры тазобедренного и коленного суставов.

Применение остеосинтеза накостной металлической пластиной сопровождается открытой репозицией и скелетированием отломков, что нарушает биологические основы консолидации и требует дополнительной гипсовой фиксации, которая создаёт дискомфорт, приводит к адинамии, уменьшает возможности самообслуживания. Кроме того, в результате длительной фиксации кокситной гипсовой повязкой формируются вторичные контрактуры тазобедренного и коленного суставов. К наиболее серьезным осложнениям относится потеря достигнутой коррекции, когда из-за лизиса кости происходит миграция винтов в головке бедра и нарушается стабильность фиксации отломков [12, 13].

Изучение литературных данных показало, что для остеосинтеза переломов проксимального отдела бедра разработано большое количество различных специальных стержневых фиксаторов [5, 10, 14–16].

Предложенная А.С. Аллахвердиевым и Ю.П. Солдатовым монолатеральная спице-стержневая конструкция для остеосинтеза переломов шейки бедренной кости [5] позволила уменьшить число осложнений в 4 раза и в 95,7 % случаев получить положительные результаты, в то время как фиксация костных отломков пучком спиц с закреплением их в аппарате Илизарова – только в 60,9 %. Это ещё раз доказывает, что при остеосинтезе переломов шейки бедренной кости пучком спиц стабильная фиксация недостаточна в связи с отсутствием межотломковой компрессии.

Разработанные АНФ имеют ряд преимуществ, что позволяет успешно применять их при оказании ургентной помощи. Среди этих преимуществ следует отметить надежность устойчивой фиксации фрагментов поврежденного сегмента с минимальным риском вторичных смещений. Важным аспектом внешней фиксации является возможность одномоментной репозиции и коррекции деформации в любых плоскостях. Применение этих внешних устройств сопровождается минимальной травматизацией кости, что позволяет оптимизировать процесс репаративной регенерации.

Предложенный стержневой аппарат для остеосинтеза проксимального конца бедренной кости имеет преимущества перед другими методами: непродолжительное время операции и малая кровопотеря, минимизация операционной травмы. Его можно использовать в первые часы после травмы. Ранняя стабильная фиксация переломов проксимального конца бедренной кости способствует уменьшению болевого синдрома, что является противошоковым мероприятием. Аппарат обеспечивает коррекцию анте-верзионного угла шейки бедренной кости и шеечно-диафизарного угла при подвертельных переломах. Имеется возможность компрессии костных отломков в динамике лечения, обеспечивается универсальность остеосинтеза в зависимости от типа перелома, облегчается уход за больными и обеспечивается возможность проведения ранней активизации и реабилитации, уменьшается возможность развития вторичных осложнений, что способствует улучшению качества жизни пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный стержневой аппарат наружной фиксации имеет динамические возможности и позволяет при проведении закрытого остеосинтеза проксимального конца бедренной кости обеспечить необходимые условия для успешного сращения после произведенной репозиции: стабильную фиксацию отломков, динамическую и дозированную компрессию.

Сроки фиксации стержневым аппаратом наружной фиксации зависят от типа перелома: при переломах типа А средней срок фиксации составляет 4 ± 1 месяц, при типе В – 5 ± 1 месяц.

Применение стержневого аппарата у больных с переломами проксимального конца бедренной кости позволяет достигнуть стабилизации общего состояния больных, облегчает уход, позволяет осуществлять профилактику вторичных осложнений, обусловливает возможность ранней разработки движений в смежных суставах. Данный вариант остеосинтеза может являться методом выбора среди известных современных методик.

Список литературы Оценка результатов лечения пациентов с переломами проксимального конца бедренной кости разработанным стержневым аппаратом в сравнении с различными видами остеосинтеза

- Комплексная оценка результатов хирургического лечения внутрисуставных переломов шейки бедренной кости / Е.Ш. Ломтатидзе, Д.В. Волченко, С.В. Поцелуйко, В.Е. Ломтатидзе, Н.И. Ким, Ю.В. Трошев, М.И. Круглов, Д.П. Попов // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2005. № 3. С. 11-15.

- Неверов В.А., Климов А.В., Дульцев И.А. Переломы шейки бедра как проблема остеопороза // III Российский симпозиум по остеопорозу. СПб., 2000. С. 141.

- Малоинвазивная хирургическая профилактика переломов шейки бедренной кости у лиц пожилого возраста / А.Л. Матвеев, Б.Ш. Миносов, Т.Б. Минасов, А.В. Нехожин //Актуальные вопросы травматологии и ортопедии: материалы VIII съезда травматологов-ортопедов Узбекистана. Ташкент, 2012. С. 161-163.

- Blunt multiple trauma: Comprehensive pathophysiology and care / Ed. by J.R. Border, M. Allgöwer, S.T. Hanson, T.P. Ruedi. New York: Marcel Dekker, 1990.

- Аллахвердиев А.С., Солдатов Ю. П. Сравнительный анализ результатов лечения больных с переломами шейки бедренной кости с применением монолатерального спице-стержневого устройства собственной конструкции и чрескостных фиксирующих спиц // Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 4. С. 627-635.

- Закрытый компрессионный остеосинтез при переломах шейки бедренной кости способом автора / Н.В. Белинов, Н.И. Богомолов, В.С. Ермаков, Е.В. Намоконов // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2005. № 1. С. 16-18.

- Оперативное лечение переломов шейки бедренной кости с использованием динамического деротационного остеосинтеза / В.Э. Дубров, А.В. Юдин, И.М. Щербаков, А.О. Рагозин, А.Л. Матвеев, Д.А. Зюзин, К.А. Сапрыкина // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2016. № 4. С. 5-11.

- Schenkelhalsbruch. Osteosynthese oder welche Endoprothese ist indiziert? / G. Möllenhoff, M. Walz, B. Clasbrummel, G. Muhr // Orthopade. 2000. Vol. 29, No 4. P. 288-293. DOI: 10.1007/s001320050449

- Салохиддинов Ф.Б., Каримов М.Ю., Толочко К.П. Оценка результатов лечения повреждений костей нижних конечностей стержневым аппаратом при множественных и сочетанных травмах // Гений ортопедии. 2018. Т. 24, № 1. С. 13-17. DOI: 10.18019/1028-4427-2018-24-113-17

- Fracture and dislocation classification compendium / E.G. Meinberg, J. Agel, C.S. Roberts, M.D. Karam, J.F. Kellam // J. Orthop. Trauma. 2018. Vol. 32, No Suppl. 1. P. S1-S170. DOI: 10.1097/BOT.0000000000001063

- Оценка исходов переломов костей опорно-двигательного аппарата и их последствий : инструкция. Утв. Центр. ин-том травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова 15.11.83. М. : ЦИТО, 1983. 11 с.

- Аллахвердиев А.С., Солдатов Ю.П.. Проблемы лечения пострадавших с переломами шейки бедренной кости (литературный обзор) // Гений ортопедии. 2016. № 1. С. 90-95.

- Марков А.А., Кузнецов И.В., Сергеев К.С. Хирургическое лечение переломов шейки бедра // Медицинская наука и образование Урала. 2007. № 6. С. 28-30.

- Талышинский Р.Р., Гаджиев Ш.Ш. Остеосинтез чрезвертельных и подвертельных переломов бедренной кости стержневыми аппаратами наружной фиксации у лиц пожилого возраста // Новости хирургии. 2011. Т. 19, № 3. С. 82-85.

- Шагдурин В.А., Краснояров Г.А., Доржиев Ч.С. Лечение переломов шейки бедренной кости аппаратом наружной фиксации // Вестник Бурятского государственного университета. 2012. № 12. С. 72-74.

- Сироджов К.Х. Преимущества стержневого остеосинтеза у больных с сочетанными и множественными переломами опорно-двигательного аппарата // Научно-практический журнал ТИППМК. 2014. № 3. С. 38-43.