Оценка рисков палеобиозагрязнений ландшафтов при деградации криолитозоны на примере оленьих пастбищ Республики Саха (Якутия)

Автор: Васильев Т. А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 110, 2022 года.

Бесплатный доступ

Продемонстрирована возможность ранжирования зон агроландшафтов по рискам потенциальных эпизоотий и эпидемий, связанных с биозагрязнением. Показано, что задача агроэкологической оценки земель не может концептуально целостно решаться без учета всех форм загрязнений. Биозагрязнения агроландшафтов, носящие как обратимый (сорняки), так и необратимый характер (паразиты), рассмотрены как формы почвенной деградации. Таяние ледников и деградация криолитозоны (почв “вечной” мерзлоты) при наблюдаемых процессах глобального потепления определяет ряд вызовов. Например, климатически обусловленная трансформация плейстоценовой биоты приводит к выделению парникового газа метана и существенно повышает угрозу ускорения сценария потепления. В данной работе рассматриваются последствия палеобиотического характера: при “таянии мерзлоты” особую опасность представляют патогенные организмы, ранее находившиеся в биосферной изоляции. Отмечено, что при выходе из криобиоза некоторые из них сохраняют свои жизненные функции. Такие организмы способны привести к биозагрязнениям почв, имеющим как обратимое, так и необратимое течение, и могут послужить причиной новых вспышек эпизоотий. Предлагается выделять и оценивать зоны риска палеобиозагрязнений методом геометрической стратификации. Метод дает возможность определить и обозначить зоны риска заражения патогенными организмами конкретных географических регионов. В данной работе представлена оценка таких зон риска заражения для северного оленя (Rangifer tarandus) высокопатогенным возбудителем - сибирской язвой (Bacillus anthracis) - с привязкой к административным единицам (районам) республики Саха (Якутия). Полученные таким образом результаты зонирования не только описывают существующую экологическую ситуацию и создают основу для ее понимания, но и могут служить основанием при разработке рекомендаций для грамотного принятия административных решений в отношении регламента дальнейшего использования изученных ландшафтов.

Деградация почв, биозагрязнение, геометрическая стратификация, палеобиозагрязнение

Короткий адрес: https://sciup.org/143178875

IDR: 143178875 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2022-110-148-166

Текст научной статьи Оценка рисков палеобиозагрязнений ландшафтов при деградации криолитозоны на примере оленьих пастбищ Республики Саха (Якутия)

Биозагрязнения как форма деградации почв

Системный уровень почвоведения как научной дисциплины с аналитической детализацией процессов, в частности, деградации почв, сочетается в последнее время в исследованиях с иерархически более высоким уровнем ландшафтного подхода, способствующего интегральному охвату актуальных проблем землепользования.

Известны следующие типы деградации почв:

– технологическая деградация, включающая нарушение земель, физическую деградацию, агроистощение;

– эрозия, включающая водную эрозию и дефляцию (ветровую эрозию);

– засоление, включающее собственно засоление и осолонце- вание;

-

– заболачивание;

-

– загрязнения (в том числе биозагрязнения).

На уровне ландшафтной оценки (отметим, что климат – одна из характеристик ландшафта) виды деградаций существенно дополняются аридизацией (опустыниванием), различными формами экологических трансформаций вплоть до социально значимых феноменов (Перевертин, Козлов, 2018) .

Термин “паразитарное загрязнение” (ПЗ) был предложен в 1994 г. профессорами М.Д. Сониным, С.А. Беэром и В.А. Ройтманом (Сонин, 1997) для любых экосистем, в частности, реализовывалась программа по изучению ПЗ мегаполиса Москвы (Перевертин, 2018) . При переводе на английский терминологически более точным определением было принято не “pollution”, подобно загрязнению почв тяжелыми металлами, а “contamination”. В настоящее время поисковые системы сети Интернет на запрос “parasitic contamination of soil” адресуют пользователей к работам, в основном посвященным почвообитающим стадиям паразитов человека и животных, что однако не исключает важности проблемы почвенных фитопаразитов. При этом, например, сорняки не являются паразитами, в то же время засоренность поля трудноис-коренимым горчаком ползучим ( Rhaponticum repens ) снижает оценку почвенного плодородия и позволяет говорить о биозагрязнении.

Преобладающая тенденция учета в прикладном почвоведении в качестве характеристики почвенного плодородия именно “полезной” биоты (олигохеты, сапробиота, азотфиксирующие бактерии и т. д.) традиционно “отдавала на откуп” изучение “вредной” педофауны другим дисциплинам – “Защите растений” и “Паразитологии”. Отсутствие междисциплинарной координации приводит к разночтениям, в том числе из-за разноплановости системных уровней: земля-почва-ландшафт, что неоднократно отмечалось В.И. Кирюшиным: “Возникшая лавина научной информации, распыленной по множеству позиций, трудно поддается осмыслению и обобщению. Возникает проблема ее структурирования и интеграции” (Кирюшин, 2015). Переход от оценки почвенного плодородия (или деградации почв) к агроэкологической оценке земель и выше – агроландшафтов – по определению требует если не единого, то согласованного (непротиворечивого) междисциплинарного подхода (Перевертин, 2018).

В связи с этим термин “биозагрязнение” представляется концептуально более логичным в системе оценки деградации почв, чем, например, предложенный академиком М.С. Соколовым термин “здоровье почв”, отражающий свойство экологической устойчивости (Глинушкин и др., 2016) . В целом место биозагрязнений почв среди прочих форм деградации агроландшафтов показано на рисунке 1.

Формы деградации почв Forms of soil degradation

Эрозия почв Soil erosion

Засоление почв Soil salinization

Заболачивание

Soil bogging

Загрязнение почв Soil pollution

Опустынивание

Soil desertification

Ветровая эрозия (дефляция) Wind erosion (deflation)

Химическое загрязнение Chemical pollution

Водная эрозия Water erosion

тяжелыми металлами heavy metal pollution

Обратимые Reversible

радионуклидами radionuclide contamination

Биозагрязнения Biological contamination

Необратимые Irreversible

Фатальные

Fatal

Папеобиозагрязнения

Paleobio-contamination

Рис. 1. Формы ландшафтной деградации, включая биозагрязнения.

Fig. 1. Forms of landscape degradation, including bio-contamination.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

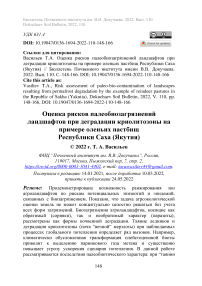

Метод геометрической стратификации для выделения уникальных контуров сочетания почвенных разностей представлен на картограмме (рис. 2). Метод геометрической стратификации схож с методикой ландшафтного анализа в области определения элементарных ареалов агроландшафта (ЭАА) (Кирюшин, 2004). Подобным образом стратифицировались сложившиеся производственные участки, физически приоритетно ограниченные дорогами, водоемами, административными и технологическими границами и т. д.

Рис. 2. Применение метода геометрической стратификации. для выделения уникальных контуров сочетания почвенных разностей на картограмме:

горизонтали микрорельефа;

линия разности по механическому составу почвы; граница очага нематодного заражения почвы.

Fig. 2. Application of geometric stratification method to identify the unique contours of the combination of soil differences on the map: microrelief isohypse lines;

line, dividing soils according to their texture;

boundary of nematode soil infestation locus.

После нанесения на картограмму всех линий оцениваемых параметров было получено 10 уникальных замкнутых контуров (каждый обладает уникальным набором признаков), далее они нумеруются и каждому может быть присвоен соответствующий цвет.

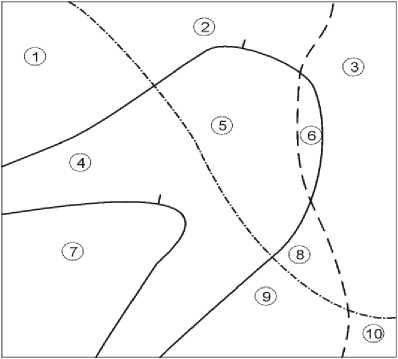

В настоящей работе определялись риски палеобиозагрязнения оленьих пастбищ Республики Саха (Якутия). Площадь Республики составляет 3.084 млн км2, пастбища занимают около 550 тыс. км2, т. е. примерно 1/6 часть территории. Поголовье домашних северных оленей на 2020 г. составляло около 145 тыс. Слой контуров оленьих пастбищ для картограммы векторизован из атласа (Географический атлас, 2000) . Слой контуров степени деградации криолитозоны векторизован из источника, приведенного на рисунке 3 (Ершов, 1997) , где смоделированы сценарии таяния вечной мерзлоты на основе Геокриологических карт России и СССР, которые вошли в компиляции (Brown, 1997) , и более свежих глобальных карт. Обе карты приведены к единой проекции WGS 84. Работа выполнялась автором с помощью пакета ArcGIS/Esri ArcMap 10.6.

Методика оценки риска палеобиозагрязнения оленьих пастбищ:

А) Три карты накладывались друг на друга: прогнозная геокриологическая, карта оленьих пастбищ и административная. В данной работе не использовался рельеф напрямую, его влияние заложено в модель протаивания почвы (Ершов, 1997) . В случае учета микрорельефа, механического состава и очагового заражения почвы для конкретного административного региона метод может быть представлен, как показано рисунке 3, для трех факторов, определяющих границы деления территории.

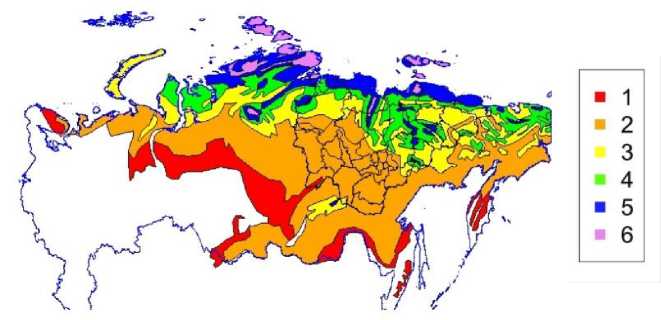

На карте Республики Саха (Якутия) выделялись контуры, соответствующие риску заражения, которые были выявлены при наложении слоев: контуров оленьих пастбищ и степени деградации криолитозоны по 5-балльной шкале. Каждому баллу соответствуют цвета с повышением интенсивности цветовой гаммы в привязке к интенсивности деградации криолитозоны.

Б) Оценки и ранжирования рисков заражения по административным единицам (районам). Для каждого конкретного района определяли общую площадь пастбищ, площадь пересечений с каждой зоной протаивания мерзлоты. Затем вычисляли средневзвешенный риск заражения пастбищ в районе ( r ):

T.tSiki ll St ,

где i – номер контура, полученного в результате стратификации,

Si – площадь этого контура,

ki – соответствующий ему риск заражения, зависящий от степени протаивания мерзлоты (цвет на рис. 3).

Рис. 3. Векторизованная автором прогнозная геокриологическая карта на 110-й год от начала возможного глобального потепления по сценарию ИГКЭ (Ершов, 1997). 1 – область протаявшей мерзлоты; 2 – область распространения мерзлоты несливающегося типа с глубиной залегания кровли от 5 до 20 м; 3 – область островного распространения мерзлоты; 4–6 – область сплошного распространения мерзлоты, различающейся по температуре: t0= (-1) – (-5) °C (область 4), t0= (-5) – (-6) °C (область 5) и t 0 = (-6) – (-8) °C (область 6).

Fig. 3. Vectorized geocryological map forecasting the 110 th year from the beginning of possible global warming according to the IGCE scenario (Institute of Global Climate and Ecology) (Ershov, 1997). 1 – region of thawed permafrost; 2 – region with permafrost depth of 5–20 m, which is covered by shallow seasonal freeze-thaw layer (active layer), and in freezing period it does not consolidate with permafrost; 3 – region with spotty distribution of permafrost; 4–6 – region of continuous permafrost with different temperatures: t0= (-1) – (-5) °C (region 4), t0= (-5) – (-6) °C (region 5) и t 0 = (-6) – (-8) °C (region 6).

Для построения карты рисков заражения пастбищ использовалась линейная зависимость риска от степени протаивания:

к = 7 — zij, где n.i - номер зоны протаивания.

Большей степени протаивания соответствует больший риск. Также рассматривались зависимости выпуклого и вогнутого вида (логарифмическая и квадратичная), которые показали качественно похожий результат для ранжирования и группировки. Районы группировались по величине суммарного риска ( R ):

R = ^tStkt.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рисунке 4 представлены полученные дифференцированные зоны риска заражения оленьих пастбищ. Видно, что каждое отдельное пастбище, как правило, пересекается с нескольким зонами протаивания. В легенде картограммы указан красный цвет – наивысший риск заражения, который на представленной карте отсутствует. Он соответствует еще одному фактору (слою) – факту случившихся ранее вспышек инфекции, приведших к массовому падежу оленей, что, безусловно, повышает риск рецидива (Short, 2017) . Этот фактор с соответствующей раскраской контура в красный цвет может быть представлен для п-ва Ямал (именно 1-й балл наивысшего риска – красный по признаку рецидива в отличие от рис. 1), но для Якутии пока сочтен неактуальным, хотя возможность его применения в данной модели предусмотрена.

В таблице 1 представлены результаты для районов республики, ранжированные по убыванию суммарного риска ( R ). Суммарный риск для района вычисляли путем суммирования площадей пересечения контуров с весом в соответствии с предполагаемой степенью протаивания мерзлоты. В таблице приведена информация об общей площади района, суммарной площади пастбищ внутри района и их разбивка по площадям пересечения с зонами протаивания мерзлоты, а также средневзвешенный риск для района. Средневзвешенный риск заражения указывает на среднюю оценку рискованности всех пастбищ по 5-балльной шкале, в то

время как суммарный риск отражает масштаб риска и абсолютное количество “усилий” при организации мероприятий, связанных с управлением потенциальной проблемой в данном районе.

Рис. 4. Дифференциальные зоны риска заражения оленьих пастбищ, определяемые по пересечению с областями разной степени протаивания: с областью протаявшей мерзлоты (2), с областью распространения мерзлоты несливающегося типа с глубиной залегания кровли от 5 до 20 м (3), с областью островного распространения мерзлоты (4) и с областями сплошного распространения мерзлоты, различающейся по температуре (5, 6).

Fig. 4. Differential risk zones for reindeer pasture infestation, defined by overlap with areas of varying degrees of thawing: (2) – region of thawed permafrost; (3) – region with permafrost at the depth of 5–20 m, non consolidated with seasonal freeze-thaw layer; (4) – region with spotty distribution of permafrost; (5, 6) – region of continuous permafrost with different temperatures.

Таблица 1. Районы Якутии, ранжированные по суммарному риску заражения пастбищ.

Table 1. Yakutia districts ranked by total risk of pasture infestation.

|

Район РС(Я) |

Площадь, тыс. кв.км |

Общая площадь пастбищ, тыс. кв.км |

Площадь пересечения с зонами протаивания (зоны 1-6) |

Средневзвешенный риск |

Суммарный риск |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|||||

|

Оленекский |

320 |

95 |

0 |

3 |

49 |

37 |

6 |

0 |

3,5 |

334 |

|

Алданский |

158 |

37 |

0 |

37 |

0 |

0 |

0 |

0 |

5 |

185 |

|

Эвено-Бытантайский |

81 |

53 |

0 |

0 |

24 |

28 |

0 |

1 |

3,4 |

181 |

|

ГО Нерюнгри |

95 |

23 |

0 |

23 |

0 |

0 |

0 |

0 |

5,0 |

115 |

|

Усть-Янский |

121 |

46 |

0 |

0 |

1 |

25 |

16 |

4 |

2,5 |

115 |

|

Олекминский |

167 |

20 |

0 |

15 |

5 |

0 |

0 |

0 |

4,8 |

95 |

|

Кобяйский |

105 |

26 |

0 |

0 |

14 |

12 |

0 |

0 |

3,5 |

92 |

|

Булунский |

183 |

30 |

0 |

0 |

8 |

19 |

0 |

3 |

3,1 |

92 |

|

Нижнеколымский |

88 |

40 |

0 |

0 |

0 |

13 |

25 |

2 |

2,3 |

91 |

|

Аллаиховский |

102 |

36 |

0 |

0 |

0 |

15 |

20 |

1 |

2,4 |

86 |

|

Момский |

104 |

31 |

0 |

0 |

0 |

20 |

11 |

0 |

2,6 |

82 |

|

Жиганский |

138 |

20 |

0 |

9 |

2 |

9 |

0 |

0 |

4,0 |

80 |

|

Верхоянский |

111 |

26 |

0 |

0 |

0 |

20 |

6 |

0 |

2,8 |

72 |

|

Томпонский |

136 |

23 |

0 |

0 |

1 |

22 |

0 |

0 |

3,0 |

70 |

|

Оймяконский |

93 |

24 |

0 |

0 |

0 |

15 |

9 |

0 |

2,6 |

63 |

|

Верхнеколымский |

67 |

9 |

0 |

3 |

0 |

6 |

0 |

0 |

3,7 |

33 |

|

Абыйский |

71 |

11 |

0 |

0 |

0 |

8 |

3 |

0 |

2,7 |

30 |

|

Среднеколымский |

124 |

5 |

0 |

1 |

0 |

4 |

0 |

0 |

3,4 |

17 |

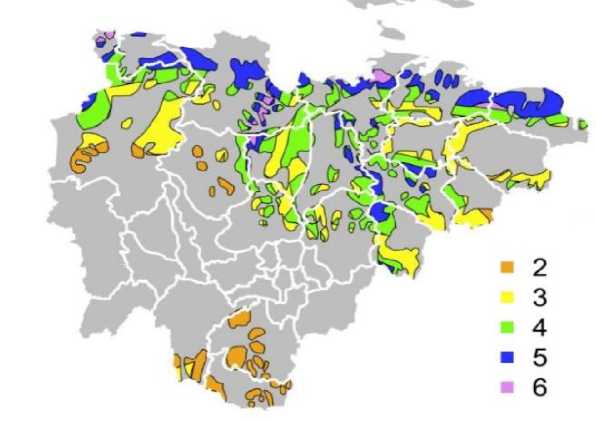

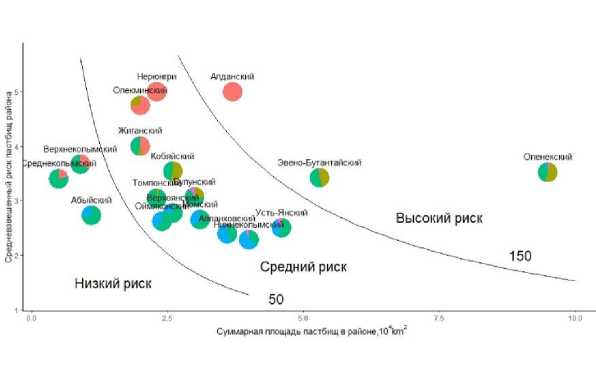

Рисунок 5 представляет собой оценку риска заражения пастбищ для каждого административного района Республики. Полученные оценки, показанные в виде расположения районов в координатах “суммарная площадь пастбищ” – “средневзвешенный риск” их заражения, наглядно позволяют сгруппировать административные районы в группы риска. Каждый район отмечен круговой диаграммой, показывающей соотношение площадей пастбищ, находящихся в различных зонах протаивания: 2 – пастбища в зоне протаявшей мерзлоты, 3 – в области распространения мерзлоты несливающегося типа с глубиной залегания кровли от 5 до 20 м, 4 – в области островного распространения мерзлоты и в областях сплошного распространения мерзлоты, различающейся по температуре (5, 6). Изолинии суммарного риска (50 и 150) делят график на три области. В зону низкого риска попадают три района – Верхнеколымский, Абыйский и Среднеколымский, в зону высокого риска – Оленекский, Алданский и Эвено-Бутантайский. Остальные районы располагаются в области среднего риска заражения пастбищ.

Подобно тому как весеннее снеготаяние в мегаполисе кратно увеличивает объемы подлежащих утилизации загрязнений, латентно присутствовавших в зимнее время, планетарное потепление также неизбежно детерминирует ряд серьезных проблем (вызовов). Особую тревогу представляет выход из криобиоза высокопатогенных вредных организмов. Объективно ускорившиеся процессы глобального потепления приводят к масштабным процессам деградации ледников и почв криолитозоны (“вечной” мерзлоты). Ландшафтно-климатические изменения способны активизировать палеобиоту, ранее находившуюся в биосферной изоляции. В частности, исследования актуальности возможных негативных последствий в ходе изменения климата в Арктическом регионе для скотомогильников проведены в недавних работах (Ревич и др., 2021; Игловский и др., 2021). Наряду с СО2 серьезную угрозу действительно глобального масштаба при “таянии тундры” представляет эмиссия метана (СН4), образующегося при трансформации огромных запасов плейстоценовой биогенной органики ранее “законсервированной” в вечной мерзлоте. Этот газ более чем на порядок “эффективнее” CO2 по вкладу в парниковый эффект и вполне реальной представляется угроза возникновения значимого контура положительной обратной связи в процессе катастрофического сценария потепления (Перевертин, 2019; Эдельгериев, 2019).

Рис. 5 . Оценка риска заражения пастбищ для районов. Сплошные черные линии (гиперболы) являются изолиниями суммарного риска (равного 50 и 150, соответствующие величинам среднего суммарного риска по всем районам ± станд. jтклонение / √2 ) и разделяют координатное пространство условно на три области – низкого, среднего и высокого риска.

Fig. 5. Estimated risk of pasture infestation for the districts. The solid black lines (hyperbolas) are total risk isolines (equal to 50 and 150, corresponding to the average total risk for all districts ± standard deviation / √2) and divide the coordinate space conditionally into three areas – low, medium and high risk.

Впрочем, биота “мамонтового периода” может дойти до нас и непосредственно в живом виде (Shatilovich, 2011; Shmakova, 2021). В пробах почв криолитозоны соответствующего возраста (32 и 42 тыс. лет) в Якутии (низовья р. Колыма и р. Алазея) были обнаружены самки нематод в состоянии криобиоза. При размораживании в лабораторных условиях в Институте физикохимических проблем почвоведения они восстановили функции передвижения и питания, что послужило поводом для резонанс- ных сообщений в ряде СМИ даже федерального уровня. Например: “Гости из прошлого: ученые оживили древних червей” (Российская газета, 27 июля 2018 г.). Конечно важно, что нематоды относятся к животным, но среди “оттаявших” особей не отмечены высокопатогенные гельминты. Впрочем, для более простых организмов криобиоз достаточно давно известен, например, споры бактерий сохраняют жизнеспособность миллионы лет. Очень тревожным прецедентом является эпизоотия сибирской язвы на Ямале в 2016 г., когда аномально жаркое лето с активизацией таяния мерзлоты привело к падежу десятков тысяч голов северного оленя. Вспышка эпизоотии Rangifer tarandus представляла(ет) реальную угрозу трансформации эпидемических процессов. Сейчас невозможно определить в каких слоях почвы был “законсервирован” возбудитель болезни – периода плейстоцена или голоцена, но это и не принципиально в формате оценки потенциального паразитарного загрязнения почв (ландшафтов).

Полученные в данной работе результаты можно рассматривать как “первое приближение”. Более комплексная оценка риска палеобиозагрязнений требует учета и иных факторов (рельеф и почвы, как минимум).

Планируемый этап совершенствования данной оценочной модели рисков в дальнейшей работе – учет особенностей почвенного рельефа. Подобно примеру геометрической стратификации (рис. 2) область “плато” соответствует классической тундре с изолированными озерами и болотами, в то время как дифференцированный рельеф (пологий склон/крутой склон), несомненно, определяет контуры рисков в связи с влагопереносом инфекционного начала (Сагитов, 2018) .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Активно протекающие процессы деградации криолитозоны, принявшие беспрецедентные масштабы, в настоящее время актуализируют новые вызовы. Ландшафтно-климатические изменения способны активизировать палеобиоту почв ранее находившуюся в биосферной изоляции. Особую опасность представляет выход из криобиоза высокопатогенных вредных организмов. Детоксикация агроландшафтов в ряде случаев может оказаться не только техно- логически-проблематичной (паразитические фитонематоды), но и неразрешимой (оттаивание стихийных скотомогильников сибирской язвы Bacillus anthracis с необходимостью агроландшафтного отчуждения загрязнённых земель).

Метод геометрической стратификации позволяет оценивать и ранжировать риски палеобиозагрязнений почв. Согласно приведенным результатам расчетов для территории республики Саха (Якутия), наибольшие риски активизации палеобиозагрязнений отмечены для Оленекского, Алданского и Эвено-Бутонтайского районов (улусов), наименьшие – для Верхнеколымского, Среднеколымского и Абыйского.

Список литературы Оценка рисков палеобиозагрязнений ландшафтов при деградации криолитозоны на примере оленьих пастбищ Республики Саха (Якутия)

- Географический атлас “Республика Саха (Якутия)”. Роскартография, 2000.

- Глинушкин А.П., Соколов М.С., Торопова Е.Ю. Фитосанитарные и гигиенические требования к здоровой почве. М.: “Издательство Агрорус”, 2016. 288 с.

- Геокриологическая карта СССР. Масштаб 1 : 2 500 000 / Под ред. Ершова Э.Д. М., 1991.

- Ершов Э.Д. Деградация мерзлоты при возможном глобальном потеплении климата // Соросовский образовательный журнал. 1997. № 2. C. 70-74. URL: http://window.edu.ru/resource/834/20834/files/9702_070.pdf.

- Игловский С.А., Кряучюнас В.В. Сибиреязвенные захоронения - потенциальная угроза при изменении криолитозоны Европейского Севера России // Анализ риска здоровью. 2021. № 1. С. 108-114. https://doi.org/10.21668/health.risk/2021.1.11.

- Кирюшин В.И. Развитие представлений о функциях ландшафтов в связи с задачами оптимизации природопользования // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2015. Вып. 80. С. 16-25. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2015-80-16-25.

- Кирюшин В.И., Иванов А.Л. Модель адаптивно-ландшафтного земледелия Владимирского ополья // Вестник российской сельскохозяйственной науки / Под ред. В.И. Кирюшина и А.Л. Иванова. М.: “Агроконсалт”, 2004. 456 с.

- Перевертин К.А. Некоторые фитосанитарные аспекты деградации почв агроландшафтов России в условиях климатических изменений // Национальный доклад “Глобальный климат и почвенный покров России: оценка рисков и эколого-экономических последствий деградации земель. Адаптивные системы и технологии рационального природопользования (сельское и лесное хозяйство)” (под редакцией А.И. Бедрицкого). М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, ГЕОС, 2018. С. 182-185.

- Перевертин К.А., Васильев Т.А. Эксцессы рисков палеобиозагрязнений ландшафтов в условиях глобального потепления // Мат-лы конф. “Математическое Моделирование в Экологии”. Пущино, 2019. С. 158-159.

- Перевертин К.А., Козлов Д.Н. Учет паразитарного загрязнения почв в формате внедрения АЛСЗ (Адаптивно ландшафтных систем земледелия) // Труды Центра паразитологии. 2018. Т. L. М.: Товарищество научных изданий KMK. C. 192-195.

- Ревич Б.А., Шапошников Д.А., Раичич С.Р., Сабурова С.А., Симонова Е.Г. Зонирование административных районов российской арктики по степени опасности разрушения скотомогильников в результате деградации многолетней мерзлоты // Анализ риска здоровью. 2021. № 1. С. 115-125. https://doi.org/10.21668/health.risk/2021.1.12.

- Сагитов А.О., Перевертин К.А., Васильев Т.А. Климатические детерминанты фитосанитарной деградации агроландшафтов - от расширения ареалов вредных организмов до актуализации палеобиозагрязнений почв // В кн.: Материалы международной научной конференции “Становление и развитие науки по защите и карантину растений в Республике Казахстан”. Алматы: КазНИИЗКР, 2018. С. 530-535.

- Сонин М.Д., Беэр С.А., Ройтман В.А. Паразитарные системы в условиях антропопрессии (проблемы паразитарного загрязнения) // Паразитология. 1997. Т. 31. № 5. С. 453-457.

- Эдельгериев Р.С.-Х. Глобальный климат и почвенный покров России опустынивание и деградация земель, институциональные, инфраструктурные, технологические меры адаптации (сельское и лесное хозяйство) / Под ред. Эдельгериева Р.С.-Х. Т. 2. М.: ООО Издательство МБА, 2019. 476 с.

- Brown J., Ferrians O.J.Jr., Heginbottom J.A., Melnikov E.S. (eds.). Circum-Arctic map of permafrost and ground-ice conditions // Geological Survey in Cooperation with the Circum-Pacific Council for Energy and Mineral Resources. Circum-Pacific Map Series CP-45, scale 1:10,000,000, 1 sheet. Washington, DC, 1997.

- Perevertin К.А., Vasiliev Т.А. Biological contamination of soils as a form of agricultural landscapes degradation 2020 // Landscape science and landscape ecology: Considering responses to global changes. Proc. 1st IALE-Russia International Online Conference. Moscow, 2020, p. 192. URL: http://iale.conflab.ru/files/IALE-Russia2020_Abstracts.pdf.

- Shatilovich A.V., Tchesunov T.V., Neretina I.P., Grabarnik S.V., Gubin T.A., Vishnivetskaya T.C., Onstott E.M., Rivkina E.M. Viable nematodes from late Pleistocene permafrost of the Kolyma River lowland // Doklady Akademii Nauk. 2018. Vol. 480. No. 2. pp. 253-255.

- Shmakova L., Malavin S., Iakovenko N., Vishnivetskaya T., Shain D., Plewka M., Rivkina E. A living bdelloid rotifer from 24,000-year-old Arctic permafrost // Current Biology. 2021. Vol. 31. Iss. 11. pp. 712-713.

- Short E., Caminade C., Thomas B. Climate Change Contribution to the Emergence or Re-Emergence of Parasitic Diseases // Infect Dis (Auckl). 2017. https://doi.org/10.1177/1178633617732296.