Оценка роли региона в национальной экономике: подходы и методы

Автор: Тимофеев И.Ю.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 1-4 (14), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы использования подходов и методов при оценки роли регионов в национальной экономике. Обоснованы предложения по использованию применяемых методов и подходов при оценки роли регионов в национальной экономике.

Национальная экономика, регион, методы и подходы к оценке роли региона, индекс регионального развития

Короткий адрес: https://sciup.org/140111652

IDR: 140111652

Текст научной статьи Оценка роли региона в национальной экономике: подходы и методы

Анализ публикаций, посвященных вопросам взаимосвязи развития региональной и национальной экономики, позволил выделить два основных подхода к оценке роли региона в национальной экономике.

Первый подход состоит в оценке роли как арифметического вклада региона в общий результат развития национальной экономики .

Довольно распространенной является схема описания роли региона, в соответствии с которой указываются: 1) доля региона в располагаемых ресурсах экономической территории (экономический район, федеральный округ, страна), составной частью которой он является; 2) доля региона в достигнутом на той же экономической территории результате – в выпуске продукции, полученном доходе. Такая схема используется в работах [2,6].

К первому подходу следует отнести построение всякого рода рейтингов регионов, например, по эффективности использования ресурсов, по инновационной активности, по вкладу в развитие топливноэнергетического комплекса страны [6,8].

Для построения рейтингов применяются различные методы. Е.Е. Киселева выполнила обобщение этих методов, сгруппировав их по следующим признакам: 1) способ обработки информации; 2) способ определения коэффициентов весомости показателей; 3) схемы агрегирования показателей; 4) способ представления итогового списка; 5) содержанию показателей (факторные, результативные); 6) учёт статического и динамического аспектов [8].

Типичным примером применения первого подхода служит рассматриваемая в работе А.П. Градова возможность оценки роли тех или иных регионов в формировании валового продукта конкретной отрасли [4].

Мы полагаем, что вполне допустимо оценивать роль региона по степени его участия в решении общефедеральных задач, но использовать приведенную выше формулу для оценки экономической эффективности региона нельзя, поскольку:

-

1) валовой региональный продукт не отражает в полной мере результаты социально-экономического развития региона;

-

2) как известно, ВРП включает в себя и амортизационные отчисления ( А ), и заработную плату ( З ), т.е. в числителе и знаменателе расчетной формулы находятся в основном одни и те же величины. А и З одновременно рассматриваются как результаты и затраты, что лишает эту формулу экономического смысла.

Арифметический вклад региона в общий результат развития национальной экономики характеризуют коэффициенты локализации, рассчитываемые по формуле:

К

доля отрасли в экономике региона доля региона в отрасли страны

доля отрасли в экономике страны доля региона в экономике страны

В.В. Дементьев анализирует пока редкую, но перспективную, по его мнению, практику применения проектного управления в региональных органах власти. Он, в частности, отмечает, что в Белгородской, Астраханской областях, в Республике Башкортостан, в г. Красноярск и г. Москва органы исполнительной власти создают необходимую нормативную базу и применяют элементы проектного управления [7].

Тем самым автор признаёт ведущую роль названных регионов в совершенствовании практики управленческой деятельности.

Ра Ха Ев, Е. Сарбашева и С. Кетова отмечают отрицательную роль некоторых регионов, в экономике которых велика доля теневого сектора. Ссылаясь на экспертов, эти авторы называют регионы Дальнего Востока, Северного Кавказа как регионы, в которых в значительной мере не действует российское законодательство [10].

Н.Н. Шохин, рассматривая регион как самостоятельно хозяйствующий субъект, предлагает многообразие количественных и качественных показателей каждой региональной составляющей оценивать в конечном итоге одним интегральным показателем – изменением стоимости. В случае увеличения стоимости – это положительная динамика, при уменьшении – регрессивный итог [13]. Соответственно, если такая оценка будет получена, легко определить интегральную роль региона в национальной экономике.

Первый подход основан на использовании простых методов: то есть, общий результат развития национальной экономики представляет собой сумму результатов региональных экономик. Упрощенная модель, однако, не лишена противоречий. Так, Булгакова Н.В. указывает на то, что большинство наиболее выгодных и эффективных в настоящее время видов деятельности реально уменьшают экономический потенциал территории. Уменьшение потенциала, как следствие экономического процесса, возникает в результате несбалансированного использования ресурсов [3].

В сфере производства объективная оценка роли объекта управления строится на соотношении полученных результатов и располагаемых ресурсов. Применительно к оценке вклада региона в обеспечение продовольственной безопасности, В.Л. Аничин и А.С. Середин предлагают рассчитывать индекс регионального вклада в продовольственную безопасность страны по следующей формуле:

-

V ;=i

где p i - доля региона в общем объеме производства i -го продукта (например, белков, жиров, углеводов); ri j - доля региона в общем объеме располагаемого j -го ресурса (площадь сельскохозяйственных угодий, трудовые ресурсы), необходимого для производства i -го продукта [1].

Например, при доле Белгородской области в общероссийском производстве белка 3,24% (2008 г.), доля этой области в располагаемой площади сельхозугодий составила 1,23%, а в численности трудоспособного сельского населения – 0,97%. В итоге индекс регионального вклада Белгородской области по белку в 2008 г. составил 2,96 [1]:

^ ^23x097

Включение в состав индекса других располагаемых ресурсов, например, основных и оборотных производственных фондов, по мнению В.Л. Аничина и А.С. Середина, нецелесообразно по двум основным причинам. Во-первых , в связи с тем, что невозможно точно оценить обеспеченность хозяйств населения производственными фондами. Во-вторых , потому что отношение выпуска сельхозпродукции к объёму применяемых производственных фондов в условиях интенсификации производства, как правило, уменьшается, а значит, включение показателя доли региона в объёме производственных фондов в подкоренное выражение индекса будет формально означать ориентацию на экстенсивный способ развития, с помощью которого нельзя решать большинство народнохозяйственных задач.

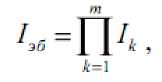

По формуле (2) могут быть построены индексы и для других сфер экономики, что позволит комплексно оценивать вклад регионов в экономическую безопасность, например с использованием интегрального индекса:

где I эб – интегральный индекс вклада региона в экономическую безопасность страны; Ik – индекс регионального вклада по k -ому виду деятельности [1].

Рассмотренный подход применим и к оценке роли региона в национальной экономике. Но для этого необходимо предварительно уточнить, что подразумевается под ролью региона. Мы исходим из того, что, прежде всего, следует определить доминирующие интересы

Очевидно, что приоритетными являются национальные интересы и интересы региона, представляющие интересы большинства граждан. Формализовать их можно показателями, характеризующими качество жизни населения [3,12].

А.В. Швецов считает, что развитие регионов (а значит и роль регионов в национальной экономике – прим. авт . ) можно оценивать несколькими способами, например, по индексу развития человеческого потенциала, комплексу социально-экономических показателей или построением и анализом модели макроэкономического равновесия. Каждый из трёх названных способов имеет свои преимущества и недостатки. Так, недостатком большинства представленных в литературе рейтинговых систем он называет использование для их построения высоко коррелированных показателей, что делает непригодным не только прямое использование регрессионных моделей в построении рейтинговой оценки, но и использование Евклидовой метрики в качестве меры расстояния между объектами. Лучший вариант, по мнению А.В. Швецова, заключается в синергетическом подходе и комплексном использовании названных выше способов [14].

По нашему мнению, проблемы с построением регрессионных моделей не должны рассматриваться как приоритетные в вопросе эффективного государственного регулирования экономики. Большинство показателей социально-экономического развития взаимосвязаны, в том числе уровень жизни, продолжительность жизни и образование. Проблема эндогенности переменных – это проблема эконометрики, но не проблема региональной экономики [12].

Второй подход состоит в оценке роли региона как системного вклада в развитие национальной экономики, который учитывает возможность влияния развития одного региона на развитие другого региона, а также – взаимного влияния развития региона и развития национальной экономики в целом (причем влияния в обоих случаях как положительного, так и отрицательного).

Гусев А.Б. отмечает, что по мере увеличения неравенства между богатыми и бедными регионами уменьшаются возможности межрегионального перелива капитала, что приводит к нарушению рыночного механизма обеспечения равномерного развития территории страны, и актуализируется вмешательство государства [6].

А.Г. Гранберг, В.И. Суслов и С.А. Суспицын рассматривают национальную экономику как пространственно неоднородный организм, функционирующий на основе вертикальных (центр–регионы) и горизонтальных (межрегиональных) экономических взаимодействий. Решение оптимизационной межрегиональной математической модели определяет состояние, оптимальное по Парето. Оно может быть улучшено для одних регионов только за счёт ухудшения положения других регионов [5].

Ряд авторов допускают применение обоих рассмотренных выше подходов. При этом, наибольшее применение для оценки роли регионов в национальной экономике, на наш взгляд имеют следующие методы:

-

– метод системного анализа, предусматривающий комплексное изучение проблем, структуры хозяйства, природно-экономических условий и особенностей;

-

– балансовый метод;

-

– индикативный метод, используемый для определения специализации регионов;

-

– сравнительно-статистический метод;

-

– метод экономико-математического моделирования.

Особое место занимают методы, посредством которых оценивается эффективность управления развития региональной экономики [9].

Дж.Д. Сакс и Ф.Б. Ларсен [11], обобщая идеи Я. Тинбергена, изложенные в работе [15], отмечают, что, во-первых , правительственные органы должны выбрать конечные цели экономической политики, что обычно делается в терминах максимизации функции общественного благосостояния. Далее, используя функцию общественного благосостояния, они определяют целевые показатели, к достижению которых стремятся. Во-вторых , правительственные органы должны оценить, какими политическими инструментами располагают. В-третьих , они должны иметь в своем распоряжении модель экономики, связывающую целевые показатели и инструменты их достижения, что позволит выбрать оптимальный масштаб применяемых политических мер [11].

Используемые подходы и методы при оценке роли регионов в национальной экономике позволяют сформировать группу оценочных показателей для стимулирования достигнутого уровня регионального развития, а также являются отправной точкой для более глубокого анализа развития регионов и разработки управляющий воздействий на развитие регионов.

Список литературы Оценка роли региона в национальной экономике: подходы и методы

- Аничин В.Л. Региональный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России/В.Л. Аничин, А.С. Середин//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. -2010. -№ 11(68). -57-60.

- Бахтизин А.Р. Сравнительные оценки инновационного потенциала регионов Российской Федерации/А.Р. Бахтизин, Е.В. Акинфеева//Проблемы прогнозирования. -2010. -№ 3. -С. 73-81.

- Булгакова Н.В. Оценка эффективности региональных инвестиционных проектов, как основных инструментов создания условий устойчивого экономического роста производства /Н.В. Булгакова, К.В. Шураева//Управление экономическими системами: электронный научный журнал. -2010. -№ 4(24). -С. 440-446. -Режим доступа: http://www.uecs.ru/uecs-24-242010/item/274-2011-03-25-06-55-18

- Градов А.П. Национальная экономика/А.П. Градов. -2-е изд. -СПб.: Питер, 2005.-240 с.

- Гранберг А.Г. Экономико-математические исследования многорегиональных, систем/А.Г. Гранберг, И.П. Суслов, С.А. Суспицын//Регион: Экономика и Социология. -2008. -№ 2. -С. 120-150.

- Гусев А.Б. Оценка влияния межрегионального экономического неравенства на макроэкономический рост/А.Б. Гусев//Наука. Инновации. Образование. -2011. -Вып. 10. -С. 235-244.

- Дементьев В.В. Проектное управление в системе стратегического планирования /В.В. Дементьев//Бюджет. -2012. -№ 8. -Режим доступа: http://bujet.ru/article/200687.php.

- Киселева Е. Е. Современная практика использования рейтинговых исследований в региональной экономике//Экономика и управление. -2005. -№ 1. -С. 25-29.

- Найденова Р.И. Теоретические основы государственного регулирования экономического развития регионов/Р.И. Найденова//Вестник Белгородского университета потребительской кооперации: междунар. научно-теоретич. журнал. 2006. №2(16). -с. 31-35.

- Ра Ха Ев. Есть ли у России единое экономическое пространство?/Ра Ха Ев, Е. Сарбашева, С. Кетова//Общество и экономика. -2008. -№ 10-11. -С. 67-83.

- Сакс Дж. Д. Макроэкономика. Глобальный подход/Дж. Д. Сакс, Ф.Б. Ларрен; пер. с англ. -М.: Дело, 1996. -848 с.

- Тимофеев И.Ю. Перспективы использования методов оценки роли региона в национальной экономике/И.Ю. Тимофеев//Научное обозрение.-2013.-№9.-С. 654-657

- Шохин Н.Н. Анализ методик оценки деятельности региональных органов власти/Н.Н. Шохин//Инновации и инвестиции. -2009. -№ 1. -С. 52-54.

- Швецов А.В. Сравнительный анализ концепций оценки уровня развития региона/А.В. Швецов//Вопросы экономики и права. -2011. -№ 4. -С. 235-243.

- Tinbergen J. On the Theory of Economic Policy. Amsterdam: North Hollsnd, 1952.