Оценка социо-эколого-экономических особенностей современного состояния степных регионов Зауралья и юга Западной Сибири

Автор: Туктамышева Л.М., Чибилв А.А., Лебедева Т.В.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Социально-экономические проблемы регионов России

Статья в выпуске: 4 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

Для определения перспектив расширения межгосударственного сотрудничества с Республикой Казахстан необходимо провести оценку социо-эколого-экономического состояния приграничных регионов Зауралья и юга Западной Сибири. В первую очередь в Российской Федерации должны быть созданы условия, способствующие развитию человеческого капитала и прекращению оттока населения с приграничных территорий страны, что возможно при условии превосходства в социо-эколого-экономических показателях регионов страны над сопредельными зарубежными территориями. Оценка перспектив межгосударственного сотрудничества рассматриваемых регионов предполагает проведение анализа показателей, характеризующих состояние их экономики, социальной сферы и экологической обстановки. Для реализации поставленной цели в статье использованы статистические и математико-статистические (метод главных компонент, итерационный кластерный метод) методы. Анализ показал, что для приграничных регионов Зауралья и юга Западной Сибири характерен переток трудоспособного населения в города, что связано с ростом обрабатывающих производств. Даже при низкой плотности сельского населения эти регионы вносят существенный вклад в продовольственное обеспечение субъектов РФ и сопредельных территорий Республики Казахстан, что повышает ценность человеческого капитала этих регионов. Для комплексного отображения социо-эколого-экономического состояния на основе 13 показателей разработаны три интегральных показателя, характеризующих регионы по уровню социо-эколого-экономического развития. С точки зрения социально-экономического потенциала для межрегионального и межгосударственного сотрудничества наиболее перспективными являются Тюменская, Новосибирская области и Республика Башкортостан. Наиболее депрессивным среди рассматриваемых регионов является Курганская область, где необходима корректировка мер по улучшению демографического состояния, развития экономики и социальной сферы. Результаты исследования могут использоваться для разработки программы устойчивого развития территорий на региональном и федеральном уровнях.

Приграничные степные регионы, интегральный показатель, метод k-средних, экологическое состояние, социально-экономическое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/143184089

IDR: 143184089 | DOI: 10.24412/1561-7785-2024-4-86-100

Текст научной статьи Оценка социо-эколого-экономических особенностей современного состояния степных регионов Зауралья и юга Западной Сибири

Особенностью регионального развития РФ является наличие значимых различий в уровне социо-эколого-экономического состояния субъектов, близко расположенных друг к другу с географической точки зрения, сходных по структуре природных ресурсов и других факторов, определяющих уровень их развития. Это свидетельствует о наличии потенциала для устойчивого развития отстающих регионов за счёт корректировки существующих программ их развития. Для приграничных регионов Зауралья и юга Западной Сибири высокий уровень социо-эколого-экономического развития с одной стороны выступает индикатором для потенциальных инвесторов, в том числе иностранных, стимулирует сотрудничество на межгосударственном уровне, с другой, способствует увеличению человеческого капитала, в том числе за счёт внутренней и внешней миграции, обеспечивает конкурентное преимущество не только с соседними регионами нашей страны, но и Республикой Казахстан (РК). В нормативных документах, регулирующих развитие субъектов РФ («Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»1, «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»2, «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» 3, «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на пери- од до 2025 года»4, «Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации» 5), подчёркивается необходимость сбалансированного развития субъектов, обеспечивающего превосходство в социо-эколого-экономических показателях сопредельных зарубежным территориям.

Актуальность темы исследования обуславливается необходимостью комплексной оценки социо-эколого-экономического состояния приграничных регионов Зауралья и юга Западной Сибири, что с одной стороны позволит расширить представления о причинах снижения численности населения в этих регионах, а с другой, оценить перспективы межгосударственного сотрудничества и интеграционных процессов с РК.

Материалы и методы

Вопросы оценки социально-экономического развития и экологического состояния различных территорий поднимали в своих исследованиях многие отечественные ученые, которые проводили сопряжённый анализ процессов в области экологии, социальной сферы и экономики как на уровне отдельных регионов [1–6], так и на уровне макрорегиона (федерального округа) или однотипных по выделенной характеристике субъектов РФ [7–11].

Несмотря на то, что с точки зрения федерального законодательства6 и географического расположения приграничные регионы

Alexander А. Chibilyov (jr.), Tatyana V. Lebedeva

POPULATION. VOL. 27. NO.4. 2024

Зауралья и юга Западной Сибири находятся на относительно равных базовых условиях, «наблюдается растущий разрыв в уровне развития между регионами с одинаковыми базовыми условиями, что указывает на различия в эффективности подходов к использованию существующего потенциала региональных властей» [12, с. 18]. Задача определения таких разрывов позволяет корректировать планы стратегического развития таких регионов, с указанием возможных выходов к улучшению ситуации на примере схожих по базисным условиям территорий.

Типизация сельскохозяйственных регионов по устойчивости развития нашла отражение в работах В. И. Тихого, О. В. Коре-ва, которые установили, что для сельских территорий характерно дальнейшее расслоение с усилением депрессивности чисто аграрных регионов, сопровождающееся снижением численности населения [13, с. 67]. Таким образом, авторами доказана существенность специфики сельских территорий, в особенности с точки зрения характеристики социо-эколого-экономического развития.

В исследовании А. М. Адама и Н. И. Лаптева для оценки экологической устойчи- вости регионов предлагается рассчитывать индекс состояния окружающей среды, он составляется на основе двух показателей — объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников, и объёма сбросов сточных вод в поверхностные водоёмы [14]. Использование лишь двух показателей экологического состояния объясняется дублированием информации при расширении круга показателей, характеризующих нагрузку на экологию.

Для оценки социально-экономического и экологического состояния приграничных регионов Зауралья и юга Западной Сибири отобраны показатели, характеризующие население этих территорий с точки зрения половозрастного состава, уровня урбанизации, естественного и миграционного движения, уровней преступности и бедности, а также показатели, характеризующие территории по экономическому развитию — ВРП и инвестиции в основной капитал на душу населения, а также показатели товарооборота, характеризующие развитие транспорта и загрязнение окружающей среды. Схема исследования представлена на рис. 1.

|

Общая характеристика социально-экономического и экологического состояния степных регионов Зауралья и юга Западной Сибири |

||

|

Описательная статистика показателей, характеризующих социально-экономическое развитие и экологическое состояние |

Анализ динамики структуры ВДС по видам экономической деятельности |

|

Разработка интегральных показателей, характеризующих степные регионы Зауралья и юга Западной Сибири по социально-экономическому развитию и экологическому состоянию

Исследование дифференциации степных регионов Зауралья и юга Западной Сибири

Рис. 1. Схема исследования

Fig.1. Scheme of the study Источник: составлено авторами.

Чибилёв А. А. (мл.), Лебедева Т. В.

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 27. № 4. 2024

Для изучения различий в структуре валовой добавленной стоимости (ВДС) по видам экономической деятельности использованы показатели Салаи и Гатева:

K

Салаи

K

Гат ева

туации в разрезе экономики, социальной сферы и экологии. Кроме того, визуальное представление позволяет определить однородные группы регионов по схожести их социально-экономического и экологического состояния.

Индивидуальные значения интегрального показателя zi , i=1,2,3 определяются по формуле:

ni zi =Ewjxij, (3) j=i где wj,j= 1,.., ni — веса, характеризующие вклад каждого j-го исходного центрировано-нормированного показателя в интегральный показатель; xij — значение j-го центрировано-нормированного показателя для i-го региона; ni – число факторов, входящих в i-ый интегральный показатель. Индивидуальные значения интегрального показателя являются безразмерными, то есть не имеют единиц измерения, что связано с тем, что они строятся по центрировано-нормированным (необходимо для возможности их сопоставления) исходным признакам.

Для выделения однородных групп регионов использован итеративный метод кластерного анализа — метод k-средних, который при заданном числе кластеров, позволяет получить устойчивые разбиения по сравнению с агломеративными и иерархическими методами. В методе k-средних последовательно в качестве центров кластеров случайным образом выбирается число объектов, совпадающее с их числом, и производится разбиение на кластеры, меняя центры кластеров и сравнивая новые разбиения с предыдущими, определяется наилучшее разбиение.

Результаты и обсуждение

Приграничные степные регионы Зауралья и юга Западной Сибири включают восемь субъектов Федерации, отличающихся плотностью, уровнем урбанизации и возрастной структурой населения. Для них характерна прямая зависимость между до-

d0

f d i

E . d! + d0

n

[ Md-doL Ed ,2 + Ed0 2 ,

где d1 — доля ВДС по виду экономической деятельности в 2021 году; d0 — доля ВДС по виду экономической деятельности в 2017 году; n — число видов экономической деятельности. Оба показателя изменяются в пределах от 0 до 1. Если показатель близок к 0, то это свидетельствует об отсутствии различий в структуре двух сравниваемых лет, чем ближе показатели к 1, тем сильнее выражены структурные различия.

Разработка интегрального показателя позволила обобщить информацию, содержащуюся в показателях исследования, а также нивелировать взаимную коррели-рованность, которая приводила к дублированию информации. Такой подход позволяет «отобрать наиболее важные переменные и сократить размерность данных» [15, с. 112]. Переход от n-мерного признакового пространства (в нашем случае как наиболее информативные отобраны 13 показате-лей7, то есть n=13) в трёхмерное пространство признаков позволяет визуализировать изучаемое состояние регионов. Визуализация данных в трёхмерном пространстве облегчает интерпретацию и позволяет наметить направления для улучшения си-

7 К исследованию — Оценка социо-экологического-экономических особенностей современного состояния степных регионов Зауралья и юга Западной Сибири. — URL: (дата обращения: 19.03.2024).

Alexander А. Chibilyov (jr.), Tatyana V. Lebedeva

POPULATION. VOL. 27. NO.4. 2024

лей городского населения и долей взрослых в общей численности населения, что можно объяснить оттоком населения из сельских поселений. Причинами, по которым взрослое население концентрируется в городах, выступают доступность образовательных, медицинских услуг и т.п., а также более высокие заработные платы жителей городских территорий. Для регионов с низкой плотностью населения (Курганская и Тюменская области, Алтайский край) такая концентрация приводит к «обезлюди-ванию» больших территорий, что негативно сказывается на развитии сельского хозяйства и экономическом обороте. На рис. 2 видно, что Тюменская и Курганская области, а также Алтайский край характеризуются высокой урбанизированностью территорий и долей взрослого населения.

61,0

60,0

w 59,0

I 58,0

I 57,0 g g 56,0

55,0

«

урганская область

Республика •

• Башкортостан Алтайский край

Новосибирская • •

Оренбургская область Омская область Тюменская

• область

§ 54,0

53,0

Челябинская

• область

52,0

50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0

Доля городского населения, %

Рис. 2. Зависимость доли взрослого населения от уровня урбанизации степных регионов Зауралья и юга Западной Сибири

Fig. 2. Dependence of the share of the adult population on the level of urbanization of the steppe regions of the Trans-Urals and the south of Western Siberia Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Росстата.

Аграрные степные регионы — Республика Башкортостан и Оренбургская область — расположились в кластере с низкой долей городского населения. Несмотря на низкую плотность населения последних регионов нельзя не отметить их вклад в производство продовольствия не только для других субъектов РФ, но и близлежащих соседей, таких как Республика Казахстан, что фактически в разы усиливает роль человеческого капитала этих регионов с точки зрения продовольственной безопасности.

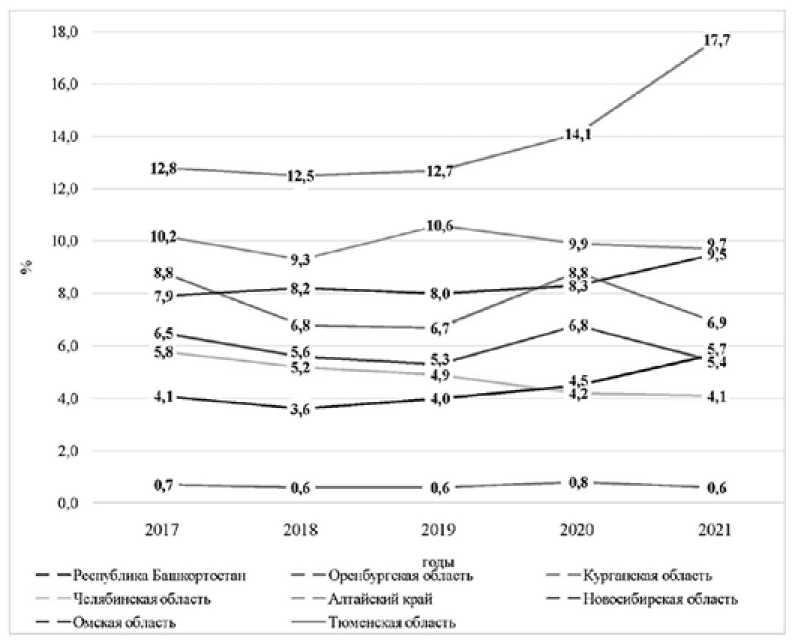

Ключевая роль в формировании продовольственной безопасности отведена сельскому хозяйству, и при оценке экономических особенностей развития приграничных степных регионов внимание следует уделить не только ВРП (ВДС — валовой добавленной стоимости) в целом, но и доле сельского хозяйства (АПК — агропромышленного комплекса) в экономике региона. На рис. 3 представлена динамика доли ВДС сельского хозяйства по рассматриваемым степным регионам. Отметим высокую долю

Чибилёв А. А. (мл.), Лебедева Т. В.

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 27. № 4. 2024

в ВДС сельского хозяйства Алтайского края, которая увеличилась с 12,8% до 17,7% в рассматриваемом периоде или на 1,14 процентных пункта ежегодно. В перспективе при сохранении тенденций в пропорциях

ВДС доля сельского хозяйства в 2025 г. может превысить 20%. Усиление специализации экономики региона в области АПК связано, в том числе с реализацией аграрного потенциала трансграничного региона.

Рис. 3. Динамика доли ВДС сельского хозяйства степных регионов Зауралья и юга Западной Сибири

Fig. 3. Dynamics of the share of GVA in agriculture of the steppe regions of the Trans-Urals and the south of Western Siberia

Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Росстата.

Рассмотрим, как менялась структура ВДС по основным видам экономической деятельности (ВЭД) (ВДС по ВЭД добыча, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, транспорт и связь) на основе расчёта показателей структурных сдвигов Салаи и Гатева (табл. 1). Для сравнения взят пятилетний период за 2017–2021 годы. Согласно полученным результатам, наименьшие различия в структуре ВДС наблюдались в Республике Башкортостан (близки к 0 оба показателя), Курганской и Омской областях. Наибольшие различия в Челябинской, Новосибирской областях и Алтайском крае. Челябинская область и Алтайский край наращивали производства в сфере обрабатывающей промышленности, что является позитивным сигналом для межрегионального и межгосударственного развития.

Alexander А. Chibilyov (jr.), Tatyana V. Lebedeva

POPULATION. VOL. 27. NO.4. 2024

Таблица 1

Результаты расчёта показателей структурных различий в структуре ВДС

Table 1

Results of calculating indicators of structural differences in the structure of GVA

|

Регион |

Индекс Салаи |

Индекс Гатева |

|

Республика Башкортостан |

0,08 |

0,06 |

|

Оренбургская область |

0,10 |

0,18 |

|

Курганская область |

0,02 |

0,03 |

|

Челябинская область |

0,27 |

0,11 |

|

Тюменская область |

0,13 |

0,12 |

|

Алтайский край |

0,11 |

0,18 |

|

Новосибирская область |

0,18 |

0,10 |

|

Омская область |

0,07 |

0,12 |

Источник: рассчитано авторами по данным из статистических сборников Росстата за 2017 и 2021 год.

Таблица 2

Результаты построения интегральных показателей оценки социально-экономического и экологического состояния*

Table2

Results of constructing integral indicators for assessing socio-economic and environmental conditions

|

Показатель |

Социальное развитие, уровень информативности 61% |

Экономическое развитие, уровень информативности 79% |

Экологическое благополучие, уровень информативности 72% |

|

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников |

- |

- |

–0,8538 (–0,585) |

|

Сброс загрязнённых сточных вод в поверхностные водные объекты |

– |

– |

–0,8538 (–0,585) |

|

Коэффициент рождаемости |

0,5151 (0,142) |

– |

– |

|

Коэффициент смертности |

–0,9412 (–0,2595) |

– |

– |

|

Число прибывших, человек |

0,9463 (0,2608) |

– |

– |

|

Число выбывших, человек |

0,9215 (0,2541) |

- |

- |

|

Коэффициент преступности на 100 000 человек |

–0,2433 (–0,0671) |

- |

- |

|

Уровень бедности |

–0,8197 (–0,2259) |

- |

- |

|

ВРП на душу населения |

– |

0,9595 (0,242) |

– |

|

Инвестиции в основной капитал на душу населения |

– |

0,9641 (0,243) |

– |

|

Экспорт общий |

- |

0,9811 (0,248) |

- |

|

Грузооборот |

– |

0,8905 (0,225) |

– |

|

Пассажирооборот |

– |

0,5898 (0,149) |

– |

*оценка коэффициента корреляции между интегральным показателем и исходными показателями, коэффициент линейного преобразования — в скобках.

Источник: рассчитано авторами по данным из статистических сборников Росстата за 2021 год.

Так как первая главная компонента по социальным показателям имеет тесную прямую связь с такими показателями как уровень рождаемости, число прибывших, а также тесную отрицательную связь с показателями смертности и бедности, то интегральным показателем, который построен на основе линейной комбинации исходных центрировано-нормированных показателей, можно назвать «Социальное развитие» (табл. 2). Соответственно, чем больше индивидуальные значения, тем лучшую позицию занимает регион в пространстве показателя «Социальное развитие».

Второй интегральный показатель получил название «Экономическое развитие», что обусловлено тесной положительной связью этого показателя с исходными признаками, характеризующими сферу

экономики. При формировании этого показателя также учтены показатели развития транспорта, что позволяет отобразить потенциал региона для межрегионального и межгосударственного сотрудничества.

Для учёта экологического состояния были использованы два показателя — «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников», и «Сброс загрязнённых сточных вод в поверхностные водные объекты». Первый показатель не был рассмотрен как тесно коррелированный с показателями грузо- и пассажирооборота. Интегральный показатель имеет тесную обратную связь с обоими показателями экологического загрязнения, что позволяет охарактеризовать его как «Экологическое благополучие».

Таблица 3

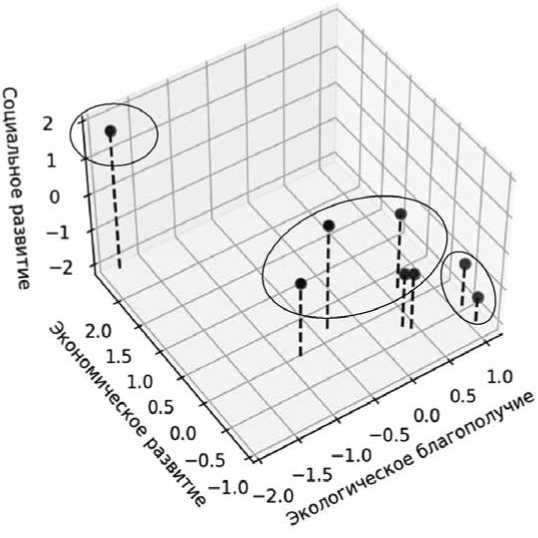

В табл. 3 приведены индивидуальные значения интегральных показателей, которые являются центрировано-нормированными по своему построению (то есть безразмерными). Согласно полученным данным Тюменская область занимает наихудшее положение в экологическом благополучии степных регионов Зауралья и юга Западной Сибири, что объясняется высокими значениями выбросов из стационарных источников

(2343 тыс. тонн за 2021 г.; для примера, в самом благополучном Алтайском крае этот показатель составил 177 тыс. тонн). Для более наглядного представления рассматриваемых регионов представим их в трёхмерном пространстве интегральных признаков (рис. 4), где Тюменская область представлена в левом верхнем углу. В соответствии с рисунком, чем выше и правее располагаются регионы, тем лучшую позицию они

Индивидуальные значения интегральных показателей оценки социально-экономического и экологического состояния

Table3

Individual values of integral indicators for assessing socio-economic and environmental conditions

|

Регион |

Социальное развитие |

Экономическое развитие |

Экологическое благополучие |

|

Республика Башкортостан |

0,92409 |

0,053387 |

-0,42874 |

|

Оренбургская область |

-0,49110 |

-0,431091 |

0,27552 |

|

Курганская область |

-1,29218 |

-0,864420 |

1,00096 |

|

Челябинская область |

0,09733 |

-0,137957 |

-0,90456 |

|

Тюменская область |

1,85055 |

2,333765 |

-1,86112 |

|

Алтайский край |

-0,78774 |

-0,563336 |

1,00660 |

|

Новосибирская область |

0,10964 |

0,125033 |

0,57361 |

|

Омская область |

-0,41059 |

-0,515381 |

0,33773 |

Источник: рассчитано авторами по данным из статистических сборников Росстата за 2021 год.

Alexander А. Chibilyov (jr.), Tatyana V. Lebedeva

POPULATION. VOL. 27. NO.4. 2024

Рис. 4. Кластеры степных регионов Зауралья и юга Западной Сибири в пространстве интегральных показателей

Fig. 4. Clusters of the steppe regions of the Trans-Urals and the south of Western Siberia in the space of integral indicators Источник: составлено авторами по данным из статистических сборников Росстата.

занимают в социально-экономическом развитии и экологическом благополучии. Для удобства интерпретации выделим кластеры в трёхмерном пространстве на основе метода k-средних. Разбиение проводили по трём кластерам, предположив, что один регион (Тюменская область), расположенный в большом отдалении от остальных на рис. 4 выделен в отдельный кластер, а оставшиеся 7 регионов логично разбить на две группы. Представим графически средние значения каждого интегрального показателя.

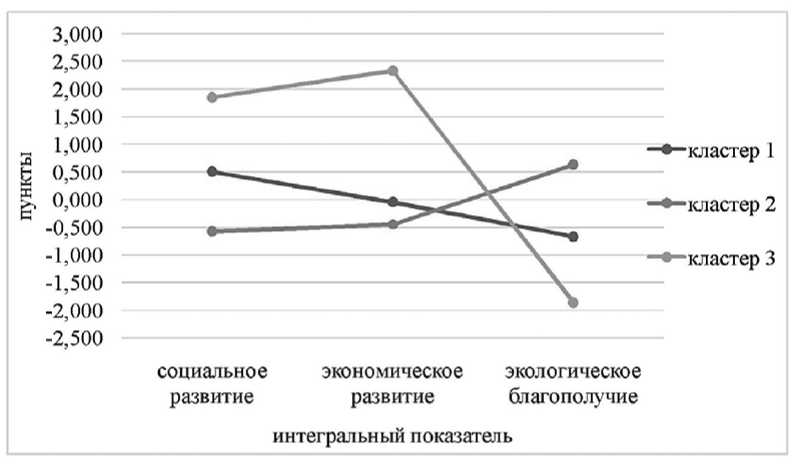

По рис. 5 видим, что в соответствии с расчётами, третий кластер имеет наибольшие значения по социальному и экономическому развитию, но при этом имеет худшую позицию по уровню экологического благополучия. В этот кластер попал только один регион — Тюменская область. Второй кластер, куда попали 5 регионов (Орен- бургская, Курганская, Новосибирская, Омская области, Алтайский край) имеют низкие значения по уровню социального и экономического развития и высокие значения по экологическому благополучию. В первый кластер вошли Республика Башкортостан и Челябинская область, которые характеризуются хорошими значениями социальноэкономического развития и относительно хорошим экологическим благополучием.

Таким образом, расслоение рассматриваемых 8 степных приграничных регионов Зауралья и юга Западной Сибири подтвердилось как на основе визуального анализа, так и кластерного метода k-средних. С точки зрения социально-экономического потенциала для межрегионального и межгосударственного сотрудничества наиболее перспективными являются Тюменская и Новосибирская области, а также Респу-

Чибилёв А. А. (мл.), Лебедева Т. В.

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 27. № 4. 2024

Рис. 5. Средние значения интегральных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие и экологическое благополучие степных регионов Зауралья и юга Западной Сибири

Fig. 5. Graph of average values of integral indicators characterizing the socio-economic development and environmental well-being of the steppe regions of the Trans-Urals and the south of Western Siberia Источник: рассчитано авторами по данным из статистических сборников Росстата.

блика Башкортостан. Наиболее депрессивным среди рассматриваемых регионов является Курганская область, властям которой следует предпринимать меры по улучшению экономики и социальной сферы.

Выводы

Проведённый анализ показал, что приграничные регионы Зауралья и юга Западной Сибири имеют неравномерное социо-эколого-экономическое развитие. Значимую долю в экономике региона аграрный сектор занимает для Алтайского края, Курганской, Омской и Оренбургской областей. В этих регионах уровни разработанных интегральных показателей, характеризующих социальное развитие, принимают отрицательные значения, что свидетельствует о проблемах в рождаемости, смертности, высоком уровне бедности и отрицательном миграционном сальдо.

Для Курганской области сложилась ситуация, при которой взрослое трудоспособное население сконцентрировалось в городах, что создаёт определённые угрозы для дальнейшего развития сельского хозяйства в этом регионе. Недостаток рабочей силы на селе может восполнить приток мигрантов. В частности, по государственной программе по добровольному переселению соотечественников при создании благоприятных условий в Курганской области можно ожидать рост мигрантов из Костанайской области, где доля русского населения составляет 33% и Северо-Казахстанской области, где доля русского населения — 37%8.

Наиболее высокие значения интегрального показателя «Социальное развитие» наблюдаются для Тюменской области, Респу-

Alexander А. Chibilyov (jr.), Tatyana V. Lebedeva

POPULATION. VOL. 27. NO.4. 2024

блики Башкортостан и Новосибирской области, что, учитывая их невысокий уровень урбанизации относительно других рассматриваемых регионов, свидетельствует о благополучии в социальной сфере как в городской, так и сельской местности. Кроме того, для этих регионов наблюдаются высокие положительные значения интегрального показателя «Экономическое развитие» и отрицательные значения показателя «Экологическое благополучие», что можно объяснить развитием в этих регионах промышленного производства. Именно эти субъекты Российской Федерации обладают наибольшим потенциалом для расширения сотрудничества с Республикой Казахстан.

Новосибирская и Челябинская области демонстрируют приблизительно одинаковые позиции по социальному развитию, однако, в соответствии с кластерным ана- лизом попали в разные группы по уровню социо-эколого-экономического развития, что объясняется значительным различием в уровне экологического благополучия.

В дальнейших исследованиях анализ уровня социо-эколого-экономического состояния регионов Зауралья и юга Западной Сибири планируется дополнить переоценкой значений интегральных показателей в динамике, что позволит определить, как влияет неблагополучная экологическая обстановка на социальном и экономическом развитии этих регионов.

Предложенный подход может быть использован для оценки социо-экологоэкономического развития других субъектов РФ, а результаты исследования — для разработки программы устойчивого развития территорий, как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Список литературы Оценка социо-эколого-экономических особенностей современного состояния степных регионов Зауралья и юга Западной Сибири

- Епринцев, С. А. Геоинформационное картографирование урбанизированных территорий как механизм социально-экологического мониторинга / С. А. Епринцев, С. В. Шекоян // Экология. Экономика. Информатика. Серия: Геоинформационные технологии и космический мониторинг. — 2019. — № 4. — С. 25-28. DOI: 10.23885 / 2500-123Х-2019-2-4-25-28; EDN: SSYGGR

- Катушева, Т.Л.Динамика социально-экономического развития Свердловской области / Т. Л. Каппушева // Естественно-гуманитарные исследования. — 2022. — № 44(6). — С. 125-128. EDN: MZXHSW

- Маковецкий, М. Ю. Трансформация Омского региона в контексте актуальных трендов социально-экономического развития Российской Федерации / М. Ю. Маковецкий, Е. Н. Маковецкая, Д. В. Рудаков // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. — 2021. — № 4(39). — С. 14-23. DOI: 10.21777 / 2587-554Х-2021-4-14-23; EDN: DMHPXK

- Пилова, Ф.И. Проблемы устойчивого развития экономики региона / Ф. И. Пилова // Известия Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени В. М. Кокова. — 2021. — № 2(32). — С. 132-136. EDN: AHYOIG

- Сахарова, Л. В. Нечетко-множественная методика комплексной оценки состояния социально-экономических систем региона / Л. В. Сахарова, Г. И. Акперов // Интеллектуальные ресурсы- региональному развитию. — 2020. — № 2. — С. 137-143. EDN: UPXGPO

- Чибилев, А. А. Современное состояние природно-экологического каркаса бассейна реки Урал в пределах Оренбургской области и его роль в социально-экономическом развитии региона / А. А. Чибилев, Д. С. Мелешкин, Д. В. Григоревский // Успехи современного естествознания. — 2017. — № 8. — С. 122-127. EDN: ZFDNPN

- Бобылев, Н. Г. Ранжирование регионов Арктической зоны Российской Федерации по индексу экологической безопасности / Н. Г. Бобылев, С. Гадаль, М. О. Коновалова [и др.] // Север и рынок: формирование экономического порядка. — 2020. — № 3(69). — С. 17-40.

- Веселова, В. Н. Рейтинг качества жизни населения российских регионов / В. Н. Веселова, О. В. Валеева, Л. М. Корытный // География и природные ресурсы. — 2020. — № 4(163). — С. 14-24. EDN: OLUUXL

- Голованов, Е. Б. Роль и значение экологической нагрузки в системе региональной экономической безопасности / Е. Б. Голованов, Л. М. Михалина, К. В. Екимова // Вестник ЮжноУральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. — 2018. — Т. 12. — № 4. — С. 14-25. DOI: 10.14529 / em180402; EDN: YRJMFN

- Зазнобина, Н. И. Сравнительная динамика социо-эколого-экономических систем регионов Приволжского федерального округа на основе обобщенной функции желательности / Н. И. Зазнобина, Е. Д. Молькова, В. Н. Якимов, Д. Б. Гелашвили // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2016. — Т. 18. -№ 2-3. — С. 675-680. EDN: XUXRKB

- Руднева, О. С. Освоенность степных приграничных территорий России как аспект устойчивого развития страны / О. С. Руднева // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. — 2014. — № 4(48). — С. 203-207. EDN: SUCRPR

- Акчулпанов, Ю. К. Пути решения проблем прогнозирования социально-экономического развития региона / Ю. К. Акчулпанов // Уфимский гуманитарный научный форум. — 2023. — № 4(16). — С. 13-22. DOI: 10.47309 / 2713-2358-2023-4-13-22; EDN: DTENWO

- Тихий, В.И. Проблемы устойчивости развития сельских территорий региона: эколого-социо-экономический анализ / В. И. Тихий, О. В. Корева // ИнтерКарто. ИнтерГИ С. — 2017. — Т. 23. — № 1. — С. 50-70. DOI: 10.24057 / 2414-9179-2017-1-23-50-70; EDN: ZIGEAB

- Адам, А.М. Оценка экологической устойчивости развития регионов Сибирского Федерального округа / А. М. Адам, Н. И. Лаптев // Современные тенденции развития науки и технологий. — 2016. — № 8-1. — С. 126-129. EDN: WKCHFN

- Омельченко, Д.А. Математико-статистический анализ социальной безопасности в приграничных регионах России: опыт построения типологии / Д. А. Омельченко, С. Г. Максимова, О. Е. Ноянзина // Society and Security Insights. — 2020. — Т. 3. — № 2. — С. 104-131. DOI: 10.14258 / ssi(2020)2-07; EDN: OMDZOU