Оценка состояния ценопопуляций очитков (Crassulaceae DC.) на Севере

Автор: Бабак Т.В.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Обобщены итоги комплексных исследований двух представителей семейства Crassulaceae DC. на северной границе ареала в пределах таежной зоны Республики Коми. Впервые даны популяционные характеристики изучаемых видов в условиях европейского Северо-Востока и оценка состояния ценопопуляций. Приведены экологические характеристики местообитаний видов.

Состояние ценопопуляций, граница распространения, популяционные характеристики

Короткий адрес: https://sciup.org/14992382

IDR: 14992382 | УДК: 582.711.16

Текст научной статьи Оценка состояния ценопопуляций очитков (Crassulaceae DC.) на Севере

Семейство Crassulaceae DC. (толстянковые) представляет большой интерес с ботанической, физиологической и хозяйственной точки зрения. Виды этого семейства широко распространены по всему Земному шару, преимущественно в сухих теплых и умеренных областях. В пределах бывшего СССР встречается, по разным данным, от 9 до 13 родов, включающих от 121 до 148 видов [1, 2], из которых на территории европейского Северо-Востока России представлены только три рода: Rhodiola L., Sedum L. и Hylotelephium H. Ohba. К настоящему времени наиболее обобщены данные по роду Rhodiola [3-10]. Два других рода: Sedum и Hylotelephium остаются практически неизученными. Имеющиеся в литературе сведения по ним отрывочны, вопросам биоморфологии и биогеографии посвящено весьма незначительное число работ. Более полно представлены данные по систематике, таксономии и биохимии этой группы растений. Большая часть работ носит прикладной характер, что связано с перспективным использованием очитков как лекарственного сырья и в качестве декоративных растений. В настоящее время интерес представляет изучение свойств ценопопуляций различных видов растений и их сравнение в разных частях ареала, особое внимание привлекают подобные исследования на границе распространения вида.

Цель нашей работы – выявить приспособления природных ценопопуляций Sedum acre L. и Hy-lotelephium triphyllum (Haw.) Holub к длительному, устойчивому существованию в условиях Севера и оценить их современное состояние.

Материал и методы

Объектами исследований были два представителя семейства Crassulaceae – S. acre (очиток едкий) и H. triphyllum (очиток или очитник пурпурный, ранее S. purpureum L.) из природных ценопо-пуляций. Изучение природных ценопопуляций S.acre и H.triphyllum проводили на территории европейского Северо-Востока в пойме бассейна р.Луза (граница подзон южной и средней тайги), на песчаных обнажениях вдоль шоссе Сыктывкар – Ухта (окрестности с.Серегово), в поймах бассейна рек Сысола, Вычегда (подзона средней тайги), верховьях р.Щугор (подзона северной тайги), низовьях р.Печора и устье рек Цильма и Печорская Пижма, а также в средней части р. Печорская Пижма (подзона крайнесеверной тайги). Всего за вегетационные периоды 2000 – 2004 гг. изучено 30 ценопопуляций H. triphyllum и 10 ценопопуляций S. acre в различных сообществах и экотопах.

При изучении ценопопуляций использовали общепринятые методики [11-13]. В растительных сообществах с H.triphyllum на трансектах закладывали учетные площадки 1х1 – 2х2 м2, для изучения S.acre – 0.25х0.25 м2. Учитывали следующие признаки: численность и плотность особей, возрастной состав, способ возобновления. Для каждой ценопопу-ляции был установлен возрастной спектр. Возрастную структуру ценопопуляции определяли на основе учета численности особей по возрастным состояниям. На основании возрастных спектров ценопопуля-ций рассчитаны базовые возрастные спектры двух модельных видов, произрастающих на территории европейского Северо-Востока.

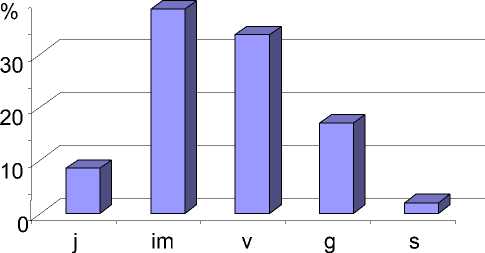

При определении семенной продуктивности в ценопопуляциях был проведен расчет числа генеративных побегов на особь, числа цветков, плодов, семязачатков и выполненных семян на побег, а также рассчитаны величины потенциальной семенной продуктивности (ПСП), реальной семенной продуктивности (РСП), процент плодозавязывания [14, 15], проведен подсчет условно-реальной семенной продуктивности (УРСП) [16].

Описание растительных сообществ выполнено по методике Л.Г.Раменского [17]. Список видов уточнен по сводке [2]. С помощью фитоиндикаци-онных экологических шкал [18, 19] определены экологические особенности и региональные амплитуды изучаемых видов на исследованной территории.

Результаты и обсуждение

На территории европейского Северо-Востока проходит крайняя северо-восточная граница распространения средиземноморско-европейского вида – S.acre . Это сукку-лентнолистовое летнезимнезеленое, многолетнее травянистое растение. По классификации жизненных форм растений К. Раункиера – хамефит. Имеет двухтипные укореняющиеся ползучие и приподнимающиеся неодревесневающие побеги, которые при разрастании образуют куртины или «клоны-латки».

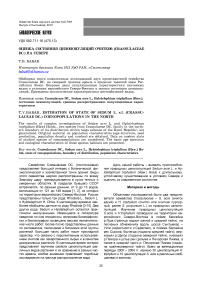

Большинство ценопопуляций S.acre, находящихся на территории европейского Северо-Востока, имеют неполночленные возрастные спектры. Для всех спектров характерно отсутствие проростков, в некоторых отсутствуют генеративные и сенильные растения, в большинстве ценопопуляций доминирует имматурная возрастная группа, ее доля составляет от 35 до 42%. По данным исследований ценопопуляций S.acre в южной и средней частях подзоны средней тайги был составлен базовый возрастной спектр (рис. 1), отражающий общие закономерности развития вида на границе распространения под влиянием эколого-географических факторов. Выявлено, что доминирование имма-турной (im) и виргинильной (v) возрастных групп обусловлено преобладанием вегетативного размножения, а также замедленной сменой поколений растений семенного происхождения в неблагоприятных для развития условиях.

Рис. 1. Базовый возрастной спектр S. acre на северо-восточной границе распространения.

При сравнении ценопопуляции S.acre в зональном плане (табл. 1) выявлено, что количество особей и рамет S.acre в южной части среднетаежной подзоны в три раза, а количество побегов ветвления в четыре раза больше, чем в средней. По направлению на север наблюдается также уменьшение средней плотности ценопопуляции в 2.6 раз и изменение структуры ценопопуляции: от сплошного размещения особей – моногруппировок – до ценопопуляций, представленных отдельными небольшими куртинами.

Исследования показали, что растения S.acre развивали в среднем от трех (в центральной части подзоны средней тайги) до пяти генеративных побегов на растение (в южной части)(табл. 2). При этом

Таблица 1

Характеристика ценопопуляций Sedum acre в подзонах южной (1) и средней тайги (2)

|

Показатель |

1 |

] 2 |

|

Число особей, шт / ЦП |

836 ± 26 |

279 ± 10 * |

|

Число побегов, шт / ЦП |

5933 ± 245 |

1520 ± 68 * |

|

Площадь ЦП, кв.м |

10 ± 1.6 |

10.1 ± 0.07 |

|

Плотность ЦП, шт./кв.м: |

||

|

-средняя |

55.7 ± 3.9 |

21.5 ± 2.5 * |

|

-экологическая |

6 2 ± 8.5 |

44 ± 3.4 |

|

ПП, % |

78 |

31.5 |

Примечания: * – различия между вариантами достоверны при Р ≤ 0,05; ЦП – ценопопуляция, ПП – проективное покрытие.

число цветков и плодов на генеративный побег с юга на север уменьшалось в 1.4 раза. Показатель УРСП для S.acre варьировал от 175 (в средней части) до 280 шт./побег (в южной части); РСП – соответственно от 100 до 210 шт./побег. Для установления качества семян нами была определена их выполненность. Такие семена составляли от 57 до 75% от общего числа семян, при этом в средней части подзоны их процент был в 1.3 раза меньше, чем в южной.

Основную роль в размножении растений S.acre играет – вегетативное, которое осуществляется путем образования рамет, плагиотропных вегетативных побегов (длиной до 10 см). Появление новых особей у S.acre происходит, главным образом, за счет повреждения материнских растений и обособления дочерних рамет. Приоритет вегетативного размножения S.acre на границе ареала мож-

Таблица 2

но объяснить несколькими причинами: во-первых – повышенной жизнестойкостью отделенных побегов за счет их суккулент-ности и способностью в короткий промежуток времени при благоприятных условиях образовывать придаточные корни, во-вторых – большей конкурентоспособностью и выживаемостью по сравнению со всходами, и в-третьих, постепенным захватом территории – превращением отдельных куртин в моногруппировки за счет активного роста парциальных побегов и интенсивного образования партикул. Согласно нашим наблюдениям и исследованиям [20], скорость разрастания клонов связана не только с длиной многолетнего участка плагиотропной части материнских побегов, но и с отхождением от него побегов ветвления и образованием отделившихся дочерних особей.

S.acre – стресс-толерантный вид [21], приуроченный к сообществам с разреженным напочвенным покровом, в сложении которых значительное участие принимают однолетники, стержнекорневые и реже дерновинные травянистые многолетники. Типичными местами произрастания на обследуемой территории являются суходольные луга, окраины сухих сосновых боров и населенные пункты. В соответствующих экологических условиях участвует в зарастании оголенных участков, но по мере формирования сомкнутого растительного покрова постепенно исчезает. Часто поселяется в нарушенных человеком местообитаниях, вдоль дорог, на паровых полях и сбитых сухих лугах. Однако слабо устойчив к вытаптыванию [19].

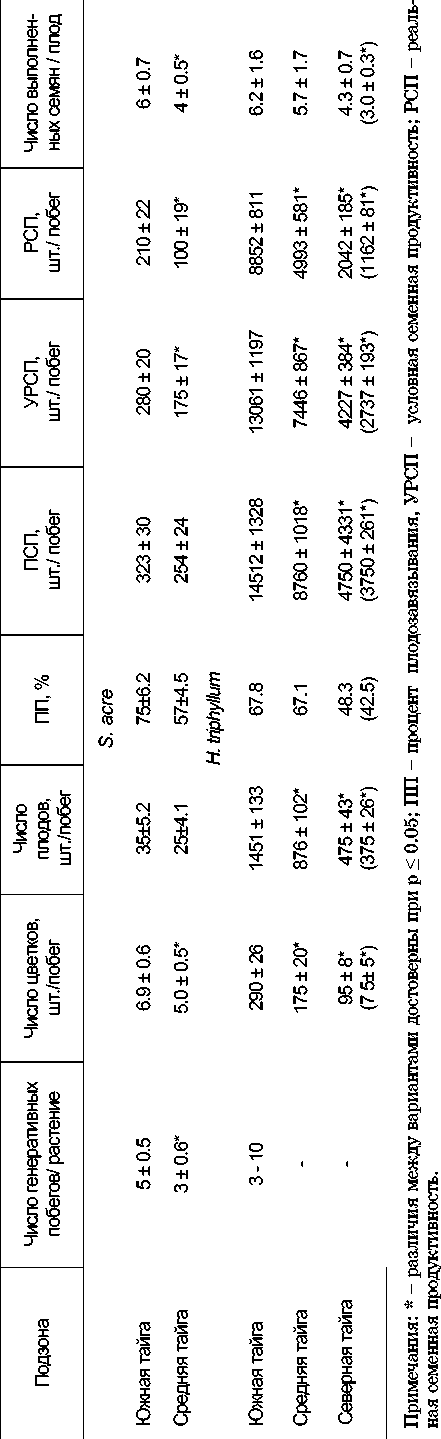

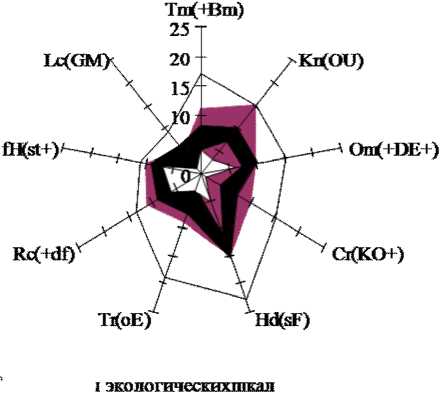

Применение метода фитоиндикаци-онных экологических шкал позволило нам дать общую экологическую характеристику местообитаний S.acre . Для наглядного изображения экологических ареалов изучаемого вида нами была использована графическая модель – полиграмма с диапазонами экологических шкал [18] (рис.2). Анализ местообитаний S.acre на территории Республики Коми показал, что наименьшие доли экологического пространства в экологическом ареале вида наблюдаются по общему терморежиму, континентальности и морозности климата, а также увлажнению и богатству почв (составляют от 22 до 30%). По влажности климата и кислотности почв размеры занимаемого видом экологического пространства приближаются к 50%, а по переменности увлажнения почв и по режиму затенения доли экологического пространства составляют 60 и 100% от экологического ареала вида.

Второй изученный нами вид – H.tri-phyllum является евроазиатским бореальным, имеет достаточно широкое распространение по территории европейского Се-веро-Востока.Это сукклентнолистовой ве- сенне-летне-осеннезеле-ный травянистый многолетник с прямостоячими побегами; относится к без-розеточным криптофитам, корнеклубневым геофитам.

Общая характеристика ценопопуляции H.tri-phyllum на территории европейского Северо-Востока показала, что возрастные спектры данного вида представлены как полночленными (характерно для ценопопуляций, находящихся преимущественно вблизи леса), так и факультативно неполночленными. Отсутствие одной или нескольких возрастных групп в спектрах, вероятно, было обусловлено особенностями онтогенеза вида в районе исследований, либо нерегулярностью семенного размножения.

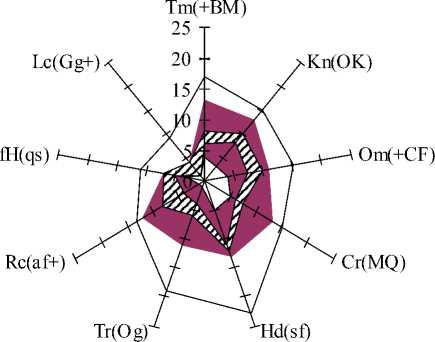

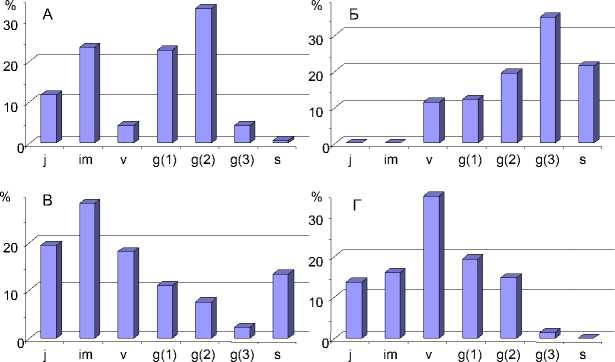

Обобщение результатов анализа возрастных спектров H.triphyllum по обследованным ценозам и экотопам позволило выделить четыре типа онтогенетического спектра (рис. 3): нормальный полночленный и неполночленный зрелый – на пойменных разнотравнозлаковых лугах в ассоциации с пойменными кустарниками, где абсолютный максимум приходится на средневозрастные генеративные особи (1); инвазионно-регрессивный – под пологом леса и в зарослях крупного ивняка, где максимум приходится либо на взрослые генеративные и сенильные (2), либо на ювенильные и имматурные группы (3) и инвазионный – на обрывистых берегах и в оврагах, где преобладают виргинильные особи (4). В луговых ценозах с наиболее типичным для H.triphyllum местообитанием, как правило, это окраина луга вблизи зарослей кустарников (ива или шиповник), средних и максимальных значений в возрастных спектрах ценопопуляций достигали средневозрастные генеративные особи. Анализ возрастных спектров H.triphyllum в зональном градиенте, где было проведено сравнение состояния модельных популяций из трех разных точек ареала в пределах Республики Коми, показал, что в двух популяциях (южная и средняя точки) происходило активное семенное возобновление: ювенильные особи в них составляли до 14%, доля генеративных – до 37%.

□ диапазоны

■ max - min границы экологических ареалов вида

■ max - min границы на изучаемой территории

Рис. 2. Экологические факторы в ценопопуляциях S. acre (А) и H. triphyllum (Б) (согласно экологическим шкалам Д.Н. Цыганова, 1983). Примечания : Tm – терморежим; Kn – континентальность; Om – омбро-режим; Cr – криорежим; Hd – гидрорежим; Tr – трофность почв; Rc – кислотность почв; fH – переменность увлажнения; Lc – освещенность в ценозе.

Третий спектр (северная точка) отличался от предыдущих доминированием виргинильных и генеративных партикул и малой долей молодых растений.

По мере продвижения на север общее число растений и побегов в це-нопопуляциях H.tri-phyllum значительно уменьшалось (табл.3), при этом количество побегов на растении достоверно не изменялось на всем протяжении от южной до северной точки распространения; происходило сокращение площади цено-популяций в 1.5 – 3 раза, что, вероятно, послужило причиной снижения общей численности данного вида. Достоверное изменение числа побегов (шт./м2) было отмечено при сравнении южной части средней и северной подзоны тайги, а также подзон северной и крайнесеверной тайги. Изменения числа растений (шт./м2) варьировали в пределах ошибки.

Растения H.triphyl-lum имели в среднем от трех до десяти генеративных побегов (табл.2). Величина этого показателя не зависела от зональной локализации местообитания. Число цветков и плодов на генеративном побеге в природных ценопопуляциях с юга на север снизилось в три-четыре раза, происходило также уменьшение диаметра и разветвленности соцветия. Величина УРСП для данного вида составляла от 2.7 тыс. семян на побег (в подзоне северной тайги) до 13.1 тыс. шт./ побег (в южной части среднетаежной подзоны). Величина РСП изменялась от 1.2 тыс. (подзона северной тайги) до 8.8 тыс. шт./ побег (южная граница средней подзоны). Доля выполненных семян варьировала от 42.5 до 67.8% от общего числа семян. При этом на крайней северной точке процент распространения их был в 1.6 раза меньше, чем в южной. Следовательно, по направлению на север (по подзонам) снижается потенциальная продуктивность на элемент в год, увели-

Рис. 3. Онтогенетические спектры, характерные для ценопопуля-ций H. triphyllum в разных растительных сообществах: А – нормальный полночленный и неполночленный зрелый (I тип); Б – инвазионно-регрессивный с доминированием среднегенеративных и сенильных групп (II тип); В – инвазионно-регрессивный с преобладанием ювенильных и имматурных групп (III тип); Г – инвазионный (IV тип).

бей вегетативного происхождения, а при слабой сомкнутости травостоя це-нопопуляции представлены в основном особями семенного происхождения.

Исследования ценопопуляций H.triphyllum в пределах таежной зоны европейского Северо-Востока и изучение гербарного материала показали, что вид имеет широкую экологическую амплитуду и достаточно обширно распространен по данной территории. При этом ценотическая приуроченность его несколько уже: основное число ценопопуляций H.tri-phyllum обнаружено по поймам рек, преимущественно в зарослях пойменных кустарников ( Salix sp. и Rosa acicularis Lindl. или R.majalis Herrm), где вид находит более благоприятные условия – хорошо прогреваемые места с умеренным затенением и увлажнением. Анализ местообитаний H.triphyllum на территории европейского Северо-Вос-

Таблица 3 тока показал, что наименьшие доли эколо-

|

Численность и плотность ценопопуляций Hylotelephium triphyllum |

||||||

|

Параметр |

Подзона южной тайги |

Подзона средней тайги |

Подзона северной тайги |

Подзона крайнесеверной тайги |

||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

|||

|

Число побегов, шт./ЦП |

846 ± 28 |

530 ± 22* |

120 ± 9 |

264 ± 10* |

550 ± 21 |

84 ± 6* |

|

Число растений, шт./ЦП |

141 ± 22 |

90 ± 18 |

63 ± 3 |

88 ± 7* |

98 ± 6 |

28 ± 2* |

|

Число побегов, шт./ растение |

6.0 ± 2.1 |

5.9 ± 1.7 |

2.1 ± 0.7 |

3.0 ± 0.7 |

5.8 ± 1.1 |

3.0 ± 0.5 |

|

Число побегов, шт./ кв.м |

28.2 ± 4.1 |

21.2 ± 2.1 |

12 ± 1.2 |

13.2 ± 1.6* |

20.3 ± 3.1 |

8.4 ± 1.2* |

|

Число растений, шт./ кв.м |

6.0 ± 2.1 |

3.7 ± 1.0 |

6.7 ± 1.1 |

5.0 ± 0.9 |

4.0 ± 1.2 |

3.0 ± 0.7 |

|

Площадь ЦП, кв.м |

30 ± 4.4 |

25 ± 4.1 |

10 ± 2.1 |

20 ± 1.2* |

27 ± 1.6 |

10 ± 1.5* |

|

ОПП, % |

40 - 90 |

45 - 90 |

10 - 15 |

50 - 100 |

20 - 30 |

45 - 65 |

Примечания: * – различия между вариантами достоверно при Р ≤ 0,05; 1 – на пойменном лугу; 2 – под пологом леса; ОПП – общее проективное покрытие.

чивается число невыполненных семян и уменьшается процент плодозавязывания.

H.triphyllum относится к вегетативно малоподвижным видам, размножающимся, как правило, семенами. С продвижением на север наблюдается увеличение роли вегетативного размножения, происходящего за счет травматической партикуляции у среднегенеративных и стареющих особей. Согласно Т.Ю.Рогожиной [22], в культуре данный вид, как правило, размножают черенками либо искусственной партикуляцией. Отмечено также, что в ценозах с большим проективным покрытием и обострением конкурентных отношений увеличивается доля осо- гического пространства в экологическом ареале вида наблюдаются только по континентальности климата (составляют 31%) (рис.2); одновременно охват свыше 50% экологического ареала по таким факторам, как общий терморежим, влажность и морозность климата, а также по увлажнению почв свидетельствует о несколько меньшей стено-топности и большей патиентности вида к этим факторам. Однако значительную патиентность вид проявляет по отношению к богатству, кислотности и переменности увлажнения почв, а также к режиму затенения, где доли экологического пространства ценопопуляций на территории европейского Северо-Востока приближены либо превышают 100% от экологического ареала вида.

Заключение

Изучение состояния ценопопуляций очитков – S.acre и H.triphyllum , представителей семейства Crassulaceae на европейском Севере, обнаружило некоторые характерные для данных видов особенности, способствующие их существованию в условиях холодного климата.

Исследование эколого-ценотических характеристик S.acre на европейском Северо-Востоке выявило, что распространение данного вида в пределах изучаемой территории весьма ограничено. В средней подзоне тайги проходит северо-восточная граница его ареала, а основная часть ценопопуля-ций S.acre встречается в подзоне южной тайги и на границе южной и средней. Основу популяций S.acre в данных точках составляют парциальные побеги вегетативного происхождения. Все возрастные спектры изученных ценопопуляций S.acre являлись неполночленными, при этом в большинстве из них доминировала имматурная возрастная группа. Выявлено, что для S.acre характерно сплошное или групповое размещение растений по площади цено-популяций, что является следствием активного вегетативного размножения. При сравнении ценопо-пуляций S.acre в зональном плане показано, что по направлению с юга на север уменьшается плотность ценопопуляций и происходит изменение их структуры. На территории европейского Северо-Востока наблюдается снижение числа генеративных побегов, цветков и выполненных семян. Как следствие, на границе ареала в два раза сокращается реальная семенная продуктивность S.acre . В результате анализа эколого-ценотических условий местообитаний S.acre выявлено, что, несмотря на относительно широкие границы экологических факторов для вида в целом, в пределах изучаемой нами территории ценопопуляции S.acre по большей части экологических факторов встречаются лишь в узком диапазоне условий. Это определяет высокую степень мозаичности в распределении S.acre в экосистемах на границе ареала вида.

H.triphyllum достаточно широко распространен в пределах европейского Северо-Востока, характеризуется широкой экологической амплитудой и приурочен преимущественно к местам среднего уровня увлажнения и освещенности. H.triphyllum относится к экологической группе мезофитов, по оптимуму богатства почвы является мезотрофом. К условному экологическому оптимуму H.triphyllum наиболее близки пойменные луга средней подзоны тайги. Выявлено, что в возрастных спектрах ценопо-пуляций H.triphyllum доминируют молодые и генеративные растения. В северном направлении в цено-популяциях отмечено значительное уменьшение общего числа растений и побегов. В зависимости от типа местообитания и растительного сообщества выделено четыре вида онтогенетического спектра H.triphyllum . Отмечено, что для большей части цено-популяций H.triphyllum характерно преимущество семенного возобновления. С продвижением на север увеличивается доля вегетативного размножения за счет травматической партикуляции у средневозрастных и стареющих особей.

Список литературы Оценка состояния ценопопуляций очитков (Crassulaceae DC.) на Севере

- Борисова А.Г. Семейство Толстянковые -Crassulaceae DC.//Флора СССР. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1939. Т.9. С.8-134.

- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб.: Мир и семья, 1995. 992 с.

- Фролов Ю.М., Полетаева И.И. Возрастной состав ценопопуляций родиолы розовой на Приполярном Урале. Сыктывкар, 1995. С.13-26. (Труды Коми НЦ УрО РАН; №141).

- Фролов Ю.М., Полетаева И.И. Специфика возрастного состава ценопопуляций родиолы розовой на Приполярном Урале в постсеменной год. Сыктывкар, 1996. С.128-139. (Труды Коми НЦ УрО РАН; №149).

- Фролов Ю.М., Полетаева И.И. Родиола розовая на европейском Северо-Востоке. Екатеринбург: УрО РАН, 1998. 192 с.

- Фролов Ю.М. Особенности возрастной структуры ценопопуляций Rhodiola rosea L. на юге Приполярого Урала в 1995 г. Сыктывкар, 2001. С. 50-61. (Труды Коми НЦ УрО РАН; №165).

- Лавриненко О.В., Сивков М.Д., Назаров С.К. СО2 -газообмен Rhodiola rosea L. в естественных условиях обитания и при интродукции в таежную зону Республики Коми//Дыхание растений: физиологические и экологические аспекты: Тезисы Международного совещания. Сыктывкар, 1995. С. 86-87.

- Лавриненко И.А., Ткаченко К.Г., Елсаков В.В. Популяционная и межвидовая изменчивость двух видов рода Rhodiola (Crassulaceae) в условиях Арктики//Ботанический журнал, 1998. Т. 83 №. 9. С.63-70.

- Далькэ И.В., Головко Т.К., Бачаров Д.С. Роль покоя почек в адаптации Rhodiola rosea L. в холодном климате//Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2003. С.80-81.

- Морфофизиологические и биохимические характеристики Rhodiola rosea L. из разных ценопопуляций на европейском Севере/И.В.Далькэ, Т.К.Головко, И.Г.Захожий, Г.Н.Табаленкова//Методы популяционной биологии: Сборник материалов докладов VII Всероссийского популяционного семинара. 16-21 февраля 2004 г. (часть 1). Сыктывкар, 2004. С.47-49.

- Ценопопуляции растений (Основные понятия и структура)/Под ред. О.В.Смирновой, Л.Б. Заугольновой, И.М.Ермаковой и др. М.: Наука, 1976. 216 с.

- Ценопопуляции растений (Очерки популяционной биологии)/Под ред. Л.Б. Заугольновой, Л.А. Жуковой, А.С. Комарова и др. М.: Наука, 1988. 184 с.

- Мониторинг фитопопуляций/Л.Б.Заугольнова, О.В.Смирнова, А.С.Комаров, П.Г.Ханина//Успехи совр. биологии, 1993. Т.113. Вып.4. С.402-414.

- Вайнагий И.В. Методика статистической обработки материала по семенной продуктивности растений на примере Potentilla aurea L.//Растит. ресурсы, 1973. Т.9. Вып.2. С.287-296.

- Левина Р.Е. Репродуктивная биология семенных растений. Обзор проблемы. М.: Наука, 1981. 96 с.

- Ходачек Е.А. Семенная продуктивность растений Западного Таймыра//Структура и функции биогеоценозов таймырской тундры. Л., 1978. С.167-198.

- Раменский Л.Г. Проблемы и методика изучения растительного покрова. Избр. работы. Л.: Наука, 1971. 334 с.

- Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. М., 1983. 197 с.

- Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову/Л.Г.Раменский, И.А.Цаценкин, О.Н.Чижиков, Н.А.Антипин//М., 1956. 470 с. 31

- Горбачевская О.А., Жмылев П.Ю., Шинковская К.А. Очиток едкий: номенклатура, систематическое положение и изменчивость//Биологическая флора Московской области. М., 2000. Вып.14. С.101-111.

- Grime J.P., Hodgson J.G., Hunt R. Comparative plant ecology. London, 1988. 742 p.

- Рогожина Т.Ю. Комплексная оценка устойчивости декоративных травянистых многолетников//Ботанические сады -центры изучения и сохранения биоразнообразия. Якутск: Изд-во ЯГУ, 2003. С.93-97.