Оценка состояния гнездовой орнитофауны пригородных лесов

Автор: Головатюк С.А.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 2 т.30, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются особенности формирования видового состава и изменения плотности населения гнездящихся птиц малоизмененных насаждений и пригородных лесов.

Трофическая деятельность, наземногнездящиеся птицы, видовой состав, плотность населения

Короткий адрес: https://sciup.org/148322203

IDR: 148322203 | УДК: 598.2(470.57) | DOI: 10.24412/2073-1035-2021-10397

Текст научной статьи Оценка состояния гнездовой орнитофауны пригородных лесов

Для оценки значения пригородных лесов в сохранении населения птиц, гнездящихся в нижних ярусах леса, использованы данные, полученные при проведении маршрутных учетов в гнездовой период 2016–2020 гг., на территории национального парка «Самарская Лука по стандартной методике [1–9].

В основу условного деления насаждений на «пригородные» и «малоизмененные», положено не только их территориальное расположение и близость к населенным пунктам, но и наличие (отсутствие) на их территории проявлений трофической деятельности копытных и последствий рекреационной деятельности.

Структура и возраст, видовой состав древостоя, подлесочно-кустарникового яруса и травяного покрова насаждений, на территории которых были заложены маршруты, преимущественно сходен. Маршрутный учет проводился на участках широколиственных лесов, в древостое которых доминирует липа мелколистная. Субдоминантом сообщества, в большинстве случаев выступает клен остролистный. В составе древостоя присутствуют также дуб черешчатый, вяз шершавый. Лесотаксационные характеристики насаждений, произрастающих в группе пригородных лесов и группе малоизмененных сообществ, в целом сопоставимы. Возраст преобладающей породы составляет 75–85 лет. В обследованных насаждениях максимальный возраст – до 125 лет, отмечается у деревьев дуба, не выбранного предыдущими рубками и оставленных

ранее на делянках как семенные деревья. Высота насаждений обеих групп составляет, в среднем 21–25 м. Средний диаметр деревьев первого яруса 24–28 см у липы и клена, до 60см у дуба. Сомкнутость крон растений первого яруса не менее 0,7–0,8. В среднем плотность произрастания древесных растений в насаждениях обеих групп составляет до 670 экз./га. Второй ярус в насаждениях выражен не всегда, при его наличии в нем преобладает тонкомерный клен и, в меньшей степени, вяз. Отличия в структуре подлесочнокустарникового яруса и травяном покрове – структурных элементах, определяющих качество защитно-гнездовых условий для наземногнездя-щихся птиц, не выражены. В формировании подлесочного яруса принимают участие лещина обыкновенная и бересклет бородавчатый. Плотность произрастания лещины до 1600 экз./га, при средней высоте растений 3–4,5 м, с толщиной стволов до 5,0 см. Широко представлены в подлеске и другие зоохорные виды – яблоня лесная, рябина, черемуха, боярышники. Травяной покров сложен комплексом преимущественно неморальных видов травянистой растительности.

Интенсивность рекреационного использования территории 57, 61 и 62 кварталов Жигулевского лесничества, составляющих группу «пригородных лесов» в настоящее время незначительна, рекреационная дигрессия лесных сообществ не превышает II–III стадии в 100-метровой полосе от стены леса, снижаясь до минимальных значений в глубине насаждения. В то же время пространственная изоляция полностью устраняет воздействие на современное состояние этих насаждений и их развитие проявлений трофиче- ской активности диких копытных. Насаждения второй группы, произрастающие на территории 38 квартала Жигулевского и 39, 43 и 44 кварталов Больше-Рязанского участковых лесничеств полностью свободны от рекреационного воздействия, но испытывают на себе проявление трофической активности диких копытных. Порои кабана в данных насаждениях занимают иногда (38-й квартал) до 30% площади. Как показали исследования, использование кабаном участков насаждений для добычи кормовых ресурсов, прямо связано с полным отсутствием назем-ногнездящихся птиц на этих участках. Последствия трофической деятельности лося более продолжительны и в полной мере проявляются через значительный интервал времени.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализировались данные, полученные при проведении маршрутных учетов в период 20162020 гг. За указанный период проведено 20 маршрутных учетов, 15 из которых были заложены на территории «пригородных лесов», 5 в «малоизмененных насаждениях». При проведении учетов на территории «пригородных лесов» отмечено 33 вида гнездящихся птиц, в «малоиз-мененных насаждениях» отмечено присутствие 21 вида. Общее количество видов учтенных при проведении маршрутных учетов 34.

В течение всего периода наблюдений плотность населения птиц «пригородных лесов» была выше аналогичных показателей полученных при проведении маршрутных учетов на территории естественных лесных экосистем и составляла в среднем 1014,9 пар/км2 и 748,8 пар/км2 соответственно. В наблюдаемый период превышение колеблется по годам от 21,0% в 2016 году до 50,0% в 2017 году и, в среднем за 5-ти летний период составляет 35,5%. Анализ экологического состава орнитофауны насаждений показывает сохранение ранее выявленных закономерностей.

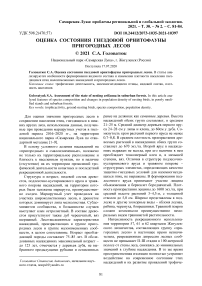

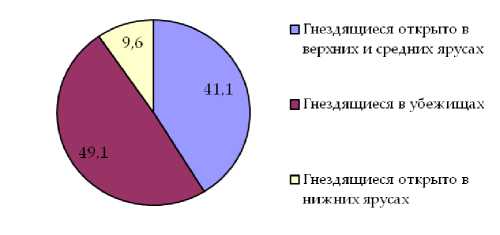

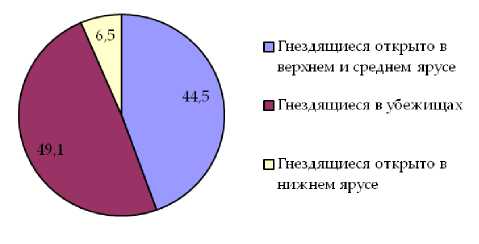

Наиболее стабильным оказалось участие в составе населения гнездящихся птиц как «пригородных лесов», так и малоизмененных насаждений представителей экологической группы птиц, гнездящихся в убежищах. Долевое участие представителей указанной экологической группы в орнитофауне насаждений обоих типов отличается незначительно и составляет 49,1% в случае «пригородных лесов» и 50,4% в малоизмененных насаждениях. Несколько более разнятся показатели долевого участия в составе населения птиц изучаемых насаждений представителей экологической группы птиц гнездящихся открыто в средних и верхних ярусах насаждения, для «пригородных лесов» этот показатель составляет 41,1% для естественных сообществ 45,7%. Наибольшие отличия в долевом участии в составе населения птиц данных насаждений характерны для группы птиц, гнездящихся в нижних ярусах леса. В первом случае оно оставляет в среднем 9,6%, во втором случае 4,0% (рис. 1, 2).

Рис. 1. Долевое участие в составе орнитофауны «пригородных лесов» экологических групп гнездящихся птиц по плотности населения

Рис. 2. Долевое участие в составе орнитофауны малоизмененных насаждений экологических групп гнездящихся птиц по плотности населения

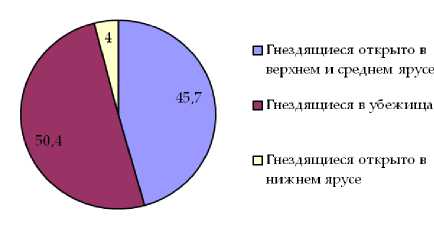

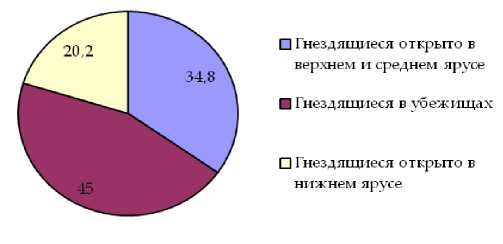

Анализ видового состава свидетельствует о преобладании в составе орнитофауны как «пригородных лесов», так и малоизмененных насаждений видов группы птиц, гнездящихся в убежищах. Доля по числу видов птиц этой группы в составе населения птиц «пригородных лесов» составляет 45,0%, в естественных насаждениях 49,1%. Для группы птиц, гнездящихся в верхних и средних ярусах леса, показатель долевого участия по числу видов составляет 34,8% и 44,5% соответственно. Значительные отличия долевого участия в составе населения изучаемых насаждений по числу видов характерны для группы птиц, гнездящихся в нижних ярусах леса. В насаждениях первого типа оно составляет 20,3%, в насаждениях второго типа снижается до 6,5%.

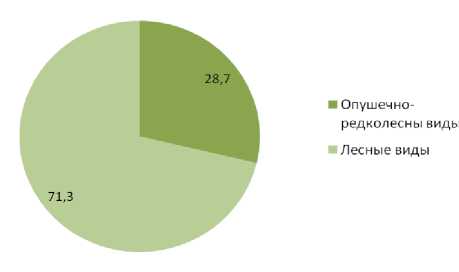

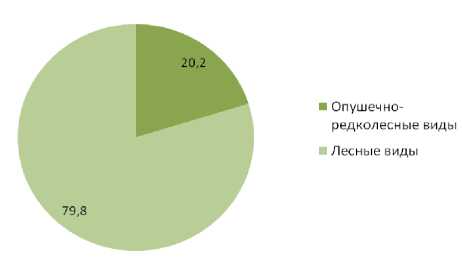

Виды птиц, предпочитающие осветленные, разреженные леса по долевому участию в плотности населения уступают видам птиц, предпочитающим сомкнутые, затененные древостои в насаждениях обоих типов. В «пригородных лесах» данный показатель составляет 28,4% и 71,3% соответственно, в естественных сообществах 20,2% и 79,8%. Долевое участие по числу видов свидетельствует о большей привлекательности для птиц первой группы «пригородных лесов» по сравнению с естественными лесными сообществами, участие птиц данной группы по числу видов уменьшается от 45,1% в «пригород- ных лесах» до 35,3% в малонарушенных насаждениях. Для птиц предпочитающих сомкнутые, затененные древостои изменение долевого участия в составе населения по числу видов имеет обратную динамику, в «пригородных лесах» их долевое участие составляет 54,0% и возрастает до 64,7% в естественных лесных сообществах (рис. 3-6).

Рис. 3. Долевое участие в составе орнитофауны «пригородных лесов» экологических групп птиц по числу видов

Рис. 4. Долевое участие в составе орнитофауны малоизмененных насаждений экологических групп птиц по числу видов

Рис. 5. Соотношение гнездящихся птиц с различной биотопической привязанностью в пригородных лесах

Рис. 6. Соотношение гнездящихся птиц с различной биотопической привязанностью в малоизмененных насаждениях

Коэффициент сходства Серенсена-Чеканов-ского видового состава орнитофауны «пригородных лесов» и «малоизмененных насаждений» составил 0,70, со значительным разбросом по экологическим группам. Максимальное сходство видового состава насаждений указанных типов наблюдается у группы птиц, предпочитающих гнездится в убежищах, коэффициент сходства для данной группы птиц составил 0,92. Минимальное сходство видового состава отмечается для группы птиц, гнездящихся в нижних ярусах леса, отмеченных при проведении маршрутных учетов на территории «пригородных лесов» и «малоизмененных насаждений», коэффициент сходства составил 0,18, что в два раза меньше показателей предшествовавшего пятилетнего периода. Для группы птиц, гнездящихся открыто в средних и верхних ярусах леса изучаемых насаждений, коэффициент сходства составил 0,71.

ВЫВОДЫ

Анализ данных, полученных при проведении маршрутных учетов на территории национального парка «Самарская Лука», в период 2016-2020 гг., свидетельствует о существующих значительных отличиях видового состава и плотности населения гнездящихся птиц малоизмененных насаждений и пригородных лесов. Большее видовое разнообразие орнитофауны пригородных лесов объясняется включением в состав населения птиц помимо типичных лесных видов, также опушечно-редколесных видов. Полученные данные, по предварительной оценке, позволяют утверждать, что пригородные леса имеют боль- шое значение в сохранении наземногнездящихся птиц.

Список литературы Оценка состояния гнездовой орнитофауны пригородных лесов

- Полякова Г.А., Малышева Т.В., Флеров А.А. Антропогенные изменения широколиственных лесов Подмосковья. М.: Наука, 1983. 118 с.

- Зацепина Р.А. Семейство славковые // Птицы Волжско-Камского края. М.: Наука, 1978. С. 94-134.

- Варнаков А.П. Питание кабана и его роль в биоценозах Молого-Шекснинского междуречья // Роль крупных хищников и копытных в биоценозах заповедников. М., 1986. С. 86-94.

- Быков Е.В. Воздействие выпаса на гнездовую орнитофауну пригородных лесов г. Жигулевска // Социально-экологические проблемы Самарской Луки. Тезисы докладов второй научной конференции. Куйбышев, 1990. С. 167-168.

- Головатюк С.А. Изменения состава гнездовой орнитофауны под влиянием трофической деятельности кабана // Известия Самарского научного центра РАН. 2014. С. 156-160.

- Экономов А.В., Кульпин А.А. Оценка качества и емкости среды обитания абана (Sus scrofa L., 1758) // Вестник Удмуртского университета. 2011. Вып. 4. С. 95-96.

- Приедниекс Я.Я., Куресоо А.У., Курлавичус П.И. Рекомендации к орнитологическому мониторингу в Прибалтике. Рига: Зинатне, 1986. 66 с.

- Фальковский П.К. Исследование влияния пастьбы скота в дубравах Тростянецкого лесничества на рост и производительность леса // Тр. по лесному опытному делу Украины. 1929. Вып. 8. С. 155-177.

- Sørensen T. A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content and its application to analyses of the vegetation on Danish commons / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Biologiske skrifter. 1948. Bind V, Nr. 4. 34 + [7] p.