Оценка состояния лесной ценофлоры в зоне воздействия Карабашского медеплавильного комбината (Южный Урал)

Автор: Коротеева Е.В., Вейсберг Е.И., Куянцева Н.Б.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Лесные ресурсы

Статья в выпуске: 1-4 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Проанализирована таксономическая, эколого-ценотическая, биоморфологическая, географическая структура лесной ценофлоры района г. Карабаша - зоны экологического бедствия, вызванного деятельностью медеплавильного комбината. Дана оценка экологического пространства и флористического разнообразия лесных сообществ.

Лесная ценофлора, медеплавильное производство, структурное разнообразие, экологическое пространство

Короткий адрес: https://sciup.org/148199723

IDR: 148199723 | УДК: 58.01/.07

Текст научной статьи Оценка состояния лесной ценофлоры в зоне воздействия Карабашского медеплавильного комбината (Южный Урал)

медных концентратов, минералы, образование которых связано с производством (шлаки), частички сажи; твердые отходы представлены старыми пиритсодержащими хвостохранилищами, имеющими выраженную ультракислую реакцию, гранулированными шлаками и отвалами вскрышных пород кварц-серицит-хлоритового состава с участием сульфидов. Все это привело к тому, что воздух в значительной степени загрязнен сернистым газом; вокруг города образовалась техногенная почвенная аномалия с суммарным показателем загрязнения для почв, превышающим 150 [3]. Таким образом, данная территория является зоной экологического бедствия. Несмотря на предпринимаемые в последнее время меры по очистке и утилизации отходов и выбросов, обстановка остается угрожающей для окружающей среды и населения. Изучение состояния экосистем здесь чрезвычайно актуально и в научном, и в социальном плане.

В Челябинской области одной из наименее нарушенных территорий, расположенных в этой же зоне, является Ильменский государственный заповедник (ИГЗ). Растительность его представлена на 85% различными типами лесов, что дает возможность сравнить природные сообщества, находящиеся под действием запредельного антропогенного пресса, с эталонными и на этой основе определить степень их деградации и выявить механизмы действия стрессирующих факторов. Оценке экологической обстановки, накоплению и распределению загрязняющих веществ, в том числе и в биологических объектах, состоянию древостоя посвящено немало работ [4-6]. Однако комплексному изучению биоты, динамике разнообразия видов и их сообществ уделяется недостаточно внимания, что касается и растительности. Так как на обследованной территории из сохранившихся фитоценозов наиболее представлены лесные (или то, что от них осталось), данный тип и был выбран для исследований. Селитебная зона не учитывалась. Для сравнения были выбраны эталонные сообщества (постоянные площади фитомониторинга) ИГЗ как предполагаемые аналоги в сходных биотопических условиях [7].

Цель работы: оценка флористического разнообразия лесных фитоценозов района г. Ка-рабаша, находящихся под влиянием факторов, связанных с медеплавильным производством.

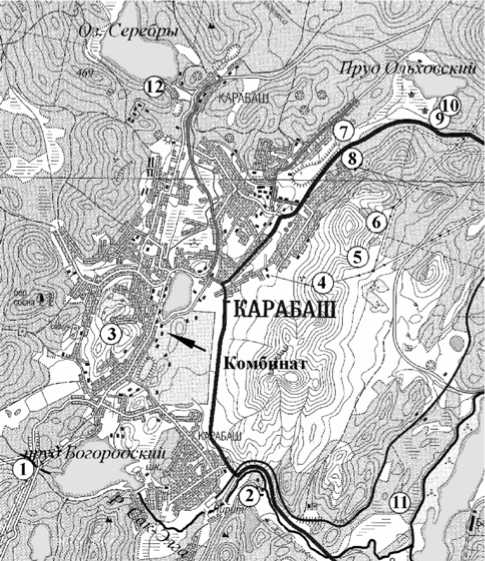

Материал и методика. В 2004-2007 гг. обследованы пробные площади (ПП), расположенные на разных расстояниях от источника эмиссии с учетом розы ветров, в которой преобладают южные и юго-западные направления (рис. 1, табл. 1).

-

1) Сосновый лес к югу от комбината, в месте впадения реки Сак-Елга в Богородский пруд (ПП 1).

-

2) Березовый лес к югу от комбината. Находится в непосредственной близости от хвосто-хранилища (ПП 2).

-

3) Сосново-березовый лес на холме к западу от комбината (ПП 3).

-

4) Остаточная растительность склонов и вершины горы Карабаш (ПП 4-6). Находится под прямым воздействием дымов, распространяющихся по направлению розы ветров к востоку – северо-востоку от комбината. На вершине горы почва деградирована, грунт представлен россыпями серпентинитов, лесная растительность полностью уничтожена. Свидетельством присутствия здесь древесных пород являются остатки пней сосны и лиственницы. Травянистая растительность развита фрагментарно в виде отдельных куртин, в основном в ложбинах на смытых почвах.

-

5) Березовый лес к северу от комбината (ПП 7, 8). Рядом расположены отвалы шлаков.

-

6) Сосновый лес к северу от комбината (ПП 9, 10).

-

7) Мертвопокровный березово-сосновый лес к юго-востоку от комбината (участок 11). Граничит с деградированной под воздействием размывов мертвой долиной р. Сак-Елга. Травостой полностью уничтожен, древостой представлен угнетенными экземплярами с отклонениями в развитии.

-

8) Березовый лес к северу-северо-западу от комбината рядом с оз. Серебры (ПП 12). Находится рядом с жилой зоной.

Всего обследовано 12 ПП, все они представляют зону воздействия, которая составляет около 35 км2 [4]. Лесные сообщества описывались на ПП 400 м2. Для характеристики травостоя под пологом леса закладывались пробные площадки 100 м2, количество которых (1-5) варьировало в зависимости от мозаичности покрова. Составлялись стандартные геоботанические описания, где отмечались видовой состав сообществ, обилие и проективное покрытие видов, отмечались также жизненность растений, аномалии развития. Определение парциальной активности (ПА) производилась по 7-бальной шкале на основе экспертной оценки сочетания баллов проективного покрытия и константности вида в данном типе экотопов [8]. Высокоактивным видам соответствует балл 7, среднеактивным – баллы 5-6, низкоактивным – баллы 3-4, неактивным – баллы 1 и 2.

’ого/юдскай

Рис. 1. Схема расположения пробных площадей лесной растительности в районе г. Карабаша. 112 – номера пробных площадей

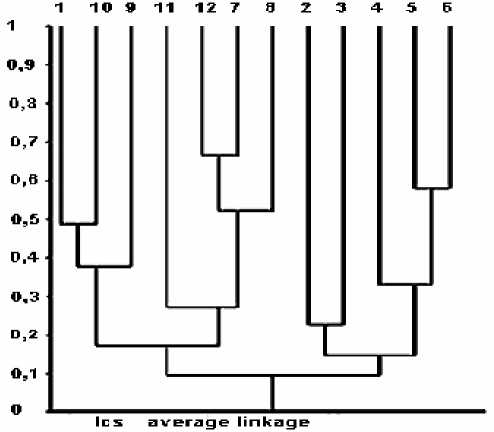

Ранее показано, что в стрессирующих условиях на первый план выступают свойства эко-топа, а не биотопа. Наиболее важными абиотическими факторами, характеризующими экологические особенности среды, считаются увлажнение и богатство почв элементами минерального питания. Рассмотренные показатели оценивалась по шкалам Д.Н. Цыганова [9]. Балловые ранги вычисляли, опираясь на видовой состав и обилие растений нижних ярусов лесных фитоценозов. Сходство между ПП анализировалось методом кластерного анализа с применением коэффициента сходства Чекановского-Съеренсена (Ics) для качественных данных. Дендрограмма строилась способом присоединения по среднему [10]. Под альфа-разнообразием в нашем случае понималось число видов в сообществе. Выделяя лесную ценофлору (ЦФ), мы исходили из представлений о конкретной флоре [11, 12].

Таблица 1. Характеристика лесных фитоценозов в районе г. Карабаша

|

Характеристики |

Пробные площади |

|||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

|

Расст. от завода, км |

3,8 |

3,3 |

1,2 |

2,5 |

2,5 |

2,5 |

4,5 |

4,8 |

6,0 |

6,0 |

5,0 |

4,0 |

|

Расположение по розе ветров |

пв* |

пв |

нв |

нв |

нв |

нв |

нв |

нв |

нв |

нв |

нв |

пв |

|

Tr (трофность) экологическая амплитуда среднее |

3-10 6,6 |

4-11 7,4 |

3-10 6,7 |

5-11 7,8 |

5-10 7,1 |

5-10 7,1 |

4-10 6,6 |

5-10 7,5 |

4-9 5,9 |

3-9 5,8 |

- 5 |

3-10 6,0 |

|

Hd (увлажнение) экологическая амплитуда среднее |

8-15 12,5 |

8-14 10,7 |

9-15 11,7 |

9-13 11,3 |

9-16 12,1 |

9-14 12,0 |

9-15 12,5 |

9-14 12,0 |

10-15 12,4 |

10-15 11,7 |

14-15 14,5 |

9-15 12,6 |

|

Состав древостоя |

8С2Б |

10Б |

9Б1С+Е |

- |

- |

- |

10Б |

10Б |

10С |

10С |

7С3Б |

10Б+Л |

|

Количество видов |

18 |

23 |

17 |

8 |

14 |

16 |

7 |

4 |

9 |

23 |

2 |

8 |

Примечание: пв – подветренная сторона, нв – наветренная сторона

Обсуждение результатов

-

1. Структурное разнообразие флоры

-

1.1. Таксономическая структура . Флора исследованного района включает 76 видов, относящихся к 59 родам и 29 семействам (табл. 2). При этом в составе ЦФ только сосновых лесов ИГЗ выявлено 168 видов сосудистых растений, 125 родов, 45 семейств. Коэффициент сходства между флорами Ics = 0,26. Первые члены спектра ведущих семейств лесной ЦФ окрестностей г. Карабаш расположены в следующем порядке: 1) Poaceae (12 видов/15,8%; 2-3); Asteraceae (9/11,8); 2-3) Rosaceae (9/11,8); 4) Fabaceae (8/10,5); 5) Caryophyllaceae (6/7,9). Остальные таксоны содержат не более одного или двух видов. Включение в первую триаду Rosaceae по-

-

- зволяет рассматривать ЦФ лесов как условноевропейскую [13]. Как отмечает П.Л. Горчаков-ский [7], эти особенности характерны как для всей флоры ИГЗ, так и для ведущей десятки семейств ЦФ сосновых лесов. Четвертый член общего списка определяет подтип флоры. Присутствие Fabaceae является специфичным для аридных территорий, характеризующихся внутрикон-тинентальным климатом. Виды семейства Caryo-phyllaceae представлены, в основном, скально-петрофитно-степными ценоэлементами. Наблюдаемые закономерности опосредованно свидетельствуют об иссушении почв, вызванным де-гидратационными свойствами сернокислотных осадков.

Таблица 2. Видовой состав лесной ценофлоры района г. Карабаша

|

Виды* |

Характеристики** |

||||

|

1 \ |

2 \ |

3 \ |

4 1 |

5 |

|

|

1. Сем. Hypolepidaceae (Подчешуйниковые) |

|||||

|

1. Pteridium aquilinum ** |

1 |

дк \ |

км |

оп-лс |

гкос пл |

|

2. Сем. Equisetaceae (Хвощевые) |

|||||

|

2. Equisetum arvense |

1 |

дк хв |

м |

пр-лг |

гл пл |

|

3. E. sylvaticum |

1 |

дк хв |

м |

лс |

бор нм |

|

3. Сем. Pinaceae Lindl. (Сосновые) |

|||||

|

4. Pinus sylvestris |

2 |

вч д |

м |

лс |

еа |

|

5. Picea obovata |

1 |

вч д |

м |

лс |

еа |

|

4. |

Сем. Liliaceae(Лилейные) |

||||

|

6. Lilium pilosiusculum |

1 I |

лук |

м 1 |

оп-лс |

е-сиб сбор |

|

5. Сем. Poaceae Barnhart (Злаки) |

|||||

|

7. Agrostis vinialis |

2 |

кк-рк |

км |

лг-ст |

еа |

|

8. Brachypodium pinnatum |

3 |

дк |

м |

оп-лс |

еа |

|

9. Calamagrostis arundinacea |

3 |

рк |

м |

оп-лс |

еа |

|

10. Calamagrostis epigeios |

1 |

дк |

км |

оп-лг |

еа пл |

|

11. Elymus caninus |

1 |

рк |

м |

лс |

еа бор-нм |

|

12. Elytrigia elongate |

1 |

дк |

м |

ск |

еа |

|

13. Elytrigia intermedia |

1 |

дк |

км |

адв, сн |

еа |

|

14. Elytrigia lolioides |

1 |

дк |

км |

пт-ст |

еа |

|

15. Elytrigia reflexiaristatum |

1 |

рк |

км |

ск |

ур эн, сбор-монт |

|

16. Elytrigia repens |

2 |

дк |

м |

сн-лг |

еа пл |

|

Продолжение таблицы 2 |

|||||

|

17. Poa angustifolia |

4 |

рк |

км |

оп-лг-ст |

еа |

|

18. Poa pratensis |

3 |

дк-рк |

м |

лг |

пл |

|

6. Сем. Cyperaceae (Осоковые) |

|||||

|

19. Carex pediformis |

1 |

кк \ |

км |

пт-ст |

еа |

|

7. Сем. Convallariaceae (Ландышевые) |

|||||

|

20. Maianthemum bifolium |

1 |

дк |

м |

лс |

гл бор |

|

21. Polygonatum odoratum |

1 |

кк |

м |

оп-лс |

еа |

|

8. Сем. Orchdaceae (Ятрышниковые) |

|||||

|

22. Epipactis helleborine |

1 |

кк \ |

м 1 |

оп-лс |

еа, бор-нм |

|

9. Сем. Salicaceae (Ивовые) |

|||||

|

23. Populus nigrum |

1 |

д \ |

м 1 |

лс 1 |

еа |

|

10. Сем. Betulaceae (Березовые) |

|||||

|

24. Betula pendula |

5 \ |

д \ |

м 1 |

лс 1 |

еа |

|

11. Сем. Urticaceae (Крапивные) |

|||||

|

25. Urtica dioica |

1 |

дк \ |

м 1 |

пр-лс, сн |

еа |

|

12. Сем. Caryophyllaceae (Гвоздичные) |

|||||

|

26. Dianthus acicularis |

1 |

пд стк пз |

мк |

ск-пт-ст |

еа |

|

27. Eremogone saxatilis |

1 |

кк |

км |

ск-пт-ст |

еа, сбор-лсст, ст |

|

28. E. micradenia |

1 |

кк |

км |

ск-пт-ст |

е, сст, ст |

|

29. Minuartia krasheninnikovii |

1 |

пд стк пз |

км |

ск-пт-ст |

урал эн г-лсст |

|

30. Silene amoena |

2 |

дк |

км |

ск |

еа |

|

31. S. wolgensis |

1 |

дв, мн мк |

мк |

ст |

еа |

|

13. Сем. Ranunculaceae (Лютиковые) |

|||||

|

32. Thalictrum foetidum |

1 |

кк \ |

км |

ск-пт-ст |

еа |

|

14. Сем. Brassicaceae (Капустные) |

|||||

|

33. Alyssum tortuosum |

1 |

полукч |

мк |

ск-пт-ст |

еа |

|

15. Сем. Rosaceae (Розоцветные) |

|||||

|

34. Agrimonia pilosa |

1 |

кк |

м |

оп |

еа |

|

35. Cotoneaster melanocarpus |

1 |

кч |

км |

оп-лг-ст |

еа |

|

36. Sorbus aucuparia |

1 |

д, куст |

м |

оп-лс |

еа |

|

37. Filipendula vulgaris |

1 |

кл |

км |

лг-ст |

еа, нм лсст-ст |

|

38. Fragaria vesca |

1 |

нс |

м |

оп-лс |

еа |

|

39. Potentilla supina |

2 |

одн-дв |

м |

рд, сн |

а |

|

40. Rubus idaeus |

1 |

куст |

м |

оп-лс |

еа |

|

41. Rubus saxatilis |

1 |

нс |

м |

оп-лс |

еа |

|

42. Sanguisorba officinalis |

3 |

кк |

м |

лг |

бор-нм |

|

16. Сем. Fabaceae (Бобовые) |

|||||

|

43. Chamaecytisus ruthenicus |

1 |

куст |

км |

оп-лс |

е |

|

44. Lathyrus pisiformis |

1 |

лн |

м |

оп-лг |

еа |

|

45. Lathyrus pratensis |

1 |

лн |

м |

оп-лг |

еа |

|

46. Lathyrus vernus |

1 |

кк |

м |

лс |

еа |

|

47. Lupinaster albus |

1 |

кл |

м |

оп-лс |

еа |

|

48. Trifolium medium |

1 |

стк |

м |

оп-лг |

еа |

|

49. Vicia cracca |

1 |

лн |

м |

оп-лг |

еа |

|

50. Vicia tenuifolia |

1 |

лн |

км |

оп-лг, ст |

еа |

|

17. Сем. Euphorbiaceae (Молочайные) |

|||||

|

51. Euphorbia cyparissias |

1 |

кор |

м |

адв |

е |

|

52. Euphorbia virgata |

1 |

кор |

км |

ст, сн |

еа, ст-лсст |

|

18. Сем. Tiliaceae (Липовые) |

|||||

|

53. Tilia cordata |

1 |

д 1 |

м 1 |

лс 1 |

еа |

|

19. Сем. Violaceae (Фиалковые) |

|||||

|

54. Viola canina |

1 |

кк 1 |

м 1 |

оп-лг |

еа |

|

20. Сем. Onagraceae (Кипрейные) |

|||||

|

55. Chamaenerion angustifolium |

1 |

кор |

м 1 |

оп 1 |

гл |

|

21. Сем. Apiaceae (Зонтичные) |

|||||

|

56. Kadenia dubia |

1 |

мн мк |

м |

оп-лс |

еа |

|

57. Seseli libanotis |

1 |

мн мк |

мк |

лг-ст |

еа |

|

22. Сем. Pyrolaceae (Грушанковые) |

|||||

|

58. Ortilia secunda |

2 \ |

дк, кч |

м 1 |

лс 1 |

гл бор |

|

Продолжение таблицы 2 |

|||||

|

59. Pyrola rotundifolia |

1 |

дк, кч |

м \ |

лс 1 |

гл бор |

|

23. Сем. Vacciniaceae (Брусничные) |

|||||

|

60. Vaccinium myrtillus |

1 |

кч |

м |

лс |

гл бор |

|

61. Vaccinium vitis-idaea |

2 |

вч кч |

м |

оп-лс |

гл бор |

|

24. Сем. Solanaceae (Пасленовые) |

|||||

|

62. Solanum dulkamara |

1 |

лн пкч |

мг |

пр-бл |

е |

|

25. Сем. Rubiaceae (Мареновые) |

|||||

|

63. Galium boreale |

1 |

дк |

м |

оп-лг |

еа |

|

64. Galium album |

1 |

дк |

мк |

лг-ст |

еа |

|

26. Сем. Scrophulariaceae (Норичниковые) |

|||||

|

65. Linaria vulgaris |

1 |

кор |

м \ |

оп-лг, сн |

еа |

|

27. Сем. Lamiaceae (Яснотковые) |

|||||

|

66. Thymus marshallianus |

1 |

полукчк |

км |

лг-ст |

еа лс,ст |

|

28. Сем. Plantaginaceae (Подорожниковые) |

|||||

|

67. Plantago media |

1 |

стк |

м 1 |

оп-лг |

еа |

|

29. Сем. Asteraceae (Сложноцветные) |

|||||

|

68. Artemisia latifolia |

1 |

дк |

км |

лг-ст |

еа |

|

69. Echinops crispus |

1 |

стк |

км |

пт-ст |

а, лсст-ст |

|

70. Cirsium setosum |

2 |

кор |

м |

сн |

еа, пл |

|

71. Lactuca tatarica |

1 |

кор |

км |

гл-лг и сн, ад |

еа |

|

72. Leontodon autumnalis |

2 |

стк |

м |

оп-лг сн |

еа |

|

73. Scorzonera glabra |

2 |

стк |

км |

оп-ск |

еа |

|

74. Sonchus arvensis |

1 |

кор |

м |

сг-сн |

еа |

|

75. Sonchus oleraceus |

1 |

одн |

м |

сг-сн |

еа |

|

76. Tussilago farfara |

2 |

дк |

м |

пр-сн |

еа |

* Примечания: Характеристики видов (названия видов даны по П.В. Куликову [2]): 1 – парциальная активность видов; 2 – жизненные формы (по И. Г. Серебрякову [14]): дерево – д, кустарник – куст, кустарничек – кч, полукустарничек – полукч, стержнекорневой – стк, длиннокорневищный – дк, короткокорневищный – кк, рыхлокустовой – рк, надземностолонный – нс, ползучий – пз, клубнеобразующий – кл, корнеотпрысковый – кор, лиановидный – лн, подушковидный – пд, монокарпик – мк, однолетник – одн, двулетник – дв, многолетний – мн; вечнозеленый – вч; 3 – экологические группы: мезофит – м, мезоксерофит – мк, ксеромезофит – км, ксерофит – кс; 4 – ценотические группы: лесной – лс, луговой – лг, скальный – ск, степной – ст, адвентивный – адв, сорный – сн, рудеральный – рд, сегеталь-ный – сг, петрофитный – пт, опушечный – оп, галофитный – гл, прибрежный – пр, болотный – бл; 5 – тип ареала: голарктический – гл, плюризональный – пл, европейский – е, азиатский – а, евроазиатский – еа, уральский – ур, южноуральский – южноур, сибирский – сиб, поволжский – повол, гемикосмополитный – гкос, гипоарктобореальный – гп-ар-бор, бор – бореальный, суббореальный – сбор, неморальный – нм, г –горный, ст – степной, лс – лесной, эндемик – энд, монтанный – монт.

-

1.2. Эколого-ценотическая структура. В экологическом спектре исследованной флоры преобладают мезофиты (61,8%), ксеромезофиты (30,3%), мезоксерофиты (6,5%). По фитоценоти-ческой приуроченности сосудистые растения исследуемой ЦФ подразделяются следующим образом: лесные – 35,6%, луговые – 18,5%, степные и петрофитно-степные – 24,8%, рудеральные и сорные – 14,5%, скальные – 5,3%; прибрежноболотные – 1,3%, соответственно. В сравнении с ИГЗ возрастает в 9 раз доля видов нарушенных местообитаний, а также увеличивается число скальных растений.

-

1.3. Биоморфологическая структура. В формировании ЦФ лесов принимают участие травянистые поликарпики, среди которых распространенными следует считать длиннокорневищные (23 вида/30,3%), короткокорневищные (10/13,1%), корнеотпрысковые (7/9,2%) и рыхлокустовые (5,2%). Остальные биоморфы довольно редки (меньше 5 %).

-

1.4. Географическая структура . Для географического анализа мы применили метод

биогеографических координат, разработанный Б.А. Юрцевым [15]. К бореальной группе относятся 11,8% видов. Неморальный элемент представлен Lathyrus vernus (L.) Bernh. Наиболее разнообразна евразиатская группа, на долю которой приходится 71,0% видов . Европейские виды составляют 5,2%. Интерес вызывают растения, придающие самобытность южноуральским сосновым лесам: уральский эндемик горнолесостепной Minuartia krasheninnikovii Schischk. и уральский эндемик суббореально-монтанный Elytrigia reflexiaristatum (Nevski) Nevski. Эти виды представляют преобладающие здесь скальные и скально-петрофитно-степные ценотипы.

-

1.5. Парциальная активность видов. Высокоактивные виды в изученной ЦФ отсутствуют вследствие снижения общей жизненности и низкого проективного покрытия. К среднеактивным видам относится Betula pendula Roth (ПА=5); низкоактивные виды (ПА=3-4) составляют 6,6% ( Brachypodium pinnatum (L) Beauv. , Calamagrostis arundinacea (L.) Roth , Poa angustifolia L. , Poa pratensis L. , Sanguisorba officinalis L.); неактивные

-

2. Характеристика экологического пространства и флористическое разнообразие лесных сообществ. Использование экологических шкал упрощает процедуру прямой ордина-ции описаний по градиентам факторов среды. При их верификации доказано наличие соответствия между измеренными показателями и расчетными оценками [16-18]. Общеизвестно, что большинство березняков являются вторичными на месте сведения в результате рубок и пожаров сосновых лесов. Несмотря на свою «производ-ность», березовые леса должны входить в «экологическое пространство» сосновых лесов, на месте которых они сформировались. В литературе показано [19], что лесным сообществам с доминированием сосны характерны: Tr (трофность) – экологическая амплитуда укладывается в интервале от 2 до 8, экологический оптимум – 46,5; Hd (увлажнение) – 54-96 с двумя оптимума-ми (61-64 и 81-86), это соответствует увлажнению от сухих и свежих лугов до болотного. Для березняков показатель трофности равен 3,5-11,5; экологический оптимум – 4,5-9,5; увлажнение – 64-88 (от влажнолугового до сыролугового). Экологическое пространство сосны по Hd полностью включает березу, при этом лиственная порода предпочитает более богатую почву.

(ПА=1-2) – 92,1%. Pinus sylvestris на территории ИГЗ относится к первой группе (ПА=7), а в районе воздействия кислых выбросов снижает свои ценотические позиции в сложении растительного покрова до 2, переходя в неактивные.

Анализ ПП (табл. 1) выявил:

-

1. Диапазон изменения фактора Tr для сосновых лесов соответствует 3-9 (среднее 5,85), для березовых – 3-11 (среднее 6,95);

-

2. Экологическая амплитуда показателя Hd для сообществ с доминированием сосны равна 815, среднее – 12,2, для березовых ценозов 8-16 и 12,0, соответственно. Следовательно, подтверждаются литературные данные о перекрывании экологических пространств рассматриваемых пород. В целом при сравнении всех площадок средние показатели для фактора Hd изменяются в интервале от 10,7 до 12,6, что соответствует луговостепному и сухолуговому типу увлажнений местообитаний, несмотря на существование древесного яруса. Можно предположить, что выявленное несоответствие связано с воздействием кислотных осадков.

Анализ дендрограммы сходства видового состава ПП показал, что все исследованные фитоценозы группируются в 4 кластера (рис. 2):

-

1. Сосновые леса (ПП 1, 9, 10) объединяются на уровне сходства 0,5 и 0,4. Данные ПП расположены с подветренной стороны от источника эмиссии на значительном удалении. Альфа-разнообразие ПП изменяется от 9 до 23; при этом рассматриваемая группа содержит 33 вида, имеющих высокие значения ПА в ИГЗ и характерных для нижних ярусов зеленомошно-брусничных, разнотравно-злаковых и широкотравных сосновых лесов. Она включает 8 бореальных

-

2. Березовые леса (ПП 2, 3) имеют уровень сходства 0,25. Значение альфа-разнообразия равно 17 и 23 вида; общий список составляет 37 видов; из бореальной эколого-ценотической группы присутствуют только Pinus sylvestris L. и Or-tilia secunda (L.) House . С достаточно низким уровнем сходства (0,16) объединяются в кластер с деградированными ПП горы Золотая.

-

3. Березовые леса с маловидовым травостоем (ПП 7, 8, 11, 12) имеют максимальное сходство, равное 0,54-0,68. Альфа-разнообразие меняется от 2 до 8 видов. Флористический комплекс образуют 12 видов, среди которых к бореальным относятся Ortilia secunda, Vaccinium vitis-idaea.

-

4. Наиболее деградированные ПП, расположенные с наветренной стороны и лишенные древесного яруса (4, 5, 6), группируются на отметке 0,62 и 0,35. Значения альфа-разнообразия укладываются в интервале от 8 до 16, флористический комплекс включает 23 вида, бореальные виды отсутствуют.

видов, например Pyrola rotundifolia L.; Vaccinium myrtillus L. , Vaccinium vitis-idaea L., Rubus saxa-tilis L. , Fragaria vesca L ..

Рис. 2. Дендрограмма сходства флористического состава пробных площадей растительности в районе г. Карабаша. 1-12 – номера пробных площадей

Выводы: исследования показали, что флора лесов окрестностей г. Карабаша в значительной степени обеднена по сравнению с эталонными сообществами ИГЗ. Большинство видов имеют низкую ПА, связанную с пониженными показателями жизненности и проективного покрытия. Установленный методом экологических шкал луговостепной и сухолуговой тип увлажнения местообитаний, наличие характерных скально-петрофитно-степных, снижение доли бореальных элементов указывают на ксерофитизацию, связанную с дегидратационным влиянием закисления. На разрушение растительного покрова указывает и присутствие большого количества синантропных видов.

Работа выполнена при поддержке Программы 9. Президиума РАН № 4, проект 09-П-5-1015 «Тренды изменений растительного покрова южного Урала под воздействием природных и антропогенных факто- 10.

ров: системный фитомониторинг».

Список литературы Оценка состояния лесной ценофлоры в зоне воздействия Карабашского медеплавильного комбината (Южный Урал)

- Горчаковский, П.Л. Антропогенные изменения растительности: мониторинг, оценка, прогнозирование//Экология. 1984. № 5. С. 3-16.

- Куликов, П.В. Конспект флоры Челябинской области (сосудистые растения). Миасс: Геотур, 2005. 538 с.

- Белогуб, Е.В. Карабашский рудный район (Южный Урал). Материалы к путеводителю геолого-экологической экскурсии/Е.В. Белогуб, В.Н. Удачин, Г.К. Кораблев. -Миасс, 2003. 40 с.

- Бутусов, О.Б. Интегральный метод оценки экологического состояния лесных экосистем в районе источников аэротехногенного загрязнения/О.Б. Бутусов, Л.М. Носова, А.М. Степанов//Лесоведение. 1997. № 6. С. 13-21.

- Воробейчик, Е.Л. Реакция лесных фитоценозов на техногенное загрязнение/Е.Л. Воробейчик, Е.В. Хантемиров//Экология. 1994. № 3. С. 31-43.

- Кулагин, Ю.З. Дымоустойчивость древесных растений и проблема озеленения и лесовоссстановления в промышленных районах Предуралья и Южного Урала. Автореф. … уч. ст. доктора биол. наук. -Л., 1964. 32 с.

- Горчаковский, П.Л. Фиторазнообразие Ильменского заповедника в системе охраны и мониторинга/П.Л. Горчаковский, Н.В. Золотарева, Е.В. Коротеева, Е.Н. Подгаевская. -Екатеринбург, 2005. 192 с.

- Хитун, О.В. Внутриландшафтная структура флоры низовьев р. Тиникяха: (Сев. гипоаркт. тундры, Гыданский п-ов)//Ботан. журн. 2002. Т. 87, № 8. С. 1-23.

- Цыганов, Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. -М.: Наука, 1983. 198 с.

- Песенко, Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. -М.: Наука, 1982. 288 с.

- Толмачев, А.И. Введение в географию растений: (Лекции, читанные студентам Ленингр. ун-та в 1958-1971 гг.). -Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. 247 с.

- Юрцев, Б.А. Дискуссия на тему «Метод конкретных флор в сравнительной флористике»//Ботан. журн. 1974. Т. 59, № 9. С. 1399-1407.

- Хохряков, А.П. Таксономические спектры и их роль в сравнительной флористике//Ботан. журн. 2000. Т. 85, № 5. С. 1-11.

- Серебряков, И.Г. Экологическая морфология растений. -М.: Советская наука, 1962. 378 с.

- Юрцев, Б.А. Флора Сунтар-Хаята. -Л., 1968. 236 с.

- Дидух, Я.П. Сравнительная характеристика фито-индикационных экологических шкал (на примере шкал увлажнения почвы)/Я.П. Дидух, П.Г. Плюта//Экология. 1993. № 5. С. 32-40.

- Загульнова, Л.Б. Верификация балловых оценок местообитания по некоторым параметрам среды/Л.Б. Загульнова, С.С. Быховец, О.Г. Баринов, М.А. Баринова//Лесоведение. 1998. № 5. С. 48-58.

- Смирнов, В.Э. Обоснование системы эколого-ценотических групп видов растений лесной зоны Европейской территории России на основе экологических шкал, геоботанических описаний и статистического анализа/В.Э. Смирнов, Л.Г. Ханина, М.В. Бобровский//Бюл. МОИП. Отд. Биол. 2006. Т. 111, вып. 2. С. 36-46.

- Дегтева, С.В. Параметры экологического пространства и флористическое разнообразие лесных формаций Европейского Северо-востока России//Экология. 2005. № 3. С. 180-185.