Оценка состояния лесопожарной системы страны

Автор: Коршунов Н. А., Савченкова В. А., Перминов А. В., Калинин М. С.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Охрана лесов от пожаров

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

Проанализировано состояние системы базовых компонентов, составляющих лесопожарные формирования и оказывающих влияние на всю систему охраны лесов от пожаров. Приведены количественные показатели анализа современной лесопожарной инфраструктуры и их сравнение с данными до 2000 г. Отмечена проблема неправомерной передачи части сети пожарно-химических станций на содержание арендаторам лесных участков и пространственного размещения лесопожарных формирований. Сформулированы основные задачи, которые необходимо решить для повышения эффективности системы охраны лесов от пожаров.

Лесопожарное формирование, авиаотделение, пожарно-химическая станция, лесной пожар

Короткий адрес: https://sciup.org/143169944

IDR: 143169944 | УДК: 614.842 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2019.3.07

Текст научной статьи Оценка состояния лесопожарной системы страны

Для ссылок:

Оценка состояния лесопожарной системы страны [Электронный ресурс] / Н. А. Коршунов, В. А. Савченкова, А. В. Перминов, М. С. Калинин // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2019. – № 3. – С. 82–93.

URL:

В озрастание антропогенной нагрузки на леса обусловливает обострение пожароопасной обстановки в них. В связи с этим к одной из наиболее актуальных задач в области лесных отношений относится охрана лесов от пожаров. Участников лесных отношений можно разделить на две группы: первая – собственник лесов – Российская Федерация и вторая – граждане и юридические лица, использующие леса (лесопользователи). В первой группе от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в лесных отношениях участвуют соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, установленных нормативными правовыми актами. Вторая группа участников лесных отношений использует леса и несет ответственность перед собственником в соответствии с российским законодательством.

Все участники лесных отношений имеют обязательства по выполнению системы мероприятий, направленных на охрану лесов от пожаров. Однако для того чтобы осуществлять меры по предупреждению возникновения лесных пожаров и постоянный контроль на больших и часто труднодоступных территориях, участники лесных отношений должны располагать квалифицированными специалистами и соответствующим оснащением. В связи с этим возникает необходимость нормирования рабочего процесса лесопожарных формирований.

Цель исследования – на основании анализа состояния лесопожарной инфраструктуры определить задачи, которые необходимо решить для повышения эффективности системы охраны лесов от пожаров.

В результате реформирования лесного хозяйства (передачи функций Федеральной службы лесного хозяйства Министерству природных ресурсов Российской Федерации – указ Президента Российской Федерации от 17.05.2000 № 867, а затем принятия Лесного кодекса РФ 2006 г.) устоявшаяся система охраны лесов от пожаров была деформирована: изменились экономические и организационные условия деятельности лесопожарных служб, постепенно сокращалось количество авиаотделений и пожарно-химических станций (ПХС), менялась их структура и организационная форма. Эффективность работы оставшихся авиалесоохранных подразделений снизилась вследствие их удаленности, разрозненности и низкой оснащенности, а также финансирования по остаточному принципу. Так, например, зачастую при наступлении периода высокой горимости субъект Российской Федерации обращался с заявкой о выделении сил и средств федерального резерва, однако в силу неустойчивости ситуации он искусственно удерживал федеральный резерв сил пожаротушения на территории, не обеспечивая его эффективное задействование на тушении лесных пожаров.

Как показали результаты исследований (сбор и обработка данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений), до реформирования лесного хозяйства в 2000 г.:

в составе ПХС лесхозов и служб по авиационной охране лесов насчитывалось до 100 тыс. работников, в настоящее время их количество составляет всего 17 тыс. (сокращение в 5 раз!);

непосредственно в составе Авиалесоохраны числилось 8,0 тыс. работников, в настоящее время – 2,8 тыс. (сокращение в 1,5 раза).

С 2000 г. число ПХС уменьшилось на 50%, а авиационных подразделений – на 20%. В 2007 г. был ликвидирован отряд ведомственной лесной пожарной авиации (более 100 вертолетов и самолетов), на текущий момент в регионах осталось около 20 собственных воздушных судов в летной годности.

Система охраны лесов от пожаров была сформирована в 1940–1950 гг. на основе двух тесно взаимодействующих компонентов: лесхозы, в состав которых входили ПХС, и организация «Авиалесоохрана», в состав которой входило 22 авиабазы и 300 авиаотделений (1 авиаотделение обеспечивало несколько лесхозов). Основа этой системы была построена на принципах:

V система ПХС была сформирована таким образом, что обеспечивала охрану от пожаров на всей площади земель лесного фонда и несла за это ответственность, ПХС осуществляли обнаружение и тушение пожаров в наземной зоне, тушение крупных лесных пожаров в наземной и авиационной зоне охраны лесов. Именно ПХС были основной многочисленной и технически оснащенной «ударной силой» в лесопожарной системе страны;

V деятельность «Авиалесоохраны» была ориентирована на раннее обнаружение и подавление пожаров на малых площадях в авиазоне, предоставление авиационного ресурса лесхозам для заброски команд тушения к труднодоступным участкам лесов и для охраны и защиты лесов, а также предоставление лесхозам специалистов (инструкторов, взрывников) и специальных технологий при тушении крупных лесных пожаров. Весь технологический уклад в «Авиалесоохране» был ориентирован на решение основной задачи, по своей сути региональные подразделения Авиалесоохраны – это своеобразный малочисленный профессиональный «спецназ», который оказывает узкоспециализированные услуги.

С учетом экономической целесообразности и технологической доступности (нормативно установлен 3-часовой период доставки сил и средств пожаротушения) территория земель лесного фонда была разделена на наземную и авиационную зоны охраны лесов от пожаров. Это обусловлено тем, что содержание условной единицы команды (группы) работников ПХС дороже, чем условной команды (группы) десантников-пожарных. А вот их работа, наоборот, дешевле (потушить единицу площади пожара наземной группой дешевле, чем группой десантников).

Тушение крупных лесных пожаров, в том числе в авиазоне, осуществлялось комплексно, с привлечением сил и средств лесхозов (ПХС) и Авиалесоохраны, а также лиц, использующих леса.

В настоящее время полномочия по охране лесов от пожаров переданы субъектам Российской

Федерации и, соответственно, на них и возложена ответственность за эту деятельность. Главная проблема текущего состояния охраны лесов в регионах за последнее десятилетие (2009–2019) – тушение крупных лесных пожаров, 90–95% которых возникает в авиационной зоне охраны лесов. Именно нерешенность этой проблемы является основной причиной негативного отношения федеральных органов власти к результатам деятельности регионов ежегодно.

Масштаб проблемы свидетельствует о необходимости ее решения с научной точки зрения – с проведением анализа многолетних статистических данных и применением современных методов обработки информации. В связи с этим нами проанализированы правовые нормативные акты, регламентирующие обеспеченность лесопожарных формирований, в том числе в смежных ведомствах, и изучены сведения об имеющихся ресурсах пожаротушения.

При проведении исследований нами проанализировано около 100 параметров данных: координаты мест дислокации лесопожарных формирований, их тип, численность работников, количество и состав техники и оборудования, их износ и др. Кроме того, проведен опрос региональных специалистов о возможном оптимальном составе и численности техники и оборудования, после обработки которого составлена база данных, содержащая информацию о 1 467 структурных лесопожарных формированиях. Достоверность данных, предоставленных регионами, оценивается на уровне 90%.

Результаты и обсуждение

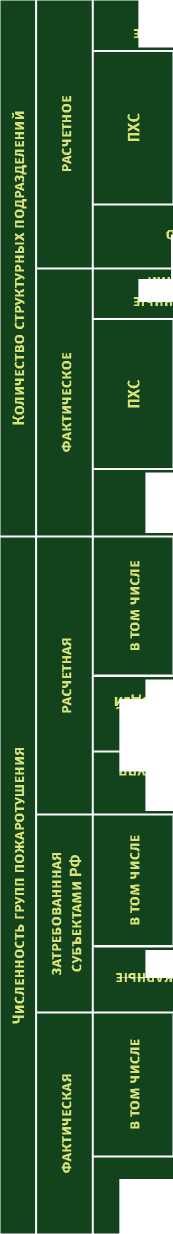

В ходе исследования по результатам обработки данных отчетности ФБУ «Авиалесоохрана», сводных планов тушения лесных пожаров субъектов Российской Федерации установлено, что затребованная субъектами Российской Федерации в 2017 г. численность работников лесопожарных формирований в региональных лесопожарных и лесохозяйственных организациях составляет 28 664 чел. Однако фактически, по состоянию на начало 2018 г. их насчитывалось 19 907 чел., в том числе 2 917 авиационных пожарных (десантников-пожарных и парашютистов-пожарных), т. е. укомплектованность штатами составляет только 70% (табл. 1).

Детальный анализ ситуации, сложившейся в отдельных регионах, выявил факты необоснованного включения в число «лесных пожарных» работников лесничеств и инспекторов, осуществляющих лесной надзор. Таким образом, фактическая численность работников ПХС насчитывает даже менее 17 тыс. чел. Установлено, что количество работников, которые могут быть отнесены к категории «лесной пожарный», т.е. лиц, чья профессиональная подготовка и основные должностные обязанности включают тушение лесных пожаров, оценивается на уровне 70–80% указанного количества.

Сведения о численности десантников-пожарных и парашютистов-пожарных оказались довольно точными, погрешность данных находится в пределах естественной ротации работников (уволенных, принятых на работу) в лесопожарных организациях. Это связано с единообразием принципов комплектования штатов авиапожарных служб, наличием на протяжении многих десятилетий четких требований к подготовке и учету десантников-пожарных, парашютистов-пожарных, инструкторского состава, летчиков-наблюдателей.

Согласно данным отчетной формы 3-ОИП, на конец 2018 г. в бюджетных и автономных учреждениях, осуществляющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, количество должностей в штатном расписании составляло 55 245 чел., из них в подразделениях наземной зоны охраны лесов от пожаров – 21 634 работников, в подразделениях авиационной охраны – 2 928 парашютистов(де-сантников)-пожарных, включая инструкторов. В настоящее время абсолютное большинство региональных лесопожарных учреждений, помимо борьбы с пожарами, занимаются иными видами хозяйственной деятельности (посадкой леса, рубками ухода, коммерческой заготовкой древесины и пр.). Поэтому в штатах учреждения может существовать значительная доля работников, нанятых для выполнения иной хозяйственной деятельности, особенно в летний период. Как правило, они не имеют необходимых «пожарных» компетенций, не интегрированы в деятельность групп пожаротушения, на тушение лесных пожаров направляются эпизодически, лишь в моменты возникновения кризисных ситуаций. При этом традиционно этих работников включают именно в штат ПХС и, следовательно, отображают в данных официальной отчетности как лиц, осуществляющих профессиональную деятельность лесного пожарного. Детальный анализ ситуации в некоторых регионах выявил случаи, когда доля таких «псевдопрофессиональ-ных» работников превышала 50% числа лесных пожарных.

Решением кадровой проблемы должно стать внедрение профессионального стандарта «лесной пожарный», утвержденного приказом Минтруда России от 11.05.2018 № 246н [1].

С 2006 по 2017 г. произошло существенное сокращение сети ПХС – с 2,53 тыс. до 1,4 тыс., число авиаотделений уменьшилось с 240 до 216. На текущий момент в России количество пожарных станций и авиаотделений меньше, чем лесничеств (около 2 тыс.), тогда как в соответствии с нормативами, предусмотренными Положением о ПХС [2], и с учетом лесопожарного зонирования [3] оно оценивалось на уровне не менее 3,5 тыс. единиц.

Для субъектов Российской Федерации, в которых отмечены расхождения данных с имеющейся информацией, были проанализированы лесные планы и сводные планы тушения лесных пожаров. В большинстве случаев отмечено снижение фактического количества станций и авиаотделений по сравнению с указанным в лесных планах. В наземной охране в большей степени уменьшилось количество и удельная доля ранее наиболее массовой категории ПХС 1-го типа – 51% общего числа ПХС (около 650 единиц), при этом необоснованно возросла доля «наиболее мощной» ПХС 3-го типа – до 19% (240 единиц).

Часто в субъектах Российской Федерации происходит сознательная манипуляция

Таблица 1. Расчетная (минимальная) и фактическая численность лесопожарных подразделений

КИН31ГЗН1О 3l4HHOHhVH8V

£ UHl

Z uhi

I UHl

0J3Dg

КИН31ГЗН1О 3l4HHOHhVH8V

£ UHl

Z UHl

I UHl

озаэд

DUtfU

31янаужои

31ЧНЭЗИ

ИЭИОШ О81ЭЗ МИГОМ ‘оззэд

UUAdJ ояюзнииоя

OJ3D9

OJ3D9

DUtfU

эlчнdvжou 31янэзи

*эиУи

зlqнdvжou

31ЧНЭЗ If

OJ3D9

е

|

о |

о |

^ |

00 |

см го |

CM |

хо 00 |

S |

хо см |

|

со |

СО |

ОХ ГО |

00 го |

о CH |

о |

см см |

||

|

ш |

1П |

ОХ |

1П |

СП |

9 |

00 9 |

||

|

см см |

S |

хО см |

ГО ГО |

00 ox |

Lf! |

см |

СП хо |

ох хо |

|

о со |

\2 |

ОХ см |

ОХ см |

о CM |

О |

2" |

00 |

о |

|

о |

О |

^ |

00 |

CO |

о CM |

СП 00 |

S |

о см |

|

см |

1^ |

о |

ОХ ГО |

00 |

CM |

о |

00 см |

ох СП см |

|

ш |

О см |

о хО |

о |

5 |

S |

Lf! |

00 СП |

|

|

о см |

00 ГО |

00 |

см |

CM |

Lf! |

О см |

о хо |

|

|

см |

\2 |

ОХ см |

CM CM |

О |

ох (П |

ох хо |

в |

|

|

о |

о |

00 ГО |

co |

5 |

о см ох |

о см о |

00 о |

|

|

о со |

СО |

ох хО см |

см |

00 00 ro CM |

о ox |

см о хо |

о см |

хо о см |

|

о со |

СО |

00 см |

см Ох см |

xD ox CM |

CM XO CM |

см см хо 00 |

о СП |

(П 00 см |

|

о 00 |

ОХ см |

ГО |

см го |

о |

5 |

S |

о см |

|

|

го см |

о 00 СО |

о хО |

о хО хО |

о |

о 9 см |

S |

||

|

о |

о |

о |

о |

cm |

о |

ох хо |

S |

о см |

|

го см |

о 00 СО |

о хО |

о хО хО |

о |

о |

о хо о |

хо хо |

о см СП |

|

о |

о |

о |

о о |

xo ro |

xo со |

см ох |

хо |

ох см |

|

см го |

см о |

00 со см |

ГО о ГО см |

xo о CM |

00 m см |

см |

00 о |

о ох ох хо |

|

см го |

см о |

00 со см |

ГО о см |

5 CM |

о ох см |

СП 5 хо |

Ln |

о ох ох |

|

)S s ^ ГО ^ СО СО ^ о CD со CD о |

i 2 |

1S го н CD =г |

1S S с; о со S с |

)S ro c ra °? 6 CD CO CD u |

1S S ^ го |

1S S ^ S* \о S о |

is т о ь о со ш го |

о U со |

наименованиями, чтобы свести к минимуму давление надзорных органов и трудности выполнения нормативов по составу и количеству техники, а также с целью снизить финансовую нагрузку на имеющийся бюджет. Распространена схема, когда несколько ПХС-1 сокращают путем укрупнения в ПХС-2. В дальнейшем, при дефиците финансирования и по мере сокращения парка автотракторной техники вследствие естественного износа, часть новообразованных ПХС-2 официально переводится в ПХС-1 с уменьшенным нормативом. Имеются крупные по площади регионы, где сеть ПХС представлена только 5–10 ПХС-3-го типа на 20–40 лесничеств, созданная, как правило, путем сокращения сети из 20–40 ПХС-1-го и ПХС-2-го типов. Это означает исчезновение для региональной системы охраны лесов от пожаров «комариного эффекта», когда команды пожаротушения за счет равномерного распределения по территории лесничества (лесничеств) обладали возможностью быстрого и своевременного прибытия к местам возникновения пожаров, что давало возможность ликвидировать их на минимальных площадях малыми силами. Как следствие, рост средней дистанции от мест дислокации сил пожаротушения до мест возникновения лесных пожаров обусловливает увеличение площадей, пройденных огнем, и рост напряженности в работе лесопожарных формирований.

Некоторые регионы передали большую часть сети ПХС на содержание арендаторам лесных участков, что, по сути, является серьезным нарушением действующего лесного законодательства (табл. 2). Есть регионы, где официально ПХС отсутствуют вообще. Обычно функционирует одна лесопожарная или лесохозяйственная организация, которая имеет несколько десятков филиалов в лесничествах региона. При этом детальная информация не предоставляется. Столь неоднозначные ситуации, сложившиеся в некоторых регионах, затрудняют процесс объективной оценки фактического количества и состава лесопожарных формирований по стране в целом.

Проявилась проблема диверсификации лесопожарных формирований, особенно по составу. В системе исчезает понимание аксиомы, что борьбу с пожаром осуществляют типовые подразделения (группы и команды) – тактические единицы с типовыми заданными характеристиками,

Таблица 2. Примеры наименований лесопожарных формирований, необоснованно применяемых в некоторых регионах

|

Субъект РФ |

Структурное лесопожарное подразделение в регионе (примеры) |

Количество |

|

Алтайский край |

ПХС и ПСПИ* арендаторов земель лесного фонда |

86 |

|

Республика Крым |

ПСПИ |

5 |

|

Республика Коми |

Механизированный отряд |

1 |

|

Ростовская обл. |

Участок |

1 |

|

Новосибирская обл. |

МУП «Усть-Таркское лесное хозяйство» |

1 |

|

Мурманская обл. |

Механизированная команда |

5 |

|

Тульская обл. |

Отдел охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение» |

4 |

|

Брянскаяобл. |

Лесопожарный участок |

12 |

|

Саратовская обл. |

ПСПИ |

18 |

|

Республика Удмуртия |

ПСПИ |

4 |

|

Архангельская обл. |

Авиагруппа |

5 |

|

Ямало-Ненецкий АО |

Поисково-спасательный отряд ГКУ «Ямалспас» |

6 |

|

Сахалинская обл. |

Авианаземное отделение |

5 |

*ПСПИ – пункт сосредоточения противопожарного инвентаря.

а не условное количество работников и единиц техники.

Имеются примеры, когда в субъекте РФ удалось сохранить сеть ПХС в количестве, сформировавшемся еще до 2006 г. Однако с учетом среднестатистической горимости региона количество станций явно избыточно. При этом в регионе ощущается проблема нехватки финансирования для соблюдения нормативных значений численности персонала и состава техники, оборудования. Вследствие этого возникает парадоксальное явление, когда во многих ПХС фактическая численность составляет всего по 2–3 работника. При этом количество единиц техники превышает фактическую численность персонала. Это указывает на неоптимальное использование имеющихся в регионе ресурсов. А проблема дефицита персонала решается временным предоставлением техники и оборудования работникам лесничеств (включая работников, осуществляющих лесной надзор), которые де-факто и осуществляют непосредственное тушение лесных пожаров в регионе. В некоторых случаях правовая легитимность подобной практики сомнительна.

Оценка пространственного размещения лесопожарных формирований показала, что в европейской части страны сеть ПХС наиболее развитая, в некоторых регионах даже избыточная как по количеству станций, так и количеству техники. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке сеть менее развита, что, на первый взгляд, кажется закономерным, учитывая значительные пространства. Однако отмечено, что темпы сокращения сети ПХС и авиационных отделений на востоке страны за последнее десятилетние существенно выше, особенно в регионах, которые традиционно испытывают высокую лесопожарную нагрузку. В таких регионах ежегодная высокая горимость обусловливает высокие затраты, появление кредиторской задолженности (перманентное состояние) на регулярной основе и, как следствие, минимальные инвестиции (часто их отсутствие) на поддержание и развитие сети ПХС и авиаотделений. Повышенный объем эксплуатации лесопожарной техники и оборудования без возможности обновления приводит к сокращению парка, а далее – к уменьшению сети станций, часто маскируемое путем «укрупнения» типов ПХС.

Одной из причин, влияющей на пространственное распределение лесопожарных формирований и количество структурных подразделений, является лесопожарное зонирование [3, 4].

В рамках реализации положений Лесного кодекса Российской Федерации издан приказ Рослесхоза от 16.02.2017 № 65 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и признании утратившим силу некоторых приказов Федерального агентства лесного хозяйства» (далее – приказ № 65), в котором впервые использован термин «зоны охраны лесов» и представлены значения площадей земель лесного фонда, отнесенных в регионах к зонам наземного обнаружения и тушения, зонам авиационного обнаружения и наземного тушения, зонам авиационного обнаружения и тушения, зонам исключительного обнаружения с помощью космических средств и преимущественно авиационного тушения. При этом приказ № 65 не содержит каких-либо рекомендаций или критериев, процедур для отнесения участков лесов к определенной зоне или району. Следовательно, решение о целесообразности отнесения лесных участков земель лесного фонда к той или зоне отдано на усмотрение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений.

Как следствие, часть лесов удаленных лесничеств с наличием активной хозяйственной деятельности уполномоченные органы субъектов Российской Федерации необоснованно относят к зонам контроля лесных пожаров. Это связано с попытками уменьшить финансовую нагрузку на содержание лесопожарной инфраструктуры. Уменьшение числа авиационных отделений во многом связано с отнесением ранее охраняемых лесов авиационной зоны к зонам контроля лесных пожаров.

В ходе исследований были собраны сведения о состоянии и уровне оснащения лесопожарных формирований субъектов Российской Федерации. Кроме того, оценена потребность по видам техники, проанализированы субъективные мнения специалистов региональных лесопожарных служб и уполномоченных органов в сфере лесных отношений. Ранее опубликованные результаты свидетельствуют о высокой потребности в малых лесопатрульных комплексах и легковых автомобилях повышенной проходимости – 25% общего числа единиц автомобильной и тракторной техники в ПХС и авиационных отделениях [5]. Фактически данная техника приобретается регионами вне применяемых нормативных значений, что указывает на желание регионов формировать парк техники исходя из оптимальных решений.

Анализ динамики изменений типового состава парка лесопожарных формирований свидетельствует о наличии существенной проблемы в мобильности групп и команд пожаротушения. Конечно, на данную ситуацию дополнительно влияет экономический аспект, так как стоимость и содержание парка пожарных автоцистерн (пожарных автомобилей) обходится в среднем в 2 раза дороже, чем аналогичное количество малых лесопатрульных комплексов. Самый высокий уровень востребованности (более 50%) наблюдается именно по легким автомобилям повышенной проходимости, малым лесопатрульным комплексам, легким мотовездеходам; по тракторам и пожарным машинам (пожарным автоцистернам) – менее 20%. Наблюдается рост доли легких патрульных и пожарных автомобилей.

Мировой опыт показывает, что в лесопожарных организациях, где традиционно существует проблема беглых травяных пожаров, доля автомобильной техники пожарного назначения со снаряженной массой до 5 т (пожарная техника 5, 6 и 7 типа по версии ICS) в среднем находится на уровне 50%. В России для регионов южных лесов степных и лесостепных зон проблема весенних беглых травяных пожаров также является наиболее актуальной. Так, по Южному, Дальневосточному и Северо-Кавказскому федеральным округам требуемое количество малых лесопатрульных комплексов превосходит количество пожарных машин. В Сибирском и Северо-Западном округах соотношение малых лесопатрульных комплексов и пожарных машин составляет 1:2.

Выводы

Оценка существующей ситуации в части обеспеченности субъектов Российской Федерации лесопожарными подразделениями, квалифицированным персоналом, пожарной техникой, оборудованием указывает на несколько актуальных проблем, которые должны быть учтены при совершенствовании системы охраны лесов от пожаров на региональном и федеральном уровнях:

V численность работников в лесопожарных формированиях в целом по стране недостаточна, при этом существует проблема использования неквалифицированного персонала, необоснованного учета работников лесничеств и лесной охраны. Для решения проблемы необходимо обеспечить внедрение профессиональных стандартов, прежде всего на основе новой профессии «лесной пожарный»;

V требуется унификация состава и численности типовых лесопожарных формирований (групп, команд, бригад) и структурных лесопожарных подразделений (ПХС и авиаотделений) для всех регионов Российской Федерации;

V типовой состав ПХС, формируемый на основе требований положения о них от 1997 г., во многих случаях не соответствует местным потребностям, учитывающим лесорастительные условия, так как положение о ПХС не предусматривает диапазона изменения типового состава парка техники и оборудования по усмотрению лесопожарной организации или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений. Это, в свою очередь, формирует неоптимальные производственные расходы. Требуется разработка «адаптивных» нормативов, имеющих определенный диапазон вариаций для техники, пожарного оборудования;

V неравномерное распределение сети ПХС означает, что возможен «излишек» сил и средств пожаротушения в некоторых «малогоримых» регионах, и наоборот, дефицит сил и средств пожаротушения в традиционно «горимых» регионах. При этом осуществить эффективное маневрирование силами между такими регионами невозможно из-за географических, правовых и финансовых условий;

V отмечается недостаточная мобильность групп пожаротушения в некоторых регионах либо вследствие больших расстояний от мест дислокации сил и средств пожаротушения до мест возникновения лесных пожаров, либо вследствие неоптимального состава парка лесопожарной техники. Требуется расширить сеть ПХС 1-го и 2-го типов, а также усилить возможности по использованию легкой лесопожарной техники и транспортных средств (автобусов, грузовиков).

Список литературы Оценка состояния лесопожарной системы страны

- Приказ Минтруда России от 17.04.2018 № 246н «Об утверждении профессионального стандарта «Лесной пожарный».

- Приказ Рослесхоза от 19.12.1997 № 167 «Об утверждении Положения пожарно-химических станциях».

- Приказ Рослесхоза от16.02.2017 № 65 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и признании утратившим силу некоторых приказов Федерального агентства лесного хозяйства».

- Приказ Минприроды России от 08.07.2014 № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров».

- Оценка состояния средств тушения лесных пожаров и экономической эффективности их применения [Электронный ресурс] / Н. А. Коршунов, А. А. Мартынюк, В. А. Савченкова, М. С. Калинин // Лесохоз. информ. - 2019. - № 1. - Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-sostoyaniya-sredstv-tusheniya-lesnyh-pozharov-i-ekonomicheskoy-effektivnosti-ih-primeneniya (дата обращения: 10.05.2019).