Оценка состояния локомоторной функции человека в норме и при патологии с использованием устройства "Индукционный анализатор кинематических параметров ходьбы"

Автор: Прокопенко Владимир Семнович, Живаев Василий Петрович, Прокопенко Семн Владимирович, Ондар Вера Семновна, Аброськина Мария Васильевна, Субочева Светлана Алексеевна, Исмаилова Сайкал Байтырбековна, Зотин Алексей Геннадьевич, Кабыш Сергей Сергеевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Медицинская психология

Статья в выпуске: 4 (46), 2018 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. Диагностика состояния локомоций человека востребована в двух социальных сферах: в медицине и в спорте. Существующие системы многомерного компьютерного видеоанализа движений (ВАД) информативно универсальны, но по стоимости, условиям эксплуатации и требованиям к обслуживающему персоналу доступны только немногим специализированным центрам. В медицине в связи с реализацией федеральной программы постинсультной реабилитации, нацеленной на снижение уровня инвалидности населения, оперативная диагностика локомоции пациента стала проблемой и для учреждений практического здравоохранения. Диагностирование состояния локомоций организма - необходимый этап как при определении стратегии реабилитации, так и в процессе мониторинга эффективности реабилитационных процедур. В статье обсуждаются результаты исследования, целями которого являлись конструирование и изучение диагностических возможностей нового устройства «Индукционный анализатор кинематических параметров ходьбы» (ИАКПХ), предназначенного, в частности, для использования в ходе реализации упомянутой программы. Методология исследования включала в себя: знакомство с историческим опытом экспериментальной и клинической медицины по проблеме; поиск уже имеющихся решений проблемы (на уровне патентов и в клинике); выбор физического принципа информационного отображения особенностей походки испытуемого; анализ элементной базы современной микроэлектроники и вариантов программного преобразования исходной информации в численные значения диагностически важных параметров ходьбы; учет специфических эксплуатационных условий и эргономических требований к устройству. Результаты. Разработана конструкция, и изготовлен опытный образец мобильного (носимого испытуемым) диагностического устройства, простого по конструкции и в использовании, которое может быть востребовано в реабилитационной медицине и при подготовке спортсменов (ходьба, бег). Диагностирование основано на использовании явления электромагнитной индукции. Индукционно связанные катушки (короткие многослойные соленоиды) располагаются на ногах испытуемого. Излучающая катушка питается током с частотой 1,5 кГц. Устройство позволяет фиксировать в форме осциллограмм электромагнитного сигнала («осциллограмм ходьбы») индивидуальные особенности походки во времени и в двух пространственных измерениях (перемещения ног в саггитальной и фронтальной плоскостях). Диагностически важные параметры находятся с помощью специальной компьютерной программы. Рассматриваются варианты представления и интерпретации результатов тестирования: в виде таблиц параметров, построением «фазового портрета» ходьбы, путем сопоставления вида «осциллограмм ходьбы» (до и в процессе реабилитационных процедур). Заключение. Опыт экспериментального клинического использования мобильного диагностического устройства ИАКПХ (с 2010 - прототипа устройства, опытного его образца - в 2018) показал, что по информативности (применительно к ходьбе) оно практически не уступает стационарным системам многомерного компьютерного видеоанализа (ВАД) и может быть рекомендовано для лицензирования в качестве прибора медицинского назначения.

Локомоция, диагностика, реабилитация, инсульт, гемипарез, спорт, электромагнитная индукция, осциллограмма ходьбы, параметры ходьбы, асимметрия, база опоры

Короткий адрес: https://sciup.org/144161736

IDR: 144161736 | УДК: 611

Текст научной статьи Оценка состояния локомоторной функции человека в норме и при патологии с использованием устройства "Индукционный анализатор кинематических параметров ходьбы"

Проблема диагностики состояния локомоций (от лат. loco motio - «движение с места») человека актуальна в двух социальных сферах: медицине [Иванова, 2015, с. 59] и спорте [Быков, Васюк, 2011, с. 17]. При этом исторически на смену традиционным субъективным способам - клиническим шкалам («Динамический индекс ходьбы» [Marchetti et al., 2007, p. 651], «Индексы мобильности Ривермид» [Walsh et al., 2010, p. 1133], шкала Хаузера, [Cattaneo et al., 2006, p. 789]), тест «Встаньииди» [Morris et al., 2001, p. 6], «Унифицированная рейтинговая шкала оценки болезни Паркинсона» [Goetz et al., 2008, p. 2129] - приходят объективные аппаратные методы [Скворцов, 2007; 2013, с. 2]. Наиболее информативны в этом отношении системы многомерного компьютерного видеоанализа движений (ВАД). Системы ВАД универсальны: позволяют регистрировать как кинематические, так и динамические характеристики движений. Это достигается использованием совокупности инфракрасных видеокамер и специальных силовых платформ с датчиками для регистрации давления при ходьбе по ним. На теле испытуемого закрепляются специальные оптически контрастные метки-маркеры, «захват» которых в видеоизображениях, осуществляемый специальной компьютерной программой, позволяет строить траектории движений маркеров и находить все диагностически важные параметры ходьбы (длину и длительность одинарного и двойного шагов, время двойной опоры, время одинарной опоры, пространственную и временную асимметрию ходьбы, скорость ходьбы, базу опоры). Однако универсальные системы ВАД дорогостоящи (порядка сотен тысяч евро), стационарны, обслуживаются специально обученным персоналом. Это делает их доступными только крупным специализированным центрам. В частности, в Красноярске система ВАД («VICON MotionCaptureSystems») единственная, находится в распоряжении Сибирского клинического центра Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации (СКЦ ФМБА РФ). Вдобавок процедура ВАД-анализа походки довольно продолжительная и технически ограничивает количество шагов испытуемого (5-6 за один проход по силовым платформам). Потребность пусть в менее информативных, но более доступных устройствах в частности для медицины обусловлена реализуемой в настоящее время федеральной программой постинсультной реабилитации [Левин 2016, с. 25; Парфенов 2011, с. 8], нацеленной на снижение уровня инвалидности населения. Это стимулирует разработку менее универсальных, но более простых по конструкции и в использовании устройств и методик. В клинической практике и научных исследованиях уже применяются:

– импрегнационный метод [Kuys, 2011; P. 1848; Stolze. 2001, p. 289];

– подометрия [Chien, 2006, p. 438; Thomas OM, 2013, p. 109];

– комплекс «Дорожка» [Похабов, Абрамов, 2005, с. 68; 2011, с. 147, Похабов и др., 2006];

– лазерный комплекс ЛА-1 [Живаев и др., 2009; 2011, с. 7; Ляпин и др., 2011, с. 49].

Общим недостатком указанных устройств является ограниченное число регистрируемых диагностически важных кинематических параметров (2-3 из 9, получаемых при использовании системы ВАД).

Целью настоящего исследования являлось создание доступного для практической медицины устройства с диагностическими возможностями, сопоставимыми (применительно к ходьбе) с возможностями системы ВАД.

Методология исследования включала в себя: знакомство с историческим опытом экспериментальной и клинической медицины по проблеме; поиск уже имеющихся решений проблемы (на уровне патентов и в клинике); выбор физического принципа информационного отображения особенностей походки испытуемого; анализ элементной базы современной микроэлектроники и вариантов программного преобразования исходной информации в численные значения диагностически важных параметров ходьбы; учет специфических эксплуатационных условий и эргономических требований к устройству.

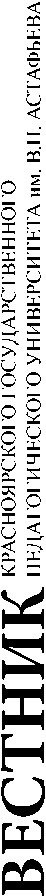

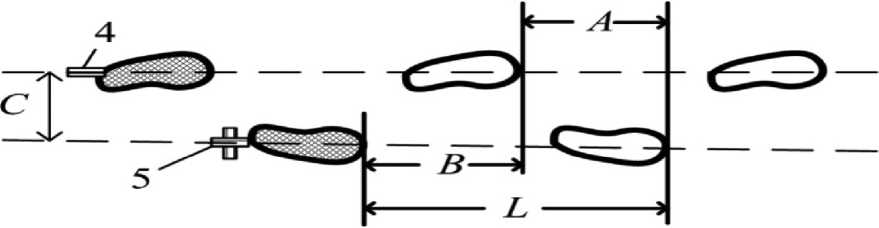

О конструкции устройства. Идукционный анализатор кинематических параметров ходьбы (ИАКПХ) [Живаев и др., 2015], разработанный

в Лаборатории проблем учебного физизическо-го эксперимента им. акад. Л.В. Киренского (подразделение ИМФИ КГПУ им. В.П. Астафбева) совместно с кафедрой нервных болезней КГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, представляет собой легкое мобильное (носимое испытуемым) устройство, непрерывно отслеживающее и регистрирующее движение ног в двух плоскостях - сагги-тальной и фронтальной - с использованием системы индукционно связанных катушек (коротких соленоидов), закрепляемых на ногах испытуемого (рис.1). Диагностические возможности устройства (применительно к ходьбе) практически равны возможностям системы ВАД, но с неограниченным количеством шагов произвольной ходьбы при тестировании и при предполагаемой стоимости по сравнению с ВАД на 2 порядка ниже.

Рис. 1. Крепление элементов устройства ИАКПХ: 1 – пациент; 2 – дорожка для ходьбы;

3 – автономный блок; 4 – излучающая катушка;

5 – приемные катушки

Fig. 1. Fastening of the elements of the IAKPH device: 1 – patient; 2 – walking path; 3 – autonomous unit;

4 – radiating coil; 5 – receiving coils

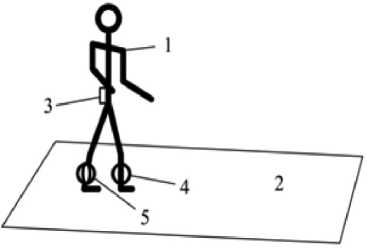

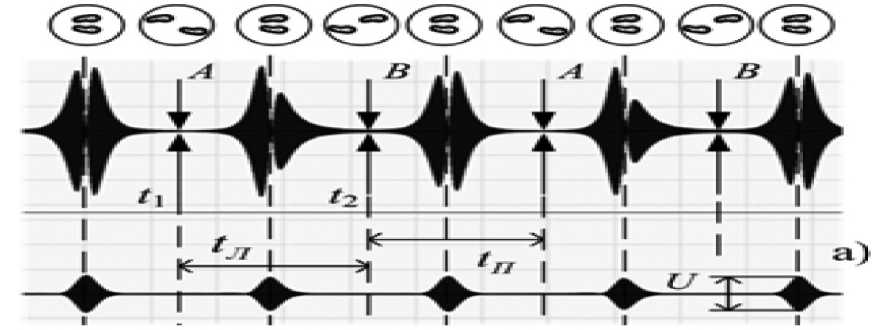

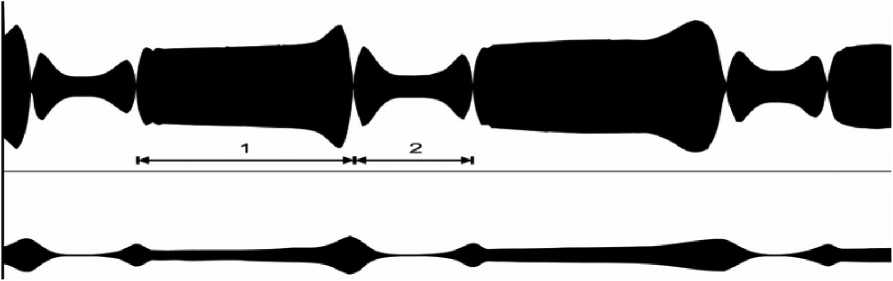

Автономный блок (3) генерирует низкочастотный электрический ток (1,5 кГц), питающий излучающую катушку (4), и непрерывно по двум каналам регистрирует сигналы, индуцируемые в приемных катушках (5). Интегральная информация обо всех особенностях походки испытуемого фиксируется в виде пары «осциллограмм ходьбы» (рис. 2).

При нормальной ходьбе конфигурация приведенных на рис. 2 осциллограмм типична для всех здоровых испытуемых. Индивидуальность походки находит отображение в вариациях формы и степени «растянутости» осциллограмм. Растянутость в горизонтальном направлении (вдоль временной оси) содержит информацию о временных характеристиках и возрастает с уменьшением скорости перемещения, а в вертикальном - информацию о пространственном положении ног в двух плоскостях (величина индуцированных сигналов в приемных катушках убывает с увеличением их расстояния до излучающей катушки). Пики сигнала на нижней осциллограмме соответствуют моментам прохождения движущейся ноги мимо неподвижной. Амплитуда пика тем больше, чем меньше при этом расстояние во фронтальной плоскости между ногами. На верхней осциллограмме в этот момент формируется двойной пик. Неравенство амплитуд двойного пика на данной осциллограмме тоже информативно: свидетельствует о некоторой «косолапости» походки испытуемого (уровень сигнала зависит и от поворота катушек при ходьбе).

Рис. 2. Фрагменты осциллограмм, отображающие движение ног здорового испытуемого в саггитальной (верхний ряд) и фронтальной (нижний ряд) плоскостях

Fig. 2. Fragments of the waveform displaying the movement of the legs of a healthy subject in the sagittal (top row) and frontal (bottom row) planes

Результаты диагностики и варианты их представления. Согласно общепринятой («анатомической») классификации, основным структурным элементом ходьбы является цикл движений при ходьбе – «двойной шаг», который состоит из двух последовательных «одиночных шагов» (рис. 3, параметр L). Каждый одиночный шаг, в свою очередь, состоит из двух «простых шагов» (полушагов) – заднего и переднего (рис. 3, параметры В и А).

Рис. 3. К расшифровке символьных обозначений диагностически важных параметров ходьбы: L - длина одиночного шага; В и А- длины заднего и переднегопростых шагов (полушагов), С - «база опоры»; 4 и 5- излучающая и приемные катушки

Fig. 3. As regards deciphering the symbols of the diagnostically important walking parameters: L - the length of a single step; В and A - the length of the rear and front simple steps (half-steps), C-«base of support»; 4 and 5 - radiating and receiving coils

К диагностически важным параметрам ходьбы обычно относят:

-

- длину простого шага (переднего и заднего – параметры А и В );

-

– длину одиночного шага;

-

– время (длительность) одиночных шагов (правого tП и левого tЛ );

-

– коэффициент асимметрии длины одиноч-

- A-В А-В ного шага;

р А + В L

-

– коэффициент временной асимметрии одиночных шагов;

-

1 t +t

-

– базу опоры С ;

-

– средние скорости переноса правой и ле

/ L L х

вой ног;

tt

-

1 п

е

-

– среднюю скорость ходьбы.

tn ft

Рис. 4. К нахождению компьютерной программой численных значений структурных элементов ходьбы (длин одиночного шага L, заднего В и переднего А полушагов, базы опоры С) и временных характеристик (времен правого tn и левого t одиночных шагов)

Fig. 4. As regards finding a computer program of the numerical values of the structural elements of the walk (single step length L, rear В and front A half steps, base C) and temporal characteristics (times of the right tn and left t single steps)

Компьютерный анализ осциллограмм позволяет получить значения всех диагностически важных параметров ходьбы. При нахождении длин L, B, A программа ищет и запоминает минимальные значения индуцированного сигнала на верхней осциллограмме, отображающей перемещения ноги в саггитальной плоскости. Для нахождения параметра «база опоры» С запоминаются амплитудные значения сигнала (U) в пиках на нижней осциллограмме. Так как сигналы в приемных катушках 5 (см. рис. 3) нелинейно зависят от расстояния до излучающей катушки 4, то для перевода информации о показателях походки пациента в метрическую систему была выполнена калибровка устройства. Временная ось осциллограмм (горизонтальная) – линейная, для нахождения временных промежутков используется таймер компьютера.

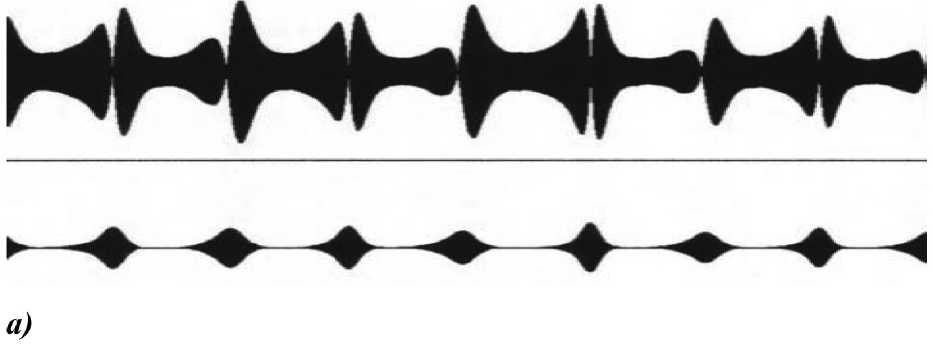

При патологиях ходьбы (гемипарез, паркинсонизм, постинсультная атаксия, травмы) конфигурация осциллограмм кардинально изменяется (рис. 4).

б)

Рис. 5. Фрагменты олсциллограмм ходьбы пациентов с легкой (а) и тяжелой (б) формами гемипареза

Fig. 5. Fragments of the walk of patients with mild (a) and severe (6) forms of hemiparesis oscillogram

Об огромном диагностическом потенциале устройства ИАКПХ можно судить, просто сопоставив вид осциллограмм здорового человека (см. рис. 2), с легкой (см. рис. 5а) и тяжелой (см. рис. 5б) формами гемипареза. Не исключено, что со временем компью- терные «осциллограммы ходьбы» могут стать стандартным элементом первичной клинической документации (подобно электрокардиограмме).

Результаты тестирования могут быть оформлены в виде таблицы.

Значения диагностически важных параметров ходьбы здорового человека (результат компьютерного анализа осциллограмм на рис. 2)

Values of diagnosticaly important parameters of healthy man walking (the result of a computer analysis of the waveforms in Fig. 2)

|

№ |

Параметр |

Левая |

Правая |

|

1 |

Длительность одиночного шага, с |

0,53 |

0,59 |

|

2 |

Длина одиночного шага, см |

117,19 |

117,16 |

|

3 |

Длительность заднего и переднего полушага, с |

0,28 |

0,28 |

|

4 |

Длина заднего и переднего полушага, с |

64,12 |

53,06 |

|

5 |

Средняя скорость переноса ног, м/с |

2,21 |

1,99 |

|

6 |

Темп ходьбы, шаг/мин |

103,72 |

|

|

7 |

Средняя скорость ходьбы, м/с |

2,28 |

|

|

8 |

Коэффициент временной асимметрии полушагов |

0,007 (0,7%) |

|

|

9 |

Коэффициент пространственной асимметрии полушагов |

0,094 (9,4%) |

|

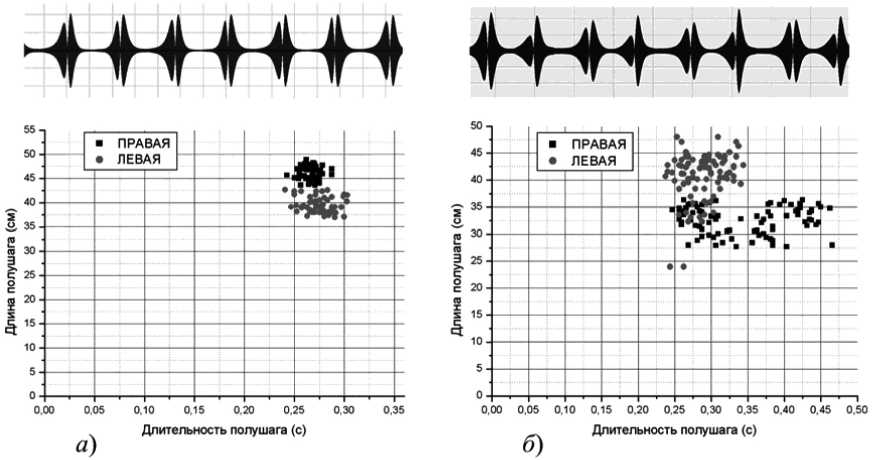

Наряду с традиционной формой представления результатов тестирования (в виде таблицы значений параметров) в целом ряде случаев оказывается целесообразным построение «фазового портрета» ходьбы (рис. 6).

Структура «фазового портрета» здорового человека (см. рис. 6а) отображает его индивидуальные (физиологические) вариации длины и длительности полушага и свидетельствует о незначительной присущей индивидууму пространственной асимметрии ходьбы. В случае пациента с па- ретичной конечностью (правой см. рис. 6б) «фазовый портрет» дает специалисту исходную информацию о патологических изменениях ходьбы (а именно выраженную пространственную асимметрию полушага в сочетании со значительными патологическими вариациями длины и времени полушага паретичной ноги) и позволяет в дальнейшем объективно оценивать эффективность реабилитационных процедур. «Фазовые портреты» ходьбы могут быть построены и для иных сочетаний диагностически важных параметров.

Рис. 6. «Фазовые портреты» ходьбы здорового (а) и больного (б-гемипарез, легкая форма) человека. Над графиками показаны соответствующие фрагменты осциллограмм ходьбы испытуемых

Fig. 6. «Phase portraits» of a healthy person walking (a) and of a sick one (b) - hemiparesis, light form. Above the graphs the corresponding fragments of the waveforms of the testees are shown

Заключение . Мобильное диагностичекое устройство ИАКПХ проходило тестирование в ходе экспериментальных клинических исследований в СКЦ ФМБА РФ (с 2010 - как работоспособный макет и прототип устройства, в 2018 – как опытный образец). Оно успешно использовалось в процессе разработки новых реабилитационных методик при нарушениях ходьбы различной этиологии [Ондар, 2011, с. 125; Ондар, 2010, с. 26; Ондар, 2010, с. 37]. Устройство удобно для пациента, позволяет регистрировать и анализировать движения ног при ходьбе во времени и в двух пространственных измерениях, так что в этом отношении практически воспроизводит диагностические возможности стационарных систем многомерного видеоанализа движений. В частности, позволяет объективизировать оценки таких важных параметров, как пространственная и временная асимметрии шага, база опоры; в перспективе – ротирование стопы, эквиноварусную установку стоп и другие. Преимуществом является доступность любому лечебному учреждению, простота применения, отсутствие необходимости в специализированном помещении и возможность проведения измерений на неограниченном расстоянии при естественной ходьбе. Положительный опыт экспериментального клинического применения позволяет рекомендовать устройство ИАКПХ для лицензирования в качестве прибора медицинского назначения.

Список литературы Оценка состояния локомоторной функции человека в норме и при патологии с использованием устройства "Индукционный анализатор кинематических параметров ходьбы"

- Быков Д.Ю., Васюк В.Е. Использование современных мобильных аппаратно-программных средств в оценке технической подготовленности конькобежцев//Прикладная спортивная наука. 2011. С. 11-17.

- Живаев В.П., Прокопенко В.С., Прокопенко С.В., Ондар В.С., Ляпин А.В., Игнатов С.В. Анализатор кинематических параметров ходьбы человека / Патент RUS 91837 26.10.2009.

- Живаев В.П., Прокопенко В.С., Прокопенко С.В. Анализатор кинематических параметров ходьбы человека на основе лазерного дальномера//Медицинская техника. 2011. № 3. C. 7-9.

- Живаев В.П., Прокопенко В.С., Прокопенко С.В., Ондар В.С. Индукционный анализатор кинематических параметров ходьбы/Патент RUS2598462 07.05.2015.

- Иванова Г.Е., Скворцов Д.В. Объективный клинический анализ походки. Обзор//Вестник восстановительной медицины. 2015. № 4 (68). С. 59-66.