Оценка состояния нейроархитектоники сетчатки при друзах зрительного нерва

Автор: Кабанова Е.А., Иойлева Е.Э., Зиновьева А.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценка состояния нейроархитектоники сетчатки при друзах диска зрительного нерва (ДЗН). Материал и методы. Обследовано 108 пациентов (216 глаз) с двусторонними друзами ДЗН в возрасте от 18 до 60 лет, группа контроля состояла из 28 здоровых человек. Всем пациентам проводилась оптическая когерентная томография (ОКТ) на приборе Cirrus HD-OCT 5000-7544 (Carl Zeiss Meditec Inc.). Результаты. Выделены три вида локализации друз ДЗН по отношению к мембране Бруха: поверхностные, глубокие и распространенные. Распространенное расположение друз определено в 48,6 % случаев, глубокое в 40,3 %, поверхностное в 11,1 %. Глубокие друзы ДЗН наблюдались чаще в молодом возрасте (35,5±13,1 года), распространенные в среднем (42,0±13,2 года), поверхностные в старшем возрасте (51,7±12,8 года). При поверхностных и распространенных друзах ДЗН диагностировано: достоверное (p

Диагностика, друзы диска зрительного нерва, оптическая когерентная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/149135331

IDR: 149135331 | УДК: 617.73

Текст научной статьи Оценка состояния нейроархитектоники сетчатки при друзах зрительного нерва

в 24-87% случаев в виде медленно прогрессирующих дефектов периферического и парацентрального поля зрения [7–9]. С появлением метода оптической когерентной томографии (ОКТ) зарубежными исследователями установлено, что изменения поля зрения при друзах ДЗН положительно коррелируют с толщиной слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) [10–13].

Обнаружено, что крупные друзы коррелируют с большим истончением СНВС и дефектами полей зрения [14, 15]. Отечественными офтальмологами выявлены также изменения СНВС при друзах ДЗН и определено, что ОКТ является более чувствительным методом диагностики оптической нейропатии при друзах и верифицирует структурные нарушения, предшествующие появлению дефектов поля зрения [16]. В анализе литературы обнаружились немногочисленные исследования, посвященные изменению

Таблица 1

Клинические виды локализации друз ДЗН

|

Группы друз ДЗН |

Количество глаз с выявленными друзами ДЗН |

Валидный процент |

|

|

поверхностные |

24 |

11,1 |

|

|

Виды |

распространенные |

105 |

48,6 |

|

друз ДЗН |

глубокие |

87 |

40,3 |

|

Всего |

216 |

100 |

|

СНВС и слоя ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) при различной локализации (глубине залегания) друз в ДЗН [17, 18].

Таким образом, до настоящего времени не существует четко определенных диагностических критериев оптической нейропатии при различных видах локализации друз ДЗН.

Цель: оценка состояния нейроархитектоники сетчатки у пациентов с различными видами локализации друз ДЗН.

Материал и методы. Обследовано 108 пациентов (216 глаз) основной группы с двусторонними верифицированными друзами ДЗН в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, обследована группа контроля, состоящая из 28 добровольцев, не имевших офтальмопатологии. Группы сопоставимы по полу и возрасту. Критериями исключения из исследования для группы пациентов считали снижение прозрачности оптических сред, патологии зрительного нерва различной этиологии, патологии макулярной области сетчатки, значения сферического компонента рефракции глаза более ±6 дптр, цилиндрического компонента более ±3 дптр, длину глаза более 25 мм и менее 22 мм.

Офтальмологическое обследование проведено на базе ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова»» Минздрава России. На предварительном этапе всем пациентам выполнено стандартное офтальмологическое обследование, включающее: авторефрактометрию, визометрию без коррекции и с определением максимально корригированной остроты зрения, пневмотонометрию, статическую периметрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, электрофизиологические исследования (определение порога электрической чувствительности (ПЭЧ) и электрической лабильности (ЭЛ)), ультразвуковое в-сканирование орбиты. При исследовании отобранным пациентам проведена спектральная ОКТ на приборе Cirrus HD-OCT 5000–7544 (Carl Zeiss Meditec Inc.) c использованием программного обеспечения версии 10.0.0.14618.

Сканирование слоя ГКС проводили, используя протокол Ganglion Cell Analysis: Macular Cube 512х128. Согласно протоколу измерялось 8 основных параметров: средняя толщина слоя ГКС и ВПС (GCL+IPL), толщина слоя в микрометрах по шести стандартным секторам (верхний, верхненазальный, нижненазальный, нижний, нижнетемпоральный, верхнетемпоральный) и минимальная толщина слоя. Сканирование слоя нейроэпителия проводили, используя протокол Macular Cube 512×128. Опреде- лялся показатель объема и показатель толщины нейроэпителия в макулярной области от внутренней пограничной мембраны до пигментного эпителия (ILM-RPE).

Методы статической обработки данных. Статистическую обработку данных проводили с использованием программного пакета программ IBM SPSS Statistics 23.0. Количественные переменные представляли в виде М±σ (среднее±стандартное отклонение), в отдельных случаях в виде М±m (среднее±ошибка среднего). Качественные переменные представляли в виде частоты и доли (%). Тип распределения количественных переменных оценивали построением частотных гистограмм и тестом Колмогорова — Смирнова. Во всех случаях использовали двусторонние варианты статистических критериев. Нулевую гипотезу отвергали при р<0,05. В исследованиях использованы продвинутые статистические методы с поправкой на корреляцию между парными глазами, позволяющими максимально использовать полученный материал. Выбор данных методов статистической обработки обусловлен многофакторным дизайном исследования, толерантностью методов к разному количеству в исследуемых группах, возможностью включения парных наблюдений. В случае зависимой переменной количественного типа для оценки влияния независимой качественной переменной использовали смешанную линейную модель с вложенными измерениями (парные глаза от одного пациента) с последующим попарным сравнением методом наименьшей значимой разницы. В случае зависимой переменной качественного типа сравнение выполняли в таблицах сопряженности методом Хи-квадрат или точным критерием Фишера (если хотя бы одно ожидаемое число в ячейках таблицы оказывалось менее 5).

Результаты. По данным ОКТ выявлено, что друзы ДЗН по отношению к мембране Бруха располагались выше (поверхностно) или ниже ее уровня (глубоко) либо находились одновременно и выше и ниже мембраны Бруха (распространенно). В связи с полученными данными выделены 3 вида локализации друз ДЗН: поверхностные, глубокие и распространенные. Наиболее часто расположение друз носило распространенный (48,6% случаев) и глубокий (40,3%) характер, а поверхностные друзы встречались лишь в 11,1% случаев (табл. 1).

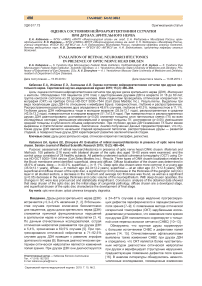

Возрастной анализ показал достоверное значимое различие в этих группах. Глубокие друзы ДЗН наблюдались чаще у лиц молодого возраста: в 35,5±13,1 года, распространенные друзы ДЗН

Возрастное распределение клинических видов локализации друз ДЗН

Таблица 2

|

Группы друз ДЗН |

М |

σ |

m |

95%-й доверительный интервал |

p1 |

p2 |

p3 |

|

|

нижняя граница |

верхняя граница |

|||||||

|

Поверхностные |

51,7 |

12,8 |

3,7 |

43,5 |

59,8 |

0*** |

||

|

Глубокие |

35,5 |

13,1 |

1,8 |

31,9 |

39,2 |

0,009** |

||

|

Распространенные |

42,0 |

13,2 |

1,6 |

38,8 |

45,3 |

0,021** |

||

|

Всего |

40,3 |

13,9 |

1,2 |

37,9 |

42,7 |

|||

П р и м еч а н и е : M — среднее; σ — среднеквадратичное отклонение; m — стандартная ошибка; р1 — уровень значимости в сравнении с поверхностными друзами; р2 — уровень значимости в сравнении с глубокими друзами; р3 — уровень значимости в сравнении с распространенными друзами; * — уровень значимости <0,05; ** — уровень значимости <0,01; *** — уровень значимости ≤0,001.

Глубокое

Поверхностное Распространенное

Положение дру*

Диаграмма размахов расположения друз ДЗН по возрасту пациентов в среднем возрасте: в 42,0±13,2 года, а поверхностные друзы ДЗН диагностировались в старшем возрасте: в 51,7±12,8 года (табл. 2).

Данные возрастного анализа в зависимости от расположения друз наглядно представлены на рисунке.

Исследована нейроархитектоника сетчатки макулярной зоны у пациентов с друзами ДЗН. Исследование проводилось согласно протоколам сканирова- ния Ganglion Cell Analysis; Macula Thickness: Macular Cube 512х128 (табл. 3).

На основании полученных данных диагностировано статистически значимое истончение ГКС во всех секторах, уменьшение минимальной толщины и средней толщины ГКС у пациентов поверхностными и распространенными друзами ДЗН. Однако у пациентов с глубокими друзами данные изменения были менее выражены и носили статистически не значимый характер. Кроме того, у пациентов с поверхностными и распространенными друзами ДЗН отмечено достоверное уменьшение средней толщины и кубического объема нейроэпителия.

Обсуждение. В настоящей работе при распространенной и в большей степени при поверхностной локализации друз ДЗН диагностировано статистически значимое снижение толщины ГКС во всех исследуемых секторах, уменьшение минимальной и средней толщины ГКС, а также уменьшение средней толщины и кубического объема нейроэпителия. Полученные данные демонстрируют, что поверхностное залегание друз в ДЗН приводит к выраженному снижению толщины ГКС в отличие от глубокой и распространенной локализации друз. В связи с этим можно предположить, что поверхностные друзы являются заключительной стадией данной врожденной патологии, распространенные — развитой стадией, а глубокие друзы — начальной.

В настоящее время вопрос о состоянии нейроархитектоники сетчатки при различной локализации

Таблица 3

Результаты сравнительного анализа толщины слоя ГКС и ВПС, слоя нейроэпителия сетчатки при различных видах расположения друз ДЗН

|

Параметры |

Группы |

М |

m |

p1 |

p2 |

p3 |

|

|

GCl S+IPL (толщина ГКС и ВПС, верхний сектор), мкм |

Друзы ДЗН |

поверхностные распространенные глубокие |

72,2 74,8 80,3 83,5 |

4,4 2,1 1,6 0,7 |

0,550 0,042* 0,005** |

0,500 0,028* <0,001*** |

0,042* 0,028* 0,245 |

|

Контроль (норма) |

|||||||

|

GCl SN+IPL (толщина ГКС и ВПС, верхненазальный сектор), мкм |

Друзы ДЗН |

поверхностные распространенные глубокие |

74,9 77,3 82,5 83,5 |

4,6 2,1 1,6 0,7 |

0,534 0,060 0,030* |

0,530 0,042* 0,010* |

0,060 0,042* 0,701 |

|

Контроль (норма) |

|||||||

|

GCl IN+IPL (толщина ГКС и ВПС, нижненосовой сектор), мкм |

Друзы ДЗН |

поверхностные распространенные глубокие |

75,6 76,8 81,4 |

3,6 2,1 1,5 |

0,741 0,130 |

0,741 0,059 |

0,130 0,059 |

|

Контроль (норма) |

82,5 |

0,7 |

0,067 |

0,015* |

0,664 |

||

Продолжение табл. 3

|

Параметры |

Группы |

М |

m |

p1 |

p2 |

p3 |

|

|

поверхностные |

69,2 |

3,7 |

0,370 |

0,006** |

|||

|

GCl I+IPL (толщина ГКС и ВПС, нижний сектор), мкм |

Друзы ДЗН |

распространенные глубокие |

72,2 79,1 |

1,9 1,3 |

0,370 0,006** |

0,002** |

0,002** |

|

Контроль (норма) |

81,1 |

0,7 |

<0,001*** |

<0,001*** |

0,405 |

||

|

GCl IT+IPL (толщина ГКС и ВПС, нижнетемпоральный сектор), мкм |

Друзы ДЗН |

поверхностные распространенные глубокие |

66,6 72,3 80,2 |

3,2 1,9 1,3 |

0,090 <0,001*** |

0,090 <0,001*** |

<0,001*** <0,001*** |

|

Контроль (норма) |

83,1 |

0,8 |

0,001*** |

0,001*** |

0,216 |

||

|

GCl ST+IPL (толщина ГКС и ВПС верхнетемпоральный сектор), мкм |

Друзы ДЗН |

поверхностные распространенные глубокие |

69,2 72,5 79,1 |

3,4 2,1 1,6 |

0,362 0,01* |

0,362 0,007** |

<0,01** 0,007** |

|

Контроль (норма) |

82,0 |

0,7 |

<0,001*** |

<0,001*** |

0,250 |

||

|

Друзы ДЗН |

поверхностные |

71,3 |

3,7 |

0,491 |

0,007** |

||

|

Avg GCL+IPL (средняя толщина ГКС и ВПС), мкм |

распространенные глубокие |

73,6 80,8 |

1,9 1,3 |

0,491 0,007** |

<0,001*** |

<0,001*** |

|

|

Контроль (норма) |

82,7 |

0,6 |

<0,001*** |

<0,001*** |

0,421 |

||

|

поверхностные |

63,4 |

3,9 |

0,229 |

<0,001*** |

|||

|

Min GCL+IPL (минимальная толщина ГКС и ВПС), мкм |

Друзы ДЗН |

распространенные глубокие |

68,1 77,9 |

2,2 1,6 |

0,229 <0,001*** |

<0,001*** |

<0,001*** |

|

Контроль (норма) |

81,1 |

0,6 |

<0,001*** |

<0,001*** |

0,221 |

||

|

поверхностные |

256,6 |

6,3 |

0,480 |

0,490 |

|||

|

Th Cen (толщина нейроэпителия в фовеа), мкм |

Друзы ДЗН |

распространенные глубокие |

262,3 262,3 |

4,3 2,9 |

0,480 0,490 |

0,980 |

0,98 |

|

Контроль (норма) |

257,6 |

3 |

0,905 |

0,350 |

0,385 |

||

|

Друзы ДЗН |

поверхностные |

9,6 |

0,2 |

0,110 |

0,002** |

||

|

Vol Cube (кубический объем нейроэпителия), мм³ |

распространенные глубокие |

9,8 10,1 |

0,1 0,1 |

0,110 0,002** |

0,011* |

0,011* |

|

|

Контроль (норма) |

10,1 |

0,1 |

0,003** |

0,017* |

0,876 |

||

|

Друзы ДЗН |

поверхностные |

267,1 |

6,3 |

0,557 |

0,012* |

||

|

Th Avg C (средняя толщина нейроэпителия), мкм |

распространенные глубокие |

270,2 280,8 |

2,8 1,9 |

0,557 0,012* |

0,002** |

0,002** |

|

|

Контроль (норма) |

280,9 |

1,4 |

0,011* |

0,001*** |

0,979 |

||

П р и м еч а н и е : M — среднее; m — стандартная ошибка; р1 — уровень значимости в сравнении с поверхностными друзами; р2 — уровень значимости в сравнении с распространенными друзами; р3 — уровень значимости в сравнении с глубокими друзами; * — уровень значимости <0,05; ** — уровень значимости <0,01; *** — уровень значимости ≤0,001.

друз ДЗН остается малоизученным, результаты исследований, представленные в доступной литературе, оказались немногочисленными.

Результаты, аналогичные данным, полученным в представленном исследовании, продемонстрированы в работе A. Casado с соавт. (2014) при анализе 57 глаз пациентов с друзами ДЗН. Авторы диагностировали снижение толщины СНВС в 33% случаев, снижение показателей средней и минимальной толщины слоя ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) с внутренним плексиформным слоем (ВПС) было выявлено в 35 и 45% случаев соответственно. Снижение данных параметров зависело от количества, размера и глубины залегания друз. При глубоких друзах ДЗН минимальная толщина ГКС с ВПС и толщина СНВС были снижены в 30 и 4% случаев. Более того, в 26% глаз обна- ружены снижение толщины слоя ГКС и увеличенные показатели СНВС. Полученные данные позволили авторам предположить, что анализ ГКС и ВПС может быть показателем ранней стадии нейрональной потери в случаях с утолщенным СНВС [17].

K. M. Lee с соавт. изучали толщину СНВС при поверхностных и глубоких друзах ДЗН. Исследователями отмечено уменьшение толщины СНВС в верхнетемпоральном и верхненазальном квадрантах при поверхностных и увеличение толщины СНВС при глубоких друзах, а большие (>500 мкм) друзы ДЗН характеризовались увеличенной толщиной СНВС в темпоральном и нижнетемпоральном квадрантах [18].

В предыдущих работах нами диагностировано для оптической нейропатии, обусловленной друзами

ДЗН, характерное уменьшение толщины СНВС изначально в носовом квадранте, затем в верхнем, затем в нижнем. Толщина СНВС в носовом квадранте явилась оптимальным диагностическим маркером оптической нейропатии при всех видах друз ДЗН. Уменьшение толщины СНВС до 65,4±2,6 мкм в носовом квадранте и увеличение ее толщины в темпоральном до 74,3±2,9 мкм могут быть расценены как ранние маркеры оптической нейропатии при друзах ДЗН. Помимо этого, к ранним маркерам оптической нейропатии при друзах ДЗН относятся значения таких морфометрических параметров ДЗН, как Avg C/D=0,1±0,01; V C/D=0,01±0,01; Cup V=0,003±0,001 мм3. Снижение средней толщины СНВС до 85,1±4,1 мкм, снижение толщины СНВС в верхнем квадранте до 95,3±5,7 мкм, в носовом до 60,2±2,4 мкм является маркером оптической нейропатии на более развитых стадиях заболевания [19].

Таким образом, отсутствие на сегодняшний день единых критериев, свидетельствующих о развитии оптической нейропатии при друзах ДЗН, делает актуальным вопрос изучения изменений показателей макулярной зоны сетчатки (ГКС, нейроэпителий), параметров перипапиллярной области (СНВС) и морфометрических характеристик зрительного нерва по отдельности и в совокупности, а также определения структурных (ОКТ) и функциональных (периметрическое исследование) корреляций. В связи с эти необходимо проведение дальнейших исследований, направленных на установление информативных диагностических критериев оптической нейропатии при различной локализации друз ДЗН.

Заключение. Друзы ДЗН представляют собой врожденную патологию зрительного нерва, характеризующуюся прогрессирующей дегенерацией нейронов в межклеточные гиалиновые, кальцинированные образования, расположенные в преламинарной части зрительного нерва, и приводящую к функциональным нарушениям зрительного нерва. Выявление информативных критериев развития оптической нейропатии при друзах зрительного нерва дает возможность осуществлять своевременную диагностику заболевания, дифференциальную диагностику с оптическими нейропатиями другого генеза, определять показания к проведению лечебных мероприятий.

Список литературы Оценка состояния нейроархитектоники сетчатки при друзах зрительного нерва

- Davis PL, Jay WM. Optic nerve head drusen. Semin Ophthalmol 2003; 18 (4): 222-42

- Dinc AU, Tatlipinar S, Gorgun E, et al. Fundus autofuorescence in optic disc drusen: comparison of confocal scanning laser ophthalmoscope and standard fundus camera. J Neuroophthalmol 2009; 33: 318-21

- Munteanu M, Lehaci C. Acute anterior ischemic optic neuropathy in association with optic nerve drusen. Oftalmologia 2004; 48 (3): 16-25

- Purvin V, King R, Kavasaki A, et al. Anterior ischemic optic neuropathy in eyes with optic disc drusen. Arch Ophthalmol 2004; 122: 48-53

- Шеремет Н. Л., Харлап С. И., Киселева Т. Н. и др. Друзы диска зрительного нерва. Сообщение 2: Роль в этиопатогенезе оптической нейропатии. Вестник офтальмологии 2010; 2: 11-5

- Иойлева Е. Э., Кабанова Е. А. Неврологические проявления у пациентов с друзами диска зрительного нерва. Практическая медицина 2018; 3 (114): 86-8

- Sato T, Mrejen S, Spaide RF. Multimodal imaging of optic disc drusen. Am J Ophthalmol 2013; 156: 275-82

- Katz BJ, Pomeranz HD. Visual feld defects and retinal nerve fber layer defects in eyes with buried optic nerve drusen. Am J Ophthalmol 2006; 141: 248-53

- Lee AG, Zimmerman MB. The rate of visual feld loss in optic nerve head drusen. Am J Ophthalmol 2005; 139: 1062-6

- Malmqvist L, Wegener M, Sander BA, et al. Peripapillary retinal nerve fber layer thickness corresponds to drusen location and extent of visual feld defects in superfcial and buried optic disc drusen. J Neuroophthalmol 2016; 36: 41-5

- Traber GL, Weber KP, Sabah M, et al. Enhanced depth imaging optical coherence tomography of optic nerve head drusen: a comparison of cases with and without visual feld loss. Ophthalmology 2017; 124: 66-73

- Lee KM, Woo SJ, Hwang JM. Morphologic characteristics of optic nerve head drusen on spectral-domain optical coherence tomography. Am J Ophthalmol 2013; 155: 1139-47

- Ali H, Gouws P. Optical coherence tomography demonstrating macular retinal nerve fber thinning in advanced optic disc drusen. Oman Journal of Ophthalmology 2014; 7 (2): 84-6

- Skaat A, Muylaert S, Mogil RS, et al. Relationship between optic nerve head drusen volume and structural and functional optic nerve damage. J Glaucoma 2017; 26: 1095-100

- Traber GL, Weber KP, Sabah M, et al. Enhanced depth imaging optical coherence tomography of optic nerve head drusen: a comparison of cases with and without visual feld loss. Ophthalmology 2017; 124: 66-73

- Ioyleva E, Kabanova E, Krivosheeva M. Measurement of macular ganglion cell-innerlexiform layer with spectral- domain optical coherence tomography in patients with optic nerve head drusen and papilledema. Acta Ophthalmologica 2018; 96: 55

- Casado A, Rebolleda G, Guerrero L, et al. Measurement of retinal nerve fber layer and macular ganglion cell-inner plexiform layer with spectraldomain optical coherence tomography in patients with optic nerve head drusen. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2014; 252: 1653-60

- Lee KM, Woo SJ, Hwang JM. Morphologic characteristics of optic nerve head drusen on spectral-domain optical coherence tomography. Am J Ophthalmol 2013; 155: 1139-47.

- Ioileva EE, Krivosheeva MS, Kabanova EA (2016). A method of diagnostics of drusen of the optic disk: Patent 2576810 of the Russian Federation [A method of diagnostics of drusen of the optic disk: Pat. №2576810 Ros.Federatsiya].