Оценка состояния ООПТ "Тингутинская лесная дача"

Автор: Кукушкина Наталья Александровна, Берденгалиева Асель Нурлановна, Шилова Наталья Владимировна, Хаванская Наталья Михайловна, Солодовников Александр Денисович

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 4 т.12, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты мониторинга современного состояния особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Тингутинская лесная дача», представляющей особую ценность (ОЦТ) для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области. Отмечены причины и лимитирующие факторы большинства редких видов, приводящие к необходимости сохранения режима особой охраны границ и категории ОЦТ. Исходными материалами исследования послужили данные, полученные в ходе полевых исследований, которые были проведены в период с мая по июль 2022 года. Основная цель исследования является получение данных о состоянии природного комплекса и редких видов растений и животных. Основными методами при выполнении работы послужили учет и оценка состояния популяций редких видов растений и животных в полевых условиях, цифровое картографирование результатов полевых исследований. В ходе работы специально была проанализирована динамика ландшафтных пожаров на территории исследованной ОЦТ за период 2002-2022 гг. В работе определялись выгоревшие площади в естественных зональных ландшафтах ООПТ «Тингутинская лесная дача» на основе визуального дешифрирования цветовых RGB-композитов Landsat-5, -7, -8 за 1998-2018 гг., данных очагов активного горения FIRMS (термоточки) и продукта MCD45A1 версии 6 за 2001-2018 гг. (гранулы h20v04, h21v04, h20v03, h21v03). Статистическая обработка данных выполнена в MS Office Excel. Картографирование современной ландшафтной структуры ОЦТ проводилось на основе визуального дешифрирования снимков за период лета 2022 года сервиса Sentinel 2.

Особо охраняемые природные территории, охраняемый ландшафт, ландшафтные пожары, природный комплекс, редкие виды, мониторинг, красная книга, волгоградская область

Короткий адрес: https://sciup.org/149142377

IDR: 149142377 | УДК: 502.2.05 | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2022.4.5

Текст научной статьи Оценка состояния ООПТ "Тингутинская лесная дача"

DOI:

ОЦТ занимает участок Ергенинской возвышенности, расчлененный верховьями долины балки Большая Тингута и ее левого притока – балки Харасун. Расположена на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области вблизи поселков Пру-довый и Луговой и железнодорожной станции

Тингута. Большая часть территории ОЦТ с XIX века охвачена лесокультурными работами и в настоящее время представляет искусственные насаждения вяза, тополей, дуба, ясеня, клена, ольхи, липы, сосны, кустарников. Таким образом, Тингутинская дача служит памятником степного лесоводства. Часть насаждений усыхают или уже погибли. Естественная байрачная лесная растительность находится в удовлетворительном состоянии. Все редкие виды животных и растений, для сохранения которых организована данная ОЦТ, экологически связаны либо с зональным степным ландшафтом, либо с природными байрач-ными лесами Ергеней (филин, жужелицы, жук-олень). Однако лесные культуры, даже сильно деградировавшие, создают необычную для Ергеней пестроту и контрастность экологических условий. По сравнению с соседними степными балками биота Тингутинской дачи богаче и разнообразней [6]. Несмотря на близость Волгоградской агломерации, геохимический фон почв в норме, без превышений антропогенных поллютантов [20].

Зональная растительность Ергеней – злаковые сухие степи [11]. Вообще, участок Ер-геней от южной окраины Волгограда примерно до Тингуты – это район, где в начале ХХ века был описан зональный ландшафт полупустыни, для которого характерна комплексность почвенно-растительного покрова, большая роль полыней и маревых в растительном покрове (Димо Н. А., Келлер Б. А. В области полупустыни: почвенные и ботанические исследования на юге Царицинского уезда Сара-

Оценка состояния ООПТ «Тингутинская лесная дача» товской губернии, Саратов, 1907). Сто лет назад район Тингуты был крайним севером природной зоны полупустынь. Сейчас растительность здесь типична для сухих степей, с абсолютным преобладанием злаков (ковы-ли Лессинга, тырса и сарептский, овсянница Беккера, келерия сизая) и незначительной примесью полыни и южного разнотравья – кер-меков, качима метельчатого цмина песчаного, молочая Сегье, астрагалов сарепсткого и прутьевидного, кохии.

Климатические изменения последних десятилетий сместили северную границу полупустыни на юг [17]. Степные участки ОЦТ могут использоваться для мониторинга ландшафтных изменений и увязки их с климатическими. Это определяет большое научное значение территории, в том числе и в направлении развития научного туризма [9; 19]. Поселения в окрестностях балки Тингута имеют устойчивую численность населения, без очевидной тенденции к снижению, что заметно отличает их от большей части сельских поселений региона [15].

Ландшафтная структура ОЦТ довольно пестрая (рис. 1). Из общей площади 1147 га

Рис. 1. Ландшафтная структура ООПТ «Тингутинская лесная дача»: зеленые контуры – байрачные леса, желтые – массивы лесных культур на водоразделах

199,2 га приходится на байрачные леса (17,3 % площади). Состояние байрачных лесов удовлетворительное, суховершинных деревьев немного. 143 га – массивы лесных культур на водоразделах (12,5 % площади). Сохранность этих насаждений различна, часть массивов сильно изрежены, имеют много усохших деревьев. Тем не менее, даже такие насаждения создают контраст со степными участками. 14 га (1,2 % площади) занимают грунтовые дороги. Еще 4,2 га занимают пруд и ирригационные сооружения (0,3 % площади). Для реки Большая Тингута в последние 10–15 лет характерна общая для юга России тенденция снижения водности [13; 18]. Оставшиеся 786,6 га – однообразная сухая степь.

Следов распашки нет, пастбищная нагрузка умеренная, без признаков сбоя. Несомненно, территория используется в качестве пастбища, в основном для овец. Помет овец встречается регулярно. Однако влияние выпаса здесь не критичное. Полностью отсутствует тропинчатая дигрессия, характерная при неумеренном выпасе овец. Сообщества мятлика луковичного, являющегося индикатором перевы-паса, встречаются очень ограниченно по обо- чинам грунтовых дорог. Во время обследований выпас скота не наблюдался.

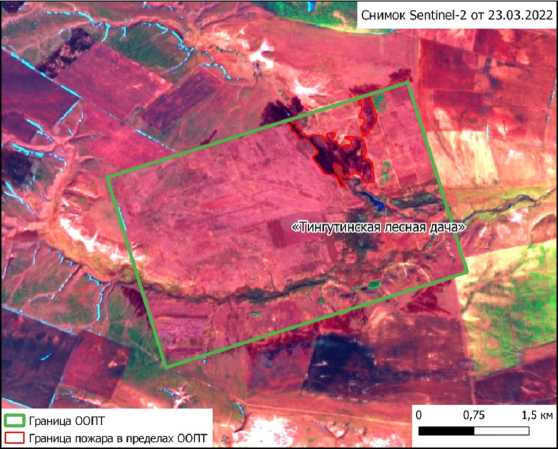

Территория ОЦТ в XXI веке сравнительно редко страдала от пожаров (рис. 2). За все это время пожары отмечены всего 3 раза: в 2002 г. (1,3 га, 0,1 % площади), в 2006 г. (252,5 га, 22 %) и в 2022 г. (47,5 га, 4,1 % площади ОЦТ). Во всех случаях горели массивы лесных культур преимущественно на пла-корных участках (см. рис. 3) [16].

Материалы и методы исследования

Обследование ОЦТ выполнено 6 мая и 3 июля 2022 г. Обследованы склоны балок вдоль полевых дорог (см. рис. 4). Днище балки, покрытое густым байрачным лесом, в верховьях труднопроходимо, и судя по состоянию, не используется в рекреационных целях.

Водораздельную часть ОЦТ пересекает множество полевых дорог, которые стали основой планирования маршрутной сети. По тальвегу балки также совершен пеший маршрут. Маршрут проложен с учетом необходимости изучения всех основных элементов ландшафтной структуры – байрачных лесов,

Рис. 2. Ландшафтные пожары на территории ООПТ «Тингутинская лесная дача»

массивов лесных культур на плакоре и степных участков. Общая протяженность учетного маршрута составила 24,3 км. Погодные условия во время проведения работ – ясная, теплая погода.

Результаты и обсуждения

В Кадастровом деле № 008 «Тингутинс-кая лесная дача. Территория, представляющая особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области», сформированном Комитетом природных ресурсов и экологии Волгоградской области в разделе «Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира» приведен следующий список видов, внесенных в Красную книгу Волгоградской области [7]. К списку добавлены виды, местонахождения которых в районе Тин-гуты отмечены в научной литературе:

Рис. 3. Контуры пожара 23.03.2022 г. на ОЦТ «Тингутинская лесная дача»

Рис. 4. Схема маршрутов по территории ОЦТ «Тингутинская лесная дача» и места регистрации редких видов: ромб – рябчик русский; кружки – жук-олень; звездочка – тювик европейский; прямоугольник – филин; шестиугольник – ирис низкий

Растения:

Анакамптис болотный ( Anacamptis palustris ). КК РФ. Отмечено существование ценопопуляции этой орхидеи в долине реки Тингута [5]. Местонахождение описано в общих чертах, судя по всему, имеется в виду участок долины Тингуты в районе большого пруда, в 6-7 км восточнее границы ОЦТ. На ОЦТ в ходе специальных поисков не обнаружен, подходящих для него местообитаний здесь нет. В окрестностях пруда территория также изучалась на предмет наличия этого вида, отмечен он не был.

Майкарагáн вóлжский ( Calóphaca wolgárica ). КК РФ. Отмечен сбор в 2018 г. гербария этого вида «в 4 км юго-западнее станции Тингута» [8]. Судя по описанию – сборы происходят из верховий балки Большая Тингута за пределами ОЦТ. В ходе обследования не встречен.

Ирис низкий (Iris pumila) Характерный, но немногочисленный степной гемиэфемероид. Самый распространенный и многочисленный из наших степных ирисов [14].

Тюльпан Шренка (Гесснера) ( Tulipa schrenkii ). Обычный вид степных эфемероидов, в северной части Ергеней немногочисле-нен [1, 2].

Тюльпан Биберштейна ( Tulipa biebersteiniana ) – в Красной книге Волгоградской области [7] отсутствует. Включен в Перечень видов растений и других организмов, являющихся объектами мониторинга на территории Волгоградской области, приказ Комитета 20 31.03.2017 № 264 [10]. Является одним из самых массовых первоцветов окрестностей Волгограда, с огромной популяцией. В массе встречается и в байрачном лесу ОЦТ.

Рябчик русский ( Fritillaria ruthenica ). КК РФ и ВО. Редкий вид, имеющий значительный ареал, в пределах которого встречается спорадически, и с небольшой численностью популяций. В Волгоградской области -характерный вид пойменных и байрачных лесов. Отмечается, что «в большинстве мест серьезных угроз для популяции вида нет» [7].

Ковыль перистый ( Stipa pennata ). КК РФ и ВО. Встречается рассеянно, небольшими группами особей. Численность вида в последнее время постоянно сокращается.

Колокольчик чесночнолистный ( Campanula alliarifolia ). КК РФ и ВО (2017). Тингутинс-кий лесхоз – единственное в области место, где в отмечен этот вид – «песчаный северный склон балки Харцага». Вид зарегистрирован единственный раз в 1950 г. [7]. Ближайшие достоверные местонахождения – на Северном Кавказе. При специальных поисках в мае 2022 года вид не обнаружен.

Лук регелевский ( Allium regelianum ). КК РФ и ВО (2017). Имеется указание на находки вида на «Ергенинской возвышенности», но вид экологически связан с солонцеватыми и засоленными лугами речных пойм и лиманов. Встречается также в составе интразональных луговых сообществ песчаных массивов. На районе исследуемой ОЦТ единственным подходящим для вида местонахождением является широкое днище балки Большая Тингута, которое расположено в 8 км от восточной границы ОЦТ. Тем не менее, оно было детально обследовано в мае 2022 года. Вид не отмечен.

Заразиха голубая (или шерстистая) ( Orobanche caesia ). КК РФ и ВО (2017). Как и колокольчик чесночнолистный, вид с неопределенным статусом. Верховья реки Тингута отмечены как одно из немногих местонахождений в Волгоградской области [12]. Паразит белополынных сообществ. Соответствующие биотопы обследованы в мае 2022 г. Вид не отмечен.

Живокость пунцовая ( Delphinium puniceum ). КК РФ и ВО (2017). Район ж/д станции Тингута отмечен как одно из местонахождений вида.

Птицемлечник Фишера ( Ornithogalum fischeranum ) – в КК ВО (2017) отсутствует. Включен в Перечень видов растений и других организмов, являющихся объектами мониторинга на территории Волгоградской области, приказ Комитета 20 31.03.2017 № 264. Обычный, хотя и немногочисленный вид степной флоры. На территории ОЦТ встречается.

Цетрария степная ( Cetraria steppae ). КК РФ и ВО (2017). Лишайник, широко распространенный на территории Волгоградской области.

Животные:

Филин (Bubo bubo). КК РФ (2017). Вид с огромным ареалом, в пределах Волгоградской области повсеместно редок. Тигнутинс- кая балка отмечается в КК ВО (2017) как место гнездования.

Курганник ( Buteo rufinus ). Характерный для полупустыни вид хищников среднего размера. В юго-восточной части Волгоградской области обитает устойчивая гнездовая группировка, численность в Сарпинской низменности и на Ергенях в 2009 г. оценивалась в 3050 пар (КК ВО, 2017). В ходе обследования не встречен.

Могильник ( Aquila heliaca ). Крупный орел, сами птицы и их гнезда в условиях полупустыни хорошо заметны. При обследовании ОЦТ в мае 2017 г. не отмечен.

Полоз желтобрюхий ( Coluber caspius ). Широко распространен в степной зоне, по области – десятки местонахождений. Плотность населения в г. Волгограде – 0,5 особи/га (КК ВО, 2017).

Жужелица бессарабская ( Carabus bessarabicus ) – в КК ВО (2017) отсутствует, в Перечень видов растений и других организмов, являющихся объектами мониторинга на территории Волгоградской области также не включена.

Жужелица венгерская ( Carabus hungaricus ). Находящийся под угрозой исчезновения степной вид. «Большая часть известных местообитаний находится в уязвимом состоянии, так как располагается в непосредственной близости к Волгоградской агломерации и легко может быть разрушена» (КК ВО, 2017). В ходе обследования не отмечен.

Жук-олень ( Lucanus cervus ). Обычный вид широколиственных лесов. «В Волгоградской области встречается повсеместно в пределах произрастания дуба» (КК ВО, 2017).

Боливария короткокрылая ( Bolivaria brachyptera ). КК ВО (2017). Для исследуемой ОЦТ вид не представляет большой редкости.

Дыбка степная ( Saga pedo ). Вид занесен в Красные книги МСОП, России и Волгоградской области, широко распространен по всей территории области, в КК ВО (2017) отмечены десятки местонахождений.

Аскалаф пестрый ( Libelloides macaronius ). КК ВО (2017). Распространен на всей территории Волгоградской области, «местами многочис-ленен, но крайне локален».

Анализ современного состояния и численности редких видов по результатам прове- денных исследований и анализа имеющихся данных, включая характеристику лимитирующих факторов и потенциальных угроз.

Тюльпан Шренка (Гесснера) ( Tulipa schrenkii ) – встречается единично в верхней, степной части склонов балки и на плакорах, без строгой локализации. Лимитирующие факторы – распашка, неумеренный выпас скота, сбор растений на букеты. Плотность крайне наравномерная, от 8–9 растений на 100 м2 до полного отсутствия. Учитывая приуроченность тюльпанов к степным участкам и широким междурядьям лесных культур, можно экспертно оценить общую численность в сотни тысяч (меньше миллиона). Участков с высокой плотностью тюльпанов, «тюльпанных полян» подобных отмеченным в ОЦТ «Участок Лазоревой степи» здесь не выявлено.

Тюльпан Биберштейна ( Tulipa biebersteiniana ). Самый массовый вид первоцветов ОЦТ. Группировка в байрачном лесу насчитывает десятки тысяч особей. На многих участках байрачной дубравы в апреле – это практически единственный вид травянистых растений. Плотность достигает 20-30 осо-бей/кв. м. На данной ОЦТ, и в Волгоградской области в целом это процветающий вид, популяции которого сокращение не грозит. Лимитирующий фактор – полное разрушение местообитаний.

Рябчик русский ( Fritillaria ruthenica ) – единичные растения встречаются в нижней части склонов, на опушке байрачного леса. Лимитирующие факторы – выпас скота, вырубка леса, пожары, сбор растений на букеты. Обычная численность – 1–2 растения на 100 м2 подходящих биотопов. Общая численность на ОЦТ можно оценить первыми тысячами особей.

Ковыль перистый ( Stipa pennata ). Чистых сообществ не образует, встречается в верхней части степных склонов, между лесополосами в виде примеси к травостою, местами обеспечивая до трети общего проективного покрытия (проективное покрытие на степных участках ОЦТ – в пределах 40–50 %). Лимитирующие факторы – распашка и выпас скота.

Ирис низкий (Iris pumila). Микропопуляция из примерно 40 растений обнаружена в южной части ОЦТ, на склоне балки. Лимити- рующие факторы – распашка и выпас скота. Ввиду единичности находки пересчет на общую численность на ОЦТ смысла не имеет, речь идет о существовании одной или нескольких небольших групп растений на всю территорию.

Цетрария степная ( Cetraria steppae ). В условиях Северных Ергеней вполне обычный вид, ходе обследования регистрировался десятки. Встречается на маршруте неравномерно. Экстраполируя данные маршрутного учета на площадь, можно заключить, что не территории обитают десятки тысяч особей этого лишайника.

Жужелица венгерская ( Carabus hungaricus ). Четыре особи встречены в дубраве на днище балки Б. Тингута. Лимитирующий фактор – тотальная распашка земель. Учитывая ограниченность видимости в бай-рачном лесу, сложно оценить плотность и численность этих жужелиц. Маршрут по днищу балки имел протяженность около 2 км, но попытки оценить общую численность таких насекомых и плотность популяции всегда будут довольно условны.

Аскалаф пестрый ( Libelloides macaronius ). На территории встречено 2 особи, все – на степных участках ОЦТ в июле. Лимитирующий фактор – разрушение местообитаний, особенно распашка и пожары. С учетом того, что через степные участки и очень близкие к ним изреженные лесные культуры пролегло почти 20 км учетных маршрутов, численность вида очень низка – около 1 особи на 10 км.

Жук-олень ( Lucanus cervus ) – обычный вид байрачной дубравы, во время летней экскурсии по тальвегу балки встречено около 40 особей. Лимитирующий фактор – обработки дубрав инсектицидами и рубки ухода, при которых удаляются старые деревья. Численность – около 20 особей на 1 км учетного маршрута.

Полоз желтобрюхий (Hierophis caspius). Крупная особь встречена в восточной части ОЦТ. Лимитирующие факторы – уничтожение человеком, гибель на дорогах. Общая численность 1 особь на 20 км маршрута. Учитывая, что в зоне визуального учета при пешем маршруте попадает полоса шириной 20 м (по 10 м в каждую сторону) 1 км маршрута соответствует 2 га площади. Соответственно, плотность населения полоза может составлять 1 особь на 40 га. Это больше аналогичных показателей, указанных для окрестностей Волгограда [3; 4]. Подходящие для полоза биотопы имеют площадь более 900 га, экстраполяция данных учета на площадь дает общую численность полоза на ОЦТ в пределах 20 особей.

Тювик европейский ( Accipiter brevipes ). В КК ВО (2017) указывается как место концентрации вида – «в балке Тингута 20.05.2012 держалось 3–5 пар». По результатам нашего обследования роль ОЦТ как рефугиума вида полностью сохраняется. В мае мы слышали токование не менее 4 самцов. Птицы ведут себя осторожно, на глаза почти не попадаются, но токуют активно. Предполагая наличие пар в период токования и приуроченность вида к байрачным лесам, площадь которых составляет около 200 га, плотность обитания тюви-ка – 1 пара на 50 га (0,5 км2).

Филин (Bubo bubo). Подтверждено обитание на ОЦТ филина в гнездовой период. Одна особь встречена в дневное время в северной части ОЦТ. Филины гнездятся на деревьях, но в зоне полупустынь известно гнездование в отвесных стенках оврагов (Приэль-тонье). На ОЦТ таких крутых склонов нет, поэтому можно предполагать обитание минимум одной пары на массив байрачного леса площадью около 200 га.

Заключение

Предложения по возможному изменению режима особой охраны, границ и категории ОЦТ, исходя из анализа результатов проведенных исследований. «Тингутинская лесная дача» – своеобразная ООПТ. С одной стороны, его основная задача – охрана зональных степных видов и фауны байрачных лесов. Однако территория ОЦТ сильно преобразована лесокультурной деятельностью конца XIX – середины ХХ века. Сохранившиеся к настоящему времени насаждения обеспечивают значительное разнообразие и контрастность природных условий. Территория, безусловно служит местом концентрации животных по сравнению с соседними, довольно однообразными, пространствами Ергенинской возвышенности. Лимитирующие факторы большин- ства редких видов ОЦТ связаны преимущественно с разрушением местообитаний. Этот фактор нивелируется режимом охраны ООПТ. Кроме того, ОЦТ представляет большой научный интерес, в качестве площадки для мониторинга глобальных ландшафтно-климатических изменений, поскольку располагается в районе границы природных зон степи и полупустыни. Целесообразно сохранение режима особой охраны, границ и категории ОЦТ.

Список литературы Оценка состояния ООПТ "Тингутинская лесная дача"

- Агафонов, В. А. К характеристике растительного покрова степных местообитаний брандушки разноцветной (Bulbocodium versicolor (Spreng.) в Воронежской области / В. А. Агафонов, Б. И. Кузнецов, В. В. Негробов // Поволжский экологический журнал. - 2009. - №№ 3. - С. 258-262.

- Виталитетная структура популяций Colchicum bulbocodium subsp. versicolor в условиях Нижнего Поволжья / А. В. Богослов, А. С. Кашин, А. С. Пархоменко [и др.] // Поволжский экологический журнал. - 2021. - №№ 2. - С. 127-145.

- Гордеев, Д. А. Биология и морфология медянки обыкновенной (Coronella austríaca (Laurenti, 1768)) Волгоградской области / Д. А. Гордеев // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2012. - №> 77. - С. 1-9.

- Гордеева, Н. В. Распространение и морфология гадюки Никольского (Vipera berus Nikolskii Vedmederja, Grubant et Rudaeva, 1986) на Крайнем Северо-Западе Волгоградской области / Н. В. Гордеева, Д. А. Гордеев // Новая наука: стратегии и вектор развития: материалы Междунар. (заоч.) науч.-практ. конф. / под общ. ред. А. И. Вострецова. -Нефтекамск: Мир науки, 2020. - С. 13-19.

- Динамика состояния ценопопуляции Anacamptis palustris (jacq.) R. М. Bateman, pridgeon м. W. Chase (orchidасеае) в долине реки Большая Тингута Светлоярского района Волгоградской области / С. Э. Кострюкова, Г. Н. Сафронова, Л. Н. Круглова, О. И. Коротков // Ведение региональных красных книг: достижения, проблемы и перспективы: I Всерос. науч.-практ. конф. - 2011. -С. 122-124.

- Исследование и оценка состояния территорий Волгоградского Заволжья, представляющих особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира региона / Н. М. Хаванс-кая, В. А. Аляев, Н. В. Вишняков [и др.] // Природные системы и ресурсы. - 2021. - Т. 11, .№ 4. - С. 1530. DOI: https://doi.org/10.15688/nsr.jvolsu.2021.4.2

- Красная книга Волгоградской области. В 2 т. Т. 2. Растения и другие организмы / под ред. д-ра биол. наук, проф. О. Г. Барановой, д-ра биол. наук, проф. В. А. Сагалаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Воронеж: Принт, 2017. - 268 с.

- Лысенко, Т. М. О находках Calophaca wolgarica (L. fil.) DC. в Волгоградской области / Т. М. Лысенко, А. В. Иванова, Б. К. Ганнибал // Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов: сб. ст. VIII Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. - М.: Планета. - 2018. -С. 29-31.

- Методические основы развития активного туризма в малой излучине Дона / Н. В. Вишняков, О. Ю. Зеленская, Д. А. Семенова, Н. А. Анучи-на // Сервис plus. - 2017. - Т. 11, № 4. - С. 55-64.

- О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Волгоградской области: Постановление Администрации Волгоградской области от 28 декабря 2020 г. № 844-п // Консорциум Кодекс: электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://docs.cntd.ru/ document/450286094?marker (дата обращения: 02.05.2022). - Загл. с экрана.

- Рябинина, Н. О. Природа и ландшафты Волгоградской области: монография / Н. О. Рябинина. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2015. - 370 с.

- Сагалаев, В. А. К флоре степей правобережья Волгоградской области / В. А. Сагалаев // Бюл-лютень МОИП, отд. биол. - 1988. - Т. 93, вып. 3. -С. 104-113.

- Солодовников, Д. А. Гидрологические и гидрогеологические закономерности формирования речных пойм в бассейне Среднего Дона в современных условиях / Д. А. Солодовников, С. С. Шинкаренко // Водные ресурсы. - 2020. - Т. 47, № 6. - С. 719-728. - DOI: https://doi.org/10.31857/ S0321059620060139

- Флора Нижнего Поволжья. Т. 2. Раздельнолепестные двудольные сосудистые растения. - М.: Т-во науч. изд. КМК, 2018. - 497 с.

- Хаванская, Н. М. Геоинформационный анализ потенциала человеческих ресурсов аграрных территорий Волгоградской области / Н. М. Ха-ванская, В. А. Аляев, Д. А. Семенова // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. - 2020. - Т. 22, № 2. - С. 109-118. - DOI: https://doi.org/10.15688/ek.jvolsu.2020.2.10

- Шинкаренко, С. С. Анализ многолетней динамики степных пожаров в Волгоградской области / С. С. Шинкаренко, А. Н. Берденгалиева // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. - 2019. - Т. 16, № 2. -С. 98-110. - DOI: https://doi.org/10.21046/2070-7401-2019-16-2-98-110

- Шинкаренко, С. С. Влияние климатических факторов на даты массового цветения Bulbocodium versicolor (Melanthiaceae) на юго-восточной границе ареала / С .С. Шинкаренко // Nature Conservation Research. Заповедная наука. - 2022. - Т. 7, № 3. - C. 26-45. - DOI: http://dx.doi.org/10.24189/ ncr.2022.028

- Шинкаренко, С. С. Гидрологическая ситуация на водохранилищах юга европейской части России в 2020 г. / С. С. Шинкаренко, Д. А. Солодовников, С. А. Барталев // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. -2021. - Т. 18, № 1. - С. 248-254. - DOI: https://doi.org/ 10.21046/2070-7401-2021-18-1-248-254

- Evaluation of landscape-ecological parameters of steppe geosystems for regulation of recreational impact / S. Kirillov, S. Kanischev, A. Kholodenko, D. Solodovnikov // 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM. -Sofia, 2014. - P. 251-258.

- Heavy metals in suburban ecosystems of industrial centres and ways of their reduction / N. V. Onistratenko, E. A. Ivantsova, A. A. Denysov, D. A. Solodovnikov // Ekologia Bratislava. - 2016. -Т. 35, № 3. - Р. 205-212. - DOI: https://doi.org/10.1515/ eko-2016-0016