Оценка состояния почв г. Сургута, испытывающих влияние автотранспорта

Автор: Горбань М.В., Наконечный Н.В., Вдовкин Р.С., Башкатова Ю.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 9, 2014 года.

Бесплатный доступ

Авторами статьи на основе анализа химических и биологических показателей проведена оценка состояния почв г. Сургута, испытывающих влияние автотранспорта.

Почва, автотранспорт, микробоценоз, фитотоксичность, тяжёлые металлы

Короткий адрес: https://sciup.org/14083934

IDR: 14083934 | УДК: 631.42:504(571.122)

Текст научной статьи Оценка состояния почв г. Сургута, испытывающих влияние автотранспорта

Введение . Городские почвы – это почвы, находящиеся под «прессом» города, или сформированные в нем деятельностью человека, которая одновременно является и пусковым механизмом и постоянным регулятором городского почвообразования. Главные отличия городских почв от природных состоят в формировании почв на насыпных, намывных и перемешанных грунтах и культурном слое; наличии включений строительного и бытового мусора в верхних горизонтах; изменении кислотно-щелочного баланса с трендом в сторону подщелачивания; загрязнённости тяжёлыми металлами и нефтепродуктами; изменении физикомеханических свойств почв (пониженная влагоёмкость, повышенная уплотнённость, каменистость); росте профиля за счёт интенсивного аэрального напыления [6, с. 24]. Загрязнение почв тяжёлыми металлами связано с деятельностью предприятий металлургии, работой тепловых электростанций, автотранспорта, минеральными и органическими удобрениями и другими источниками [7, с. 126; 9]. Такие тяжёлые металлы, как кадмий и свинец, очень токсичны и относятся к 1 классу опасности [6, с. 72]. Значительное количество свинца поступает с выхлопными газами автомобилей при сгорании топлива, содержащего в качестве добавки соединения свинца (тетраэтилсвинец).

Цель исследований . Оценить состояние почв г. Сургута, испытывающих влияние автотранспорта.

Задачи исследований . Определить некоторые химические и физические показатели почв (влажность, актуальная кислотность, гидролитическая кислотность, сумма обменных оснований, степень насыщенности почв основаниями, содержание тяжёлых металлов (кадмий, свинец)); оценить количественный состав некоторых групп почвенной микрофлоры (гетеротрофы, литоавтотрофы, углеводородокисляющие микроорганизмы, актиномицеты и микроскопические грибы); определить фитотоксические свойства почв в отношении пшеницы и редиса.

Материалы и методы исследований . Влажность почвы определяли на аппарате «MB35 HALOGEN», актуальную кислотность (рН-реакцию водной вытяжки) измеряли рН-метром «Cheсker» HANNA [1, с. 392]. Гидролитическую кислотность определяли по методу Каппена, сумму обменных оснований – по методу Каппена-Гильковица, а также рассчитали степень насыщенности почв основаниями [1, с. 302–307]. Содержание подвижных форм кадмия и свинца определяли на атомно-абсорбционном спектрометре «МГА-915» [3; 8, с. 31–34].

Исследование количественного состава эколого-физиологических групп микроорганизмов почвенной микрофлоры проводилось путём посева разведений почвенной суспензии на селективные среды. Общее число гетеротрофов учитывалось на питательном агаре, литоавтотрофы – на среде Мюнца, углеводородо- кисляющие микроорганизмы – на среде Кинга, актиномицеты – на крахмало-аммиачном агаре, микроскопические грибы – на среде Чапека [8, с. 122–129]. Фитотоксичность почв в отношении семян пшеницы и редиса определяли согласно методике [2, с. 54–55].

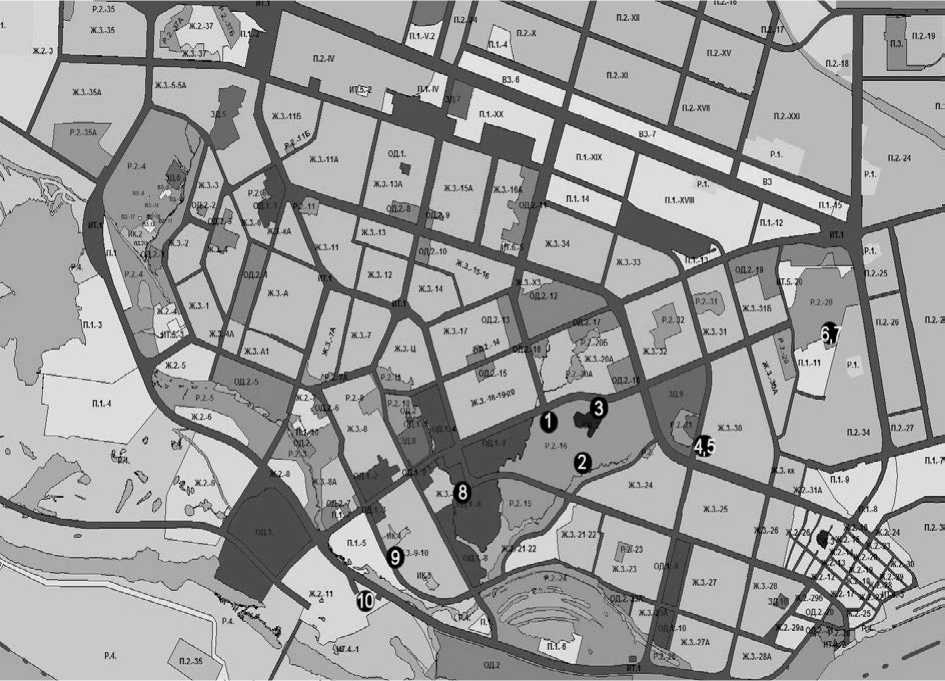

Результаты исследований и их обсуждение . Отбор проб проводился на 10 участках. Главный принцип выбора исследуемых почв состоял в близости к автодорогам. Почвенные образцы отбирались осенью 2012 г. на глубине 20–30 см (зона активности микрофлоры корнеобитаемого слоя). Места отбора почвенных проб представлены на рис. 1.

Контрольные точки (№1–3) расположены на территории парка, относятся к естественно нарушенным, по типу подзолистые. Растительность представлена естественно сформированным фитоценозом.

Рис. 1. Расположение мест отбора почвенных образцов в городе Сургуте:

1 – ивняк, парк «За Саймой»; 2 – сосняк-зеленомошник, парк «За Саймой»;

3 – смешанный лес, парк «За Саймой»; 4 – смешанный лес, дорога; 5 – газон, дорога; 6 – газон, гаражи 54;

7 – газон, гаражи 55; 8 – газон, гаражи «Университет»; 9 – газон, гаражи «Каскад»;

10 – газон, гаражи «Волна»

Почвы вблизи автодорог и гаражей по классификации городских почв в рамках классификации почв России [6, с. 32–45] относятся к антропогенным глубокопреобразованным почвам – урбанозёмам. Почвы в точках отбора №4–5 относятся к подгруппе физически преобразованных почв – собственно урбанозёмы. Они содержат некоторую часть городского мусора, подстилаются фундаментом здания, бетонными плитами (точка №5), а также асфальтом (точка №4). Почвы в точках отбора №6–10 относятся к подгруппе химически преобразованных почв – интрузёмы.

Эти почвы пропитаны органическими масляно-бензиновыми жидкостями, сформированы на территории автомобильных стоянок (гаражи), где масло и бензин постоянно проникают в грунт. Растительность в точках отбора №4–10 представлена искусственно сформированным фитоценозом, состоящим из газонных трав (точки №5–10) с присутствием древесных насаждений (точка №4). Результаты химического анализа почв приведены в табл. 1.

Таблица 1

|

S -Q o о 1— EZ CL ГО CD Q_ s О о КО 1 £ |

о Cl co m CD I Q. |

О DO |

о ш 05 CD cd m 1- L_ q E § g 1__ z |

О “ О c X X § О 05 i i о 1 |

о 0s £ s X S CD CD m 05 о i g cd m ® о о c |

Cl 05 |

ZZT О |

|

1 |

5,41±0,03 |

1,15±0,01 |

4,57±0,06 |

6,17±0,01 |

57,45±0,32 |

0,099±0,004 |

3,635± 0,132 |

|

2 |

5,37±0,08 |

1,62±0,06 |

6,13±0,09 |

1,86±0,07 |

23,30±0,53 |

0,110±0,002 |

3,015± 0,340 |

|

3 |

5,46±0,05 |

1,58±0,03 |

8,47±0,03 |

9,04±0,01 |

51,63±0,09 |

0,046±0,001 |

3,785± 0,355 |

|

4 |

8,39±0,04 |

0,73±0,03 |

0,26±0,01 |

7,35±0,20 |

96,58±0,36 |

0,114±0,016 |

7,146± 0,362 |

|

5 |

6,93±0,05 |

0,73±0,05 |

0,91±0,03 |

3,79±0,03 |

80,67±0,13 |

0,069±0,006 |

5,659± 0,187 |

|

6 |

7,81±0,01 |

0,79±0,01 |

0,44±0,01 |

5,10±0,20 |

92,04±0,30 |

0,118±0,003 |

290,521± 10,674 |

|

7 |

7,53±0,01 |

0,64±0,01 |

0,53±0,01 |

8,31±0,07 |

94,01±0,05 |

0,135±0,001 |

13,948± 0,687 |

|

8 |

7,86±0,01 |

0,45±0,02 |

0,44±0,01 |

0,97±0,09 |

69,80±0,32 |

0,153±0,005 |

30,592± 0,732 |

|

9 |

8,22±0,01 |

0,78±0,02 |

0,44±0,01 |

12,66±0,03 |

96,64±0,01 |

0,072±0,003 |

3,548± 0,238 |

|

10 |

7,17±0,01 |

0,57±0,02 |

0,30±0,01 |

3,65±0,12 |

92,40±0,24 |

0,087±0,001 |

4,158± 0,158 |

Химические показатели и содержание кадмия и свинца в почвах г. Сургута

По значениям актуальной кислотности имеется чёткое разграничение: для контрольных почв характерна кислая реакция среды (средние значения рН от 5,41 до 5,46), а почвы вблизи влияния автотранспорта характеризуются нейтральными – щелочными значениями рН среды от 6,93 до 8,39. Для городских почв характерна нейтральная и слабощелочная реакция среды [6, с. 62]. Высокую щёлочность большинство авторов связывают с попаданием в почву через поверхностный сток хлоридов кальция и натрия, а также других солей, которыми посыпают дороги зимой. Другой причиной является высвобождение кальция под действием кислотных осадков из различных обломков, строительного мусора, имеющих щелочную среду. Повышение значений рН в почвах города может быть следствием поверхностного поступления нефтяных углеводородов [5, с. 2054].

Влажность исследуемых почв низкая, значения в пределах 0,45–0,78 %; влажность контрольных образцов немного выше – 1,15–1,62 %. Низкую влажность можно объяснить характером сложения почвенного профиля, который имеет рыхлую крупнодисперсную песчаную структуру.

По результатам химического анализа была выявлена важная особенность: исследуемые почвы более насыщены основаниями, чем контрольные. Значения степени насыщенности почв основаниями очень высокие и близки к 100 % (колеблются в пределах 69,80–96,64 %), у контрольных почв этот показатель ниже – 23,30–57,45 %. Результаты данного исследования соответствуют литературным данным, согласно которым для городских почв характерна высокая степень насыщенности основаниями – 80–100 % [6, с. 65].

Содержание кадмия в почвах колеблется в пределах от 0,046 до 0,153 мг/кг, что не превышает ОДК (ОДК кадмия = 0,5 мг/кг) [4, с. 254–257]. По содержанию свинца было выявлено превышение ПДК (ПДК свин- ца = 6,0 мг/кг) [4, с. 254–257] в четырёх точках: в точке №4 превышение ПДК зафиксировано в 1,2 раза, в точке №7 – в 2,3, в точке №8 – в 5,1, в точке №6 – в 48,4 раза. Более высокие показатели содержания свинца в «придорожных» почвах можно объяснить поступлением этого металла с выхлопными газами автомобилей.

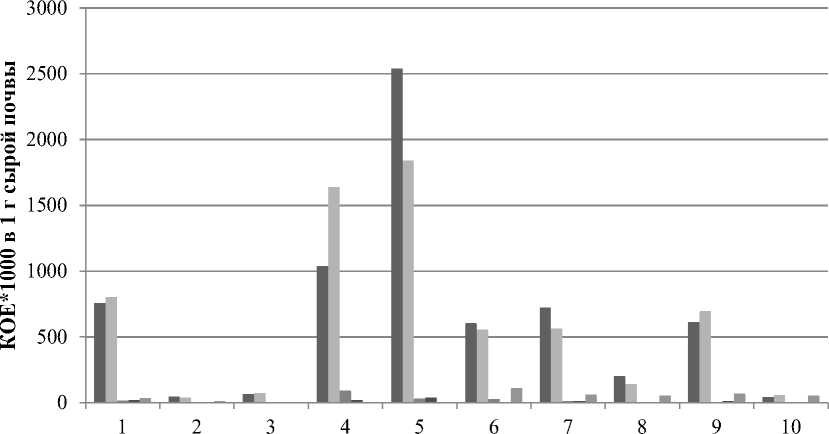

Результаты исследований количественного состава эколого-физиологических групп почвенной микрофлоры представлены на рис. 2.

Точки отбора почвенных образцов

Гетеротрофы

Литоавтотрофы

Актиномицеты

Микромицеты

Углеводородокисляющие микроорганизмы

Рис. 2. Оценка количественного состава эколого-физиологических групп микроорганизмов почв г. Сургута

Количество гетеротрофных и литоавтотрофных микроорганизмов выше в точках №1, 4, 5, 6, 7, 9; в точке №8 количество микроорганизмов этих групп низкое, а в точках №2, 3, 10 ещё ниже. Низкое количество гетеротрофных и литоавтотрофных микроорганизмов указывает на слабую обеспеченность питательными ресурсами как органикой (отмершие части растений, почвенных животных), так и неорганикой (минеральные элементы питания).

Количество углеводородокисляющей микрофлоры низкое во всех точках. В контрольных точках данной группы микроорганизмов почти нет, более высокое содержание углеводородокисляющей микрофлоры зафиксировано в почвенных пробах, собранных в точках №6, 8, 9 (около гаражей).

Актиномицеты и микроскопические грибы выполняют важную роль в биоценозах: первые участвуют в разложении растительных остатков, а вторые, благодаря богатому ферментативному аппарату, способны утилизировать сложные субстраты, недоступные другим микроорганизмам, например, лигнин, целлюлозу, углеводороды. Во всех точках отбора наблюдается очень низкое содержание актиномицетов и микроскопических грибов, а в точках №10 и №2 микромицеты отсутствовали. Низкое содержание актиномицетов и микромицетов вызвано, вероятно, недостатком растительной органики, используемой для питания этих гетеротрофных организмов, а в случае последних (точки отбора вблизи дорог) – неблагоприятными для грибов, предпочитающих слабокислую реакцию, нейтральными и щелочными значениями рН-реакции среды. Результаты исследования влияния почв на всхожесть и рост корней пшеницы и редиса представлены в табл. 2.

Влияние почв на всхожесть и рост корней пшеницы и редиса

Таблица 2

|

Номер точки отбора почвы |

Пшеница |

Редис |

||||

|

О'' 1— ^ О X СП |

(U X S 2 X СО сП |

к ° Е S О о 2 ^ X |

о СП |

05 S 2 X СО сП |

=г X s z |

|

|

Контроль (вода) |

64 |

22,58±0,86 |

98 |

19,96±1,05 |

- |

|

|

1 |

80 |

21,21±0,49 |

-6,07 |

100 |

25,79±0,83 |

29,21 |

|

2 |

79 |

19,74±0,62 |

-12,58 |

100 |

24,85±0,95 |

24,50 |

|

3 |

73 |

12,33±0,53 |

-45,39 |

96 |

22,03±1,26 |

10,37 |

|

4 |

80 |

22,69±0,99 |

0,49 |

100 |

22,38±0,99 |

12,12 |

|

5 |

68 |

20,79±0,94 |

-7,93 |

96 |

25,98±1,15 |

30,16 |

|

6 |

90 |

21,61±0,85 |

-4,30 |

98 |

23,24±0,79 |

16,43 |

|

7 |

88 |

23,32±1,20 |

3,27 |

98 |

29,30±1,67 |

46,79 |

|

8 |

81 |

20,78±1,01 |

-7,97 |

100 |

27,73±1,32 |

38,93 |

|

9 |

82 |

23,72±0,76 |

5,05 |

100 |

25,38±1,15 |

27,15 |

|

10 |

88 |

23,33±0,75 |

3,32 |

100 |

24,63±0,67 |

23,40 |

В отношении пшеницы почвы незначительно как угнетают, так и стимулируют рост корней; лишь в случае почвы из точки отбора №3 (контроль) прослеживается значительный фитотоксичный эффект – угнетение роста корней на 45 %. Всхожесть семян пшеницы под действием почв заметно выше контроля. В отношении редиса эффект стимуляции роста корней под влиянием почв очевиден: самые высокие показатели у «придорожных» почв №7 (46,79 %) и №8 (38,93 %).

Выводы

-

1. Для почв г. Сургута, испытывающих влияние автотранспорта, характерны нейтральные и щелочные значения рН-реакции среды, высокая насыщенность основаниями, а также превышение содержания свинца выше предельно допустимых концентраций.

-

2. Для всех почв характерно низкое содержание гетеротрофных, литоавтотрофных, углеводородокис-ляющих микроорганизмов, актиномицетов и микроскопических грибов. Количество углеводородокисляющей микрофлоры выше в «придорожных» почвах.

-

3. Фитотоксический эффект – угнетение роста корней пшеницы на 45 % – зафиксирован только в точке №3. В целом все почвы стимулируют всхожесть рост корней пшеницы и особенно редиса.