Оценка состояния пыльцевых зерен у растений приливно-отливной зоны побережья Белого моря

Автор: Марковская Евгения федоровнА., Елькина Надежда александровнА., Сонина Анжелла валерьевнА.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (137), 2013 года.

Бесплатный доступ

Изучено состояние пыльцевых зерен у видов сосудистых растений, типичных галофитов Tripolium pannonicum (Jacg.) Dobrocz. subsp. tripolium (L.) Greuter, Triglochin maritima L., Glaux maritima L., произрастающих в условиях приливно-отливной зоны побережья Белого моря. Проведенное исследование показало, что на побережье Белого моря у Tripolium pannonicum нарушения в развитии пыльцы составляют 5,0-15,0 %, у Glaux maritima 6,0-30,0 %, у Triglochin maritima 18,0-42,0 %. Тератоморфная пыльца встречается у растений на всех пробных площадях вдоль трансекты. Однако у Tripolium pannonicum и Triglochin maritima наименьшее количество тератоморф отмечается у уреза воды, а у Glaux maritima - ближе к берегу, что связано с их приспособленностью выносить разную продолжительность заливания соленой водой. Адаптивный потенциал растений к условиям приливно-отливной динамики снижается в следующем ряду: Tripolium pannonicum, Glaux maritima, Triglochin maritima.

Пыльцевые зерна, тератоморфная пыльца, галофиты, белое море, приливно-отливная зона

Короткий адрес: https://sciup.org/14750567

IDR: 14750567 | УДК: 574.24

Текст научной статьи Оценка состояния пыльцевых зерен у растений приливно-отливной зоны побережья Белого моря

У некоторых видов сосудистых растений приморских территорий, наряду с вегетативным, успешно осуществляется и репродуктивное семенное размножение [7]. Строение репродуктивных органов является широко используемым показателем для оценки онтогенетического развития растений [1], [2], [5]. Прямых исследований по оценке состояния полового поколения у растений разных экотопов приливно-отливной зоны нами не обнаружено. Цель работы – оценка состояния пыльцевых зерен у ряда доминирующих видов растений приливно-отливной зоны на побережье Белого моря.

МЕСТО ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБЪЕКТЫ

И МЕТОДИКА

Исследования проводились в пределах приливно-отливной зоны побережья Белого моря в окрестностях пос. Растьнаволок Беломорского района Республики Карелия в июле 2012 года. Вдоль трансекты, проложенной от линии уреза воды (низкая вода в сизигийный отлив) до линии штормовых выбросов, были заложены три пробные площади (ПП). Пробные площади от

личались положением на трансекте: около берега (1 ПП), в средней части (2 ПП) и около линии уреза воды (3 ПП), продолжительностью и временем заливания морской водой. Общая протяженность трансекты составила 300 м, размеры пробных площадей соответствовали размерам растительных сообществ галофитов.

Для исследования были выбраны следующие виды растений: Tripolium pannonicum (Jacg.) Dobrocz. subsp. tripolium (L.) Greuter (сем. Asteraceae ), Triglochin maritima L. (сем . Yuncagenaceae ), Glaux maritima L. (сем. Primulaceae ) – типичные облигатные галофиты приморских территорий [7].

На пробных площадях для каждого вида было выбрано по 10 цветущих здоровых растений без признаков ингибирования роста и развития и взято по 10 цветков с каждого растения. Цветки фиксировали в 70 % этиловом спирте.

Для анализа полученного материала была использована общепринятая методика исследования пыльцы ацетокарминовым методом [9]. Всего было исследовано по 500 пыльцевых зерен у каждого вида растения на каждой пробной площади. Определено количество нормально развитой и аномальной пыльцы. Проведена статистическая обработка материала [3].

В качестве эталона были использованы описания пыльцевых зерен, приведенные в литературе [6], [10], [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Нормально сформированной считается пыльца (мужской гаметофит), представленная вегетативной клеткой, содержащей ядро и генеративную клетку, не имеющая отклонений в строении экзины. Цитоплазма вегетативной клетки окрашена в розовый цвет, хорошо структурирована [3]. Тератоморфная (дефектная) пыльца – неокрашенная, сморщенная, пустая и с другими видимыми повреждениями. Палинологи изучают терато-морфную пыльцу как показатель состояния окружающей среды. Морфологическая изменчивость пыльцевых зерен зависит от воздействия антропогенных факторов, таких как пожары, радиация, повышенная концентрация тяжелых металлов, иных вредных веществ. С другой стороны, пыльца как носитель генетической информации, казалось бы, должна обладать устойчивыми видовыми признаками, но известные данные свидетельствуют об обратном [8].

Triglochin maritima L. – триостренник морской, по литературным данным, имеет шаровидные, реже эллипсоидальные пыльцевые зерна. Средний диаметр пыльцевого зерна составляет 18–20 мкм. Пыльца безапертурная. Экзина тонкая, часто имеет складки и состоит из двух отдельных слоев. Эктэкзина – сетчатая, гладкая или мелкоколючковатая [11].

Анализ пыльцевых зерен беломорских растений триостренника показал, что от 58,0 до 82,0 % пыльцевых зерен соответствуют описаниям в литературе (см. таблицу). Единично в пробах с 1 и 2 ПП встречаются пыльцевые зерна, вдвое меньшие по размеру, но с признаками нормального развития (1,0–6,0 %). Обнаружено несколько типов нарушений развития пыльцевых зерен триостренника. Чаще всего они связаны с отклонениями в структуре цитоплазмы (9,0–19,0 %). Такие пыльцевые зерна встречаются во всех пробах. Пыльцевое зерно сохраняет свою форму, но цитоплазма отходит от стенок, сбиваясь к одному краю. Часто она выглядит вспененной. Ядра вегетативной и генеративной клеток не просматриваются, размер пыльцевых зерен нормальный. Второй по частоте встречаемости дефект развития – смятые пыльцевые зерна (1,0–4,0 %) – обнаружен у растений 1 и 2 ПП. Такая пыльца прокрашивается неравномерно, содержимое комковатое. В небольших количествах встречаются пустые и мелкие пыльцевые зерна (менее 1,0 %) – 1 ПП, 2 ПП. Не просматривается сетчатая структура экзины, хотя она окрашена интенсивно и равномерно. Меньшее

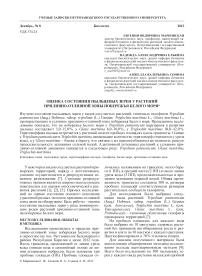

Анализ пыльцевых зерен прибрежных растений

|

cd Ч C G |

Вид растения |

Статистические показатели нормально развитой пыльцы |

|

|

М ± m (%) |

CV |

||

|

1 ПП |

Tripolium pannonicum (Jacg.) Dobrocz. |

87,6 ± 1,9 |

4,8 |

|

Triglochin maritima L. |

81,2 ± 3,4 |

9,2 |

|

|

Glaux maritima L. |

93,0 ± 1,7 |

4,0 |

|

|

2 ПП |

Tripolium pannonicum (Jacg.) Dobrocz. |

84,8 ± 1,3 |

3,4 |

|

Triglochin maritima L. |

57,8 ± 12,5 |

48,4 |

|

|

Glaux maritima L. |

94,0 ± 0,7 |

1,7 |

|

|

3 ПП |

Tripolium pannonicum (Jacg.) Dobrocz. |

94,6 ± 1,1 |

2,5 |

|

Triglochin maritima L. |

81,8 ± 2,3 |

6,2 |

|

|

Glaux maritima L. |

69,4 ± 4,9 |

15,9 |

|

Примечание. Расположение пробных площадей: 1 ПП – около берега, 2 ПП – в средней части трансекты, 3 ПП – около уреза воды во время отлива число нарушений в развитии пыльцевых зерен у растений триостренника обнаружено на 3 ПП, произрастающих у уреза воды и чаще по сравнению с другими ПП находящихся в условиях затопления.

Пыльцевые зерна Tripolium pannonicum (Jacg.) Dobrocz. subsp. tripolium (L.) Greuter – астры морской, описанные в литературе, имеют сфероидальную форму, чуть сплющенные с полюса, трехбороздноапертурные. В очертании с полюса трехлопастные. Средний диаметр пыльцевого зерна до 30 мкм. Борозды длинные, глубокопогруженные. Поры округлые. Экзина толстая, с крупношиповатой скульптурой. Шипы в основании конические, к верхушке заостренные [11].

Анализ пыльцевых зерен растений астры морской показал, что 85,0–95,0 % из них соответствуют нормально развитым, согласно литературным данным (см. таблицу). В пробе с 1 ПП встречаются мелкие пыльцевые зерна, но с признаками нормальной морфологии (около 0,5 %). В пределах всей трансекты у растений данного вида чаще всего встречаются пыльцевые зерна без содержимого (8,0–11,0 %). При этом скульптура экзины хорошо развита, форма зерна сохраняется. Однако такая пыльца не окрашивается ацетокармином и не имеет розового оттенка. Пустые пыльцевые зерна мелкого размера встречаются гораздо реже (1,0–4,0 %) и обнаружены в двух пробах (1 ПП, 2 ПП). Нарушения строения цитоплазмы зафиксированы у растений 2 и 3 ПП, но их количество невелико (0,4–1,4 %). Цитоплазма таких пыльцевых зерен выглядит складчатой, неравномерно прокрашена. Это, возможно, связано со строением экзины, мешающей детальному исследованию содержимого пыльцы. Только у растений на 2 ПП обнаружены нарушения развития экзины (0,5– 6,0 %) – шипы практически отсутствуют, пыльцевые зерна почти гладкие, плохо прокрашены. Смятая пыльца в небольшом количестве обнаружена в двух пробах (1 ПП, 3 ПП). Шипы расположены хаотично, их вершины могут срастаться. Наименьшее число всех типов нарушений в строении пыльцевых зерен выявлено у растений, произрастающих у уреза воды (3 ПП).

Glaux maritima L. – млечник морской. Пыльцевые зерна млечника морского – 3-борозд-чато-оровидные, эллипсоидальной формы. Пыльцевые зерна в очертании с полюса треугольно-округлые, с экватора – эллиптические. Длина полярной оси составляет в среднем 26– 30 мкм, экваториальной – 18–22 мкм. Борозды широкие, с заостренными концами. Оры слабозаметные, эллиптические. Экзина толстая, скульптура мелкосетчатая. Пыльцевые зерна гляукса имеют в два раза более толстую экзину, чем другие насекомоопыляемые или само-опыляемые растения, относящиеся к семейству Primulaceae [6].

Анализ беломорских растений показал, что у Glaux maritima 70,0–94,0 % пыльцевых зерен соответствуют описаниям, приведенным в литературе (см. таблицу). Мелкие пыльцевые зерна нормальной морфологии зафиксированы в двух пробах – 1 ПП, 3 ПП (0,4–1,0 %). В двух пробах – 1 ПП, 2 ПП (0,3–0,8 %) – было зарегистрировано наличие тетрад, что может быть связано с задержкой темпов развития и неполным в момент наблюдения расхождением зерен. Нарушения в развитии пыльцы млечника чаще всего связаны с наличием пустых пыльцевых зерен (1,0–17,0 %). Такие пыльцевые зерна встречаются в двух пробах (1 ПП и 3 ПП). Их интина не окрашена в розовый цвет (как в норме), пыльца более светлая. Реже встречаются пустые пыльцевые зерна меньших размеров (0,6–2,6 %) (2 ПП и 3 ПП). Смятые пыльцевые зерна (1,5–2,5 %) встречаются во всех пробах, форма пыльцы более вытянутая, в области экватора около пор – вдавленная. Интина и цитоплазма слабо прокрашены. Нарушения строения цитоплазмы также выявлены во всех пробах (0,6–9,0 %) – отчетливо просматривается комковатость, интина бесцветная. Возможно, более интенсивное окрашивание цитоплазмы в данном случае происходит из-за нарушения целостности экзины или разрушения пор. Следует отметить некоторые сложности анализа пыльцевых зерен млечника, а именно слабое прокрашивание ацетокармином [6] и веретенообразная форма пыльцевого зерна, которая может просматриваться только в экваториальном положении, что снижает возможность получения более точных данных о ее строении. Наименьшее число нарушений отмечено в средней части трансекты (2 ПП) и у уреза воды (3 ПП).

Таким образом, на исследуемой территории приливно-отливной зоны побережья, рядом с которой нет очевидных загрязнителей, для изученных видов растений получены неоднозначные данные. Так, у астры морской нарушения в развитии пыльцы составляют от 5,0 до 15,0 %, у млечника – от 6,0 до 30,0 %, у триостренника – от 18,0 до 42,0 %. Наибольшее количество нарушений у всех видов растений приходится на изменения в цитоплазме пыльцевых зерен, с максимальными значениями у триостренника. Возможно, это связано с морфологией пыльцы триостренника: безапертурная, с тонкой экзиной, что облегчает проникновение внутрь веществ, способных вызывать нарушения структуры цитоплазмы. С высокой частотой встречаются пустые и смятые зерна нормального и мелкого размера, что является следствием недоразвития внутриклеточных структур. Выявленные нарушения отмечаются у растений на всех пробных площадях. Однако пробные площади существенно различаются по условиям среды: время нахождения растений в затоплении, температура, условия освещенности в течение суток с учетом приливно-отливных событий, соленость (на 1 ПП впадает пресный ручей) и типы субстрата. В связи с этим выявлено, что для астры морской и триостренника морского наименьшее количество тератоморфной пыльцы отмечается у уреза воды, а для млечника морского – у берега, что может быть связано с их приспособленностью к разной продолжительности заливания.

Диапазон варьирования количества нормально развитой пыльцы у растений исследованных видов в трех точках различен. Значение коэффициента вариации (CV) нормально развитой пыльцы в пределах трансекты у астры морской колебалось незначительно (3,0–5,0 %), что свидетельствует об адаптации вида к широкому спектру условий, формирующихся на приливно-отливной зоне (см. таблицу). У млечника морского отмечена средняя степень варьирования данного коэффициента (2,0–16,0 %). У триостренника морского значения СV по трансекте сильно варьируют: от 6,0 до 48,0 %. Наиболее высокие значения коэффициента вариации отмечаются у растений триостренника в центральной части трансекты (2 ПП) (CV = 48,0 %), которая представляет собой открытый участок с самой активной приливно-отливной динамикой [4].

Проведенное исследование показало, что состояние пыльцевых зерен (микрогаметофитов) у доминантных видов растений приливноотливной зоны Tripolium pannonicum, Triglochin maritima и Glaux maritima отличается в разных условиях произрастания. По степени адаптиро- ванности на уровне репродуктивной сферы их можно расположить в следующий ряд: астра морская, млечник морской, триостренник морской. Доминирование этих видов на побережье

Белого моря в условиях приливно-отливной динамики обеспечивается высоким уровнем пластичности, вклад в которую вносит и состояние репродуктивной сферы.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности и проекта РФФИ 12-04-01008-а «Полиморфизм и стратегии адаптации видов в нестабильных условиях прибрежных экосистем Арктики».

ASSESSMENT OF POLLEN GRAINS STATE

IN TIDAL ZONE PLANTS OF WHITE SEA COAST

The state of pollen grains in three halophytes species Tripolium pannonicum (Jacg.) Dobrocz. subsp. tripolium (L.) Greuter, Triglochin maritima L., Glaux maritima L., growing on the coastal tidal zone of the White Sea was studied. On three testing plots of tidal flat zone close to the low-water line and in the area of emissions, the samplings of inflorescent plants were studied. Due to our data, the percentage of imperfect pollen grains in Tripolium pannonicum is equal to 5,0–15,0 %, in Glaux maritima to – 6,0– 30,0 %, in Triglochin maritima to – 18,0–42,0 %. The defects in the structure of the pollen grains are typical for all investigated species growing on the plots. However, the smallest amount of imperfect pollen grains was observed in Tripolium pannonicum and Triglochin maritima by the low-water line, and in Glaux maritima – by the seashore. These data point out to their ability to bear different duration of flooding. Assessments of various amount of normal pollen revealed different levels of adaptation in the studied plants to tidal conditions. These species are arranged according to the degree of their adaptive potential to the level of reproduction: Tripolium pannonicum , Glaux maritima , Triglochin maritima .

Список литературы Оценка состояния пыльцевых зерен у растений приливно-отливной зоны побережья Белого моря

- Батыгин Н. Ф. Онтогенез высших растений. М.: Агропромиздат, 1985. 100 с.

- Василевская Н. В. Биология развития растений. Мурманск, 2008. 100 с.

- Дзюба О. Ф. Палиноиндикация качества окружающей среды. СПб.: Недра, 2006. 198 с.

- Ивантер Э. В., Коросов А. В. Введение в количественную биологию. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. 304 с.

- Ку перман Ф. М., Ржанова Е. И., Мурашов В. В., Львова И. Н., Седова Е. А., Ахундова В. А., Щербина И. П. Биология развития культурных растений. М.: Высш. шк., 1982. 343 с.

- Куприянова Л. А., Алешина Л. А. Пыльца двудольных растений Европейской части СССР. Lamiaceae-Zygophyllaceae. Л.: Наука, 1978. С. 83-85.

- Марковская Е. Ф., Сергиенко Л. А., Шкляревич Г. А., Сонина А. В., Стародубцева А. А., Смолькова О. В. Природный комплекс побережий Белого моря. Петрозаводск: Изд-во КарНЦ РАН, 2010. 84 с.

- Мельникова Т. А. Аномальная пыльца рода Pinus L. как индикатор палеоклиматических флюктуаций в позднем голоцене//Вестник ДВО РАН. 2004. № 3. С. 178-182.

- Паушева З. П. Практикум по цитологии растений. М.: Агропромиздат, 1980. 304 с.

- Pires E. F., Medeanic S. Palynological implications of the preference of Triglochin in Holocene palaeoenvironmental reconstructions in the Coastal plain of Rio Grande do sul state, Brazil//Revista Espanola de Micropaleontok^a. 2006. 38 (1). P. 93-101.

- Punt W., Hoen P. P. Asteraceae -Asteroideae. The Northwest European Pollen Flora//Review of Palaeobotany and Palynology. 2009. Vol. 10. P. 22-183.