Оценка современного биогеохимического состояния заповедных экосистем Пермского края

Автор: Хайрулина Е.А., Ворончихина Е.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Экология. Охрана природы

Статья в выпуске: 5, 2007 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены естественные и техногенные факторы распределения тяжелых металлов (ТМ) в биотическом компоненте экосистем заповедника «Басеги». Для выявления роли данных факторов в экосистемах проанализированы концентрации ТМ в горных породах, почвах, растительности, органах мелких млекопитающих и атмосферных осадках. Выявлена локальная трансформация естественных биогеохимических показателей в результате аккумуляции ТМ в почвенно-биотических компонентах заповедных экосистем.

Короткий адрес: https://sciup.org/147204401

IDR: 147204401 | УДК: 550.47

Текст научной статьи Оценка современного биогеохимического состояния заповедных экосистем Пермского края

Е. А. Хайрулина, Е. А. Ворончихина

Естественнонаучный институт, 614990, ул. Генкеля, 4

Рассмотрены естественные и техногенные факторы распределения тяжелых металлов (ТМ) в биотическом компоненте экосистем заповедника «Басеги». Для выявления роли данных факторов в экосистемах проанализированы концентрации ТМ в горных породах, почвах, растительности, органах мелких млекопитающих и атмосферных осадках. Выявлена локальная трансформация естественных биогеохимических показателей в результате аккумуляции ТМ в почвенно-биотических компонентах заповедных экосистем.

В современных условиях, когда нарастание антропогенной нагрузки создает реальную угрозу существованию естественных биотических комплексов, для их сохранения учреждаются особо охраняемые территории различного статуса. Высшей формой охраняемых территорий являются заповедники. В Пермском крае созданы два заповедника: «Басеги» (создан в 1982 г.) и «Вишерский» (1991 г.). Важнейшая задача заповедников края – сохранение эталонов западноуральской горной тайги. Заповедный режим позволяет оградить биотические комплексы от прямого воздействия человека, но не от опосредованного загрязнения в результате привноса поллютантов с атмосферными осадками.

В плане территориального размещения относительно источников промышленных выбросов заповедники Пермского края находятся в разных условиях. Расположенный на севере края заповедник «Ви-шерский» удален от источников загрязняющих атмосферных выбросов, в то время как заповедник «Басе-ги» находится в границах ареалов рассеивания выбросов промышленных центров, долгое время специализировавшихся на добыче и переработке угля. В настоящее время промышленность там представлена производством цемента, черной и цветной металлургией, машиностроением. Перечисленные производства являются источниками выбросов тяжелых металлов (ТМ), экологическая опасность которых как загрязнителей среды обитания усугубляется их устойчивостью в природной среде, а также тем, что они способствуют формированию геохимических аномалий, вызывающих деформацию естественных биогеохимических процессов в целом.

Стабильность химического состава природной среды – важное условие сохранения биоразнообразия заповедных горно-таежных экосистем. Контроль за состоянием химических параметров средообра- зующих компонентов, их влиянием на биоразнообразие выполняется в заповеднике «Басеги» в соответствии с разделом «Биогеохимический мониторинг» летописи природы с 1992 г. При изучении биогеохимических параметров экосистем наибольшее внимание уделяется выявлению содержания ТМ в компонентах горно-таежных ландшафтов, поскольку даже в условиях умеренного атмотехногенного воздействия данные элементы представляют опасность для лесных экосистем. Лесная растительность и почвы выступают мощным поглотителем поллютантов, они способны их трансформировать и в разной степени аккумулировать в различных компонентах лесных экосистем до токсического для биоты уровня (Аржанова, Елпатьевский 1990; Лукина, Никонов, 1996; Обухов 1989).

Исследование биогеохимических параметров западноуральской горной тайги проводилось с использованием метода ключевых площадок, выбранных после первичного полевого обследования в наиболее типичных горно-таежных природных комплексах с учетом экспозиционного фактора и обладающих относительной однородностью почвообразующих пород, почв и растительного покрова. Площадки представляют собой элементарные ландшафты транзитного класса, доминирующие в ландшафтной структуре заповедника «Басеги» и сохранившиеся в относительно естественном состоянии – не затронуты вырубками. На каждой площадке определялось содержание микроэлементов в почвообразующих породах, почве, растительности ( Picea obovata Ledeb. , Abies sibirica Ledeb. , Betula pubescens Ehrh.) и органах мелких млекопитающих (крот, мышовка, бурозубка, полевка). Всего отбиралось 70–80 проб ежегодно в летний вегетационный период (июль– август). Выявлялось атмотехногенное воздействие. Определение веществ-поллютантов из группы ТМ

выполнено методом опробования снежного покрова на стационарных площадках биогеохимического мониторинга (31 проба). Пробы снежного покрова отбирались в конце марта перед началом снеготаяния. Существование коррелятивных зависимостей между содержанием поллютантов в воздухе и снеге позволяет использовать этот компонент ландшафта при геохимической индикации загрязнения. Оценка загрязнения снежного покрова особенно актуальна для характеристики ландшафтов таежной зоны. Загрязнители накапливаются в снеге в течение 4–5 месяцев. Весной, в результате снеготаяния, накопленные вещества начинают участвовать в миграционных процессах в ландшафтах.

Валовое содержание микроэлементов определялось в Центральной Уральской лаборатории атомно-эмиссионным анализом, позволяющим отслеживать широкий круг элементов (36 элементов). После выявления приоритетных загрязнителей проводилось определение подвижных форм тяжелых металлов в почвах в лаборатории атомноабсорбционной спектроскопии географического факультета МГУ.

Исследования химического состава снежного покрова заповедника «Басеги» выявили значи- тельную неоднородность распределения загрязняющей нагрузки. В целом средние концентрации практически всех рассматриваемых элементов превышают средние расчетные нормы (Геохимия окружающей среды, 1990) для европейской части России (табл. 1). В химическом составе талых снежных вод преобладают цинк, марганец и барий. Максимальная суммарная микроэлементная нагрузка выявлена на Северном Басеге. Среднее суммарное содержание металлов в химическом спектре снега на западном склоне (площадка № 1) составляет 5876.2 мг/кг, на восточном (площадка № 2) – 4755.3 мг/кг. Как на западном склоне, так и на восточном лидирует Zn. Практически по всем элементам содержание ТМ в снежном покрове на западном склоне выше, чем на восточном. Концентрация тяжелых металлов в снежном покрове Южного Басега значительно меньше: на восточном склоне (площадка № 6) – 3286.3 мг/кг, на западном (площадка № 8) – 2421.4 мг/кг. Тем не менее. содержание наиболее токсичных металлов (свинец, ванадий, медь и кадмий) здесь, по сравнению с содержанием их в природных комплексах г. Северный Басег, возрастает.

Таблица 1

Содержание микроэлементов в снежном покрове заповедника «Басеги» (1994–2001 гг.)

|

Элемент |

Норма* |

№ площадки отбора |

|||||||

|

1 |

2 |

6 |

8 |

||||||

|

1** |

2*** |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

||

|

Ni |

57.0 |

121.8 |

23.1-193.8 |

50.7 |

32.8-88.7 |

52.8 |

16.4-86.7 |

47.8 |

39.6-66.5 |

|

Co |

10.0 |

19.9 |

1.6-55.0 |

16.7 |

- |

6.5 |

2.7-10.3 |

3.4 |

2.5-4.2 |

|

Cr |

52.0 |

243.0 |

99.6-497.0 |

231.3 |

91.4-645.2 |

150.9 |

90.5-275.9 |

171.2 |

82.3-291.6 |

|

Mn |

520.0 |

1291.2 |

428.0 4720.5 |

683.1 |

182.0-1854.8 |

441.7 |

164.0 896.6 |

393.8 |

164.6 1750.0 |

|

V |

50.0 |

55.5 |

30.0-93.2 |

31.3 |

10.6-88.7 |

90.1 |

9.1-162.1 |

60.9 |

25.7-74.1 |

|

Cu |

100.0 |

156.1 |

21.4-316.7 |

72.9 |

17.8-185.5 |

141.5 |

23.1-272.4 |

102.4 |

17.2-175.0 |

|

Zn |

610.0 |

2531.1 |

621.7 6335.4 |

2470.7 |

364.0-9193.5 |

217.5 |

104.0 275.9 |

154.7 |

21.6-246.0 |

|

Pb |

90.0 |

59.7 |

12.8-115.2 |

34.2 |

5.5-109.7 |

117.7 |

11.6-327.6 |

87.9 |

4.3-193.8 |

|

Mo |

1.0 |

2.9 |

2.6-3.1 |

3.6 |

0.6-6.5 |

1.7 |

0.6-2.7 |

3.2 |

1.5-4.9 |

|

Ba |

435.2 |

106.0 1250.0 |

565.3 |

69.1-1854.8 |

349.2 |

90.5-551.7 |

187.0 |

82.3-291.7 |

|

|

Sr |

3.1 |

- |

38.9 |

18.6-59.2 |

59.1 |

1.4-116.8 |

3.4 |

- |

|

|

Cd |

0.5 |

0.0 |

- |

0.0 |

- |

0.2 |

0.09-0.3 |

1.3 |

0.1-2.5 |

* – Норма содержания в плотном остатке снега (Геохимия окружающей среды, 1990).

** 1 – среднее арифметическое содержания элементов в плотном остатке (мг/кг сухой массы).

*** 2 – пределы колебаний (мг/кг).

Анализ данных позволил вычленить два геохимически различных ареала повышенного содержания ТМ в снежном покрове: западный склон г. Северный Басег с высокими значениями кобальта, хрома и цинка, никеля, меди и восточный склон г. Южный Басег, где концентрация кобальта, хрома, никеля ниже, но максимальные значения отмечены у ванадия и свинца (табл. 1).

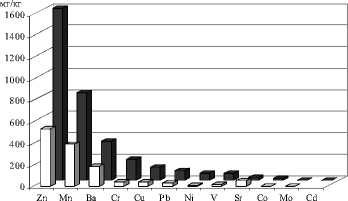

Сравнение микроэлементного состава талых вод заповедников «Басеги» и «Вишерский» (рисунок) и данных по содержанию ТМ в снежном покрове за период наблюдения позволило сделать вывод о преобладании техногенных факторов в формировании химического состава осадков на территории заповедника «Басеги».

В отличие от снега, почвы способны аккумулировать поллютанты в течение всего периода техногенного воздействия, именно почвы являются

1=1 "Вишерский" □ "Басеги"

Среднее содержание тяжелых металлов в плотном остатке снега в заповедниках «Басе-ги» и «Вишерский» за 1994–2001 гг.

одним из наиболее информативных блоков ландшафта, отражающих основные геохимические процессы, поэтому педохимическая индикация рассматривается современной наукой как метод экологической оценки состояния ландшафтов в целом.

Коренные почвообразующие породы, биокли-матические факторы и горный рельеф способствуют формированию на территории заповедника «Басеги» главным образом буроземов кислых грубогумусных среднесуглинистых и подзолистых. Отличительной особенностью буроземов является преобладание бурых гуминовых кислот, которые образуют нерастворимые органоминеральные комплексы. Данные комплексы малоподвижны и выполняют функцию структоров (клеящих веществ), удерживая в почвенных агрегатах от вымывания тонкие частицы минерального и органического вещества (Геннадиев, Глазовская, 2005), что может способствовать накоплению ТМ.

Почвы заповедника «Басеги» имеют кислую реакцию среды, вследствие чего преобладают процессы выноса элементов в условиях кислого выщелачивания. Наиболее низкие значения рН отмечены в верхней части профиля (4.8–5.4). В горизонтах, переходных к почвообразующей породе, рН постепенно смещается в сторону слабокислой (6.2). Содержание органического вещества (Сорг) составляет 35–36% в лесной подстилке и 8.9– 14.4% в органоминеральном горизонте. Содержание фракций физической глины и особенностей ее размещения по горизонтам свидетельствуют об облегченности верхней части профиля почв и элювиально-иллювиальном характере распределения тонких частиц. Высокое содержание органического вещества, физической глины обеспечивает высокую способность почв заповедника удерживать ТМ. Емкость катионного обмена в верхнем горизонте почв (А1) высокая и составляет 38–50 мг-экв/100 г. Анализ физико-химических свойств позволяет сделать вывод о том, что в горно-таежных ландшафтах маломощные буроземы с высоким содержанием слаборазложившейся органики отличаются большой буферностью к ТМ. При постоянном поступлении поллютантов аэротехногенным путем опасность загрязнения очень высокая.

Важным почвенным процессом, определяющим перераспределение химических элементов, является их биологическое накопление. По данным Н.Ф. Глазовского (1987) и В.В. Добровольского (1998), для растений лесной зоны характерно интенсивное накопление марганца, цинка и бария. Поэтому наряду с кислым выщелачиванием в верхних горизонтах почв заповедника идет биогенное накопление данных элементов.

Распределение ТМ в профиле почв горнотаежных ландшафтов коррелирует с содержанием в субстрате органического вещества и физической глины. По уровню концентрации ТМ почвы существенно отличаются от коренных пород. В них интенсивно накапливается марганец, цинк, свинец, кадмий. Концентрации этих элементов, по сравнению с концентрациями их в почвообразующих породах, увеличились в 1.5–3 раза. В дальнейшем с целью выявления степени воздействия атмотехно-генного фактора на формирование химизма почв был проведен отбор лесной подстилки, по которой можно судить о поступлении химических элементов из нижних почвенных горизонтов и атмосферы. Распределение средних концентраций рассматриваемых ТМ в лесной подстилке заповедника отражает табл. 2. Из анализа данных видно, что в верхних грубогумусовых горизонтах (А0) и в органоминеральном горизонте (А1) активно накапливаются элементы биофилы (цинк, марганец), в меньшей степени – ванадий, медь. К элементам низкого биологического захвата можно отнести никель, кобальт, хром, стронций и молибден. Их концентрации в органогенных горизонтах составляют 10–50% от исходного содержания в почвообразующих породах.

Уровень техногенной нагрузки можно оценить принимая коэффициент концентрации (КК) элемента как отношение содержания элемента в изучаемой системе к его кларку в литосфере (в нашем случае к кларку для пород Урала, рассчитанному Г.А. Вострокнутовым (1986)), а коэффициент рассеяния (КР) как отношение кларка элемента в литосфере к его содержанию в данном объекте (Перельман, Касимов, 1999).

Исследуемые почвы обеднены многими элементами – это следствие преобладания процесса выноса элементов в условиях кислого выщелачивания над процессом их биогенной аккумуляции. В большей степени рассеиваются из верхнего органогенного горизонта почв ванадий, медь, кобальт (КР=1.7–1.5). Близки к кларковым значениям содержания никеля (КК=1.1). Наиболее активно накапливается в почвах свинец (КК=4.9). Максимальными значениями аккумуляции свинца в почвах характеризуются природные комплексы Юж- ного Басега (КК=5.5) и южный склон Северного тоже активно накапливаются марганец (КК=2.6), Басега (КК=6.0). В почвах заповедника «Басеги» цинк (КК=2.3) и хром (КК=2.1).

Таблица 2

Валовое содержание тяжелых металлов в лесной подстилке горно-таежных ландшафтов

|

заповедника «Басеги» (1994–2002 гг.) |

||||||||||||||

|

№ площадки |

Зольность, % |

Содержание элемента, мг/кг |

||||||||||||

|

Ni |

Co |

Cr |

Mn |

V |

Cu |

Zn |

Pb |

Cd |

Mo |

Ba |

Sr |

Всего |

||

|

1 (n*=4) |

50.9 |

23.9 |

9.0 |

43.2 |

1410.9 |

48.0 |

26.1 |

97.5 |

36.9 |

0.0 |

1.0 |

309.8 |

59.7 |

3990.5 |

|

2 (n=4) |

40.9 |

17.1 |

4.2 |

54.0 |

2391.9 |

61.7 |

31.8 |

131.5 |

42.3 |

0.0 |

3.6 |

242.5 |

52.5 |

5188.0 |

|

4 (n=5) |

11.6 |

12.4 |

4.0 |

35.2 |

937.0 |

34.6 |

24.0 |

144.5 |

48.8 |

1.4 |

0.8 |

143.3 |

32.3 |

2812.2 |

|

5 (n=3) |

35.1 |

27.1 |

12.0 |

102.6 |

3328.0 |

77.2 |

38.6 |

124.0 |

59.9 |

1.2 |

1.2 |

395.1 |

55.9 |

7314.2 |

|

6 (n=4) |

38.0 |

26.3 |

10.9 |

59.7 |

2429.2 |

55.5 |

26.4 |

149.5 |

55.0 |

4.0 |

1.3 |

301.5 |

63.7 |

5736.4 |

|

8 (n=4) |

44.8 |

27.8 |

7.8 |

77.1 |

2033.4 |

73.8 |

31.3 |

162.8 |

51.4 |

1.2 |

1.4 |

506.7 |

82.4 |

6878.4 |

|

Кларк для пород Урала** |

20.0 |

10.0 |

30.0 |

800.0 |

80.0 |

50.0 |

60.0 |

10.0 |

0.2 |

1 |

150 |

150 |

||

* n – количество проб;

**по Г.А. Вострокнутову, 1986.

Содержание некоторых ТМ в почвах заповедника «Басеги» не удовлетворяет санитарногигиеническим нормативам. Так, обнаружены превышения ПДК свинца в 3 раза, цинка – в 1.5 раза, марганца + ванадия – в 3 раза, кадмия – в 4 раза. В данных почвенно-геохимических условиях они являются подвижными и активно вовлекаются в биологический круговорот.

Анализ содержания подвижных форм основных загрязняющих элементов (марганца, цинка, свинца, никеля, кадмия и хрома) в органомине- ральном горизонте, проведенный на площадках горы Южный Басег (площадки № 6 и 8) и горы Северный Басег (площадки № 1 и 2), показал, что в почвах южной части заповедника валовое содержание ТМ и содержание подвижных форм выше, чем в северной. Особенно опасна высокая концентрация лекгоподвижных форм (ацетатно-аммонийный буфер – АА) кадмия, свинца, хрома (табл. 3), так как эти тяжелые металлы находятся в форме, доступной для растений.

Таблица 3

Содержание подвижных форм тяжелых металлов в органоминеральном горизонте горно-таежных ландшафтов заповедника «Басеги», мг/кг (2002 г.)

|

№ площадки |

рН |

Mn |

Zn |

Pb |

Cd |

Cr |

|||||

|

АА |

1н.НСl |

АА |

1н.НСl |

АА |

1н.НСl |

АА |

1н.НСl |

АА |

1н.НСl |

||

|

1 |

5.0 |

107.2 |

204.2 |

4.8 |

74.6 |

6.8 |

12.6 |

0.08 |

0.14 |

0.2 |

0.0 |

|

2 |

4.5 |

71.5 |

106.7 |

4.5 |

12.8 |

8.5 |

19.2 |

0.07 |

0.23 |

0.0 |

0.0 |

|

6 |

4.8 |

171.5 |

352.3 |

9.2 |

25.0 |

23.0 |

52.6 |

0.19 |

0.50 |

0.0 |

0.0 |

|

8 |

5.4 |

149.7 |

371.4 |

17.2 |

44.5 |

7.1 |

22.2 |

0.25 |

0.41 |

0.9 |

0.0 |

Валовые содержания ТМ в фитомассе заповедника на различных площадках изменяются в меньших пределах, чем в почвах. Тем не менее высоких концентраций достигают те же элементы. Концентрации хрома изменяются от 0.74 до 12.81 мг/кг (табл. 4). Максимальное значение отмечено на восточном склоне г. Южный Басег и превышает верхний предел кларка для растительности суши в 6 раз (Кабата-Пендиас и др., 1989). Содержание свинца в древесной растительности изменяется от 0.51 до 1.92 мг/кг. Максимальное содержание данного элемента обнаружено в растительности природных комплексов г. Южный Басег; оно превышает кларк растений в 9 раз. Аналогичная аномалия характерна и для другого токсичного элемента – кадмия, хотя его максимальное содержание (0.2 мг/кг) не превышает верхнего предела кларка кадмия в растительности суши.

Аккумуляция практически всех ТМ в листве березы более высокая, чем в хвое ели и пихты. Более активное накопление свинца идет в хвое ели и пихты. Анализ коэффициентов биологического поглощения лиственных и хвойных пород показал их слабую дифференциацию между природными комплексами горы Северный Басег (площадки № 1 и 2) и зональными ландшафтами (Глазовский, 1987; Добровольский, 1998). Для данных природных комплексов характерно активное биологическое поглощение марганца, цинка, стронция, бария, меди (табл. 5), что подчеркивает катионо-фильный характер биогеохимической специализации растений лесных ландшафтов.

На склонах горы Южный Басег (площадки № 6, 8) происходит изменение состава ассоциации наиболее биологически активных тяжелых металлов и увеличиваются видовые различия в накоплении элементов. В листве березы продолжают активно накапливаться цинк, марганец, стронций, барий. Для хвойных деревьев Кб марганца, бария значительно снизился: марганца – в 2 раза, бария – в 3

раза. Увеличилось биологическое поглощение у всех древесных пород свинца в 2 раза, ванадия – в 1.5–2 раза, хрома – в 14 раз, кадмия – в десятки раз.

Таблица 4

Среднее содержание тяжелых металлов в фитомассе древесных растений горно-таежных ландшафтов (1994–2002 гг.)

|

№ площадки |

Субстрат |

Содержание элемента, мг/кг |

|||||||||||

|

Ni |

Co |

Cr |

Mn |

V |

Cu |

Zn |

Pb |

Cd |

Mo |

Ba |

Sr |

||

|

1 |

Хвоя |

1.93 |

0.29 |

0.77 |

455.66 |

0.37 |

2.53 |

11.96 |

0.70 |

0.00 |

0.22 |

34.64 |

15.65 |

|

Лист березы |

4.66 |

0.60 |

0.82 |

642.60 |

1.20 |

3.68 |

86.92 |

0.81 |

0.02 |

0.28 |

96.12 |

27.31 |

|

|

2 |

Хвоя |

1.11 |

0.24 |

0.77 |

432.23 |

0.40 |

2.93 |

24.44 |

0.93 |

0.00 |

0.15 |

53.36 |

10.62 |

|

Лист березы |

3.15 |

0.48 |

0.80 |

611.39 |

1.05 |

4.14 |

65.31 |

0.85 |

0.00 |

0.23 |

82.21 |

15.17 |

|

|

4 |

Хвоя |

1.15 |

0.16 |

0.98 |

370.82 |

0.69 |

2.91 |

13.55 |

1.53 |

0.00 |

0.05 |

10.23 |

10.25 |

|

Лист березы |

2.81 |

0.44 |

0.89 |

487.32 |

1.17 |

3.99 |

43.14 |

0.77 |

0.00 |

0.18 |

18.48 |

14.09 |

|

|

5 |

Хвоя |

0.54 |

0.20 |

0.59 |

282.50 |

0.84 |

2.68 |

14.95 |

0.91 |

0.00 |

0.13 |

8.95 |

3.13 |

|

Лист березы |

2.74 |

0.42 |

0.97 |

360.42 |

2.04 |

3.70 |

67.34 |

0.51 |

0.00 |

0.19 |

22.98 |

18.40 |

|

|

6 |

Хвоя |

1.94 |

0.42 |

0.74 |

314.43 |

1.20 |

2.67 |

10.60 |

1.24 |

0.02 |

0.06 |

22.88 |

7.43 |

|

Лист березы |

6.47 |

0.65 |

12.81 |

573.02 |

1.91 |

4.52 |

63.43 |

1.72 |

0.05 |

0.06 |

51.11 |

18.22 |

|

|

8 |

Хвоя |

1.61 |

0.18 |

1.19 |

333.96 |

1.10 |

3.91 |

17.29 |

1.92 |

0.00 |

0.08 |

21.88 |

6.28 |

|

Лист березы |

2.73 |

0.45 |

1.08 |

530.84 |

1.86 |

3.85 |

59.68 |

1.31 |

0.20 |

0.23 |

43.96 |

14.07 |

|

|

Среднее значение |

Хвоя |

1.38 |

0.25 |

0.84 |

364.93 |

0.77 |

2.94 |

15.47 |

1.20 |

0.00 |

0.11 |

25.32 |

8.89 |

|

Лист березы |

3.76 |

0.51 |

2.90 |

534.27 |

1.54 |

3.98 |

64.30 |

1.00 |

0.05 |

0.19 |

52.48 |

17.88 |

|

|

Кларк* |

<3.7 |

0.012.0 |

0.020.2 |

15-500 |

<0.002 |

5-30.0 |

1.2-73 |

<0.2 |

0.080.28 |

0.031.0 |

1-198 |

||

* – Кларк растительности суши, по А. Кабата-Пендиас и др., 1989.

Таблица 5

Ряды коэффициентов биологического поглощения в горно-таежных ландшафтах

|

№ площадки |

Субстрат |

Кб |

|||||

|

> 20 |

10–20 |

5–10 |

1.0–5 |

0.1–1.0 |

<0.1 |

||

|

1 |

Хвоя ели, пихты |

Mn 31 , Mo 21 , Sr 20 |

Zn 11 |

Ba 8 , Cu 7 , Ni 6 |

Co 2,1 , Pb 2,1 |

Cr 0,9 , V 0,4 |

Cd |

|

Лист березы |

Zn 80 , Mn44, Sr 35 , Mo 28 , Ba 21 |

Ni 14 , Cu 11 |

Co 4,4 , Pb 2,4 , V 2 , Cr 1 |

Cd |

|||

|

2 |

Хвоя ели, пихты |

Mn 25 |

Zn 18 , Ba 14 , Sr 13 |

Cu 8 |

Mo 4,1 , Ni 3,0 , Co 3,0 , Pb 2,6 |

Cr 0,8 , V 0,5 |

Cd |

|

Лист березы |

Zn 50 , Mn 35 , Ba 21 |

Sr 19 , Cu 11 |

Ni 9 , Co 6 , Mo 6 |

Pb 2,4 , V 1,6 |

Cr 0,8 |

Cd |

|

|

6 |

Хвоя ели, пихты |

Mn 17 , Sr 13 |

Zn 9 , Cu 9 , Ba 7 |

Ni 3,6 , Pb 3,3 , Mo 2,8 , Co 2,5 , V 1,4 |

Cr 0,8 ,Cd 0,2 |

||

|

Лист березы |

Zn 55 , Sr 32 , Mn 32 |

Ba 15 , Cu 15 , Cr 14 , Ni 12 |

Pb 4,6 , Co 3,9 , V 2,3 , Mo 1,4 |

Cd 0,6 |

|||

|

8 |

Хвоя ели, пихты |

Mn 16 , Zn 12 , Cu 10 |

Sr 7 , Pb 5 |

Mo 4,3 , Ba 3,5 , Ni 3,3 , Co 1,2 , V 1,1 , Cr 1,1 |

Cd |

||

|

Лист березы |

Zn 40 , Mn 16 |

Cd 16 , Sr 16 , Mo1 3 , Cu1 0 |

Ba 7 , Ni 6 |

Pb 3,4 , Co 3,1 , V 2,0 , Cr 1,0 |

|||

Для определения глубины воздействия загрязнения тяжелыми металлами на природный комплекс с позиций проникновения их в пищевую цепь и влияния на фауну изучался микроэлемент-ный состав биосубстратов мелких млекопитающих, отловленных в очаге загрязнения (табл. 6). Наибольшее число микроэлементов обнаружено в печени мышовки – 259.3 мг/кг. В органах животных по валовому содержанию преобладают биофильные элементы – Mn, Cu и Zn. Их концентрации в печени изменяются от 14 до 88 мг/кг. Наи- меньшие валовые содержания Co, Cr, Mo, Be. Превышение среднего содержания в биосубстратах животных (Овчинников, 1990) обнаружено по более широкому спектру ТМ, чем, например, в почве и растительности. Наибольшие превышения отмечены по Mn (в 441 раз – в печени крота), Be (в 226 раз – в печени бурозубки), Cr (в 20 раз – в печени мышовки), Ba (в 20.5 раза – в печени мышовки), V (в 8 раз – в печени мышовки), Cu (в 11.5 раза – в печени крота), Zn (в 3 раза – в печени мышовки), Mo (в 4 раза – в печени мышовки).

Таблица 6

Микроэлементный состав биосубстратов мелких млекопитающих заповедника «Басеги» (фитоценозы бассейна Малого Басега, 1996 г.)

|

Характер субстрата |

Зольность, % |

Содержание элементов в плотном остатке, мг/кг сухой массы |

|||||||||||||

|

Ni |

C o |

Cr |

Mn |

V |

Cu |

Zn |

Pb |

Cd |

Mo |

Ba |

Sr |

Be |

Всего |

||

|

Печень крота |

4.3 |

0.9 |

0.4 |

0.8 |

43.0 |

1.3 |

25.8 |

17.2 |

0.9 |

0.9 |

0.4 |

8.6 |

8.6 |

0.04 |

149.1 |

|

Печень крота |

4.3 |

1.5 |

0.3 |

1.0 |

88.2 |

0.9 |

24.5 |

44.1 |

2.0 |

2.5 |

0.5 |

9.8 |

8.8 |

0.05 |

224.5 |

|

Печень мышовки |

16.4 |

3.3 |

0.8 |

1.6 |

24.6 |

1.6 |

16.4 |

49.2 |

2.5 |

- |

0.8 |

16.4 |

84.8 |

- |

259.3 |

|

Печень бурозубки |

8.0 |

0.7 |

0.4 |

0.8 |

32.0 |

0.8 |

14.4 |

24.0 |

1.2 |

2.4 |

0.4 |

8.0 |

8.0 |

0.08 |

139.8 |

|

Печень крота |

4.6 |

0.5 |

0.5 |

1.4 |

32.2 |

0.9 |

27.6 |

41.4 |

1.8 |

2.3 |

0.5 |

9.2 |

4.6 |

- |

165.2 |

|

Печень полевки |

5.2 |

0.8 |

0.2 |

0.8 |

20.8 |

0.9 |

9.4 |

26.0 |

0.8 |

- |

0.4 |

10.4 |

5.2 |

- |

111.4 |

|

Среднее содержание в биосубстратах животных (по Овчинникову, 1990) |

0.8 |

0.3 |

0.08 |

0.2 |

0.2 |

2.4 |

16.0 |

2.0 |

0.5 |

0.2 |

0.8 |

14.0 |

0.3 х 10 -2 |

||

Анализ содержания химических элементов в компонентах экосистем заповедника «Басеги» позволил выявить сложившуюся на период исследования локальную трансформацию естественных биогеохимических показателей в результате аккумуляции ТМ в почвенно-биотических компонентах заповедных экосистем. Пропорциональное изменение содержаний элементов в перечисленных субстратах свидетельствует о поступлении данных химических элементов с воздушными потоками.

Список литературы Оценка современного биогеохимического состояния заповедных экосистем Пермского края

- Аржанова В.С., Елпатьевский Л.В. Геохимия ландшафтов и техногенез. Спб.: Наука, 1990. 197 с.

- Вострокнутов Г.А. Временное методическое руководство по проведению геохимических исследований при геоэкологических работах. Екатеринбург: Уралгеология, 1991. 137 с.

- Геннадиев А.Н., Глазовская М.А. География почв с основами почвоведения: Учебник М.: Высш. шк., 2005. 461 с.

- Геохимия окружающей среды/Ю.Е. Сает, Б.А. Ревич, Е.П. Яншин и др. М.: Недра, 1990. 335 с.

- Глазовский Н.Ф. Биогеохимический круговорот в различных природных зонах СССР//Биогеохимический круговорот веществ в биосфере. М.: Наука, 1987. С. 56-64.

- Добровольский В.В. Основы биогеохимии. М.: Наука, 1998 413 с.

- Кабата-Пендиас. А., Пендиас Х. и др. Микроэлементы в почвах и растениях. М., 1989.

- Лукина Н.В., Никонов В.В. Биогеохимические циклы в лесах Севера в условиях аэротехногенного загрязнения. В 2-х ч. Апатиты: Изд-во Кольского науч. центра РАН, 1996. 213 с.

- Обухов А.И. Теория и практика рекультивации почв, загрязненных тяжелыми металлами//Тез. докл. VII Всесоюз. съезда почвоведов. Кн 1. Новосибирск: Наука, 1989. С. 209.

- Овчинников Л.Н. Пркладная геохимия. М.: Недра, 1990. 248 с.

- Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафтов: Учеб. пособие. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Астрея-2000, 1999. 786 с.