Оценка степени генетической дифференциации маточного поголовья красноярского типа черно-пестрой породы в СПК «Алексеевский»

Автор: Еремина И.Ю.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и животноводство

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучены генетические характеристики черно-пестрой породы в СПК «Алексеевский» по ЕАВ-локусу групп крови. Проанализирована структура популяции красноярского типа за последние десятилетия.

Маркеры, группы крови, селекция, молочный скот, полиморфизм, черно-пестрая порода коров

Короткий адрес: https://sciup.org/14083516

IDR: 14083516 | УДК: 575.174.015.3:

Текст научной статьи Оценка степени генетической дифференциации маточного поголовья красноярского типа черно-пестрой породы в СПК «Алексеевский»

Введение. Членство России во Всемирной торговой организации влечет за собой неизбежные изменения во многих производственных отраслях, включая сельское хозяйство. Экономические изменения не могут пройти бесследно, в том числе и для молочного скотоводства. Поскольку это весьма чувствительный производственный сегмент, в котором уже сегодня весьма напряженная ситуация: слабая степень дотаций на животноводческую продукцию – с одной стороны, и сложные климатические, социальные и т.п. условия ведения животноводства, повышающие себестоимость продукции, – с другой стороны. Импорт продукции чреват последствиями и другого уровня: продукция длительного срока хранения, произведенная в иных климатических и экологических зонах с применением ГМО кормовых культур, отразится на здоровье населения. А это напрямую затрагивает продовольственную безопасность страны.

В свете вышесказанного, для сохранения и развития конкурентоспособного молочного животноводства, актуальными остаются вопросы состояния кормовой базы, условий содержания, обеспечивающих оптимальное функционирование всех систем организма крупного рогатого скота, и технического оснащения

[1]. Все это относится к условиям реализации генетического потенциала, т.е. внешней среде, определяющей фенотип животного. При этом первичные изменения происходят на уровне генотипа, что обусловливает актуальность контроля его состояния и его целенаправленное изменение.

Выбор оптимальной породы (типа, линии) для осуществления поставленных целей, формирование структуры стада, обеспечивающей наиболее эффективное ведение хозяйства; разработка систем разведения, обеспечивающих продуктивное долголетие животных; обеспечение надежных методов селекции и мониторинга – вот далеко не полный круг вопросов, отражающих состояние селекционной работы, ее уровень.

В современных условиях, когда требования к объёмам производства и срокам столь высоки, нет необходимости объяснять несостоятельность селекционной работы, базирующейся исключительно на традиционных приемах. Для обеспечения наибольшего успеха необходимо привлечение разнообразных методов оценки и коррекции как генотипа, так и фенотипа. Требуются интегральные методы, основанные на современных достижениях генетики, биохимии и других биологических наук для своевременной оценки генофонда и мониторинга протекающих селекционных изменений. Применение селекции при помощи маркеров (Marker Assisted Selection – MAS) дает возможность селекционеру исключить факторы действия среды на признаки из оценки животного и пользоваться лишь генетической составляющей фенотипа [2].

В качестве маркеров используются только природные комплексы генов, характерные для данного вида животных. Эти комплексы прошли через сито естественного отбора у предков домашних животных, поэтому их присутствие в геноме животных является естественным и безопасным как для самого животного, так и для человека, потребляющего от него продукцию. Существует ряд требований к маркерам: 1) фенотипические проявления аллельных вариантов должны быть доступны для идентификации у различных особей; 2) изучаемые локусы должны представлять случайную выборку генов в отношении их физиологических эффектов и степеней изменчивости; 3) маркеры должны обладать лёгкой выявляемостью и воспроизводимостью; 4) получаемые данные должны быть сопоставимы в разных лабораториях; 5) маркеры должны обладать относительной нейтральностью [2, 3].

Большинство исследований свидетельствуют о том, что полиморфные белки отвечают перечисленным требованиям и могут использоваться в качестве эффективных молекулярно-генетических маркеров в селекции организмов. В качестве молекулярных маркеров животных могут использоваться системы групп крови [4–7].

Цель исследования. Использовать полиморфные белки ЕАВ-локуса в качестве маркеров для оценки степени генетической дифференциации маточного поголовья черно-пестрой породы в СПК «Алексеевский».

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи : 1) изучить генетические характеристики черно-пестрой породы в СПК «Алексеевский»; 2) проанализировать структуру аллелофонда по ЕАВ-системе групп крови животных красноярского типа на примере стада СПК «Алексеевский»; 3) провести генетический мониторинг аллелофонда породы за последние десятилетия.

Мониторинг генетической структуры, уровня полиморфности типов черно-пёстрого скота Сибири, включая красноярский, приобский и кемеровский, проводили в 1993 и 2010 годах раздельно по маточным группам и быкам-производителям.

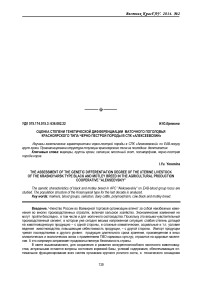

Характерная картина распределения частот встречаемости антигенов маточного поголовья СПК «Алексеевский» представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Антигенный спектр ЕВА-локуса маточного поголовья стада СПК «Алексеевский»

Следует отметить невысокую насыщаемость ЕАВ-локуса антигенами, наивысшие показатели частоты менее 50 %, 13 антигенов имеют частоту менее 10 %.

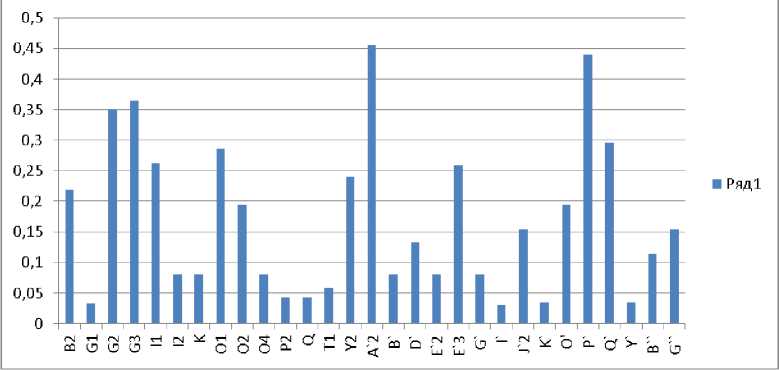

Сопоставляя частотный спектр маточного поголовья в ретроспективе (с 1993 г.), выявлили 7 общих антигенов с частотой менее 10 %: I', G1, У, K', T1, B', K. У животных, исследованных в 1993 году, также невысокие значения частот антигенов (до 50 %). Значительно отличается антигенофонд по ЕАВ-локусу у быков-отцов (2010 г.) (рис. 2).

Красноярский 2010 маточное

Красноярский 2010 быки

Красноярский 1993 маточное

Рис. 2. Сравнительная частотная характеристика ЕВА-локуса групп крови черно-пестрого скота

Для анализа в общем спектре выделяли три группы антигенов: часто встречающиеся, накапливающиеся (40-100 %); редко встречающиеся (21-39 %); очень редко встречающиеся, элиминирующиеся (0-20 %) (табл.1).

Сравнительная характеристика частот антигенных факторов крови ЕАВ-локуса у коров черно-пестрой породы разных типов

Таблица 1

|

Группа |

Антигены, % |

||

|

Часто встречающиеся |

Элиминирующиеся |

Редко встречающиеся |

|

|

40-100 |

0-20 |

21-39 |

|

|

Красноярский 2010 |

A'2, P' |

O', O2, G'', J'2, D', B'', G', I2,E'2, B', O4, K, T1, P2, Q, K',Y', G1, I' |

G3, G2, Q', O1, I1, E'3, Y2, B2 |

|

Красноярский 1993 |

O2, G2, Q', B2, G3, D' |

E'2, P2, I1, Y2, J'2, T1, O', P', G1, B', B'', Y', I' |

G', G'', I2, Q |

|

Новосибирский |

Q', Y2, B2, G3 |

O1, K, D', Q, I1, J'2, T1, Y', B', P2, B'', I', G1 |

E'2, G2, G'', I2, O2, G', O', P' |

|

Кемеровский |

G2, B2, Y2, Q' |

J'2, A'2, O2, O1, K', B', B'' |

Q', E'2, O' |

При сопоставлении полученных результатов с литературными данными [8] были выявлены особенности у представителей разных типов черно-пестрого скота. Группы часто встречающихся и редко встречающихся антигенов существенно различаются у разных типов черно-пестрого скота. Наименьшее число распространённых антигенов - у животных красноярского типа (A'2, P'), при том, что изначально (1993) этот тип был насыщен пятью антигенами (O2, G2, Q', B2, G3, D) и с большей частотой встречаемости. Группа элиминирующихся антигенов у исследуемых групп обнаружила сходство по восьми антигенам: O', J`2, B``, E`2, B', T1, G1, I' (т.е. сходство на 28 % по антигенам ЕАВ-локуса), при этом данная группа наиболее наполнена антигенами, поэтому названные антигены можно считать маркерными. У животных красноярского типа группа редко встречающихся антигенов - наибольшая по числу факторов, прирост количества антигенов группы составил 20 % к 2010 г. по сравнению с 1993 г.

В дальнейшем изучен аллелофонд маточного поголовья красноярского типа черно-пёстрого скота, n=324 (табл. 2 ).

Аллелофонд ЕАВ-локуса животных Красноярского типа (n=324)

Таблица 2

|

Аллели |

Частота |

Аллели |

Частота |

Аллели |

Частота |

|

Y 2 |

0,1990 |

G 3 O i O 2 |

0,0062 |

B 2 G‘ G" |

0,0015 |

|

Q′ |

0,1296 |

G‘ G 3 O i O 2 Y‘ G" |

0,0062 |

E 2 ’ J 2 ’ O’ Y‘ |

0,0015 |

|

A 2 ‘ |

0,0803 |

A 2 ’ G" |

0,0154 |

B 2 D‘ B"Q |

0,0015 |

|

G″ |

0,0787 |

G 2 G 3 E 2' |

0,0124 |

B 2 O i y 2 O’ |

0,0015 |

|

g 2 g 3 |

0,0771 |

G 2 G 3 E 2' Q′ |

0,0108 |

Y 2 G‘ Y‘ G" |

0,0015 |

|

I 2 |

0,0401 |

A 2 ’ B 2 E 3 ’ O 3 |

0,0108 |

G 3 T i |

0,0015 |

|

A 2 ‘ O i |

0,0355 |

G 2 G 3 Y 2 E 2' Q′ |

0,0062 |

O i O 2 Q |

0,0015 |

|

G 2 G 3 Y 2 E 3' Q′ |

0,0340 |

A 2 ’ G" |

0,0046 |

P 2 O 2 G‘ Y‘ |

0,0015 |

|

O i O 2 J 2 ’ O’ |

0,0247 |

B 2 O i O 2 |

0,0046 |

A 2 ‘G 3 K O i Q Q‘ Е з ‘ P‘ J 2 ’ O’ |

0,0015 |

|

B 2 B" D‘ |

0,0247 |

Y 2 G‘ G" |

0,0031 |

I i Q‘ G’G" |

0,0015 |

|

A 2 ’ B 2 E 3 ’ |

0,0244 |

B 2 B‘ |

0,0031 |

I i G 3 Q’ Q Е з ‘ |

0,0015 |

|

B 2 B" B’O i |

0,0244 |

B 2 O i J 2 ’ O’ |

0,0031 |

G 3 I i K O Q‘ G’G" |

0,0015 |

|

b |

0,0185 |

G i |

0,0015 |

||

|

I′ |

0,0170 |

D′ |

0,0015 |

Выявлены сорок феногрупп, встречающихся у этих животных. Наивысшая частота выявлена у моно-и дифакторных феногрупп: Y2, Q`, A`2, G``, G2 G3 – и составляет 0,199–0,077. Условно маркерными для красноярского типа можно считать следующие: Y2, Q′, A2′, G″, G2 G3, I2, A2′ O1 , G2G3Y2E3' Q′, O1 O2 J2′ O′, B2 B″ D′, A2′ B2E3′, B2 B″ B′O1, b, I′, A2′ G″.

Сравнительный анализ полиморфизма у животных красноярского и приобского типов черно-пестрого скота выявил ряд особенностей (табл.3).

Частоты аллелей групп крови черно-пестрой породы по ЕАВ-локусу

Таблица 3

|

Аллели |

Красноярский тип |

Приобский тип |

Черно-пестрый голшт.1/2 |

|

|

1993 (7300) |

2010 (324) |

2010 (621) |

2000 (333) |

|

|

G 2 G 3 Y 2 E 2 ' Q′ |

0,3340 |

0,0062 |

0,1739 |

0,2650 |

|

O 2 T. 2 D‘ |

0,0833 |

|||

|

G 2 O 2 Q Q‘ G" |

0,3160 |

|||

|

G″ |

0,0700 |

0,0787 |

0,0161 |

0,2192 |

|

y 2 |

0,0800 |

0,1990 |

0,0701 |

|

|

O′ |

0,0600 |

0,0300 |

||

|

B 2 |

0,0600 |

0,0080 |

||

|

G 2 G 3 |

0,0370 |

0,0771 |

||

|

B 2 O’ |

0,0550 |

|||

|

Р 2 |

0,0200 |

0,0032 |

||

|

I 2 |

0,0800 |

0,0401 |

0,1450 |

0,3513 |

|

D′ |

0,0660 |

0,0015 |

0,0090 |

|

|

«b» |

0,0200 |

0,0185 |

0,0370 |

0,0240 |

Современный аллелофонд по изучаемой системе имеет пять общих феногрупп, т.е. около 40 % идентичности у сравниваемых типов; по негативному «b» аллелю частота одинаково низкая. Частота аллеля G2G3Y2E2'Q' у красноярского типа еще ниже (0,006), что в 30 раз ниже, чем у приобского типа (0, 174), при этом изначально эта аллель встречалась с частотой в 50 раз выше (0,334). По аллелю G″ – частота у красноярского типа остается стабильно невысокой (0,070), для приобского типа она еще ниже (0,016). Аллель Y2, при сравнительно низкой концентрации у животных приобского типа (0,070), чаще встречается у живот- ных красноярского типа (0,199), с накоплением по сравнению с состоянием на 1993 г. (0,080). Противоположная картина наблюдается по аллелю I2.

Выводы. Проведенный анализ полиморфизма групп крови коров черно-пестрой породы красноярского типа по антигенным факторам и аллелофонду ЕАВ-локуса подтвердил процесс консолидации генетического материала у представителей нового типа. Можно считать маркерными: невысокую насыщаемость ЕАВ-локуса антигенами; элиминируемость антигенов O', J`2, B``,E`2, B`, T1, G1, I'; присутствие аллелей Y2, Q′, A2′, G″, G2 G3, I2, A2′ O1 , G2G3Y2E3' Q′, O1 O2 J2′ O′, B2 B″ D′, A2′ B2E3′, B2 B″ B′O1, b, I′, A2′ G″. При стабильно низкой частоте «b» и G″ аллеля, снижается частота G2G3Y2E2'Q', I2 и D′ аллелей, повышается Y2 и G2G3 аллелей.