Оценка степени родства населения средневекового Ярославля по данным антропологии

Автор: Тарасова А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Биоархеологические исследования

Статья в выпуске: 238, 2015 года.

Бесплатный доступ

Масштабные раскопки экспедиции ИА РАН под руководством А. В. Энговатовой в 2005-2008 гг. на территории древнего Ярославля вскрыли 9 санитарных захоронений, относящихся к периоду гибели города под ударом войска хана Батыя в 1238 г. В данной работе представлена оценка встречаемости некоторых передаваемых по наследству признаков на костных останках из этих санитарных захоронений. Регистрировалось наличие метопического шва на лобной кости, остеом на своде черепа, межмыщелкового отверстия на плечевой кости, аномалий крестца. Для жителей Ярославля первой трети XIII века показатели частоты встречаемости этих генетически детерминированных аномалий завышены. К примеру, синхронная группа из города Тверь демонстрирует сравнительно низкие показатели по тем же признакам. Основной результат исследования свидетельствует о высокой частоте встречаемости останков родственников в серии из Ярославля домонгольского периода. Этот вывод не противоречит данным археологии, согласно которым погибшие жители города составляли население нескольких крупных усадеб.

Средневековый русский город, антропология, дискретно-ва-рьирующие признаки на черепе и костях скелета, ярославль, домонгольский период

Короткий адрес: https://sciup.org/14328159

IDR: 14328159

Текст научной статьи Оценка степени родства населения средневекового Ярославля по данным антропологии

Археологические раскопки открывают возможность всестороннего изучения древнерусских городов. Актуальной задачей остается выявление характера брачных связей у горожан домонгольского периода. В современных палеопатологических исследованиях особое место уделяется фиксации и интерпретации наследственно детерминированных (эпигенетических) признаков на костях черепа и посткраниального скелета, которые используются антропологами для определения степени родства в изучаемых сериях древнего населения. Генетические маркеры, получив однажды свое фенотипическое выражение, практически не меняются под влиянием условий окружающей среды, что обуславливает определенную легкость в их фиксации. В зарубежной и отечественной историографии не раз предлагались различные программы учета и определения наследственных аномалий на черепе (Finnegan, 1978; Мовсесян и др., 1975; Козинцев, 1988) и посткраниальном скелете (Saunders, 1978; Бужилова, 1998). Общее количество дискретно-варьирующих признаков, которые могут быть учтены, достаточно велико и сильно разнится, в том числе в зависимости от степени сохранности антропологического материала. В биоархеологических работах последних лет, однако, практически обязательно присутствует информация о некоторых из них. При характеристике древних популяций исследователи обсуждают такие генетические аномалии, как остеомы (доброкачественные опухоли) на плоских костях черепа, метопический шов на лобной кости, различные вставочные кости в черепных швах, аномалии количества и положения зубов (гипер- и гиподонтия, краудинг), наличие межмыщелкового отверстия на дистальных эпифизах плечевых костей, незаращение дужек позвонков крестца (т. н. Spina bifida occulta, spina bifida cystica) и др.

На индивидуальном уровне исследование вышеупомянутых дискретно-ва-рьирующих признаков позволяет установить биологическое родство. Анализ частоты встречаемости эпигенетических маркеров в сериях древнего населения может быть основанием для рассмотрения степени метисации или инбридинга в палеопопуляциях ( Бужилова , 1995. С. 22). Так, низкие показатели встречаемости генетически детерминированных признаков могут свидетельствовать о широком круге брачных связей в группе, высокие же, напротив, говорят о наличии определенной «замкнутости» в выборке.

Масштабные раскопки 2005–2008 гг. на территории «Рубленого города» в Ярославле под руководством А. В. Энговатовой позволили вскрыть 9 санитарных захоронений, относящихся к периоду гибели города под ударом войска хана Батыя в феврале 1238 г. Разностороннее изучение антропологической коллекции из Ярославля не только помогает понять обстоятельства смерти людей, погребенных в скудельницах1, но и сделать выводы о многих аспектах жизни древнерусского города в домонгольский период (Археология древнего Ярославля…, 2012; Энговатова и др. , 2012; 2013). В частности, А. П. Бужи-ловой было обращено внимание на завышение частоты встречаемости некоторых дискретно-варьирующих признаков на костных останках индивидов, погребенных в крупнейшем санитарном захоронении сооружение № 9, что позволило сделать вывод о биологическом родстве части из них ( Бужилова и др. , 2012. С. 241).

Нами была проведена оценка встречаемости некоторых эпигенетических маркеров в других санитарных захоронениях на территории «Рубленого города», что позволяет более полно оценить возможную степень биологического родства жителей средневекового Ярославля.

Материал и метод

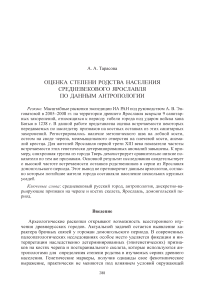

Материалом послужили оригинальные наблюдения частоты встречаемости наличия метопического шва на лобной кости, остеом на плоских костях черепа, межыщелкового отверстия на плечевой кости (рис. 1, 1 ), а также аномалии крестцовых позвонков ( Spina bifida occulta, spina bifida cystica ) (рис. 1, 2 ). Признаки учитывались только на костях взрослых индивидов, пол которых возможно было определить. Вычислялась частота встречаемости от общего числа индивидов, на останках которых было возможно наблюдать тот или иной признак. Подсчет межмыщелковых отверстий производился по костям правой и левой стороны отдельно. Количество индивидов и число наблюдений по каждому признаку приводится в табл. № 1 и 2.

Рис. 1. Ярославль. «Рубленый город». Материалы из санитарных захоронений

1 – межмыщелковое отверстие на плечевой кости;

2 – полное незаращение крестцового канала ( Spina bifida sacralis totalis ( cystica ))

Исследованы останки людей, погребенных в наиболее крупных санитарных захоронениях: ямы 110, 42, сооружения 60, 76, 200. Так как данные об аномалиях развития крестца в средневековых русских палеопопуляциях встречаются в публикациях не часто, основным сравнительным фоном при рассмотрении материалов ярославской коллекции послужила обследованная нами палеоантропологическая серия из 150 погребений (предварительно датированных XII– XIII вв.), раскопанных экспедицией ИА РАН под руководством Л. А. Беляева и А. Н. Хохлова у Спасо-Преображенского собора в г. Твери в 2012–2014 гг.

Таблица 1. Частота встречаемости некоторых эпигенетических признаков в серии из санитарных захоронений г. Ярославля

N – число наблюдений; % – частота встречаемости; * – данные А. П. Бужиловой ( Бужилова , 1995; Бужилова и др. , 2012); ** – данные

А. П. Бужиловой, М. Б. Медниковой (Новохарьковский…, 2002)

Результаты

Наши данные по частоте встречаемости генетических маркеров у средневековых ярославцев представлены в табл. 1. В целом можно констатировать повышенную частоту эпигенетических признаков в группе. Самые высокие значения, отмеченные для санитарного захоронения сооружение № 76, позволяют предположить, что в данном месте были захоронены в основном близкие родственники или люди, чей брачный круг связей был по каким-либо причинам ограничен.

По материалам из других санитарных захоронений (Яма 110, 42, сооружения 60, 200) мы получаем среднеширокие интервалы изменчивости: 0–14 % (по наличию метопического шва) и от 0 до 10 % по наличию остеом на плоских костях черепа. В среднем по группе метопический шов и остеомы встречены в 11,6 и 9,6 % .

Особого внимания заслуживают высокие значения частоты встречаемости эпигенетических признаков, фиксируемых на посткраниальном скелете. Так, случаи межмыщелкового отверстия на плечевых костях зарегистрированы на останках людей во всех подгруппах. В суммарной выборке из Ярославля частота встречаемости межмыщелкового отверстия составила 20,8 % (табл. 1). У женщин Ярославля встречаемость данного признака почти в 2 раза выше, чем у мужчин. Это соответствует общемировой тенденции, согласно которой подобные отверстия чаще наблюдаются на грацильных (женских) плечевых костях ( Saunders , 1978). Поэтому пока нет оснований говорить о более тесных родственных связях среди женщин в группе. Однако в целом встречаемость межмыщелкового отверстия по выборке достаточно высока и может косвенно свидетельствовать о низкой степени экзогамии в домонгольском Ярославле. В контрольной серии из Твери значение по данному признаку составило всего 7,1 % (табл. 2).

Исследуемая серия наиболее ярко выделяется завышением показателей частоты встречаемости различных вариантов аномалий развития крестцовых позвонков. Были учтены два варианта: 1) Spina bifida sacralis totalis (cystica) – полное незаращение крестцового канала; 2) Spina bifida occulta («occulta» в переводе с латинского «скрытый»), характеризующаяся лишь небольшим дефектом или щелью в крестцовых позвонках ( Armstrong et al ., 2013. Р. 21). Как и в случае с межмыщелковым отверстием, аномалии развития крестца были встречены на останках людей из всех исследуемых захоронений. Примечательно, что интервал вариаций признака небольшой при крайне высоких значениях – 27–35,4 % (с учетом данных А. П. Бужиловой). Среди средневекового населения Твери аномалии крестца выявлены в 11,9 % случаев. Причины подобного завышения значения частоты встречаемости аномалий развития крестцовых позвонков требуют отдельного рассмотрения.

Обсуждение

Выборка из Ярославля, в отличие от большинства доступных для изучения палеоантропологических серий, представляет собой одномоментный «срез» городского населения и отражает сообщество людей, застигнутых в городе монгольским войском. Таким образом, по своему составу эта группа не похожа на традиционно изучаемые «палеопопуляции», так как в последних исследователь имеет дело с несколькими сменяющими друг друга поколениями (Алексеев, 1989. С. 116; Медникова, 1995. С. 12). Однако именно этот факт позволяет предположить, что серия из санитарных захоронений Ярославля может быть близка биологической выборке из реально существовавшей популяции. Продолжительность существования палеопопуляции, ее развернутость во времени – один из критериев, которому, прежде всего, не соответствует изучаемая антропологическая серия. Данное обстоятельство теоретически может провоцировать завышение некоторых показателей биологических маркеров, в том числе и наследственно детерминированных.

В рассмотренной А. П. Бужиловой выборке из Сооружения 9 в 21,5 % случаев был зарегистрирован метопический шов (незакрытие шва на лобной кости), у 25,3 % индивидов обнаружено межмыщелковое отверстие на плечевых костях, а у 27 % погребенных зафиксировано несращение дуг позвонков крестца (Spina bifida) ( Бужилова и др. , 2012. С. 241, 242). Причем, если первые две указанные аномалии встречаются довольно часто (как в палеоантропологических сериях, так и у современного населения), то последняя в больших популяциях регистрируется в среднем в 4,6 % случаях на десять тысяч рождений ( Lary, Edmonds , 1996).

Частота встречаемости метопического шва, определенная нами в других подгруппах ярославцев, лежит в пределах нормы (8–12 %), как в целом для европеоидной расы ( Козинцев , 1988), так и для населения Северо-Восточной Руси (0–19,2 %) ( Бужилова , 2001. С. 266). То же можно сказать и о частоте встречаемости остеом. По данным А. П. Бужиловой, для городского населения Древней Руси характерен относительно небольшой размах изменчивости по данному признаку: от 0 до 18 % ( Бужилова , 1995. С. 26). Значения частоты встречаемости эпигенетических маркеров на черепе в контрольной группе из Твери в среднем ниже, чем в Ярославле (табл. 2). Так, метопический шов встречен здесь в 8,4 % случаев, а остеомы зафиксированы только у 4,3 % индивидов. Значение по метопическому шву в ярославской серии наиболее близко группе из Любеча (табл. 2).

Обращает на себя внимание почти двукратное превышение частоты встречаемости метопического шва на черепах из Сооружения 9 по сравнению с исследованной нами суммарной выборкой из Ярославля. На наш взгляд, данная ситуация может быть объяснена спецификой скудельницы. Сооружение № 9 отличалось не только наибольшей массовостью, но также своим расположением в непосредственной близости от Успенского собора (т. е. в «самом сердце» древнего города), что обусловило захоронение в нем в основном женщин, детей и стариков (Бужилова и др., 2012. С. 240, 241). Как известно, в большинстве популяций мужская часть населения более мобильна, и возможность попадания в мужскую выборку «чужеземцев» гораздо больше. Косвенно об этом может говорить и вывод А. П. Бужиловой о том, что во втором по численности санитарном захоронении яма № 110, расположенном ближе к городским стенам, выделилось не менее четырнадцати высокорослых мужчин, по ряду признаков ассоциированных автором с дружинниками. Если предположить, что дружина в Древней Руси могла состоять не столько из представителей местной элиты, сколько из профессионалов, которые могли набираться из разных местностей (Древняя Русь…, 1985. С. 299), то ситуация с двукратным завышением значения данного показателя в захоронении с преобладанием наверняка местного женского населения не кажется необъяснимой.

В синхронной группе средневекового населения Твери эпигенетические признаки демонстрируют умеренные частоты встречаемости. Скорее всего, среди погребенных на кладбище при Спасо-Преображенском соборе также были представлены родственники, однако в целом группа может быть охарактеризована как более «открытая система» по сравнению с биологической выборкой из Ярославля. Впрочем, здесь также необходимо учитывать тот факт, что Тверская выборка более соответствует классическому определению «палеопопуляции» и представляет несколько поколений средневековых горожан.

Хотя эпигенетические признаки, как правило, имеют наследственную природу, некоторые из них могут формироваться под воздействием внешних факторов. По мнению многих авторов, присутствие различных аномалий, в том числе и передающихся по наследству, может объясняться и существованием негативных стрессоров. В частности, на сегодняшний день накоплены свидетельства влияния недостатка фолиевой кислоты в организме матери на риск возникновения у плода такой генетически детерминированной аномалии, как Spina bifida ( Werler , 1993; Van der Put et al. , 1995; Mitchell et al. , 2004; Armstrong et al. , 2013). Поэтому нельзя также исключить, что завышенные показатели, которые демонстрирует серия из Ярославля, могут в какой-то степени отражать негативные влияния окружающей среды.

Заключение

При обследовании обширной палеоантропологической коллекции, полученной в результате раскопок экспедиции ИА РАН 2005–2008 гг. под руководством А. В. Энговатовой на территории «Рубленого города» в Ярославле, была определена частота встречаемости некоторых дискретно-варьирующих признаков, которые традиционно используются в палеопатологии для определения степени близкородственных связей в группах. Анализ полученных данных позволил установить, что для исследованной группы жителей Ярославля первой трети XIII в. характерны завышенные показатели частоты встречаемости таких генетически детерминированных аномалий, как наличие межмыщелкового отверстия на плечевых костях и несращение дуг крестцовых позвонков (т. н. Spina bifida sacralis totalis (cystica) и spina bifida occulta ).

Сопоставимая по времени антропологическая серия с территории некрополя у Спасо-Преображенского собора г. Твери демонстрирует сравнительно низкие показатели значений по частоте встречаемости учитываемых в данной работе признаков, что свидетельствует о большей экзогамии в данной палеопопуляции.

Исходя из гипотезы, согласно которой большинство эпигенетических признаков, фиксируемых на костных останках, отражает биологическое родство погребенных, основным результатом настоящего исследования может быть вывод о большой степени близкородственных связей в рассматриваемой серии из Ярославля. Как замечает В. П. Алексеев, повышение доли инбридинга может объясняться целым рядом причин, одной из которых является определенная социальная изоляция внутри популяции (Алексеев, 1989. С. 113), что, на наш взгляд, играет немалую роль и в ярославской выборке. Такой вывод не противоречит данным археологии (устное сообщение А. В. Энговатовой), согласно которым застигнутые в момент разрушения города войсками хана Батыя жители могли представлять население нескольких крупных усадеб.

Благодарности

Автор выражает глубокую благодарность руководителю работ Ярославской археологической экспедиции Института археологии РАН Асе Викторовне Энго-ватовой, а также руководителям раскопок ИА РАН в г. Твери Леониду Андреевичу Беляеву и Александру Николаевичу Хохлову за предоставленную возможность исследовать антропологические материалы.

Список литературы Оценка степени родства населения средневекового Ярославля по данным антропологии

- Имеется в виду «место для погребения умерших внезапной («невольной») смертью (без покаяния и причастия)» (Православная энциклопедия., 2009. Т. 5. C. 564)

- Алексеев В. П., 1989. Историческая антропология и этногенез. М.: Наука. 436 с.

- Археология древнего Ярославля…,2012 -Археология древнего Ярославля: загадки и открытия/Авт.-сост. А. В. Энговатова. 2-е изд. М.: ИА РАН. 296 с.

- Бужилова А. П., 1995. Древнее население (палеопатологические исследования). М.: ИА РАН. 167 с.

- Бужилова А. П., 1998. Палеопатология в биоархеологических реконструкциях//Историческая экология человека. Методика биологических исследований/Отв. ред. Е. З. Година. М.: Старый Сад. С. 87-147.

- Бужилова А. П., 2001. Биологическая и социальная адаптация населения Русского Севера (по антропологическим материалам Белозерья и Поонежья)//Макаров Н. А., Захаров С. Д., Бужилова А. П. Средневековое расселение на Белом озере. М.: Языки русской культуры. С. 227-276.

- Бужилова А. П., Гончарова Н. Н., Добровольская М. В., 2012. Гибель города//Археология древнего Ярославля: загадки и открытия/Авт.-сост. А. В. Энговатова. 2-е изд. М.: ИА РАН. С. 231-264.

- Древняя Русь···, 1985 -Древняя Русь. Город. Замок. Село/Отв. Ред. Б. А. Колчин. М.: Наука. 427 с. (Археология СССР.)

- Козинцев А. Г., 1988. Этническая краниоскопия. Расовая изменчивость швов черепа современного человека. Л.: Наука. 168 с.

- Медникова М. Б., 1995. Древние скотоводы Южной Сибири: палеоэкологическая реконструкция по данным антропологии. М.: ИА РАН. 216 с.

- Мовсесян А. А., Мамонова Н. Н., Рычков Ю. Г., 1975. Программа и методика исследования аномалий черепа//Вопросы антропологии. Вып. 51. С. 127-150.

- Новохарьковский···, 2002 -Новохарьковский могильник эпохи Золотой орды/Отв. ред. А. Д. Пряхин. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. 200 с.

- Православная энциклопедия·, 2009 -Православная энциклопедия/под ред. Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Т. 5. URL: http://www.pravenc.ru/text7149649.html.

- Энговатова А. В., Антипина Е. Е., Власов Д. В., Добровольская М. В., Карпухин А. А., Осипов Д. О., 2012. Девятое коллективное захоронение 1238 г. на территории Рубленого города в Ярославле (результаты коллективного исследования)//Археология: история и перспективы: Сб. ст./Отв. ред. А. Е. Леонтьев. Ярославль; Рыбинск: Рыбинский Дом печати. С. 185-208.

- Энговатова А. В., Добровольская М. В., Антипина Е. Е., Зайцева Г. И., 2013. Коллективные захоронения в Ярославле. Реконструкция системы питания на основе результатов изотопного анализа//КСИА. Вып. 228. С. 96-115.

- Armstrong S., Cloutier L., Arredondo C., Roksandic M., Matheson C., 2013. Spina bifida in a preColumbian Cuban population: A paleoepidemiological study of genetic and dietary risk factors//International Journal of Paleopathology. Vol. 3. P. 19-29.

- Finnegan M., 1978. Non-metric variation of the infracranial skeleton//Journal of Anatomy. Vol. 125 (1). P. 23-37.

- Lary M. J., Edmonds D. L., 1996. Prevalence of spina bifida at birth -United States, 1983-1990: a comparison of two surveillance systems//Morbidity and Mortality Weekly Report. Surveillance Summaries. Vol. 45. P. 15-26.

- Mitchell L., Adzick S. N., Melchionne J., Pasquariello P. S., Sutton L., Whitehead A., 2004. Spina bifida. Lancet, vol. 364, no. 9448, pp. 1885-1895.

- Saunders Sh. R., 1978. The development and distribution of discontinuous morphological variation of the human intracranial skeleton. Ottawa: National Museums of Canada. 549 p.

- Van der Put N. M., Steegers-Theunissen R. P., Frosst P., Trijbels F. J., Eskes T. K., van den Heuvel L. P., Mariman E. C., den Heyer M., Rozen R., Blom H. J., 1995. Mutated methylenetetrahydrofolate reductase as a risk factor for spina bifida. Lancet, vol. 346, no 8982, pp. 1070-1071.

- Werler M. M., Shapiro S., Mitchell A. A., 1993. Periconceptional folic acid exposure and risk of occurrent neural tube defects. Journal of the American Medical Association, 269, pp. 1257-1261.