Оценка стрессоустойчивости различных генотипов сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) с помощью биотехнологического метода

Автор: Пардаева Е.Ю., Табацкая Т.М., Машкина О.С.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесная генетика и селекция

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

Выявлены наиболее стрессоустойчивые генотипы сосны обыкновенной с помощью биотехнологического метода путем использования каллусогенезов. Изучены показатели каллусогенеза деревьев сосны обыкновенной, определены наиболее информативные из них

Сосна обыкновенная, каллус, стрессоустойчивость, интенсивность каллусогенезов, частота каллусогенезов, жизнеспособность каллусов

Короткий адрес: https://sciup.org/14336605

IDR: 14336605 | УДК: 58.085

Текст научной статьи Оценка стрессоустойчивости различных генотипов сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) с помощью биотехнологического метода

В настоящее время существует множество глобальных экологических проблем: сокращение генофонда биосферы, загрязнение окружающей среды, сокращение площади лесов, опустынивание, деградация почв и т. д. В последние годы прослеживается тенденция глобального изменения климата. В связи с этим всем живым организмам, особенно растениям, ведущим прикрепленный образ жизни, приходится адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.

Образование каллуса – защитная реакция на поранение растительной ткани, а также на изменение эндогенного или экзогенного гормонального баланса. Каллус представляет собой неорганизованно пролиферирующую ткань, состоящую из однородных недифференцированных клеток. Установлено, что способность изолированной ткани к каллусообразованию зависит, прежде всего, от генотипа материнского растения, а также от условий культивирования [1, 2].

Среди преимуществ использования клеточных моделей отмечается скорость ответа, возможность контролирования условий культивирования, в том числе и путем создания искусственных стрессовых ситуаций. В настоящее время есть работы в области физиолого-биохимических процессов клеточных популяций, подтверждающие наличие связи между особенностями каллусогенеза и интактными растениями, в которых показана сохранность биохимической специализации (накопление смолы, фенолов в кал-лусных культурах в зависимости от индивидуальных особенностей исходных деревьев) [3, 4].

Считается, что клеточные культуры in vitro – это удобные, хорошо контролируемые модели, которые могут быть использованы в качестве селекционных, индикационных биотест-систем и для лесных древесных растений. В последнее время появляется все больше исследований, посвященных изучению влияния различных стрессирующих факторов на растительные организмы (тяжёлые металлы, вирусы, низкие и высокие температуры окружающей среды, засоление) с помощью биотехнологического метода [2, 5–11]. Однако исследований по хвойным дре- весным растениям, в частности сосне обыкновенной, мало. Объясняется это, по-видимому, трудностью её использования как объекта биотехнологических исследований из-за высокой степени инфицируемости вводимого в культуру материала, а также из-за содержания большого количества вторичных соединений (фенолов, терпенов и т. д.), которые в изолированных тканях активизируются и ингибируют деление и рост клеток [12].

Цель работы – установить возможность индикации взрослых деревьев сосны обыкновенной на устойчивость к стрессовым факторам с помощью каллусных культур in vitro .

Решаемые задачи :

-

✓ накопление экспериментальных данных об особенностях каллусогенезов различных генотипов сосны обыкновенной;

-

✓ определение наиболее быстрых и доступных для учета реакций каллусогенезов параметров, наглядно их дифференцирующих.

Объекты и методы. В работе использованы деревья сосны обыкновенной, отобранные Н. Ф. Кузнецовой на модельном объекте «Острогожск» (Воронежская обл.). Для получения кал-лусных культур брали стеблевые экспланты молодых побегов размером 1,0–1,5 см. Каллусные культуры получали и выращивали в условиях культуральной комнаты (2 000 лк, 16-часовой фотопериод, 25–26 °С). Для каждого генотипа исходного дерева брали не менее 20 эксплантов. Эксперимент проводился в 3-кратной повторности. Базовой питательной средой служила среда Мурасига и Скуга с половинным составом макросолей [13], гормональное обеспечение осуществляли, используя α -НУК (Sigma, США) в концентрации 2 мг/л и 6-БаП (Sigma, США) – 0,5 мг/л. Углеводное питание обеспечивали 3 %-й сахарозой.

Оценку каллусогенеза проводили визуально с интервалом 5–7 сут по следующим признакам:

-

✓ скорость инициации первичных каллус-ных культур (СК, сут);

-

✓ интенсивность каллусогенеза (ИК, балл) -рост биомассы каллусной ткани по объёму за фиксированный период культивирования по 5-балль-

- ной системе: 1 балл – следы новой ткани; 2 балла – объем каллусной ткани меньше объема экспланта; 3 балла – объем каллуса равен объему экспланта; 4 балла – объем каллусной ткани больше объема экспланта; 5 баллов – интенсивный рост каллусной ткани, в разы превышающий объем экспланта;

-

✓ частота каллусогенеза (ЧК, %) - отношение эксплантов, образовавших каллус, к общему их числу;

-

✓ жизнеспособность клеточных культур -появление (сутки) и скорость распространения поврежденной каллусной ткани. Живая и мертвая каллусные ткани визуально легко различаются: светлая – живая и темно-коричневая – поврежденная. Процесс старения каллусных культур в течение одного цикла культивирования оценивали по 5-балльной системе: 1 балл – появление на каллусе одного небольшого участка мертвой ткани; 2 балла – объем некротической ткани заметно меньше объема живой; 3 балла – объем темно-коричневой ткани равен объему светлой ткани; 4 балла – объем темно-коричневой ткани значительно больше объема светлой; 5 баллов – 100 %-е поражение каллусной ткани (вся ткань темно-коричневого цвета).

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы Stadia.

Оценка эффективности каллусогенезов стеблевой ткани сосны обыкновенной в зависимости от генотипических особенностей дерева

|

№ дерева |

Эффективность каллусогенезов |

|

|

Частота образования, шт./% |

Скорость образования, сут |

|

|

28 |

96,2 |

5 |

|

36 |

81,2 |

5 |

|

14 |

66,6 |

5 |

|

46 |

64,2 |

5 |

|

41 |

50,0 |

7 |

|

11 |

44,4 |

10 |

|

45 |

41,6 |

15 |

|

34 |

33,3 |

10 |

|

8 |

16,6 |

15 |

|

4 |

14,2 |

15 |

Результаты и обсуждение . В ходе эксперимента было установлено, что одним из наиболее информативных параметров, который можно применять в целях индикации, является ЧК. Все деревья по порядку убывания значений данного признака расположились следующим образом: № 28, 36, 14, 46, 41, 11, 45, 34, 8, 4. Далее исследуемые деревья были разбиты на 2 группы: условно устойчивые (ЧК 96,0–50,0 %) – № 28, 36, 14, 46, 41 и условно чувствительные (ЧК 44,4–14,2 %) – № 11, 45, 34, 8, 4 (таблица).

Отмечена прямая зависимость между частотой каллусогенеза и скоростью инициации первичных каллусов. Культуры, имеющие высокие показатели ЧК (условно устойчивые), характеризовались и высокими показателями их инициации – первые реакции наблюдались на 5–7-е сут, и наоборот – у культур с низкими показателями ЧК (условно чувствительные) первые реакции фиксировались на 10–15-е сут (в 2–3 раза медленнее условно устойчивых). Так, например, у дерева № 28 с самым высоким значением ЧК (96,2 %) первичные каллусы появлялись на 5-е сут, в то время как у дерева № 4 с самым низким показателем ЧК (14,2 %) – только на 15-е сут.

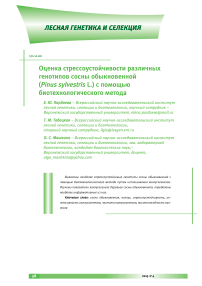

В ходе оценки процесса каллусогенеза по показателю ИК нам удалось выявить наиболее информативные фазы культивирования: начальная и завершающая (рис. 1). Для обеих стадий интенсивность нарастания биомассы клеток выше в группе условно устойчивых деревьев.

Несмотря на наличие разницы по данному показателю между условно чувствительными и условно устойчивыми деревьями, мы пришли к заключению, что для целей индикации предпочтительнее использовать параметр ЧК, тесно связанный со скоростью инициации каллусоге-неза, а не показатель ИК. Это связано с тем, что одной из основных задач настоящего исследования является поиск показателей, более простых по учёту и информативных по проявлению реакций. Кроме того, оценка ИК, осуществляемая либо по балльной системе, либо по массе, не лишена элементов субъективизма в первом случае и достаточно трудоёмка – во втором. К тому же следует учитывать факт, что на этапе экспоненци- ального нарастания биомассы различия в реакции постепенно сглаживаются, вследствие чего признак ИК становится менее информативным [14–16].

В завершающей фазе одного цикла культивирования все клеточные культуры подвержены угнетению ростовых процессов и в дальнейшем – гибели. Одним из ведущих факторов, определяющих ход данного процесса, являются генотипические особенности исходного дерева.

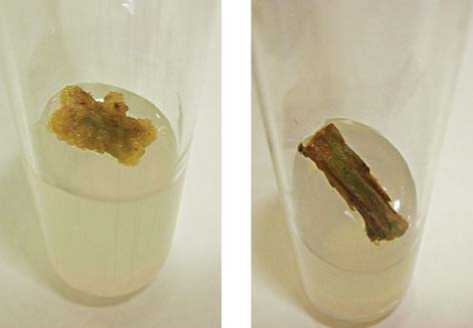

Степень жизнеспособности клеточных культур определяли по наличию или отсутствию повреждённых клеток, их количеству и скорости распространения некротических процессов. Оценку проводили от начала процесса старения ткани до её гибели, применяя признак жизнеспособности по 5-балльной системе (рис. 2).

б

Рис. 1. Эффективность каллусогенезов сосны обыкновенной в зависимости от генотипических особенностей дерева (10-е сут культивирования):

а – дерево № 28 (условно устойчивое);

б – дерево № 4 (условно чувствительное)

Рис. 2. Жизнеспособность каллусных культур стеблевых эксплантов сосны обыкновенной в течение одного цикла культивирования: а – нормальная жизнеспособная каллусная культура (0 баллов);

б – очаги некротической ткани (3 балла); в – объем поврежденной ткани больше объема светлой, жизнеспособной (4 балла); г – 100%-е поражение каллусной ткани (5 баллов)

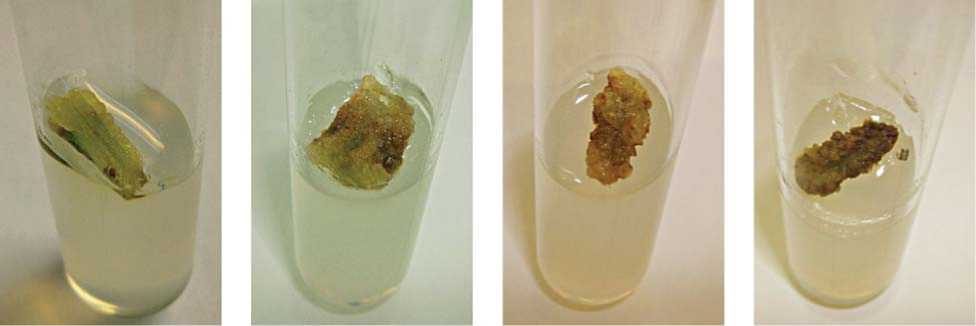

Установлено, что сроки начала появления первых некротических участков варьировали в широких пределах – от 5 до 30 сут (рис. 3). Момент появления первых культур с единичными очагами погибших клеток – это начало некротических процессов. Срок распространения некрозов ткани также сильно различается (от 5 до 25 сут). Полученные данные говорят о том, что продолжительность жизни культур, относящихся к группе условно устойчивых деревьев, в 2–3 раза больше, чем чувствительных.

Рис. 3. Оценка жизнеспособности каллусных культур стеблевых эксплантов сосны обыкновенной в зависимости от генотипа исходных деревьев

Выявлена определённая связь между признаком частоты каллусогенеза и визуальным проявлением его старения. Культуры с высокими показателями ЧК (50–96,2 %) отличались и большей жизнеспособностью (20–30 сут). Культуры с малыми значениями ЧК (14,2–44,4 %) погибали на 10–15-е сут культивирования.

Выводы. Общая тенденция, наблюдающаяся в реакциях каллусогенезов, направлена на дифференциацию деревьев по отклику на стрессовые условия культивирования. Данный факт является свидетельством высокой индикационной способности каллусогенезов сосны и возможности использования данного метода с целью выбора наиболее устойчивых генотипов. Выявлены наиболее информативные индикационные признаки: скорость инициации каллусов и связанные с ней частота и жизнеспособность каллусных культур в течение одного цикла.

Список литературы Оценка стрессоустойчивости различных генотипов сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) с помощью биотехнологического метода

- Лутова, Л. А. Биотехнология высших растений/Л. А. Лутова. -СПб.: Изд-во Спб. ун-та, 2010. -240 с.

- Кунах, В. А. Пластичность генома соматических клеток и адаптивность растений/В. А. Кунах//Молекулярная и прикладная генетика. -2011. -Т. 12. -С. 7-14.

- Park, S. Y. Micropropropagation of Salix pseudolasigyne from nodal exsplants/S. Y. Park//Plant Cell, Tissue and Organ Culture. -2008. -V. 93. -№ 3. -P. 341-346.

- Путенихин, В. П. Микроклональное размножение зрелых хвойных растений/В. П. Путенихин, И. Марке, Д. Эвальд//Успехи современной биологии. -1991. -Т. III. -№ 1. -С. 137-143.

- Induction of metal binding compounds and antioxidative deferense in callus cuitures of two black poplar (P. nigra) clones with different tolerance to cadmium/Valentina Iori, Fabrizio Pietrini, Angelo Massacci, Massimo Zacchini//Plant Cell, Tissue and Organ Culture. -2012. -V. 108. -P. 17-26.

- Drought induced alterations in growth, osmotic potential and in vitro regeneration of soybean cultivars/G. Sakthivelu, M. K. Akitha Devi, P. Giridhar, T. Rajasekaran, G. A. Ravishankar, T. Nedev, G. Kosturkova//Gen. Appl. Plant Physiology. -2008. -V.34 (1-2). -P.103-112.

- Manoj Kulkarni. In vitro screening of tomato genotypes for drought resistance using polyethylene glycol/Manoj Kulkarni, Uday Deshpande//African Journal of Biotechnology. -2007. -V. 6 (6). -P. 691-696.

- Тихонова, И. Г. Создание устойчивых к вирусам форм вишни методами биотехнологии//Генетические основы эволюции и селекции: сб. науч. тр./И. Г. Тихонова. -Воронеж: НИИЛГиС, -2002. -С. 94-98.

- Терлецкая, Н. В. Неспецифические реакции зерновых злаков на абиотические стрессы in vivo и in vitro/Н. В. Терлецкая. -Алматы: Ин-т биологии и биотехнологии растений, 2012. -206 с.

- Петров, Ю. П. Взаимосвязь роста каллуса и числа клубеньков у гороха посевного Pisum sativum/Ю. П. Петров//Цитология. -2012. -Т. 54. -№ 12. -С. 925-932.

- Евсеева, Р. П. Использование асептической культуры тканей в исследованиях морозостойкости яблони/Р. П. Евсеева, В. С. Кудрявкин//Актуальные вопросы генетики и селекции растений. -Новосибирск. -1980. -292 с.

- Шестибратов, К. А. Лесная Биотехнология: методы, технологии, перспективы/К. А. Шестибратов, В. Г. Лебедев, А. И. Мирошников//Биотехнология. -2008. -№ 5. -С. 3-22.

- Murashige, T. A. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobaceo tissue cultures/T. A. Murashige, Т. Skoog/Phisiologia Plantarum. -1962. -V. 15. -Р. 473-497.

- Гамбург, К. З. Оценка эффективности каллусообразования и регенерации яровых сортов ячменя, районированных на территории Украины/К. З. Гамбург, Н. И. Рекославская, Я. Б. Блюм//Цитология и генетика. -2009. -№ 4. -С. 12-19.

- Филиппова, И. П. Каллусные культуры сибирских видов хвойных/И. П. Филиппова//Вестник Красс. ГАУ. -2010. -№ 9. -С.54-59.

- Петров, Ю. П. Взаимосвязь роста каллуса и числа клубеньков у гороха посевного Pisum sativum/Ю. П. Петров//Цитология. -2012. -Т. 54. -№ 12. -С. 925-932.