Оценка связи "среда-растительность" при изучении растительности засоленных экотопов юго-востока Европы и сопредельных территорий

Автор: Юрицына Н.А., Бондарева В.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 1 т.26, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются экологические факторы, определяющие формирование растительного покрова засоленных местообитаний Юго-Востока Европы.

Юго-восток европы, засоленные местообитания, растительность, метод ж. браун-бланке, экологические факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/148315042

IDR: 148315042 | УДК: 528.9:581.0

Текст краткого сообщения Оценка связи "среда-растительность" при изучении растительности засоленных экотопов юго-востока Европы и сопредельных территорий

Юго-Восток Европы – это «пограничный» район Европы с восточной границей по р. Урал, куда в рамках нашего исследования попадает в основном Европейское Заволжье (рис. 1). Административные единицы, входящие в состав этого региона, следующие: Республика Калмыкия, Астраханская, Волгоградская, Саратовская и Самарская области, а также небольшой участок Оренбургской – в пределах Российской Федерации; «европейские» части Западно-Казахстанской (Уральской) и Атырауской (Гурьевской) областей – в границах Республики Казахстан. Под «сопредельными территориями» нами понимается узкая азиатская полоса вдоль р. Урал с озерами Чалкар и Индер.

Занимаясь изучением растительности засоленных экотопов Юго-Востока Европы, мы попытались выяснить, какими же экологическими факторами объясняется ее значительное фитоценотическое разнообразие и пространственная дифференциация в условиях этого крупного аридного мегарегиона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Классификация исследуемых нами сообществ – преимущественно экологофлористическая, соответствует общим установкам направления Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964; Westhoff, van der Maarel, 1978; Миркин, Наумова, 1998), а также для флористически сильно обедненных сообществ класса Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et Tx. ex A. de Bolòs y Vayreda 1950 был применен «дедуктивный» подход (Kopecký, Hejný, 1971, 1974).

Рис. 1. Район исследований

Названия и номенклатура традиционно выделенных синтаксонов соответствуют правилам 3-го издания «Международного кодекса фитоценологической номенклатуры» – ICPN (Weber et al., 2000), а установленных дедуктивным методом – правилам, предложенным K. Kopecký с соавторами (1995).

Названия таксонов приводятся преимущественно по Flora Europeae (Tutin et al., 1964-1993; http://rbg- , отсутствующих там – по сводке С.К. Черепанова (1995). В отдельных случаях принято широкое понимание (sansu lato) вида (Aeluropus littoralis, Euphorbia esula, Suaeda corniculata, Xanthium strumarium) или же агрегации близких по экологии видов и подвидов одного рода (Agrostis, Juncus, Galium verum).

При компьютерной обработке материалов использованы пакеты программ Juice v. 7.0. (Tichy, 2002; , MEGATAB (Hennikens, 1996), TWINSPAN (Hill, 1979б).

Как было установлено, на засоленных экотопах Юго-Востока Европы встречаются сообщества 11 классов растительности – Artemisietea lerchianae Golub 1994, Crypsidetea aculeatae Vicherek 1973, Festuco-Puccinellietea Soό ex Vicherek 1973, Glycyrrhizetea glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995, Molinio-Arrenatheretea Tx. 1937, Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. et Bolòs 1958, Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941, Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et Tx. ex A. de Bolòs y Vayreda 1950, Scorzonero-Juncetea gerardii Golub et al. 2001, Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958 и одного неустановленного. Синтаксоны ранга ниже класса представлены следующим образом: 1 подкласс, 16 порядков (в том числе 3 неустановленных), 1 подпорядок, 23 союза (в т. ч. 4 неустановленных), 3 подсоюза, 69 ассоциаций и 15 их вариантов, 18 субассоциаций и 4 их варианта, 14 сообществ и 2 их варианта. 3 сообщества и 4 ассоциации из вышеперечисленных находятся в пространстве между классами, а одна ассоциация – между союзами (Юрицына, 2016).

При таком разнообразии растительных сообществ и огромных размерах Юго-Востока Европы охватить натурными инструментальными измерениями и получить многие количественные значения целой совокупности экологических факторов, определяющих развитие растительности засоленных экотопов этой территории, не представлялось возможным. Поэтому для оценки связи «среда-растительность» нам пришлось использовать метод бестрендового анализа соответствия (метод DCA) (Hill, 1979а; Hill, Gauch, 1980). Он и позволил определить для рассматриваемой растительности ведущие экологические факторы ее формирования и распространения в указанном регионе.

DCA-ординация проводилась с помощью встроенного в программу Juice модуля «Ordijuice» (Zelený, Tichý, 2009) из программного пакета R (R Development.., 2008). Обработке подвергались низшие синтаксоны ранга «ассоциация-сообщество» с константностями видов, их перечень вместе с указанием цитированных литературных источников приводится в легенде к рисунку 2. Для более четкого анализа из общего флористического списка были удалены случайные виды с постоянством менее 20%.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

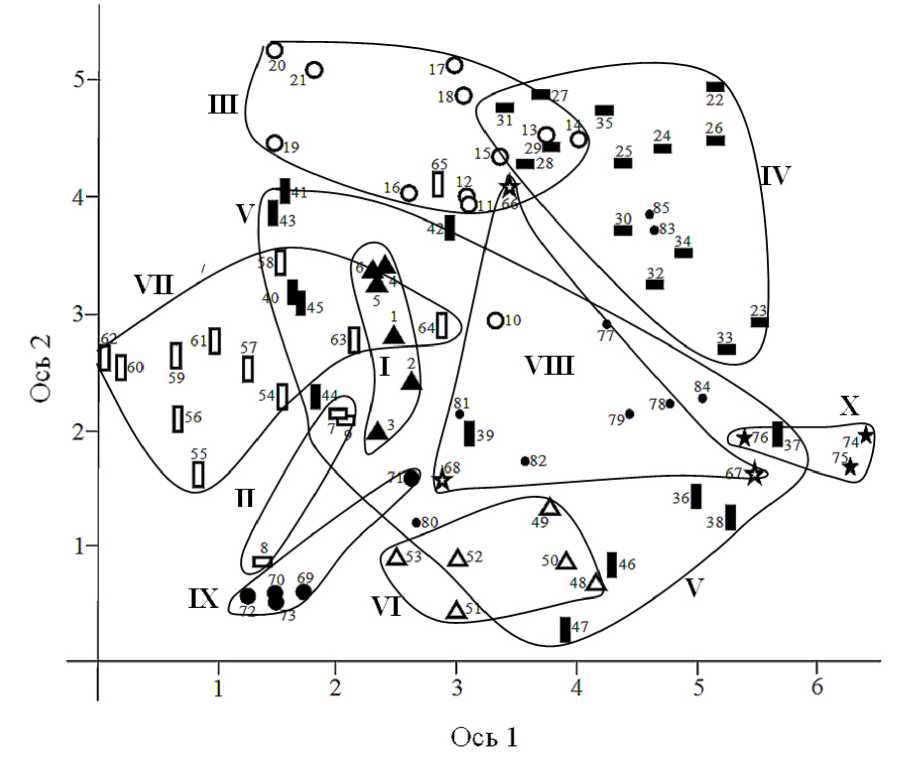

На рис. 2 показано расположение отдельных синтаксонов ранга «ассоциация-сообщество» (всего 85 штук) и описанных нами классов растительности относительно осей DCA-ординации. Ось 1 интерпретируется нами как ось увлажнения почвы под сообществами, а ось 2 – как фактор почвенного засоления.

DCA-анализ показал, что сообщества засоленных местообитаний довольно разнородны по обоим указанным градиентам. Как видно из рис. 2, сообщества всех классов достаточно четко дифференцированы в пространстве двух ведущих факторов: у ряда классов ареалы оказались явно отграниченными друг от друга, но одновременно с этим у других они значительно перекрываются. Рассмотрим более подробно распределение сообществ в пространстве диаграммы.

▲ i □ п о in - rv | v д vi □ vii ★ viii eix * x

Рис. 2. DCA-ординация синтаксонов засоленных экотопов Юго-Востока Европы ( римскими цифрами обозначены классы растительности, арабскими – низшие синтаксоны)

I – Кл. Crypsidetea aculeatae: 1, 2 – Alismato-Salicornietum Golub 1985 (Golub, Mirkin, 1986; Голуб, Чорбадзе, 1988); 3 – Argusio-Phragmitetum Golub et Mirkin 1986 (Golub, Mirkin, 1986); 4 – Bolboschoeno maritimi-Salicornietum Golub et Yuritsyna 2001 (Голуб, Юрицына, 2001); 5 – Salicornio-Chenopodietum rubri Golub et Yuritsyna 2001 (ibid.); 6 – Spergulario salinae-Eleocharietum parvulae Golub et Yuritsyna 2001 (ibid.);

II – кл. Phragmito-Magno-Caricetea: 7 – Rhaponticetum serratuloidis Golub et Saveljeva 1991 (Golub, Saveljeva, 1991); 8 – Phalaroido-Scirpetum Golub et Mirkin 1986 (Golub, Mirkin, 1986); 9 – Typha laxmanii -сообщество (Голуб, Чорбадзе, 1988) ;

III - кл. Thero-Salicornietea : 10 - Bassia hyssopifolia-Suaeda salsa- сообщество ( Freitag et al., 2001); 11 – Salicornietum prostratae Soó 1947 corr. 1964 (ibid.); 12 – Salicornio perennantis-Suaedetum salsae Freitag et al. 2001 (ibid.); 13 - Salsoletum acutifoliae Freitag et al. 2001 (ibid.); 14 - Suaeda acuminata-Salicornia perennans- сообщество (ibid.); 15 – Suaedetum eltonicae Freitag et al. 2001 (ibid.); 16 - Suaedetum salso-prostratae Freitag et al. 2001 (ibid.); 17 - Salicornio perennantis-Suaedetum corniculatae Yuritsyna et al. in Karpov et Yuritsyna 2006 (Карпов, Юрицына, 2006); 18 – Suaedetum corniculatae Burtzeva in Mirkin et al. 1992 (Freitag et al., 2001); 19 – Puccinellio giganteae-Camphorosmetum songoricae Freitag et al. 2001 (ibid.); 20, 21 – Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Golub et Lysenko 1997 ass. inval. (Лысенко и др., 2003; Голуб, Лысенко, 2004);

IV - кл. Salicornietea fruticosae : 22 - BC Halocnemum strobilaceum -[ Salicornietea fruticosae ] (Голуб, Юрицына, 2013); 23 – Suaedo confusae-Kalidietum caspici Golub et Yuritsyna 2013 (ibid.); 24 – BC Halocnemum strobilaceum -[ Artemisio santonici-Puccinellion fominii ] (ibid.); 25 - BC Petrosimonia oppositifolia -[ Artemisio santonici-Puccinellion fominii ] (Голуб, Юрицына, 2012); 26 - BC Limonium suffruticosum -[ Artemisio santonici-Puccinellion fominii ] (ibid.); 27 - BC Halimione verrucifera -[ Artemisio santonici-Puccinellion fominii ] (ibid.); 28 - BC Limonium bellidifolium- [ Artemisio santonici-Puccinellion fominii ] (ibid.); 29 - BC Limonium gmelinii -[ Artemisio santonici-Puccinellion fominii ] (ibid.); 30 - Puccinellio fominii-Halimionetum verrucifera e Shelyag-Sosonko et al. 1989 (Голуб, Юрицына, 2013); 31 - Suaedo corniculatae-Halimionetum verruciferae Golub et Yuritsyna 2013 (ibid.); 32 - Kalidietum foliati Golub et Corbadze 1989 (Golub, Corbadze, 1989); 33 - Limonietum suffruticosi Golub et Corbadze 1989 (ibid.); 34 - Suaedo salsae-Halocnemetum Golub et Corbadze 1989 (ibid.); 35 -BC Halocnemum strobilaceum -[ Thero-Salicornietea-Salicornietea fruticosae ] (Голуб, Юрицына, 2013);

V – кл. Festuco-Puccinellietea: 36 – Artemisio pauciflorae-Camphorosmetum monspeliacae Grebenyuk et al. in Golub et al. 2006 (Гребенюк и др., 2000); 37 – Suaedetum physophorae Grebenyuk et al. in Golub et al. 2006 (ibid.) ; 3 8 - Tanaceto-Kochietum prostratae Grebenyuk et al. in Golub et al. 2005 (ibid.) ; 39 - Puccinellietum tenuissimae Karpov et Mirkin 1985 (Карпов, Юрицына, 2006); 40 - Atriplici laevis-Elytrigietum repentis Golub et al. 2001 (Юрицына, 2016); 41 – Atriplici prostratae-Suaedetum corniculatae Golub et Lysenko 1997 ass. inval. (Голуб, Лысенко, 1997); 42 - Chenopodio glauci-Suaedetum corniculatae Golub et Lysenko 2004 ass. inval. (Голуб, Лысенко, 2004); 43 - Festuco arundinaceae-Plantaginetum salsae Golub et Lysenko 1997 ass. inval. (Голуб, Лысенко, 1997); 44 – Poo pratensis-Lepidietum latifolii Golub et Lysenko 1997 ass. inval. (Лысенко и др., 2003); 45 – Rumici maritimi-Salicornietum perennanti Golub et Lysenko 2004 ass. inval. (Голуб, Лысенко, 2004); 46 – Artemisio santonicae-Leymetum ramosi Golub et Saveljeva 1991 (Golub, Saveljeva, 1991); 47 – Rorippo brachycarpae-Caricetum stenophyllae Golub et Saveljeva 1991 (ibid.);

VI – кл. Glycyrrhizetea glabrae: 48 – Agropyretum fragilis Ageleuov et Golub in Golub 1995 (Агелеуов, Голуб, 1989); 49 – Elytrigio-Aeluropodetum Ageleuov et Golub in Golub 1995 (ibid.); 50 – Glycyrrhizo glabrae-Leymetum ramosi Ageleuov et Golub in Golub 1995 (ibid.); 51 – Cichorio-Lactucetum serriolae Golub et Mirkin 1986 (Golub, Mirkin, 1986); 52 – Cynancho-Artemisietum santonicae Golub et Mirkin 1986 (ibid.); 53 – Lepidio-Cynodontetum Golub et Mirkin 1986 (ibid.);

VII - кл. Scorzonero-Juncetea gerardii : 54 - Limonio tomentelli-Puccinellietum bilykianae Golub et Saveljeva in Golub 1995 (Голуб, Савельева, 1988); 55 – Lythro-Poetum palustris Golub et Saveljeva in Golub 1995 (ibid.); 56 – Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et Saveljeva in Golub 1995 (ibid.); 57 – Triglochino-Puccinellietum giganteae Golub et Saveljeva in Golub 1995 (ibid.); 58 – Atriplici prostratae-Salicornietum perennanti Golub et Lysenko 1999 (Голуб, Лысенко, 1999); 59 – Bolboschoeno maritimi-Glaucetum maritimae Golub et Lysenko 1999 (ibid.); 60 – Inulo hirtae-Plantaginetum mediae Golub et Lysenko 1999 (ibid.); 61 – Spergulario salinae-Plantaginetum majoris Golub et Lysenko 1999 (ibid.); 62 – Trifolio pratensis-Juncetum compressi Golub et Lysenko 1999 (ibid.); 63 – Plantagini-Puccinellietum giganteae Golub et Tchorbadze 1995 (Golub, Tchorbadze, 1995); 64 – Salsolo sodae-Eleocharietum klingei Golub et Saveljeva 1991 (Golub, Saveljeva, 1991); 65 – Tripolio pannonici-Phragmitetum Golub et Yuritsyna 2001 (Голуб, Юрицына, 2001);

VIII - кл. Nerio-Tamaricetea : 66 - Suaedo acuminatae-Tamaricetum gracilis Golub et Yuritsyna 2001 (Голуб, Юрицына, 2001); 67 – Agropyri fragilis-Tamaricetum ramosissimae Golub et al. 1998 (Голуб и др., 1998); 68 – Atriplici aucheri-Tamaricetum ramosissimae Golub et al. 1998 (ibid.);

IX – кл. Molinio-Arrenatheretea: 69 – Bolboschoeno-Glycyrrhizetum echinatae Golub et Mirkin 1986 (Golub, Mirkin, 1986); 70 – Bolboschoeno-Inuletum britannicae Golub et Mirkin 1986 (ibid.); 71 – Polygono-Aeluropodetum pungentis Golub et Mirkin 1986 (ibid.); 72 – Eleocharito-Butometum umbellati

Ageleuov et Golub in Golub 1995 (Агелеуов, Голуб, 1989); 73 – Elytrigio-Beckmannietum eruciformis Ageleuov et Golub in Golub 1995 (ibid.);

X – кл. Artemisietea lerchianae : 74 – Anabasietum aphyllae Golub 1994 (Golub, 1994б); 75 – Kochietum prostratae Golub 1994 (ibid.); 76 – Salsoletum dendroidis Golub 1994 (ibid.);

неустановленный класс: 77 – Suaedo salsae-Frankenietum hirsutae Golub et Čorbadze 1989 (Golub, Čorbadze, 1989); 78 – Suaedo-Petrosimonietum Golub 1986 (Голуб, 1986; Golub, Čorbadze, 1989);

сообщества в пространстве между Scorzonero-Juncetea gerardii и Festuco-Puccinellietea : 79 – Alhagio-Artemisietum santonicae Golub et Tchorbadze in Golub 1994 (Golub, 1994а); 80 – Eleocharietum oxylepidis Golub et Saveljeva 1991 (Golub, Saveljeva, 1991) ; 81 - Elytrigio repentis-Cynodontetum Golub et Tchorbadze 1995 (Golub, Tchorbadze, 1995); 82 – Limonio sareptani-Puccinellietum dolicholepis Golub et Saveljeva 1991 (Golub, Saveljeva, 1991);

сообщества в пространстве между Thero-Salicornietea и Salicornietea fruticosae : 83 – Petrosimonia oppositifolia-Suaeda acuminata- сообщество (Freitag et al., 2001); 84 – Salsola tragus-Suaeda acuminata- сообщество (ibid.); 85 – Suaeda altissima-Suaeda acuminata- сообщество (ibid.).

Горизонтальная ось (ось 1) демонстрирует тренд уменьшения увлажнения .

Крайнюю левую позицию на ней занимает кл. Scorzonero-Juncetea gerardii Golub et al. 2001 (группа VII), сообщества которого встречаются главным образом на экотопах с высоким уровнем увлажнения - в речных поймах Правобережья Волги и по берегам озер и лиманов северо-западного сектора Волго-Уральского междуречья и дельты Волги. Крайняя правая позиция - у сообществ кл. Artemisietea lerchianae Golub 1994 (группа X), занимающих самые сухие экотопы - склоны и шельфы Бэровских бугров с бурыми полупустынными почвами в дельте Волги.

В левое крыло схемы (зону наибольшего увлажнения), кроме кл. Scorzonero-Juncetea gerardii, попадают классы Festuco-Puccinellietea Soό ex Vicherek 1973 (группа V), Molinio-Arrenatheretea Tx. 1937 (группа IX), Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novak 1941 (группа II) и Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958 (группа III). В целом это преимущественно сообщества речных пойм (реки Предволжья, р. Урал), депрессий различного размера северной части Заволжья, побережий озер и лиманов южной части Юго-Востока Европы (включая дельту р. Волга).

Все указанные классы, кроме Phragmito-Magno-Caricetea , переходят в центральную часть диаграммы, где к ним добавляются Crypsidetea aculeatae Vicherek 1973 (группа I), Glycyrrhizetea glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995 (группа VI), Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. et Bolòs 1958 (группа VIII), Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et Tx. ex A. de Bolòs y Vayreda 1950 (группа IV), неустановленный класс (синтаксоны 77, 78) и сообщества из пространства между классами Scorzonero-Juncetea gerardii и Festuco-Puccinellietea (синтаксоны 79-82). В целом это преимущественно ценозы, занимающие разнообразные структурные элементы (от пересыхающих русел до террас) долин водотоков разного размера, а также берега озер, лиманов и Каспийское побережье, депрессии различного размера - в том числе и образующиеся при высыхании водоемов в жаркий период или при долговременном отсутствии осадков; кроме того отмечаются они и на склонах Бэровских бугров. Распространены эти сообщества практически по всему Юго-Востоку Европы, за исключением Западного Предволжья (Волгоградская область), крайнего севера Заволжья (Самарская область) и северного участка (в контексте нашего исследования) долины р. Урал.

В правом крыле схемы остаются только классы Festuco-Puccinellietea (группа V), Nerio-Tamaricetea (группа VIII), Salicornietea fruticosae (группа IV) и неустановленный (синтаксоны 77, 78), к которым добавляются Artemisietea lerchianae (группа X) и сообщества из пространства между Thero-Salicornietea и Salicornietea fruticosae (синтаксоны 83-85). Эти ценозы характерны преимущественно для разных частей склонов Бэровских бугров, их шлейфов и межбугровых понижений, а также различных депрессий, реже - побережий. География этой группы примерно такая же, как и у «центральной». Большая их часть описана в южных районах Юго-Востока Европы (Волго-Уральское междуречье, дельта р. Волга).

Вертикальная ось (ось 2) показывает увеличение градиента засоления.

Крайние нижние позиции на этом градиенте (с наименьшим засолением) занимают классы Festuco-Puccinellietea (группа V), Glycyrrhizetea glabrae (группа VI), Molinio-Arrenatheretea (группа IX), Phragmito-Magno-Caricetea (группа II) и группа сообществ в пространстве между Scorzonero-Juncetea gerardii и Festuco-Puccinellietea (синтаксоны 79-82). Сюда входят синтаксоны, ценозы которых формируются преимущественно в «пойменных» условиях, располагаясь как непосредственно в речных поймах (главным образом р. Урал, дельта р. Волга, Волго-Ахтубинская пойма) - на гривах различной высоты, в различных пойменных депрессиях и прирусловьях проток и ериков, так и по окраинам лиманов юга Юго-Востока Европы. Кроме того, они могут отмечаться в понижениях между буграми Бэра в дельте Волги. Эта совокупность сообществ характеризуется преимущественно слабо- и среднезасоленными почвами. Географически такие сообщества привязаны, главным образом, к юго-западной [запад (Предволжье) и северо-запад (Заволжье) Прикаспийской низменности, дельта р. Волга] и юго-восточной (пойма р. Урал) частям Юго-Востока Европы.

Крайние верхние позиции на оси (с наибольшим засолением) занимает кл. Thero-Salicornietea (группа III) - его ареал почти полностью лежит в зоне максимальных значений градаций засоления, а также значительная часть единиц кл. Salicornietea fruticosae (группа IV). Эти сообщества отмечены, в основном благодаря классу Thero-Salicornietea , практически по всей территории Юго-Востока Европы. Формируются они на солончаках, в разномасштабных засоленных депрессиях, по берегам соленых рек и водотоков, а также по побережьям соленых озер (включая крупные - Эльтон, Булухта, Баскунчак и др.).

Из всей совокупности классов в центральную зону схемы не попадает только Glycyrrhizetea glabrae (группа VI), все же остальные - частично или полностью -располагаются именно в ней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, наибольшее синтаксономическое разнообразие растительности засоленных экотопов прослеживается в группе центральной зоны, как по увлажнению почв, так и по почвенному засолению.

Наиболее широкой амплитудой по обеим ординационным осям и максимальным наложением на экологические ареалы других классов отличается кл. Festuco-Puccinellietea (группа V). На наш взгляд, это, прежде всего, связано со значительной структурной неоднородностью этого высшего синтаксона (возможно, отчасти искусственно созданной), что говорит о большом разнообразии параметров среды, в условиях которых существуют его ценозы, имеющие, к тому же, и один из наибольших географических ареалов в нашем исследовании. Помимо вышеназванных, вероятно, влияет и тот факт, что это - один из наиболее хорошо представленных в анализе классов по количеству низших синтаксонов.

Очевидный разброс синтаксонов с одинаковым географическим «адресом» по всей плоскости схемы (а «географических соседей» – зачастую, в ее противоположные углы), с одновременной концентрацией на определенных участках схемы территориально сильно удаленных друг от друга единиц подтверждает интразональную сущность сообществ засоленных местообитаний.

Авторы выражают признательность за консультации д.б.н. Голубу В.Б. и к.б.н. Костиной Н.В. (ИЭВБ РАН, г. Тольятти).

Список литературы Оценка связи "среда-растительность" при изучении растительности засоленных экотопов юго-востока Европы и сопредельных территорий

- Агелеуов Е.А., Голуб В.Б. Флористическая классификация лугов р. Урал. М., 1989. 46 с. Деп. в ВИНИТИ 23.06.89, № 4148-В89.

- Голуб В.Б. Сообщества Glycyrrhizetea glabrae на Нижней Волге//Классификация растительности СССР (с использованием флористических критериев)/Под ред. Б.М. Миркина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. С. 159-172.

- Голуб В.Б., Лысенко Т.М. К характеристике растительных сообществ Ставропольской депрессии (Самарская область). Тольятти: ИЭВБ РАН, 1997. 51 с. Деп. в ВИНИТИ 04.11.97, № 3362-В97.

- Голуб В.Б., Лысенко Т.М. Травянистая растительность нижней части поймы р. Тишерек (Самарская область)//Бюл. «Самарская Лука». 1999. № 9/10. C. 119-142.

- Голуб В.Б., Лысенко Т.М. Галофитные растительные сообщества Майтуганской депрессии (Самарская область, Россия). Экология, фитоценология и оптимизация экосистем//Тр. Никит. бот. сада -Нац. НЦ. 2004. Т. 123. С. 114-120.