Оценка трофического статуса субарктического озера Имандра

Автор: Терентьева Ингрида Андреевна, Кашулин Николай Александрович, Денисов Дмитрий Борисович

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 1-2 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

Объектом исследования данной работы является озеро Имандра - самый большой водоем Мурманской области. Водоем в течение длительного времени подвержен многофакторному влиянию предприятий горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности региона, аэротехногенного загрязнения и энергетики. Кроме того, значителен вклад поступления коммунально-бытовых вод крупных населенных пунктов, расположенных на территории его водосбора. В результате в озере накопилось значительное количество загрязняющих и биогенных веществ, что привело к увеличению токсической нагрузки на водоем. Одной из основных экологических проблем стала интенсификация процессов антропогенного эвтрофирования. Целью данного исследования было оценить современный трофический статус озера Имандра с помощью трофического индекса (TSI) по среднегодовым значениям параметров: хлорофилла, азота общего, фосфора общего, общего органического углерода и проследить динамику изменений за более чем 20-летний период наблюдения. Изучение трофического состояния плесов озера Имандра за период 1991-2013 гг. производилось с использованием индексов трофического состояния, разработанных Карлсоном, Кратзером и Брезоником, Дунальской. Согласно рассчитанным значениям индексов плес Большая Имандра занимает эвтрофно-мезотрофный трофический статус, плес Йокостровская Имандра можно охарактеризовать как мезотрофный. Плес Бабинская Имандра, испытывающий наименьшую биогенную нагрузку, близок к олиготрофному трофическому статусу, но из-за влияния промышленных, хозяйственно-бытовых и подогретых вод КАЭС есть районы с мезотрофным состоянием. Поэтому данный плес также занимает переходное положение - с мезо-олиготрофным трофическим статусом. В настоящее время для всех изученных плесов лимитирующим фактором развития водорослей является азот. На основе математической модели Фолленвайдера для плесов озера рассчитаны величины критических фосфорных нагрузок, позволяющие контролировать поступление такого важного биогенного элемента как фосфор.

Индекс трофического состояния, общий фосфор, общий азот, хлорофилл а, общий органический углерод, эвтрофирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14294983

IDR: 14294983 | УДК: 504.4.054 | DOI: 10.21443/1560-9278-2017-20-1/2-197-204

Текст научной статьи Оценка трофического статуса субарктического озера Имандра

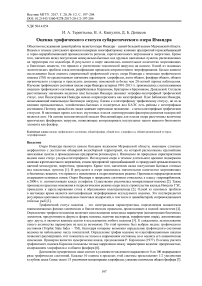

Озеро Имандра является самым большим водоемом Мурманской области, имеющим сложную морфологию с достаточно обширной водосборной территорией, на которой расположены крупнейшие населенные пункты и промышленные предприятия региона (рис.). Изначально по природным характеристикам водоем имел статус ультра-олиготрофного. Исследуемое озеро в течение длительного времени подвержено влиянию аэротехногенного загрязнения, стоков предприятий горнодобывающей и горнорудной промышленности, цветной металлургии, энергетики, транспорта. Кроме того, значителен вклад поступления бытовых сточных вод населенных пунктов [1]. В результате в озере накопилось значительное количество загрязняющих и биогенных веществ, что привело к изменениям в гидрохимическом режиме. Произошло перераспределение содержания основных ионов. Озеро Имандра в природном состоянии относилось к классу гидрокарбонатов, в 2000-х гг. соответствовало классу сульфатов. Существенно увеличилась минерализация водоема [2]. Также произошли серьезные изменения в гидрологическом режиме озера после строительства каскада Нивских ГЭС, приведших к зарегулированию стока и образованию водохранилища [2]. Одной из основных проблем в настоящее время является интенсификация эвтрофирования исследуемого водоема. Это подтверждается регулярным цветением потенциально-токсичных водорослей, в том числе и цианобактерий, сопровождающееся гибелью рыб [3].

Трофический статус водоема – это интегральная характеристика, определяемая множеством взаимосвязанных физико-химических и биологических процессов, происходящих в водной экосистеме [4]. Определение трофности водоема включает использование комплекса параметров (концентрация биогенных элементов, продуктивность фауны и флоры водоема, наличие кислорода, морфометрия озера), дополняющих друг друга, и является важным шагом в исследовании любого водоема [5]. К сожалению, использование такого количества параметров не всегда возможно. По этой причине был выбран индекс трофического состояния (Trophic State Index – TSI), благодаря которому возможно определение трофического состояния водоема по небольшому числу показателей. Определение трофии водоема по классификационным шкалам позволяет рассматривать этот показатель не только в современном состоянии, но и оценить его динамические изменения. Примером является нумерическая шкала, предложенная Р. Карлсоном (1977). В основу расчета трофического индекса Карлсона положены тесные корреляции между параметрами водоема: прозрачностью, содержанием хлорофилла а и общего фосфора [6].

Достоинство нумерических шкал состоит в условности численного выражения от 0 до 100 непрерывного ряда трофических состояний. Каждые 10 единиц в пределах этой системы представляют 1/2 увеличения в глубине диска Секки; около 1/3 увеличения концентрации хлорофилла; удвоение количества общего фосфора [7].

В 1981 г. Кратзер и Брезоник, пытаясь исследовать сезонную лимитированность азотом озер, внесли дополнительный параметр в расчет трофического индекса Карлсона, основанный на концентрации общего азота [8]. Увеличивающееся загрязнение окружающей среды приводит к изменениям в величине и качестве органического вещества, следовательно, общий органический углерод (ТОС) может быть использован как один из важнейших индикаторов продуктивности водоемов. В 2011 г. польский ученый Дунальска рассчитала трофический индекс, основанный на концентрации общего органического углерода (ТОС), что позволяет оценить метаболизм в экосистеме озера [9]. Индекс трофического состояния, предложенный Карлсоном (1977) и дополненный Кратзером и Брезоником (1981), не теряет своей актуальности и в настоящее время и довольно часто используется для характеристики водоемов [5; 10–12]. Цель данного исследования – оценить современный трофический статус озера Имандра с помощью трофического индекса (TSI) и проследить динамику изменений за более чем 20-летний период наблюдения, а также рассчитать величину критической фосфорной нагрузки.

Рис. Карта-схема расположения озера Имандра и основных промышленных предприятий Fig. Schematic map of location of Imandra Lake and major industrial enterprises

Материалы и методы

Озеро Имандра состоит из трех обособленных плесов: Большая Имандра, Йокостровская Имандра и Бабинская Имандра, соединяющихся между собой узкими проливами-салмами. Основные морфологические и гидрологические параметры исследуемых плесов представлены в табл. 1.

Таблица 1. Морфометрические характеристики оз. Имандра [13]

Table 1. Morphometric characteristics of Imandra Lake

|

Показатель |

плес Большая Имандра |

плес Йокостровская Имандра |

плес Бабинская Имандра |

озеро Имандра |

|

Длина по оси, км |

54.7 |

44.6 |

21.4 |

109 |

|

Общая площадь, км 2 |

327.5 |

361.9 |

191.0 |

880.4 |

|

S зеркала, км 2 |

311.6 |

352.2 |

148.7 |

812.5 |

|

Макс. глубина, м |

67 |

42 |

43.5 |

67 |

|

Средняя глубина, м |

14.7 |

10.9 |

16.3 |

13.9 |

|

Объем воды, км 3 |

4.58 |

3.85 |

2.43 |

10.86 |

|

S водосбора, км 2 |

4992.5 |

6070 |

1237.5 |

12300 |

Отбор проб для гидрохимического анализа производился пластиковым батометром с поверхностного и придонного горизонтов. Химический анализ проб воды проводился в Центре коллективного пользования физико-химических методов анализа при ИППЭС КНЦ РАН согласно аккредитованным методикам. Определение основных биогенных элементов, использующихся в данной работе, осуществлялось следующими методами:

-

- общий азот – фотометрическим методом после окисления персульфатом калия;

-

- общий фосфор – фотометрическим методом после окисления персульфатом калия;

-

- общий органический углерод рассчитан на основе зависимости: ТОС = 0.764 × ПО + 1.55 [14], где ПО – перманганатная окисляемость, определяемая титриметрическим методом.

Анализ содержания хлорофилла а был проведен с использованием стандартных рекомендованных методик, принятых в практике гидробиологических исследований, по схеме, принятой в ИППЭС КНЦ РАН 1 [15; 16]. Для определения концентрации хлорофиллов пробы воды объемом 1–2 л фильтровались через мембранный фильтр с диаметром пор 0.47 мкм. Экстракция хлорофиллов проводилась раствором ацетона (90 % ЧДА), оптическая плотность экстрактов измерялась на спектрофотометре Hitachi UV-VIS 181.

В данной работе для оценки трофического статуса плесов озера был использован трофический индекс состояния (TSI): формула 1 и 2 [6], формула 3 [8], формула 4 [9]. В качестве индикаторов трофического состояния использованы следующие переменные: среднегодовые содержания общего фосфора (ТР) – мкг/дм 3 , общего азота (TN) – мг/дм 3 , хлорофилла а (Chla) – мг/м 3 , концентрация общего органического углерода (ТОС) – мг/дм 3 . Расчет индексов производился по следующим формулам:

TSI (Chla) = 30.6 + 9.81 × Ln (Chla);(1)

TSI (TP) = 4.15 + 14.427 × Ln (TP);(2)

TSI (TN) = 54.45 + 14.43 × Ln (TN);(3)

TSI (TOC) = 20.59 + 15.71 × Ln (TOC).(4)

Согласно шкале (табл. 2) олиготрофному состоянию водоема соответствует величина TSI < 40, мезотрофному TSI = 40–50, эвтрофному – от 50 до 70, а гипертрофному – > 70.

Таблица 2. Трофический индекс и связанные с ним параметры [6; 8; 9]

Table 2. Trophic index and related parameters

|

Трофический уровень |

Прозрачность, м |

Общий фосфор ТР, мкг/дм 3 |

Хлорофилл а Chl a, мг/м 3 |

Общий азот, мг/дм 3 |

Общий органический углерод ТОС, мг/дм 3 |

TSI |

|

Олиготрофный |

> 4.0 |

< 12 |

< 2.6 |

< 0.37 |

< 3.4 |

< 40 |

|

Мезотрофный |

2.0–4.0 |

12–24 |

2.6–6.4 |

0.37–0.74 |

3.4–6.5 |

40–50 |

|

Эвтрофный |

0.5–2.0 |

24–96 |

6.4–55.5 |

0.74–2.94 |

6.5–23.2 |

50–70 |

|

Гиперэвтрофный |

< 0.5 |

> 96 |

> 55.5 |

> 2.94 |

> 23.2 |

> 70 |

В работе использованы архивные данные за период 1991–1999 гг. и первичные данные, полученные в ходе полевых исследований в период 2000–2013 гг., представленные в табл. 3.

Таблица 3. Средние значения содержаний хлорофилла а (Chla, мг/м 3 ), общего фосфора (ТР, мкг/дм 3 ), общего азота (TN, мг/дм 3 ), общего органического углерода (ТОС, мг/дм 3 ) в плесах озера Имандра в различные годы

Table 3. The average contents of chlorophyll a (Chla, mg/m 3 ), total phosphorus (TP, ϻg/dm 3 ), total nitrogen (TN, mg/dm 3 ), total organic carbon (TOC, mg/dm 3 ) of Imandra Lake in different years

|

Большая |

Йокостровская |

Бабинская |

||||||||||

|

Периоды |

Chl a |

ТР |

TN |

ТОС |

Chl a |

ТР |

TN |

TOC |

Chl a |

ТР |

TN |

TOC |

|

1991–1994 |

1.96 |

36 |

0.420 |

3.8 |

1.76 |

19 |

0.287 |

3.7 |

1.36 |

18 |

0.649 |

3.8 |

|

1995–2000 |

3.49 |

34 |

0.235 |

4.1 |

3.06 |

21 |

0.183 |

3.4 |

3.51 |

8 |

0.475 |

3.9 |

|

2001–2006 |

5.5 |

49 |

0.335 |

4.0 |

5.07 |

17 |

0.208 |

3.6 |

– |

6 |

0.129 |

4.1 |

|

2009–2013 |

3.5 |

46 |

0.380 |

3.7 |

3.9 |

20 |

0.212 |

3.5 |

1.86 |

6 |

0.149 |

3.9 |

Результаты и обсуждение

В ходе исследования были проанализированы данные за период с 1991 по 2013 гг. и рассчитаны значения для каждого из рассматриваемых индексов с помощью формул (1–4). Исследуемый промежуток наблюдений был разбит на следующие периоды: 1991–1994 гг.; 1995–2000 гг.; 2001–2006 гг.; 2009–2013 гг.

Результаты расчетов по оценке трофического состояния исследованных плесов водоема приведены в табл. 4. Анализ результатов показал, что трофические индексы по параметрам TSI Chl , TSI TN , TSI TP , TSI TOC отличаются. Диапазон индекса TSI Chl в исследуемых плесах за период наблюдения варьировал от 34 до 47. В случае индекса TSI TN – от 25 до 48, а для TSI TOC находился в диапазоне от 40 до 43. Значение индекса, рассчитанного на основании концентрации общего фосфора, было выше (для плесов Большая и Йокостровская Имандра), чем индексы, вычисленные на основе других параметров, и варьировало от 30 до 60. Аналогичные результаты получены для польских озер [5; 9]. Трофическое состояние плеса Большая Имандра по TSI Chl , TSI TN , TSI TOC можно охарактеризовать как мезотрофное, но по индексу общего фосфора TSI TP – как эвтрофное. Исследование по оценке зоопланктонных сообществ данного плеса: отмечали районы с мезотрофным и эвтрофным трофическим статусом [17]. Оценка трофии Йокостровской Имандры по индексу общего азота позволяет отнести плес к олиготрофному, но по остальным параметрам (TSI Chl , TSI TP , TSI TOC ) – мезотрофному типу. Плес Бабинская Имандра по TSI Chl , TSI TN , TSI TP характеризуется как олиготрофный водоем, по TSI TOC – как мезотрофный. При рассмотрении водорослевых сообществ этот плес в зависимости от сезонной выборки также характеризуют то как мезотрофный, то как олиготрофный водоем [18].

Такая вариабельность индексов, полученная в данном исследовании, затрудняет правильность понимания трофического состояния водоема. В этом случае нельзя опираться только на один из параметров, так как водоем – сложная система, требующая учета многих факторов.

Таблица 4. Динамика трофического состояния плесов озера Имандра Table 4. Dynamics of the trophic status of Imandra Lake

|

Большая |

Йокостровская |

Бабинская |

||||||||||

|

Периоды |

TSI (Chl) |

TSI (TP) |

TSI (TN) |

TSI (TOC) |

TSI (Chl) |

TSI (TP) |

TSI (TN) |

TSI (TOC) |

TSI (Chl) |

TSI (TP) |

TSI (TN) |

TSI (TOC) |

|

1991–1994 |

37 |

56 |

42 |

42 |

36 |

47 |

36 |

41 |

34 |

46 |

48 |

42 |

|

1995–2000 |

43 |

55 |

34 |

43 |

42 |

48 |

30 |

40 |

43 |

34 |

44 |

42 |

|

2001–2006 |

47 |

60 |

39 |

42 |

47 |

45 |

32 |

41 |

– |

30 |

25 |

43 |

|

2009–2013 |

43 |

59 |

40 |

41 |

44 |

47 |

32 |

40 |

37 |

30 |

27 |

42 |

Теоретически рассчитанные значения индексов должны быть одинаковыми. Вычитание из индекса TSI (Chl) других индексов TSI (TN или ТР) должно быть равно нулю или около него. На практике обычно индексы отличаются. Информация об отклонении между индексами может быть использована для оценки, какой из биогенных элементов выступает лимитирующим фактором. Были получены зависимости, при которых наступает тот или иной ограничивающий фактор [19].

Азотное лимитирование наступает при соблюдении следующих условий:

-

1) TSI (Chl) - TSI (TN) > 0;

-

2) TSI (TN) < TSI (TP).

В свою очередь при соблюдении нижеприведенных условий рост фитопланктона будет ограничивать биогенный элемент – фосфор:

-

1) TSI (Chl) - TSI (TP) > 0;

-

2) TSI (TN) > TSI (TP).

Для плеса Большая Имандра с 1995 по 2013 гг. и для плеса Йокостровская Имандра с 1991 по 2013 гг. согласно вышеприведенным условиям характерно азотное лимитирование; для плеса Бабинская Имандра до 2000 г. лимитирующим биогенным элементом являлся фосфор, но с 2001 по 2013 гг. ограничивающим компонентом стал азот. Цветению азотфиксирующих цианобактерий предшествует резкое снижение в эпилимнионе концентрации минерального азота, и этот элемент становится существенным сдерживающим фактором, влияющим на скорость роста других видов водорослей.

Поскольку фосфорный индекс TSI TP значительно отличался от других рассчитанных индексов (TSI Chl , TSI TN , TSI TOC ) в плесе Большая Имандра, а в Йокостровской Имандре имел более высокие значения, то следующим этапом исследования было решено провести оценку критической фосфорной нагрузки на плесы оз. Имандра. Зависимость трофического уровня водоема и количества поступающего в него фосфора позволяют проследить реакцию водоема, что проявляется в изменении положения водоема на трофической шкале. Согласно модели Фолленвайдера рассчитана величина фосфорной нагрузки ( L кр , гР/м 2 ×год), позволяющая водоему оставаться в олиготрофном состоянии [20]. В качестве стандартного параметра используется средняя глубина водоема (Н ср , м).

L кр = 0.025 × H с0р.6 .

Результаты расчетов величин фосфорной нагрузки приведены в табл. 5.

Таблица 5. Величины критической фосфорной нагрузки для плесов оз. Имандра Table 5. The critical phosphorus load value for Imandra Lake

|

Плесы |

Средняя глубина, Н ср , м |

Площадь плесов, км 2 |

L кр , гР/м 2 ×год |

Критическая нагрузка, тР/год |

|

Большая |

14.7 |

327.5 |

0.125 |

41 |

|

Йокостровская |

10.9 |

361.9 |

0.105 |

38 |

|

Бабинская |

16.3 |

191 |

0.133 |

25 |

Заключение

В ходе исследований установлено, что полученные результаты оценки трофического состояния водоема с помощью индекса трофического состояния хорошо согласуются с результатами, полученными другими исследователями с использованием других параметров. Согласно рассчитанным значениям индексов плес Большая Имандра занимает эвтрофно-мезотрофный трофический статус, плес Йокостровская Имандра можно охарактеризовать как мезотрофный. Плес Бабинская Имандра, испытывающий наименьшую биогенную нагрузку, близок к олиготрофному трофическому статусу, но из-за влияния промышленных, хозяйственнобытовых и подогретых вод КАЭС есть районы с мезотрофным состоянием. Поэтому данный плес также занимает переходное положение – с мезо-олиготрофным трофическим статусом.

В условиях значительных различий трофических индексов Карлсоном рекомендовано использовать для оценки трофического состояния индекс хлорофилла (TSI Chl ), так как он основан непосредственно на биомассе водорослей. Однако много трофических моделей озер основаны на измерении концентрации фосфора в водной толще водоема. Поэтому недооценивать трофический индекс TSI TP при изучении трофического состояния озера, в сравнении с TSI Chl было бы ошибочно. Особенно влияние фосфорной нагрузки необходимо учитывать для чувствительных олиготрофных озер. На примере крупнейшего субарктического водоема оз. Имандра с использованием расчетной модели Фолленвайдера было установлено, что для снижения трофии исследуемых водоемов критическая фосфорная нагрузка для плеса Большая Имандра не должна превышать 41 тонн/год, для Йокостровской – 34 тонн/год, для Бабинской Имандры – 22 тонн/год.

Использование индекса на основе содержания общего органического углерода также необходимо учитывать при изучении трофического состояния озера. Он позволяет оценить уровень обмена веществ и энергии в экосистеме водоема. На примере исследованного плеса Бабинская Имандра в современном состоянии, являющегося по основным гидробиологическим и гидрохимическим параметрам олиготрофным водоемом, показано, что оно по содержанию органического вещества является мезотрофным.

Таким образом, авторы рекомендуют использовать индекс TSI Chl для оценки продуктивности водоема, TSI TOC – для контроля метаболических процессов в экосистеме озера, а TSI TP и TSI TN – для выявления лимитирующего фактора развития водорослевых сообществ. Использование всех перечисленных индексов позволяет анализировать как кратковременные, так и долгосрочные изменения трофических условий в озере.

Полученные результаты показали необходимость контроля поступления биогенных веществ и важность дальнейших наблюдений за происходящими в этих плесах гидрохимическими и гидробиологическими процессами. Для снижения трофического статуса водоемов Большой и Йокостровской Имандры необходима обязательная доочистка поступающих в эти объекты коммунально-бытовых и промышленных стоков.

Выражаем благодарность сотрудникам лаборатории № 22 водных экосистем Центра коллективного пользования физико-химических методов анализа при Институте проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН.

Список литературы Оценка трофического статуса субарктического озера Имандра

- Кашулин Н. А., Денисов Д. Б., Валькова С. А., Вандыш О. И., Терентьев П. М. Современные тенденции изменения пресноводных экосистем Евро-арктического региона. Труды КНЦ РАН. Прикладная экология Севера. 2012. Вып. 1. С. 6-53.

- Моисеенко Т. И., Даувальтер В. А., Лукин А. А., Кудрявцева Л. П. Антропогенные модификации экосистемы озера Имандра. М.: Наука, 2002. 403 с.

- Кашулин Н. А., Даувальтер В. А., Денисов Д. Б., Валькова С. А., Вандыш О. И., Терентьев П. М., Кашулин А. Н. Некоторые аспекты современного состояния пресноводных ресурсов Мурманской области//Вестник МГТУ. 2013. Т. 16, № 1. С. 98-107.

- Wetzel R. G. Limnology. Lake and River Ecosystems. Academic Press, San Diego, California. 2001. P. 1006.

- Jarosiewicz A., Ficek D., Zapadka T. Eutrophication parameters and Carlson-type trophic state indices in selected Pomeranian lakes. Limnological Review. 2011. P. 15-23.

- Carlson R. E. A trophic state index for lakes//Limnology and Oceanography. 1977. V. 22, N 22. P. 361-369.

- Dodds W. K., Jones J. R., Welch E. B. Suggested classification of stream trophic state: distributions of temperate stream types by chlorophyll, total nitrogen and phosphorus. Water Res. 1998. V. 32. P. 1455-1462.

- Kratzer C. R., Brezonik P. L. A Carlson-type trophic state index for nitrogen in Florida Lakes. Water Res. Bull. 1981. V. 17. P. 713-715.

- Dunalska J. Total organic carbon as a new index for monitoring trophic states in lakes. J. Oceanography and Hydrobiology. 2011. V. 20. P. 112-115.

- Фрумин Г. Т., Жань-Жань Хуан. Динамика трофического состояния озера Тайху//Ученые записки РГГМУ. 2011. № 21. С. 32-37.

- Al-Haidarey M., Abdumunem I., Abbas M., Al-Ansari N. The trophic state index of Bahr Al-Najaf depression reservoir. J. Environmental Hydrology. 2016. N 24. Р. 1-10.

- Bekteshi A., Cupi A. Use of trophic state index for assessment of trophic satus of Shkodra Lake//J. Environmental Protection and Ecology. 2014. V. 15, N 1. Р. 359-365.

- Рихтер Г. Д. Очерк исследования района оз. Имандра//Труды Мурманской биологической станции. 1926. Т. 2, вып. 1. C. 32-68.

- Henriksen A., Kamari I., Posch M., Wilander A. Critical loads of acidity: Nordic surface waters//AMBIO. 1992. P. 356-363.

- Минеева Н. М. Растительные пигменты в воде волжских водохранилищ. М.: Наука, 2004. 156 с.

- Determination of photosynthetic pigments in sea water: monography/Rep. of SCOP-UNESCO Working Group 17. Paris, UNESCO, 1966. P. 9-18.

- Вандыш О. И., Черепанов А., Кашулин Н. А., Денисов Д. Б. Влияние стоков горнорудного производства на зоопланктонное сообщество губы Белой оз. Имандра//Труды Карельского научного центра РАН. 2015. № 1. С. 48-62.

- Денисов Д. Б., Кашулин Н. А. Современное состояние водорослевых сообществ планктона в зоне влияния Кольской АЭС (оз. Имандра)//Труды Кольского научного центра РАН. Прикладная экология Севера. 2013. № 3 (16). С. 70-96.

- Matthews R., Hilles M., Pelletier G. Determining trophic state in Lake Whatcom, Washington (USA), a soft water lake exhibiting seasonal nitrogen limitation//Hydrobiologia. 2002. V. 468. Р. 107-121.

- Vollenweider R. A. Scientific fundamentals of the eutrophication of lakes and flowing water with particular reference to nitrogen and phosphorus as factors in eutrophication//Tech. Rep. Organiz. 1968. V. 27. 159 p.