Оценка трофической активности микроартропод в лесных культурах с помощью bait-lamina теста

Автор: Безкоровайная И.Н., Егунова М.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 10, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена использованию bait-lamina теста в исследованиях трофической активности почвенных микроартропод в 40-летних лесных культурах основных лесообразующих пород Сибири: кедра (Pinus sibirica), ели (Picea abovata), лиственницы (Larix sibirica), сосны (Pinus silvestris), березы (Betula fruticcisa) и осины (Populus tremula). Эдификаторная роль хвойных и лиственных культур в формировании структуры и трофической активности микроартропод проявляется через влияние подстилок на данные показатели.

Культуры, подстилка, почва, микроартроподы, трофическая активность, байт-ламина тест

Короткий адрес: https://sciup.org/14082757

IDR: 14082757 | УДК: 631.467

Текст научной статьи Оценка трофической активности микроартропод в лесных культурах с помощью bait-lamina теста

Введение. В наземных экосистемах нет яруса, сравнимого с почвой, возможности которого соответствовали бы столь большому числу экологических требований различных групп животных, где бы происходило постоянное возобновление ресурсов первичной и вторичной продукции. Многообразие размерных и эколого-трофических групп почвенных животных обусловливает разнообразие экологических функций, которые они выполняют в почве и экосистеме в целом.

В научной литературе достаточно хорошо рассмотрен вопрос участия почвенных беспозвоночных – сапрофагов в разложении растительных остатков [2, 4, 5, 7, 11, 15–17, 20]. Показано, что их деструкционная активность складывается из собственно трофической активности (ассимиляция, минерализация) и косвенного участия в преобразовании органического вещества (измельчение и фрагментирование, перенос и перемешивание непереваренных органических остатков, стимуляция и ингибирование почвенной микрофлоры и т.п.). В то же время оценок трофической активности сапротрофного комплекса, основанных на наблюдениях in vivo, недостаточно, но именно они способствуют более адекватной оценке роли беспозвоночных в экосистемных процессах. Получение данных оценок особенно актуально при изучении лесовосстановительных сукцессий. Соотношение процессов поступления органического вещества на поверхность почвы и его минерализации является одной из основных характеристик становления лесного сообщества и его устойчивости.

В связи с этим для оценки трофической активности почвенных микроартропод одной из основных групп сапротрофного комплекса предлагается экспресс-метод с использованием приманочных пластинок (bait-lamina). Этот метод впервые был представлен von Torne (1990) для измерения биологической активности почвы. Метод Torne, названный bait-lamina тест, имеет преимущества показательного метода, который является быстрым и недорогим для оценки биологической активности почв и позволяет оценить активность почвенной биоты in vivo [21]. Тест-система нашла свое применение в основном в Германии, а также в Португалии, Швейцарии и Нидерландах – в лабораториях экологии почв и общей экотоксикологии. Метод позволяет оценить трофическую активность организмов, участвующих в большей степени в почвенных метаболических процессах, – микрофлоры, представителей нано- и микрофауны.

Цель работы . Оценить трофическую активность почвенных микроартропод в 40-летних лесных культурах с помощью bait-lamina теста.

Объекты и методы исследований. Для оценки роли различных древесных пород в почвообразовании, формировании структурной организации и функционирования биогеоценозов в одинаковых почвенноклиматических условиях в 1968 г. сотрудниками Института леса на территории Кемчугской возвышенности был заложен уникальный опыт по моделированию развития искусственных лесных биогеоценозов [13]. Опыт представляет собой окультуренный участок старопахотной серой почвы, на которую после предварительного плантажа было высажено шесть основных пород Сибири: кедр ( Pinus sibirica ), ель ( Picea abovata ), лиственница ( Larix sibirica ), сосна ( Pinus silvestris ), береза ( Betula fruticоsa ) и осина ( Populus tremula ). В последующие годы проводились наблюдения за формированием лесных фитоценозов разного типа и их отдельных компонентов.

Оценку трофической активности почвенных микроартропод проводили под 40-летними лесными культурами. В качестве начальной стадии лесовосстановительного процесса использована 5-летняя разнотравно-злаковая залежь, в качестве конечной стадии – естественные лесные сообщества: сосняк разнотравно-осочковый (90 лет) и березняк орляково-разнотравно-осочковый (60 лет).

Все исследуемые участки расположены в долине р.Кача на восточной окраине Кемчугской возвышенности. Фитоценозы представлены хвойными и мелколиственными лесами приграничных ландшафтов «южная тайга – лесостепь». Почва на всех участках серая среднеглинистая на коричнево-бурых глинах и характеризуются четкой дифференциацией почвенного профиля. Гумусово-акумулятивный горизонт небольшой мощности, оподзоленный горизонт самостоятельно не выделяется, иллювиальный хорошо выражен и имеет ореховатую структуру. В нижней части профиля имеются следы временного переувлажнения в виде ржавых и сизых пятен. Органогенный и аккумулятивный горизонты характеризуются слабокислой реакцией среды (рНвод 5,6-6,2), высоким содержанием органического вещества (гумус 7,9 %).

В процессе произрастания лесных культур наблюдалась дифференциация напочвенного покрова, обусловленная воздействием древесного полога [14]. Травянистый покров проходил несколько фаз развития. В настоящее время в культурах ярко выражена неоднородность распределения травянистой растительности под пологом. Напочвенный покров в культурах кедра, сосны и частично лиственницы характеризуется как мертвопокровный, в культурах ели – 90 % проективного покрытия приходится на мох.

Под всеми культурами оформился равномерно распределенный по поверхности органогенный горизонт с четко выраженной стратиграфией из подгоризонтов L, F и Н, а гомогенный пахотный слой (PY-горизонт) стал дифференцированным (O-AY1-AY2).

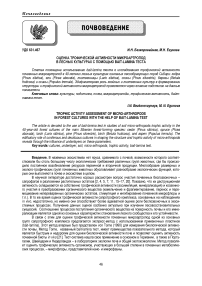

В 40-летних лесных культурах запасы подстилок близки к таковым в естественных лесных сообществах (рис. 1). В культурах хвойных пород запасы подстилки составляют 2348–3870 г/м2 [10]. В культурах березы и осины они в 2–3 раза ниже, что отражает высокую степень биологической трансформации растительного вещества в лиственных сообществах.

Рис. 1. Запасы подстилки в 40-летних лесных культурах и естественных лесных экосистемах: * – сосняк разнотравно-осочковый (90 лет) и березняк орляково-разнотравно-осочковый (60 лет)

На каждом экспериментальном участке определяли плотность основных групп почвенных микроарт-ропод – клещей (Acari) и коллембол (Collembola) в подстилках и верхнем минеральном слое почвы 0-5 см. Образцы отбирались с помощью металлического цилиндра (d=5см) в 10-кратной повторности. Микроартро-под выделяли из почвенных образцов методом Тульгрена-Берлезе без принудительного подогрева, до полного высушивания образца [3].

Для оценки трофической активности почвенных микроартропод использован метод приманочных пластинок (bait-lamina test) [9]. Пластинка длиной 10 см имеет 16 отверстий, которые заполняются пищевым субстратом (смесь микрокристаллической целлюлозы (70%) и отрубей (30%). Пластинку при помощи ножа вертикально погружают в почву до верхнего края верхнего отверстия. Под каждой культурой, на залежи и в естественных экосистемах было установлено по 30 пластинок – три группы по 10 штук пластинок. Через 14 дней пластинки были извлечены из почвы. Трофическая активность определяется процентным отношением количества перфорированных отверстий от общего числа отверстий на пластинке.

В работе представлены данные двух лет наблюдений.

Результаты и обсуждение. Анализ плотности почвенных миккроартропод показал, что минимальной плотностью беспозвоночных (4 тыс.экз/м2) характеризуется 5-летняя разнотравно-злаковая залежь (табл.), что может быть обусловлено прежде всего отсутствием подстилки, повышенной инсоляцией открытого местообитания по сравнению с лесным сообществом, недостатком влаги и переуплотнением верхнего слоя почвы. Под 40-летними лесными культурами плотность в 2–4 раза выше. Среди культур максимальной плотностью беспозвоночных характеризуются культуры сосны и березы, минимальной – культуры лиственницы. 60–85 % от общей численности микроартропод сосредоточено в подстилках. Как известно, в лесных сообществах для большинства беспозвоночных он является не только основным местообитанием, но и источником пищи. Плотность в минеральном слое почвы 0-5 см соответствует таковой на залежи.

В естественных биогеоценозах плотность микроартропод несколько выше и составляет в сосняке и березняке соответственно 25 и 16,3 тыс.экз/м2. Более высокие значения плотности, как и в культурах, характерны для подстилочного горизонта.

Плотность микроартропод под 40-летними лесными культурами и на контрольных участках, тыс.экз/м2

|

Микро-артропо-ды |

Слой, см |

Залежь |

Кедр |

Лиственница |

Осина |

Сосна |

Береза |

Ель |

Сосняк |

Березняк |

|

Клещи |

АО |

- |

6,1±1,2 |

4,1±1,0 |

4,0±1,0 |

7,1±2,4 |

6,0±1,9 |

4,6±1,2 |

16,1±4,4 |

7,8±1,5 |

|

0-5 см |

3,3±0,9 |

0,9±0,3 |

1,3±0,4 |

2,1±0,6 |

1,8±0,8 |

5,6±2,4 |

2,0±0,8 |

3,3±1,6 |

1,3±0,3 |

|

|

Коллем-болы |

АО |

- |

1,8±0,4 |

1,9±0,5 |

1,9±0,4 |

4,2±0,9 |

2,4±0,7 |

0,9±0,2 |

4,3±0,6 |

4,9±0,9 |

|

0-5 см |

0,7±0,2 |

0,3±0,1 |

0,5±0,2 |

1,6±0,5 |

1,4±0,5 |

1,0±0,3 |

0,3±0,1 |

1,3±0,3 |

2,3±0,5 |

|

|

Сумма |

4,0 |

9,1 |

7,8 |

9,6 |

14,5 |

15,0 |

7,8 |

25,0 |

16,3 |

|

Среди микроартропод доминируют клещи (56–86 %), коллемболы составляют 14–44 % от общей плотности. Доминирование клещей характерно для большинства лесных экосистем бореального пояса [1]. Минимальная численность коллембол отмечена в культурах ели и на залежи. Неблагоприятность условий в данных сообществах для этой группы беспозвоночных может быть связана с недостатком влаги и повышенной инсоляцией на залежи и особенностью напочвенного покрова под елью – мох образует плотный слой (1,5–2 см) на поверхности, задерживая влагу и снижая аэрацию верхних слое почвы. Как известно, многие коллемболы обладают широкой экологической валентностью (особенно по отношению к температурному режиму почвы и пище) и в то же время высокой чувствительностью к влажности местообитания. Именно этот фактор, по мнению Н.А. Кузнецовой (2003), должен дифференцировать распределение коллембол в пространстве.

Активность организма, его способность модифицировать окружающую среду напрямую связана с его размерами [18]. Для почвенных микроартропод основным пищевым ресурсом является смесь органического детрита и клеток микроорганизмов [2, 11]. Питаясь бактериями, гифами и спорами грибов, они не только стимулируют их рост и размножение, но и способствуют расселению микрофлоры в растительном опаде и почве. Доступность грибного мицелия для клещей и коллембол регулируется физической структурой растительного опада, в который он проникает [19].

Использованный метод приманочных пластинок можно отнести к методам интегральной оценки биологической активности почв. Вероятнее всего, почвенных клещей и коллембол привлекает не столько пищевой субстрат, сколько микроорганизмы, поселяющиеся на нем.

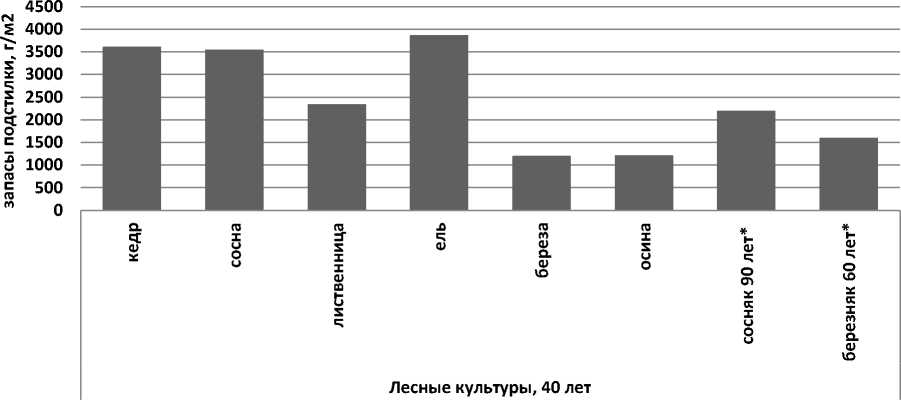

Как известно, подстилки лесных экосистем отличаются высокой плотностью почвенной биоты, здесь идут основные процессы трансформации растительного вещества [12, 22]. Bait-lamina тест выявил максимальную трофическую активность почвенных микроартропод в подстилках под культурами сосны и лиственницы – 67 и 48 % перфорированных отверстий за 14 дней экспозиции соответственно (рис. 2). Для подстилок осины и березы она в 1,5–2 раза ниже. Под культурами кедра и ели трофическая активность в подстилках минимальна и не превышает 15 %. Трофическая активность микроартропод в подстилках лесных культур близка к таковой в зрелых лесных сообществах – в подстилках березняка и сосняка она составила 55 и 41% соответственно.

к

ш

ф

Z

Ei Hill

с/

X

0>

ч®

Подстилка

Слой 0-5

X

4 ®®

Рис. 2. Трофическая активность почвенных микроартропод в 40-летних лесных культурах и естественных лесных экосистемах: * - сосняк разнотравно-осочковый (90 лет) и березняк орляково-разнотравно-осочковый (60 лет). Планки погрешности отображают ошибку средней

Трофическая активность микроартропод в минеральном слое почвы 0-5 см под культурами близка к активности на залежи и составляет 4–25%, что в 2–4 раза ниже, чем в подстилках. Активность минерального слоя почвы 0-5 см в березняке и сосняке не превышает 20 %.

В целом полученные данные согласуются с литературными: в разных природных зонах трофическая активность почвенных микроартропод варьирует от 14 до 65 % [8, 18].

Данные по плотности почвенных микроартропод и их трофической активности верхнего минерального слоя 0-5 см свидетельствуют о том, что в исследуемых лесных культурах серая почва сохраняет биологические свойства первоначального субстрата – пашни. Лесные подстилки формируют комплексы микроартро-под лесного типа и способствуют активизации биологических процессов. Трофическая активность почвенных микроартропод в 40-летних культурах лиственницы, сосны, осины и березы близка к таковой в естественных зрелых лесных экосистемах. Низкая активность под культурами кедра и ели может быть обусловлена особенностями физических свойств подстилок, их фракционного и химического состава. Влагоемкость и плотность, содержание танинов, смол, дубильных веществ, а также соотношение C:N могут лимитировать биологическую активность.

Заключение

Наибольшая плотность микроартропод отмечена в естественных биогеоценозах (16,3–25 тыс. экз/м2), наименьшая – на залежи (4 тыс. экз/м2). На всех исследуемых площадях доминируют клещи, их доля составляет 56–86 % от общей плотности. Основная плотность сосредоточена в подстилках всех исследуемых площадей – 60–85 %.

Трофическая активность также выше в подстилках. Максимальное значение отмечено в подстилках под культурами сосны и лиственницы – 67 и 48 % перфорированных отверстий за 14 дней экспозиции соответственно. Это близко к активности в естественных биогеоценозах. Под культурами кедра и ели трофическая активность в подстилках минимальна и не превышает 15 %. Трофическая активность в минеральном слое в 2–4 раза ниже, чем в подстилке, и не превышает 25 %.

Средообразующая функция культур заключается в формировании подстилочного горизонта и создании определенного почвенного микроклимата в верхних слоях почвы, что в свою очередь отражается на функционировании почвенных микроартропод.

Использованный метод приманочных пластинок (bait lamina тест) может быть рекомендован в качестве метода интегральной оценки биологической активности почв.