Оценка тыквы столовой по биохимическим показателям как перспективного сырья для продуктов функционального назначения в дальневосточном регионе

Автор: Кулякина Н.В., Кузьмицкая Г.А., Шестопалова Г.Е., Базилевич Л.В., Селезнева Н.Н.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Агрохимия

Статья в выпуске: 2 (46), 2019 года.

Бесплатный доступ

Производство продуктов функциональной направленности является одним из важнейших направлений развития пищевой промышленности. Особое внимание отводится созданию новых сбалансированных по составу продуктов, обогащенных функциональными компонентами, позволяющими повысить их пищевую и биологическую ценность. Среди овощных культур тыква является высокоценным сырьем в пищевой промышленности, обладающим в равной степени как пищевой, так и биологической ценностью, и позволяющим осуществлять коррекцию пищевого статуса человека. Исходя из этого, нами была дана оценка биохимических показателей сортов и гибридов тыквы столовой в период хранения как перспективного сырья для продуктов функционального назначения в Дальневосточном регионе. Исследования проводили в отделе овощных культур и картофеля ФГБНУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства» в рамках программы «Дальний Восток». Биохимические исследования по тыкве осуществляли в лаборатории земледелия ФГБНУ «ДВ НИИСХ» и в испытательной лаборатории ФГБУ Центра агрохимической службы «Хабаровский» трижды: 1 - перед закладкой на хранение; 2 - через 1,5 месяца хранения; 3 - через 1 месяц после предыдущего исследования...

Тыква, мякоть, биохимический состав, продукты функционального назначения

Короткий адрес: https://sciup.org/140240695

IDR: 140240695 | УДК: 635.621-021.51:581.19(571.6) | DOI: 10.18619/2072-9146-2019-2-63-69

Текст научной статьи Оценка тыквы столовой по биохимическим показателям как перспективного сырья для продуктов функционального назначения в дальневосточном регионе

Производство продуктов функциональной направленности является одним из важнейших направлений развития пищевой промышленности. Особое внимание отводится созданию новых сбалансированных по составу продуктов, обогащенных функциональными компонентами. Употребление таких продуктов способствует сохранению и улучшению здоровья. Создание изделий, обогащенных различными ингредиентами, позволяет повысить пищевую и биологическую ценность, что является одним из приоритетных направлений в области производства пищевых продуктов. Важными перспективными компонентами, придающими полезные свойства продукту, являются пектин и каротин. Продукты, приготовленные с использованием пектина и каротина, активизируют полезную микрофлору человека. Основными их источниками являются яблочные выжимки (пектин) и плоды тыквы (каротин) [1].

Основные требования, которые промышленность предъявляет к тому или иному виду растительного сырья – хорошие технологические качества плодов, при этом используемые сорта и гибриды должны обладать высокой урожайностью и другими характеристиками, определяющими экономичность их выращивания и переработки в условиях места выращивания и обеспечивать высокое качество производимой продукции [2].

На данном этапе развития пищевой и перерабатывающей промышленности России необходимо учитывать достижения науки о питании в технологии производства пищевых продуктов. Российские специалисты по питанию одной из важных задач считают обогащение пищевых продуктов микронутриентами, дефицит которых не безопасен для здоровья. К микронутриентам относятся: витамины, минеральные вещества, макро- и микроэлементы, которые содержатся в пище в очень малых количествах – миллиграммах или микрограммах. Они не являются источниками энергии, но участвуют в усвоении пищи, регуляции функций, осуществлении процессов роста, адаптации и развития организма. В рационе питания россиян отмечается недостаток минеральных веществ, витаминов и других соединений, обладающих антиоксидантными свойствами. Продукты переработки плодов и овощей относятся к пищевым продуктам, содержащим такие антиоксиданты, как аскорбиновую кислоту, токоферолы, каротиноиды, полифенолы, способствующие снижению вредного воздействия свободных радикалов на живой организм [3].

Среди овощных культур тыква занимает особое место. Она широко используется для пищевых и кормовых целей, является сырьем для консервной, кондитерской и витаминной промышленности и относится к высокоценному сырью, обладающему в равной степени как пищевой, так и биологической ценностью, и позволяющему осуществлять коррекцию пищевого статуса человека [2].

Гармоничное сочетание белков, углеводов, сахаров, витаминов, органических кислот, ферментов оказывает благотворное влияние на организм человека. Плоды тыквы содержат от 5 до 30% сухого вещества, 1,5-20% крахма-ла,0,1-0,15% жира, 0,70-0,95% клетчатки, 0,2-1,4% пектина, 10-14% сахаров, 1,8-16,0 мг% каротина, около 15 мг% аскорбиновой кислоты. Тыква является прекрасным сырьём для производства продуктов диетического питания, источником получения пектина, который находится в разных формах: нерастворимый в воде, входящий в состав клеточных оболочек; водорастворимый, содержащийся в протоплазме клеток [1].

При послеуборочном дозаривании и хранении в плодах тыквы происходят различные биохимические процессы. Плоды тыквы могут сохранять потребительские свойства в регулируемых условиях (при 6…8°С и 75-80% относительной влажности воздуха) от 4 месяцев до года. При хранении наблюдается снижение содержания сухого вещества. Большую часть сухого вещества составляют углеводы. Углеводы широко используются в процессе дыхания, и при хранении они подвергаются значительным изменениям. Из сахаров в плодах тыквы преобладают моносахариды: глюкоза и фруктоза. При хранении изменяется не только общее количество сахаров, но и соотношение отдельных компонентов. В первые месяцы хранения в плодах тыквы происходит гидролиз крахмала, за счет чего повышается уровень сахаров. При хранении содержание аскорбиновой кислоты постепенно снижается [4].

Цель наших исследований – оценить биохимический состав тыквы столовой в период хранения как перспективного сырья для продуктов функционального назначения в Дальневосточном регионе.

Методика исследований

Исследования проводили в отделе овощных культур и картофеля на участке ФГБНУ «ДВ НИИСХ» в овощном севообороте, расположенном на лугово-бурых оподзоленных почвах Хабаровского края, Хабаровского района в рамках программы «Дальний Восток» (название проекта: Разработка технологии получения продуктов функционального назначения на основе сои сортов дальневосточной селекции для коррекции пищевого статуса людей с заболеваниями органов дыхания).

Почва участка кислая, pH солевой вытяжки 4,3-5,0, гидролитическая кислотность 7,1-8,2 мг-экв., обменных оснований в пахотном слое – 10,8-11,6 мг-экв.

В исследования были включены два сорта тыквы приморской селекции, районированные по Дальневосточному региону: Надежда и Внучка (рис. 1, 2). Дополнительно изучали перспективные сорта и гибриды из других регионов как российской, так и зарубежной селекции: Жемчужина (районированная по Дальневосточному региону) и Зимняя сладкая – российской селекции (рис. 3, 4) и японские гетерозисные гибриды: Orange colon, Sweet kob (рис. 5, 6).

Посев семян тыквы в открытый грунт был проведен 28 мая – в оптимальные для данной культуры сроки по Дальневосточному региону. Семена размещали в лунки по 2 шт. на грядах по схеме 140х140 см.

Наблюдения и учеты проводили в соответствии с общепринятыми методиками. Учет урожайности тыквы проводили в конце сентября в один сбор при достижении биологической спелости плодов с выбраковкой больных. На хранение для проведения дальнейших биохимических исследований закладывали цельные плоды тыквы без видимых внешних повреждений, при температуре в помещении 3...6°С и относительной влажности воздуха 75-80%. Отбор проб и их подготовку для лабораторных анализов проводили по ГОСТ 79752013 [5]. Для исследования отбирали по 3-5 плодов тыквы каждого сорта. Определяли содержание: сухого вещества, массовую долю жира в сухом веществе, массовую долю сырой клетчатки в сухом веществе – весовым методом, общего сахара – по методу Бертрана, содержание каротина в сухом веществе, фосфора и азота – спектрофотометрическим методом, калия – методом пламенной спектрофо-томерии, витамина С – титрометрическим методом, белка – спектрофотометрическим методом с реактивом Несслера [6, 7, 8, 9].

Биохимические исследования по тыкве осуществляли в лаборатории отдела земледелия ФГБНУ «ДВ НИИСХ»

и в испытательной лаборатории ФГБУ ЦАС «Хабаровский» трижды: 1 - перед закладкой на хранение; 2 - через 1,5 месяца хранения; 3 - через 1 месяц после предыдущего исследования.

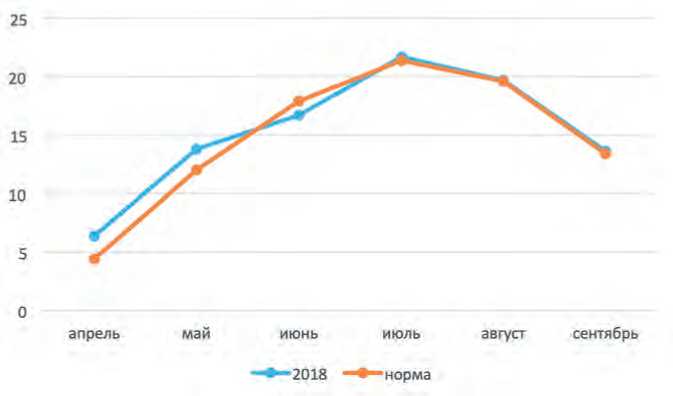

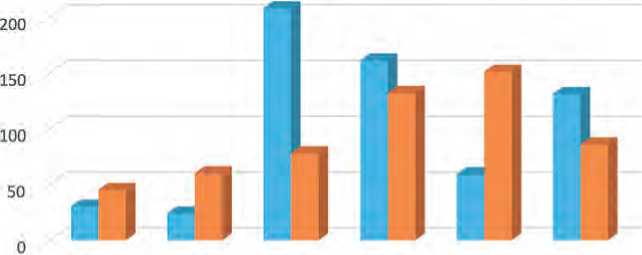

Агроклиматические условия значительно различались по теплообеспечен-ности и особенно по влагообеспеченно-сти растений на протяжении вегетационного периода текущего года (рис. 7, 8).

Агрометеорологические условия для роста, развития растений и формирова-

Рис.1. Сорт Надежда.

Fig.1. Pumpkin variety Nadezhda

Рис. 2. Сорт Внучка.

Fig.2. Pumpkin variety Vnuchka.

ния урожая теплолюбивых тыквенных культур были не самыми благоприятными.

Результаты исследований

Биохимические исследования мякоти тыквы показали, что среди районированных по Дальневосточному региону сортов самым высоким содержанием каротина обладает тыква сорта Жемчужина, превышающим в 4,8-7,8 раз показатели сортов Надежда и Внучка. Также сорт Жемчужина выделился большей долей жира (2,6%). Однако Надежда и Внучка оказались сортами, более насыщенными сырой клетчаткой, в 1,3-2,6 раза превышающими аналогичные показатели у сорта Жемчужина. Показатели белка у районированных сортов практически одинаковы и в зависимости от сорта составили 0,96-1,00%. (табл.1).

Среди не районированных сортов и гибридов тыквы выделился японский гибрид Orange colon с высокой долей жира, белка и клетчатки.

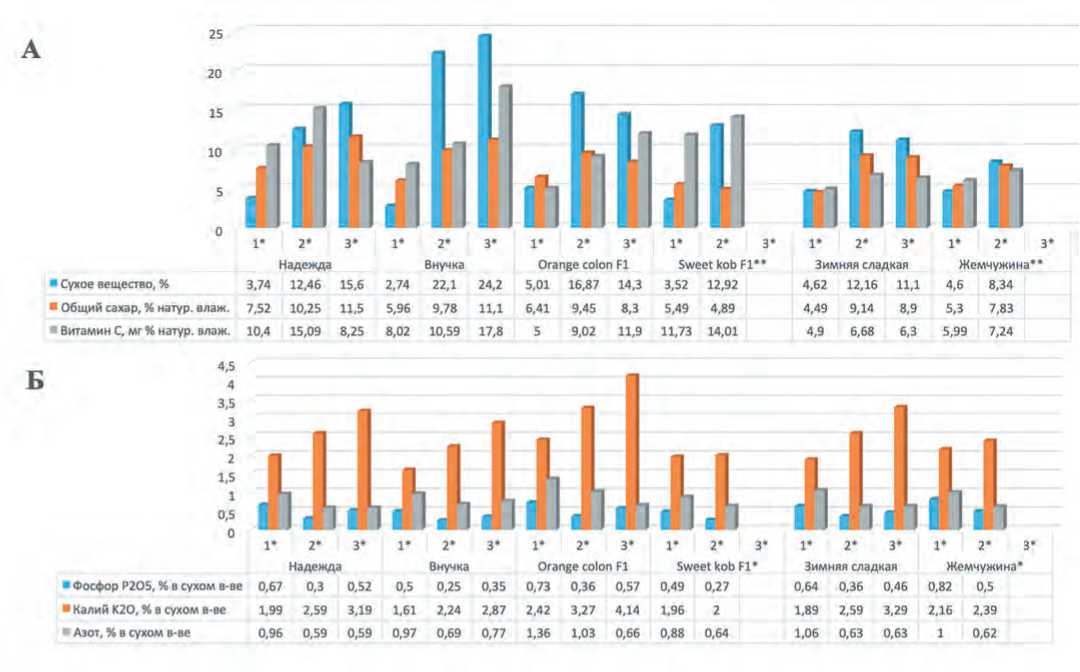

Биохимические исследования мякоти тыквы перед хранением показали следующее. Наибольшее содержание сухого вещества отмечено у японского гибрида Orange colon F1 - 5,01% (рис. 9А). Высоковитаминными оказались японский гибрид Sweet kob F1 и сорт Надежда с содержанием в своем составе 11,73 и 10,4 мг% аскорбиновой кислоты соответственно. Сорт Надежда также оказался лидером по содержанию общего сахара (7,52%). Наличие таких элементов как K, P, N колебалось в пределах от 0,49 до 2,42% в зависимости от элемента и сорта (рис. 9Б).

Рис.3. Сорт Жемчужина.

Fig.3. Pumpkin variety Zhemchuzhina.

Рис. 4. Сорт Зимняя сладкая.

Fig.4. Pumpkin variety Zimnyaya sladkay.

Как указывают литературные данные в послеуборочный период дозаривания и хранения в плодах тыквы происходят различные биохимические процессы. Так, в своих исследованиях Н.В. Бардина [10] указывает на широкое варьирование содержания химических веществ у образцов тыквы в период хранения. Например, у представителей вида Cucurbita maxima она предоставляет данные о том, что содержание сухого вещества в начале хранения колебалось по сортам от 12,2 до 28,2%, в конце – от 11,0 до 29,4%; сахаров – от 9,7 до 15% в начале и от 9,7 до 16,7% в конце хранения; аскорбиновой кислоты

Рис.5. Orange colon F1

Fig. 5. Orange colon F1.

Рис.6. Sweet kob F1.

Fig.6. Sweet kob F1.

ческих процессов, происходящих внутри плода.

Биохимический анализ, проведенный к концу хранения, показал, что у сорта Надежда отмечено значительное уменьшение содержания витамина С на 2,156,84 мг% в сравнении с предыдущими показателями. Аналогичная картина отмечена у сорта Зимняя сладкая и японского гибрида Orange colon F1. Содержание сухого вещества и общего сахара у японского гибрида Orange colon F1 уменьшилось на 2,57% и 1,15 мг% соответственно. У сорта Зимняя сладкая произошло снижение сухого вещества на 1,06%, общего сахара – на 0,24 мг% и витамина С – на 0,38 мг%. К концу хранения у сорта Внучка отмечено превышение содержания сухого вещества в 1,6-2,2 раза и витамина С в 1,5-2,8 раза по отношению к другим сортам. Максимальное значение общего сахара отмечено у сор-

– от 6,4 до 25,4 мг% и от 5,4 до 26,8 мг% соответственно. А.С. Карапетян [4] в своих исследованиях рекомендует хранить тыкву не более 5-6 месяцев, так как при более длительном хранении ухудшаются как качественные, так и вкусовые показатели. Автор представляет данные о том, что к концу хранения потери сахаров у сорта Арарати Вардагуйн составляли 68,28%, у сорта Прикорневая – 66,85%. Потери сухого вещества соответственно составляли 57,51% и 56,97%.

Наши исследования также подтверждают, что в процессе хранения в плодах тыквы происходят биохимические изменения, приводящие к увеличению или уменьшению содержания макро- и микронутриентов в мякоти тыквы.

Повторный биохимический анализ, проведенный через 1,5 месяца хранения плодов, показал значительную положительную динамику практически всех показателей у сортов и гибридов тыквы. Так, наибольшее содержание сухого вещества отмечено у сорта Внучка, превысившее исходный показатель в 8,1 раза. У сорта Надежда отмечалось максимальное содержания общего сахара (10,25%) и витамина С (15,09 мг%), что в 1,4 и 1,5 раза больше исходных данных. Отмечено снижение содержание фосфора и азота во всех сортах, а калия – наоборот увеличение, вероятно, за счет внутренних биохими-

Рис.7. Среднесуточная температура воздуха в период вегетации тыквы.

Fig.7. The average daily air temperature during the growing season of pumpkin.

апрель май июнь июль август сентябрь

■ 2018 ■ норма

Рис. 8. Количество осадков за период вегетации тыквы.

Fig. 8. The amount of precipitation during the growing season of pumpkin.

Таблица 1. Биохимический состав мякоти плодов десертных сортов тыквы перед закладкой на хранение Table 1. The biochemical composition of the pulp of pumpkin varieties before putting it into storage

|

Сорт |

Массовая доля жира в сухом веществе, % |

Массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе, % |

Содержание каротина в сухом веществе, мг/кг |

Содержание белка в сухом веществе, % |

|

Надежда |

1,90 |

2,40 |

193,00 |

0,96 |

|

Внучка |

1,40 |

3,70 |

118,00 |

0,97 |

|

Orange colonF 1 |

3,20 |

3,00 |

109,00 |

1,36 |

|

Sweet kob F 1 |

1,70 |

2,40 |

93,00 |

0,88 |

|

Зимняя сладкая |

1,70 |

0,80 |

32,00 |

1,06 |

|

Жемчужина |

2,60 |

1,10 |

918,00 |

1,00 |

Примечание: * лабораторные исследования: 1 – перед закладкой на хранение; 2 - через 1,5 месяца хранения; 3 - через 1 месяц после предыдущего исследования. ** сорта короткого срока хранения, не более 2 месяцев.

Рис. 9. Изменение биохимического состава мякоти плодов тыквы в период хранения.

Fig. 9. Changes in the biochemical composition of pumpkin pulp during storage.

тов Надежда (11,5%) и Внучка (11,1%).

Исследования по содержанию макроэлементов калия и фосфора выявили их возрастание к концу хранения у всех изучаемых сортов с более длительным сроком лежкости. Расчеты проводили в пересчете на сухое вещество. Особенно увеличилось содержания К, которое в зависимости от сорта или гибрида колебалось в пределах 3,19-4,14%, тогда как в начале хранения содержание калия в плодах тыквы было в пределах 1,61-2,42%. К концу хранения отмечается уменьшение содержания азота в плодах тыквы. Наименьшее количество N отмечено у тыквы Надежда (0,59%), что на 0,37% меньше, чем перед закладкой на хранение. В целом содержание азота в зависимости от сорта и гибрида снизилось на 0,2-0,7%.

Заключение

Получены экспериментальные данные по биохимическому составу тыквы столовых сортов в условиях Среднего Приамурья для производства продуктов функционального назначения в Дальневосточном регионе.

Результаты исследований показали, что у сортов Надежда, Зимняя сладкая и японского гибрида Orange colon F1 после 2,5 месяцев хранения наблюдалось снижение некоторых биохимических показателей. Сорта Внучка, Жемчужина и японский гибрид Sweet kob F1 имеют тенденцию к увеличению практически всех качественных показателей в течение всего срока хранения. Значительно увеличивается содержание сухого вещества, витамина С и калия. Однако следует отметить, что

сорт Жемчужина и японский гибрид Sweet kob F1 относятся к тыквам с очень малым сроком хранения, не более двух месяцев.

Благоприятный период для переработки сырья при изготовлении продуктов функционального назначения - 1-2 месяца после уборки – для сорта Надежда и 1-4 месяца – для сорта Внучка. Перспективными для Дальневосточного региона при изготовлении продуктов функционального назначения из сортов селекции из других регионов, в том числе зарубежных являются сорт Зимняя сладкая и японский гибрид Orange colon F1.

Об авторах:

Кулякина Н.В., канд. с.-х. наук, с.н.с. отдела овощных культур и картофеля

Кузьмицкая Г.А., канд. с.-х. наук, зав. отдела овощных культур и картофеля

Шестопалова Г.Е., н.с. отдела овощных культур и картофеля

Базилевич Л.В., химик-аналитик отдела земледелия

Селезнева Н.Н., н.с. отдела земледелия

Kuzmitskaya GA, candidate of agricultural Sc., Head. Department of vegetable crops and potatoes

Shestopalova G.E., researcher of Department of vegetable crops and potatoes

Bazilevich L.V., Chemical Analyst of the Department of Agriculture

Selezneva N.N., researcher of the Department of Agriculture

Список литературы Оценка тыквы столовой по биохимическим показателям как перспективного сырья для продуктов функционального назначения в дальневосточном регионе

- Санникова Т.А., Мачулкина В.А. Тыква маринованная -ценный пищевой продукт//Овощи России. 2017. № 1(34). С. 76-79. https://doi.org/10.18619/2072-9146-2017-1-76-79

- Линда Л.П., Каражия В.Ф., Собалева И.М. и др. Оценка сортов и гибридов тыквы столовой, районированных в Молдове, на пригодность к переработке//Овощи России. 2012. № 3 (16). С. 62-68.

- Старостенко И.Э., Белокурова Е.С. Продукты переработки плодов и овощей -источник функциональных ингредиентов в детском питании//Технико-технологические проблемы сервиса. 2015. № 3 (33). С. 24-27.

- Карапетян А.С. Изменение биохимического состава плодов тыквы в зависимости от сроков хранения//Овощи России. 2015. № 1(26). С. 48-51. https://doi.org/10.18619/2072-9146-2015-1-48-51

- ГОСТ 7975-2013 Тыква продовольственная свежая. Технические условия. -М.: Стандартинформ, 2014. 9 С.

- Практикум по агрохимии/Б.А. Ягодин, И.П. Дерюгин, Ю.П. Жуков и др. -М.: Агропромиздат, 1987. 512 С.

- ГОСТ 31675-2012 Корма. Методы определения содержания сырой клетчатки с применением промежуточной фильтрации. -М.: Стандартинформ, 2014. 12 С.

- ГОСТ 13496.17-95 Корма. Методы определения каротина. -М.: Стандартинформ, 2011. 8 С.

- ГОСТ 13496.15-2016 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения массовой доли сырого жира. -М.: Стандартинформ, 2016. 12 С.

- Бардина Н.В. Оценка тыквы столовой на пищевые цели по комплексу показателей//Вестник Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 2015. № 3(29). С. 34-40.