Оценка уровня социально-экономического благосостояния жителей регионов Российской Федерации

Автор: Бурда А.Г., Косников С.Н., Коробань И.В.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 11, 2023 года.

Бесплатный доступ

В контексте современной экономики и социологии насущным становится вопрос оценки социального благосостояния граждан. Настоящее исследование направлено на критический анализ существующих методик определения данного показателя, а также на формулирование новых подходов к его измерению. Актуальность такого подхода обусловлена нестабильностью показателей, таких как ВВП на душу населения, которые уже не всегда могут адекватно отражать реальное благосостояние граждан. Главная цель исследования заключается в выявлении ключевых параметров благосостояния, призванных унифицировать оценку этого показателя, и в разработке математического алгоритма для расчета ИСБ - индекса социального благосостояния. Путем применения аналитического метода анализа была разработана модель оценки ИСБ, позволяющая провести комплексное сравнение объективных и субъективных критериев благосостояния. Особое внимание в работе уделяется социокультурной значимости человеческого капитала как центрального ресурса развития государства. Привлечение высококвалифицированных специалистов через создание условий для повышения благосостояния может стать решающим фактором в усилении научного и технического потенциала страны, а также в улучшении демографической обстановки. В качестве конечного результата научного поиска представлено авторское определение социального благосостояния, создана рабочая модель расчета ИСБ, а также проведен анализ параметров 87 субъектов Российской Федерации. Таким образом, получены новые инсайты по проблеме измерения социального благосостояния и предложены инновационные подходы к ее решению.

Моделирование, математические алгоритмы, социальное благосостояние, инструменты, анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/149144682

IDR: 149144682 | УДК: 338.242 | DOI: 10.24158/pep.2023.11.13

Текст научной статьи Оценка уровня социально-экономического благосостояния жителей регионов Российской Федерации

Введение . Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что обеспечение социального благосостояния населения выступает в качестве первостепенной задачи государственных структур. Традиционные инструменты оценки, такие как ВВП на душу населения, несмотря на распространенность, обладают рядом ограничений. В частности, они не учитывают такие значимые параметры социального развития, как наличие образовательных и медицинских учреждений, уровень безработицы, криминогенная обстановка или степень образованности населения. Кроме того, инструменты наподобие индекса человеческого развития (Human Development Project) хотя и включают в себя ряд абстрактных показателей, могут оказаться не вполне объективными.

Текущая геополитическая картина демонстрирует, что многие международные организации испытывают трудности в достижении социального благополучия на глобальном уровне. В контексте Российской Федерации важность гарантирования социального благосостояния приобретает особое значение, учитывая такие вызовы, как утечка умов и необходимость повышения инвестиционной привлекательности страны. Очевидно, что универсальные методики, предлагаемые международными организациями, не всегда принимают в расчет уникальные характеристики и потребности каждого государства. В этом аспекте реализация стратегий, адаптированных к конкретным национальным условиям, кажется наиболее перспективной для России.

Литературный обзор . Развитие концепции социального благополучия имеет корни в 1943 г., когда А. Маслоу предложил пирамиду потребностей, которая до сих пор считается основополагающей (Костина, 2015; Маслоу, 2019). Понятие благополучия в последующие годы активно дополнялось и развивалось, привлекая внимание таких дисциплин, как экономика, социология и психология.

В учебнике «Современные теории социального благополучия» авторы З.К. Гареева, Л.М. Билалова, О.М. Иванова и Т.А. Черникова сформулирвали определение: «Социальное благополучие представляет собой интегральный индикатор эффективности работы социальной сферы, отражает социальное самочувствие, уровень благосостояния, качество жизни населения и служит индикатором социальной стабильности общественной системы»1, которое устанавливает главную цель социального благосостояния, а именно усиление эффективности социальной сферы. По данным М.С. Петренко и С.А. Дукарта, ключевыми показателями социального благополучия являются качество медицинской помощи, уровень образования, экономическое благосостояние, наличие развитой инфраструктуры и т. д. (2019). Таким образом, все указанные элементы выступают индикаторами качества жизни, главных стремлений индивида. А.А. Садовская подчеркивает в научном труде, что истинное благополучие скрывается в возможности человека реализовать свои желания и потребности (2019).

Благополучие как многогранное понятие имеет ряд характеристик, которые могут различаться в зависимости от индивидуальных представлений. В.В. Некрасов и С.В. Сушков подходят к этому вопросу с трех ключевых позиций: рассматривают благополучие как состояние умиротворения и счастья, ассоциируют его с успешной и комфортной жизнью, а также связывают с материальным достатком и довольством (2014). Для точного понимания благополучия важно учитывать разнообразные факторы и показатели, актуальные для каждого человека. В контексте социального благополучия С.А. Жиронкин и О.В. Кадникова выделяют ряд параметров, напрямую связанных с научно-технологическим развитием, таких как использование информационных технологий, инвестирование в образование, интеграция в технологические кластеры, патентование и работа с интеллектуальной собственностью (2016).

Позиция Н.В. Гоффе и Г.А. Монусовой представляет особый интерес. Они критически оценивают использование ВВП как мерила благополучия, указывая на его ограниченность и невозможность отражения ряда социальных аспектов, таких как уровень социального неравенства, ощущение счастья и удовлетворенность жизнью (2018).

Для анализа социального благосостояния Российской Федерации актуально рассмотреть ряд параметров, которые представляют ключевое значение для характеристики качества жизни населения. В первую очередь следует уделить внимание таким показателям, как численность населения, средняя продолжительность жизни, объем жилищного фонда, число больничных коек, смертность, среднедушевые доходы, уровень безработицы и инфляционные показатели.

Академические исследования и работы ученых подтверждают, что социальное благополучие охватывает не только квантитативные показатели, но и такие субъективные параметры, как восприятие счастья, блага и уровень удовлетворенности жизнью. В статье Е.А. Капраловой поднимается вопрос о многоаспектности социального благополучия, включая как материальные составляющие, так и субъективные (2022). Возникает вопрос: какими методами можно адекватно измерить уровень счастья населения? Предположительно, внешние показатели, такие как экономическая стабильность, уровень доходов и доступность медицинских услуг, напрямую влияют на субъективные ощущения благополучия.

Ряд исследователей, в частности Н.А. Булкина, акцентируют внимание на том, что факторы, такие как уровень заработной платы и здравоохранение, оказывают значительное влияние на благополучие населения (2020). Схожую позицию занимает и И.В. Мерзлякова, подчеркивая, что, хотя зарплата может не быть единственным фактором благополучия, ее значение не следует уменьшать (2010). Таким образом, социальное благополучие включает в себя ряд как количественных характеристик, так и качественных. Изучение этой темы требует комплексного подхода с учетом экономических и социокультурных параметров страны.

В современной академической среде представлено множество систем оценки социального благосостояния. Одной из них является индекс устойчивого экономического благосостояния (Index of Sustainable Economic Welfare – ISEW), разработанный Г. Дейли и Дж. Коббом, где акцентируется внимание на устойчивом развитии социального благосостояния (Daly, Cobb, 1989). А. Сен внес важный вклад в создание укороченных функций социального благосостояния (Sen, 1976), позже дополненных Н. Каквани с применением штрафов за неравенство (Kakwani, 1981). На основе анализа российской экономики Е.В. Балацкий и М.В. Саакянц предложили учесть потери, связанные с неравномерным распределением доходов, именуемые «эрозия экономического роста» (2006). В контексте распределения доходов С. Дагум акцентировал внимание на возможных социальных конфликтах и противоречиях, вызываемых их дисбалансом (Dagum, 1990).

Кроме этого, исследователи активно применяют спектр укороченных функций (Inequality-Adjusted Aggregate Welfare Functions) для анализа динамики социального благосостояния, как, например, указано в статье М.С. Петренко и С.А. Дукарта (2019). Научная работа М.Ю. Малкиной представляет собой детальное изучение различных методик оценки, подчеркивая их общий постулат: поиск определения счастья и благосостояния (2017). Г.В. Разинский предлагает два подхода к определению социального благосостояния: патерналистический, акцентирующийся на базовых представлениях об успехе, и антипатерналистический, ориентированный на активное взаимодействие с окружающей средой (2014).

Исследования социального благосостояния показывают, что многочисленные грани этого понятия лучше всего обеспечиваются через административные и экономические ресурсы государства (Тихонов, 2007). Однако при анализе государственного вмешательства в социальное благосостояние необходимо осознавать проблематику равномерного распределения. Как отмечал К. Маркс, благосостояние отдельного индивида в контексте капиталистической системы не всегда содействует повышению общего благополучия общества (2012–2013). Современное понимание социального благосостояния отражает сдвиги в восприятии его параметров по сравнению с толкованиями прошлых эпох, что обусловлено изменением культурных ориентиров и акцентом на потребительские стандарты и материальные ценности (Петровская, 2014). При столкновении с научно-техническим прогрессом и социальными изменениями государство стоит перед необходимостью переосмысления своего подхода к удовлетворению эволюционирующих потребностей общества.

Изучение социального благосостояния населения представляет собой актуальный аспект исследовательской деятельности. Главной целью данной работы является глубокий анализ понятия «благосостояние населения», определение ключевых и объективных параметров социального благосостояния, а также анализ данных для выявления его основных закономерностей и динамики.

Методы и материалы . В рамках исследования предусматривается применение следующих методологических приемов: аналитического, компаративного и, что особенно актуально, практического. В процессе анализа использованы научные работы в целях выявления общих закономерностей и глубокого осмысления изучаемой проблемы. Практический аспект исследования предполагает разработку оценочной модели, реализуемую в среде MSExcel.

Данные, лежащие в основе исследования, были получены из официального источника – Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации1. Для формирования индекса социального благосостояния (ИСБ) предполагается использование следующих переменных: численность обучающихся (x1, тыс. чел.), средняя продолжительность жизни (x2, лет), общая численность населения (x3, тыс. чел.), общий жилищный фонд (x4, млн кв. м), общее число больничных коек (x5, тыс. ед.), уровень смертности на 1 000 жителей (x6), среднедушевые доходы (x7, тыс. р.), уровень безработицы (x8, %) и уровень инфляции (x9, %). Модель индекса социального благосостояния имеет вид:

( (х1-х2)-(— х 3 )) •Ха

V 1 2* \x+vx+vx6 х9)) 8

Основываясь на вычислениях с использованием указанной модели, мы провели оценку 87 субъектов Российской Федерации. Последующим этапом исследования стало формирование сводной таблицы, отражающей полученные результаты. Кроме того, в рамках анализа рассмотрена динамика изменений социального благосостояния на территории РФ в период с 2005 по 2021 г.

Результаты и обсуждение . На основе анализа данных 87 субъектов Российской Федерации выявлено значение индекса социального благосостояния. По данным исследования, 75 % регионов оказались в сегменте с низким ИСБ. В рамках исследования можно сделать вывод о критической необходимости повышения уровня социального благосостояния на территории страны. Наибольшее развитие наблюдается в Московской области, индекс составил 490,8 балла.

В целом ключевым вопросом обеспечения равномерного социального благосостояния в российских регионах является неоднородность распределения экономических и административных ресурсов. Дефицит административных ресурсов в некоторых районах характеризуется недостаточной эффективностью управленческих процессов, что, вероятно, связано с уменьшенным контролем со стороны центральной власти и повышенной коррупционной активностью.

Для адекватного решения вопросов регионального развития актуально рассмотреть внедрение новых национальных проектов, направленных на повышение социального благосостояния в регионах. В настоящее время в Российской Федерации функционируют три такие инициативы: Федеральная образовательная программа (ФОП), «Здравоохранение» и «Жилье и городская среда». Тем не менее существующих мер явно недостаточно. Проблема требует комплексного подхода, начиная с оптимизации государственного управления и заканчивая назначением профессиональных управленцев на ключевые позиции. Увеличение бюджетного финансирования регионов играет важную роль, однако нельзя ограничиваться только этим. Стратегическим шагом может стать инвестирование в региональное развитие, в частности создание государственных предприятий. Такой подход поспособствует формированию новых рабочих мест и обеспечит население стабильными доходами.

В таблице 1 представлена классификация регионов по индексу социального благосостояния. По данным исследования, регионы с показателем 25,8–118,8 демонстрируют на низкое социальное благосостояние, в то время как отметка 118,8–211,8 характеризует регионы с уровнем ниже среднего. Средний уровень благосостояния выражен диапазоном 211,8–304,8. Верхние два диапазона, 304,8–397,8 и 397,8–490,8, отражают уровни выше среднего и высший уровень социального благосостояния соответственно. Особое внимание стоит уделить первой группе, которая детализирована на три подкатегории: до 65,0 балла – это минимальный уровень; до 100,0 – минимальный уровень с заметными положительными изменениями; до 118,8 балла – регионы на пороге повышения социального статуса.

Таблица 1 – Общее число регионов и их группировка

Table 1 – Total Number of Regions and Their Grouping

|

Группировка по ИСБ |

Число регионов в группе |

|

25,8–118,8 |

65 |

|

118,8–211,8 |

13 |

|

211,8–304,8 |

6 |

|

304,8–397,8 |

1 |

|

397,8–490,8 |

2 |

|

Итого |

87 |

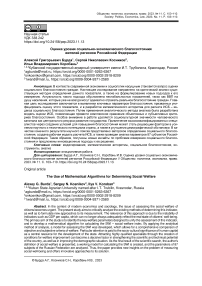

На рисунке 1 представлены регионы с наименьшей оценкой социального благосостояния (менее 65 баллов).

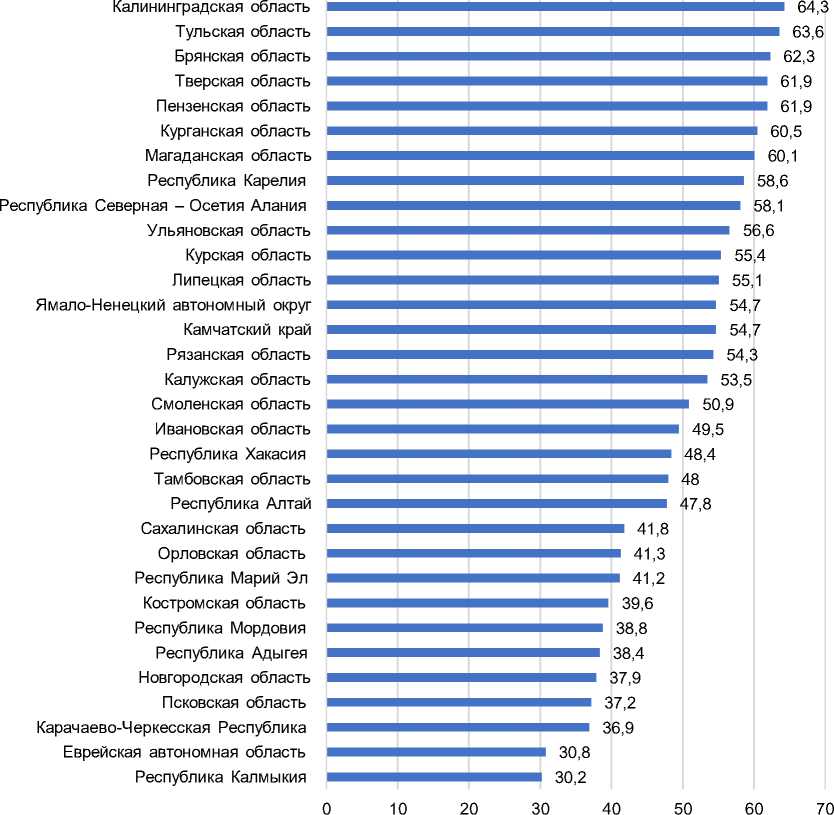

На основе данных исследования можно сделать вывод, что Московская область и Москва занимают лидирующие позиции по индексу социального благосостояния: 405,4 и 490,8 балла соответственно. Превосходство столицы и ее области перед другими регионами объясняется тем, что Москва является административным центром страны, благодаря этому активнее реализуются национальные проекты и программы, направленные на повышение уровня социального благосостояния жителей (рисунок 2).

Рисунок 1 – Регионы с наименьшим уровнем социального благосостояния

Figure 1 – Regions with the Lowest Level of Social Welfare

Рисунок 2 – Регионы России со средним, высоким и высшим уровнем социального благосостояния

Figure 2 – Russian Regions with Medium, High and Higher Levels of Social Welfare

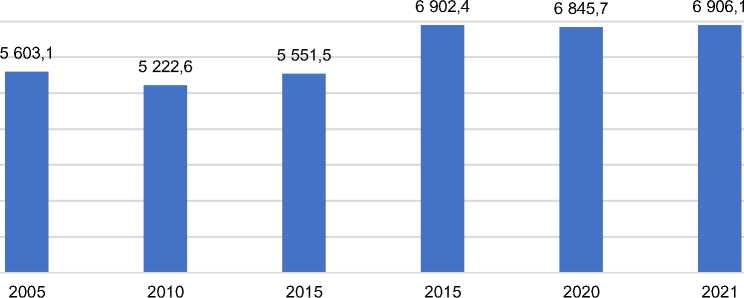

Анализ индекса социального благосостояния российских регионов за период с 2005 по 2021 г. позволяет отметить положительную динамику (рисунок 3). Однако подавляющее большинство регионов страны (около 75 %) имеют низкий уровень данного индекса, 15 % регионов демонстрируют относительно высокие показатели социального благосостояния и только 9 % регионов – высокий.

8 000,0

7 000,0

6 000,0

5 000,0

4 000,0

3 000,0

2 000,0

1 000,0

0,0

Рисунок 3 – Динамика индекса социального благосостояния российских регионов

Figure 3 – Dynamics of the Index of Social Welfare of Russian Regions

На основании анализа диаграммы можно заключить, что за период с 2005 по 2021 г. наблюдался активный рост социального благосостояния. В последующие годы государственные органы активно работали над сохранением достигнутого уровня благополучия, что стало основой для формирования новых стратегических инициатив.

С учетом глобальных вызовов последних лет, таких как пандемия COVID-19 и экономические колебания, правительство предприняло шаги для адаптации и реализации стратегических проектов. Так, в рамках (ФОП) разработаны новые подходы к дистанционному обучению и повышению квалификации преподавателей1. Национальный проект в области здравоохранения включил в себя меры по борьбе с пандемией и укреплению здравоохранительной системы2. Национальный проект «Жилье и городская среда» фокусировался на создании устойчивых и экологически чистых городских пространств3. Таким образом, актуализация социальных проектов и программ, учитывая последние мировые тенденции, является ключевым фактором устойчивого развития страны.

Заключение . В ходе исследования выявлены следующие основные моменты.

-

1. С использованием методов автоматизированной обработки информации, базирующихся на данных Федеральной службы статистики, получены и проанализированы индексы социального благосостояния регионов России, что подтверждает возможность применения современных алгоритмов анализа и оценки социального благосостояния на основе данных.

-

2. Путем анализа установлено, что в 75 % регионов России фиксируется низкий уровень социального благосостояния, что подчеркивает актуальность и значимость исследований, проводимых в данной области.

-

3. Анализ данных за период с 2005 по 2021 г. позволил выявить положительную динамику социального благосостояния, однако следует отметить ее замедление.

-

4. Исследование показывает, что, несмотря на достигнутый прогресс в обеспечении социального благосостояния в России, существуют аспекты, требующие дополнительного внимания. Правительство активно работает над улучшением ситуации, принимая ряд политических мер и проектов. Некоторые трудности, связанные с реализацией этих инициатив, такие как распределение ресурсов и управление в регионах, рассматриваются как возможности для дальнейших усовершенствований.

Список литературы Оценка уровня социально-экономического благосостояния жителей регионов Российской Федерации

- Балацкий Е.В., Саакянц К.М. Дивергенция доходов и экономический рост // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2006. Т. 4. С. 583-601.

- Булкина Н.А. О феномене счастья: обзор зарубежных и отечественных исследований // Мир науки. Педагогика и психология. 2020. Т. 8, № 5.

- Гоффе Н.В., Монусова Г.А. Социальное благополучие: восприятие реалий // Южно-российский журнал социальных наук. 2018. Т. 19, № 3. С. 21-36. https://doi.org/10.31429/26190567-19-3-21-36.

- Жиронкин С.А., Кадникова О.В. Непрерывное социальное благополучие в XXI в. // Теория и практика общественного развития. 2016. № 3. С. 29-31.

- Капралова Е.А. Проблематизация феномена социального благополучия // Коммуникология. 2022. Т. 10, № 2. С. 133148. https://doi.org/10.21453/2311 -3065-2022-10-2-133-148.

- Костина Е.Ю. Социальное благополучие и социальная безопасность в условиях глобализации современного общества // Universum: общественные науки. 2015. № 6 (16).

- Малкина М.Ю. Социальное благополучие регионов Российской Федерации // Экономика региона. 2017. Т. 13, № 1. С. 49-62. https://doi.org/10.17059/2017-1-5.

- Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / пер. П. Клюкина: в 2 т. М., 2012-2013. 1200 с. Маслоу А. Мотивация и личность: 3-е изд. СПб., 2019. 400 с.

- Мерзлякова И.В. Социальные регуляторы благополучия человека и общества // Гуманитарный вектор. 2010. № 1. С. 179-187.

- Некрасов В.В., Сушков С.В. Основные подходы к изучению субъективного благополучия в отечественной и зарубежной литературе // Вестник университета. 2014. № 5. С. 231-237.

- Петренко М.С., Дукарт С.А. Критерии социального благополучия: универсализм и проблемы социокультурного измерения // Векторы благополучия: экономика и социум. 2019. № 3 (34). С. 79-90. https://doi.org/10.18799/26584956/2019/3(34)/977.

- Петровская Ю.А. Факторы социального благополучия как научная проблема // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер.: Социальные науки. 2014. № 4 (36). С. 137-143.

- Разинский Г.В. Факторы, определяющие социальное благополучие/неблагополучие в современном городе // Власть. 2014. № 6. С. 136-140.

- Садовская А.А. Теории благополучия и их отражение в современных философских концепциях // Векторы благополучия: экономика и социум. 2019. № 2 (33). С. 87-95. https://doi.org/10.18799/24056537/2019/2(33)/975.

- Тихонов А.В. Социология управления: теоретический анализ: 2-е изд. М., 2007. 472 с.

- Dagum C. On the relationship between income inequality measures and social welfare functions // Journal of Econometrics. 1990. Vol. 43, no. 1-2. P. 91-102. https://doi.org/10.1016/0304-4076(90)90109-7.

- Daly H., Cobb J. For the common good: Redirecting the economy toward community, the environment and a sustainable future. Boston, 1989. 534 p.

- Kakwani N. Welfare measures: An international comparisons // Journal of Development Economics. 1981. Vol. 8, no. 1. P. 21-45. https://doi.org/10.1016/0304-3878(81)90044-4.

- Sen A. Real national income // Review of Economic Studies. 1976. Vol. 43, no. 1. P. 19-39. https://doi.org/10.2307/2296597.