Оценка уровня стрессоустойчивости у студентов медицинского вуза

Автор: Полторак М.С., Гром В.Л., Сарчук Е.В.

Журнал: Juvenis scientia @jscientia

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения уровня стрессоустойчивости среди студентов медицинского вуза. Было исследовано 140 человек со всех курсов, включая ординаторов. Авторы для оценки стрессоустойчивости использовали авторскую методику Усатова И.А. «Тест на определение уровня стрессоустойчивости личности», а для анализа хронотипа среди обучающихся было проведено тестирование на основании опросника Хорна-Остберга в модификации Степановой. Было выявлено, что наиболее распространен средний уровень стрессоустойчивости (64,3%), а также «слабо выраженный вечерний» тип хронотипа (52,8%). Проведен анализ зависимости стрессоустойчивости от курса и пола обучения. Наиболее низкие показатели стрессоустойчивости наблюдались у студентов младших курсов, а при анализе среди пола - у девушек. Проанализированы данные соотнесения уровня стрессоустойчивости и хронотипа человека, которые показали, что студенты вечернего типа хронотипа имеют более низкие показатели стрессоустойчивости, чем студенты утреннего типа. В связи с этим в статье также предложена система профилактики, способствующая минимизации негативных проявлений при нарушении цикла «сон-бодрствование».

Стрессоустойчивость, хронотип, адаптационные резервы, студенты

Короткий адрес: https://sciup.org/14114575

IDR: 14114575 | УДК: 612.821 | DOI: 10.32415/jscientia.2019.04.01

Текст научной статьи Оценка уровня стрессоустойчивости у студентов медицинского вуза

Введение. Во время учёбы студенты сталкиваются с различными факторами, которые влияют на состояние как физического, так и психологического здоровья (успеваемость, экзамены, психоэмоциональное напряжение, связанное со страхом перед будущими проблемами, нежелание учиться, недостаток дисциплинированности). Многие из студентов оказываются не готовыми к ним, что ведёт сначала к истощению адаптационных возможностей организма, развитию стресса, а затем и к развитию заболеваний [2]. Известно, что чем выше у организма адаптационные резервы, тем легче он может перенести стрессовую ситуацию без последствий для своего организма [5].

Одним из факторов, который отображает степень адаптации студентов, является стрессоустойчивость (СУ) [8]. Единого мнения по поводу точного определения данного феномена нет. Ряд учёных описывает её как свойство личности, характеризующееся взаимодействием как эмоциональных и волевых, так и интеллектуальных и мотивационных компонентов психической деятельности. Эта интеграция позволяет человеку в сложной эмотивной обстановке руководить своими эмоциями, сохранять высокую профессиональную работоспособность, адекватное функционирование и определённую направленность своих действий [6, 7]. Указывается, что СУ включает в себя несколько компонентов, таких как – эмоциональный (чувство уверенности); умственную работоспособность, тип мышления – интеллектуальный компонент. Самообладание, самоконтроль и целеустремлённость можно отнести к волевому и мотивационному компоненту. Тип нервной системы определяют как психофизиологический компонент. Н.И. Бережная выделяет также в отдельный компонент СУ профессиональную подготовленность, информированность и готовность личности к выполнению тех или иных задач [3].

При рассмотрении психофизиологического аспекта стрессоустойчивости Н.А. Яунакайс, А.Ю. Золотухина указывают, что одним из факторов, влияющих на уровень адаптации организма к стрессовым ситуациям, является хронотип человека [12]. В своей работе Сурнина О.Е. указывает, что хронотип – это устойчивая временная периодизация психофизиологического состояния человека, в частности его работоспособности [10]. Выделяют три основных типа хронотипа: «сова», «жаворонок», «голубь». Такое разделение связано с биологическими часами организма человека, а также циклом «сон-бодрствование». «Жаворонки» просыпаются рано утром, более работоспособны в первую половину дня и ложатся спать рано. Для «сов» характерен более поздний подъём, высокая работоспособность во вторую половину дня, они могут поздно ложиться спать. «Голуби» занимают промежуточное положение между ними [4]. Биологические часы играют определённую роль в процессах адаптации, помогают человеку приспособиться к условиям окружающей среды [4]. Одним из методов оценки адаптационных резервов индивида является изучение его стрес-соустойчивости.

Целью исследования явилось изучение уровня СУ студентов Медицинской академии им. С.И. Георгиевского.

Согласно цели исследования были поставлены следующие задачи: 1) оценить уровень СУ студентов Медицинской академии; 2) определить тип хронотипа у учащихся вуза; 3) оценить СУ молодёжи в зависимости от пола, курса обучения и хронотипа.

Материалы и методы: для выполнения поставленных задач исследования было обследовано 140 человек: 82 девушек и 58 юношей. Средний возраст исследованных составил (21,5±2,3) лет. Количество участников обучающихся на 1-2 курсах составило 44 человека, на 3-4 курсах - 49 студентов, исследованных 5-6 курсов и ординатуры – 47 человек.

Исследование проводили в несколько этапов. На первом этапе исследования использовали авторскую методику Усатова И.А. «Тест на определение уровня стрессоустойчи-вости личности». Опросник содержит 38 вопросов, ответы на которые выбираются из предложенных вариантов («ча-сто/сильно», «редко/иногда», «нет/никогда»). Количество набранных баллов определяет уровень стрессоустойчи-вости (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий). Данное тестирование учитывало факторы стрес-соустойчивости, которые обеспечивают способность эффективно справляться со стрессовым воздействием [11]. На втором этапе исследования использовали опросник для определения типа суточного ритма Morningness-Evningness Questionnaire (Horne J. A., Ostberg O.) в модификации С.И. Степановой [9, 1]. С его помощью проводили оценку циркадных ритмов испытуемых для определения хронотипа. Опросник включал 22 вопроса.

Результаты. На первом этапе нашего исследования мы изучили уровень стрессоустойчивости у студентов Медицинской академии им. С.И. Георгиевского.

В ходе исследования были получены данные, которые позволили разделить студентов в зависимости от их уровня СУ на 5 групп. Студентов с высоким уровнем СУ выявлено 1,4% исследованных, уровень СУ выше среднего определялся у 10,7% опрошенных, средний уровень СУ выявлен у 64,3% респондентов, уровень СУ ниже среднего и низкий уровень у 21,4% и 2,2% проанкетированных, соответственно.

Вторым этапом нашего исследования было определение хронотипа у обучающихся вуза. Установлено, что большинство опрошенных студентов относились к «слабо выраженному вечернему» типу - 74 (52,8%) человек; аритмичный тип или «голуби» выявлен у 54 (38,6%) опрошенных; хронотип истинных «сов» определялся у 7 (5,0%) человек. Менее всего респондентов соотносилось со «слабо выраженным утренним» типом - лишь 5 (3,6%) респондентов. Студентов с хронотипом «жаворонки» не выявлено.

Третьим этапом нашей работы явилась оценка СУ студенческой молодёжи в зависимости от пола, курса и хронотипа.

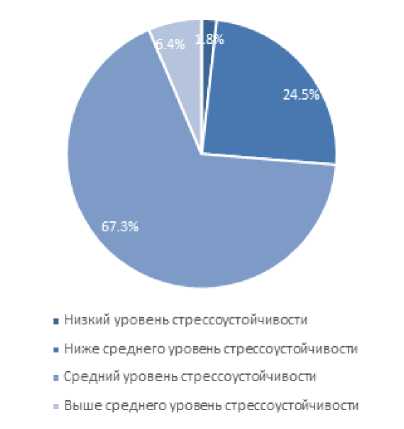

В ходе анализа зависимости СУ от пола было выявлено, что для 67,3% опрошенных девушек наиболее характерен средний уровень стрессоустойчивости (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение девушек по уровню стрессоустойчивости, (%)

Студенток с низким и ниже среднего уровнем СУ выявлено – 1,8% и 24,5%, соответственно. В ходе исследования высокий уровень стрессоустойчивости у студенток медицинского вуза не обнаружился.

Изучение уровня СУ среди лиц мужского пола позволило установить, что среди юношей также преобладал средний уровень СУ – у 53,3% опрошенных (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение юношей по уровню стрессоустойчивости, (%)

Низкий и ниже среднего уровни СУ отмечались у 13,3% исследованных студентов. У 6,7% проанкетированных юношей-студентов выявлен высокий уровень СУ.

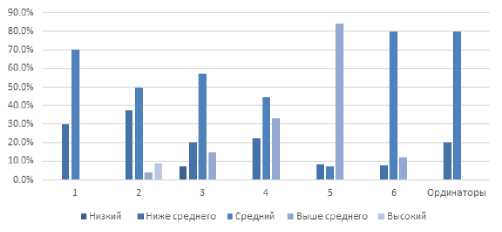

В ходе сравнительного анализа уровня СУ в зависимости от курса обучения студентов установлено, что преобладающим уровнем СУ на всех курсах был «средний»: на 1-м курсе – 70,0% обучающихся, на 2-м – 50,0% студентов, на 3-м курсе - 57,5% опрошенных, на 4-м курсе - 44,4% студентов, на 5-м – 7,5% проанкетированных, на 6-м курсе и у ординаторов – по 80%, соответственно (рис. 3).

Обращает на себя внимание, что низкий и ниже среднего уровень СУ чаще выявляется у студентов 1, 2 и 3 курсов, что, вероятно, может свидетельствовать о ещё недостаточ-

Рисунок 3. Распределение студентов по уровню стрессоустойчивости в зависимости от курса обучения, (%).

Рисунок 4. Распределение студентов по типу хронотипа в зависимости от курса обучения, (%).

ной адаптации обучающихся к обучению в вузе и учебным нагрузкам. Более высокие значения стрессоустойчивости преобладали у студентов 5 курса, что свидетельствует о полной адаптации к учебным нагрузкам.

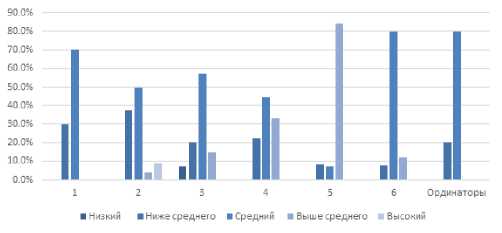

Распределение исследованных студентов разных курсов обучения в зависимости от типа хронотипа представлено на рис. 4.

При анализе полученных данных установлено, что у студентов всех курсов преобладает аритмичный и слабо выраженный вечерний типы хронотипа. Так, на первом курсе выявлено 30,0% человек с аритмичным типом хронотипа, на втором - 33,3% исследованных, на третьем - 42,5% проанкетированных, на пятом и шестом - 44,4% и 41,65, соответственно.

Среди ординаторов аритмичный тип хронотипа определялся у 50,0% исследованных. Слабо вечерний тип хронотипа более всего преобладал у студентов 1-го курса – 70,0%, среди обучающихся второго курса - у 62,5% человек. Исследованные студенты пятого курса в 50,2% случаев соотносились со слабо вечерним типом хронотипа, у студентов шестого курса и ординаторов к этому типу хронотипа принадлежало по 50,0% испытуемых.

В ходе исследования выявлено, что 22,2% студентов 4 курса, 12,0% опрошенных 6 курса и 5,0% проанкетированных 3 курса относились к хронотипу истинных «сов». Тогда как среди исследованных других курсов выраженного вечернего типа хронотипа выявлено не было.

Слабо выраженный утренний тип хронотипа выявлен среди студентов 2, 3, 4 и 5 курсов: 4,2%, 5,0%, 11,2% и 8,4%, соответственно. Чистого утреннего типа хронотипа среди студентов выявлено не было.

Изучение зависимости СУ от типа хронотипа позволило установить, что пониженный уровень СУ наблюдался только у представителей вечернего (65,6%) и аритмичного типа (34,4%). Средний уровень - у исследованных всех хронотипов, но больше у студентов вечернего типа (67,5%). По- вышенный уровень - также у всех представителей, у «голубей» – 57,1% и в равном процентном соотношении между другими хронотипами. Среди утреннего типа не наблюдалось низких показателей стрессоустойчивости.

Всем студентам было рекомендовано урегулирование распорядка дня, сон продолжительностью 7-8 часов в сутки, выполнение утренней гигиенической гимнастики, ограничение использования гаджетов в вечернее время. Через 4 недели, студентами, которые следовали этим рекомендациям, было зафиксировано улучшение общего состояния. Представители вечернего типа хронотипа отметили, что им стало легче просыпаться по утрам, а также чувство сонливости проходило быстрее, чем ранее.

Вывод: Результаты проведённого исследования показывают, среди студентов Медицинской академии им. С.И. Георгиевского наиболее распространён средний уровень стрессоустойчивости. Самые низкие показатели устойчивости к стрессу показали студенты младших курсов. На старших курсах наблюдается более высокий уровень стрессоу-стойчивости. Среди хронотипов у обучающихся наиболее частыми являются аритмичный и вечерний тип.

Выявлено, что среди студентов с низким уровнем стрессоустойчивости преобладают «совы», а «жаворонки» характеризуются более высокими показателями. Из этих данных видно, что режим «сна-бодрствования» занимает определённое положение в адаптационных способностях организма, но не является их основополагающим элементом.

Дальнейшее исследование показало, что физические упражнения по утрам способствуют улучшению самочувствия, активизации деятельности, особенно у лиц вечернего типа, что повышает устойчивость их организма к стрессовым ситуациям. Таким образом, выполнение утренней гигиенической гимнастики лицами с вечерним типом хронотипа будет способствовать минимизации негативных проявления последствий их раннего пробуждения.

Emotsional'naya ustoichivost' operatora : Cand. psychol. sci. diss. Moscow; 1970 . (in Russ)]

Список литературы Оценка уровня стрессоустойчивости у студентов медицинского вуза

- Horne JA, Ostberg O. A self-assessment questionnaire to determine morningness-eveningness in human circadian rhythms. Int J Chronobiol. 1976;4(2):97-110.

- Авилов О.В., Комарова И.А. Современные возможности диагностики и коррекции проявлений психоэмоционального стресса у учащихся//Медицинская наука и образование Урала. 2008. Т. 9., № 2(52), С. 4-7.

- Бережная Н.И. Стрессоустойчивость оперативных сотрудников таможенных органов//Ежегодник Российского психологического общества: Материалы 3-го Всероссийского съезда психологов. СПб.: СПбГУ; 2003. С. 453-457.

- Глуткин С.В., Чернышева Ю.Н., Зинчук В.В., и др. Физиологическая характеристика лиц с различными хронотипами//Вестник СГМА. 2017. Т. 16, № 2. С. 48-58.

- Гринберг Дж. Управление стрессом. 7-е изд изд. СПб: Питер; 2002.

- Зильберман П.Б. Эмоциональная устойчивость оператора: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. псих. наук. М.; 1970.

- Михеева А.В. Стрессоустойчивость: к проблеме определения//Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования: языки и специальность. 2010. № 2. С. 82-87.

- Пароконная А.Ю. Особенности проявления стрессоустойчивости у студентов медицинского вуза//Психология и педагогика в Крыму: пути развития. 2018. №4. С. 19-28.

- Степанова С.И. Биоритмологические аспекты проблемы адаптации. М.: Наука; 1986.

- Сурнина О.Е. Утренне-вечерние колебания устойчивости внимания у студентов с разным типом работоспособности//Образование и наука. Известия УрО РАО. 2006. № 6(42). С. 93-100.

- Усатов И.А. Авторская методика «Тест на определение уровня стрессоустойчивости личности»//Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 11. С. 681-685.

- Яунакайс Н.А., Золотухина А.Ю. Изучение зависимости психофизиологического статуса от хронотипа человека//Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2010. Т. 15, № 1. С. 100-104. .