Оценка уровня заработной платы мужчин и женщин на российском рынке труда

Бесплатный доступ

В данной работе выявляется тенденция превышения средних начисленных трудовых доходов у мужчин над соответствующим показателем у женщин. Автор обосновывает тезис о том, что такое несоответствие обусловлено естественными гендерными причинами, а не отражает факт дискриминации.

Рынок труда, средняя начисленная заработная плата, дифференциация доходов, гендерная дискриминация, дискриминация в оплате труда

Короткий адрес: https://sciup.org/140278408

IDR: 140278408

Текст научной статьи Оценка уровня заработной платы мужчин и женщин на российском рынке труда

Annotation: This paper a trend is being revealed of higher average assessed labor income of men over the corresponding indicator at women. The author substantiates the statement that this discrepancy is due to natural gender reasons and does not reflect act of discrimination.

Key worlds: Labor market, average accrued wages, income differentiation, gender discrimination, wage discrimination.

В масштабах экономики заработная плата выступает первоочерёдным инструментом стимулирования той или иной отрасли производства, улучшения её эффективности и производительности, в масштабах домохозяйств — основной инструмент обеспечения благосостояния, повышение статуса и жизнеобеспеченности. Однако на рынке наблюдается дифференциация уровней заработной платы, и различия зависят от определённых факторов: умственные и физические способности индивида, уровень его квалификации, опыт работы, сфера и отрасль деятельности, но нередко различия в заработной плате зависят от возраста, пола, национальности, конфессиональной принадлежности, монопсонической власти работодателя [3], что похоже на проявление дискриминации на рынке труда.

В российском законодательстве дискриминация запрещена Конституцией Российской Федерации1, Трудовым Кодексом Российской

Федерации2, также Конвенцией МОТ «Относительно дискриминации в области труда и занятий»3, ФЗ «О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации»4, но, несмотря на запреты, она активно применяется работодателями, потребителями, да и самими работниками по отношению к коллегам. Почему же так происходит?

Гэри Беккер первый рассмотрел дискриминацию на рынке труда как область экономической теории. В своей работе «Человеческое поведение: экономический подход» Беккер, рассматривая поведение работодателя, работника и потребителя, и выявил, что данные агенты могут быть требовательными не только к уровню дохода, качеству и количеству товаров и услуг, но ещё и к тем людям, от кого или совместно с кем они получают данные товары или услуги. Именно поэтому Беккер посчитал целесообразным ввести специфический параметр — «склонность к дискриминации» (taste for discrimination) [1, с. 201], который влияет на уровень рыночных цен. Чтобы проанализировать склонность к дискриминации, Беккером были также предложены показатели «коэффициент дискриминации» (discrimination coefficient) и «рыночный коэффициент дискриминации» (market discrimination coefficient). Коэффициент дискриминации отражает склонность к дискриминации определённого человека и показывает, чем он готов пожертвовать, чтобы не вступать в отношения с человеком, принадлежавшим к другой группе. В качестве примера можно привести ситуацию, где бы работодатель был вынужден предлагать определённой группе (допустим, мужчинам) заработную плату выше рыночной, и это будет «цена», которую он уплатит за свои предпочтения, и именно поэтому дискриминация невыгодна как для дискриминируемых, так и для дискриминаторов. Рыночный коэффициент показывает ту часть дифференциации в доходах между группами, которая не определяется различиями в эффективности проделанной работы и затраченного на неё времени. Однако данный коэффициент зависит не только от вкусов, но и от других параметров, например, от соотношения между конкуренцией и монополией на рынке труда и товаров, от экономической и численной значимости недискриминируемой группы и т.д. [1, с. 207].

Однако Л. И. Рогачевине в своей работе рассматривает дискриминацию не только как негативный аспект поведения экономических агентов, но и как положительный. Автор утверждает, что одним из последствий дискриминаций является снижение издержек фирмы-производителя, так как работодателю выгоднее нанимать представителей дискриминируемой группы, выплачивая им за такой же объём работы меньшую заработную плату по сравнению с работниками недискриминируемой группы. Если же расходы на заработную плату работников снижаются, то и снижается себестоимость продукции, что ведёт к росту доходов фирмы-производителя. Другой положительной стороной является рост конкурентоспособности, который достигается в краткосрочном периоде за счёт снижения издержек, или спад конкурентоспособности фирм в долгосрочном периоде и, как следствие, повышение издержек производства [4].

Особое внимание в данной работе заслуживает анализ разницы между заработной платой мужчин и женщин на российском рынке труда и выявление причин данной дифференциации. Для этого нам необходимо проанализировать среднюю заработную плату мужчин и женщин по стране, рассмотреть доли работающих мужчин и женщин и уровень заработной платы в отдельных отраслях производства. В качестве первичных информационных источников использованы открытые данные Федеральной службы государственной статистики, Фонда социального страхования Российской Федерации. Анализ произведён на основе информации 2015 г.

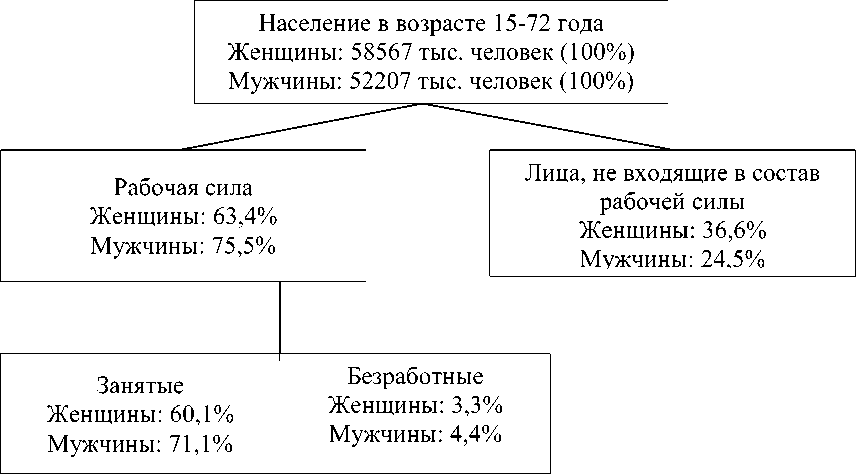

Для проведения анализа заработной платы мужчин и женщин нам необходимо рассмотреть удельный вес в общей численности населения соответствующего пола, по данным Федеральной службы государственной статистики, который представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 — Удельный вес в общей численности населения соответствующего пола на 2015 г. [6]

Как мы видим, всего населения в возрасте от 15 до 72 лет 110774000 человек ( — 111 миллионов), из которых примерно 35,2 млн. занятых женщин и примерно 37,1 млн. занятых мужчин, то есть количество занятых женщин и мужчин на российском рынке труда почти равное. Несмотря на то что количество занятых женщин составляет почти половину (49%) от всего количества занятого населения в стране, уровень заработной платы у них на порядок ниже. Средняя заработная плата у мужчин по стране составляет 38605 рублей, у женщин — 28021 рублей, то есть в среднем заработная плата женщин составляет всего 72,6% от заработной платы мужчин. И, как мы можем увидеть в таблице 1, данная дифференциация не связана с уровнем образования или квалификацией работников. У мужчин, несмотря на равный уровень квалификации и образования с женщинами, средняя начисленная заработная плата выше.

Таблица 1 — Средняя начисленная заработная плата мужчин и женщин по уровню образования и квалификации в 2015 г. (руб.)

|

Работники |

Высшее образование |

Среднее профессиональ ное |

Среднее (полное) общее |

Не имеют среднего (полного) общего |

|

|

Специалисты высшего уровня квалификации |

Мужчины |

47111 |

34589 |

35954 |

33300 |

|

Женщины |

25288 |

26681 |

31434 |

22131 |

|

|

Специалисты среднего уровня квалификации |

Мужчины |

47402 |

37036 |

38328 |

22617 |

|

Женщины |

29891 |

25323 |

20488 |

16644 |

|

|

Неквалифицир ованные рабочие |

Мужчины |

18237 |

16671 |

17678 |

16777 |

|

Женщины |

16745 |

14509 |

14816 |

13715 |

На таблице 2 показано распределение занятых мужчин и женщин по видам экономической деятельности в долях, средняя начисленная заработная плата мужчин и женщин в рублях и отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин (по данным выборочного обследования организаций за октябрь 2015 г.).

Таблица 2 — Сравнение долей занятых мужчин и женщин и их средней начисленной заработной платы по видам экономической деятельности на 2015 г. [6]

|

Виды экономической деятельности |

Распределение по полу, % |

Средняя начисленная заработная плата, руб. |

Отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин, % |

||

|

Мужчины |

Женщины |

Мужчины |

Женщины |

||

|

Обрабатывающие производства |

61 |

39 |

38610 |

29614 |

76,7 |

|

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

73 |

27 |

35683 |

30006 |

84,1 |

|

Строительство |

86 |

14 |

42157 |

38008 |

90,2 |

|

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий, предметов личного пользования |

39 |

61 |

39953 |

31587 |

79,1 |

|

Гостиницы и рестораны |

24 |

76 |

34475 |

26978 |

78,3 |

|

Транспорт и связь |

75 |

25 |

41386 |

31195 |

75,4 |

|

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |

58 |

42 |

48646 |

38967 |

80,1 |

|

Образование |

18 |

82 |

25860 |

24290 |

93,9 |

|

Здравоохранение и предоставление социальных услуг |

21 |

79 |

29748 |

25653 |

86,2 |

|

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |

32 |

68 |

34809 |

25334 |

72,8 |

|

Добыча полезных ископаемых |

81 |

19 |

61216 |

45123 |

73,7 |

Как мы видим, в тех сферах, где преобладают женщины, заработная плата также ниже заработной платы мужчин. В оптовой и розничной торговле «…» заработная плата женщин составляет всего 79,1% от заработной платы мужчин, в сфере гостиничного дела и ресторанного обслуживания, в сфере образования и здравоохранения средняя начисленная заработная плата женщин составляет всего 78,3%, 93,9%, 86,2% соответственно от средней начисленной заработной платы мужчин.

Дифференциация в средней начисленной заработной плате по стране в первую очередь связана с тем, что мужчины больше сконцентрированы во вредных, опасных и тяжёлых отраслях производства, где средняя заработная плата по России выше. Для женщин в данных отраслях экономической деятельности участие ограничено (в некоторых регионах и вовсе запрещено), что связано с защитой их репродуктивной функции. И именно поэтому женщины сконцентрированы в сфере образования, здравоохранения, социальных, коммунальных и персональных видах услуг, где средняя заработная плата по стране ниже, чем в ряде отраслей промышленности и производства. Также, по мнению Г. Беккера, данное разделение на «женские» и «мужские» профессии связано с тем, что женщина помимо работы выполняет и домашние обязанности, воспитывает детей, что вынуждает её искать себе работу попроще. И из-за того, что женщины тратят меньше сил, они и имеют меньший доход [1]. Однако люди, которые не находятся в браке и не имеют детей, тратят меньше времени на деятельность в рамках домохозяйств, и поэтому тенденция снижения заработной платы не прослеживается. Также люди данной категории больше времени могут потратить на развитие своих профессиональных качеств, что будет положительно сказываться на их карьере в целом.

Данное расхождение также связанно с риском ухода женщины в декрет. На данный момент в Российской Федерации используется две системы выплаты декретных пособий. С 2011 года вступил в силу пилотный проект Фонда социального страхования, в котором участвуют следующие региональные отделения: Нижегородское, Карачаево-Черкесское, Курганское, Новгородское, Новосибирское, Тамбовское, отделение

Хабаровского края, Самарское, отделение по Республике Татарстан, Ростовское, Белгородское, Отделение по Республике Крым, Отделение по Республике Мордовия, Брянское, Калининградское, Калужское, Липецкое, Ульяновское. В данных регионах работодатели отправляют ежемесячно в ФСС определённую сумму, размер которой определяется работодателем и которая впоследствии будет выплачиваться женщинам напрямую из фонда: денежные средства перечисляются на карту или на адрес почтового отделения по её месту регистрации [5]. Другая система продолжает действовать в остальных регионах Российской Федерации. Она заключается в следующем: работодатель выплачивает женщине пособия, а ФСС впоследствии возмещает данные выплаты работодателю — последующий год работодатель перечисляет в Фонд социального страхования меньше средств на сумму, равную декретным выплатам. Однако не всегда возможен зачёт и возмещение декретных пособий. Согласно ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»5, страховщик вправе не принимать к зачету расходы на обязательное социальное страхование, произведенные с нарушением закона. Это может быть подделанная или неверно оформленная документация, создание искусственной ситуации для возмещения средств из ФСС в завышенном размере, сомнение ФСС в добросовестности организации и её сотрудников [4]. То есть причиной отказа ФСС в возмещении декретных пособий могут быть различные обстоятельства от момента вступления сотрудницы на рабочее место до соответствия занимаемой должности. В этом есть риск для работодателя, ибо потраченные на работника средства могут не возместиться, следовательно, доходность организации снижается.

Также на трудовой доход женщин влияет их уровень притязаний в отношении заработной платы. В среднем женщина запрашивает меньше мужчин при приёме на работу, даже если её профессиональные качества, уровень образования наравне с мужчиной или превосходят показатели мужчин. К тому же для женщин большее значение имеет не материальное положение, а психологическое: условия работы, коллектив, отношение работодателя. И даже если заработная плата будет ниже ожидаемой, но условия психологической обстановки на работе будут благоприятны, в большинстве случаев женщина согласится на работу в данных условиях.

Итак, утверждать, что дифференциация в средней начисленной заработной плате мужчин и женщин является дискриминацией последних, несколько неверно, потому что средняя начисленная заработная плата определённой группы считается из суммы заработной платы всех работников определённой группы и делится на количество работников. В случае с мужчинами, большинство которых занято в промышленности, данный показатель заработной платы будет выше, чем у женщин, которые работают в низкооплачиваемых сферах. Также за женщинами, ушедших в декрет, остаётся статус занятого, а декретные выплаты не являются заработной платой, поэтому на время подсчёта средней заработной платы у определённого количества женщин заработная плата равнялась нулю. Однако мы не смеем утверждать, что гендерная дискриминация в заработной палате отсутствует. Безусловно, дискриминация — это субъективное понятие, и доказать, что она действительно имеет место быть на российском рынке труда — крайне сложно, используя статистические данные. Но, расширяя информационную базу и развивая методологию, данное исследование всё же стоит продолжать, сузив масштаб исследования до микроуровня.

В заключении хотелось бы отметить способы борьбы с дискриминацией. Во-первых, необходимо расширять возможности самоуправления в лице профсоюзов, которые бы защищали интересы работников не только в заработной плате, но и в других областях рабочего процесса. Во-вторых, следует совершенствовать антидискриминационное законодательство и обеспечить качественный контроль над его соблюдением. Для этого следует чётко прописать сам акт дискриминации, его проявление, создать эффективные меры защиты от дискриминации. В-третьих, следует повышать правовую культуру и социальную ответственность граждан, что можно достичь через средства массовой информации, через институты образования и воспитания.

Список литературы Оценка уровня заработной платы мужчин и женщин на российском рынке труда

- Беккер Г. С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории: Пер. с англ. / Сост., науч. Ред., послесл. Р. Н. Капелюшников; предисл. М. И. Левин. - М.: ГУ ВШЭ, 2003. - 672 с.

- Карамзин И. Декретные пособия: когда ФСС отказывает в возмещении [Электронный ресурс] URL: http://buh.ru/articles/-documents/50189/ (Дата обращения: 10. 05. 2017).

- Ляскин Г. Г., Шабашев В. А. Подходы к оценке роли монопсонии на рынке труда: региональный аспект // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2016. № 2. С. 169-179.

- Рогавичене Л. И. Дискриминация на рынке труда современной России: диссертация … канд. экон. наук. СПб, 2009. 225 с.

- Как выплачивают пособия в условиях пилотного проекта // Фонд социального страхования Российской Федерации: офиц. сайт. - URL: http://r30.fss.ru/63044/63046/index.shtml (дата обращения 09.05.2017).

- Женщины и мужчины России. 2016: Стат. сб. / Росстат. М., 2016. 210 с.