Оценка уровня знаний медицинских работников, участвующих в оказании экстренной медицинской помощи детям на догоспитальном этапе

Автор: Попков В.М., Цымбал Д.Е., Свинарев М.Ю., АрхипоВ. И.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Педагогика и образование

Статья в выпуске: 2 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

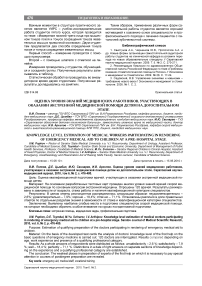

Цель: Оценка квалификационной подготовки врачей, участвующих в оказании экстренной медицинской помощи детям. Материал: На основании разработанных тестовых карт проведен анализ уровня знаний врачей скорой медицинской помощи по основным вопросам экстренной медицины. Опрошены 120 врачей. Результаты ранжированы в зависимости от возраста, стажа работы и наличия квалификационной категории специалистов. Результаты: В целом ответы респондентов распределились следующим образом: неудовлетворительно -2,6%; удовлетворительно - 7,9%; хорошо - 18,4%; отлично - 71,1%. Установлены различия в доле правильных ответов по отдельным разделам знаний в зависимости от стажа и квалификационной категории специалистов. Заключение: Выявлены наиболее слабые места в подготовке специалистов скорой медицинской помощи, на которые необходимо обратить особое внимание на курсах постдипломной подготовки

Медицинские кадры, профессиональная подготовка, экстренная помощь

Короткий адрес: https://sciup.org/14917110

IDR: 14917110

Текст научной статьи Оценка уровня знаний медицинских работников, участвующих в оказании экстренной медицинской помощи детям на догоспитальном этапе

Как отмечено в «Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года», среди проблем в области управления медицинскими кадрами следует отметить несоответствие федеральных государственных образовательных стандартов высшего и среднего профессионального образования современным потребностям здравоохранения, отсутствие системы непрерывного медицинского образования, низкую информированность медицинских работников о современных методах диагностики и лечения заболеваний, слабую подготовку управленческих кадров в здравоохранении и медицинском страховании, невысокий профессиональный уровень медицинских работников [7, 8, 9].

Учитывая значимость вышеуказанной проблемы, нами проведена оценка квалификационного уровня персонала, участвующего в оказании экстренной медицинской помощи детям.

Методы. С участием ведущих специалистов по вопросам клинической медицины нами были разработаны специальные тестовые карты для врачей скорой медицинской помощи, состоящие из 100 вопросов. Все вопросы были структурированы по 10 блокам. В тестировании участвовали 120 врачей. В возрастной структуре преобладали, составляя 42,1%, специалисты в возрасте 50 лет и старше; 23,7% пришлось на долю врачей 40-49 лет; 18,4% – 30-39 лет; 15,8% – моложе 30 лет. Соответственно в 71,1% случаев стаж работы на скорой медицинской помощи превышал 10 лет; в 13,2% – составил от 5 до 10 лет и в 15,7% – был менее 5 лет. У 60,5% опрошенных была квалификационная категория, в т.ч. у 18,4% – высшая; у 26,5% – первая; у 15,6% – вторая.

Полученные ответы оценивались экспертами по 5-балльной шкале. В зависимости от количества (процента) правильных ответов ставили оценку (по каждому блоку и интегральная): отличная – при наличии более 85% правильных ответов; хорошая – 71–85%; удовлетворительная – 60-70%; неудовлетворительная – менее 60%. Также учитывалось и время тестирования.

Служеб. телефон: 8(8452) 509394, дом.: 8(8452) 500694, моб.: +79272777650

Результаты. Проведенное тестирование показало следующее. По первому блоку, характеризующему знания врачами общих диагностических вопросов, средний балл составил 4,63 ± 0,1. Лишь в 2,6% случаев имели место неудовлетворительные оценки; в 29% – хорошие; в 68,4% – отличные. Как и следовало ожидать, минимальным (4,53 ± 0,2) был средний балл; неудовлетворительные оценки встречались только среди врачей, не имеющих квалификационной категории. В то же время несколько удивляет то обстоятельство, что среди лиц с высшей категорией средний балл оказался ниже (4,61), чем при наличии первой (4,8) или второй (4,72).

Характеризуя знание врачами отдельных вопросов данного блока, можно отметить, что доля правильных ответов колебалась в достаточно широких пределах – от 71,1% до 97,4%. Более 90% (отличное знание материала) она составляла при ответе на следующие вопросы:

-

– минимальный объем помощи на догоспитальном этапе при наличии неотложного состояния;

-

– диагностическая значимость туберкулиновых проб;

-

– характеристика сыпи при наличии кори;

В то же время хуже ответили врачи на такие вопросы, как:

-

– прогностическая значимость отдельных критериев у утопающих;

-

– диагностическая значимость лихорадки;

-

– лабораторные показатели первичной надпочечниковой недостаточности.

Второй блок вопросов был посвящен характеристике свойств отдельных фармакологических препаратов. Он состоял из 7 вопросов. Средняя оценка по данному блоку составила 4,57 ± 0,12. В 2% случаев имели место неудовлетворительные знания; в 8,1% – удовлетворительные; в 18,9% – хорошие и в 70,3% – отличные.

Безошибочно врачи ответили на вопросы о том, какие антибиотики следует назначать при лечении менингококкового менингита и каков первоначальный препарат для лечения анафилактического шока. Далее по мере убывания идут ответы на следующие вопросы:

-

– что не следует назначать при наличии аллергии к пенициллину;

-

– наиболее эффективные препараты в лечении ДВС-синдрома;

-

– эффекты, не характерные для кортикостероидов;

-

– препарат выбора для лечения астматического статуса;

-

– препараты, относящиеся к гепатопротекторам.

Третий блок вопросов касался диагностики и лечения заболеваний системы кровообращения. Средний балл по данному блоку оказался очень высоким (4,92 ± 0,08). Преимущественно встречались отличные оценки и в единичных случаях – неудовлетворительные и удовлетворительные.

Безошибочно ответили врачи на вопрос о том, какие пороки сердца сопровождаются артериальной гипертензией и какие исследования необходимы для определения степени тяжести кардиогенного шока. Более 90% правильных ответов было дано на следующие вопросы:

-

– причины аортальной недостаточности;

-

– признаки бактериального эндокардита;

-

– факторы, влияющие на уровень потребления миокардом кислорода.

При ответах на этот раздел вопросника наименьшей оказалась доля правильных ответов у врачей с 5-10-летним стажем. Как и в предыдущих случаях, ожидаемым явился тот факт, что по большинству во- просов наименее правильными были ответы врачей, не имеющих квалификационных категорий.

Четвертый блок вопросов посвящен проблемам диагностики и лечения заболеваний крови. Средний балл здесь также оказался очень высоким (4,92 ± 0,08). Однако внутри блока оценки были неравномерными. Так, все врачи правильно ответили на вопрос о наиболее частой причине железодефицитной анемии. Более 90% правильных ответов было получено и на следующие вопросы:

-

– об основном лабораторном диагностическом признаке острого лейкоза;

-

– о наиболее характерном признаке хронического лимфолейкоза и лимфогранулематоза;

-

- признаках гемолитической желтухи.

Хуже были знания врачей по следующим аспектам:

-

– о наиболее частом симптоме хронического миелолейкоза;

-

– наиболее информативном методе диагностики лимфогранулематоза;

-

– последовательности динамики лабораторных показателей при ДВС-синдроме.

Вопросы пятого блока характеризуют знания врачами острых состояний, связанных с механическими повреждениями и острой патологией органов пищеварения. По данному разделу средний балл составил 4,71±0,11. Диапазон колебаний удельного веса правильных ответов на отдельные вопросы данного блока оказался достаточно велик – от 76,3% до 100%. Безошибочно ответили врачи на следующие вопросы:

-

– наиболее частая локализация перелома нижней челюсти;

-

– диагностическая значимость симптома рвоты «кофейной гущей»;

-

– рентгенологические признаки острого аппендицита.

От 80 до 90% правильных ответов было получено на вопросы:

-

– препарат выбора дегидратирующего действия при черепно-мозговой травме;

-

– последовательность действий при химическом ожоге глаза;

-

– рентгенологическая картина при наличии инородных тел пищевода у детей.

Менее всего (76,3%) правильных ответов было получено на вопрос о последствиях воздействия на организм электрического тока различной силы.

Шестой блок посвящен оценке знаний врачей в области диагностики и лечения сахарного диабета и других эндокринных нарушений. Средний балл по данному блоку оказался ниже, чем по предыдущим (4,66±0,11). Доля правильных ответов на отдельные вопросы блока колебалась от 83,7% до 97,4%. Хуже всего врачи ответили на вопросы:

-

– о метаболических нарушениях, вызывающих различные клинические проявления диабета;

-

– о препаратах, наиболее часто вызывающих гипогликемию у детей.

Далее в порядке возрастания доли правильных ответов следуют вопросы:

-

– о причинах гипогликемии у детей, не страдающих диабетом;

-

– о клинических проявлениях синдрома Иценко-Кушинга;

-

– о симптомах гипогликемической комы.

В седьмом блоке представлены вопросы, характеризующие знания врачей в области патологии органов дыхания. Средний балл по данному блоку составил 4,68+0,12. Процент правильных ответов колебался от 81,6% до 94,7%. Более 90% правильных ответов было получено при ответе на следующие вопросы:

-

– оказание помощи при стенозе дыхательных путей вследствие крупа;

-

– первоочередные мероприятия при стенозирующем ларингите 3 степени;

-

– патогенез кровотечения из сплетения Киссельбаха;

-

– последствия наличия инородных тел в дистальной трети воздуховодных путей.

Ниже (от 80 до 90%) процент правильных ответов на такие вопросы:

-

– источник инфекции при синусите, проявляющемся зубной болью;

-

– клиника обструкции дыхательных путей у детей;

-

– показания к госпитализации детей с бронхиолитом.

Восьмой блок включает вопросы оказания экстренной помощи при отравлениях. Средний балл по этому блоку составляет 4,39±0,15. Наиболее высок уровень подготовленности врачей по следующим вопросам:

-

– проявления пищевой токсикоинфекции;

-

– клинические проявления отравления аминазином;

-

– патогенез клинических проявлений при отравлении фосфорорганическими соединениями.

От 92% до 94% правильных ответов было получено на следующие вопросы:

-

– механизм действия атропина при отравлениях фосфорорганическими соединениями;

-

– тактика при отравлении барбитуратами.

Ниже (на уровне 86%) был процент правильных ответов на вопросы:

-

– проявления никотиноподобных эффектов при отравлении фосфорорганическими соединениями;

-

– тактика лечения при отравлении керосином.

Патологии почек и надпочечников посвящены вопросы девятого блока. Средний балл по блоку составил 4,5±0,15. Безошибочно или практически безошибочно тестируемые ответили на следующие вопросы:

-

– неотложная терапия острой надпочечниковой недостаточности;

-

– заболевания, сопутствующие развитию нефротического синдрома;

-

– биохимическая картина острой почечной недостаточности.

На уровне 94-95% был процент правильных ответов на вопросы:

-

– причины развития синдрома Уотерхауса-Фридериксена;

-

– клинические проявления острой надпочечниковой недостаточности;

-

– методы исследования концентрационной функции почек.

Менее 90% составила доля правильных ответов на такие вопросы:

-

– показания к госпитализации при острой почечной недостаточности;

-

– признаки нефротического синдрома;

-

– терапия нефротического синдрома.

Последний (десятый) блок связан с диагностикой и лечением болезней нервной системы. По данному блоку средний балл составил 4,71±0,12. Во всех случаях врачи ответили правильно на вопросы о первой помощи при эпилептическом статусе и отличиях псевдо-эпилептического статуса от истинной эпилепсии. Высоким был и процент ответов на вопросы о ведущем симптоме менингита и этиологии очаговой неврологической симптоматики при острой вирусной инфекции. Минимальным (как по данному блоку, так и по всем остальным) был процент правильных ответов на вопрос о том, каким костным повреждениям сопутствуют повреждения определенных нервных стволов. На вопросы данного блока хуже всего ответили врачи без категории, а также со стажем работы 5-10 лет.

Рис. 1. Распределение протестированных врачей по доле правильных ответов, %

В целом по доле правильных ответов респонденты по всем блокам распределились следующим образом:

-

- до 70% (неудовлетворительно) – 2,6%;

-

- от 70 до 80% (удовлетворительно) – 7,9%;

-

- от 80 до 90% (хорошо) – 18,4%;

-

- более 90% (отлично) – 71,1%.

Обсуждение. Анализ полученных результатов позволил нам установить ряд тенденций. Как видно из рисунка 1, существенно выше оказались результаты тестирования среди женщин. Хуже оказались результаты тестирования среди врачей моложе 30 и старше

Таблица 1

Распределение врачей разного возраста по доле правильных ответов на вопросы тестов, %

|

Возраст, лет |

Доля правильных ответов, % |

||||

|

До 70 |

71-80 |

81-90 |

более 90 |

Итого |

|

|

до 30 |

- |

- |

33,3 |

66,7 |

100,0 |

|

30-39 |

14,3 |

- |

14,3 |

71,6 |

100,0 |

|

40-49 |

- |

- |

22,2 |

77,8 |

100,0 |

|

50 и старше |

- |

18,8 |

12,5 |

68,7 |

100,0 |

Таблица 2

Средний балл оценки результатов тестирования у отдельных категорий врачей (М+m)

|

Категория врачей |

Средний балл |

|

В целом |

4,58±0,12 |

|

Мужчины |

4,31±0,21 |

|

Женщины |

4,72±0,13 |

|

Возраст: до 30 лет |

4,67±0,19 |

|

30-39 лет |

4,43±0,40 |

|

40-49 лет |

4,78±0,14 |

|

50 лет и старше |

4,50±0,12 |

|

Стаж работы: до 5 лет |

4,42±0,32 |

|

5-10 лет более 10 лет |

4,20±0,52 |

|

более 10 лет |

4,63±0,13 |

|

Квалификаци- нет |

4,53±0,21 |

|

онная |

|

|

категория: первая |

4,60±0,22 |

|

вторая |

5,0±0,0 |

|

высшая |

4,29±0,33 |

50 лет, где минимальным было количество ответивших правильно на более чем 90% вопросов (а среди последних – также наиболее высока доля ответивших на менее 80% вопросов правильно). Наиболее оптимальными оказались результаты тестирования среди врачей 40-49 лет (табл. 1).

Среди респондентов разных стажевых групп наихудшими оказались результаты у врачей, работающих 5-10 лет. Только в данной группе имели место случаи, когда правильных ответов было менее 60%, а доля отличных оценок была минимальной (60% при 66,7% у лиц со стажем до 5 лет и 71,1% при стаже более 10 лет).

Не вполне ожидаемыми оказались результаты тестирования среди лиц с разными квалификационными категориями. В частности, доля ответивших правильно на 90% вопросов и более практически не отличалась у не имеющих категории (71,4%) и врачей с первой категорией (70%), была максимальной (100%) среди имеющих вторую категорию, а минимальной (57,1%) – у имеющих высшую категорию. Соответственно указанным результатам распределились и итоговые оценки, отличающиеся среди рассмотренных групп врачей (таблица 2).

При анализе результатов тестирования наряду с процентом правильных ответов имеет значение время, затраченное на выполнение теста. 13,2% врачей завершили тест в течение получаса; 44,7% – от 30 до 45 минут; 39,5% – от 45 до 60 мин; а 2,6% – в течение более длительного времени. Среднее время отличалось в разных стажевых группах респондентов (47,2 мин. при стаже до 5 лет; 52,1 мин. – при стаже 5–10 лет и 42,5 мин. – при стаже более 10 лет) и при наличии той или иной квалификационной категории (46,2 мин. при ее отсутствии; 48,2 мин. при наличии первой; 40,0 мин. при наличии второй и 49,3 мин. – при наличии высшей категории).

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить достаточно высокий уровень подготовки врачей, участвующих в оказании экстренной медицинской помощи детям, большинство из которых более чем в 90% случаев дали правильные ответы на вопросы теста. Знания отдельных разделов экстренной медицины отличались несущественно. Однако следует обратить внимание на стажевую группу работавших 5–10 лет, показавшую наихудшие результаты тестирования в плане повышения ее квалификации (видимо, теоретические знания, полученные в вузе, были частично утрачены и полностью не восстановлены после курсов повышения квалификации, а практического эмпирического опыта еще недостаточно для принятия точных решений). Минимальные оценки у лиц с высшей категорией в сочетании с минимальным временем тестирования, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что, обладая, несомненно, большим опытом и запасом знаний, данные врачи недостаточно внимательно отнеслись в ряду вопросов теста и допустили случайные ошибки. Анализ ответов на конкретные вопросы позволил выявить «узкие» места в подготовке сотрудников СМП, на которые необходимо обратить особое внимание на курсах постдипломной подготовки специалистов.

Выводы

-

1. Врачебный персонал учреждений здравоохранения Саратовской области, участвующий в оказании экстренной медицинской помощи детям, имеет достаточно высокий уровень теоретической подготовки, который, однако, значительно варьирует в зависимости от врачебного стажа.

-

2. Анализ ответов на конкретные вопросы использованных тестов позволяет выявить критические места в подготовке специалистов и скорректировать учебные планы курсов повышения квалификации персонала скорой медицинской помощи.

Список литературы Оценка уровня знаний медицинских работников, участвующих в оказании экстренной медицинской помощи детям на догоспитальном этапе

- Апанасенко Б.Г., Кирилюк И.Г., Нагнибеда А.Н. Некоторые общие и частные вопросы скорой медицинской помощи населению большого города//Итоги и перспективы развития скорой медицинской помощи при некоторых неотложных состояниях и травмах. СПБ., 1992. С. 9-32.

- Багненко С.Ф., Мирошниченко А.Г., Архипов В.В. Совершенствование экстренной медицинской помощи -основа реформирования здравоохранения России/Скорая медицинская помощь. 2001. №4. С. 11-15.

- Хальфин Р.А., Сенцов В.Г., Ножкин Н.В. Неотложная медицинская специализированная помощь как один из приоритетов развития государственного здравоохранения//Медицина и здравоохранение в дни мира и войны: материалы научно-практической конференции (25-26 апреля 2000 г., Москва). М., 2000. С. 214-216.

- Мыльникова Л.А. Развитие экстренной медицинской помощи в РФ//Скорая медицинская помощь. 2001. №3. С. 3-4.

- Войков А.А. Некоторые вопросы совершенствования службы скорой медицинской помощи//Проблемы городского здравоохранения. Вып. 7: сб. науч. тр./под ред. проф. Н.И. Вишнякова. СПб., 2003. С. 16-18.

- Лившиц В.М., Осипов А.Н., Губатов И.В. О некоторых методологических аспектах реформирования службы скорой медицинской помощи//Скорая медицинская помощь. 2001.№3. С. 34-37.

- Архипов В.В., Стожаров В.В. Методические подходы к оценке эффективности скорой медицинской помощи территории//Проблемы управления здравоохранением. 2003. № 4. С. 50-58.

- Боженков Ю.Г. Российская служба скорой медицинской помощи на рубеже веков//Скорая медицинская помощь. 2001. №3. С. 7-8.

- Карнеев А.А. Состояние дел и возможные пути реформирования скорой медицинской помощи//Здравоохранение. 1999. №7. С. 22-25.