Оценка устойчивости сортов и гибридов картофеля к Phytophthora infestans Mont. de Bary в Приморском крае

Автор: Мацишина Наталия Валериевна, Дидора Анастасия Сергеевна, Собко Ольга Абдулалиевна, Ким Ирина Вячеславовна, Волков Д.И.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Защита растений

Статья в выпуске: 3 (53), 2020 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Фитофтороз (Phytophthora infestans Mont. de Bary) - одна из самых вредоносных, быстро распространяющихся грибных болезней картофеля, которая резко снижает его урожай и поражает клубни во время хранения. Количественное проявление частичной устойчивости в пределах одного и того же сорта картофеля зависит от метеорологических условий и инфекционной нагрузки. Поэтому её объективную оценку получают при испытании сортов в регионах, стабильно благоприятных для развития патогенов (о. Сахалин и центральная Мексика), или в стандартных лабораторных условиях при использовании климатических камер и молекулярно-генетических методов. Целью данной работы была лабораторная оценка устойчивости сортов и гибридов картофеля к фитофторе. Методика. Приводятся данные по лабораторной оценке устойчивости сортов и гибридов картофеля к фитофторе. Опыт проводили с использованием общепринятых методик по изучению и оценке устойчивости сортов картофеля к фитопатогенам с незначительными модификациями. Результаты. Установлено, что сорта Смак, Янтарь, Дачный и Казачок являются средневосприимчивыми к фитофторозу, как это приведено в Каталоге сортов. У сортообразца При-12-35-4 при невысокой степени развития некроза и спороношения у ломтиков наблюдалось поражение 50% поверхности клубней с активным спороношением и вызреванием двухжгутиковых зооспор. Гибриды При-11-12-5, При-12-18-7 демонстрировали высокий балл развития некрозов и спороношения с незначительным превышением этих показателей по клубням (1,17-1,05 раза). Среди гибридов и сортов картофеля выделился образец При-11-31-24, у которого средний балл по спороношению и некрозу ломтей составлял 1,44 и 1, 42 соответственно, по поражению клубня - 1, 72.

Фитофтора, картофель, гибрид, сорт, зооспоры, селекция, приморский край

Короткий адрес: https://sciup.org/140250292

IDR: 140250292 | УДК: 635.21:631.524.86 | DOI: 10.18619/2072-9146-2020-3-77-80

Текст научной статьи Оценка устойчивости сортов и гибридов картофеля к Phytophthora infestans Mont. de Bary в Приморском крае

УДК 635.21:631.524.86

С окращение посевных площадей под картофелем при одновременной интенсификации отрасли приводит к необходимости выведения новых высокопродуктивных сортов, устойчивых к болезням и вредителям. Для решения этой проблемы необходимо выделение новых источников ценных признаков для важнейших направлений селекции картофеля. Для удобства использования нового исходного материала целесообразно его представлять в виде рабочих признаковых коллекций для целей селекции: скороспелость, продуктивность, повышенное содержание крахмала, устойчивость к болезням: фитофторозу, вирусным болезням; устойчивость к картофельной нематоде ( Globodera rostochiensis Woll., Ro1) и др. признаки.

Фитофтороз (Phytophthora infestans Mont. de Bary) – одна из самых вредоносных, быстро распространяющихся болезней картофеля, которая резко снижает его урожай и поражает клубни во время хранения. Проявляется она чаще всего с конца мая по август. Особенно быстро распространяется в дождливые годы, а также при резкой смене дневной и ночной температур, сопровождающейся обильными росами и туманами. Первоначальная причина возникновения болезни – посаженные в почву зараженные клубни картофеля [8]. На пораженных ростках во влажной почве или внутри разросшегося куста образуют- ся споры паразита, которые заражают почву и рядом находящиеся здоровые растения. С каплями дождя или росы споры проникают в почву, где заражают клубни нового урожая картофеля. У пораженных растений картофеля вначале на кончиках листьев в нижнем ярусе появляются темно-бурые мокнущие пятна. Они могут возникать в любом месте стебля, но чаще всего ближе к верхушкам. Длительная теплая и влажная погода способствует быстрому развитию болезни. Надземная часть растений в течение нескольких суток (7–10 суток) превращается в черную гниющую массу [2]. Особенно вредоносен фитофтороз в Приморском крае. Потери урожая паслёновых

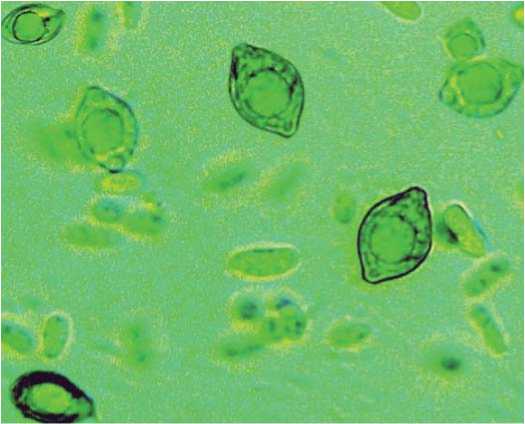

Рис. 1. Кондии Ph. infestans, 20х, Levenhuk D740T, 5,1

Мпикс (фото авторов)

Fig. 1. Condia Ph. infestans, 20x, Levenhuk D740T, 5.1 megapixels (photo authors)

могут составлять до 70%, в благоприятные для развития патогена годы с влажной, прохладной погодой – до 94%.

Количественное проявление частичной устойчивости в пределах одного и того же сорта картофеля зависит от метеорологических условий и инфекционной нагрузки. Поэтому её объективную оценку получают при испытании сортов в регионах, стабильно благоприятных для развития патогенов (о. Сахалин и центральная Мексика), или в стандартных лабораторных условиях при использовании климатических камер [12, 13] и молекулярно-генетических методов.

Целью данного эксперимента была предварительная оценка гибридов картофеля на фитофтороустойчивость методами инокуляции патогена в «ломтики» и на клубни для подбора родительских пар в скрещивания, а также изучение вирулентности местных штаммов фитофторы.

Материалы и методы.

В эксперименте использовали гибриды и сорта селекции отдела картофелеводства ФГБНУ ФНЦ агробиотехнологий ДВ им. А.К. Чайки: Дачный, Янтарь, Казачок, Смак, При-08-11-1, При-11-12-5, При-11-31-24, При-12-4-11, При-12-35-4, При-12-18-7. Оценку проводили методом ломтиков и путем заражения клубней суспензией изоля-тов Ph. infestans .

Для оценки устойчивости от каждого испытуемого образца брали 5 клубней без механических повреждений и визуальных признаков заболеваний. Перед заражением клубни мыли, затем погружали на 3-5 минут в суспензию зооспорангиев (концентрация от 10-12 до 25-30 конидий в поле зрения микроскопа при малом увеличении по Дорожкину и др.) (рис. 1) [10, 11].

Зараженные клубни помещали во влажные камеры (эксикаторы с увлажненной фильтровальной бумагой). В течение опыта влажность поддерживалась на уровне 8090%, а температура – 18...20ºС. Учет осуществлялся через 21 день от момента заражения, при этом учитывалась сначала степень поражения поверхности клубня, а затем глубина некроза путем разрезания клубня в продольном направлении. Средний балл пораженности определяли с учетом названных показателей по 9-балльной шкале, где 9 – поражение свыше 75% поверхности, а 1 – отсутствие поверхностного поражения и некроза.

Кроме того, из клубней испытуемого образца вырезали сдвоенные ломтики толщиной около 10 мм каждый. На нижний ломтик пипеткой наносили каплю инокулюма плотностью около 3х104 конидий/мл, инкубировали в термостате VS-1201 при температуре 18ºС в течение 7 суток. Степень пораженности учитывали по интенсивности спороношения на 5 и 7 сутки по 9-балльной шкале, где 9 – спороношение занимает свыше 75% поверхности ломтика, 1 – симптомы поражения отсутствуют [10, 11]. В эксперименте использовался штамм фитофторы, собранный в 2019 году на производственных посадках картофеля в селе Пуциловка Уссурийского района Приморского края. Патоген культивировался в лабораторных условиях на среде Хелла со строгим соблюдением температурного режима, способствующего образова-

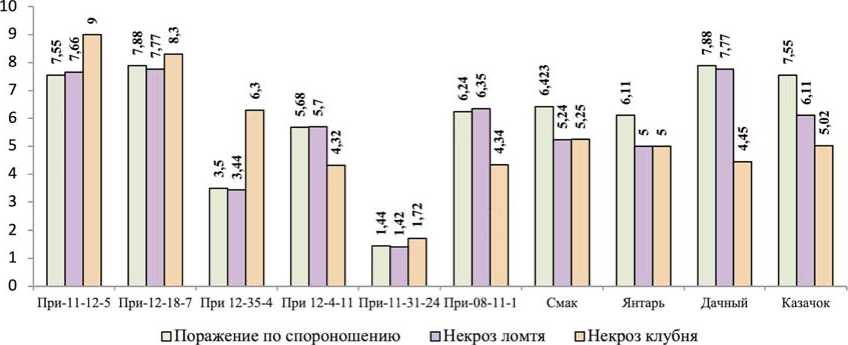

Примечание: R2 = 0,0311

Note: R2 = 0.0311.

Рис. 2. Пораженность гибридов и сортов картофеля в лабораторном эксперименте, балл Fig. 2. The defeat of potato hybrids and varieties in a laboratory experiment, points нию двухжгутиковых зооспор (25°С, 87% влажность). Агрессивность штамма устанавливалась по Дорожкину и др. [10] методом определения дозы инфекции, необходимой для заражения восприимчивого сорта Августин. Листья заражались инокулюмом в концентрациях 1-3, 10-12, 25-30 спор в микрокамерах в 15-кратной повторности. Через 12 часов микрокамеры снимали, листья отделяли от растений и переносили на влажные камеры, где вели ежедневные наблюдения и отмечали дату появления первых признаков болезни (конец инкубационного периода). Степень поражения и процент развития болезни, интенсивности спороношения и диаметр поражения листа учитывали на восьмой день после заражения, на пятый после снятия листа. Полученные показатели соотносились с таковым, известными по литературным источникам. Инкубационный период и агрессивность штамма Пуциловка-2019 достоверно (ɕ = 0,287) совпадали с таковыми для R1.3.4.

Для микроскопирования применяли Levenhuk D740T, 5,1 Мпикс.

Результаты и обсуждение

В результате исследований было выявлено, что сорта Смак, Янтарь, Дачный и Казачок являются средневосприимчивыми к фитофторозу, как это приведено в Каталоге сортов.

Рис. 3. Совокупное поражение клубней гибрида При-11-12-5 (фото авторов) Fig. 3. The total defeat of the hybrids tubers Pri-11-12-5 (photo authors)

Гибриды, передаваемые в Госсортоиспытание, демонстрировали неоднородность реакций (рис.2). Так, у сортообразца При-12-35-4 при невысокой степени развития некроза и спо-роношения у ломтиков наблюдалось поражение 50% поверхности клубней с активным спороношением и вызреванием двухжгутиковых зооспор.

Гибриды При-11-12-5, При-12-18-7 демонстрировали высокий балл развития некрозов и спороношения с незначительным превышением этих показателей по клубням (1,17-1,05 раза).

Рис. 4. Клубни гибрида При-11-31-24, демонстрирующего высокую степень устойчивости к поражению фитофторой (фото авторов)

Fig. 4. Pri-11-31-24 hybrid tubers, demonstrating a high degree of resistance to late blight (photo of the authors)

Кроме того, у образца При-11-12-5 наблюдалось сопутствующее развитие ризоктониоза, вертициллёза, парши и бактериальных гнилей, вероятно инфицировавших клубни во время вегетации (рис. 3). При этом у При-12-4-11 и При-08-11-1 наблюдалась реакция, схожая с ответом на заражение у сорта Дачный.

Среди гибридов и сортов картофеля выделился образец При-11-31-24, у которого средний балл по спороношению и некрозу ломтей составлял 1,44 и 1,42 соответственно, по поражению клубня – 1,72, пораженная ткань занимала до 10% поверхности и разреза клубня (рис. 4).

Устойчивость картофеля к заражению патогенами определяется пероксидазами. Наиболее убедительным доказательством важности пероксидаз в защитных реакциях растений можно считать уровень их локального накопления в зоне инфицирования, выявляемого цитохимическими методами [11]. Способность пероксидаз защищать растения от патогенов, наряду с их токсичностью [1,5,9], включает также полимеризацию фенольных соединений – монолигнолов – в лигнин [4].

Эти ферменты играют ключевую роль в процессах, связанных с межклеточными взаимодействиями, а также с реакциями адаптации растений к постоянно меняющимся условиям окружающей среды [3].

Известно, что полифенолоксидазы катализируют окисление фенолов до хинонов, поэтому, чтобы изучить их роль в защите от патогенов, были созданы растения табака, сверх-экспрессирующие этот фермент, а также растения с недостаточным уровнем полифенолоксидаз. Подавление экспрессии полифенолоксидазы приводит к повышению чувствиительно-сти растений к патогенам, тогда как сверхэкспрессия вызывает их устойчивость [7]. Наряду с этим комплексом, ответ-

Об авторах:

Дидора Анастасия Сергеевна – мл. научный сотрудник лаб. селекционно-генетических исследований полевых культур Собко Ольга Абдулалиевна – мл. научный сотрудник лаб. с елекционно-генетических исследований полевых культур Волков Дмитрий Игоревич – зав.отделом картофелеводства Ким Ирина Вячеславовна – кандидат с.-х. наук, вед. научный сотрудник лаб. болезней картофеля ственным за образование некрозов, в тканях устойчивых сортов действует и другой механизм, обусловливающий появление фитоалексинов. Считается, что для картофеля характерны два фитоалексина сесквинтерпеноидной природы – риши-тин и любимин, которые определяют антибиотические свойства сортов [6.]

Вопрос о корреляции между фитоалексинной, перкосидаз-ной активностью и степенью устойчивости исследуемых гибридов к фитофторозу остается открытым и требует дополнительного изучения с привлечением биохимических и молекулярно-генетических методов.

Заключение

Таким образом, по результатам предварительного лабораторного исследования устойчивости сортов и гибридов картофеля к фитофторозу можно сделать следующие выводы:

-

1. Сорта Смак, Янтарь, Дачный и Казачок являются средневосприимчивыми к фитофторозу.

-

2. Гибриды При-11-12-5, При-12-18-7, При-12-35-4, При-12-4-11, При- 08-11-1 восприимчивы к Phytophthora infestans.

-

3. Образец При-11-31-24 устойчив к фитофторозу, что требует подтверждения биохимическими и молекулряно-генети-ческими методами.

Natalia V. Matsishina – Cand. Sci. (Biology), senior researcher of breeding and genetic research laboratory,

Anastasia S. Didora – junior researcher of breeding and genetic research laboratory

Olga A. Sobko – junior researcher of breeding and genetic research laboratory

Dmitry I. Volkov – manager potato laboratory

Irina V. Kim – Cand. Sci. (Agriculture), leading researcher of potato pathology laboratory

-

• Литература

-

1. Akhunov A.A., Golubenko Z., Khashimova N.R., Mustakimova E.Ch., Vshivkov S.O. Role of chitin-specific peroxidases in wilt-resistant cotton. Chemical Natural. 2008;(44):493–496.

-

2. Céspedes М.С., Cárdenas М.Е., Vargas А.М., Rojas А., Morales J.G. Jiménezc P., Berna A. J., Restrepo S. Physiological and molecular characterization of Phytophthora infestans isolates from the Central Colombian Andean Region. Revista Iberoamericana de Micología. 2013;30(2):81-87.

-

3. Eckardt N.A. Viral defense and counterdefense: a role for adenosine kinase in innate defense and RNA silencing. Plant Cell. 2003;15(12):2758–2761.

-

4. Fagerstedt K.V., Kukkola E.M., Koistinen V.V., Takahashi J., Marjamaa K. Cell wall lignin is polymerised by class III secretable plant peroxidases in Norway spruce. Journal Integration Plant Biology. 2010;52(2):186–194.

-

5. Ghosh M. Antifungal properties of haem peroxidase from Acorus calamus Annual Botany. 2006;98(6):1145–1153.

-

6. Hooker W.J., Potter H.S. Late blight of potato and tomato . Extencion bulletin 1967;(575):110-115

-

7. Thipyapong P., Hunt M.D., Steffens J.C. Antisense downregulation of polyphenol oxidase results in enhanced disease susceptibility. Planta 2004;(220):105–117.

-

8. Vega-Sánchez M.E., Erselius L.J., Rodriguez A.M., Bastidas O., Hohl H.R., Ojiambo P.S., Mukalazi J., Forbes G.A. Host adaptation to potato and tomato within the US-1 clonal lineage of Phytophthora infestans. Plant Pathology 2000;(49):531-539.

-

9. Ye X.Y., Ng T.B. Isolation of a novel peroxidase from French bean legumes and first demonstration of antifungal activity of a non-milk peroxidase. Life Science. 2008;(71):667–1680.

-

10. Дорожкин Н.А., Ремнева З.И., Бельская С.И., Псарева В.В. Фитофтороз картофеля и томатов. Минск, «Ураждай». 1976. 209 с.

-

11. Каримова В.К., Нечай Н.Л., Есимсеитова А.К., Нурмаганбетова А.Н., Измаганбетова А.Ж., Какимжанова А.А. Использование изолятов гриба Phytophthora infestans в клеточной селекции картофеля. Биотехнология Теория и практика. 2015;(3):23-26.

-

12. Сорокань А.В., Кулуев Б.Р., Бурханова Г.Ф., Максимов И.В. РНК-сайленсинг гена анионной пероксидазы приводит к снижению устойчивости растений картофеля к Phytophthora infestans (Mont.) De Bary. Молекулярная биология. 2014;48(5):814–823.

-

13. Филиппов А.В. Фитофтороз картофеля. Приложение к журналу «Защита и карантин растений» . 2012;(5):87.

-

-

• References

-

1. Akhunov A.A., Golubenko Z., Khashimova N.R., Mustakimova E.Ch., Vshivkov S.O. Role of chitin-specific peroxidases in wilt-resistant cotton. Chemical Natural 2008;(44):493–496.

-

2. Céspedes М.С., Cárdenas М.Е., Vargas А.М., Rojas А., Morales J.G. Jiménezc P., Berna A. J., Restrepo S. Physiological and molecular characterization of Phytophthora infestans isolates from the Central Colombian Andean Region. Revista Iberoamericana de Micología. 2013;30(2):81-87.

-

3. Eckardt N.A. Viral defense and counterdefense: a role for adenosine kinase in innate defense and RNA silencing. Plant Cell. 2003;15(12):2758–2761.

-

4. Fagerstedt K.V., Kukkola E.M., Koistinen V.V., Takahashi J., Marjamaa K. Cell wall lignin is polymerised by class III secretable plant peroxidases in Norway spruce. Journal Integration Plant Biology. 2010;52(2):186–194.

-

5. Ghosh M. Antifungal properties of haem peroxidase from Acorus calamus Annual Botany. 2006;98(6):1145–1153.

-

6. Hooker W.J., Potter H.S. Late blight of potato and tomato. Extencion bulletin 1967;(575):110-115

-

7. Thipyapong P., Hunt M.D., Steffens J.C. Antisense downregulation of polyphenol oxidase results in enhanced disease susceptibility. Planta 2004;(220):105–117.

-

8. Vega-Sánchez M.E., Erselius L.J., Rodriguez A.M., Bastidas O., Hohl H.R., Ojiambo P.S., Mukalazi J., Forbes G.A. Host adaptation to potato and tomato within the US-1 clonal lineage of Phytophthora infestans. Plant Pathology 2000;(49):531-539.

-

9. Ye X.Y., Ng T.B. Isolation of a novel peroxidase from French bean legumes and first demonstration of antifungal activity of a non-milk peroxidase. Life Science. 2008;(71):667–1680.

-

10. Dorozhkina N.A., Remneva Z.I., Belskaya S.I., Psareva V.V. Late blight of potato and tomato. Minsk, "Uradgay». 1976. 209 p.

-

11. Karimova V.K., Nechay N.L., Esimseitova A.K., Nurmaganbetova A.N., Izmaganbetova A.Zh., Kakimzhanova A.A. 2015. Use of Phytophthora infestans fungal isolates in cell selection of potatoes. Biotechnology. Theory and practice 2015;(3):23-26. (In Russ.)

-

12. Sorokan A.V., Kuluev B.R., Burkhanova G.F., Maksimov I.V. RNA silencing of the anionic peroxidase gene reduces the resistance of potato plants to Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. Molecular biology. 2014;48(5):814-823. (In Russ.)

-

13. Filippov A.V. Potato late blight. Supplement to the journal “Plant Protection and Quarantine”. 2012;(5):87. (In Russ.)

-

Список литературы Оценка устойчивости сортов и гибридов картофеля к Phytophthora infestans Mont. de Bary в Приморском крае

- Akhunov A.A., Golubenko Z., Khashimova N.R., Mustakimova E.Ch., Vshivkov S.O. Role of chitin-specific peroxidases in wilt-resistant cotton. Chemical Natural. 2008;(44):493-496.

- Cespedes М.С., Cardenas М.Е., Vargas А.М., Rojas А., Morales J.G. Jimenezc P., Berna A. J., Restrepo S. Physiological and molecular characterization of Phytophthora infestans isolates from the Central Colombian Andean Region. Revista Iberoamericana de Micologla. 2013;30(2):81-87.

- Eckardt N.A. Viral defense and counterdefense: a role for adenosine kinase in innate defense and RNA silencing. Plant Cell. 2003;15(12):2758-2761.

- Fagerstedt K.V., Kukkola E.M., Koistinen V.V., Takahashi J., Marjamaa K. Cell wall lignin is polymerised by class III secretable plant peroxidases in Norway spruce. Journal Integration Plant Biology. 2010;52(2):18б-194.

- Ghosh M. Antifungal properties of haem peroxidase from Acorus calamus. Annual Botany. 2006;98(6):1145-1153.

- Hooker W.J., Potter H.S. Late blight of potato and tomato. Extencion bulletin. 1967;(575):110-115

- Thipyapong P., Hunt M.D., Steffens J.C. Antisense downregulation of polyphenol oxidase results in enhanced disease susceptibility. Planta. 2004;(220):105-117.

- Vega-Sanchez M.E., Erselius L.J., Rodriguez A.M., Bastidas O., Hohl H.R., Ojiambo P.S., Mukalazi J., Forbes G.A. Host adaptation to potato and tomato within the US-1 clonal lineage of Phytophthora infestans. Plant Pathology. 2000;(49):531-539.

- Ye X.Y., Ng T.B. Isolation of a novel peroxidase from French bean legumes and first demonstration of antifungal activity of a non-milk peroxidase. Life Science. 2008;(71):667-1680.

- Дорожкин Н.А., Ремнева З.И., Бельская С.И., Псарева В.В. Фитофтороз картофеля и томатов. Минск, "Ураждай". 1976. 209 с.

- Каримова В.К., Нечай Н.Л., Есимсеитова А.К., Нурмаганбетова А.Н., Измаганбетова А.Ж., Какимжанова А.А. Использование изолятов гриба Phytophthora infestans в клеточной селекции картофеля. Биотехнология. Теория и практика. 2015;(3):23-26.

- Сорокань А.В., Кулуев Б.Р., Бурханова Г.Ф., Максимов И.В. РНК-сайленсинг гена анионной пероксидазы приводит к снижению устойчивости растений картофеля к Phytophthora infestans (Mont.) De Bary. Молекулярная биология. 2014;48(5):814-823.

- Филиппов А.В. Фитофтороз картофеля. Приложение к журналу "Защита и карантин растений". 2012;(5):87.