Оценка влияния межклеточных соотношений в системе крови на течение и исход интенсивной терапии массивной кровопотери

Автор: Садчиков Д.В., Хоженко А.О., Кулигин А.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Анестезиология и реаниматология

Статья в выпуске: 1 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучение соотношений количественных и качественных параметров форменных элементов крови при массивной кровопотере. Материал и методы. Обследованы 93 пациента с кровопотерей из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Изучали количественные показатели клеточного элемента системы крови, а также качественные показатели эритроцитов: процент анизо-, пойкило-, ретикулоцитов. Оценивали показатели эффективности лечения и число гнойно-септических осложнений. Полученные данные обрабатывались при помощи методов непараметрической статистики. Результаты. Параллельно снижению эритроцитарно-лейко-цитарного соотношения и нарастанию количества дефектных форм эритроцитов увеличивается частота гнойно-септических осложнений и длительность госпитализации. Заключение. Выявленный стереотипный ответ клеточного элемента системы крови на массивную кровопотерю может оказывать влияние на эффективность интенсивной терапии

Массивная кровопотеря, межклеточные соотношения

Короткий адрес: https://sciup.org/14917470

IDR: 14917470

Текст научной статьи Оценка влияния межклеточных соотношений в системе крови на течение и исход интенсивной терапии массивной кровопотери

1Введение. В ходе эволюции кровопотеря представляла собой одно из самых распространённых повреждений организма человека. Проблема остается актуальной и в наши дни [1]. В последние годы в глобальном масштабе массивная кровопотеря вследствие тяжелой травмы вышла на первое место в мире среди причин смерти у молодых [2]. В Российской Федерации частота встречаемости острой кровопотери также остается весьма высокой [3].

Проблема массивной кровопотери и ассоциирующейся с ней постгеморрагической анемии все еще далека от разрешения. Имеющиеся на настоящий момент исследования по этой проблеме в основном сконцентрированы вокруг объема циркулирующей крови, количества эритроцитов и содержания гемоглобина в единице объема крови [4]. На оценке этого аспекта основывается и общепринятый подход к интенсивной терапии массивной кровопотери: показания к гемотрансфузии базируются и ограничиваются состоянием центральной гемодинамики и количественными параметрами красной крови [5].

Однако за рамками внимания исследователей остается вопрос о взаимном влиянии кислородтранспортной функции красных клеток крови и содержания в крови других форменных элементов. Не учитываются и качественные показатели эритроцитов. Это противоречит системному подходу в оценке постгеморрагических изменений клеточного компонента крови, а значит, снижает эффективность их интенсивной терапии. В связи с этим исследование взаимоотношений количественных и качественных параметров эритроцитов и лейко

Адрес: 410054, г. Саратов, ул. Новоузенская, 180 Б, кв. 71.

Тел.: 8-917-206-14-29.

erythrocyte-leukocyte ratio and quantitative parameters of цитов при массивной кровопотере представляет определенный интерес.

Цель: уточнение оценки тяжести состояния больных с массивной кровопотерей на основе изучения соотношений количественных и качественных показателей клеточного элемента системы крови.

Критериями исключения были: гематологические и гнойно-воспалительные заболевания в момент поступления, хроническая дыхательная и сердечная недостаточность, рецидивы кровотечения или оперативное вмешательство в ходе наблюдения.

Пробы крови забирались из центральной вены и лучевой артерии трехкратно: при поступлении, на третьи сутки и на пятые сутки от поступления больных в стационар. Исследовались количество форменных элементов в единице объема крови, концентрация гемоглобина, гематокритная величина на аппарате Sysmex KX-21N (Швейцария). Лейкоцитарная формула определялась при световой иммерсионной микроскопии методом Шиллинга, с окраской препарата по Романовскому — Гим- зе. Определялись также качественные показатели красной крови: процент анизоцитов, пойкилоцитов и ретикулоцитов.

Оценивались длительность пребывания в отделении интенсивной терапии и госпитализации, наличие инфекционных осложнений и исход.

Полученные данные описывали при помощи непараметрических методов статистики: медианы Ме, интерквартильного интервала Ԛ3-Ԛ1. Вид статистического распределения полученных первичных данных верифицировался при помощи критерия Шапиро — Уилка. С целью статистической обработки использовались для выявления корреляции — критерий ранговой корреляции Спирмена, для оценки различий между группами — U-критерий Манна — Уитни, W-критерий Уилкоксона, анализ таблиц сопряженности. Результаты считались достоверными при значениях p<0,05.

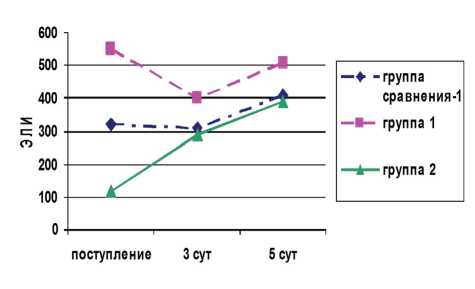

Методом кластерного анализа с использованием k-средних были выделены три группы пациентов на основе частного от количества эритроцитов и количества лейкоцитов в крови — эритроцитарно-лейкоцитарного индекса (ЭЛИ). В группу сравнения-1 входили больные с медианным значением индекса — 302,1±65 (44 чел.), в группу 1 — больные с повышенным ЭЛИ — 570,8±101 (23 чел.), в группу 2 — со сниженным значением ЭЛИ — 133,3±49 (26 чел.).

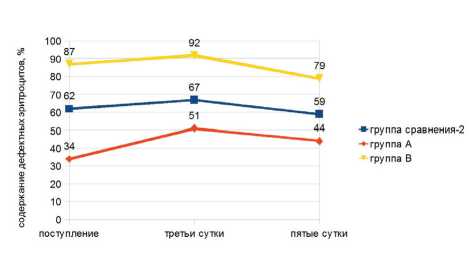

Та же выборка была разделена на группы в зависимости от процента дефектных эритроцитов (ПДЭ) — суммы процентного содержания анизо-, пойкило- и ретикулоцитов. В группу сравнения-2 входили 43 больных с содержанием измененных эритроцитов 50±10%, в группу А — 29 больных с содержанием измененных форм 34±5%, в группу В — 21 больной с содержанием измененных форм эритроцитов 85±5%.

Сформированные группы были сопоставимы по проводимой терапии, в частности по среднему объему переливаемой эритромассы (600±84 мл/чел.) и сроку ее хранения (18±5 сут.).

Результаты. ЭЛИ, согласно критерию распределения больных в группы, при поступлении имел достоверные различия между группами. На третьи сутки значения ЭЛИ в группах стремились к среднему, и различия между группами становились недостоверными. К пятым суткам лишь группа 1 была достоверно отлична от группы сравнения-1 и группы 2. Во всех группах, тем не менее, ЭЛИ возрастал. Несмотря на малую достоверность различий ЭЛИ между группами, прослеживается тенденция к сохранению его паттерна в каждой из них (рис. 1).

Динамика процента дефектных эритроцитов имела сходные черты, однако на всех этапах исследования сохранялось различие этого показателя между группами (рис. 2.) Так, он имел некоторую тенденцию к повышению на третьи сутки после поступления, и снижался на пятые.

При корреляционном анализе обнаружена сильная обратная взаимосвязь количества дефектных эритроцитов и эритроцитарно-лейкоцитарного индекса (r=–0,75, p<0,05).

Число зарегистрированных гнойно-септических осложнений было достоверно выше в группе 2 (табл. 1) по сравнению с группами 1 и сравнения-1. В структуре этих осложнений доминировала нозокомиальная пневмония. В целом по выборке ее частота составила 9%.

Рис. 1. Динамика ЭЛИ у больных исследуемых групп

Рис. 2. Динамика ПДЭ у больных исследуемых групп

Таблица 1

Число гнойно-септических осложнений в зависимости от ЭЛИ

Осложнение

Группа сравнения-1

Группа 1

Группа 2

Пневмония, число случаев

Абсцессы мягких тканей, число случаев

Сепсис, число случаев

Сходные тенденции обнаруживались и при сравнении структуры гнойно-септических осложнений в выборке в зависимости от ПДЭ. В группе В отмечались 1 случай сепсиса, 2 случая абсцессов мягких тканей и 7 случаев нозокомиальной пневмонии. В группе А зарегистрировано лишь 2 случая пневмонии, а в группе сравнения-2–4. В этих группах не было выявлено случаев сепсиса и гнойных инфекций мягких тканей.

Исследуемые группы имели различия и по срокам госпитализации и пребыванию в ОРИТ: больные группы 2 находились в стационаре (p<0,05) и ОРИТ (p>0,05) дольше, а также имели летальность (p>0,05) выше по сравнению с больными групп 1 и сравнения-1. Корреляционный анализ позволяет сделать заключение о наличии слабой обратной взаимосвязи между значением ЭЛИ и длительностью госпитализации.

Больные группы В также имели более высокую длительность в пребывания в ОРИТ в сравнении с пациентами группы А и сравнения-2. При корреляционном анализе выявлена прямая корреляция сред-

Летальность у больных исследуемых групп

Таблица 2

|

Показатель |

Группа сравнения-1 |

Группа 1 |

Группа 2 |

Группа сравнения-2 |

Группа А |

Группа В |

|

Летальность, % |

10 |

8 |

12 |

12 |

9 |

16 |

|

Длительность пребывания в ОРИТ, сут. |

4 (2-5) |

2 (2-4) |

5 (3-6) |

3 (2-4) |

2 (2-4) |

6 (4-8) |

|

Длительность госпитализации, сут. |

12 (10-15) |

11 (5-14) |

16 (13-21) |

13 (10-15) |

10 (5-13) |

15 (14-20) |

П р и м еч а н и е : данные по длительности госпитализации и пребывания в ОРИТ представлены в следующем виде: медиана (первый квартиль — третий квартиль).

ней степени между ПДЭ и длительностью пребывания в ОРИТ (r=0,63, p<0,05).

Различия в летальности между группами не были достоверными, однако летальность была выше в группе В по сравнению с группами А и сравнения-2, а также в группе 2 по сравнению с группой А и сравнения-1 (табл. 2).

Обсуждение. Таким образом, у больных хирургического профиля с массивной кровопотерей выявлены взаимоотношения количественных и качественных форменных элементов крови, оказывающие влияние на длительность госпитализации и число гнойно-септических осложнений [4].

Наличие корреляционной взаимосвязи между ЭЛИ и ПДЭ, а также сохранение различий этих параметров между исследуемыми группами в процессе интенсивной терапии свидетельствуют о наличии стереотипного ответа клеточного элемента системы крови на массивную кровопотерю, проявляющуюся в виде сопряженных качественных и количественных изменений. При этом паттерн дезадаптивной реакции организма на потерю крови проявляется одновременным уменьшением значения ЭЛИ и повышением значения ПДЭ, тогда как адаптивный — противоположным направлением изменений.

Заключение.

Список литературы Оценка влияния межклеточных соотношений в системе крови на течение и исход интенсивной терапии массивной кровопотери

- Острая массивная кровопотеря/А. И. Воробьев, В.М. Городецкий, Е.М. Шулутко, С. А. Васильев. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. 176 с.

- Ribeiro М.А. Jr., Epstein M.G., Alves L.D. Volume Replacement in Trauma//Ulus. Travma Acil. Cerrahi Derg. 2009. Vol. 15, №4. P. 311-316.

- Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т/под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова. М.: ГЭОТАР-Ме-диа, 2009. Т. 1. 960 с.

- Corwin H.L. Anemia and red blood cell transfusion in the critically ill//Semin. Dial. 2006. Vol. 19, № 6. P. 513-516.

- Shander A. Financial and clinical outcomes associated with surgical bleeding complications//Surgery. 2007. Vol. 142, № 4. P. 20-25.