Оценка влияния перинатальных факторов риска и преморбидного фона на предрасположенность детей к острым респираторным заболеваниям в дошкольном периоде жизни

Автор: Хлынина Ю.О., Крамарь Л.В., Ларина Т.Ю., Невинский А.Б.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 3 (43), 2014 года.

Бесплатный доступ

При изучении анамнеза 72 детей, входящих в группу часто и длительно болеющих, была выявлена достоверно большая частота регистрации факторов перинатально риска, чем в группе сравнения. В постнатальном периоде у детей, склонных к рецидивирующим респираторным заболеваниям, достоверно чаще регистрировали такие факторы риска, как ранний перевод на искусственное вскармливание, раннее начало посещения детских дошкольных учреждений.

Острые респираторные заболевания, дети, течение перинатального периода

Короткий адрес: https://sciup.org/142149113

IDR: 142149113 | УДК: 616.9-053.2

Текст научной статьи Оценка влияния перинатальных факторов риска и преморбидного фона на предрасположенность детей к острым респираторным заболеваниям в дошкольном периоде жизни

В педиатрической практике проблема острых респираторных заболеваний (ОРЗ) с каждым годом приобретает все большее значение, что связано с их значительным вкладом в структуру детской заболеваемости и смертности, высоким риском развития серьезных осложнений. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует национальным органам здравоохранения и научно-исследовательским коллективам обратить первоочередное внимание на внедрение в практику действенных мер профилактики и эффективной терапии острых респираторных инфекций у детей [1].

В настоящее время патогенетической основой повторных ОРЗ у детей считают преходящие нарушения иммунологической реактивности, развивающиеся на фоне дисфункции других адаптационных систем организма и изменения всего гомеостаза. В зависимости от возраста и социально-бытовых условий, часто болеющие дети составляют до 70 % детской популяции. Повторные и тяжело протекающие ОРЗ неблагоприятно влияют на состояние здоровья детей, приводят к срыву адаптации основных функциональных систем организма [4, 5].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Оценить влияние перинатальных факторов риска на формирование склонности к частым респираторным заболеваниям в дошкольный период жизни ребенка.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для выполнения поставленной цели нами проведено клинико-анамнестическое наблюдение за 102 детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

При включении детей в исследование учитывали частоту возникновения острых респираторных инфекций, перенесенных в течение года, предшествующего обследованию, их длительность, тяжесть течения и наличие осложнений, необходимость назначения антибактериальных препаратов. С этой целью проводили анализ карт истории развития ребенка (учетная форма № 112/у) и медицинских карт (форма № 026/у), осуществляли подробный сбор анамнеза, оценивали общее состояние и физическое развитие, результаты осмотра специалистов, сведения о профилактических прививках.

Было сформировано 2 группы наблюдения. Основную группу (I группа) составили 72 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет [(часто болеющие дети, ЧБД)]. В группу сравнения вошло 30 человек того же возраста [(II группа, эпизодически болеющие дети (ЭБД)]. Основным критерием включения в группу был инфекционный индекс (ИИ), определяемый как соотношение суммы случаев ОРЗ в течение года к возрасту ребенка. У эпизодически болеющих детей он составил 0,2 ± 0,03, а у детей из группы ЧБД – 2,8 ± 0,02 (р < 0,05).

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с использованием общепринятых методик.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенные предварительные исследования позволили включить в основную группу 72 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (I группа, ЧБД). Мальчики составили 40 человек (56,3 %), девочки – 32 (43,6 %). У всех отмечалось 6 и более эпизодов респираторных или гнойно-воспалительных заболеваний в год. Группу сравнения составили 30 человек того же возраста, из них девочек – 19 (63,3 %), мальчиков – 11 (36,6 %) (II группа, ЭБД). Средний возраст детей – 3,47 ± 0,8 и 3,61 ± 0,7 соответственно (p < 0,05).

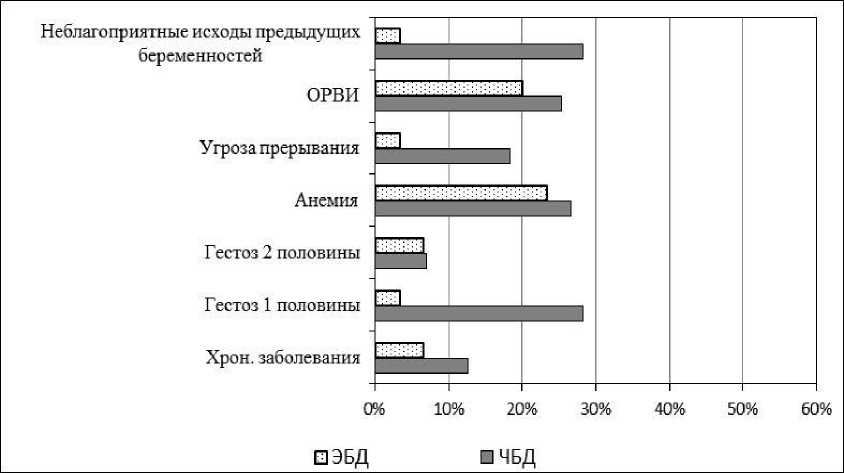

Общеизвестно, что нарушение антенатального развития создают условия для дисфункции в работе иммунной и других систем организма ребенка в постнатальном периоде, которые могут приводить к повышенной заболеваемости ОРЗ. Анализ литературных данных показывает, что в формировании рецидивирующих инфекционно-воспалительных заболеваний значительная роль отводится таким состояниям, как гестоз, угроза прерывания беременности и выкидыши в анамнезе, соматическая патология матери [2]. Данные о периоде вынашивания в группах сравнения представлены на рис. 1.

Рис. 1. Частота регистрации различных патологических состояний во время беременности у матерей наблюдаемых детей, %

Их анализ показывает, что 9 матерей (12,6 %) наблюдаемых детей имели хронические заболевания, при этом во всех случаях регистрировалось обострение этих заболеваний во время беременности. Неблагоприятные исходы предыдущих беременностей отмечались у 20 женщин (28,2 %), гестоз I половины – у 9 (12,6 %), гестоз II – у 5 (7,04 %), анемия – у 19 (26,7 %), угроза прерывания – у 13 (18,3 %) будущих матерей. ОРЗ во время беременности перенесли 18 женщин (25,3 %).

В группе сравнения ряд факторов риска, таких как: хронические заболевания материи (6,6 %), токсикоз II половины беременности (6,6 %), анемия (23,3 %), ОРЗ (20,0 %), – также показывали высокую частоту встречаемости.

Оценка характера родовой деятельности показала, что частота родов путем кесарева сечения у матерей ЧБД (58,3 %) была достоверно выше, чем в группе сравнения (16,6 %). Такие акушерские осложнения, как слабость родовой деятельности (22,2 %), преждевременное излитие околоплодных вод (9,7 %), регистрировались только в основной группе. Кроме того, с обвитием пуповины ЧБД рождались чаще (19,4 и 6,6 %). Частота встречаемости преждевременных и стремительных родов в обеих группах находилась на одном уровне.

В литературных источниках широко обсуждается взаимосвязь интранатальных поражений ЦНС у ребенка с последующими нарушениями его адаптации к факторам внешней среды, терморегуляции, изменениям функционального состояния вегетативной нервной системы, что может способствовать возникновению повторных эпизодов ОРЗ [6, 7]. В ходе нашего исследования было установлено, что при выписке из родильного дома диагноз «перинатальное поражение ЦНС» был выставлен 87,5 % детей из основной группы, внутриутробное инфицирование отмечалось у 59,7 % наблюдаемых, тогда как в контрольной группе частота встречаемости данных состояний была достоверно ниже – 23,3 и 6,6 % соответственно (p < 0,05).

Согласно современным данным, грудное молоко является ключевым фактором, обеспечивающим не только основные потребности младенца в пищевых нутриентах, но и способствующим нормальному развитию всех органов и систем организма ребенка.

Учитывая неблагоприятное течение беременности и родов, только 29,2 % детей I группы были приложены к груди в родильном зале, тогда как в группе сравнения таковых было абсолютное большинство (93,3 %).

Первые 6 месяцев жизни на исключительно грудном вскармливании находилось 90,0 % детей из числа ЭБД. В основной группе этот процент составил 49,0 %. Ранний перевод на адаптированные молочные смеси регистрировался у 51,8 % ЧБД, что достоверно было выше, чем во второй группе (16,6 %, p < 0,05).

Незрелость иммунной защиты, отсутствие иммунологической памяти предыдущих контактов с вирусными и бактериальными агентами способствует тому, что в периоде новорожден-ности инфекционные заболевания отмечались у 47,2 %, на первом году жизни – у 70,8 % детей из основной группы, что было значительно выше, чем в группе сравнения – 3,3 и 13,3 % соответственно (p < 0,05).

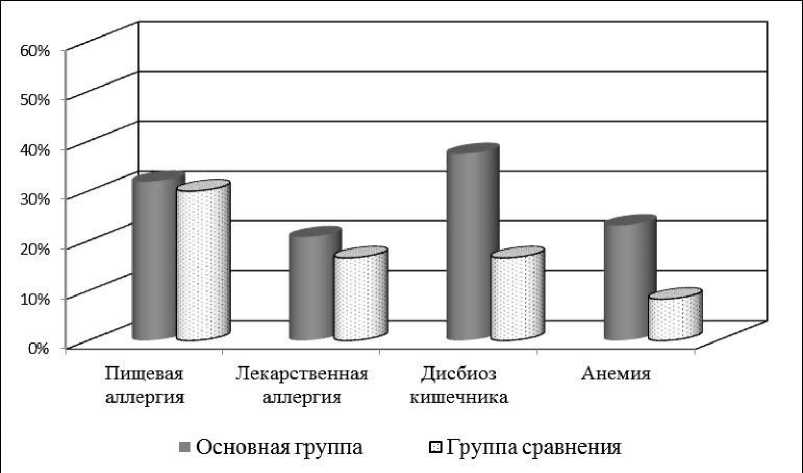

В последнее десятилетие у детей наблюдается неуклонная тенденция к росту различного рода аллергических реакций, проявляющихся как в виде высыпаний на коже и расстройства стула, так и в виде острых состояний – отек Квинке и крапивница. Оценка аллергологического статуса наблюдаемых представлена на рис. 2.

Рис. 2. Показатели частоты выявления некоторых состояний на первом году жизни детей, %

Его анализ говорит о том, что аллергические проявления в обеих группах встречались с достаточно высокой частотой, однако значимых различий в клинических проявлениях аллергии по группам выявлено не было выявлено. Так, в основной группе у 23 (31,9 %) детей в анамнезе отмечались эпизоды пищевой непереносимости в виде кожных проявлений; у 15 (20,8 %) – аллергические реакции на лекарственные препараты. В контрольной группе эти показатели составили 30 и 17 % соответственно.

Различные нарушения кишечной микрофлоры регистрировались у 37,5 %, железодефицитная анемия у 23,1 % ЧБД. В сравниваемой группе данные показатели были несколько ниже: 16,6 и 8,3 % соответственно.

Начало посещения детьми дошкольных учреждений в раннем возрасте и, как следствие, частые ОРЗ связаны с определенной нагрузкой на две значимые регуляторные системы – нервную и иммунную. Первая отвечает за социально-психическую роль в коллективе, вторая – за устойчивость детского организма к большому числу инфекций. Очень важным является тот факт, что срыв адаптации в одной системе оказывает непосредственное отрицательное влияние на функционирование другой, замыкая патологический круг. Наиболее тяжело привыкают дети, отданные в детский сад до 3 лет [3].

В ходе нашего исследования было выявлено, что число организованных детей в группе ЧБД составляет 49 человек (68,1 %), причем больше половины из них (47,2 %) начали посещение дошкольного учреждения до 2-летнего возраста. В группе сравнения только 14 (46,6 %) детей были организованными.

Частые ОРЗ в течение года являются основным критерием отнесения детей в группу ЧБД. В таблице представлены данные, характеризующие кратность возникновения и особенности протекания острых респираторных заболеваний в группах сравнения.

Анализ заболеваемости показал, что пациенты основной группы за год, предшествующий обследованию, переносили от 7 до 10 и более эпизодов ОРЗ. Длительность респираторной патологии в I группе в 1,5 раза превышала таковую во II. Заболевания часто сопровождались развитием осложнений и затяжным течением болезни .

Характеристика частоты и длительности ОРЗ в наблюдаемых группах

|

Показатели |

ЧБД (М ± m) |

ЭБД (М ± m) |

|

Кратность эпизодов ОРЗ в год |

7,5 ± 1,1 |

2,2 ± 0,8* |

|

Длительность ОРЗ в днях |

11,1 ± 1,9 |

7,1 ± 0,3* |

|

Количество эпизодов ОРЗ с поражением верхних дыхательных путей |

6,1 ± 1,2 |

1,7 ± 0,5* |

|

Количество ОРЗ с поражением нижних дыхательных путей |

1,5 ± 0,8 |

0,4 ± 0,5* |

|

Количество курсов антибактериальной терапии |

2,5 ± 0,8 |

0,4 ± 0,5* |

|

Число случаев госпитализации в стационар |

1,6 ± 0,5 |

0,5 ± 0,2* |

* Достоверность установленных различий.

У ЧБД в 34,7 % наблюдений ОРЗ сопровождалось развитием тонзиллита, что клинически проявлялось выраженными симптомами интоксикации, фебрильной температурой и катаральными изменениями со стороны ротоглотки (гипертрофия миндалин, появления гнойных налетов, увеличение регионарных лимфатических узлов). У 16 пациентов (22,2 %) течение респираторной инфекции осложнялось присоединением ларинготрахеита в виде субфебрильной температуры, осиплости голоса, першения в горле, сухого «лающего» кашля, одышкой инспираторного характера.

У 25,0 % пациентов, по данным анамнеза, развивался острый простой бронхит. Данное состояние характеризовалось подъемом температуры, длительными катаральными явлениями, появлением сухих и влажных хрипов на фоне жесткого дыхания при аускультации. В 9,7 % случаев инфекция верхних дыхательных путей сопровождалась развитием пневмонии с выраженными симптомами интоксикации и рентгенологическим подтверждением. Поражение ЛОР-органов в виде острого гнойного отита (одно-или двухстороннего) и гайморита отмечалось в 23,6 и 11,1 % случаев соответственно. У 98,2 % детей возникала необходимость назначения антибактериальных препаратов, при этом у половины наблюдаемых пациентов (49,1 %) они применялись повторно.

В группе сравнения частота ОРЗ не превышала 1–3 раз за год [в среднем (2,2 ± 0,8) эпизода]. Заболевание характеризовалось благоприятным течением, умеренно выраженными симптомами интоксикации. Осложнение респираторной инфекции встречалось в 23,3 % случаев в виде отита или тонзиллита и не требовало госпитализации. Назначение антибактериальных средств было необходимо лишь у 43,3 % детей, при этом, по данным анамнеза, и не более одного курса в течение года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенные исследования показывают, что течение беременности и родов оказывает значительное влияние и создает предпосылки для формирования принадлежности ребенка (в его будущем) к группе ЧБД. Это подтверждается наличием значительного числа факторов риска в перинатальном периоде.

Полученные данные позволяют говорить о том, что профилактика частых респираторных заболеваний ребенка должна начинаться еще в перинатальном периоде. Своевременное наблюдение и правильное ведение беременных женщин, грудное вскармливание являются залогом здоровья будущего поколения.

Список литературы Оценка влияния перинатальных факторов риска и преморбидного фона на предрасположенность детей к острым респираторным заболеваниям в дошкольном периоде жизни

- Баранов А. А., Горелов А. В., Каганов Б. С. Острые респираторные инфекции у детей. Лечение и профилактика. Научно-практическая программа. -М., 2004. -84 с.

- Гоищенко Т. П., Хвалов А. Н.//Вестник оториноларингологии. -2006. -№ 6. -С. 13-14.

- Зак М. С., Павлова А. Ю.//Поликлиника. -2008. -№ 4. -С. 68-69.

- Кокорева С. П. Оптимизация комплексного подхода к оздоровлению детей дошкольного возраста организованных коллективов в условиях крупного промышленного центра: автореф. дис.. д-ра мед. наук. -Воронеж, 2008. -28 с.

- Кондюрина Е. Г., Елкина Т. Н., Штейнберг М. В.//Педиатрия. -2006. -№ 5. -С. 72-77.

- Крамарь Л. В., Хлынина Ю. О.//Вестник ВолГМУ. -2010. -Вып. 2 (34). -С. 9-13.

- Хлынина Ю. О. Часто болеющие дети: микроэкологическое обоснование подходов к лечению и реабилитации: автореф.. дис. канд. мед. наук. -Волгоград, 2012. -25 с.