Оценка влияния пространственной структуры агрофитоценоза на продуктивность картофеля в условиях Кольского полуострова

Автор: Костюк В.И., Жиров В.К., Кашулин П.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Методика

Статья в выпуске: 1 т.39, 2004 года.

Бесплатный доступ

В двухфакторном полевом эксперименте изучали совместное влияние плотности агроценоза и размера посадочных клубней картофеля сорта Хибинский ранний на продуктивность. На основе системного подхода разрабатывали малоразмерные статистические модели влияния пространственной структуры агроценоза на биологический и хозяйственный урожай картофеля с целью использования в практической агрофитоценологии. Оценивали принципиальную возможность применения к модельным посадкам картофеля фитоценологических правил «-3/2» и «константность итогового урожая».

Короткий адрес: https://sciup.org/142132940

IDR: 142132940 | УДК: 633.491:631.524.84(1-924.16)

Текст научной статьи Оценка влияния пространственной структуры агрофитоценоза на продуктивность картофеля в условиях Кольского полуострова

В естественных и искусственных сообществах одной из наиболее характерных модификаций структуры габитуса растений является уменьшение их размера и массы по мере увеличения плотности ценоза. Для популяций однолетних растений соотношение между массой единичной особи и плотностью ценоза вполне удовлетворительно описывается степенной (аллометрической) функцией

Ф р = b ⋅ Г–3/2 = b / Г 3 , [1]

где Ф р — общая фитомасса одного растения, Г — густота стояния растений в фитоценозе, b — константа. Это соотношение получило название правила «–3/2» и было апробировано на большом фактическом материале (1-3). На основании уравнения [1] выход биологического урожая в расчете на единицу площади фитоценоза (У ф ) может быть представлен в следующем виде:

У ф = b ⋅ Г–1/2 = b / Г . [2]

Практика использования в популяционной биологии и агроэкологии уравнений [1] и [2] показала, что диапазон их реальной применимости в предложенном виде ограничен и они адекватно отображают результаты продукционного процесса только при высокой плотности фитоценоза (4). Поэтому для количественного описания зависимости урожайности сельскохозяйственных культур от густоты стояния растений в агроценозе были предложены более сложные эмпирические или полуэмпирические соотношения. Среди них наибольшее распространение получили гиперболические функции Reestman и de Wit (5), обратные квадратические функции Holliday (6, 7), модифицированные уравнения Михаэлиса-Ментен (8), а также специализированные статистические модели типа «густота стояния растений—урожайность» (9).

Применение перечисленных соотношений для культуры картофеля без надлежащих преобразований является не вполне корректным. Это связано с тем, что продуктивность и урожайность картофеля зависят как от густоты стояния растений, так и от характера развития их вегетативных органов, определяющих в совокупности горизонтальную и вертикальную составляющие пространственной структуры агроценоза. Последняя компонента архитектоники посадок картофеля в значительной степени определяется исходной крупностью посадочного материала.

Цель нашей работы состояла в том, чтобы выявить и описать количественную зависимость биологического и хозяйственного урожая картофеля от пространственной структуры агроценоза, а также проанализировать методологические аспекты применения к посадкам этой культуры правил «–3/2» и «константность итогового урожая» (10).

Описание методики . Влияние различной плотности агроценоза и крупности посадочного материала на продуктивность растений картофеля сорта Хибинский 108

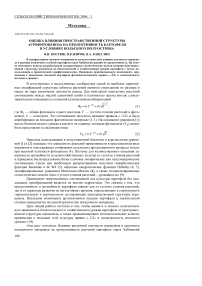

ранний исследовали в течение 2 лет на агроэкологическом полигоне Полярной опытной станции ВИР (Мурманская обл., г. Апатиты). Полевой опыт проводили по ортогональному плану полного двухфакторного эксперимента (ПФЭ 32) в 4-кратной повторности при полностью рендомизированном расположении делянок (11). В опыте было реализовано девять вариантов, которые представляли исчерпывающий набор парных комбинаций трех схем посадок картофеля (70 x 20, 70 x 40, 70 x 60 см, причем управляющим фактором служил шаг посадки — Ш, или фактор Х 1 ) и трех градаций массы посадочных клубней — 60, 120, 180 г (фактор Х 2 ) (табл.).

Биологический и хозяйственный урожай картофеля сорта Хибинский ранний в зависимости от пространственной структуры агроценоза

|

о в в m |

Схема посадки, см |

в 5 О в в Г4 о >-. cd и а. |

Масса посадочного клубня, г |

Норма расхода посадочных клубней (Н), кг/м2 |

Ф р , кг/раст. |

П р , кг/раст. |

К тк , шт/раст. |

М тк , г/раст. |

К р |

У ф , кг/м2 |

У тк , кг/м2 |

|

I |

70 x 20 |

7,14 |

60 |

0,43 |

1,14 |

0,63 |

7,6 |

83 |

10,5 |

8,14 |

4,50 |

|

II |

120 |

0,86 |

1,37 |

0,72 |

7,2 |

100 |

6,0 |

9,78 |

5,14 |

||

|

III |

180 |

1,28 |

1,58 |

0,85 |

9,0 |

94 |

4,7 |

11,28 |

6,07 |

||

|

IV |

70 x 40 |

3,57 |

60 |

0,21 |

1,89 |

1,00 |

8,6 |

116 |

16,7 |

6,75 |

3,57 |

|

V |

120 |

0,43 |

2,12 |

1,20 |

11,5 |

104 |

10,0 |

7,57 |

4,28 |

||

|

VI |

180 |

0,64 |

2,74 |

1,50 |

13,9 |

108 |

8,4 |

9,78 |

5,36 |

||

|

VII |

70 x 60 |

2,38 |

60 |

0,14 |

2,27 |

1,53 |

11,2 |

137 |

25,5 |

5,40 |

3,64 |

|

VIII |

120 |

0,29 |

2,72 |

1,68 |

13,8 |

122 |

14,0 |

6,47 |

4,00 |

||

|

IX |

180 |

0,43 |

3,20 |

1,88 |

16,6 |

113 |

10,4 |

7,62 |

4,47 |

П р и м е ч а н и е. Ф р — общая фитомасса растения картофеля (ботва + товарные клубни); П р — хозяйственный урожай индивидуального растения (масса товарных клубней); У ф — выход общей фитомассы; У тк — урожайность товарных клубней; К тк — число товарных клубней; М тк — средняя масса товарного клубня; К р — коэффициент размножения посадочных клубней по массе.

Семенные клубни картофеля проращивали на свету в течение 30-35 сут, а затем высаживали 28-31 мая в гребни на глубину 4-5 см. Перед посадкой вносили оптимальные дозы органических ( ~ 70 т/га) и минеральных (N 9o P14 o K 1 2 o ) удобрений, рекомендуемые для почвенно-климатических условий центральной зоны Кольского полуострова (12). Окончательную уборку и оценку основных элементов структуры урожая проводили 22-24 августа. Объем учетной выборки во всех вариантах опыта составлял 40 растений (4 x 10), отобранных из центральной части каждой делянки с целью исключения краевого эффекта. Статистическую обработку данных выполняли с использованием программных ресурсов системы «Statistica».

Содержательный анализ исходных данных таблицы, отражающих влияние плотности агроценоза и размера посадочного материала на показатели продуктивности растений картофеля, позволяет сделать ряд предварительных заключений.

Биологический и хозяйственный урожай индивидуальных растений картофеля в проведенном опыте положительно коррелировал с крупностью посадочного материала: наибольшие показатели получены при массе клубней 180 г, высаженных по схеме 70 x 60 см. В основе выявленной зависимости лежали закономерные изменения в структуре урожая исследуемого сорта. В частности, увеличение хозяйственного урожая картофеля при использовании крупного посадочного материала было связано с повышением числа клубней в гнезде при некотором снижении их средней массы.

Увеличение плотности агроценоза вызывало уменьшение общей и хозяйственно ценной массы растений картофеля, но вместе с тем способствовало повышению урожайности. При уменьшении густоты стояния растений наблюдалось увеличение числа и средней массы товарных клубней в гнезде. Наиболее крупные клубни нового урожая формировались у растений, образовавшихся от семенных клубней массой 60 г, высаженных по схемам 70 x 40 и 70 x 60 см.

Основную тенденцию влияния шага посадки (Х1) и крупности посадочных клубней (Х2) на выход товарных клубней (кг/м2) отражает следующий квадратичный полином в кодированных переменных:

У тк = 4,32 - 0,6Х 1 + 0,23X 2 + 0,7X 2 + 0,13Х 2 - 0,18X 1 X 2 . [3]

Коэффициент множественной детерминации ( R 2) этого двухфакторного уравнения связи достигает 97,8 %, что позволяет рассматривать последнее в качестве высокоадекватной статистической модели формирования хозяйственного урожая картофеля. Однако прогностический потенциал уравнения [3] за пределами экспериментальной области определения управляющих факторов методологически ограничен: его можно использовать в основном для интерполяционных оценок урожайности картофеля сорта Хибинский ранний при изменениях шага посадки семенных клубней в диапазоне 20-60 см (ширина междурядья 70 см), а их массы — 60-180 г.

Из уравнения [3] следует, что линейные эффекты влияния факторов Х 1 и Х2 на рассматриваемую функцию отклика (У тк ) приблизительно равны по своей величине, что доказывает необходимость обязательного учета размера посадочного материала при создании оптимальной пространственной структуры агроценоза картофеля. Нелинейный характер изменений урожайности тестируемого генотипа под влиянием вариаций агротехнических факторов связан (по мере убывания их парциального 22

влияния на параметр оптимизации) с эффектами Х1 , Х 1 Х2 и X 2 . Взаимодействие факторов Х 1 и Х2 имеет отрицательную направленность, свидетельствующую о том, что функция Утк достигает максимума при использовании наиболее крупных семенных клубней в условиях максимального загущения агроценоза (см. табл.).

Квадратичный полином [3] в принципе позволяет осуществить проверку соблюдения правил «–3/2» и «константность итогового урожая» для посадок картофеля, но вследствие специфической структуры уравнения она оказывается слишком громоздкой и недостаточно наглядной. Поэтому мы применили для этой цели более удобный формализованный подход. Как известно, результирующий показатель Утк у картофеля является функцией двух мультипликативно сопряженных предикторов (13):

У тк = К р - Н, [4]

где Кр — коэффициент размножения посадочных клубней, выражаемый в виде отношения урожайности картофеля к норме расхода семенных клубней (Н) на единицу площади агроценоза (кг/м2). Норма расхода, в свою очередь, также имеет двухкомпонентную структуру: Н = Мпк - Г, где Мпк — исходная масса посадочных клубней (кг), Г — густота посадки (раст/м2).

Очевидно, что зависимость [4] имеет эмпирический характер, однако ее можно формализовать и представить в виде многофакторной степенной функции:

У тк = b 0 - М Ьк - г b , [5]

где b 0 приобретает смысл фиксированного коэффициента размножения, а b 1 и b 2 называются аллометрическими константами (14), коэффициентами эластичности (15), индексами напряженности конкуренции (1).

С формальной точки зрения Кр в уравнении [4] выполняет роль «оператора преобразования» входного параметра Н в выходной параметр Утк и эмпирически определяется как Утк/Н, или Пр/Мпк. По своей биологической сути Кр представляет хозяйственный урожай индивидуального растения картофеля, нормированный на единицу исходной массы посадочного клубня (г/г или кг/кг). Отсюда вполне понятно, что К р так же, как и У тк , зависит от нормы расхода посадочных клубней на единицу площади агроценоза.

В результате статистической обработки экспериментальных данных было установлено, что аналитическая структура К р может быть представлена компактной аллометрической функцией с целочисленными степенями (что удобнее для практического использования):

Кр = 5,6 - Н " 0,75 = 5,6/ 4 H 3 = 5,6/4/ ( M пк - Г ) 3 . [6]

Соответственно выход урожая товарных клубней с единицы площади агроценоза описывается (с учетом полученного соотношения) степенной функцией

У тк = 5,6 ⋅ Н0,25 = 5,6 ⋅ 4 H = 5,6 ⋅ 4 I M пк ⋅ Г , [7]

которая, несмотря на простоту и компактность, позволяет с достаточно высокой точностью ( R 2 = 93,5 %) прогнозировать вариации урожайности картофеля при затратах семенного материала в очень широком диапазоне — 0,14-1,28 кг/м2 (см. табл.). Этот диапазон включает рекомендуемую агрономической практикой оптимальную норму расхода посадочных клубней картофеля — 0,3-0,5 кг/м2, или 3-5 т/га (16).

Уравнение [7] можно привести к более удобному для расчетов виду, если учесть, что густота посадки растений картофеля (Г) является величиной, обратной произведению ширины междурядья (М) на шаг посадки (Ш), то есть Г = 1/(М ⋅ Ш), тогда

У тк = 5,6 ⋅ 4Мпк/(М ⋅Ш) . [8]

Для агрономически стандартной ширины междурядья (0,7 м) функция Утк может быть представлена комбинацией только двух предикторов (так же, как и в уравнении [3]) — массы посадочного клубня (кг) и шага посадки (м):

У тк = 6,1 ⋅ 4Мпк/Ш . [9]

Расчеты с использованием уравнения [9] являются очень пр остыми. Н апример, при посадке клубней массой 60 г с шагом 20 см Утк = = 6,1 ⋅ 4 0,06/0,20 = 4,5 кг/м2, что согласуется с экспериментальным значением урожайности товарных клубней картофеля при заданной комбинации управляющих факторов (см. табл.).

Следовательно, уравнения [7], [8] и [9] можно рассматривать как аналоги уравнения [3], но в отличие от него они обладают простой аналитической структурой и имеют «прозрачный» агрономический смысл. С позиций фитоценологии предикторы Мпк и Г (или Ш) в уравнениях [7] и [9] являются соответственно модифицирующим и регуляторным факторами организации пространственной структуры агроценоза картофеля. Это позволяет диверсифицировать и уточнить роль этих предикторов при создании и развитии рассматриваемой ценотической структуры.

Поскольку эквивалентной формой записи уравнения [7] служит соотношение

У тк = 5,6 ⋅ М 0п,к25 ⋅ Г0,25, [10]

то хозяйственный урожай индивидуального растения картофеля можно определить как

П р = У тк /Г = 5,6 ⋅ М 0 п , к 25 ⋅ Г–0,75 = 5,6 ⋅ 4 I Мпк / Г3 . [11]

Сопоставление значений аллометрических коэффициентов в формулах [10] и [11] показывает, что урожайность картофеля в проведенном опыте в равной степени зависела как от крупности семенного материала, так и от плотности агроценоза, изменяясь в зависимости от вариаций последней по правилу «1/4», а не «–1/2» (см. уравнение [2]). Хозяйственный урожай индивидуальных растений картофеля (в отличие от урожайности) в большей мере определялся густотой их стояния в агроценозе и подчинялся правилу «–3/4», а не «–3/2» (см. уравнение [1]).

Под специфическим углом зрения следует рассматривать также и реализацию правила «константность итогового урожая» в агроценозе картофеля, так как его пространственная структура детерминируется, как мы убедились, кооперативным взаимодействием двух факторов — густоты стояния растений и размера посадочных клубней (см. уравнения [3] и [10]).

Установлено, что в посадках картофеля, имеющих различную архитектонику, одинаковый выход товарных клубней с 1 м2 наблюдался при таких комбинациях рассматриваемых агротехнических факторов, которые обеспечивали эквивалентный расход семенных клубней на единицу площади агроценоза. Например, в I, V и IX вариантах проведенного опыта одинаковые затраты семенного материала (0,43 кг/м2) имели место при посадке клубней массой 60, 120 и 180 г соответственно по схемам 70x20, 70x40 и 70x60 см (см. табл.). Как показали результаты эксперимента, подтвержденные расчетами по уравнениям [6] и [7], при этих сочетаниях управляющих факторов действительно наблюдалась одинаковая урожайность клубней (~4,5 кг/м2) при равных коэффициентах размножения (Кр ~10,4) испытанных фракций посадочного материала.

У картофеля основную практическую ценность представляют, безусловно, клубни, составляющие в среднем 60-70 % от общей фитомассы растений (12). Однако фитоценологические правила «–3/2» и «константность итогового урожая» относятся к целым растительным организмам и их сообществам (2, 3), и, стало быть, проверка универсальности и реализуемости этих правил в агроценозе картофеля только по урожаю клубней является неполной.

Поэтому с целью завершения содержательного анализа полученных нами данных опишем тренды изменений биологического урожая целых растений картофеля (ботва + клубни) в зависимости от исследованных сочетаний агротехнических факторов в эксперименте (см. табл.). На основе нелинейного регрессионного анализа полученных данных показано, что траектория изменений биологического урожая единичного растения картофеля по вариантам опыта описывается аллометрическим уравнением

Ф р = 10,4 - М 0К 33 - Г-0 - 67 = 10,4 - 3/ М п КГ Г 2 ( R 2 = 97,0 %). [12]

Выход общей фитомассы растений картофеля с единицы площади агроценоза вполне удовлетворительно аппроксимируется соотношением

У ф = 10,4 - М 0К 33 - Г0,33 = 10,4 -з/ мпк - Г = 10,4 - VH ( R 2 = 95,5 %). [13]

Сравнение величин коэффициентов эластичности b 1 и b 2 в уравнениях [11] и [12] показывает, что при формировании общей фитомассы растений картофеля (в отличие от урожая клубней) б о льшую роль играла крупность посадочного материала, так как степень предиктора Мпк увеличилась по модулю с 0,25 до 0,33. Вклад плотности агроценоза в экспрессию показателя Утк был ниже, чем в экспрессию Пр, поскольку степень предиктора Г снизилась по абсолютной величине с 0,75 до 0,67. Выход общей фитомассы растений картофеля с единицы площади агроценоза сильнее зависел от параметров его пространственной структуры, чем выход урожая клубней, так как значения аллометрических констант у предикторов Мпк и Г увеличились с 0,25 до 0,33 (см. уравнения [10] и [13]).

Структура степенных моделей [12] и [13] свидетельствует о том, что изменения биологического урожая растений картофеля, обусловленные различной плотностью агроценоза, подчинялись правилу «–2/3», а выход общей фитомассы картофеля сорта Хибинский ранний с 1 м2 агроценоза — правилу «1/3», что, безусловно, отличается от аналогичных данных литературы (2, 4). Вопрос о принципиальности этих различий требует отдельного и детального обсуждения. Так, Галицким на основе компьютерного моделирования показано, что причины уклонений от правила «-3/2» связаны как с морфофизиологическим статусом растений, так и с исходной пространственной структурой фитоценоза.

Справедливости ради следует заметить, что существует и другая трактовка правила «-3/2», которая гласит, что при увеличении плотности ценопопуляции в 3 раза средняя масса растений должна уменьшаться в 2 раза (3). В проведенном нами эксперименте эта закономерность с удивительной точностью соблюдалась для общей фитомассы растений картофеля, практически независимо от исходной массы посадочных клубней. Однако снижение хозяйственного урожая картофеля при 3-кратном загущении посадок несколько превышало постулируемое фитоценологией 2 -кратное уменьшение фитомассы.

В вариантах опыта с использованием одинаковых норм расхода посадочного материала общая фитомасса растений картофеля (как и хозяйственный урожай) имела приблизительно одинаковые значения и практически не зависела от сочетаний управляющих факторов (см. табл.). Согласно расчетам по формуле [13], выход общей фитомассы картофеля с единицы площади агроценоза при расходе семенных клубней в количестве, например, 0,43 кг/м2 составляет 7,9 кг/м2, что свидетельствует о соблю-даемости универсального правила константности итогового урожая в посадках этой культуры.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что использование рассмотренных аллометрических соотношений для прогноза биологического и хозяйственного урожая картофеля в практическом плане является более удобной (хотя и менее точной) статистической процедурой, чем традиционная полиномиальная аппроксимация данных опыта. Этот подход позволяет, в частности, представить зависимость У тк от Н в виде компактного иррационального выражения У тк = 5,6 ⋅ 4 H , важнейшим достоинством которого служит линейный характер взаимосвязи агрегированного предиктора и интегрального отклика в очень широком диапазоне вариаций независимой переменной ( r = 0,967, P < 0,001).

Если практическое применение полиномиальной модели [3] ограничено рамками реальных изменений управляющих факторов в эксперименте (60 г ≤ М пк ≤ 180 г; 20 см ≤ Ш ≤ 60 см), то полученное нами простое линеаризующее преобразование предиктора ( 4 H ) позволяет осуществлять не только интерполяционные расчеты, но и прогнозировать урожайность картофеля. Например, при посадке клубней массой 40 г с шагом 15 см (ширина междурядья 70 см) норма расхода семенного материала составляет 0,38 кг/м2. Выбранные для этой иллюстрации параметры модифицирующего и регуляторного факторов Мпк и Ш в эксперименте не задавали, поэтому использование модели [3] для оценки функции отклика У тк является статистически некорректным. Однако расчетная величина предиктора Н принадлежит изученной нами области определения этого параметра — 0,14-1,28 кг/м2 (см. табл.). В связи с этим прогноз урожайности товарных клубней картофеля по формулам [7] и [9] является методологически правомочным: она составляет 4,37 кг/м2.

Таким образом, на основе использования системного подхода удалось получить достаточно компактное, но вполне адекватное формализованное описание связей биологической и хозяйственной продуктивности картофеля сорта Хибинский ранний с основными параметрами пространственной структуры посадок. Предложенные статистические модели могут представлять практический интерес для совершенствования технологий производства ранних сортов картофеля в районах Крайнего Севера, так как их использование (в адаптированном или оригинальном виде) является предельно простым и не связано с выполнением сложных расчетов. Анализ структурной спецификации полученных моделей позволил также уточнить особенности проявления и характер модификаций в посадках картофеля известных в популяционной биологии правил «–3/2» и «константность итогового урожая», что может послужить определенным вкладом в развитие агрофитоценологии.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. К а р м а н о в а И.В. Математические методы изучения роста и продуктивности растений. М., 1976.

-

2. Т и т о в Ю.В. Эффект группы у растений. Л., 1978.

-

3. Н а у м о в а Л.Г. Основы фитоценологии. Уфа, 1995.

-

4. З а у г о л ь н о в а Л.Б., Ж у к о в а Л.А., К о м а р о в а А.С. и др. Ценопопуляции растений (очерки популяционной биологии). М., 1988.

-

5. R e e s t m a n A.J., d e W i t C.T. Yield and size distribution of potatoes as influenced by seed rate. Netherlands J. Agric. Sci., 1959, 7: 257-268.

-

6. H o l l i d a y R. Plant population and crop yield. Part I. Yield Crop Abstracts, 1960 a, 13, 3: 159-167.

-

7. H o l l i d a y R. Plant population and crop yield. Nature, 1960 b, 186, 4718: 22-24.

-

8. Т о р н л и Дж.Г.М. Математические модели в физиологии растений. Киев, 1982.

-

9. T o r n l e y J.H.M. Crop yield and plant density. Ann. Bot., 1983, 52, 2: 257-269.

-

10. З л о б и н Ю.А. О некоторых аспектах развития агрофитоценологии. Биол. науки, 1990, 9: 27-41.

-

11. М а к с и м о в В.Н. Многофакторный эксперимент в биологии. М., 1980.

-

12. К о с т ю к В.И. Агроэкологические основы продуктивности картофеля на Кольском полуострове.

-

13. К а р м а н о в С.Н., Г л у х и х Е.А. Элементы расчета в семеноводстве картофеля. Докл. ВАСХ-НИЛ, 1985, 6: 7-8.

-

14. Ш м и д т В.М. Математические методы в ботанике. Л., 1984.

-

15. Е л и с е е в а И.И., Ю з б а ш е в М.М. Общая теория статистики. М., 1995.

-

16. К о к ш а р о в В.П., Т р у с о в М.Ф. Пути оптимизации структуры агрофитоценоза картофеля. В

сб.: Физиология картофеля. Свердловск, 1985: 131-146.

-

17. Г а л и ц к и й В.В. Модельный анализ правила –3/2 для сообществ растений. Докл. РАН, 1998, 362,

Апатиты, 1994.

-

6: 840-843.

Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского научного центра РАН,

Поступила в редакцию 25 февраля 2003 года

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 14

ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF THE SPATIAL ORGANIZATION OF AGROPHYTOCENOSIS ON POTATO PRODUCTIVITY IN THE CONDITIONS OF KOLA PENINSULA

V.I. Kostyuk , V.K. Zhirov , P.A. Kashulin

S u m m a r y

In two-factor field experiment the author studied the influence of agrocenosis density and size of the potato planting tubers of the Khibinskii early variety on its productivity. The low-sized statistic models of the influence of agrocenosis spatial structure on biological and economical potato yield in order to use in practical agrophytocenology were developed. The fundamental ability of application to model of potato planting of phyto-cenological rules «–3/2» and «constancy of total yield» was estimated. On the basis of use of system approach and substantial analysis of created polynomial and allometric models the author obtained adequate description interrelations between biological and economical potato yield and also parameters of spatial structure of agrocenosis.

Новые книги

Методика рентгенографии в земледелии и растениеводстве /Под ред. М.В. Архипова. М.: РАСХН, 2001, 102 с.

В методическом руководстве, разработанном сотрудниками Агрофизического НИИ РАСХН, проанализированы особенности рентгенографического метода оценки семян важнейших сельскохозяйственных культур. Представлены компьютерные программы для обработки рентгеновских снимков и их биологической интерпретации. На основе принципов неразрушающего контроля рассматриваются возможности применения рентгенографической аппаратуры для оценки качества семян зерновых, овощных, технических культур, а также кормовых трав и некоторых видов лекарственных растений. В приложениях приведены следующие материалы: Международный стандарт по определению зараженности и поврежденно-сти вредителями зерна зерновых и зернобобовых культур методом рентгенографии; методики рентгеновского анализа семян; ускоренный рентгенографический метод определения скрытой трещиноватости эндосперма и повреждений зародыша ячменя; рентгенографические снимки внутренних повреждений зерновок различных сельскохозяйственных культур.

С а н а е в Н.Ф. Генетический потенциал и экология. Саранск: изд-во Мордовского ун-та, 2001, 84 с.

Монография посвящена проблемам экологической генетики. Уделено внимание сохранению и восстановлению генетического потенциала на конкретных примерах состояния генофонда растений и животных в Мордовии. Рассматриваются проблемы устойчивости к стрессовым факторам среды, изменчивости и адаптации, а также индуцированного формообразования и генетического разнообразия культурных растений. Обсуждается возможность использования растений, животных и микроорганизмов в качестве биоиндикаторов в системе непрерывного мониторинга состояния природной среды. Представлены результаты тестирования генетических эффектов стрессовых воздействий, необходимые для разработки рекомендаций по сохранению и рациональному использованию генофонда. Обоснована концепция перехода от антропоцентристских воззрений к биоцентризму как теоретической основе экологической деятельности при использовании различных, в том числе генетических, методов контроля.

ОТВЕТ АВТОРАМ

Глубокоуважаемый Валентин Иванович и соавт.!

Очень сожалею, но безоговорочно принять Вашу правку отредактированного варианта статьи «Оценка влияния пространственной структуры агрофитоценоза на продуктивность картофеля в условиях Кольского полуострова» я не могу по следующим причинам:

-

1. Заголовки ни одной статьи в журнале «Сельскохозяйственная биология» не начинаются с отглагольного существительного (см. журнал). Ваша же статья носит методический характер с выходом в практику, поэтому желательно оставить заглавие, предложенное редактором, либо « ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ АГРОФИТОЦЕНОЗА», либо предложите другое, но не начинающееся с отглагольного существительного (типа влияние, определение, изучение и т.д.).

-

2. Реферат должен быть написан по правилам журнала в той временной форме глагола, которая отвечает на вопрос «что делали?».

-

3. Определитесь, относительно терминов «законы» и «правила» «–3/2» и «константность итогового урожая».

-

4. В первом предложении текста статьи у Вас неправильное согласование.

-

5. Еще раз хочу внести ясность относительно следующих определений:

-

6. Тенденция либо наблюдается, либо отражена в каких-то явлениях, либо выявлена.

-

7. Дальнейшая Ваша правка не связана с деятельностью редактора, так как первоначальный текст статьи соответствует таковому после редакции, а Вы уже выправляли сами себя (раскройте дискету с присланным вариантом рукописи и посмотрите), в частности, описание формулы [7], формул [7], [8] и [9] (стр. 4, последний абзац), формул [10] и [11] (стр. 5), обобщенный вывод и некоторые правки по тексту.

Урожай — масса отдельных компонентов (плодов, зерна, клубней и т.д.) с одного растения (куста дерева) — кг/раст. и т.д.

Урожайность — масса отдельных компонентов (плодов, зерна, клубней и т.д.) с единицы площади — кг/га, кг/м2 и т.д.

Продуктивность — обобщенное (не конкретное) понятие (собирательное), которое включает все процессы, как-то: фотосинтез, транспирацию, накопление биомассы, развитие корневой системы и т.д.

Биологический урожай — общий урожай растений или биомасса всего растения (листья, стебель, корни, плоды, зерно, клубни и т.д.) конкретной культуры.

Хозяйственный урожай — урожай отдельных компонентов, т.е. масса той части урожая, которая идет в сферу потребления (зерно, клубни, ягоды и т.д.

Уважаемые В.И. Костюк и соавт.!

Гл. редактор журнала «Сельскохозяйственная биология» Е.М. Борисова

Уважаемая редакция

Почти со всеми вашими доводами согласились – наше заключительное «вторжение» в текст статьи было минимальным. Будем ждать выхода журнала с нашей статьей. Желаем успехов и процветания!

Жиров, Костюк, Кашулин

12.11.2003