Оценка влияния социально-демографических факторов на уровень жизни населения региона

Автор: Набережная А.Т.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Благосостояние и доходы населения

Статья в выпуске: 2 (204), 2017 года.

Бесплатный доступ

Объект. Уровень и качество жизни населения региона Предмет. Социально-демографические факторы развития Республики Саха (Якутия) Цель. Оценка влияния социально-демографических факторов на уровень жизни населения. Основные теоретические положения статьи. Выявлены факторы, формирующие уровень и качество жизни населения региона, выделены основные социально-демографические факторы развития территорий, оценена степень их влияния.

Социальная инфраструктура, качество, уровень жизни, качество жизни, демография, здравоохранение, образование, бедность, дифференциация доходов

Короткий адрес: https://sciup.org/143182179

IDR: 143182179

Текст научной статьи Оценка влияния социально-демографических факторов на уровень жизни населения региона

Уровень жизни населения является комплексной экономической категорией, отражающей совокупность влияния различных факторов на характер и объемы потребления населением товаров и услуг, поддержания определенного образа жизни [Бобков, Мстиславский, 1996, 3; Айвазян, 2000, 1; Маликов, 2002, 8]. Выравнивание и обеспечение достойного уровня жизни граждан в масштабах всей страны является одной из приоритетных задач государства. Основными факторами, оказывающими значительное влияние на параметры уровня жизни населения различных регионов, являются следующие:

-

1) Природно-климатические условия территории, поскольку различия в них формируют различные потребности в определенных товарах и услугах [Айвазян, 2012, 2];

-

2) Территориальное размещение основных производительных сил, определяющее потребность в рабочей силе, что определяет впоследствии занятость, заработную плату и доходы населения.

-

3) Развитие социальной инфраструктуры территории ‒ удовлетворение потребностей граждан в образовании, здравоохранении, культурно-массовых, рекреационных и спортивно-оздоровительных услугах [Бобков, Волгин, Акимов, 2014, 6; Набережная, 2010, 11].

-

4) Социально-демографические факторы ‒ численность населения, его половозрастная структура, уровень демографической нагрузки на трудоспособное население, уровень внешней и внутренней миграции; качество самого населения ‒ уровень здоровья, образования, профессиональных компетенций, формирующих т.н. «человеческий капитал», и входящих в состав различных квалиметрических индексов, к примеру, в Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) [The Quality…,1993,14; United Nations…, 2005, 15].

Оценка влияния социально-демографических факторов на уровень и качество жизни населения имеет высокую степень актуальности. Дальний Восток является объектом повышенного внимания руководства страны в связи с необходимостью обеспечения притока населения на его территорию для реализации крупномасштабных проектов освоения недровых богатств территории и сохранения геополитических позиций страны в мире.

Дальневосточные регионы Российской Федерации отличаются значительной транспортной удаленностью, высокой стоимостью энергоресурсов и электроэнергии, вследствие чего возрастает и стоимость жизни населения. Заработная плата и другие доходы населения, напротив, сопоставимы с доходами жителей центральных областей России. Роль северных надбавок и районных коэффициентов в стимулировании притока трудоспособного населения снизилась, уменьшились и их значения в связи с отменой региональных доплат советского периода на 30%.

Динамика численности населения Дальневосточного федерального округа за 2001-2015 гг. показывает значительное снижение (на 617,1 тыс. чел.) (таблица 1). Незначительный прирост численности населения в 2014-2015 гг. наблюдается в Республике Саха (Якутия) ‒ на 2,1 тыс. чел. Это обусловлено влиянием мер по стимулированию рождаемости, проводимых на государственном уровне, а также мер по поддержке семей с детьми, проводимых в Республике Саха (Якутия).

Структура расселения населения в сельских и городских населенных пунктах показывает значительное превышение удельного веса городского населения (75,4%) над сельским (24,6%). Относительно высокий удельный вес сельского населения в Республике Саха (Якутия) (34,7%), Амурской области (32,7%) и Еврейской Автономной области (31,8%).

Республика Саха (Якутия) характеризуется исторически сложившимся очаговым, дисперсным типом расселения населения. Максимального значения численность населения достигла в 1991 г. и составляла 1119,0 тыс. чел. (рисунок

Таблица 1

Динамика численности населения Дальневосточного федерального округа за период с 2001-2015 гг. (тыс. чел.)

|

Все население |

Городское население |

Сельское население |

|||||||

|

2001 |

2014 |

2015 |

2001 |

2014 |

2015 |

2001 |

2014 |

2015 |

|

|

Дальневосточный федеральный округ |

6828,2 |

6226,7 |

6211,1 |

5181,6 |

4687,5 |

4685,1 |

1650,2 |

1539,0 |

1525,8 |

|

Республика Саха (Якутия) |

957,5 |

954,8 |

956,9 |

614,7 |

622,7 |

624,7 |

342,8 |

332,1 |

332,2 |

|

Камчатский край |

366,4 |

319,9 |

317,3 |

296,7 |

247,5 |

245,9 |

69,7 |

72,3 |

71,3 |

|

Приморский край |

2120,5 |

1938,5 |

1933,3 |

1648,3 |

1487,2 |

1486,4 |

472,1 |

451,3 |

446,9 |

|

Хабаровский край |

1459,9 |

1339,9 |

1338,3 |

1176,5 |

1094,1 |

1095,2 |

283,4 |

245,8 |

243,1 |

|

Амурская область |

923,1 |

811,3 |

809,9 |

615,0 |

544,4 |

544,8 |

308,0 |

266,9 |

265,1 |

|

Магаданская область |

193,9 |

150,3 |

148,1 |

177,3 |

143,3 |

141,3 |

16,6 |

7,0 |

6,7 |

|

Сахалинская область |

560,0 |

491,0 |

488,4 |

485,4 |

398,5 |

397,4 |

74,6 |

92,5 |

91,0 |

|

Еврейская авт. область |

193,2 |

170,4 |

168,4 |

129,5 |

115,7 |

114,9 |

63,7 |

54,7 |

53,5 |

|

Чукотский авт. округ |

53,7 |

50,6 |

50,5 |

38,2 |

34,1 |

34,5 |

19,3 |

16,4 |

16,0 |

Источник: [Социальное…, 2015,12].

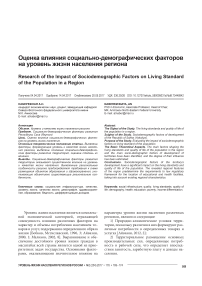

1). В связи с распадом СССР произошел значительный миграционный отток населения, критического минимума население Якутии достигло в 2003 г. 948,6 тыс. чел. [Сукнева, Набережная…, 2013, 13]. С 1999 по 2016 гг. произошло сокращение численности населения на 17,4 тыс. чел. человек и составило 959,7 тыс. чел. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении всего населения за этот пери- од выросла на 6,15 года и составила 69,81 лет, в том числе мужчин – на 6,44 года (64,34 лет), женщин – на 5,23 года (75,50 лет) (рисунок 1). Это косвенно свидетельствует о повышении уровня и качества жизни населения. Несмотря на значительный рост ожидаемой продолжительности жизни населения значения этого показателя в Якутии не достигли среднероссийского уровня.

Рисунок 1. Ожидаемая продолжительность жизни населения Республики Саха (Якутия)

Общий коэффициент рождаемости (на 1000 чел. населения) вырос с 13,7 в 2000 г. до 17,8 в 2014 г., прирост составил 4,1. Коэффициент смертности (на 1000 чел. населения) уменьшился на 1,1. Таким образом, естественный прирост населения к концу периода вырос в 2,09 раза, что, несомненно, явилось результатом реализации политики стимулирования рождаемости в Российской Федерации. Положительной является также тенденция сокращения смертности населения в трудоспособном возрасте в силу мер по профилактике заболеваний, ежегодной диспансеризации населения за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования [Естественное…, 2015, 6].

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население в Республике Саха (Якутия) характеризуется высокими значениями ‒ 652,1 на 1000 трудоспособного населения в целом по всему населению, 585,2 ‒ в городской местности, 794,5 ‒ в сельской. Более высокие значения демографической нагрузки в сельской местности объясняются большим количеством детей в сельских семьях.

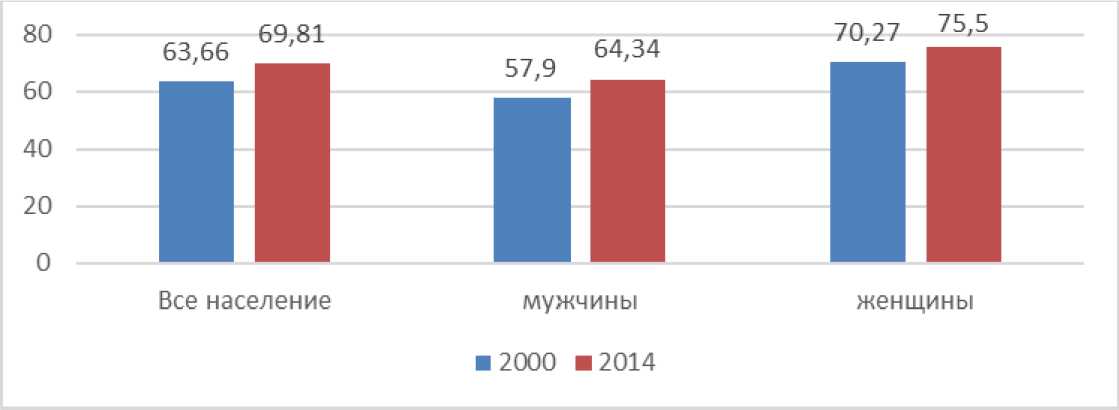

Анализ показателей миграции показывает, что в последние годы произошла стабилизация миграционного оттока, количество выбывших снизилось по сравнению с 2013 г. на 1304 человека, количество прибывших увеличилось на 3673 человек (рисунок 2).

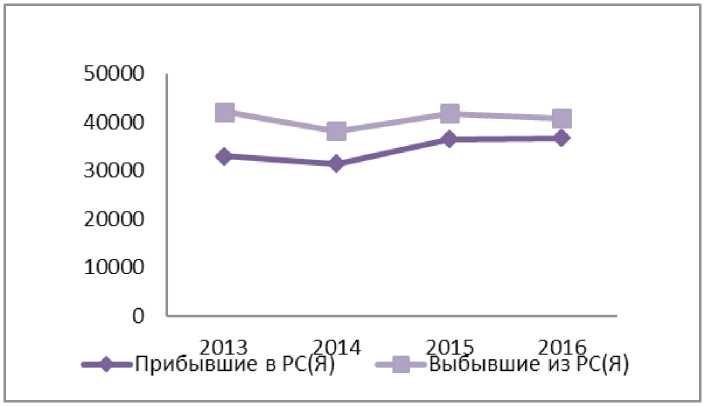

Анализ смертности показывает по основным классам причин смерти населения в республике на первом месте смертность в результате несчастных случаев, отравлений и травм (209,5), на втором-по болезням системы кровообращения (194,1), на третьем – в результате новообразований (64,1). В Республике Саха (Якутия) на протяжении длительного времени сохраняются высокие значения смертности от самоубийств, убийств, которые составили в среднем за анализируемый период 57,9 и 43,88 случаев на 100 тыс. населения соответственно (рисунок 3) [Здравоохранение, 2015, 8].

Наиболее высокой остается доля самоубийств населения в трудоспособном возрасте ‒ 66,5, в том числе мужчин ‒ 110,5. Несмотря на некоторое уменьшение количества самоубийств и убийств по сравнению с 2000 г., показатели остаются предельно высокими. Показатели детского суицида превышают средние по Российской Федерации в несколько раз, а в северных и арктических районах республики суициды населения превышают разработанный ВОЗ критерий (20 случаев на 100 тыс. населения) более чем в 20 раз.

Рисунок 2. Динамика миграции в Республике Саха (Якутия) (человек)

Рисунок 3. Динамика самоубийств и убийств в Республике Саха (Якутия), случаев на 100 тыс. населения

Одним из важных результатов развития медицинских услуг и качества жизни населения региона является уровень младенческой смертности, с 2000 г. по 2014 г. он снизился в 2,3 раза (в РФ в 2,04 раз) и составил 8,0 (в ДВФО 9,6). В 3,6 раза сократилась смертность детей до 1 года от болезней органов дыхания, в 3,4 раза ‒ от хромосомных нарушений, в 3 раза ‒ от причин, возникающих в перинатальном периоде. Все это является результатом улучшения качества и охвата медицинского обслуживания за последние годы, своевременного слежения за здоровьем беременных и разви- тием плода, а также состояния здоровья новорожденных.

Неблагоприятные природно-климатические условия проживания (продолжительные низкие температуры, их высокая суточная амплитуда колебаний, высокое атмосферное давление, недостаточность ультрафиолетового излучения и т.д.) и экологические проблемы территории способствуют стабильному ежегодному росту заболеваемости населения республики. В расчете на 100 тыс. чел. населения она выросла более чем в 1,3 раза и достигла 10982,4.

Для учета влияния фактора расселения населения и фактора транспортной доступности на размещение объектов социальной инфраструктуры региона и доступности услуг образования, здравоохранения и культуры была проведена группировка населенных пунктов Республики Саха (Якутия) по численности населения [Республика…, 2016, 13]. Из 641 населенных пунктов Республики Саха (Якутия) 55 (11,1%) являются городскими населенными пунктами, 586 (88,9%) ‒ сельскими населенными пунктами, в которых проживают соответственно 65,3 и 34,7% населения республики. В результате группировки по численности населения выделено 20 групп, деление по группам дробное.

В целом по республике средние расстояния от населенных пунктов до центров районов 126,7 км., до центров наслегов ‒ 24,8 км. Анализ характера использования дорог показывает, что только 58% населенных пунктов имеют круглогодичную наземную связь с центрами районов. Оставшиеся 42% населенных пунктов связаны с центрами районов по автозимнику, либо по сезонным дорогам. До центра наслегов имеют круглогодичную наземную связь 56% населенных пунктов. Наибольшие расстояния до центров муниципальных образований имеют арктические и северные районы республики (от 79,2 км. в Вехнеколым-ском районе до 368,9 км. в Оймяконском районе). При отсутствии круглогодичной наземной связи функционирование объектов социальной инфраструктуры ‒ школ, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и больниц, аптечных учреждений в небольших и отдаленных населенных пунктах является объективной необходимостью. Реальность на Севере такова, что при расстояниях 150-300 км между наслегами санитарная авиация является единственным спасением больных, попавших в экстренные ситуации. Услуги авиации очень дороги, стоимость 1 часа полета вертолета МИ-8 (по состоянию на март 2017 г.) составляет 250 тыс. руб., то есть одна поездка по спасению экстренного больного обходится местным властям минимум в миллион рублей. А на кону человеческие жизни и судьбы.

Считаем, что нормативы, разработанные для центральных областей Российской Федерации, где преобладают крупные города и рабочие поселки с большой плотностью и количеством населения, налаженной транспортной схемой, не должны применяться не только в Республике Саха (Якутия), но и для всех дальневосточных регионов. Для обеспечения гарантированной государством охраны здоровья, доступного образования и других социально значимых услуг необходимо сохранение сети учреждений образования и здравоохранения.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

-

1. Существующее исторически сложившееся расселение на территории Республики Саха (Якутия) является очаговым, дисперсным, что обуславливает размещение и функционирование учреждений социальной инфраструктуры.

-

2. Территория Республики Саха (Якутия) имеет низкий уровень развития транспортной сети. Характер транспортной доступности является в основном сезонным, круглогодичную наземную связь между населенными пунктами имеют 58% населенных пунктов.

-

3. Функционирование и развитие объектов социальной инфраструктуры в отдаленных и небольших населенных пунктах являются объективно необходимыми с учетом региональных особенностей расселения населения.

-

4. Отсутствие достаточной транспортной, коммунальной инфраструктуры может препятствовать успешной реализации проекта Министерства по развитию Дальнего Востока по привлечению населения «Дальневосточный гектар» [Новые…, 2017, 10].

-

5. Социально-демографические факторы развития территории оказывают существенное влияние на уровень и качество жизни населения. Для разработки и корректировки нормативов функционирования учреждений социальной сферы ‒ образования, здравоохранения необходим учет региональных особенностей расселения населения, транспортной доступности.

Список литературы Оценка влияния социально-демографических факторов на уровень жизни населения региона

- Айвазян С.А. Интегральные индикаторы качества жизни населения: их построение и использование в социально-экономическом управлении и межрегиональных сопоставлениях. М.: ЦЭМИ РАН, 2000.С.10-14. EDN: WNSUIX

- Айвазян С.А. Анализ качества и образа жизни населения. Эконометрический подход. М.: Наука, 2012. 432 с. EDN: WNTANH

- Бобков В., Мстиславский П. Качество жизни: сущность и показатели//Человек и труд. 1996. -№6. -С.76-79. EDN: OYSSQC

- Бобков В.Н., Волгин Н.А., Акимов А.К. Социальная политика, уровень и качество жизни. М.: ВЦУЖ, 2014. -158 с. EDN: VUPCVP

- Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации. М., 2009. 208 с.