Оценка воздействия фунгицидов на активность гидролитических почвенных ферментов

Автор: Алексеева А.А., Фомина Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - оценить изменение показателей активности гидролитических ферментов после применения фунгицидов в посевах сеянцев сосны сибирской. В статье представлены результаты изучения показа-телей активности гидролитических фермен-тов, оценивающих направленность биохими-ческих процессов в агрогенно измененной поч-ве лесного питомника, расположенного на территории Красноярского края. Проведены исследования химического фунгицида «Байле-тон» и биологических фунгицидов «Фитоспо-рин» и «Триходермин», рекомендованных для использования при защите сеянцев хвойных в лесопитомниках. Объектом исследования яв-лялись образцы почвы, отобранные под сеян-цами сосны сибирской в лесопитомнике. От-бор почвенных образцов проводился в течение периода вегетации сеянцев. Контролем явля-лась агросерая почва без обработки биопре-паратами. (рН водное - 5,88, гумус - 7,61 %; общий азот - 0,45 %; фосфор - 139 мг/кг поч-вы; калий - 101,6 мг/кг почвы). Обработка поч-вы фунгицидом «Фитоспорин» - в концентра-ции 20 г/ 10 л. Действующее вещество: Bacillus subtilis 26 Д, 100 млн кл/г. Норма расхода рабочей жидкости - 3 л/10 м2. Обработка почвы - препа-ратом «Триходермин». Норма расхода препара-та: 2 г на 1 литр воды. Расход составляет 1 л/м2.. Титр спор - не менее 1 млрд спор/г. Об-работка почвы - рабочим раствором химиче- ского фунгицида «Байлетон» (относится к группе производных триазола). Норма внесе- ния препарата - 1,5 кг/га. Обработку полей препаратами проводили в конце мая одно-кратно в виде растворов, согласно дозировке, рекомендуемой производителем. Отбор поч-венных образцов осуществляли в течение 3 месяцев активной вегетации сеянцев (июнь, июль, август). С каждого поля отбирали не менее 20 индивидуальных образцов по диаго-нали. Все опыты проведены в трехкратной повторности. Показано, что все биологиче-ские фунгициды не оказывают отрицательно-го воздействия на микробиологическую актив-ность почвы и не нарушают экологической целостности микробоценоза, тогда как хими-ческий фунгицид «Байлетон» снижает пока-затели активности гидролаз в среднем в 1,5 раза.

Почва, фунгициды, фер-менты, гидролазы, активность, питомник

Короткий адрес: https://sciup.org/14084866

IDR: 14084866 | УДК: 631.544.72

Текст научной статьи Оценка воздействия фунгицидов на активность гидролитических почвенных ферментов

Введение. Изучение биотического потенциала почвы является актуальной проблемой, так как биота обеспечивает сохранение биоре-сурсного потенциала нашей планеты и устойчивость любой экосистемы. Антропогенное воздействие приводит к изменению состояния почвы и в первую очередь состояния микробиоценоза. В связи с этим, исследование микробиологических процессов, протекающих в почве или ризосфере растений, в том числе применения бактерий и грибов в качестве агентов биологического контроля различных заболеваний [2–4, 6, 7], востребовано на сегодняшний день. Известно, что эффективное плодородие почвы напрямую связано с ее ферментативной активностью, следовательно, определение их активности позволяет судить о направленности происходящих в почве биохимических процессов. Данные процессы находятся в тесной взаимосвязи с микробиотой почвы, которая подавляется или стимулируется в результате применения препаратов с разным принципом действия [12, 13, 15]. Исследования, проводимые в данной области, позволяют выявить наиболее адекватные критерии оценки экологической безопасности их применения. Действительно, использование показателей ферментативной активности дает возможность быстро и качественно установить изменения, происходящие в экологическом статусе агрогенно преобразованных почв, в том числе и после использования фунгицидов [1].

Гидролазы – это ферменты, которые преобразуют органические вещества до более простых. На этом этапе их ингибирование или наоборот стимулирование может существенно замедлить или усилить ход биохимических процессов, а, следовательно, сказаться на уровне общего плодородия почвы [10].

В лесных питомниках плодородие почвы постоянно снижается, причем период эксплуатации не всегда свидетельствует о низком уровне почвенного плодородия. Больше всего состояние почвы в питомниках и посевов в целом зависит от используемых технологий обработки почвы и препаратов, применяемых для защиты сеянцев или для борьбы с сорняками.

Большинство передовых лесхозов переходит на биологические методы защиты растений, однако более дешевыми и нередко эффективными все же остаются химические средства. Это не совсем экологичный подход, так как почвенная биота в первую очередь страдает от привнесения в окружающую среду чужеродных веществ [9]. Определить, на каком этапе происходит сдвиг или изменение почвенно-биотической системы, можно только в результате комплексного подхода. Биодиагностика почвы начинается с изучения микробиоты и заканчивается биохимическим анализом почвы. Как уменьшить антропогенную нагрузку, как определить уровень зараженности почвы фитопатогенами по показателям биологической активности – это вопросы, требующие решения уже сейчас, так как уровень деградации почв лесных питомников достаточно высокий.

Основная опасность для почв в лесных питомниках заключается в их инфицировании фи-топатогенными микромицетами, соответственно нарастает токсичность почвы, что приводит к гибели выращиваемых сеянцев и значительной потере урожая. Поиск новых оценочных критериев, позволяющих выявить инфекционное воздействие на почвы уже на начальных стадиях (до посева семян), – актуальная задача. Ее реализация возможна через многочисленные почвенно-экологические и биоэкологические исследования.

Цель исследования : оценить изменение показателей активности гидролитических ферментов после применения фунгицидов в посевах сеянцев сосны сибирской.

Аналитическая работа проводилась в инновационной лаборатории кафедры ландшафтной архитектуры, ботаники, агроэкологии при ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, все полевые исследования – в Маганском опытном лесном питомнике в 2015–2016 гг.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являлись образцы почвы, отобранные под сосной сибирской ( Pinus sibirica Du Tour), выращиваемой в Маганском лесопитомнике (Красноярский край). Почвенный покров представлен агросерой почвой тяжелосуглинистой с признаками оглеения на краснобурой глине девонских отложений [8].

Опытное поле было разбито на участки, которые обрабатывали химическими и биологическими фунгицидами, рекомендованными для использования в лесных питомниках.

Контролем являлась агросерая почва без обработки биопрепаратами (рН водное – 5,88; гумус – 7,61 %; общий азот – 0,45 %; фосфор – 139 мг/кг почвы; калий – 101,6 мг/кг почвы).

Обработка почвы фунгицидом «Фитоспо-рин» – в концентрации 20 г/10 л. Действующее вещество: Bacillus subtilis 26 Д, 100 млн кл/г. Норма расхода рабочей жидкости – 3 л/10 м 2 .

Обработка почвы препаратом «Триходер-мин». Норма расхода препарата: 2 г на 1 литр воды. Расход составляет 1 л/м 2. . Титр спор – не менее 1 млрд спор/г.

Обработка почвы рабочим раствором химического фунгицида «Байлетон» . Относится к группе производных триазола. Норма внесения препарата – 1,5 кг/га.

Обработку полей препаратами проводили в конце мая однократно в виде растворов, согласно дозировке, рекомендуемой производителем. Отбор почвенных образцов осуществляли в течение 3 месяцев активной вегетации сеянцев (июнь, июль, август). С каждого поля отбирали не менее 20 индивидуальных образцов по диагонали. Все опыты проведены в трехкратной повторности.

Весь спектр изученных гидролаз анализировался в сухих почвенных образцах. Методы подобраны таким образом, чтобы можно было их сравнить с полученными ранее данными. Активность протеазы определяли по методу Гоффманна и Тейхера (1957), уреазы - по методике Щербаковой (1983), инвертазы - по Гоффманну и Паллауфу (1965). Активность липазы устанавливали по методу К.А. Козлова (1968) [10, 14]. Активность фермента целлюлазы определяли по методу В.П. Кислицыной (1965) [11].

Результаты исследования и их обсуждение. Необходимо указать, что состояние ферментов в почве и их роль в почвообразовании определяется почвенно-экологическими условиями, поэтому имеется прямая связь ферментативной активности с факторами почвообразования. Однако антропогенный фактор может воздействовать на почвенно-биотическую систему уже на начальном этапе и изменить чис- ленность и структуру биоты, а также ингибировать процесс продукции ферментов. В нашей работе использовался экологический подход, основанный на изучении гидролитических ферментов, участвующих в расщеплении белков, углеводов и жиров.

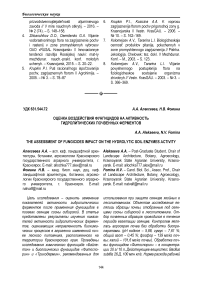

Характеризуя данные, представленные на рисунке 1, установили, что явное стимулирующее влияние на показатели активности фермента протеазы оказал препарат «Фитоспорин» - 0,650,89 мг аминного азота на 1 г почвы за 20 часов, что связано с тем, что в его составе присутствуют бактерии-аммонификаторы рода Bacillus , являющиеся основными продуцентами фермента протеазы в почве. В контроле значения протеазы были стабильны на протяжении всего срока наблюдения - 0,55, 0,47 и 0,59 в июне, июле и августе соответственно. Однако также наблюдалось снижение в июле, как в опытных вариантах с применением препаратов «Трихо-дермин» и «Фитоспорин».

Уровень активности проеазы, мг аминного азота на 1 г почвы за 20 часов

Рис. 1. Динамика уровня активности фермента протеазы в почве после обработки фунгицидами

В результате исследования препарата «Три-ходермин» активность снижена, но незначительно – до 0,39–0,47 мг аминного азота на 1 г почвы за 20 часов, причем наиболее интенсивно снижение наблюдалась в июле, когда максимум своего развития получают почвенные грибы, однако показатели с контролем достоверно не различались (см. рис. 1).

Препарат «Байлетон», направленный на уничтожение фитопатогенных микромицетов, способствовал незначительному снижению активности протеазы по сравнению с контролем, причем в июле эти различия не были достоверными. Если проанализировать средние показатели за весь период исследования, то можно увидеть, что наименьшая активность – в вариантах с применением препаратов «Триходер-мин» и «Байлетон».

В результате изучения влияния фунгицидов в динамике можно выделить долю влияния почвенно-климатических факторов и в то же время используемых препаратов в питомнике. Оценка уровня ферментативной активности агропочвы должна проводиться в динамике в течение всего периода активной вегетации растений, что позволит существенно повысить достоверность полученных данных и определить тренд ее изменения.

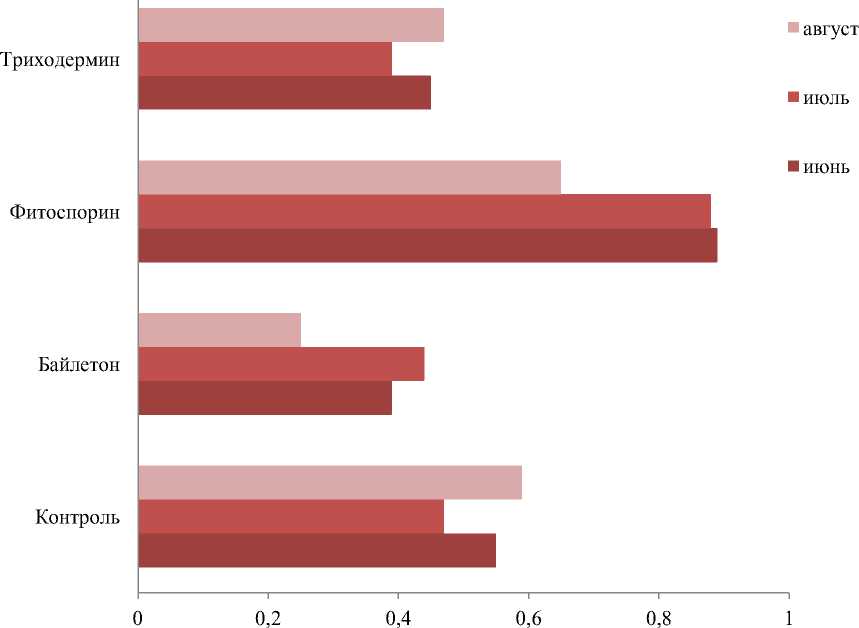

В качестве фермента, участвующего в азотном обмене почвы, изучали активность уреазы. Общая динамика показателей характеризовалась постепенным снижением в течение всего периода исследования, достигая максимальных значений в конце августа – 0,51 мг аммонийного азота на 1 г почвы за 4 часа (рис. 2), при среднем уровне за весь период – 0,46 мг аммонийного азота на 1 г почвы за 4 часа (табл. 1).

Таблица 1

|

Вариант опыта |

Уреаза, мг аммонийного азота /1 г почвы за 4 часа |

Протеаза, мг аминного г почвы за 20 часов |

Инвертаза, мг глюкозы / г почвы за 24 часа |

Триацилглице-рол-липаза, мл 0,1 р-ра KOH на 1 г почвы |

|

Контроль |

0,46±0,03 |

0,54±0,007 |

8,43±0,38 |

9,23±0,23 |

|

Препарат «Фитоспорин» |

0,41±0,04 |

0,80±0,042 |

12,3±1,55 |

7,72±0,01 |

|

Препарат «Триходермин» |

0,50±0,03 |

0,44±0,007 |

13,40±1,53 |

9,33±0,41 |

|

Препарат «Байлетон» |

0,30±0,09 |

0,36±0,015 |

7,33±0,34 |

4,39±0,40 |

Средние показатели активности гидролитических ферментов в почве после применения фунгицидов

Препарат «Фитоспорин» сразу после обработки способствовал снижению показателей до 0,32–0,33 мг аммонийного азота на 1 г почвы за 4 часа, но в августе, наоборот, привел к увеличению показателей почти в 1,5 раза, что связано с максимумом развития бактерий рода Bacillus, принимающих непосредственное участие в азотном обмене почвы. Почвенные образцы, отобранные в конце периода вегетации сеянцев, характеризуются тем, что в это время усиленно протекают процессы роста и развития растений и почвенной биоты. Уменьшение же активности при использовании фунгицида «Фи-тоспорин», возможно, происходит за счет антагонистических отношений бактерий с грибами. В свою очередь, биофунгицид «Триходермин» на протяжении всего периода исследования лишь стимулировал уреазную активность, обеспечивая благоприятный ход биохимических процессов в почве. Значения при этом колебались от 0,44 до 0,55 мг аммонийного азота на 1 г почвы за 4 часа (рис. 2).

Активность уреазы мг аммонийного азота на 1г почвы за 4 часа

Рис. 2. Изменение активности уреазы в почве питомника после применения фунгицидов

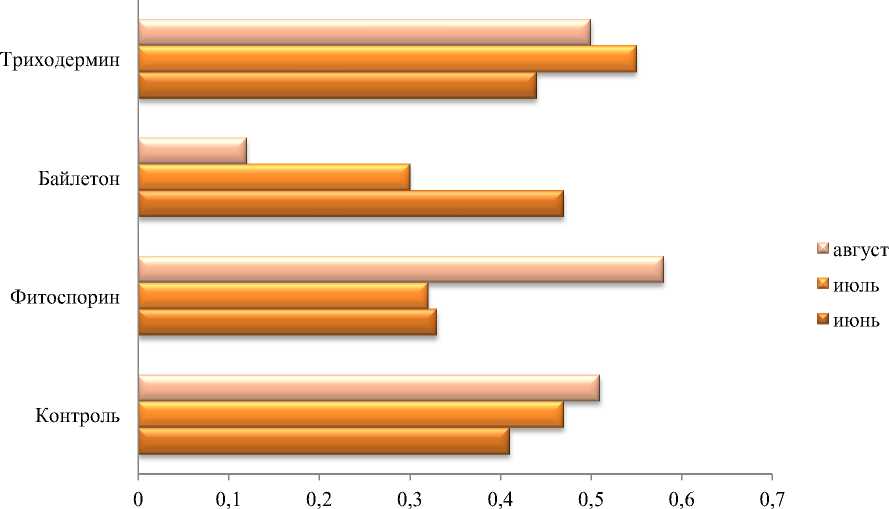

Исследования активности инвертазы показали, что в контроле показатели соответствуют низкой обогащенности – 9,23 мг глюкозы / г сухой почвы за 24 часа по шкале Д.Г. Звягинцева [5]. Причем минимум значений приходился на август – 7,7 мг и, а максимум регистрировался в июне – 9,2 мг глюкозы / г сухой почвы за 24 часа. В свою очередь в опытных вариантах с применением биологических препаратов инвертазная активность приближается к средней степени обогащенности по той же шкале, следовательно, увеличивается. В опытных вариантах после обработки препаратом «Фитоспорин» в начальный период исследования активность была достоверно выше контрольных значений – 15,4 мг глюкозы / г сухой почвы за 24 часа, а в июле снизилась до 10,2 мг и незначительно увеличилась до 11,3 мг глюкозы / г сухой почвы за 24 часа в августе. Средние показатели инвертазной активности, представленные в таблице 1, составили 12,3 мг, и достоверно не различались с почвенными образцами, отобранными после обработки препаратом «Триходермин». Однако в целом данный биофунгицид способствовал увеличению активности фермента инвертазы, особенно в августе до 15,8 мг глюкозы / г сухой почвы за 24 часа, что связано с непосредствен- ным участием грибов в разрушении углеводов, находящихся в почве (рис. 3). Известно, что активность инвертазы зависит от количества углеводного субстрата в почве, основным источником которого является растительный опад и показатели коррелируют с содержанием органического углерода в почве [1].

По сравнению с биопрепаратами, химический фунгицид «Байлетон» привел к снижению активности исследуемого фермента почти в 2 раза (рис. 3, табл. 1), при этом минимум значений отмечался в июле – 5,5 мг глюкозы/г сухой почвы за 24 часа, что является уже нижней границей в шкале Д.Г. Звягинцева низкой обога-щенности. Резкое снижение активности происходит, когда климатические факторы одновременно с антропогенным химическим воздействием ингибируют активность почвенной микрофлоры. Необходимо отметить, что в начальный период уровень активности инвертазы достоверно не различался с контрольным – 10,4 мг глюкозы / г сухой почвы за 24 часа, так как микробное сообщество сначала адаптируется к воздействию, а затем выдает ответную реакцию.

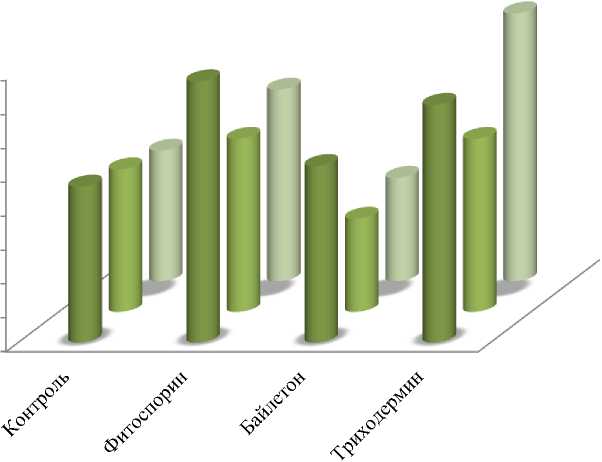

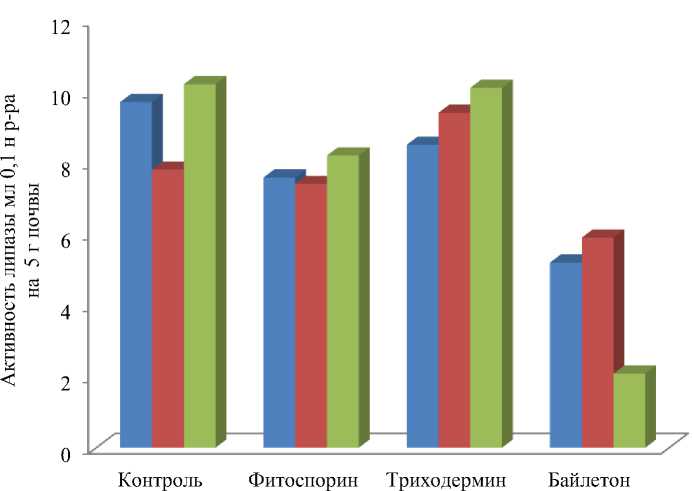

Уровень активности фермента липазы, как правило, используется в оценке состояния тех- ногенно загрязненных почв. В нашей работе липолитическая активность изучалась как дополнительный показатель уровня воздействия фунгицидов. Общая тенденция изменения пока- зателей аналогична другим гидролазам, в частности увеличение их пула к концу вегетационного периода сеянцев (рис. 4).

к

И

В

и

р

■ июнь

■ июль

■ август

Рис. 3. Активность инвертазы в агропочве питомника после применения фунгицидов

■ июнь

■ июль

■ август

Рис. 4. Активность липазы в агропочве питомника после применения фунгицидов

Наиболее высокие показатели установлены севами сосны биофунгицидами «Фитоспорин» и в опытных вариантах с обработкой полей с по- «Триходермин» – 7,72 и 9,33 мл 0,1 н. р-ра КОН на 5 г почвы соответственно (см. табл. 1). В свою очередь, химический препарат «Байле-тон» привел к снижению уровня активности липазы в среднем в 2 раза, причем ингибирование проявилось почти в 5 раз в августе по сравнению с контрольными значениями. В целом различия по активности липазы определены как достоверные, поэтому данный фермент может входить в программу комплексного почвенноэкологического мониторинга, особенно при оценке фунгицидного воздействия.

Спектр гидролитических ферментов в данном исследовании расширен и в программу включено изучение активности фермента целлюлазы. При этом в течение всего исследуемого периода ее активность в контрольном варианте изменялась в пределах от 1,03 до 1,35 мг глюкозы на 1 г почвы, составляя в среднем 1,23 мг глюкозы на 1 г почвы.

Изучение динамики активности целлюлазы в вариантах с использованием биофунгицидов показало, что тенденция однотипная – это увеличение на протяжении всего периода исследования до 1,24 и 2,99 мг глюкозы на 1 г почвы соответственно для препаратов «Фитоспорин» и «Триходермин» (см. табл. 1).

При использовании препарата «Байлетон» средние показатели активности целлюлазы ниже, чем в контроле, что вероятно связано с прямым ингибированием деятельности целлюлозоразрушающей микрофлоры (табл. 2).

Таблица 2

Динамика активности фермента целлюлазы в агропочве (мг глюкозы на 1 г почвы)

|

Вариант опыта, препарат |

Время отбора пробы почвы |

Хср |

||

|

Июнь |

Июль |

Август |

||

|

Контроль (участок без обработки) |

1,32±0,2 |

1,03±0,08 |

1,35±0,05 |

1,23 |

|

Препарат «Байлетон» |

0,24±0,01 |

0,29±0,06 |

0,44±0,02 |

0,32 |

|

Препарат «Фитоспорин» |

0,48±0,02 |

1,12±0,06 |

1,24±0,09 |

0,95 |

|

Препарат «Триходермин» |

0,48±0,012 |

2,15±0,02 |

2,99±0,06 |

1,83 |

Следует отметить, что активность целлюлазы в образцах почвы, отобранной на полях, обработанных препаратом «Триходермин», достоверно увеличивается и в среднемактивность возрастает по сравнению с контролем в 1,5 раза. Активность многих ферментов почвы, в том числе и целлюлаз, в наибольшей степени проявляется при иммобилизации их на носителях – гумусовых кислотах. Увеличение активности целлюлазы можно объяснить оптимизацией процесса иммобилизации ферментов, а также их непосредственной продукцией микромицетами.

Исследование гидролитических ферментов необходимо, в первую очередь, для определения экологической безопасности используемых фунгицидов, что может проявляться в незначительном колебании уровней, интенсивно не снижающихся по отношению к контролю, а в некоторых случаях, наоборот, увеличивающих активность. Стимуляция или ингибирование активности почвенных ферментов может происхо- дить опосредовано через стимулирования или антагонистические отношения микрофлоры.

Заключение. Антропогенное воздействие может приводить к изменению показателей почвенных гидролаз уже в начальный период вегетации сеянцев хвойных. Анализ уровня их активности необходимо проводить для определения экологической безопасности используемых фунгицидов, что может проявляться как в незначительном колебании уровней гидролитических ферментов, так и, наоборот, в максимально увеличивающихся значениях по отношению к контролю. Спектр изученных ферментов показал, что биологические фунгициды в основном проявляют стимулирующее влияние на гидролазы, тогда как химический препарат «Байлетон» достоверно снижает их уровень активности. Биофунгициды «Фитоспорин» и «Триходермин» не оказывают отрицательного воздействия на микробиологическую активность почвы и не нарушают экологической целостности микробоценоза в сравнении с контролем.

Статья подготовлена в рамках поддержки гранта РГНФ (проект 16-16-24011) «Реализация системного подхода в экологическом образовании и просвещении на примере города Красноярска и прилегающих территорий.

Список литературы Оценка воздействия фунгицидов на активность гидролитических почвенных ферментов

- Алексеева А.А., Фомина Н.В. Экологиче-ская оценка агропочвы после применения фунгицидов в условиях Красноярской лесо-степи//Экосистемы Центральной Азии в современных условиях социально-эконо-мического развития: мат-лы межд. конф. -Улан-Батор, 2015. -Vol. 1. -С. 123-125.

- Бухотина Ю.В. Особенности применения «Триходермина»//Защита растений. -2004. -№ 11. -С. 23-24.

- Гродницкая И.Д., Сорокин Н.Д. Использование микромицетов Trichoderma в биоре-медиации почв лесопитомников//Известия РАН. Сер. биологическая. -2006. -№ 3. -С. 1-5.

- Гродницкая И.Д. Эколого-микробиоло-гическая индикация и биоремедиация почв естественных и нарушенных лесных экоси-стем Сибири: автореф. дис.. д-ра биол. наук. -Красноярск, 2013. -36 с.

- Звягинцев Д.Г. Биологическая активность почв и шкалы для оценки некоторых ее по-казателей//Почвоведение. -1978. -№ 6. -С. 48-54.

- Кожемяков А.П., Тимофеева C.B., Попова Т.А. Выработка и перспективы использования биопрепаратов комплексного действия//Защита растений. -2008. -№ 2. -С. 42-43.

- Литовка Ю.А., Громовых Т.И., Гукасян В.М. Влияние биоконтрольных штаммов Tricho-derma asperellum, Bacillus subtilis и Pseudo-monas fluorescens на биологическую актив-ность и структуру микробоценоза почвы//Сибирский экологический журнал. -2002. -№ 3. -С. 371-376.

- Почвенно-агрохимический очерк и реко-мендации по повышению плодородия и продуктивности почвы Маганского лесного питомника Маганского лесхоза. -Красно-ярск: Центр защиты леса, 2011. -79 с.

- Рябинков В.А. Способы повышения экологи-ческой безопасности защиты растений от болезней в лесных питомниках. -М., 2006. -150 с.

- Сэги Й. Методы почвенной микробиологии. -М.: Колос, 1983. -С. 167-173.

- Титова В.И., Дабахова Е.В., Дабахов М.В. Агро-и биохимические методы исследова-ния состояния экосистем: учеб. пособие для вузов/Нижегород. гос. с.-х. академия. -Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2011. -170 с.

- Токарев А.В. Экологическое нормирование нагрузки фунгицидов на агроценозы лесных питомников (на примере Larix sibirica Ledb.): дис.. канд. биол. наук. -Казань, 2004. -169 c.

- Турусов В.И., Гармашов В.М., Гармашова Л.В. Структура микробного ценоза агрогенных почв и естественных экосистем//Плодоро-дие. -2011. -№ 1. -С. 34-35.

- Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимоло-гии. -М.: Наука, 2005. -250 с.

- Хархун Е.В. и др. Состояние микробоценоза почвы после применения биопрепаратов//Фундаментальные исследования. -2012. -№ 11, Ч. 1. -С. 56-60.