Оценка возможности инновационного лидерства России в современных условиях

Автор: Кузьмин С.А.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 8 (14), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье говорится о возможности инновационного лидерства России. Также проводится сравнительная характеристика инновационного рейтинга регионов России и США. В заключение статьи предлагается создать условия для формирования продуктивного мышления для нового пути инновационного развития.

Инновационное развитие, инновационные рейтинги, научно-исследовательские центры, продуктивное мышление

Короткий адрес: https://sciup.org/140269666

IDR: 140269666

Текст научной статьи Оценка возможности инновационного лидерства России в современных условиях

В последнее время российское правительство всерьёз задумалось о поиске новых решений проблем, связанных с экономическим и социальным развитием страны. Большинство российских экспертов считают, что самым оптимальным вариантом действий в сложившейся ситуации, кото- рая характерна открытостью отечественного рынка перед мировым сообществом и высокой степенью конкуренции между странами, является активное производство и внедрение инноваций в социально-экономическую сферу государства. Важность инноваций для России более чем очевидна. Инновационные процессы практически всегда требуют инвестиций со стороны, так как автор инновационной идеи, человек, осуществляющий замысел и владелец необходимого для этого капитала - как правило, разные лица. Очевидно, что при отсутствии собственной материальной базы разработать инновационный проект, а также план его коммерциализации в современных российских условиях практически невозможно в виду нехватки первоначальных средств для исследования по разработке и коммерциализации инновационной продукции.

Опыт проведения инновационной политики в России указывает на её несовершенство. Наиболее успешной страной в области реализации инновационных проектов, по нашему мнению, являются Соединённые Штаты Америки. Так, знаменитая Кремниевая Долина, обеспечивающая основную долю производства продукции интеллектуального характера, была создана на базе коммерческого Стэнфордского Университета, как площадка для привлечения субъектов бизнеса, работающих, преимущественно, в сфере высоких технологий. Таким образом, инновационная инфраструктура в США, по большей части, функционирует от частной инициативы.

Российский аналог Кремниевой Долины - инновационный центр «Сколково» - функционирует на базе государственной инициативы и преимущественно за счёт бюджетных средств. Однако, как показывает опыт, инициатива «сверху» не всегда поддерживается и приветствуется на «низовом» исполнительском уровне.

Для того чтобы подробнее разобраться в особенностях инновационного развития России и США, рассмотрим два независимых рейтинга инновационного развития регионов этих стран за 2015 год:

– Рейтинг инновационного развития штатов США, проведённый информационным агентством «Bloomberg» [3]. Он включил в себя такие показатели, как

-

а) интенсивность исследований и разработок;

-

б) производительность инноваций;

-

в) удельный вес высоких технологий в производстве;

-

г) сосредоточение естественнонаучных (STEN) дисциплин;

-

д) численность обладателей научных степеней в области науки и инженерии;

-

е) изобретательская активность.

– Рейтинг инновационного развития субъектов РФ (приведённый нами в 100-бальную шкалу для удобного сопоставления), подготовленный Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», представляет систему рейтинговых оценок и анализ инновационного развития 85 российских регионов [2]. Исследование выполнено на основе сформированной авторским коллективом системы показателей, характеризующих социально-экономические условия, научно-технический потенциал регионов, уровень развития инновационной деятельности, а также качество реализуемой в регионах инновационной политики. Используемые показатели отвечают российским и международным статистическим стандартам, а применяемые методологические подходы соответствуют международной практике построения региональных инновационных индексов и формирования соответствующих рейтингов, осуществляемых под эгидой Европейской комиссии и других международных организаций.

Первые 10 мест и последние 8 мест этих рейтингов представлены в таблице.

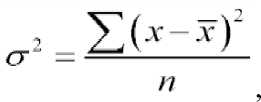

Вычислим дисперсию, отражающую общую степень отклонения от среднего показателя, по формуле

где σ – дисперсия;

х – значение показателя определённого региона;

x̅ - среднее значение показателя;

n – количество регионов.

Помимо дисперсии вычислим степень дифференциации баллов между регионами-лидерами и регионами-аутсайдерами. Этот показатель рассчитаем как отношение суммы баллов первых 10% регионов к сумме баллов последних 10% регионов в списке.

|

Штат США |

Общий балл |

Отклонение от среднего |

Субъект РФ |

Общий балл |

Отклонение от среднего |

|

Лидеры |

|||||

|

Массачусетс |

93,33 |

44,02 |

Санкт-Петербург |

71 |

31 |

|

Калифорния |

93,3 |

43,99 |

Москва |

69 |

29 |

|

Вашингтон |

90,4 |

41,09 |

Республика Татарстан |

61 |

21 |

|

Нью Джерси |

80,42 |

31,11 |

Нижегородская область |

58 |

18 |

|

Коннектикут |

77,18 |

27,87 |

Ярославская область |

57 |

17 |

|

Орегон |

77,08 |

27,77 |

Московская область |

54 |

14 |

|

Мэриленд |

76,82 |

27,51 |

Томская область |

54 |

14 |

|

Колорадо |

75,12 |

25,81 |

Калужская область |

53 |

13 |

|

Среднее значние |

|||||

|

49,31 |

0 |

40 |

0 |

||

|

Аутсайдеры |

|||||

|

Кентуки |

20,2 |

-29,11 |

Еврейская автономная область |

25 |

-15 |

|

Луизиана |

19,7 |

-29,61 |

Карачаево-Черкесская Республика |

24 |

-16 |

|

Арканзас |

13,33 |

-35,98 |

Республика Калмыкия |

23 |

-17 |

|

Южная Дакота |

13,2 |

-36,11 |

Ненецкий автономный округ |

23 |

-17 |

|

Западная Вирджиния |

12 |

-37,31 |

Чеченская республика |

22 |

-18 |

|

Миссисипи |

9 |

-40,31 |

Республика Тыва |

21 |

-19 |

|

Дисперсия |

|||||

|

22,065 |

10,308 |

||||

|

Дифференциация |

|||||

|

6,46 |

2,51 |

||||

В виду того, что методика представленных рейтингов отлична друг от друга, баллы, присвоенные штату США и субъекту РФ, находящимся на одной строчке рейтинга, зачастую существенно разнятся. Тем не менее, эти показатели можно сопоставить между собой, так как они являются относительными и рассчитываются от сопоставления с «идеальным регионом» (100 баллами или единицей). К тому же оба рейтинга соответствуют международным стандартам оценки инновационного развития. Поэтому можно сделать вывод о технологическом отставании российских субъектов-лидеров от американских штатов-лидеров. Можно заметить и некоторые сходства между инновационным развитием стран. Как в России, так и в США наблюдаются кластерные скопления регионов, с высоким инновационным развитием (точки инновационного развития). Так, в России это Центральный, Северо-Западный и Приволжский ФО, а в США это СевероВосточное (Новая Англия и Средняя Атлантика) и Западное (Тихоокеанское) побережье. Также в обеих странах есть скопления отстающих от инновационного развития регионов. В России это Северный Кавказ и Дальний Восток, а в Соединённых Штатах это южные штаты и штаты Среднего Запада.

Нужно отметить, что дисперсия штатов США в 2 раза превышает дисперсию субъектов РФ, а дифференциация – в 2,5 раза. Это говорит о том, что инновационное развитие США более дифференцированно и разрознено, чем инновационное развитие РФ. Дело в том, что американские штаты имеют высокую специализацию, и, к примеру, регионы с высокоразвитым сельским хозяйством не стремятся создавать мощную инновационную инфраструктуру, так как в их случае это может оказаться неэффективным мероприятием. Но при этом в США есть штаты с высоким инновационным потенциалом, специализирующиеся на производстве высоких технологий. Одно инновационное предприятие/учреждение в этих штатах способно обеспечивать высокие темпы инновационного развития. Так, Массачусетский Технологический Университет обеспечивает штату Массачусетс первое место в данном рейтинге, несмотря на огромную инновационную базу в Калифорнии.

Таким образом, учитывая многолетний опыт ведения бизнеса, в том числе в сфере высоких технологий, в США, концентрацию интеллектуальных и финансовых ресурсов в этой стране, можно сделать вывод о том, что если Россия продолжить следовать по пути инновационного развития исключительно теми способами, которые уже активно практикуются передовыми странами, она не сможет занять лидирующие позиции в глобальном инновационном развитии.

В связи с этим необходимо исследовать иные пути достижения инновационного лидерства помимо имеющихся способов. Мы предлагаем применение психологического подхода к решению данного вопроса. Он заключается в переориентации общественного мышления.

Через СМИ и иные источники воздействия на сознание граждан необходимо создать условия для перехода на новый уровень мышления, который отчасти был характерен для граждан СССР, а именно социопро-дуктивное мышление. Для того чтобы перейти к сущности данного мыш- ления, отметим, что в данной статье предлагается применение нестандартного психологического подхода, в котором были выделены три базовых типа гражданского мышления. Первый вид - потребительское мышление -встречается в обществе наиболее часто. Данный вид характеризуется тем, что люди с таким мышлением в большей мере ориентированы на удовлетворение собственных текущих потребностей, не несущих пользу обществу и окружающему миру, но его действия не сопоставимы с данными потребностями в виду пассивного участия субъекта в собственном благоустройстве и саморазвитии. Иными словами, желание напрямую обеспечить собственное благосостояние не влечёт за собой конкретных действий по его реализации. С политической точки зрения, у этих людей распространены индиферентные политические взгляды, а действия органов государственной власти являются самой главной причиной их неудовлетворённости в уровне жизни. Второй тип гражданского мышления, обозначенный нами как эгопродуктивный, встречается реже, чем потребительский. Как и потребительский тип, эгопродуктивный тип мышления связан с прямым удовлетворением личных потребностей, которые либо бесполезны для общества и окружающего мира, либо даже могут принести им вред. Разница такого типа мышления от потребительского состоит только в том, что субъект активно преследует свои интересы и не ждёт благоприятных условий для самореализации извне. По странам с высокой дифференциацией доходов и уровня жизни населения, одной из которых является и Российская Федерация, можно сделать вывод о том, что низовая страта общества представлена, в основном, людьми с потребительским типом мышления, а высший слой - представителями эгопродуктивного образа мышления. Третий тип мышления - социопродуктивный - зачастую зависит не от уровня жизни и доходов, а от личностных качеств субъекта и, вполне вероятно, от господствующей политической идеологии. При социопродуктив-ном мышлении не исключается потребность в собственном благосостоя- нии, но эти цели достигаются путём достижения благосостояния окружающего мира и общества в целом.

Отметим, что согласно психологическому подходу, эффективность проведения инновационной политики РФ напрямую зависит от гражданского мышления членов общества. Поэтому только материальные вложения не могут обеспечить эффективность её проведения. Для того, чтобы добиться подобной тенденции инновационного процесса необходимо развивать социальные институты в стране, доводить их до более совершенного состояния.

Тем не менее, материальная база тоже является немаловажным элементом инновационного развития. Поэтому для начала мы в данной статье предлагаем создать ряд предприятий (далее мы будем называть их капитал аккумулирующими), которые должны будут воплощать материальную основу для проектов, по каким-то причинам не получивших инвестиционную поддержку, имея при этом технико-технологический и экономический потенциал. Материальная основа в данном случае должна обеспечивать не только затраты на начало самого производства новой продукции, но и на целый ряд исследований нового продукта, включающих в себя НИОКР, анализ технических возможностей, оценку качества продукции, анализ рынка, прогнозирование прибыльности проекта, исследование возможных улучшений и так далее. Безусловно, есть определённая доля вероятности того, что эти проекты не смогут эффективно реализоваться на рынке. С капитал аккумулирующими же предприятиями большого риска допускать нельзя. Поэтому они будут действовать на старых рынках и выпускать уже известную потребителям и востребованную ими продукцию. Прибыль, полученная в результате деятельности капитал аккумулирующих предприятий, образует венчурный фонд, который и будет являться материальной базой для исследования эффективности и капитализации инновационных проектов. Данная система имеет несколько преимуществ перед классиче- ской схемой. Во-первых, обратившимся за инвестированием своей инновационной идеи не нужно проводить рад исследований, чтобы доказать инвесторам быструю и высокую окупаемость проекта. Во-вторых, такая система даёт шанс на реализацию неприбыльных и даже убыточных инновационных проектов, которые, тем не менее, способны повысить качество жизни населения (к примеру, принципиально новое медицинское оборудование с высокой себестоимостью). Стоит также отметить высокую степень сотрудничества капитал аккумулирующих предприятий с ВУЗами, так как научный потенциал вторых может позволить проведение качественных исследований проектов. Капитал аккумулирующие предприятия же должны помочь ВУЗам с трудоустройством их выпускников. При успешной реализации получившейся инновационной продукции предприятия, создающие венчурный фонд, имеют полное право на массовое производство этих товаров под своей товарной маркой.

Необходимо отметить, что данная система инновационного развития создаётся из двух источников: из материального, заключающегося в наращивании капитала и денежных средств, обеспечивающих всю систему от исследований до выпуска инновационной продукции, и из нематериального, представляющего собой, прежде всего, "сырую" инновационную идею. При этом носителем нематериального источника может являться любой гражданин, изъявивший желание предложить обществу новый продукт или новую идею, независимо от образования, социального положения и статуса. Система должна обеспечивать заинтересованность общества в новом мышлении, стирая грани общественной дифференциации и различной доступности к получению образования. Люди не должны стесняться высказывать свои далеко не самые консервативные идеи.

Капитал аккумулирующие предприятия выступают в роли провайдера материального источника данной системы. Персонал этих предприятий непосредственно создаёт материальную базу всей системы, поэтому осо- бое внимание в данной статье стоит уделить именно ему. В особенности это касается гражданского мышления сотрудников. В виду того, что основная часть прибыли будет перемещаться в венчурный фонд, а зарплаты на ранних стадиях развития системы будут сравнительно невысокими, у людей с потребительским и эгопродуктивным мышлением не будет особого стимула работать в данных компаниях. В связи с этим будет более разумно либо подбирать персонал с социопродуктивным мышлением, либо вырабатывать и поддерживать социопродуктивное мышление в рабочих коллективах. Разумеется, сотрудники должны получать достойную заработную плату, но в то же время она должна являться всего-навсего гигиеническим фактором, обеспечивающим исключительно занятость рабочих мест на предприятиях, а не основополагающим стимулом эффективной работы персонала. Каждый работник должен понимать свою важность, важность своей работы для инновационного процесса и развития общества в целом [1].

Таким образом, понимание собственной важности и необходимости для государства и общества станет превалировать над стремлением к достижению личного благосостояния в обход интересам общества.

Список литературы Оценка возможности инновационного лидерства России в современных условиях

- Кузьмин С. А. Психологический подход к развитию инновационной деятельности в России / С. А. Кузьмин, ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «Экономика и социум» социально-экономические аспекты развития современного государства, Выпуск № 4(9) (октябрь-декабрь, 2013) - С 20-23. Сайт: http://www.iupr.ru

- Рейтинг инновационного развития субъектов Российской федерации: аналитический доклад / под. ред. Л. М. Гохбера - М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2016. - 104 с.

- Рейтинг самых инновационных американских штатов / информ. агентство «Bloomberg», 2016. Сайт: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-07/here-are-the-most-innovative-states-in-america.