Оценка впитывающей способности почвы с использованием портативной дождевальной установки

Автор: Сухановский Ю.П., Вытовтов В.А., Прущик А.В., Соловьева Ю.А., Санжарова С.И.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 78, 2015 года.

Бесплатный доступ

Исследована возможность оценки впитывающей способности почвы с помощью портативной дождевальной установки с малой площадью орошения, исключающей формирование ручейковой эрозии. Для впитывающей способности почвы предложено уравнение, включающее эрозионный индекс дождя AI, который является критерием подобия. Уравнение проверено для естественных дождей (для водосборов и стоковых площадок) и для искусственных дождей (для стоковой площадки длиной 5 м и площадью 5 м 2). Показано, что для оценки впитывающей способности почвы можно использовать стоковые площадки с малой площадью, на которых не будет ручейковой эрозии. Для проверки этого утверждения проведены два эксперимента. В первом использовалась большая дождевальная установка и стоковая площадка в поле с длиной 3 м и площадью 3 м 2. На стоковой площадке происходила ручейковая эрозия. Во втором эксперименте использовалась портативная дождевальная установка и стоковая площадка в форме круга с площадью 0.05 м 2 (ручейковая эрозия отсутствовала). Эксперимент проведен в лаборатории, используя монолиты почвы, взятые на том же поле. Для каждой дождевальной установки капли дождя были одинаковые, падали с одной высоты, интенсивность дождя была постоянной, но значения этих параметров были разными. В разных экспериментах были получены близкие зависимости впитывающей способности почвы от индекса AI. Использование портативной дождевальной установки требует меньших затрат.

Естественные и искусственные дожди, критерий подобия, инфильтрация, стоковые площадки, чернозем

Короткий адрес: https://sciup.org/14313610

IDR: 14313610 | УДК: 631.459.2

Текст научной статьи Оценка впитывающей способности почвы с использованием портативной дождевальной установки

Дождевание стоковых площадок для исследования эрозии почвы применяется с 1940-х годов (начало связывают с работой (Zingg, 1940)). Эти исследования ориентированы, главным образом, на потери (смыв) почвы и на поверхностный сток дождевой воды, который зависит, в частности, от впитывающей способности почвы.

В этом случае размеры стоковой площадки должны обеспечивать формирование ручейковой эрозии, т.е. размыв почвы потоком воды. В течение десятилетий существовала проблема: как полученные экспериментальные данные можно использовать для естественных дождей?

В физическом моделировании используется понятие “подобие”. В данном случае дождевые осадки (естественные и искусственные) являются подобными, если при выпадении на почву они производят одинаковый эффект (при прочих равных условиях). В 2002 г. был предложен физически обоснованный эрозионный индекс дождя AI (Sukhanovski, 2002). Доказано, что этот индекс является критерием подобия для эрозионных потерь почвы (Суха-новский, 2003б; 2007), т.е. при одинаковом значении индекса потери почвы будут одинаковыми для искусственных и естественных дождей (при прочих равных условиях). Применяя этот критерий подобия, можно данные, полученные при дождевании стоковых площадок, использовать в расчетах потерь почвы для естественных дождей (для условий проведения эксперимента). В 2003 г. доказано, что этот индекс является критерием подобия и для впитывающей способности почвы (Сухановский, 2003а). Проверку проводили по данным измерений дождевого стока на Нижнеде-вицкой воднобалансовой станции (Воронежская область, чернозем, длина стоковых площадок 40–132 м, площадь водосборов 0.05–3.16 км2). Для исследования впитывающей способности почвы ограничения на размеры стоковой площадки не известны. С увеличением размеров этой площадки существенно возрастают затраты на проведение экспериментов.

Цель работы – исследование возможности оценивать впитывающую способность почвы, применяя портативную дождеваль-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2015. Вып. 78. ную установку с малой площадью орошения, исключающей формирование ручейковой эрозии.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ

Объектом исследований являлась впитывающая способность почвы при выпадении дождей, которую исследовали методом дождевания стоковых площадок. Использовали две дождевальные установки ( ДУ ), создающие искусственный дождь по одному принципу: образование капель одинакового размера, падающих с одинаковой высоты, интенсивность дождя постоянная. Первая (рис. 1) – большая ДУ (Вытовтов, 2011) для исследования эрозионно – гидрологических процессов с длиной стоковой площадки 3 м и шириной 1 м (площадь орошения 3 м2). При дождевании происходит формирование ручейковой эрозии. Эксперимент проведен в поле (почва – чернозем, в состоянии пара в зернопаропропашном севообороте). Вторая (рис. 2) – портативная ДУ (Вы-товтов, 2014), для которой стоковая площадка была в форме круга с

Рис. 1. Большая ДУ с площадью стоковой площадки 3 м2.

площадью 0.05 м2. При дождевании исключалось формирование ручейковой эрозии. Эксперимент проводили в лаборатории с двумя монолитами, отобранными на том же поле.

Параметры дождевальных установок представлены в табл. 1. За основу дождевания принята методика, описанная ранее (Суха-новский, 2007).

Интенсивность дождя ( I дож , мм/мин) задавали постоянной, при ее определении поверхность стоковой площадки накрывали водонепроницаемой пленкой. За интервалы времени (Δ t i , мин) отбирали объемы воды (A V i , л) стекающей с площадки, где i - порядковый номер отбора, соответствующий времени t i . Интенсивность стока ( I ст, i , мм/мин), т.е. объем воды, стекающий с единицы площади поверхности в единицу времени, рассчитывали по зависимости

I ст, = A V /(A t i S . (1)

По этой же зависимости рассчитывали и интенсивность дождя (Iцож). Средняя за интервал времени Ati интенсивность впиты- вания воды в почву

I вп ,i I дож I ст, i .

Эта интенсивность при принятых условиях дождевания оценивает впитывающую способность почвы ( K i ).

В работе (Сухановский, 2003а) показано, что при прочих равных условиях для разных дождей (искусственных и естественных) впитывающая способность почвы описывается уравнением

K ( t ) = K уст + ( K , - K уст )exp[ - a ( A^ - 1)],

AIкр где K(t) - впитывающая способность почвы в произвольный момент времени t от начала дождя, мм/мин; Kуст - установившаяся (минимальная) способность впитывания, мм/мин; AI(t) - эрозионный индекс слоя дождя, выпавшего к моменту времени t, т-м/га; AIкр =AI(tкр), здесь tкр - время, через которое начинается сток; Kкр -способность впитывания при начале стока (она равняется интенсивности дождя, которая соответствует значению AIкр), мм/мин; а - неизвестный параметр, зависящий от свойств и состояния почвы, безразмерный. Выражение “т-м” определяет размерность энергии, выраженной произведением тонны (силы) на метр, кото- рая используется для широко известного эмпирического эрозион-

Рис. 2. Портативная ДУ с площадью стоковой площадки 0.05 м2.

Таблица 1. Параметры дождевальных установок и экспериментальные данные

|

Параметр |

Большая ДУ |

Портативная ДУ |

|

|

1* |

2 * |

||

|

Площадь стоковой площадки, м2 |

3.0 |

0.05 |

0.05 |

|

Диаметр капель, мм |

4.5±0.3 |

4.0±0.3 |

4.0±0.3 |

|

Высота падения капель, м |

2.0 |

1.0 |

1.0 |

|

Скорость падения капель, м/с |

5.53 |

4.12 |

4.12 |

|

Интенсивность дождя, мм/мин |

|||

|

начальная |

1.54±0.07 |

2.35±0.07 |

2.39±0.04 |

|

конечная |

1.67±0.03 |

2.28±0.06 |

2.36±0.11 |

|

Время начала стока, мин |

3.5 |

2.0 |

1.5 |

|

AI кр , т-м/га |

8.8 |

8.7 |

6.7 |

|

К уст, мм/мин |

0.21±0.02 |

0.25±0.06 |

0.19±0.08 |

Номер монолита (повторности).

ного индекса дождя EI (Wischmeier, 1978). Для разных дождей сток начинается при достижении индекса AI значения AIкр .

Значения K уст , K кр и AI кр оцениваются по данным измерений, проводимых во время эксперимента, а значение α оценивается из условия наилучшего совпадения измеренных и рассчитанных по уравнению (3) значений Ki . После этого уравнение (3) можно использовать и для любого естественного дождя (для условий проведения эксперимента), предварительно рассчитав для него AI ( t ). Далее при известных AI кр и AI ( t ) определяется время начала стока t кр и соответствующая этому времени интенсивность естественного дождя, т.е. значение K кр (Сухановский, 2003а). Слой стока определяется превышением интенсивности дождя над впитывающей способностью почвы, т.е. при [ I дож ( t ) – K ( t )] > 0.

Для дождя с постоянной интенсивностью, с одинаковым размером капель, падающих на почву с одинаковой скоростью (с одинаковой высоты) получена эрозионная характеристика (Суха-новский, 2007)

Л(t)= | pУ/ Дож t , Дж/м2, (4) где ρ – плотность воды, кг/м3; V – скорость падения капель, м/с; I дож – интенсивность дождя, м/с; t – продолжительность выпадения осадков, с. Определение размера капель и их скорости падения описано в работе (Сухановский, 2007). Зависимость (4) справедлива для дождей, создаваемых обеими ДУ. Между A и AI существует зависимость:

AI (т-м/га) = 2.3 · 104 A (Дж/м2). (5)

Для моментов времени ( t i ) отбора объема стекающей воды сначала по уравнению (4) рассчитали значения A i , а затем по уравнению (5) – значения AI i .

Если при использовании двух разных дождевальных установок будут получены одинаковые (в пределах погрешности) зависимости впитывающей способности почвы от эрозионного индекса дождя, то портативная ДУ может использоваться для оценки этой зависимости.

При этом необходимо учесть, что в проведенных (и в аналогичных) экспериментах существуют 4 основных источника неопределенностей (погрешностей):

-

1. Неизвестно насколько различаются свойства почвы двух монолитов между собой и свойствами почвы, усредненными по большой стоковой площадке.

-

2. Невозможно точно измерить начало стока.

-

3. Интенсивность дождя измеряли в начале и в конце эксперимента. Поведение ее между этими измерениями неизвестно. Поэтому для оценки зависимости K i от AI i использовали начальную интенсивность дождя, а для оценки установившейся скорости впитывания K уст – конечная интенсивность дождя.

-

4. Неизвестно насколько близко интенсивность впитывания приблизилась к установившемуся состоянию в конце эксперимента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При определении интенсивности дождя отбор стекающей воды брали в 10-кратной повторности: для большой ДУ Δ ti = 20 с, а для портативной Δ ti = 60 с. При стоке с поверхности почвы для обеих ДУ отбор стекающей воды принимали за Δ t i = 60 с. Сначала отбор проводили непрерывно (одна емкость для стекающей воды одновременно заменялась другой). Это позволяло учесть весь сток. Далее, когда увеличение расхода стекающей воды замедлялось, в ее отборе делали перерывы, как правило, в 5 мин. Почвенные частицы удаляли из воды с помощью фильтрования, что позволяло определять объем только воды. Данные, полученные в результате экспериментов, представлены в табл. 1.

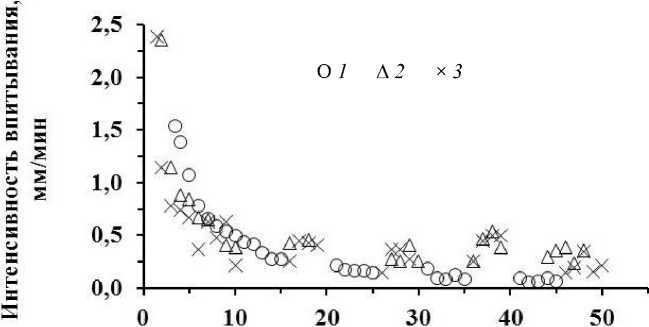

На рис. 3 показана зависимость интенсивности впитывания воды от времени. При постоянной интенсивности дождя поверхностный сток возрастал, стремясь к предельному значению. Это означает, что почва впитывала столько дождевой воды, сколько была способна впитать, а остальная вода стекала по поверхности почвы. Следовательно, на рис. 3 интенсивность впитывания оценивала впитывающую способность почвы (т.е. K(t) = Iвп(t)). Начальную интенсивность дождя принимали равной Kкр, и ее использовали в расчетах интенсивности впитывания Iвп,i из уравнения (2) и A(ti) из выражения (4). Конечную интенсивность дождя использовали при расчете установившейся (минимальной) способности впитывания Kуст,i. Строго говоря, необходимо, чтобы обе интенсивности дождя были одинаковыми (чем больше различие между ними, тем больше погрешность полученных эксперимен- тальных данных). Например, для большой ДУ при установившемся впитывании (в конце эксперимента) интенсивность дождя была немного больше, чем в начале (табл. 1). Из (2) следует, что в этом случае Kуст,i > Iвп,i. Расчеты показали, что в среднем Kуст = 2.6 Iвп. Из данных в табл. 1 следует, что во всех экспериментах значения Kуст были одинаковые (в пределах их погрешности).

На рис. 4 представлена зависимость интенсивности впитывания (впитывающей способности почвы) от эрозионного индекса дождя AI ( t ). Для большой ДУ получено, что в уравнении (3) α = 0.96 при минимальной средневзвешенной относительной погрешности этого уравнения, равной 18%. В качестве весовых коэффициентов использовали измеренные значения интенсивности впитывания.

Из рис. 4 следует, что для большой ДУ при установившемся впитывании (при AI > 75 т-м/га) рассчитанная интенсивность впитывания (сплошная линия) больше, чем измеренная. Это объясняется тем, что интенсивность дождя в конце эксперимента (1.67 мм/мин) была больше, чем в начале (1.54 мм/мин).

Из данных табл.1 следует, что отношение максимального времени до начала стока к минимальному времени равняется 3.5/1.5 = 2.3, а для AI кр это отношение равняется 8.8/6.7 = 1.3. Учитывая относительно большую неопределенность в определении начала стока, можно принять, что во всех трех экспериментах значения AI кр были близкими.

Для большой ДУ максимальное значение AI равнялось 113, для портативной ДУ – 225 т-м/га. Заметим, что для естественных дождей, зарегистрированных за 30 лет (лог Малютка на Нижнеде-вицкой водно-балансовой станции, Воронежская область), максимальное значение AI составляло 87 т-м/га (Сухановский, 2007). Следовательно, используя ДУ, можно создавать такие эрозионноопасные дожди, которые ранее не были зарегистрированы.

Таким образом, можно сделать вывод: зависимость впитывающей способности почвы, полученная с использованием портативной ДУ, оказалась близкой к зависимости, полученной с использованием большой ДУ. Следовательно, ручейковая эрозия не влияет (или слабо влияет) на впитывающую способность почвы.

Список литературы Оценка впитывающей способности почвы с использованием портативной дождевальной установки

- Вытовтов В.А., Сухановский Ю.П., Прущик А.В., Санжарова С.И. Лабораторно-полевая дождевальная установка. Пат. РФ № 2417578. 2011.

- Вытовтов В.А., Сухановский Ю.П., Санжарова С.И., Прущик А.В., Соловьева Ю.А. Портативная лабораторно-полевая дождевальная установка. Пат. РФ № 2519789. 2014.

- Сухановский Ю.П. Вероятностный подход к расчету эрозионных потерь почвы//Почвоведение. 2013. № 4. С. 474-481. DOI: DOI: 10.7868/S0032180X13040138

- Сухановский Ю.П. Зависимость инфильтрации от эрозионной характеристики дождя//Почвоведение. 2003а. № 10. С. 1248-1257.

- Сухановский Ю.П. Модификация методики дождевания стоковых площадок для исследования эрозии почв//Почвоведение. 2007. №2. С. 215-222.

- Сухановский Ю.П., Оллеш Г., Хан К.Ю., Майснер Р., Роде М., Волокитин М.П., Сон Б.К. Применимость универсального уравнения потерь почвы от эрозии (USLE) для условий Европейской территории России//Почвоведение. 2003б. № 6. С. 733-739.

- Sukhanovski Y.P., Ollesh G., Khan K.Y., Meisner R. A new index for rainfall erosivity on a physical basis//J. Plant Nutrition Soil Science. 2002. Vol. 165. P. 51-57.

- Wischmeier W.H., Smith D.D. Predicting rainfall erosion losses//Agricultural handbook. No. 537. Washington. 1978. 65 р.

- Young R.A., Onstad C.A., Bosch D.D., Anderson W.P. AGNPS, Agricultural Non-Point-Source Pollution Model. A Watershed Analysis Tool. U.S. Dept. of Agr. Conservation Research. Report 35. 1987. 80 p.

- Zingg A.W. Degree and length of land slopes as it affect soil loss in runoff//J. of Agric. Engineers. 1940. V. 21(2). P. 59-64.