Оценка взаимосвязи ресурсообеспеченности здравоохранения и продолжительности жизни населения: региональный аспект

Автор: Козлова Ольга Анатольевна, Трушкова Екатерина Александровна, Макарова Мария Никитична

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Территориальная организация и управление

Статья в выпуске: 3 (107), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается актуальная проблема увеличения продолжительности жизни населения на основе снижения предотвратимой смертности, сокращения заболеваемости и повышения общественного здоровья. Ее решение является приоритетной задачей для социально-экономического развития России. Цель исследования состоит в формировании методического инструментария по выявлению и оценке взаимосвязи располагаемых ресурсов здравоохранения и продолжительности жизни населения в российских регионах. Оригинальность работы заключается в адаптации системы показателей российской статистики к методологии оценки здоровья населения и эффективности функционирования здравоохранения, используемой Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Анализ проводится на основе данных Росстата за 2010 и 2018 годы по четырем показателям, характеризующим функционирование системы здравоохранения в российских регионах и аналогичным тем, которые применяются в методологии ОЭСР. Научная новизна исследования состоит в том, что авторами на основе используемого подхода предложен методический инструментарий по определению индекса ресурсообеспеченности региональной системы здравоохранения с последующей его апробацией на российских регионах. На основе сопоставления полученных региональных индексов ресурсообеспеченности систем здравоохранения и показателей продолжительности жизни проведено разделение российских регионов на «типичные» и «нетипичные» с последующим делением последних на четыре кластера в зависимости от варианта соотношения «ресурсообеспеченность здравоохранения - продолжительность жизни». За период 2010-2018 гг. отмечен рост числа регионов, в которых проводимую политику по ресурсообеспеченности здравоохранения в целом можно оценивать как эффективную. Сделан вывод о том, что региональные различия в формировании ресурсообеспеченности здравоохранения требуют дифференцированного подхода к формированию и реализации государственной политики в данной сфере с обязательным учетом сложившейся динамики демографической составляющей. Результаты исследования будут полезны органам исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также могут быть интересны для обсуждения в научной дискуссии, использования в научной и учебной деятельности.

Продолжительность жизни, здоровье, ресурсы здравоохранения, регионы, оценка

Короткий адрес: https://sciup.org/147225395

IDR: 147225395 | УДК: 332.1:314.4 | DOI: 10.15838/ptd.2020.3.107.8

Текст научной статьи Оценка взаимосвязи ресурсообеспеченности здравоохранения и продолжительности жизни населения: региональный аспект

Увеличение продолжительности жизни населения к 2030 году до 80 лет за счет снижения предотвратимой смертности, сокращения заболеваемости и повышения общественного здоровья является для России приоритетной задачей, обозначенной Президентом Российской Федерации в национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года2.

По определению ВОЗ, на состояние здоровья влияют такие факторы, как биологические свойства организма (18–22%); развитие системы здравоохранения (8–10%); качество окружающей среды (18–20%); образ жизни и социально-экономические условия (49–53%) [1]. По оценкам ВОЗ, система здравоохранения оказывает не столь значительное влияние на здоровье человека, как, например, образ жизни. В то же время она наиболее чувствительна к управляющему воздействию. Данный факт делает ее важным объектом государственной социальноэкономической политики и обусловливает необходимость повышения эффективности государственных расходов на здравоохранение для достижения максимальной отдачи от вложенных средств.

Как в зарубежной, так и отечественной литературе вопросам взаимосвязи расходов на здравоохранение и его эффективности уделяется достаточно внимания. Наиболее часто встречаются несколько направлений исследований.

Во-первых, это выявление причинноследственных связей между социальнодемографической характеристикой населения и предшествующими расходами на здравоохранение (П.-И. Кремье, П. Уэллетт, К. Пилон [2], Х.Дж. Ролден, Д. ван Бодегом, Р. Вестендорп [3], B.E. Дэвид, Д. Каннинг [4],

K. Леппо, И. Оллила, С. Пенa, М. Висмэр, С. Кук [5, с. 53]).

Во-вторых, активно развивается методология обоснования бюджетных расходов на здравоохранение в зависимости от текущего и прогнозируемого влияния социально-демографических и экономических факторов в целях повышения эффективности государственной политики в данной сфере [6; 7, с. 17–18; 8-10; 11, с. 738; 12].

Во-третьих, исследуются региональные различия в уровне расходов на здравоохранение и их влияние на состояние здоровья населения. Так, например, И.П. Каткова, В.И. Катков рассматривают вопросы социального неравенства в отношении здоровья и справедливости финансового взноса на здравоохранение, при этом предлагают соотносить основные показатели государственных расходов на здравоохранение в зависимости от государственных доходов на федеральном и региональном уровнях [13, с. 14]. Дж. Скиннер анализирует региональную дифференциацию населения по уровню здоровья, вызванную как субъективными предпочтениями людей в выборе медицинских услуг, так и региональными различиями в доходах и доступе к услугам здравоохранения [14]. Д.Дж. Клайн, А.Д. Браун, А.С. Детский отмечают, что «расходы на здравоохранение увеличиваются по двум причинам: пациенты потребляют больше услуг, и стоимость этих услуг увеличивается» [15, c. 1543].

Для России с ее огромными пространствами важной детерминантой уровня здоровья населения является степень его региональной дифференциации. Так, например, масштабы территориальных различий в обеспеченности жителей страны основными ресурсами здравоохранения исследованы К.Н. Калашниковым [16]. К.А. Борисенкова, используя методы пространственного анализа, оценивает эффект влияния пространства на уровень здоровья населения, обращая внимание при этом и на государственные расходы в сфере здравоохранения [17].

Пространственные деформации системы здравоохранения в регионах России и вызванные этим проблемы, связанные с невозможностью достичь целевых показателей в сфере здоровья населения, неэффективным использованием государственных средств, рассматриваются М.А. Грицко и Е.О. Колибиной [18, с. 119].

Сравнительный анализ не дает полной характеристики состояния региональных систем здравоохранения, однако способствует выявлению относительно сильных и слабых сторон их функционирования в различных регионах и формированию региональных приоритетов политики в сфере развития здравоохранения. Кроме пространственного среза распределения бюджетных расходов учитывается временной лаг направленных финансовых ресурсов в здравоохранение и формирование здоровья населения (см., например, [19]).

Таким образом, оценка взаимосвязи здоровья населения и системы здравоохранения в региональном разрезе является актуальной исследовательской задачей.

Методическиеосновы исследования

Данные

В исследовании использованы данные Росстата о социально-экономическом положении регионов России за 2010 и 2018 годы в части показателей о работе системы здравоохранения в российских регионах, а также об объемах их консолидированных бюджетов и структуре их расходования.

Методы

Мы опираемся на методологию ОЭСР по оценке здоровья населения различных стран и эффективности функционирования национальных систем здравоохранения3. Она позволяет сравнивать ключевые показатели здоровья населения и эффективности системы здравоохранения в государствах, а также дает возможность проанализировать различия в состоянии здоровья и поведении людей по отношению к здоровью; в доступе к медицинскому обслуживанию и в его качестве; в эффективности использования имеющихся ресурсов для здравоохранения. На наш взгляд, аналогичный подход применим для компаративного анализа здравоохранения регионов России.

Согласно данному подходу страны ОЭСР сравниваются по пяти измерениям: состояние здоровья, факторы риска для здоровья, доступ, качество и результаты, ресурсы здравоохранения. И хотя такой сравнительный анализ не позволяет определить, какие государства в целом имеют наиболее эффективные системы здравоохранения, он выявляет относительные сильные и слабые стороны различных стран ОЭСР в сфере формирования общественного здоровья. В свою очередь, результаты такого аналитического исследования помогают определить приоритетные области деятельности для национальных органов исполнительной власти по указанным пяти направлениям.

В нашем исследовании остановимся на одном из направлений – ресурсах здравоохранения, проанализируем четыре показателя, доступные для всех регионов России и аналогичные тем, которые применяются в методологии ОЭСР:

– расходы консолидированного бюджета на здравоохранение на душу населения, рублей (Health costs per capita – HC );

– доля расходов на здравоохранение, % от консолидированного бюджета региона (Share of health costs – SHC );

– численность врачей на 10000 человек населения (Doctors – D );

– численность среднего медицинского персонала на 10000 человек населения (Nurses – N ).

Комплексная оценка ресурсов здравоохранения региона рассчитывается в виде агрегированного индекса после нормирования перечисленных показателей минимаксным методом (см., например, [20]) по формуле (1):

^г- Ihc ±I shc ±I d±In (1)

Для оценки здоровья населения выбран показатель средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении (Life expectancy – LE ), использование которого в качестве прокси-переменной для измерения здоровья обосновано многими исследователями (см. подробнее [21]).

Кластеризация регионов по показателям здоровья и ресурсообеспеченности системы здравоохранения проводилась путем построения диаграмм рассеяния, где на горизонтальной оси обозначена продолжительность жизни, а на вертикальной – индекс ресурсов здравоохранения. Выделен кластер типичных регионов, значение исследуемых показателей которых является близким к среднему и попадает в диапазон ( х ± а ). Остальные нетипичные регионы разбиты на группы в зависимости от поведения исследуемых показателей (лучше/хуже среднего значения).

Результаты и обсуждение

Анализируя данные статистики за 2010– 2018 гг. (табл.) , мы можем отметить, что за этот период в России ожидаемая продолжительность жизни населения выросла с 68,9 до 72,9 лет (на 4 года), вместе с этим изменились значения статистических характеристик ОПЖ в региональном разрезе. Так, минимальное значение показателя увеличилось с 57,5 до 63,6 года, максимальное – с 74,7 до 82,4, среднее – с 68,1 до 72,2. Однако дифференциация российских регионов по продолжительности жизни осталась на неизменном уровне – коэффициент вариации ОПЖ составляет 0,04.

В отличие от продолжительности жизни, показатели ресурсообеспеченности здравоохранения имеют отрицательную динамику. Несмотря на то что за анализируемый период номинальные среднедушевые расходы региональных бюджетов на здравоохранение увеличились с 5339,8 до 7434,0 руб. в год, реальный показатель в 2018 году составил 4356,1 руб. на душу населения (с учетом накопленного ИПЦ 170,7% к уровню 2010 года). Кроме того, значительно выросла дифференциация регионов по данному показате-

Таблица. Статистические характеристики распределения показателей продолжительности жизни и ресурсообеспеченности здравоохранения в регионах России в 2010 и 2018 гг.

|

Характеристики ряда данных |

LE |

HC |

SHC |

D |

N |

I HR |

|

2010 год |

||||||

|

Минимум |

57,5 |

1198,5 |

3,9 |

28,3 |

70,1 |

0,082 |

|

Максимум |

74,7 |

20632,7 |

19,9 |

84,8 |

160,9 |

0,850 |

|

Среднее |

68,1 |

5339,8 |

11,7 |

48,0 |

113,0 |

0,382 |

|

Коэффициент вариации |

0,04 |

0,79 |

0,23 |

0,24 |

0,16 |

0,40 |

|

2018 год |

||||||

|

Минимум |

63,6 |

1303,3 |

2,6 |

29,3 |

72,7 |

0,124 |

|

Максимум |

82,4 |

47866,6 |

13,8 |

81,2 |

159,2 |

0,820 |

|

Среднее |

72,2 |

7434,0 |

7,3 |

47,8 |

109,3 |

0,335 |

|

Коэффициент вариации |

0,04 |

1,28 |

0,29 |

0,20 |

0,16 |

0,35 |

|

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономическое показатели 2011; Регионы России. Социальноэкономическое показатели 2019. URL: https://www.gks.ru/folder/210/document/13204 |

||||||

лю: если в 2010 году коэффициент вариации составил 0,79, то в 2018 году уже 1,28, т. е. повысился почти в два раза. Одновременно сократилась доля бюджетных расходов на здравоохранение в общих расходах консолидированных бюджетов регионов с 11,7 до 7,3% с некоторым увеличением дифференциации (коэффициент вариации составил 0,23 и 0,29 соответственно). В среднем по стране снизилась обеспеченность врачами с 48,0 до 47,8 на 10000 человек и средним медицинским персоналом с 113,0 до 109,3 на 10000 человек. При этом дифференциация регионов по данным показателям незначительно сократилась (обеспеченность врачами) либо осталась неизменной (обеспеченность средним медицинским персоналом).

В целом следует отметить, что за период 2010–2018 гг. индекс ресурсообеспеченно-сти здравоохранения IHR сократился с 0,382 до 0,335. При этом существенно выросло минимальное значение индекса и несколько уменьшился коэффициент вариации.

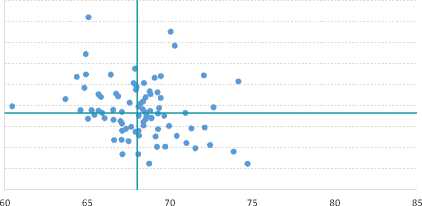

Построение диаграмм рассеяния показателей LE и IHR в региональном разрезе (рис. 1) еще раз подтвердило описанные тенденции: во-первых, произошел существенный сдвиг общей массы регионов вдоль оси LE вправо; во-вторых, наблюдается концентрация регионов около средних значений, что свидетельствует о сокращении дифференциации.

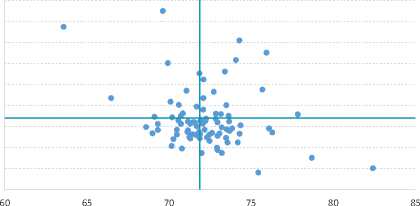

Согласно инструментарию, описанному выше, нами проведена кластеризация регионов по исследуемым показателям. Так, в 2010 году к группе типичных отнесены 49 регионов (или 58%). Для них характерны продолжительность жизни и уровень ресурсо-обеспеченности здравоохранения, близкие к средним по стране: LE в интервале 65,4–70,7 и IHR в интервале 0,248–0,515. Остальные регионы – нетипичные – можно разделить на четыре кластера (рис. 2).

Кластер «Высокий IHR – Низкая LE» (IHR > 0,515; LE < 65,4) включает 9 регионов, характеризующихся низким уровнем социально-экономического развития, неблагоприятными эколого-климатическими условиями, высокой заболеваемостью жителей и высокой смертностью населения в трудоспособном возрасте, что существенно снижает продолжительность жизни людей. При этом среднедушевые бюджетные расходы на здравоохранение выше общероссийского показателя в 2–4 раза во всех регионах указанной группы, кроме Республики Тыва и Забайкальского края. В последних двух высокая ресурсообеспеченность здравоохранения достигается более высокими показателями численности врачей и среднего медицинского персонала. В остальных регионах кластера повышенные расходы на здравоохранение возникают вследствие низкой плотности населения и малой транспортной до-

0,900

0,800

0,700

0,600

0,500

0,400

0,300

0,200

0,100

0,000

0,900

0,800

0,700

0,600

0,500

0,400

0,300

0,200

0,100

0,000

LE

а) 2010 год

б) 2018 годРис. 1. Диаграмма рассеяния LE и IHR регионов России

Республика Карелия

Ненецкий АО

Республика Тыва

Забайкальский край Амурская область Магаданская область Сахалинская область Еврейская автономная область Чукотский АО г. Москва, г. С.-Петербург

ХМАО, ЯНАО

Астраханская область

Республика Северная Осетия – Алания

Владимирская область Костромская область Вологодская область Новгородская область Псковская область Иркутская область Приморский край

Белгородская область Тамбовская область Калининградская область Ленинградская область Краснодарский край Ростовская область

Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Чеченская Республика Ставропольский край

Ожидаемая продолжительность жизни (LE)

Рис. 2. Кластеризация нетипичных регионов России в 2010 году ступности территорий проживания, а также сложных условий содержания инфраструктуры здравоохранения в зависимости от климатических особенностей.

Кластер «Низкий IHR – Низкая LE» (IHR < 0,248; LE < 65,4) включает 7 регионов со средним уровнем социально-экономического развития, высокой заболеваемостью жителей, высокой смертностью населения в трудоспособном возрасте. При этом для всех регионов группы характерны низкие показатели составляющих ресурсообеспеченности здравоохранения: среднедушевые расходы бюджета по соответствующему направлению составляют 60–90% от общероссийского уровня, обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом также существенно отстает от среднего уровня по стране.

Кластер «Низкий IHR – Высокая LE» (IHR< 0,248; LE > 70,7) включает 12 регионов, характеризующихся низким уровнем социально-экономического развития, благоприятными эколого-климатическими условиями, низкой заболеваемостью населения (за исключением Калининградской и Ростовской областей), а также низкой смертностью людей в трудоспособном возрасте (за исключением Тамбовской области), что и способствует достижению высокой продолжительности жизни, несмотря на низкую ресурсообеспеченность здравоохранения. Она складывается из недостаточного числа врачей и среднего медицинского персонала, а также очень скудных среднедушевых бюджетных расходов на здравоохранение (25–90% от среднероссийского уровня) во всех регионах кластера, за исключением Калининградской и Ленинградской областей (120–160% соответственно).

Кластер «Высокий IHR – Высокая LE» (IHR > 0,515; LE > 70,7) составляют 6 регионов, которые характеризуются низкой заболеваемостью и смертностью трудоспособного населения, что вместе с высокой обеспеченностью врачами (в 1,5-2 раза выше общероссийского уровня) определяет достаточно высокую продолжительность жизни. Однако регионы данного кластера необходимо разбить на две подгруппы. Во-первых, это регионы с высоким уровнем социально-экономического развития (г. Москва, г. С.-Петербург, ХМАО, ЯНАО), позволяющим им иметь среднедушевые бюджетные расходы на здравоохранение в 2,5–3,5 раза больше, чем в целом по России. Во-вторых, это Астраханская область и Республика Северная Осетия – Алания, где среднедушевые бюджетные расходы на здравоохранение составляют 70–90% от общероссийского уровня, однако благоприятные эколого-климатические условия компенсируют некоторую недостаточность финансирования здравоохранения, помогая сохранять относительно высокую продолжительность жизни.

Реализация государственной политики в сфере народосбережения и общественного здоровья позволила к 2018 году значительно улучшить ситуацию и во многом реализовать задачу повышения продолжительности жизни. К этому времени количество типичных регионов увеличилось до 62 (73%), для них были характерны следующие параметры: LE в интервале 69,4–75,0 и IHR в интервале 0,200–0,471.

Нетипичные регионы распределились по тем же кластерам, что и в 2010 году, однако количество и состав каждого кластера претерпели изменения (рис. 3). Так, в кластере «Высокий IHR – Высокая LE» (IHR> 0,471; LE > 75,0) число регионов увеличилось до 7, в эту группу вошла Томская область. В остальных трех кластерах число регионов сократилось, значительно изменился их состав.

Из кластера «Высокий IHR – Низкая LE» (IHR > 0,471; LE < 69,4) территории Дальнего Востока (Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская АО, Чукотский АО) к 2018 году перешли в кластер типичных регионов. Теперь указанная группа включает 4 региона. Ненецкий АО и Республика Тыва сохранили свои позиции, Республика Коми и Камчатский край переместились в данную группу из кластера типичных регионов в результате опережающего роста ресурсообеспечен-ности здравоохранения за счет, например, реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах», целевым индикатором которого является увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток (в 2018 году – 83,5%, в 2019 году – 90%)4. Таким образом, привлечены финансовые ресурсы для оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации. Однако, несмотря на все предпринятые усилия, продолжительность жизни населения в этих регионах

Республика Коми Ненецкий АО Республика Тыва Камчатский край

Республика Марий Эл Курганская область Иркутская область Кемеровская область Забайкальский край

г. Москва, г. С.-Петербург

ХМАО, ЯНАО

Астраханская область

Республика Северная Осетия – Алания

Республика Саха (Якутия)

Тамбовская область

Калининградская область

Ростовская область

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика

Чеченская Республика

Ожидаемая продолжительность жизни (LE)

Рис. 3. Кластеризация нетипичных регионов России в 2018 году остается существенно ниже среднероссийского показателя. Кроме того, сохраняется высокая смертность населения от болезней системы кровообращения и новообра-зований5.

Кластер «Низкий IHR – Низкая LE» (IHR < 0,200; LE < 69,4) состоит из 5 регионов, причем 3 из них в 2010 году входили в кластер типичных (Республика Марий Эл, Курганская и Кемеровская области), 1 - «Высокий IHR – Низкая LE» (Забайкальский край). Для регионов данной группы характерны как сокращение ресурсообеспечен-ности здравоохранения, так и запазды- вающие темпы роста продолжительности жизни населения. Согласно отчетам о выполнении программы «Развитие здравоохранения», факторами, негативно влияющими на здоровье их жителей, являются: во-первых, растущая смертность населения трудоспособного возраста, в том числе от заболеваний системы кровообращения, новообразований, а также у мужчин – от внешних причин6; во-вторых, проблемы функционирования здравоохранения (дефицит финансовых ресурсов, нехватка врачей, отсутствие узких специалистов, проблемы кодирования причин смерти, низкая тер- риториальная доступность медицинских услуг7); в-третьих, поведенческий фактор (недостаточная приверженность населения к ведению здорового образа жизни, низкая активность при прохождении профилактических осмотров и диспансеризации, несвоевременное обращение населения за медицинской помощью8).

Улучшение общественного здоровья в регионах данного типа возможно в процессе эффективной реализации Национального проекта «Здравоохранение» с 2019 года по таким направлениям, как «борьба с онкологическими заболеваниями», «борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»9.

Кластер «Низкий IHR – Высокая LE» (IHR< 0,200; LE > 75,0) включает 8 регионов. В него из группы типичных регионов перешли Белгородская, Ленинградская области, а также Ставропольский и Краснодарский края. За этот период в них существенно выросла и приблизилась к среднероссийскому значению ресурсообеспеченность здравоохранения как в части среднедушевых бюджетных расходов, так и в части обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом. Вместе с тем стоит отметить, что для перечисленных регионов характерны запаздывающие темпы роста продолжительности жизни при ее высоких значениях.

В 2018 году в состав данного кластера входят регионы Северного Кавказа, которые сохраняют лидерство в стране по продолжительности жизни (Ингушетия – 1 место, Дагестан – 2, Кабардино-Балкарская Республика – 4, Карачаево-Черкесская Республика – 5 и Чеченская Республика – 8 место), благодаря особым природноклиматическим условиям и биосоциаль- ным особенностям жителей Кавказа. Также в него вошли Тамбовская, Калининградская и Ростовская области, занимающие, соответственно, 26, 29 и 22 места по продолжительности жизни среди 85 субъектов РФ. При этом ресурсообеспеченность здравоохранения во всех перечисленных регионах по-прежнему является достаточно низкой.

Таким образом, результаты проведенного исследования показали пространственные различия в формировании общественного здоровья населения в регионах России, в том числе географические, климатические, экологические и т. д. Рост числа типичных регионов за период 2010– 2018 гг. доказывает эффективность проводимой медико-демографической политики в субъектах Федерации, а также сокращение пространственных дисбалансов в доступности медицинских услуг и здоровье населения.

Однако, на наш взгляд, полученная картина является не вполне объективной, поскольку, как правило, субъекты Федерации представляют сведения по достижению показателей в сфере здравоохранения за отчетный период, а также поквартальный мониторинг в течение отчетного года, в то время как принципиальной основой оценки эффективности финансирования здравоохранения и достижения заявленных показателей органами региональной власти должен быть учет временного лага. Это позволит определить соразмерность и своевременность финансовых расходов, потраченных на решение задачи, и полученного на их основе мультипликационного эффекта (снижение заболеваемости, смертности населения, увеличение продолжительности жизни), а также более интегративного результата – сохранения и преумножения общественного здоровья.

Заключение

В заключение подведем некоторые итоги. Целью данного исследования выступали выявление и оценка взаимосвязи располагаемых ресурсов здравоохранения и продолжительности жизни населения в российских регионах. Реализация авторского подхода позволила получить следующие результаты.

Во-первых, авторами обоснован методический инструментарий по оценке располагаемых ресурсов здравоохранения и их взаимосвязи с достигнутыми показателями продолжительности жизни населения в российских регионах на основе адаптации методологии ОЭСР по оценке здоровья населения различных стран и эффективности функционирования национальных систем здравоохранения.

Во-вторых, на основе реализации указанного методического подхода предложено деление регионов на «типичные» и «нетипичные», определяющее те субъекты, в которых наиболее остро стоит проблема низкой продолжительности жизни и/или ресурсообеспеченности здравоохранения, что не позволяет им выполнять стратегические цели по повышению про- должительности и улучшению качества жизни населения.

В-третьих, сделан вывод об эффективности использования ресурсов здравоохранения в контексте повышения продолжительности жизни населения российских регионов, а также сокращении пространственных дисбалансов в доступности медицинских услуг и здоровье населения.

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в развитии теоретико-методологического аппарата исследования ресурсообеспеченности системы здравоохранения, практическая значимость – в обосновании прикладного инструментария для оценки взаимосвязи располагаемых ресурсов здравоохранения и продолжительности жизни населения. Настоящее исследование предназначено научным работникам, студентам и преподавателям университетов, представителям органов исполнительной власти различного уровня, специализирующимся на вопросах, касающихся повышения эффективности финансирования здравоохранения в частности и реализации государственной медико-демографической политики в целом.

Список литературы Оценка взаимосвязи ресурсообеспеченности здравоохранения и продолжительности жизни населения: региональный аспект

- Асланов Д.И. Факторы и условия, определяющие формирование здоровья человека // Управленец. 2011. № 3-4. С. 68-71.

- Cremieux P.-Y., Ouellette P., Pilon C. Health care spending as determinants of health outcomes. Health Economics, 1999, vol. 8 (7), pp. 627-639. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1050(199911)8:7-627::AID-HEC474-3.0.CO

- Rolden H.J., Bodegom D. van, Westendorp R. Variation in the costs of dying and the role of different health services, socio-demographic characteristics, and preceding health care expenses. Social Science & Medicine, 2014, vol. 120, pp. 110-117.

- David B.E., Canning D. The Health and Wealth of Nations. Science, 2000, vol. 287, no. 5456, pp. 1207-1209. DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.287.5456.1207

- Здоровье во всех стратегиях. Использование возможностей, реализация стратегий / под ред. K. Leppo, E. Ollila, S. Pena, M. Wismar, S. Cook. Мин-во соц. обеспечения и здравоохранения Финляндии, 2013. 396 c.

- Куфтова Ю.В., Обухова О.В., Базарова И.Н. Рост расходов на здравоохранение: мифы и реальность // Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2019. № 2. Т. 36. С. 24-34.

- Kutzin J. Политика финансирования здравоохранения: руководство для лиц, принимающих решения. Всемирная организация здравоохранения, 2008. 35 с.

- Garber A.M. Advances in cost-effectiveness analysis of health interventions. Handbook of Health Economics, 2000, vol. 1, pp. 181-221.

- Dolan P. The measurement of health-related quality of life for use in resource allocation decisions in health care. Handbook of Health Economics, 2000, vol. 1, pp. 1723-1760.

- Adler N.E., Newman K. Socioeconomic disparities in health: pathways and policies. Health Aff (Millwood), 2002, vol. 21, no. 2, pp. 60-76.

- Финансовое обеспечение и тенденции развития системы здравоохранения в регионе / О.С. Олейник [и др.] // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2017. Т. 10. № 7 (337). С. 738-754.

- Игнатьев В.М., Игнатьева С.Н. Зависимости показателей здравоохранения от социально-экономических факторов // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Сер.: Естественные науки. 2004. № 1. С. 72-76.

- Каткова И.П., Катков В.И. Социально-демографические процессы и здравоохранение // Менеджер здравоохранения. 2013. № 12. С. 14-20.

- Skinner J. Two-Causes and Consequences of Regional Variations in Health Care. Handbook of Health Economic, 2011, vol. 2, pp. 45-93. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53592-4.00002-5

- Klein D.J., Brown A.D., Detsky A.S. Investing Wisely in Health Care Capital. JAMA, 2016, vol. 316, no. 15, pp. 1543-1544. DOI: https://doi:10.1001/jama.2016.10605

- Калашников К.Н. Ресурсное обеспечение российского здравоохранения: проблемы территориальной дифференциации // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. № 1 (37). С. 72-87. DOI: 10.15838/esc/2015.1.37.5

- Борисенкова К.А. Исследование региональных различий в государственных расходов на здравоохранение, оказывающих влияние на среднюю продолжительность жизни населения // Экономика России в современных условиях: пути инновационного развития и повышения конкурентоспособности: сб. труд. конф. / под ред. Е.А. Горбашко. СПб.: Экон. ун-т, 2017. С. 52-56.

- Грицко М.А., Колибина Е.О. Пространственные деформации результативности системы здравоохранения // Пространственная экономика. 2013. № 4. С. 107-121.

- Гринкевич Л.С., Банина С.А. Анализ финансовых моделей определения расходов на здравоохранение в Российской Федерации // Сиб. финанс. школа. 2016. № 4. С. 86-94.

- Методический подход к измерению качества жизни населения региона / О.А. Козлова [и др.] // Экономика региона. 2015. № 2 (42). С.182-193.

- Makarova M.N., Kozlova O.A., Kozlov A.V. Methodological tools to assess an impact of habitat factors on population health in Russian regions. The 13th International Days of Statistics and Economics in Prague, Czech Republic on September 5-7, 2019. Conference proceeding. Prague: Libuse Macakova, MELANDRIUM, 2019. 1756 p. Available at: https://msed.vse.cz/msed_2019/sbornik/toc.html (accessed 23.01.2020). DOI: 10.18267/pr.2019.los.186.101