Оценка загрязнения снежного покрова в городе Красноярске

Автор: Демиденко Галина Александровна, Напесочный Николай Сергеевич

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 2 (22), 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования загрязнения административных районов города Красно- ярска нелетучими растворимыми и азотосодержащими веществами, фторидами, содержащимися в снеге. Выполнена оценка фитотоксичности и зоотоксичности снеговой воды районов исследования. Снежный покров накапливает за определенный период времени загрязняющие вещества и отдает их весной при снеготаянии в окружающую среду. С талыми водами загрязняющие вещества перемещаются на значи- тельное расстояние от мест их выпадения. Приоритетными методами экологического контроля в настоя- щее время являются биологические методы, в том числе методы биотестирования. В качестве фитотест- объектов использовались семена салата сорта «Ранний» и редиса сорта «Весенний» как культур, высева- емых первыми и испытывающих максимальную нагрузку при воздействии токсических веществ при снеготаянии. В качестве зоотест-объекта использовался одноклеточный организм инфузории Paramecium caudatum Ehrbg. Анализ физико-химических показателей снеговой воды показал, что их содержание не превышает ПДК во всех пробах снега на территории г. Красноярска. Исключением являются фториды, содержание которых превышает ПДК в Советском районе. Максимальная энергия прорастания семян салата и редиса и увеличение длины проростков культур в пробе талой воды наблюдаются в Октябрь- ском районе (Академгородок и Ветлужанка), а минимальная в Советском (Покровка) и Свердловском (Красфарма). При зоотестировании (5 и 30 мин эксперимента) пробы снега исследуемых районов по ре- акции выживаемости инфузории Paramecium caudatum оцениваются на уровне допустимой и умеренной и характеризовались как нетоксичные. По прошествии 60 мин данные эксперимента имеют достовер- ность различий по критерию Стьюдента (р

Снежный покров, загрязнение, загрязняющие вещества, биотестирование, тест- объекты, фитотоксичность, зоотоксичность

Короткий адрес: https://sciup.org/142199160

IDR: 142199160 | УДК: 633.4;574.21

Текст научной статьи Оценка загрязнения снежного покрова в городе Красноярске

Необходимость совершенствования методик рационализации землеустройства на ландшафтно-экологической основе предопределила актуальность создания карты агроландшафтов, в соответствии с которой проводят оценку и учет ландшафтно-экологического состояния земель сельскохозяйственного назначения и разработки различных картограмм для анализа экологического состояния земель, как итог – схем ландшафтно-экологического и экологохозяйственного зонирования.

На карте агроландшафтов наглядно воспроизведена структура антропогенных территориальных комплексов, отражена морфологическая структура агроландшафтов, ее можно брать за основу для проведения разных видов типизации и районирования земель. Основное ее назначение – изучение морфологической структуры агроландшафтов. В связи с этим работы по оценке сельскохозяйственных земель необходимо сопровождать составлением агроландшафтных карт в комплекте с другими специализированными, дающими возможность учета в комплексе особенностей ландшафтно-экологических и пространственно-технологических условий исследуемой территории [1].

В основу рационализации землепользования положен ландшафтно-экологический подход, который может быть реализован при создании ландшафтно-экологической информационной базы [1]. Создать такую базу, привязанную к цифровым картам, можно с помощью ГИС-технологий.

ГИС позволяют решать большой объем задач по изучению ландшафтно-экологических условий, организации территории на этой основе с конкретной привязкой к первичным ландшафтным выделам, ареалам проявления различных ландшафтно-экологических процессов, выраженных в экологическом состоянии [1]. ГИС-технологии дают возможность анализировать обширные пространственные и тематические информационные базы, необходимые при переходе к адаптивно-ландшафтному земледелию.

Имея карту агроландшафтов в электронном виде удобно проводить последующее изучение территории при наложении информационных слоев на единую картографическую основу с использованием современных компьютерных продуктов.

Объекты и методы

Одной из наиболее распространенных в нашей стране инструментальных ГИС настольного типа является MapInfo Professional, позволяющая создавать пространственные объекты путем ввода координат с клавиатуры, оцифровкой по растровому изображению, вводом информации с GPS-приёмника и других геодезических приборов, а также импортом графических данных из других ГИС. Кроме того, в MapInfo можно просматривать и обрабатывать графические изображения, ставлять и редактировать карты, строить графики и диаграммы, работать с базами данных, осуществлять поиск по запросу и многое другое. MapInfo Professional имеет достаточно хорошо продуманный интерфейс, оптимизированный набор функций для пользователя, удобную и понятную концепцию работы как с картографическими, так и с семантическими данными [2]. Для создания карты агроландшафтов Павлоградского района Омской области была выбрана именно эта программа.

Можно выделить пять этапов создания электронных тематических карт:

-

– первый: преобразование исходных графических материалов в растровую форму;

-

– второй: преобразование растрового изображения в цифровую векторную форму;

-

– третий: обработка цифрового графического изображения;

-

– четвертый: зарамочное оформление карты;

-

– пятый: вывод карты на печать.

Результаты исследований

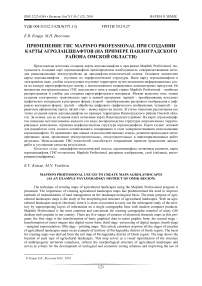

Для создания карты агроландшафтов взята почвенная карта Павлоградского района Омской области, выполненная в ЗапСибГипроземе в 1981 г. на основе полевого обследования от 1977 г. в масштабе 1 : 100 000 на бумажном носителе. В программе MapInfo с помощью сканера она переведена в электронный цифровой вид. Результатом проделанной работы является изображение почвенной карты в виде растровой (поточечной) картинки, сохраненной в формате TIFF. Это первый этап создания тематической карты. Второй этап – регистрация растрового изображения в программе MapInfo. Для этого указывают географические координаты предварительно определенных контрольных точек; их должно быть не менее трех, не лежащих на одной прямой. Перед началом привязки следует установить вид проекции карты (план-схема, метры). Регистрацию проводят в диалоговом окне «Регистрация изображения» (рис. 1). Изображение регистрируют один раз, после программа автоматически вычисляет географические координаты для каждого пикселя на растре, это позволяет в дальнейшем узнавать координаты, рассчитывать длину, периметр и площадь разных векторных объектов, осуществлять гео-

кодирование и проводить иные аналитические операции [2]. Для более точной привязки, исключающей искажение изображения, перед сканированием на основу с помощью линейки Дробышева нанесена реперная сетка (точки) с шагом, зависящим от масштаба регистрируемой карты. Нанесение реперных точек возможно и после сканирования с помощью компьютерных программ.

В начале третьего этапа для дальнейшего перевода растрового формата графических данных в векторный Рис. 1. Регистрация изображения (векторизация) необходимо создать набор слоев. Можно представлять слои как прозрачные пленки, лежащие друг на друге. Каждый содержит разные виды информации: области, точки, линии, тексты; все вместе они составляют карту. Слой векторной карты MapInfo иначе называют таблицей.

Для создания нового слоя, в который будет нанесена векторная графическая информация, следует:

-

1. Выполнить команду Файл → Новая таблица.

-

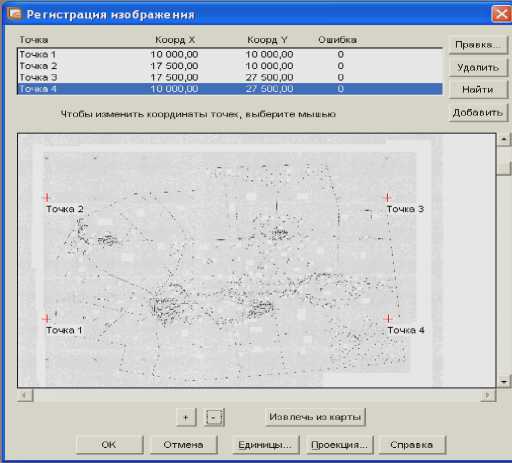

2. В открывшемся диалоговом окне поставить «галочки» в нужных опциях; установить флажки для показа нового буфера:

-

– показать Списком – только в новом окне Списка;

-

– показать Картой – только в новом окне Карты;

-

– добавить к Карте – в окне Карты (рис. 2).

-

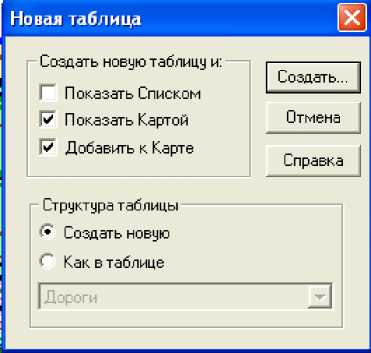

3. В появившемся окне структуры новой таблицы (слоя) ввести название первого поля таблицы; сформировать структуру базы данных таблицы, введя тип поля (колонки); в строке /Знаков/ поставить количество символов, которое можно внести в строку поля (колонки) таблицы; количество полей (колонок), используя кнопки /Добавить поле/ или /Удалить поле/; проверить проекцию карты /Проекция/ (рис. 3).

Нажмите кнопку /Создать/ и в появившемся окне введите название слоя и нажмите /Сохранить/.

MapInfo не понимает пробелов, знаков пунктуации, цифр в начале названия слоя. Вместо этого используется нижний дефис. Кроме названия слоя, необходимо поставить масштаб карты и проверить проекцию. По умолчанию ставится проекция, которой был привязан векторизуемый растр.

При необходимости возможно изменить таблицу (слой). Для этого следует выполнить действия: Таблица → Изменить и в появившемся меню выбрать нужную операцию. Настраивать каждый слой в отдельности, добавлять новые слои, перемещать или удалять существующие, а также изменять режимы их отображения можно в диалоговом окне «Управление слоями».

Рис. 2. Диалоговое окно «Новая таблица»

Рис. 3. Диалоговое окно «Создать структуру таблицы»

На данном этапе карта готова к векторизации (оцифровке), нанесению поверх растровых объектов аналогичных векторных. В MapInfo векторизация происходит в ручном режиме ломаной линией /полилинией/, площадных объектов (у которых ширина выражена в масштабе) – многоугольником /полигоном/, символьных объектов /символами/.

Перед оцифровкой необходимо открыть диалоговое окно «Стиль области» (для площадных объектов) или «Стиль линии» (для линейных объектов), или «Стиль символа» (для символьных объектов) и задать все необходимые атрибуты для создаваемого объекта (цвет, рисунок, толщину стиль т.д.).

Для формирования карты агроландшафтов Павлоградского района Омской области созданы слои: Почвенные разности, Угодья, Полевые агроландшафты, Кормовые агроландшафты, Ситуация, Границы; каждый несет необходимую информацию. Набор слоев и занесенная на них информация могут быть разными, это не влияет на качество карты.

Слой «Почвенные разности» состоит из одного поля «Название», содержит 99 оцифрованных объектов (почвенных разностей). Их векторизация проведена инструментом «Полигон» с заданным стилем: без рисунка, граница – сплошная линия, толщиной 2 пикселя, с занесением в атрибутивную базу данных (семантику) названия каждой почвенной разницы.

В слое «Угодья» – одно поле «Название». В данном слое оцифрованы все сельскохозяйственные угодья. Произведена оцифровка инструментом «Полигон» с заданным стилем: без рисунка, граница – сплошная линия толщиной 2 пикселя, с занесением в атрибутивную базу данных (семантику) названия угодий (пашня, сенокос, пастбище).

Слой «Ситуация» состоит из одного поля «Название», в нем оцифрованы леса, водные объекты и населенные пункты. Проведена оцифровка объектов инструментом «Полигон» с заданным стилем: рисунок – D2, цвет – по выбору, граница – сплошная линия толщиной 2 пикселя, с занесением в атрибутивную базу данных (семантику) названия угодий.

Границы смежных земельных участков и геоморфологических зон оцифрованы инструментом «Полилиния» в слое «Границы». Слой создан с одним полем по умолчанию, так как нет необходимости в занесении информации по данным объектам в базу данных.

Для последующей работы созданы еще два слоя: «Полевые агроландшафты», «Кормовые агроландшафты».

Во время работы необходимо постоянно сохранять изменения в таблицах. При нескольких таблицах создаются Рабочие Наборы, позволяющие открывать сразу все ранее созданные карты, а не каждый файл вручную отдельно. Рабочий набор «Карта агроландшафтов» создан из образованных шести слоев: Почвенные разности, Угодья, Ситуация, Границы, Полевые агроландшафты, Кормовые агроландшафты.

Перед началом обработки цифрового графического изображения (третий этап) проведен анализ экспликации почвенной карты и технического отчета к ней. В ходе анализа, применяя метод обобщения, близкие почвенные разности объединили, взяв за основу условия залегания по рельефу, развели по видам агроландшафтов.

Для более удобного нахождения из 99 почвенных разностей тех, которые нужно объединить, их отсортировали по алфавиту с помощью команды «Выборка». В семантику вновь образованных объектов в поле «Название» занесли названия агроландшафтов. Например: «равнинные на лугово-черноземных почвах» или «западинные на солодях лугово-степных». На карте агроландшафтов Павлоградского района Омской области выделено их 36 видов. Затем все выделенные виды разделили на полевые и лугово-пастбищные, то есть равнинные на луговочерноземных почвах агроландшафты могут быть и полевыми, и лугово-пастбищными. Для этого, начиная с первого вида агроландшафта, поэтапно выделяли каждый объект, если он накладывался на кормовые угодья, оцифровывали его по границам угодий и его собственным границам. После оцифровки полученный объект вырезан из основного объекта с помощью команды «Удалить часть» (Выбрать объект, из которого удаляется часть → Объекты → Выбрать изменяемый объект → с кнопкой «Ctrl» выбрать удаляемую часть → Объекты → Удалить часть).

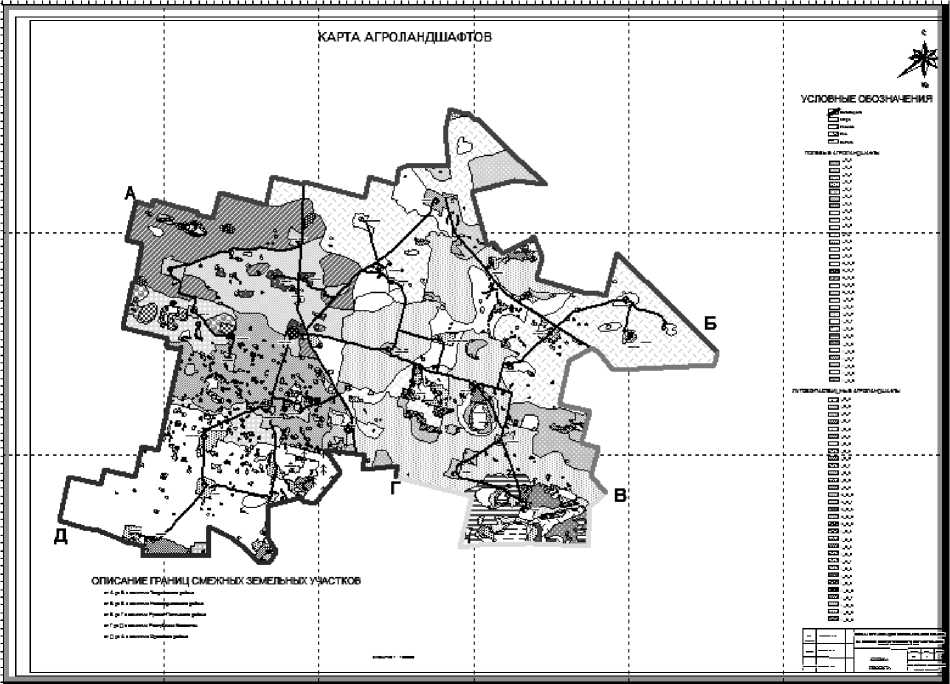

Заключительный момент третьего этапа – окраска всех полученных видов агроландшафтов, полевых и лугово-пастбищных, – в цвета (рис. 4). В результате на «Карте агроландшафтов Павлоградского района Омской области» выделены полевые и лугово-пастбищные агроландшафты (31 – в каждом) [3].

Рис. 4. Карта агроландшафтов Павлоградского района Омской области

Четвертый этап включает формирование отчета и зарамочное оформление карты. Для этого в окне «Карта» необходимо выполнить действия:

-

- выключить (сделать невидимым) слой Растр;

-

- привести все слои в надлежащий вид таким образом, чтобы все объекты находились на своих слоях, не было бы наложений и перекрытий между объектами;

-

- разместить Карту так, чтобы в главном окне (на мониторе) была видна полностью вся карта (со всеми объектами);

-

- сформировать новый отчет: Главное меню → Окно → Новый Отчет.

После создания Нового Отчета необходимо внутреннее оформление карты: создание ее легенды (условные обозначения); написание надписей (вверху – название карты, внизу – масштаб); вычерчивание розы ветров и рамок (внутренней и внешней).

Заключительным этапом (пятым) является вывод карты на печать.

В итоге после оценки структуры агроландшафтов Павлоградского района Омской области разработана карта агроландшафтов, на которой показано местоположение каждого вида (рис. 4). На ней воспроизведена структура антропогенных территориальных комплексов, отражена морфологическая структура агроландшафтов. Карта послужит основой для разработки «Схемы эколого-хозяйственного зонирования агроландшафтов Павлоградского района Омской области» и «Схемы совершенствования использования агроландшафтов Павлоградского района Омской области».

Заключение

При использовании ландшафтных карт также могут решаться прикладные мелиоративные задачи, повышаться оперативность и точность проведения лесоустроительных и инвентаризационных работ с помощью наложения на них различных тематических карт (почвенных, геоботанических, карт мелиоративного состояния ЗЛН и т.д.) [2].

За основу для проведения научных исследований карту агроландшафтов берут многие ученые. Например, оценка агроландшафтов лесостепи Новосибирского Приобья в пределах ключевого участка с применением электронной картографии проведена С.Ю. Капустянчик и Н.И. Добротворской. Основой проведенного мониторинга сельскохозяйственных земель является электронная карта агроландшафтов с банком данных. Проведенная на ее базе типизация агроландшафтов позволила оценить экологическое состояние и использование сельскохозяйственных земель [4].

Оценку антропогенной нагрузки на агроландшафты волгоградского Заволжья осуществляли на основе сопряжённого анализа космоснимков высокого разрешения, находящихся в свободном доступе в сети Интернет, ландшафтной карты и показателя антропогенной изменённо-сти земель академик РАН К.Н. Кулик, аспирант Н.А. Ткаченко, кандидат сельскохозяйственных наук А.В. Кошелев. Полученные ими материалы с использованием ГИС-технологий дают возможность решить проблему оперативной, экономичной и достоверной оценки антропогенной нагрузки на агроландшафты Заволжья и могут стать основой для разработки региональных и детальных локальных крупномасштабных проектов адаптивно-ландшафтного агролесомелиоративного обустройства исследуемого региона [5].

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что применение карты агроландшафтов для оценки сельскохозяйственных земель, решения прикладных мелиоративных задач, проведения землеустроительных, лесоустроительных и инвентаризационных работ в настоящее время актуально, а применение при этом ГИС-технологий способствует сокращению времени их проведения и качеству полученных результатов.

Список литературы Оценка загрязнения снежного покрова в городе Красноярске

- Василенко, В.Н. Мониторинг загрязнения снежного покрова/В.Н. Василенко, Н.М. Назаров. -Л., 1985. -256 с.

- Кузьмин, П.П. Процесс таяния снежного покрова/П.П. Кузьмин. -Л., 1981. -345 с.

- Лобанов, А.И. Экологическая ситуация в г. Красноярске на 2011 г./А.И. Лобанов, Н.Н. Морозова//Разработка механизмов взаимодействия различных субъектов городского сообщества для обеспечения экологической безопасности городской среды: материалы науч.-практич. семинара. -Красноярск, 2011. -119 с.

- Муравьев, А.Г. Руководство по определению показателей качества воды полевыми методами/А.Г. Муравьев. -СПб, 1998. -224 с.

- Фомина, Н.В. Микробиологический анализ почвы рекреационных зон Красноярской урбоэкосистемы/Н.В. Фомина//Вестник КрасГАУ. -2013. -№ 11.-С. 80-85.

- Бурдин, К.С. Основы биологического мониторинга/К.С. Бурдин. -М., 1984. -208 с. Инфузории в биотестировании: тез. докл. Междунар. заоч. науч.-практ. конф.//Архив ветеринарных наук. -М., 1998. -304 с.

- Кириенко, Н.Н. Использование методов биотестирования при анализе загрязнености снегового покрова г. Красноярска/Н.Н. Кириенко, А.С. Черепанова//Вестник КрасГАУ. -2012. -№ 5. -С. 244-247.

- Демиденко, Г.А. Оценка токсичности снегового покрова приусадебных участков, расположенных в черте г. Красноярска, по реакции выживаемости инфузории Paramecium caudatum/Г.А. Демиденко, Н.С. Напесочный//Вестник КрасГАУ. -2014. -№ 6. -С. 176-182.