Оценка запасов фитомассы в лиственничниках Центральной Эвенкии (на примере малого водосборного бассейна)

Автор: Прокушкин С.Г., Зырянова О.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 9, 2017 года.

Бесплатный доступ

Впервые на основании большого фактиче-ского материала, в одном из характерных ма-лых бассейнов в Центральной Эвенкии выяв-лены основные типы лиственничников, их распределение в зависимости от рельефа и определены общие запасы фитомассы в лес-ных фитоценозах. Объектами исследования являлись лиственничные (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) экосистемы в бассейне руч. Кулингдакан (приток р. Кочечум), площадью около 4 240 га. Водосбор бассейна ограничен с севера высо-тами 412-627 м, с юга - 338-622 и 502-625 м н.у.м. - на востоке. Ручей, протяженностью около 8 км, имеет три притока и делит водо-сборную площадь на две примерно равные части, имеющие северо-западную и юго-восточную ориентации. Определение площади выделов и бассейна в целом проведено на ос-нове ГИС-технологий. Установлена экспози-ционная асимметричность в распределении лиственничных экосистем на склонах водо-сборного бассейна. Западные, достаточно прогреваемые и дренированные, склоны заня-ты наиболее продуктивными лиственнични-ками зеленомошной группы (багульниково-брусничными с подлеском из Duschekia fruticosa, бруснично-багульниковыми и багуль-никово-брусничными лишайниково-зелено-мошными). Восточные, более холодные и су-хие, склоны покрыты менее продуктивными лиственничниками зеленомошно-лишай-никовой и лишайниковой групп (голубично-багульниково-брусничными и бруснично- шикшевыми). Лиственничники багульниково-голу-бичные сфагновые с подлеском из Betula nana и различных видов Salix бессточных де-прессий высокой поймы являются самыми ма-лопродуктивными сообществами водосборно-го бассейна. Установлено, что основными за-пасообразующими компонентами в листвен-ничных лесах изучаемого региона являются мохово-лишайниковый покров с подстилкой и стволовая древесина. Их фитомасса для мо-дельного водосборного бассейна составляет 175 895 т и 55 582 т а.с.м. соответственно. В регионе, с хорошо развитой сетью малых во-досборных бассейнов, данный подход и полу-ченные сведения могут быть использованы для мониторинга состояния лесных фитоце-нозов и растительного покрова в целом.

Лиственничные экоси-стемы, фитомасса, стволовая древесина, на-почвенный покров, подлесок

Короткий адрес: https://sciup.org/140224270

IDR: 140224270

Текст научной статьи Оценка запасов фитомассы в лиственничниках Центральной Эвенкии (на примере малого водосборного бассейна)

Введение. В горных условиях Центральной Эвенкии хорошо развита гидрологическая сеть водосборных бассейнов малых рек и ручьев – притоков рек Нижняя Тунгуска и Кочечум, являющихся основными водными артериями региона. Так, на протяжении 15 км вдоль р. Коче-чум только по одному берегу отмечено 9 ручьев с водосборными бассейнами площадью от 3,5 до 12 тыс. га. В этих условиях бассейновый подход [1] позволяет комплексно выяснять важные эколого-лесоводственные и экологопочвенные особенности и оценивать весь биогеохимический комплекс в малых водосборах , на основании чего можно судить о биогеоцено-тических особенностях региона в целом.

В настоящее время информацию о запасах фитомассы и ее годичной продукции в лесных экосистемах на региональном, зональном и биомном уровнях получают в основном из ин-вентаризацонных материалов Лесного фонда РФ [2–4].

Цель исследования : на основании лесоустроительных данных и наземных исследований провести инвентаризацию лесного покрова в одном из малых бассейнов и оценить запасы фитомассы основных компонентов лесных фитоценозов – стволовой древесины, моховолишайникового покрова (живого напочвенного покрова (ЖНП)), подстилки и подлеска.

Объекты и методы исследования . Объектами исследования являлись лиственничные ( Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) экосистемы в бассейне руч. Кулингдакан (приток р. Кочечум) площадью около 4240 га. Водосбор бассейна ограничен с севера высотами 412–627 м, с юга – 338–622 и 502–625 м н.у.м. на востоке. Ручей, протяженностью около 8 км, имеет три притока и делит водосборную площадь на две примерно равные части, имеющие северо-западную и юговосточную ориентации. Определение площади выделов и бассейна в целом проведено на основе ГИС-технологий.

На заложенных топоэкологических профилях и девяти пробных площадях (ПП) выполнен перечет деревьев и определены средние Д, см, Н, м, и запасы древостоев лиственничников, на основании чего уточнены лесоустроительные материалы [5, 6] во всех выделах. Исходя из запасов древостоев и плотности древесины лиственницы (525 кгм-3) [7], установлены запасы фитомассы стволовой древесины в разных возрастных группах лиственничников: молодняках (до 40 лет), спелых (101–140 лет) и перестойных (>140 лет) насаждениях.

Определение запасов живого напочвенного покрова (ЖНП) и подстилки зависело от особенностей их распределения по площади и различалось на выделах разных размеров. Так, в малых по площади выделах образцы брались непосредственно с площадок 20 х 25 см в 35-кратных повторностях. В выделах с большей площадью, кроме непосредственного определения запасов напочвенного покрова, дополнительно в 7 и более местах замеряли мощность ЖНП и подстилки (см). Затем, на основании ранее выявленной зависимости их запасов от мощности [8], в этих выделах дополнительно внесены расчетные данные. Принятая в работе 3– 5-кратная повторность взятия образцов в каждом выделе обеспечивала 7–10 % точность [8].

Подлесок учитывался на пробных площадях (ПП) на трансектах метровой ширины и длиной 5–10 м, фитомасса каждого вида определялась по 5-7 средним моделям, выявленным в результате предварительного перечета высот каждой особи. В лабораторных условиях все образцы высушивали до а.с.м.

Результаты исследования и их обсуждение. Геоботаническое обследование территории изучаемого бассейна позволило установить, что на склонах северо-западной экспозиции доминируют лиственничники багульниковобрусничные зеленомошные с подлеском из Duschekia fruticosa и лиственничники багульниково-брусничные лишайниково-зеленомошные. Они занимают коренные склоны различной крутизны: покатые, средние, крутые и очень крутые. Лиственничники брусничные-багульниковые лишайниково-зеленомошные занимают склоны, а лист- венничники шикшево-толокнянковые – выпуклые поверхности надпойменных террас. На пологих и покатых склонах юго-восточной экспозиции значительные площади заняты лиственничниками голубично-багульниково-брусничными зеленомошно-лишайниковыми и лиственничниками бруснично-шикшевыми лишайниковыми. Лиственничники багульниково-голубичные сфагновые с подлеском из Betula nana и различных видов Salix встречаются локально в условиях застойного переувлажнения поверхностей высокой поймы. Все перечисленные типы лиственничников доминируют в изучаемом регионе.

Лиственничники, возникшие после сильного низового пожара 1902 г., – одновозрастные (100–130 лет), с полнотой 0,4–0,6 и запасом от 50 до 170 м3га-1. Лишь в пойме ручья и пониженных местообитаниях встречаются сохранившиеся отдельные деревья и участки лиственничников допожарной генерации в возрасте 250–360 лет. В целом наиболее продуктивные древостои (IV–V бонитеты) сформировались в средней и верхней частях коренного склона югозападной экспозиции. В условиях пониженного участка – поймы, где мерзлота находится почти непосредственно под моховым покровом, древостой, несмотря на повышенную трофность местообитания, имеет наименьшую продуктивность (Va–Vб бонитеты).

На основании анализа распределения древостоев лиственницы по возрастным группам выявлено, что молодняки занимают около 57,8; перестойные – 38,8; а спелые – лишь 3,4 % от общей площади бассейна (табл.).

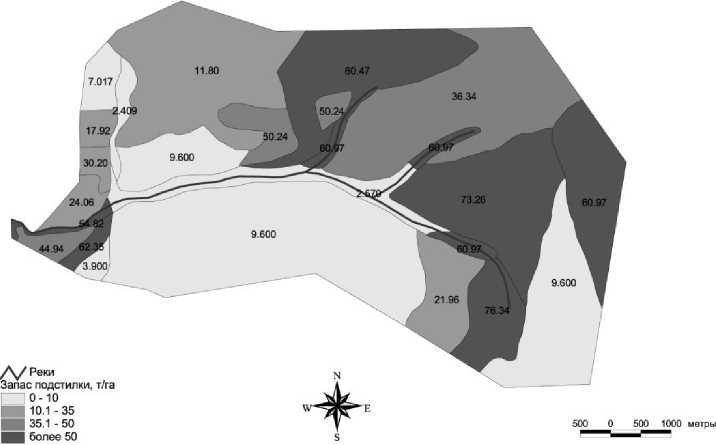

Отмечено, что запасы фитомассы стволовой древесины составляют в молодняках 14 797 т, спелых – 3 671 и 37 114 т в перестойных лиственничниках (табл.; рис. 2). В целом общий запас фитомассы стволовой древесины в рассматриваемом бассейне составил 55 582 т а.с.м.

Распределение площадей и запасов древостоев лиственницы по возрастным группам в водосборном бассейне руч. Кулингдакан

|

Номер выдела |

Площадь выдела, га |

Запас на выделе |

|

|

древесины, м3 |

фитомассы, т а.с.м. |

||

|

Молодняки (до 40 лет) |

|||

|

4 |

22 |

514,8 |

270,3 |

|

5 |

826 |

9366,8 |

4917,6 |

|

5а |

139 |

1576,3 |

827,5 |

|

5б |

319 |

3617,5 |

1899,2 |

|

6 |

146 |

2759,4 |

1448,6 |

|

11 |

558 |

8704,8 |

4570 |

|

17 |

56 |

698,9 |

366,9 |

|

18 |

35 |

364 |

191,1 |

|

19 |

28 |

582,4 |

305,8 |

|

Спелые (120–140 лет) |

|||

|

1 |

4 |

43,6 |

22,9 |

|

2 |

39 |

2414,9 |

1267,8 |

|

3 |

27 |

1115,4 |

585,6 |

|

20 |

53 |

3418,5 |

1794,7 |

|

Перестойные (старше 140 лет) |

|||

|

7 |

140 |

6846 |

3594,2 |

|

8 |

219 |

18286,5 |

9600,4 |

|

10 |

25 |

550,5 |

289 |

|

10а |

22 |

484,4 |

254,3 |

|

10б |

20 |

440,4 |

231,2 |

|

14 |

25 |

1222,5 |

641,8 |

|

14а |

76 |

684 |

359,1 |

|

15 |

502 |

32529,6 |

17078 |

|

16 |

35 |

1796,2 |

943 |

|

13 |

349 |

6784,6 |

3561,9 |

|

21 |

16 |

1968,8 |

561,1 |

|

Итого |

3681 |

106770,8 |

55582 |

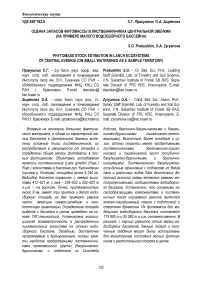

Значительный вклад в общий запас фитомассы в лесных биогеоценозах криолитозоны вносит мохово-лишайниковый покров (ЖНП), мощность которого в бассейне варьирует от 0,5 до 9,5 см, а его запасы зависят от типа леса, возраста и полноты древостоя. При этом минимальные запасы наблюдаются в шикшево-толокнянковых, бруснично-зеленомошных лиственничниках и в молодняках, где они составляют менее 5 т га-1. Максимальная фитомасса со- средоточена в кустарничково-сфагновых и багульниково-зеленомошных типах леса и в перестойных древостоях, где в большинстве случаев запасы превышают 20 т га-1 (рис. 1, А). При этом основной вклад в запасы ЖНП в данных условиях вносят зеленые мхи, занимающие около 70 % площади водосбора. Запас моховолишайникового покрова в бассейне в целом достигает 42 234 т (рис. 2).

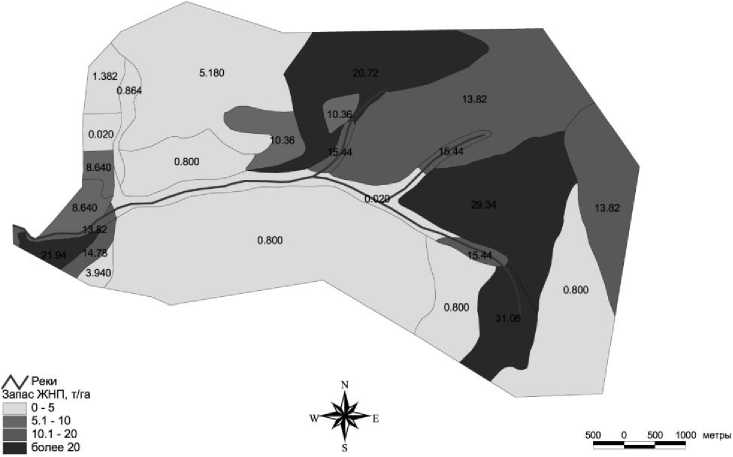

А

Б

Рис. 1. Запасы живого напочвенного покрова (А) и подстилки (Б) на территории водосборного бассейна руч. Кулингдакан

Мощность и запасы подстилок на территории водосбора также определяются гидротермическими и фитоценотическими условиями и варьируют в значительных пределах. Наименьшие запасы подстилки (0,2–10 т га-1) отмечены на 37 % территории водосбора (рис. 1, Б). На площади более 28 %, занятой спелыми, перестойными лиственничниками и поймами с мощным слоем сфагновых и зеленых мхов, отмечается существенное накопление подстилки (более 50 т га-1), что обусловлено длительным отсутствием пожарного воздействия. В среднем запас подстилки составил 37,2±4,9 т га-1, что свидетельствует о медленной минерализации детрита на поверхности почвы. Общий запас мор-тмассы на водосборном бассейне составляет 133 661 т (рис. 2).

Рис. 2. Запас фитомассы отдельных компонентов фитоценозов в водосборном бассейне, т а.с.м.; I – ЖНП; II – подстилка;

III – ЖНП+подстилка; стволовая древесина: IV – молодняков; V – спелых; VI – перестойных древостоев; VII – итого стволовой древесины; VIII – общий запас в бассейне

Подлесок в лиственничниках данного региона развит слабо и представлен ивой филиколи-стной, березой карликовой, душекией кустарниковой, которая является доминирующим видом. Единично встречаются жимолость Палласа, шиповник иглистый, можжевельник сибирский и смородина черная. В целом фитомасса подлеска в основных типах лиственничников незначительна – 35–58 г м-2, и лишь на хорошо прогреваемых плакорах и в насаждении с низкой полнотой ее запас достигает 800 г м-2 .

Заключение. При изучении состава и структуры лесных фитоценозов в криолитозоне Центральной Эвенкии использован бассейновый подход, позволивший комплексно оценить особенности распределения лиственничников и запасов фитомассы отдельных компонентов фитоценозов по территории бассейна в зависимости от рельефа.

В целом запас фитомассы в бассейне составляет 231 477 т. Основными запасообразующими компонентами в лесных фитоценозах являются мохово-лишайниковый покров и подстилка, запасы которых составляют почти 76 %. Запас стволовой древесины в лиственничниках не превышает 24 %.

Список литературы Оценка запасов фитомассы в лиственничниках Центральной Эвенкии (на примере малого водосборного бассейна)

- Добровольский Г.В. Научное и практиче-ское значение исследований речных бас-сейнов//Экология речных бассейнов: матлы междунар. науч.-практ. конф. -Влади-мир: Владинформэкоцентр, 1999. -С. 9-10.

- Исаев А.С., Коровин Г.Н., Уткин А.И. и др. Оценка запасов и годичного депонирова-ния углерода в фитомассе лесных экоси-стем России//Лесоведение. -1993. -№ 5. -С. 3-10.

- Уткин А.И., Замолодчиков Д.Г., Гульбе Т.А. и др. Определение запасов углерода по таксационным показателям древостоев: метод поучастковой алломет-рии//Лесоведение. -1998. -№ 2. -С. 38-52.

- Усольцев В.А. Фитомасса и первичная продукция лесов Евразии. -Екатеринбург, 2010. -569 с.

- Таксационное описание 7 части Турухан-ского лесничества Туруханского лесхоза Красноярского управления лесного хозяй-ства. Кн. 1/Государственный комитет СССР по лесному хозяйству, Всесоюзное объединение «Леспроект»//Московская аэрокосмическая лесоустроительная экс-педиция. -М., 1988. -269 с.

- Лесохозяйственный регламент Эвенкий-ского лесничества от 01.01 2001 г. (дейст-вителен до 2018 года)/Красноярское управление лесного хозяйства. -Красно-ярск, 2001. -250 с.

- URL: http://brigadeer.ru/svojstva-drevesiny/plotnost-drevesiny-tablica-i-drugie-fizicheskie -svojstva.html.

- Прокушкин С.Г., Токарева И.В., Прокуш-кин А.С. Запасы и потери водораствори-мого органического вещества в малом во-досборном бассейне Центральной Эвен-кии//Лесоведение. -2008. -№ 6. -С. 30-36.