Оценка жилищных условий населения в Республике Саха (Якутия)

Автор: Барашкова А.С.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Жилищная обеспеченность российских регионов

Статья в выпуске: 1 (167), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена характеристика основных показателей жилищной обеспеченности жителей Республики Саха (Якутия). Показана динамика уровня обеспеченности населения жилищем, в том числе разного типа, выявившая заметные территориальные различия. Отмечено, что шкала оценок жилищных условий семьями увязана с представлениями жителей об образе квартиры (в городах) и индивидуального дома (в селах), а качество жилья является признаком достатка (бедности). Подчеркнуто, что сохранение очередности на жилье говорит о накоплении неудовлетворенного спроса на благоустроенное жилище.

Население, семья, жилище, обеспеченность, качество

Короткий адрес: https://sciup.org/143181564

IDR: 143181564

Текст научной статьи Оценка жилищных условий населения в Республике Саха (Якутия)

Одну из важнейших характеристик материального и социального уровня благосостояния населения составляют жилищные условия. Жилище – это пространство для уединения членов семьи, организации домашнего хозяйства.Не подлежит сомнению значение жилища для воспроизводства населения и устойчивости семьи.В условиях рыночных отношений возрастает значимость жилища, находящегося в частной собственности,как гарантии,признака экономической свободы,качествен-но иного социального статуса человека [1, с. 15].

В Республике Саха (Якутия) в середине 1990-х гг. основной акцент в жилищном строительстве был сделан на строительство индивидуальных домов в сельской местности [2, с. 54-59]. В результате принятого направления показатель ввода жилья на 1000 человек в Якутии на фоне обвального снижения темпов жилищного строительства по России был выше среднефедерального показателя более чем в 2 раза [3, с. 73]. В последующем условиями достаточно стабильных объемов жилищного строительства (в 2000 г. введено 247,2 тыс. м2, в 2009 г. – 293,4 тыс. м2 общей площади жилья) явились улучшение макроэкономической обстановки,позитивные тенденции в строительном комплексе республики.

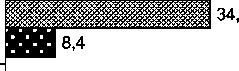

Вместе с тем доля государства и возможность участия населения в жилищном строительстве еще весьма динамичны,что видно из соотношения основных застройщиков по введенной в действие общей жилой площади (рис. 1). В 2000 г. удельный вес предприятий и организаций в общем вводе жилья составил 34,5%, в 2005 г. достиг 48,1%, а в 2009 г. – 55,7%, соответственно населения – 65,5, 51,9 и 44,%. При сохраняющемся высоком спросе на жилье, снижение активности населения не в последнюю очередь обусловлено доступностью жилищных кредитов, что для сельского населения республики,основного застройщика индивидуального жилища,не столь реальна.

и Предприят иями и организациями

□ Населением за свой счет и с помощью кредит а

Рис. 1. Динамика введенной общей жилой площади в РС (Я) за 2000-2006 гг., тыс. м2*

*Источник: Социальное положение и уровень жизни населения Республики Саха (Якутия), 2010, с. 161.

Отмеченные выше позитивные явления обеспечили некоторый рост показателя обеспеченности населения общей площадью жилья, приходящейся на одного жителя (18,8, 19,5 и 20,2) [4, с. 161]. Однако его уровень ниже среднего показателя по стране и характеризуется существенным территориальным разбросом. Наибольшее отставание жилищной обеспеченности населения от среднего показателя по республике как в 2000 г., так и в 2009 г. наблюдалось в Анабарском, Оймяконском, Оленекском районах (табл. 1). Ниже среднего показателя обеспеченность жителей столицы республики, а также Эвено-Бы-тантайского национального района, что говорит о несоответствии имеющихся жилых площадей санитарно-гигиеническим требованиям семей к жилищу.

Таблица 1

Группировка районов Республики Саха (Якутия) по отклонению показателя жилищной обеспеченности на одного жителя района в 2000 и 2009 гг. (± м2/чел.)*

|

Отклонение показателя, ± м2/чел. |

2000 год |

2009 год |

|

-4,5 и менее |

Анабарский, Оленекский |

|

|

-3,1 – -4,5 |

Эвено-Бытантайский, Якутск |

|

|

-1,5 – -3,0 |

Анабарский |

Оймяконский, Жиганский, Булунский, Верхневилюйский |

|

0 – -1,5 |

Оймяконский |

Намский, Вилюйский, Хангаласский, Горный, Мирнинский |

|

0 – +1,5 |

Оленекский, Якутск, Ленский, Эвено-Бытантайский |

Усть-Майский, Томпонский, Среднеколымский, Момский, Сунтарский, Аллаиховский, Чурапчинский |

|

+1,5 – +3,0 |

Хангаласский, Усть-Янский, Верхневилюйский, Мирнинский, Вилюйский, Аллаиховский,Булунский |

Кобяйский, Нерюнгри, Амгинский, Олекминский, Ленский |

|

+3,1 – +4,5 |

Амгинский, Алданский, Горный, Среднеколымский, Жиганский, Намский, Сунтарский |

Нижнеколымский, Нюрбинский, Мегино-Кангаласский, Верхоянский, Абыйский |

|

+4,5 – +6,0 |

Олекминский, Чурапчинский, Абыйский, Момский, Нюрбинский, Нерюнгри, Мегино-Кангаласский |

Усть-Алданский, Усть-Янский, Таттинский, Верхнеколымский |

|

+6,0 и более |

Кобяйский, Томпонский, Таттинский, Усть-Алданский, Верхоянский, Нижнеколымский, Усть-Майский, Верхнеколымский |

Алданский |

*Источник: Социальное положение и уровень жизни населения Республики Саха (Якутия), 2010, с. 169.

Улучшение жилищных условий семей наблюдается по такому качественному признаку, как изолированность занимаемых жилых помещений. Так, за период между переписями населения 1989 и 2002 гг. значительно увеличилась доля семей, проживающих в индивидуальных домах (с 24,1% до 31,7%) и в отдельных квартирах (с 52,6% до 61,6%). Абсолютное большинство (89,5%) городского жилого фонда представлено отдельными квартирами, 10,3% составляют индивидуальные дома и 0,2% – коммунальные квартиры [5, с. 6]. В этой ситуации закономерно сокращение проживающих в коммунальных квартирах (с 4,4% до 0,7%) и общежитиях (с 9,1% до 4,2%) вне зависимости от динамики числа жителей в районе.

Районы республики по характеру изменения численности населения за 1989-2002 гг. были подразделены на три группы. В первую группу вошли районы с положительной динамикой числа жителей, во вторую – районы умеренной убыли, в третью – районы резкого снижения числа жителей преимущественно в результате интенсивного оттока. Из данных табл. 2 видно, что во второй и третьей группах произошло достаточно активное высвобождение отдельных квартир и индивидуальных домов и, соответственно, рост числа домохозяйств, получивших изолированное жилище на вторичном рынке жилья. В условиях жилищной реформы обособленность жилища для домохозяйства является главным фактором приватизации жилья.

Таблица 2

Максимальные значения роста (убыли) доли проживающих в жилых помещениях разного типа в зависимости от характера динамики числа жителей района, 2002 г. к 1989 г., %*

|

Группа района по характеру динамики числа го жителей |

Тип занимаемого жилого помещения |

Районы |

|||

|

Индиви-дуальный дом |

Отдельная квартира |

Коммунальная квартира |

Общежитие |

||

|

(I) Рост |

+18,9 |

-14,0 |

+19,5 |

-7,5 |

Якутск, Амгинский, Анабарский, Верхне-вилюйский, Чурапчинский, Мегино-Кан-галасский, Таттинский, Усть-Алданский, Оленекский, Намский, Хангаласский, Горный |

|

(II) Снижение |

+16,4 |

+35,8 |

-7,2 |

+17,0 |

Нерюнгри, Абыйский, Алданский, Ви-люйский, Жиганский, Момский Мирнинский, Нюрбинский, Олекминский, Среднеколымский, Сунтарский |

|

(III) Резкое снижение |

+22,7 |

+31,0 |

-14,7 |

-10,5 |

Аллаиховский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Кобяйский, Ленский, Томпонский, Нижнеколымский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский |

*Источник: Жилищные условия населения Республики Саха (Якутия) 2006, с. 9.

По текущим данным государственной статистики, в 2009 г. 76,9% жилищного фонда республики имеет форму частной собственности, из которой 74,0% находится в собственности граждан, 20,3% – в муниципальной и всего 2,8% – в государственной собственности. В ряде районов (Булунском, Нижнеколымском, Усть-Янском) доля жилья, находящегося в собственности граждан, более чем в два раза уступает среднему показателю по республике. Возможное объяснение этого факта – миграционное настроение населения. Кроме того, в северных районах, в отличие от центральных районов и районов вилюйской группы, ограничены или вообще отсутствуют возможности индивидуального строительства, что в совокупности определяет заниженную долю жилья, находящегося в собственности граждан.

Наибольшие территориальные различия фиксируются по уровню благоустройства жилища. Так, всеми видами благоустройства оснащено выше 75% жилых помещений в городских поселениях Нерюн-гринского и Мирнинского административных районов. От 50,1% до 75% жилого фонда в Нижнеколымском, Анабарском, Томпонском, Усть-Янском районах и г. Якутске также оснащено всеми видами благоустройства. В то же время полностью благоустроенный жилой фонд абсолютно всех сельских районов не превышает 5,0%.

Отсюда, не вызывает удивления шкала оценок жилищных условий домохозяйствами республики. Так, в 2009 г., по данным выборочного обследования бюджетов домохозяйств, проводимого Росстатом, признали свои жилищные условия как «отличные» всего 0,6% опрошенных, в том числе 0,7% городских и 0,3% сельских домохозяйств. Оценку «хорошие» дали соответственно 36,0%, 41,1% и 23,9%. Почти 4/5 сельских домохозяйств считают свои жилищные условия удовлетворительными. Таковых среди город- ских домохозяйств – 44,9%. Городские домохозяйства чаще, чем сельские оценивают свои жилищные условия как «плохие»: 7,5% против 0,9%, а оценка «очень плохие» характерна только для них: 2,2% [4, с. 166]. В этих градациях исподволь выражены представления жителей об образе квартиры (в городских домохозяйствах) и дома (в сельских домохозяйствах). «Отличные» жилищные условия горожан не всегда совпадают с аналогичной оценкой сельских жителей, для которых важными являются размеры жилища,наличие придомовых построек,дворовое пространство,«близость к земле», материал стен, газификация.

«Очень плохие» и «плохие» жилищные условия чаще всего характерны для домохозяйств с наименьшими доходами (23,8% от общего числа домохозяйств соответствующей категории). По мере роста обеспеченности,за исключением группы домохозяйств с наибольшими доходами,рас-тет удовлетворенность домохозяйств своими жилищными условиями. Так, 46,0% домохозяйств, по уровню доходов отнесенных к четвертой группе, считают свои условия «хорошими».

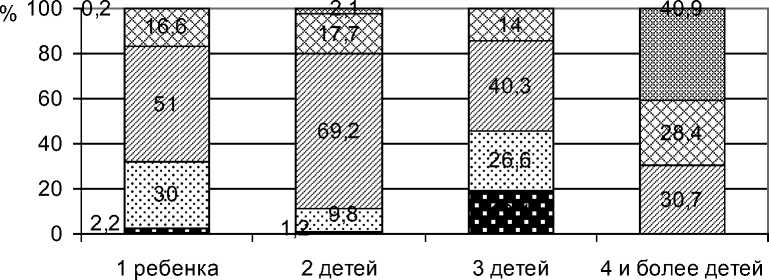

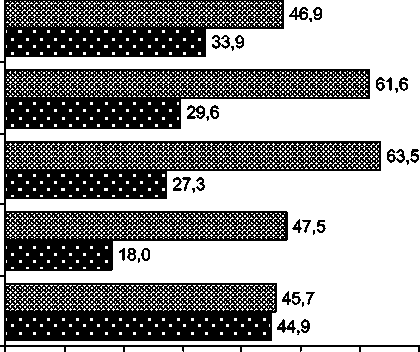

По той же информационной базе возможно определение достаточно тесной связи между числом детей в домохозяйствах и оценкой последних своих жилищных условий (рис. 2). Так, 40,9% многодетных домохозяйств в 2006 г. оценивали свои жилищные условия как «очень плохие», в то время как среди домохозяйств с одним-двумя детьми таковых единицы. Домохозяйства с двумя детьми чаще всего были лишь удовлетворены своими условиями [6, с. 166]. Домохозяйства с тремя детьми проявляли, видимо, даже в отличие от однодетных, большую толерантность к своим жилищным условиям.

я Отличные □ Хорошие 0 Удов лет в орит ельные Q Плохие И Очень плохие

Рис. 2. Оценка семьями жилищных условий в зависимости от числа детей в семье* *Источник: Социальное положение и уровень жизни населения Республики Саха (Якутия), 2007, с. 162.

Весьма ценные наблюдения можно сделать по материалам Национального обследования благосостояния домохозяйств и участия в социальных программах (НОБУС), проведенного Госкомстатом Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).1 Согласно этим данным, для большинства опрошенных качество жилья является важным признаком достатка.На тесноту своего жилища указали 13,7% домохозяйств, на ветхость жилья – 22%. По признаку благоустроенности санитарного узла домохозяйства разделились примерно поровну: ванна или душ отсутствуют в 49% домохозяйств, туалет со сливом внутри жилища – в 50,2% домохозяйств [7, с. 45].

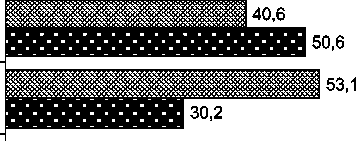

Практически все показатели, предложенные экспертами для обследования перечня признаков бедности в отношении лишений, связанных с жильем, как отмечают авторы, были признаны респондентами признаком бедности (рис. 3). В перечне признаков бедности основными являются финансовые проблемы семей,связанные с оплатой жилья и коммунальных услуг (в срок и в полном объеме), подключением к магистральному газу, проведением экстренного ремонта. Семьи сетуют на нехватку средств для покупки топлива в достаточном количестве в случае отсутствия центрального отопления. Характеристики технического оснащения жилища как признаки бедности также присутствуют: например, отсутствие ванны или душа, санитарного узла внутри жилища.

Жилье старое, ветхое, сы рое, требует капитального ремонта

Дефи цит ср едств для экстренного ремонта в ж илище

Нет туалета со сливом внутри ж илища

В жилье нет ванны или душа

Нет горячего водоснабж ения, дефи цит средств для установки нагревательного аппарата

В ж илье нет водопровода, и не хв атае т средств на его проведение

Дефицит средств для подключения к магистральному подведенному газу

Не хв атает средств на покупку баллон ного газа или кероси на для приготовления пищи

Отсутств и е центрального отопления, дефи цит средст для покупки топлива

Не хв атае т средств в срок и в полном объеме зап л ати ть за ж илье и коммунальные услуги

Семья живет в общеж итии, коммунальной квартире

Семья живет в крайней тесноте (менее 5 кв м ж илой площади на одного человека)

0 10 20 30 40 50 60 70

a Признак крайней бедности и Признак бедности

Рис. 3. Распределение мнений опрошенных в рамках Программы НОБУС по характеристикам жилища как признаков бедности и крайней бедности*

*Источник: Торговкина, Батожергалова, с. 45.

Среди признаков крайней бедности более 50% опрошенных отметили ветхость жилья. Чуть меньшее число опрошенных (44,9%) признаком крайней бедности считают проживание семьи в крайней тесноте (менее 5 м2 жилой площади на одного человека). Нехватку средств для проведения экстренного ремонта в жилище (починить сантехнику, вставить стекла, ликвидировать протечки крыши), для покупки баллонного газа каждый третий респондент также относит к признакам крайней бедности. Актуальными также оказались отсутствие центрального отопления, ограниченные финансовые возможности семьи оплатить услуги за жилье и ЖКХ.

Как следует из материалов данного обследования, в зависимости от места проживания респондента резко различаются причины неудовлетворенности жилищными условиями. Городские семьи, прежде всего, ссылаются на тесноту жилого помещения, сельские – на ветхость дома. Сельские семьи, в отличие от городских семей, меньше обеспокоены шумом от улицы. Для них не актуальны перебои с подачей воды, шум от соседей, вандализм или преступность в районе и другие проблемы городской жизни.

Различные возможности решения жилищных проблем по-разному влияют и на планы респондентов в данном вопросе. Среди вариантов решения жилищного вопроса у городских семей такие, как купля, обмен, долевое участие, строительство дома или пристройки. Городские семьи также рассчитывают на получение жилья в наследство. Сельские семьи почти в 90 случаях из 100 ориентируются лишь на самостоятельное решение своих жилищных проблем – строительство нового дома или пристройки к дому, покупка дополнительного жилья, поскольку их надежды на улучшение жилищных условий за счет государственных программ не оправдываются годами.

Показателем потребности семей в жилище является очередь на получение жилья, в которой на начало 1991 г. числилось 105,8 тыс. семей и одиночек [8, с. 134]. В последующие годы число очередников упало, и в 2009 г. составило 21,9 тыс., что, прежде всего, объясняется изменением порядка постановки семей на учет на получение жилья,вызванного,в свою очередь,реформой ранее существовавшей на государственном уровне распределительной системы жилья. В какой-то степени резкое уменьшение численности очередников на жилье обусловлено сокращением числа жителей республики, но не снижением спроса на благоустроенное жилище. Даже на этом весьма секвестрированном фоне ничтожно мала доля молодых и многодетных семей – очередников на получение жилья. Еще более удручающе их положение среди семей, улучшивших свои жилищные условия (табл. 3).

Таблица 3

Динамика удельного веса семей, получивших жилье, %*

|

Группы семей |

2000 г. |

2002 г. |

2005 г. |

2009 г. |

|

Доля семей, получивших жилье |

||||

|

От общего числа семей, состоящих на учете |

||||

|

Все |

21,6 |

14,9 |

10,9 |

10 |

|

Многодетные |

1,6 |

0,8 |

7,2 |

7,5 |

|

Молодые |

2 |

2 |

7,6 |

9,7 |

|

От общего числа семей получивших жилье |

||||

|

Многодетные |

7,5 |

5,4 |

0,1 |

6,3 |

|

Молодые |

9,4 |

13,5 |

9,1 |

12,6 |

|

От числа семей своей группы – очередников |

||||

|

Многодетные |

14,8 |

7,1 |

0,1 |

8,0 |

|

Молодые |

21,7 |

21,7 |

13,5 |

12,4 |

*Источник: Социальное положение и уровень жизни населения Республики Саха (Якутия), 2010, с. 163.

Итак, хотя в 1990-х гг. в жилищном строительстве Республики Саха (Якутия) были выбраны верные акценты, темпы ввода жилья недостаточны с точки зрения санитарно-гигиенических требований семьи к жилищу и для удовлетворения спроса населения на жилье необходимого качества. Использованные в статье материалы переписей населения, отдельных обследований жилищных условий населения, данных текущей статистической отчетности показывают, что городское население Якутии имеет преимущественно благоустроенное, но не всегда приватизированное жилище. Достоинства собственного жилья сельского населения – размеры площади в ущерб их технической оснащенности и благоустройства, хотя признается, что современное благоустроенное жилище – право и первоочередная потребность каждой семьи. А потребности семей республики не столь высоки и находятся на социально приемлемом уровне.

*****

-

1. Римашевская Н.М. Семья в странах с переходной экономикой // Народонаселение, – 2004, № 4.

-

2. Нормативные документы по вопросам семьи, женщин и детей. Сборник. 1994. Якутск, 1995.

-

3. Социально-экономическое положение Республики Саха (Якутия) январь-декабрь 2003 г. – Якутск: Госкомстат РС (Я), – 2004.

-

4. Социальное положение и уровень жизни населения Республики Саха (Якутия) в 2009 году. Статистический сборник /Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия)-. Якутск, – 2010.

-

5. Жилищные условия населения Республики Саха (Якутия). Итоги всероссийской переписи населения 2002 г., Том 12., Стат. сб. / Саха (Якутия) стат. – Якутск, – 2006.

-

6. Социальное положение и уровень жизни населения Республики Саха (Якутия) // Стат. сб. /Госкомстат РС (Я). Якутск, – 2007.

-

7. Торговкина Т.А., Батожергалова И.И. О проведении выборочных обследований домашних хозяйств Республики Саха (Якутия) с целью исследования различных вопросов социальной направленности //Вопросы статистики. – 2004, № 10.

-

8. Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): Стат. сб. – Якутск, Сахаполиграфиздат, – 2002.

Список литературы Оценка жилищных условий населения в Республике Саха (Якутия)

- Римашевская Н.М. Семья в странах с переходной экономикой // Народонаселение, - 2004, № 4.

- Нормативные документы по вопросам семьи, женщин и детей. Сборник. 1994. Якутск, 1995.

- Социально-экономическое положение Республики Саха (Якутия) январь-декабрь 2003 г. - Якутск: Госкомстат РС (Я), - 2004.

- Социальное положение и уровень жизни населения Республики Саха (Якутия) в 2009 году. Статистический сборник /Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия)-. Якутск, - 2010.

- Жилищные условия населения Республики Саха (Якутия). Итоги всероссийской переписи населения 2002 г., Том 12., Стат. сб. / Саха (Якутия) стат. - Якутск, - 2006. 6. Социальное положение и уровень жизни населения Республики Саха (Якутия) // Стат. сб. /Госкомстат РС (Я). Якутск, - 2007.

- Торговкина Т.А., Батожергалова И.И. О проведении выборочных обследований домашних хозяйств Республики Саха (Якутия) с целью исследования различных вопросов социальной направленности //Вопросы статистики. - 2004, № 10. 8. Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): Стат. сб. - Якутск, Сахаполиграфиздат, - 2002.