Оценка значимости бактерий, выделенных из различных зон легочной ткани при пневмониях

Автор: Зибиров Р.Ф., Козлов Д.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Макро- и микроморфология

Статья в выпуске: 2 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: сопоставить данные бактериологического выявления микроорганизмов в патогистологически подтвержденных очагах пневмоний и интактной зоне легких, оценить значимость полученных результатов. Материал и методы. Исследовали аутопсийный материал основной группы (36 случаев) и группы сравнения (30 случаев). В основной группе изучали легочную ткань из очаговых, подтвержденных бактериологическим исследованием пневмоний. В каждом случае основной группы исследовали и интактную от пневмонии долю легкого. Группу сравнения составил материал аутопсий пациентов, не страдавших пневмонией. Материал группы сравнения забирали из верхних и нижних долей правого и левого легкого. Статистическую обработку данных осуществляли в Microsoft Excel 2000 с помощью биноминального теста и критерия Фишера. Результаты. В очагах пневмоний основной группы выделение микроорганизмов встречается достоверно чаще, чем их отсутствие. При бактериологическом исследовании интактной легочной ткани основной группы, также как и при исследовании легочной ткани группы сравнения, с одинаковой вероятностью можно получить контаминированную и не контаминированную бактериальной флорой ткань. Выявлено, что бактериальная контаминация в интактной легочной ткани основной группы выше, чем контаминация в группе сравнения. Заключение. Для правильной диагностики пневмоний и адекватной интерпретации данных бактериологического исследования легочной ткани необходимо сопоставление сданными патогистологического исследования.

Аутопсия, бактерия, пневмония

Короткий адрес: https://sciup.org/14917938

IDR: 14917938

Текст научной статьи Оценка значимости бактерий, выделенных из различных зон легочной ткани при пневмониях

1Введение. Бактериологическое исследование играет ключевую роль в установлении этиологии инфекционных процессов. Интерпретация результатов исследований посмертных образцов тканей часто затруднена, что в большинстве случаев обусловлено контаминацией исследуемого материала. Анализируя классификации пневмоний, можно отметить, что практически любой микроорганизм изолированно или в комбинации может привести к их развитию, в связи с чем нельзя и недооценивать выделенную микрофлору [1]. Показано, что количественное определение микроорганизмов в дыхательных путях и легочной ткани не позволяет точно определить группы лиц с подтвержденной и неподтвержденной гистологическим исследованием пневмонией [2]. Поэтому для исключения ошибочной оценки результатов микробиологического исследования многие авторы рекомендуют сопоставлять его результаты с данными патогистологического исследования, а забор материала легочной ткани на бактериологическое исследование следует осуществлять из морфологически измененных участков [3].

Цель: сопоставить данные бактериологического выявления микроорганизмов в патогистологически подтвержденных очагах пневмоний и интактной зоне легких, оценить значимость полученных результатов.

Материал и методы. Исследования выполнены в основной группе и группе сравнения. Основную группу составил материал 36 аутопсий очаговых, подтвержденных бактериологическим исследованием пневмоний со смешанным характером экссудата

в альвеолах пациентов, умерших в возрасте от 37 до 98 лет (средний возраст 65,83±12,35). Материал подбирали таким образом, чтобы в каждом случае основной группы очаговых пневмоний имелась и интактная от пневмонии доля легкого, для того чтобы забор материала на бактериологическое исследование можно было выполнить из пораженной пневмонией и интактной долей легких. Таким образом, в каждом случае основной группы выполнялись два бактериологических исследования: 36 из очага пневмонии и 36 из интактной легочной ткани (n=72). Всем пациентам основной группы во время нахождения в стационаре выполнялась антибиотикотера-пия, спектр действия которой полностью перекрывал спектр выделенных микроорганизмов.

Группу сравнения составил материал 30 аутопсий пациентов в возрасте от 53 до 86 лет, не страдавших пневмонией (средний возраст 73,5±9). Материал для бактериологического исследования группы сравнения забирали из верхних и нижних долей правого и левого легкого. Таким образом, в каждом случае группы сравнения проведено по 4 бактериологических исследования (n=120). Пациентам группы сравнения антибиотикотерапия не проводилась. Статистическая обработка данных осуществлялась в Microsoft Excel 2000 с помощью биноминального теста и критерия Фишера. Особенностью биноминального теста является то, что для исследования используется одна выборка, результаты которой могут быть представлены дихотомической шкалой. Тест проверяет переменные на наличие различия между частотами проявлений признака. Формулируются нулевая (Н0) и альтернативная (Н1) гипотеза: Н0— частоты проявлений признака в сравниваемых группах одинаковы; Н1 — частоты проявлений признака в сравниваемых группах различны. Основой биноминального теста является формула Бернулли, с помощью которой получаем значение вероятности (p) и сравниваем ее с выбранным уровнем значимости α=0,05. Если р<α, то принимаем гипотезу Н1 а если р>α, то принимаем гипотезу Н0. ,

Критери.й Фишера применяется для оценки достоверности различий между процентными долями двух выборок по частоте изучаемого явления. На основании этого в нашем исследовании сформулированы две гипотезы: нулевая гипотеза (H0): доля лиц с бактериальной контаминацией в группе 1 не больше, чем в группе 2; альтернативная гипотеза (H1): доля лиц с бактериальной контаминацией в группе 1 больше, чем в группе 2.

Формулы и методы для статистического анализа использовали из руководства [4]. Материал для микробиологического исследования забирали не позднее 12 часов от момента смерти пациента. Забор осуществляли стерильным инструментом. Фрагменты ткани легких размерами 3х3х3 см помещали в отдельные одноразовые стерильные контейнеры и доставляли в течение 1 часа после забора в бактериологическую лабораторию НИИ антимикробной химиотерапии ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия». В лаборатории производили посев материала на стандартные питательные среды.

Результаты. При бактериологическом исследовании основной группы из очагов пневмоний в 27 исследованиях (75%) получены микроорганизмы, тогда как в 9 исследованиях (25%) микроорганизмы в очаге воспаления отсутствовали.

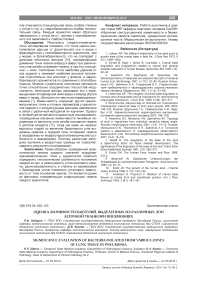

Биноминальный тест показал значимые различия между полученными показателями (p=0,004). Виды выделенных из очага пневмонии микроорганизмов основной группы и кратность их выделений (то есть сколько раз конкретный микроорганизм выделялся при микробиологическом исследовании), представлены на диаграмме (рис. 1). Ведущие позиции среди выделенных бактерий занимают Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli.

Виды выделенных микроорганизмов

Рис. 1. Характеристика видов и кратность выделенных из очага пневмонии микроорганизмов основной группы

Виды выделенных микроорганизмов

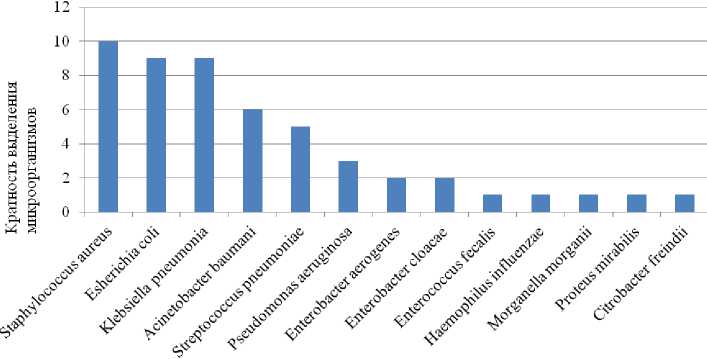

Рис 2. Характеристика видов и кратность выделенных из интактной легочной ткани основной группы микроорганизмов

Виды выделенных микроорганизмов

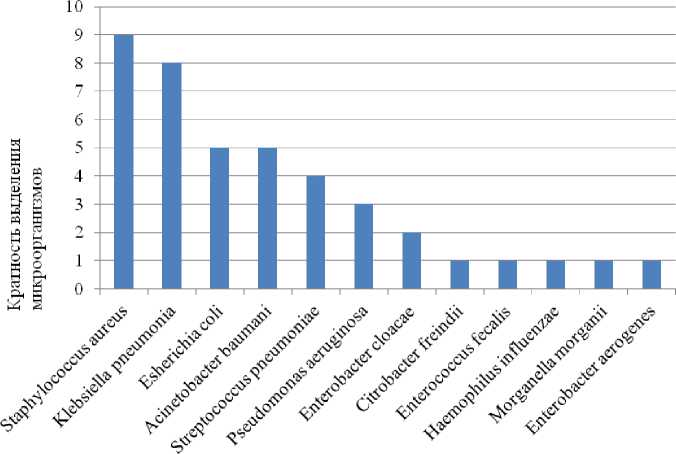

Рис 3. Характеристика видов и кратность выделенных микроорганизмов группы сравнения

При бактериологическом исследовании интактной легочной ткани основной группы обнаружено, что в 23 случаях (63,9%) микроорганизмы выделены, а в 13 (36,1%) отсутствовали. Полученное значение вероятности p=0,132 больше уровня значимости (α=0,05), значит, нельзя отвергнуть нулевую гипотезу и различия между показателями незначимы. Виды выделенных микроорганизмов интактной легочной ткани основной группы и кратность их выделений показаны в диаграмме (рис. 2).

При бактериологическом исследовании группы сравнения из 120 выполненных исследований в 57 исследованиях (47,5%) микроорганизмы выделены, а в 63 (52,5%) не выделены. Полученное значение вероятности p=0,648 больше уровня значимости (α=0,05), значит, нельзя отвергнуть нулевую гипотезу и различия между показателями незначимы. Виды микроорганизмов, выделенных в группе сравнения, и кратность их выделений отражены в диаграмме (рис. 3), которая показывает, что лидирующие позиции также занимают Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, хотя в материале, по сравнению с основной группой, возросла доля энтерококка.

В заключение проведено сравнение между интактной тканью основной группы и группой сравнения по частоте бактериальной контаминации. Для этого использовался критерий Фишера, данные которого отражены в таблице.

Сравнительная характеристика бактериальной контаминации интактной легочной ткани основной группы и группы сравнения

|

Группы |

Количество испытуемых |

|

|

Выделены микроорганизмы |

Не выделены микроорганизмы |

|

|

1 (основная) N=36 |

23 (63,9%) |

13 (36,1%) |

|

2 (группа сравнения) N=120 |

57 (47,5%) |

63 (52,5%) |

В результате расчета получено эмпирическое значение критерия Фишера (φ*эмп) =1,747, находящееся в зоне неопределенности, из чего следует, что гипотеза Н0 отвергается и принимается гипотеза H1

Обсуждение. Из биноминального теста (p=0,00.4) количественного сравнения между положительными и отрицательными результатами бактериологического исследования очагов пневмоний основной группы следует, что в очагах пневмоний выделение микроорганизмов встречается достоверно чаще, чем их отсутствие. В свою очередь, отсутствие микроорганизмов в очагах может быть обусловлено тем, что при активизации защитных сил макроорганизма и применении антибиотикотерапии происходит удаление возбудителя, тогда как приток воспалительных клеток в очаг продолжает нарастать еще некоторое время, что несколько пролонгирует воспаление относительно удаленных уже микроорганизмов и объясняет отсутствие возбудителя при наличии очага пневмонии [5].

Данные биноминального теста (p=0,132) количественного сравнения между положительными и отрицательными результатами бактериологического исследования интактной легочной ткани основной группы показывают, что при бактериологическом исследовании интактной легочной ткани при пневмонии с одинаковой вероятностью можно получить контаминированную и не контаминированную бактериальной флорой легочную ткань. При этом следует отметить, что интактная легочная ткань должна быть стерильна [6]. Так называемая «агональная» бактериемия, вследствие повреждения физиологических барьеров, а также посмертное распространение микробной флоры посредством крови и лимфы, через слизистые и серозные оболочки из органов в норме содержащих микроорганизмы (например, кишечник), приводит к контаминации тканей в обычных условиях, интактных от микрофлоры (например, легочная ткань). В них после смерти создаются благоприятные для жизнедеятельности микроорганизмов условия. Определенное значение может иметь аспирация содержимого ротоглотки, развивающаяся при проведении реанимационных мероприятий. Все это затрудняет оценку роли культур микроорганизмов, выделенных из легочной ткани [3, 7]. При патоги-стологическом исследовании контаминированного микроорганизмами материала признаков иммунного ответа макроорганизма в виде накопления клеток воспалительного инфильтрата не обнаруживается [8], что говорит о важности сопоставлений бактериологических и патогистологических данных. Следует отметить, что даже в условиях нормального функционирования гистофизиологических барьерных механизмов у относительно здорового человека микроорганизмы могут попадать в альвеолы (то есть имеется контаминация), где уничтожаются альвеолярными макрофагами без развития воспалительного ответа [8, 9], из чего следует вывод, что наличие микроорганизма в легочной ткани еще не означает наличия воспаления. Внешними факторами, способствующими контаминации и влияющими на результаты микробиологического исследования, являются температура и влажность окружающей среды, в которых находится труп, время, прошедшее с момента смерти [10]. Источниками контаминации во время проведения аутопсии могут быть кожные покровы, полость рта, кишечник [3]. Таким образом, из доступных источников литературы становится очевидным, что вероятность бактериальной контаминации аутопсийно-го материала очень высока.

При сравнении рис. 1 и 2 очевидно, что как в очаге пневмонии, так и в интактной легочной ткани выявляли однотипные микроорганизмы и их иерархия, включая лидирующие позиции, совпадала. При пневмонии данные микроорганизмы, наиболее вероятно, явились причиной воспаления, в то время как в интактной доле легкого можно говорить только о контаминации.

Результаты биноминального теста (p=0,648) количественного сравнительного анализа между положительными и отрицательными результатами бактериологического исследования интактной легочной ткани группы сравнения исследования показывают, что с одинаковой вероятностью можно получить контаминированные и не контаминированные бактериальной флорой образцы, а следовательно, для правильной интерпретации в каждом случае необходимо сопоставлять микробиологические и патогистологические данные [7]. В группе сравнения очевиден факт контаминации аналогичными для основной группы бактериями, но только не ставшими причиной развития пневмонии.

Результаты критерия Фишера по сравнительному количественному анализу частоты бактериальной контаминации интактной легочной ткани основной группы и группы сравнения показывают, что бакте- риальная контаминация в интактной легочной ткани основной группы выше, чем контаминация в группе сравнения.

Заключение. Таким образом, несмотря на то что выделение бактериальной флоры из очагов пневмоний встречается значимо чаще, чем их отсутствие, следует обратить внимание на высокую частоту контаминации микроорганизмами интактной легочной ткани как в основной группе, так и в группе сравнения. Это, в свою очередь, свидетельствует о необходимости сопоставлений бактериологических и пато-морфологических данных в каждом случае.

Список литературы Оценка значимости бактерий, выделенных из различных зон легочной ткани при пневмониях

- Зибиров РФ., Козлов Д. В., Кречикова О. И. и др. Взгляд на определение, патогенез, лечение, макроскопическую характеристику и классификацию пневмоний. Материалы Дальневосточной научно-практической конференции; 2011 Май 25-27; Владивосток, Россия. Владивосток: Медицина, 2011

- Torres A, el-Ebiary М, Padry L, et al. Validation of different techniques for the diagnosis of ventilator-associated pneumonia: comparison with immediate postmortem pulmonary biopsy. Am J Respir Crit Care Med 1994; 149 (2 Pt 1): 324-31

- Середкина M.A., Кречикова О. И., Сухорукова М.В. Микробиологическое исследование аутоп-сийного материала и интерпретация его результатов. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия 2000; 2 (2): 79-85

- Сидоренко E.B. Методы математической обработки в психологии. СПб.: Речь, 2010; 350 с.

- Corley DE, Kirtland SH, Winterbauer RH, et al. Reproducibility of the histologic diagnosis of pneumonia among a panel of four pathologists: analysis of a gold standard. Chest 1997; 112 (2): 458-65

- Serhan CN, Ward PA, Gilroy DW, ed. Fundamentals of inflammation. New York: Cambridge University Press, 2010

- Morris JA, Harrison LM, Partridge SM. Practical and theoretical aspects of postmortem bacteriology. Curr Diagn Pathol2007; 13:65-74

- Wunderink RG, Mutlu GM. Pneumonia. In: Laurent G, Shapiro S, ed. Encyclopedia of respiratory medicine. Oxford: Elsevier Ltd, 2006; p. 402-410

- Mizgerd JP Acute lower respiratory tract infection. N Engl J Med 2008; 358 (7): 716-27

- Mazuchowski EL, Patricia AM. The Modern Autopsy: What to do if infection is suspected. Arch Med Research 2005; 36:713-723.