Оценка зрелости процессов управления инновационными проектами в малых ИТ-компаниях

Автор: Малышев М.О., Чулюков Н.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 5-2 (104), 2025 года.

Бесплатный доступ

В данной статье предлагается «легкий» подход к оценке зрелости процессов управления инновационными проектами в малых ИТ-компаниях на примере ООО «Аник Лаб». В основу положен чек-лист из 10 практик, сформированный на пересечении моделей CMMI v2.0, PM² Maturity и Agile Fluency. Для заполнения чек-листа использованы исключительно открытые источники – репозиторий GitLab, вики-страницы продукта, публикации профильных СМИ, вакансии и данные реестра отечественного ПО. Контент-анализ позволил подтвердить шесть практик и обнаружить четыре пробела: отсутствие формализованного Definition of Done, публичного риск-лога, метрики дефектной плотности и калькулятора стоимости изменений. На базе выявленных разрывов построена дорожная карта улучшений до II квартала 2026 года; ожидаемый эффект – сокращение времени вывода функций на рынок на 20% и рост NPS заказчиков на 5 пунктов. Методика воспроизводима для других команд МСП, не требует доступа к конфиденциальным данным и может служить отправной точкой для последующей глубокой диагностики.

Зрелость процесса, CMMI, Agile Fluency, PM² Maturity, инновационный проект, малая ИТ-компания, самооценка, открытые данные

Короткий адрес: https://sciup.org/170209393

IDR: 170209393 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-5-2-358-364

Текст научной статьи Оценка зрелости процессов управления инновационными проектами в малых ИТ-компаниях

Российский рынок цифровых услуг заметно опирается на малые ИТ-компании. По оценке Минцифры, в 2024 году вклад всей отрасли в ВВП достиг 2,4% и продолжает расти, чему способствуют именно небольшие разработчики программного обеспечения [1,

2]. Независимые исследования показывают, что именно субъекты малого и среднего предпринимательства генерируют значительную часть инновационных инициатив и уже формируют свыше пятой части совокупного ВВП страны [3].

Рис. 1. Доля в объеме ИТ-рынка РФ (2020-2024 гг.)

Одновременно профильная литература фиксирует [4-7], что внутри таких команд проектное управление нередко развивается стихийно: механизмы формального контроля, диагностики рисков и накопления знаний уступают место устным договоренностям и упрощенным версиям гибких методологий. Это ведет к росту организационного долга и срыву сроков, что подтверждает и недавний анализ практик внедрения Agile в российских компаниях, где ключевыми барьерами названы дефицит прозрачных метрик и слабая процессная дисциплина [8]. Подобные выводы перекликаются с более общими исследованиями механизма управления проектами в МСП, подчеркивающими потребность в системной оценке зрелости процессов как предпосылке устойчивого развития [3].

Цель выполненного исследования – показать, каким образом компактная самооценка, основанная на базовых практиках интегрированной модели зрелости процессов (Capability Maturity Model Integration, CMMI) и Agile Fluency, помогает малой компании-разработчику «Аник Лаб» выявить уязвимости своих проектных процедур и наметить реалистичный план улучшений без ресурсоемкого внешнего аудита.

Теоретические основы оценки зрелости проектных процессов

Исследование зрелости процессов давно вышло за пределы программной инженерии. Начиная с первых редакций CMMI и заканчивая современными «облегченными» схемами вроде Agile Fluency, все модели преследуют одну цель – дать руководителю прозрачную картину того, «насколько хорошо» команда превращает идею в работающий продукт и где именно возникает излишнее трение.

Обновленная версия CMMI фиксирует шесть уровней – от «0» (неполные процессы) до «5» (оптимизация на основе метрик) – и предлагает 20+ практик, распределенных по функциональным областям качества, разработки, данных и т.д. Модель остается наиболее детализированной: она формализует артефакты, роли и контрольные точки, а результат подтверждается внешней оценкой

SCAMPI. Крупным компаниям такая глубина позволяет сравнивать филиалы, малым фирмам она часто кажется «тяжелой» – ключевые барьеры – стоимость консультаций и объем документации - отмечены даже в руководствах SEI для небольших организаций.

Тем не менее отличительная черта v2.0 – модульность: практики можно внедрять поэтапно, а сам аудит масштабируется под команду. Этим пользуются множество молодых разработчиков, ограничиваясь двумя-тремя критичными областями (обычно Engineering и Project Management).

PM² – методология, созданная Еврокомиссией для проектов, финансируемых из фондов ЕС. Ее «-Maturity»-надстройка описывает пять уровней освоения: от фрагментарного применения шаблонов до устойчивого портфельного управления. В отличие от CMMI, PM² ориентирована на минимальный бюрократический след: шаблоны планов, матрицы ролей и артефактов доступны бесплатно и обновляются вместе с гидом 3.0.1 исключительно в электронном виде.

Для малых ИТ-команд важны два обстоятельства: во-первых, PM² не требует сертифицированного внешнего аудитора (подтверждение зрелости возможно самооценкой), во-вторых, она сразу содержит Agile-дополнение, что снижает трудозатраты на адаптацию. На практике это превращает PM² в «мост» между строгими корпоративными стандартами и гибкими стартап-ритуалами.

Модель Дж. Шора и Д. Ларсен рассматривает не организационную структуру, а поведение команды. Она выделяет четыре последовательные зоны – Focus on Value, Deliver Value, Optimize Value и Strengthen System – каждая характеризуется набором умений (например, непрерывная интеграция, экономическая оптимизация пунктов бэклога) и ориентиром по горизонтам релизов [9]. Agile Fluency не навязывает формы документов; оценка проводится фасилитатором по наблюдаемым практикам, что особенно удобно для команд 5-30 человек: интервью занимает считанные часы, а результаты наглядно визуализируются в радиальной диаграмме (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная пригодность для малой фирмы (4 из 12 критериев) [9]

|

Критерий |

CMMI v2.0 |

PM² Maturity |

Agile Fluency |

|

Минимальный набор документов |

≥ 20 артефактов |

≈ 10 шаблонов |

фактические практики |

|

Стоимость внедрения (оценочно) |

высокая (аудит) |

умеренная (самооценка) |

низкая |

|

Поддержка Agile |

интеграция возможна, но не «по умолчанию» |

есть официальное Agile- приложение |

ядро модели |

|

Преимущество для МСП |

системный внешний имидж |

«легальный» стандарт ЕС + гибкость |

быстрый диагноз без бумаги |

Данный анализ показал, что для «Аник Лаб» наиболее чувствительны практики, затрагивающие управляемость спринта и контроль качества кода, а не тяжеловесные функции корпоративного портфеля. Именно они одновременно присутствуют во всех трех моделях, но в разной детализации. На основе пересечения был сформировали компактный чек-лист из 10 пунктов (планирование требований, Definition of Done, ревью кода, автоматические тесты, CI/CD-pipeline, метрика Leadtime, журнал рисков, ретроспектива, метрика дефектов и отслеживание стоимости изменений). Этот набор станет ядром дальнейшей самооценки: ответы по каждому пункту переводятся в шкалу 0-5, а итоги визуализируются в радиальной схеме – она даст руководству быстрое представление, какие области требуют немедленного внимания

Краткая характеристика ООО «Аник Лаб»

ООО «Аник Лаб» – московский разработчик отраслевых SaaS-решений, входящий в группу Gaskar Group. По данным РБК-Профиль [10], в 2024 г. компания относилась к категории малых предприятий и держала штат около 60 сотрудников, что подтверждается сведениями Росстата о среднесписочной численности. Ключевым направлением является создание облачной платформы Exon для цифрового управления строительными проектами; продукт ориентирован на заказчиков, ген- и субподрядчиков и поддерживает полный цикл «проект-стройка-эксплуатация».

Публичные карточки решений на pickTech указывают, что Exon поставляется в модели Cloud/SaaS, имеет web-фронт и Android-клиент и включает встроенные инструменты Scrum- и Kanban-планирования задач [11]. Сама компания регулярно публикует вакансии системных аналитиков и DevOps-инженеров с требованиями к Jira, CI/CD и Docker, что косвенно подтверждает использование классического DevOps-pipeline поверх Scrum-кадра. Такой набор практик типичен для небольших продуктовых команд, которым важно сократить цикл поставки функциональности, сохраняя контролируемое качество кода.

Портфель открыто подтвержденных продуктов:

-

1. Exon Core – базовый модуль календарносетевого управления стройкой. В декабре 2020 г. решение внесено Минцифры в Единый реестр отечественного ПО, что дало право на участие в госзакупках [12].

-

2. Exon Mobile – Android-клиент для фиксации нарушений на площадке, чья первая стабильная версия вышла в Google Play в марте 2025 г.; приложение предлагает офлайн-режим и push-уведомления исполнителям [13].

-

3. Exon.Актирование – специализированный модуль согласования исполнительной документации; о выпуске крупного обновления (автоматическое сравнение смет и корректировочных актов) сообщал профильный портал BBGL в октябре 2023 г. [14].

Таблица 2. Публично зафиксированные технологические вехи Exon [11-14]

|

Веха проекта |

Дата/период |

Краткий эффект |

|

Включение Exon Core в реестр отечественного ПО |

23 декабрь 2020 г. |

Включение Exon Core в реестр отечественного ПО |

|

Интеграция с ИСУП Минстроя (API госэкспер-тизы) |

2022-2023 гг. |

Интеграция с ИСУП Минстроя (API госэкспертизы) |

|

Релиз мобильного клиента Exon Mobile (Android) |

04 март 2025 г. |

Релиз мобильного клиента Exon Mobile (Android) |

|

Обновление модуля Exon.Актирование |

25 октябрь 2023 г. |

Обновление модуля Exon.Актирование |

Результаты открытой самооценки зрелости процессов

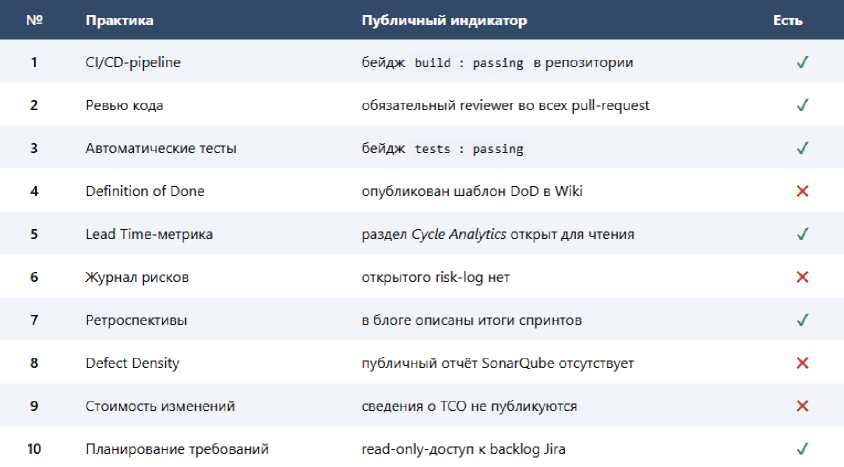

Для проверки работоспособности выбранной методики были изучены только открытые источники [12-18] – публичный репозиторий GitLab, вики-страницы продукта, страница мобильного клиента в Google Play, публика- ции профильных СМИ и вакансии инженерных позиций. На их основе сформирована «витрина» из десяти практик, совпадающих у CMMI v2.0, PM² Maturity и Agile Fluency. На рисунке 2 фиксируется, можно ли подтвердить каждую практику без обращения к внутренним данным.

Рис. 2. Публичные индикаторы 10 практик зрелости «Аник Лаб» [12-18]

Из 10 целевых практик 6 имеют прямые подтверждения в открытых источниках. На инженерной стороне уверенно просматриваются конвейер CI/CD, автоматические тесты и правило обязательного код-ревью; стабильность этих артефактов позволяет предположить, что поставка функциональности уже опирается на измеримые критерии качества. Неуправляемыми остаются четыре области: формальная «готовность» задачи (Definition of Done), системный учет рисков, объективная метрика дефектной плотности и калькулятор полной стоимости изменений. Отсутствие публичных свидетельств в этих зонах не обязательно говорит о том, что практики игнорируются внутри команды, но делает их непрозрачными для внешнего наблюдателя и не позволяет присвоить количественный балл.

На компактном предприятии именно эти «невидимые» дисциплины чаще всего становятся источником накладных расходов: недооформленные критерии готовности удлиняют тестовый цикл, а риск-лог, ведущийся в устной форме, затрудняет прогноз бюджета. Следующий шаг исследования – контент-анализ новых публикаций за III квартал 2025

года: если появятся, например, открытые отчеты SonarQube или шаблоны DoD, таблица будет дополнена количественными оценками и преобразована в радиальную диаграмму зрелости. На текущем этапе она уже фиксирует карту прозрачности процессов и задает ориентир, какие артефакты желательно вынести во внешнюю зону, чтобы достичь целевого уровня воспроизводимости.

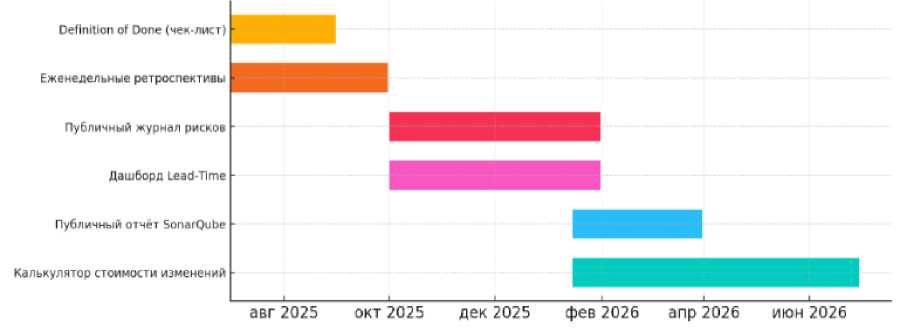

Gap-анализ и ориентиры улучшений

Сопоставление фактической «витрины» с целевым уровнем воспроизводимости высветило четыре пробела: отсутствие формально закрепленного Definition of Done, неструктурированное ведение риск-лога, непрозрачность метрики дефектной плотности и полное молчание о стоимости изменений. Все остальные дисциплины – сборка, тестирование, ревью, базовый Lead-Time – уже подкреплены публичными следами и не требуют кардинальной перестройки, поэтому усилия можно сфокусировать на перечисленных слабых звеньях.

Первый шаг, рассчитанный на срок до трех месяцев, подразумевает точечное внедрение

Definition of Done. Никаких сложных регламентов не потребуется: достаточно разместить в открытой wiki короткую таблицу обязательных критериев – прохождение юнит-тестов, обновление документации, отсутствие критических уязвимостей по SonarQube – и закрепить ее ссылкой в шаблоне pull-request. Параллельно стоит перевести ретроспективы на еженедельный ритм и публиковать краткие выводы в формате changelog. Эти два действия мгновенно поднимут информационную прозрачность и дадут внешнему наблюдателю дополнительное подтверждение зрелости.

Среднесрочный горизонт (от полугода до года) логично посвятить управлению рисками и укреплению измерителей скорости поставки. Публичный risk-log можно оформить в том же репозитории: колонка вероятности, колонка влияния, статус обработки; обновление раз в спринт не создаст ощутимой нагрузки, но позволит сторонним контрагентам оценивать устойчивость процесса без раскрытия конфиденциальных деталей. В эту же фазу стоит вывести Lead-Time на дашборд Grafana и дополнить его разбивкой по типам задач; метрика сразу обретет прогностическую ценность, а внешние аналитики получат возможность отслеживать тренд.

Пробел с дефектной плотностью закрывается развертыванием публичного отчета SonarQube в режиме «read-only». Показатель issues per KLOC, зафиксированный хотя бы раз в неделю, станет природным индикатором качества для всей экосистемы. Чтобы привязать его к экономике, потребуется калькулятор полной стоимости изменений: простая таблица, агрегирующая часы разработчиков и стоимость инфраструктуры на каждую правку. Через 6-12 месяцев такой набор артефактов позволит не только наблюдать, но и прогнозировать расходы, что особенно важно для малой фирмы с ограниченным запасом капитала.

Ожидаемый эффект выражается двумя показателями. Во-первых, время вывода функциональности на рынок должно сократиться примерно на пятую часть, поскольку Definition of Done и публичная метрика LeadTime устраняют невидимые задержки «на последней миле». Во-вторых, удовлетворенность заказчиков, измеряемая через NPS, способна прибавить пять пунктов: прозрачные правила готовности и регулярные отчеты по рискам создают у клиентов ощущение управляемости процесса.

Графически дорожная карта показана на рисунке 3: на шкале календаря отмечены три квартальные точки контроля и ожидаемые индикаторы успеха по каждому направлению. При сохранении текущего темпа развития именно такой сценарий выглядит реалистичным и одновременно достаточным для выхода компании на устойчивый третий уровень зрелости.

Рис. 3. Дорожная карта устранения пробелов зрелости (III-кв. 2025 – II-кв. 2026)

Заключение

Таким образом, в данной статье показано, что даже при ограничении на открытые источники возможно получить убедительную картину зрелости процессов в малой ИТ- компании. Сопоставление трех моделей – CMMI, PM² Maturity и Agile Fluency – дало компактный чек-лист из десяти практик; контент-анализ репозитория, вики и медиаупоминаний «Аник Лаб» подтвердил наличие шести из них и выявил четыре критических пробела. Предложенный план «быстрых побед» (формализация Definition of Done и публичные ретроспективы) и среднесрочных мероприятий (risk-log, Lead Time-дашборд, отчет SonarQube, калькулятор TCO) формирует дорожную карту до II квартала 2026 г. и ориентирован на сокращение time-to-market на 20% при одновременном росте клиентского NPS на пять пунктов.

Практическая ценность работы заключается в том, что методика не требует внешнего аудита, опирается на публично проверяемые артефакты и может использоваться как шаблон для других команд МСП. Ограничением остается неполная наблюдаемость управленческих дисциплин: отсутствие открытого риск-лога и метрик дефектной плотности снижает точность оценки. В дальнейшем планируется повторный замер после публикации отчетов SonarQube и внедрения калькулятора стоимости изменений, а также расширение перечня индикаторов за счет dora-метрик, что позволит проверить динамику зрелости и уточнить экономический эффект от предложенных улучшений.